商周农具问题浅识

刘兴林

(南京大学 历史学院考古文物系,江苏 南京 210046)

学术考辨

商周农具问题浅识

刘兴林

(南京大学 历史学院考古文物系,江苏 南京 210046)

商周是我国历史上的青铜时代,但铜农具还不多见。石、蚌、骨农具,尤其是蚌制农具(镰)和铜、木农具一起组成了商周农业生产过程中的农具体系,保障了农业生产的顺利进行。商代虽使用铜农具,但铜农具数量还十分有限,还不足以引起生产力的重大变化,商周青铜农具的重要意义主要表现在制造技术方面,特别是带銎农具的铸造,为后世金属工具的发展开拓了新的方向。而大量青铜手工工具的使用为加工得力的木质农具提供了便利,这也是青铜时代给农业生产带来的便利。

商周;铜农具;蚌器;手工工具

夏商周是我国历史上的青铜时代,特别是西周,属青铜文化的繁荣期,但考古出土的商周时期的铜农具却十分少见,石、骨、蚌器不但没有被新式农具所代替,而且在各类农具中还占有相当大的比重。石、骨、蚌、铜农具和很难被发现的木农具一起,组成了商代、西周从农田整治到收获加工的完整的农具体系,保证了农业生产在更高层次上顺利进行。有感于以往学界关于商周是否使用(或大量使用)铜农具的争论,本文在此就有关商周(西周)农具的几个问题谈点个人粗浅的看法,不成体系,请批评指正。

一、从甲骨文“农”字说起

简单说来,辰即后来之蜃,由于其外壳坚硬,唇弧刃薄,持之方便并且得之较易,自史前时期人们就一直用它作收割或捻掐禾穗的镰刀,有的在背部磨一、二穿孔便于系缚于手指,还有的将其刃口磨成锯齿状。这类蚌镰早在江西万年仙人洞1万多年前的新石器时代早期遗址就已有大量发现,可见传统悠久。辰与农业的密切关系已由农字字形中得见,无论是农字从艸或从林,都离不开辰,可以说无辰不成农。在蚌器广泛使用的上古农业社会中,人们看到辰(蜃)自然会想到农,辰器俨然成了农作的代名词,从而使蚌壳逐渐有了类似农业符号的意义。

从农字的构形可以看到上古时代农业生产中大量使用蚌器的痕迹,可以说那时是无蚌不成农。蚌和农这种稳固的意义关联,使最初表示蚌的辰和所有从辰的字都有了与农事或远或近的意义关联,如《说文·辰部》:“辱,耻也,从寸在辰下,失耕时,于封疆上戮之也。辰者,农之时也。故房星为辰,田候也。”许慎虽未达其本义,但仍以农事说解之。杨树达《积微居小学述林》:“字形中绝不见失时之义也……辱字从辰从寸,寸谓手。盖上古之世,尚无金铁,故手持摩锐之蜃以芸除秽草,所谓耨也。”蓐、薅、槈(耨)等等,其义都是由所从之辰来承载的。

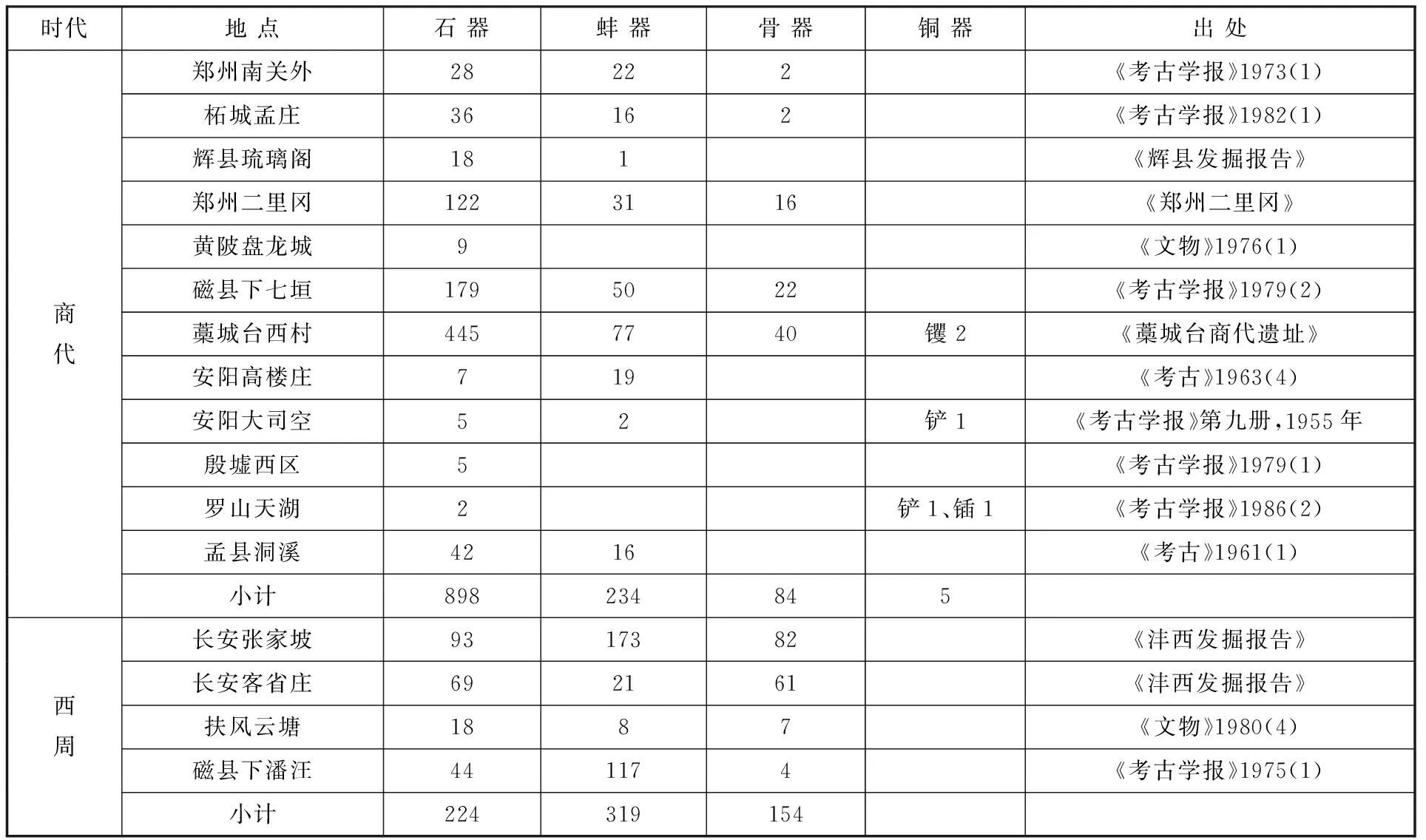

二、考古发现的蚌、石、骨农具

以上由文字本身的考订,似乎反映商代的农事主要是用蚌类工具来完成的,而根据考古发现的农具类型,商代还较多地使用石或骨质农具,特别是石器。商代石器发现数量众多,如安阳殷墟第二至七次发掘出土石镰3640件,其中宫殿区一窖穴(E181)中出土440件,小屯村北大连坑B14及其稍北的堆积中一次出土石镰上千件,有些有使用痕迹*李济《殷墟有刃石器图说》,《安阳发掘报告》第四期722—723页,第二期249页。。这需要从两个方面来认识。第一,殷墟甲骨文字形所揭示的是造字之初的真实情况,汉字发展至商代晚期的成系统、成篇章的甲骨文,其间经历了数百上千年,有的字形所描绘的事物甚至可以追溯到史前时代。农字的构形可能与商代早中期的实际更相契合。第二,石器的种类繁多,石斧、石锛、石凿等等与农事关系都不密切,而蚌器类型主要是刀、镰、铚,都是农事活动的工具,带有很强的专用性,故“农”字构形以蚌不以石。考古发现的农具中,仍以石、蚌器为大宗。以下是商代遗址出土石、蚌、骨农具的情况,每一类农具中都有铲、镰和铚三种,以镰和铚为主(表1)*根据白云翔《殷代西周是否大量使用青铜农具之考古学再观察》附表整理,《农业考古》1989年第1期。。表中涉及的是有石、蚌或骨质农具出土且报告中数字和器类都比较明确的遗址,以便于比较。表中数据虽带有一定的偶然性,但也反映了多和少的总趋势。

无论是石器还是骨、蚌器,工具类型都较单一,主要为小型的铲、镰和铚,镰、铚都用于收割,可归为一类。蚌器虽比石器总量要少,但仍然十分可观。铜质农具开始使用,但数量极为有限,尚不至影响到农业生产力和生产效率的问题,更未形成替代旧式农具的趋势。石器、骨器等没有出现新的形式,石、蚌、骨器之间的对比也不会出现大的变化,因此,以石器、蚌器为主(其中石器尤为重要)进行农业生产,是整个商代社会的实际。

西周的情况也大致如此。在商代遗址中,很少有蚌器数量超过石器的例子,而在西周遗址中,如长安张家坡和磁县下潘汪,蚌器的数量都大大超过了石器。蚌器总量大于石器的情况也可能是由于所统计的遗址数量少造成的。按常理推测,西周铜农具会比商代多,而四个遗址皆无铜农器出土,这种情况带有一定的偶然性。虽然我们不能据此得出西周没有青铜农具的结论,也不能据此认为蚌器是第一位重要的农具,但它揭示了西周时期青铜农具仍然少见和蚌器在农业生产中发挥着重要作用的基本事实。

表1 商代西周时期石、蚌、骨质农具比较

认识到石、蚌、骨器的大量存在并不是要否定商周农业的发展,事实上,商周时期的农耕技术如垄作、施肥、灌溉等等都已有了长足的进步。

三、商周时期的青铜农具

商周时期青铜冶铸技术通过礼乐器和兵器与国家政治发生密切的关联,而与生产类的活动特别是农业生产似乎关系不大。但这不影响我们对青铜时代的认定,因为商周时期的兵器和手工工具还是以青铜为主的,考古学对于考古时代划分的依据是所有生产工具和兵器的主要质料。这里讨论与商周时期铜农具相关的问题。

(一)青铜农具的发现和使用

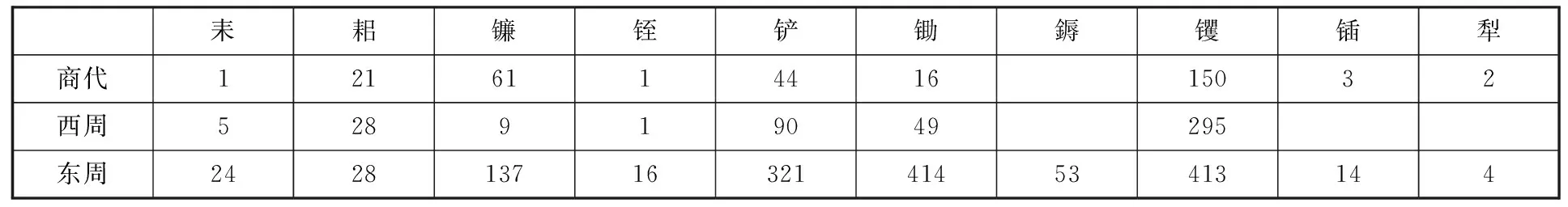

小型的青铜农具早在新石器时代晚期就已见使用,主要发现于西北地区齐家文化遗址,如1975年甘肃广河齐家坪出土铜1件[4],1976年,甘肃临夏魏家台子出土铜铚1件*田毓璋:《甘肃临夏发现齐家文化骨柄铜刃刀》,《文物》1983年第1期。器为铜刃镶嵌在弧形动物肋骨一侧所开的槽中,明显为铚。。这些发现虽然数量很少,但足已成为夏商周时期青铜农具的先声。已进入夏代纪年的二里头文化和相当于二里头文化时期的青铜农具,目前所知有二里头遗址出土1件,甘肃玉门火烧沟出土镰1件、锄1件、5件[5]142 [4]。考古发现的商周时期的青铜农具(含传世品),以陈振中《先秦青铜生产工具》[6]26的统计为基础,补充其未收录的材料,结果如下表(表2):

表中补入的材料主要有:1979年河南罗山天湖商代晚期墓出土凹字形锸(M27:14)和长方銎窄身铲(M9:4)各1件[7];1989年江西新干大洋洲商代晚期大墓出土铜锸、犁各2件,、耒、耜、铚各1件,铲12件,镰5件[8]115-123。

商代、西周青铜农具的数量虽然与考古出土的同时期的石、蚌类农具相比显得微不足道,但从商代到西周再到东周,青铜农具数量不断增长的趋势也是十分明显的。如果把春秋和战国青铜农具的发现情况分开来看,这个增长的趋势应该在战国中期以前发生了变化,变化的原因是铁农具的推广。

表2 考古发现的商周青铜农具

商周有青铜农具存在和使用,这是不庸置疑的,但关于商周时期是否大量使用铜农具的问题,学术界展开过长期的激烈讨论。早在上世纪50年代,郭沫若在《奴隶制时代》中即说:“青铜贵美,在古代不用以铸耕具,偶尔有所谓青铜犁錧的发现,有的是出于误会,有的则顶多只能是仪仗品而已。”[9]32于省吾也说:“因为自由农固无力制作青铜农具,从事耕作的奴隶亦自不允许用贵重的农具。”针于1953年在安阳殷墟发现的一件青铜铲,他说:“即使是农具,即使再多发现几把,也影响不着商代曾经普遍使用着蚌制的和石制农具这一事实。”[10]1960年唐兰发文认为,商周青铜农具曾大量使用,但已被回收再熔铸[11]。

1977年,安徽贵池县徽家冲东周窖藏中发现青铜农具鎒、蚌镰等多件,另有兵器和生活用具。窖藏品多已残毁并与铜坯共出。李学勤认为,窖藏中的农具是作为废铜等待回炉而储存的,农具不堪再用即予回炉,加之上古不以农具随葬,正可以解释过去考古发掘中很少发现青铜农具的原因[12]。徐学书等也用“废旧青铜器回熔改铸新器”来解释商周遗址青铜农具罕见的现象[13]。在铁器广泛使用的汉代同样存在旧铁回炉的问题。汉代大部分时间实行盐铁官营,在主要产铁地区设铁官,而在不产铁的县设小铁官,主旧铁回收和再铸新器。可以说汉代的盐铁官营真正到了无孔不入的程度。在汉政府严格的盐铁官营和回收再铸政策下,仍然有众多的铁器包括铁农具留存下来,为什么只有青铜时代的回炉再铸让我们“很少发现青铜农具”呢?这很难说得过去。使用得多才会有较多的遗存和留给后世较多的发现机会,道理是浅显的。

白云翔先生对商周时期的青铜农具进行了比较客观的评价,认为:“在殷代和西周,确实存在青铜农具,但绝没有大量或普遍使用,更没有取代各种非金属农具在农业生产中的地位。”他提出了青铜时代农业生产工具发展和演进的三个阶段,即:“商代以前的非金属农具阶段;商代西周以各种非金属农具为主、非金属农具和金属农具并用的阶段;春秋时期非金属农具、青铜农具和铁农具并用的阶段。”[14]春秋时期的青铜农具较商代、西周稍有增多,如成批出土的有:河南淅川二号楚墓出土、锛、镰等26件[15];湖北襄阳山湾四座楚墓出土斧、锛、镰、削、锥等10件[16];1984年安徽涡阳出土一陶罐青铜器,内有生产工具93件,其中农具81件,有镰55件,铚1件,锸17件,8件,其他为兵器剑、矛、镞及手工业工具斧、锛、钻头、削等[17]。但是,春秋时期铜农具增长的趋势到中期就逐渐被铁器发展的形势掩盖了。

青铜时代在农业生产中使用的铜农具的量是很难把握的,但可以把它们所发挥的作用进行适当的界定。我认为商周“以各种非金属农具为主、非金属农具和金属农具并用”的说法虽然不错,但仍给人以夸大青铜农具地位和作用的印象。通过石、蚌农具和青铜农具的对比,就可以发现青铜农具在商周绝对不占优势,这还没有把不易被考古发现的大量的木质农具考虑在内。因此,所谓的青铜农具与非金属农具的“并用”也只能是少量使用,而不能理解为对等的或等量的使用,商周时期的农业生产力和生产效率可能未因青铜农具的使用引起大的变化。尽管如此,青铜农具的意义仍然十分重要。

(二)青铜农具的重要意义

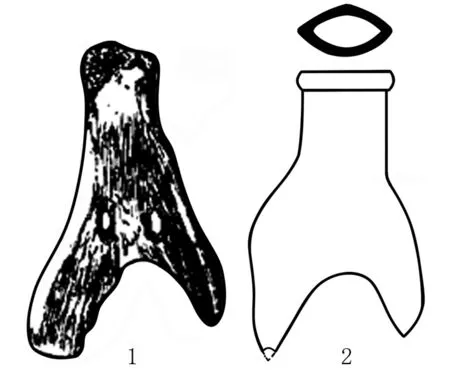

我以为,商周青铜农具的重要意义主要不是体现在经济方面,而是在技术方面。青铜农具最初仿形于石、骨农具,如石、骨铲有与铜铲形似者。江苏溧阳博物馆展出的一件马家浜文化的石铲,后端的实心短柄极似后来铜铲的长銎。张朝智发现江西新干商代晚期大墓的铜耒(图1,2)与河姆渡遗址的骨耜(耒)(图1,1)形状十分相似,推测与河姆渡文化同处于长江中下游的吴城文化也应有骨耜类农具[18]。新干的铜耒有断面呈椭圆形的銎,形制与骨耒基本相同,实际上只是将上端改为椭圆銎。这一点小小的改造在石、骨器上是绝难办到的。石、骨农具在使用中有诸多不便,除了刃厚不利和不耐久等缺点,最大的不便在于装柄困难。

新石器时代的石、骨器大都采用绑缚的办法装柄,如河姆渡的骨耜。石犁则可能用木钉钉在木板(犁底)上。这样的安装费时费力,使用中还极易松动、滑脱,要经常停下来绑缚、调整、加固,更不方便用力。而用青铜铸造农具就可以铸出纳柄的銎,有了纳柄的銎,安装方便快捷,柄与器身的结合牢固耐久,方便用力,可以大大提高生产的效率。铜农具的出现带来了农具装柄(安装)方式上的重大变革,这正是商周铜农具最重要的意义所在。虽然这个技术上的革新由于铜农具的有限还没有产生较大的经济意义,但给以后的金属农具的发展开拓了天地,指明了方向。

图1 骨农具与铜农具比较

这里还要特别说一下商周时期的铜犁。在商周铜农具中,铜犁发现的最少。目前所见的商代铜犁只有江西新干大洋洲商代晚期墓出土的两件。两件犁皆呈等腰三角形,“两侧薄刃微带弧度,正面中部拱起,背面平齐,形成截面为钝角等腰三角形的銎部。犁的两面均以三角形为框,内饰状若简体式兽面的云雷纹和目纹,正面阳文,背面阴文,线条较粗疏”。一件(XDM:342)长10.7、肩宽13.7、銎高1.9厘米。另一件(XDM:343)长9.7、肩宽12.7、銎高1.6厘米,銎部正中有一穿孔对通[8]115-118。铜犁体小而轻薄,不像是实用的犁。由于犁面饰有商代青铜器常见的云雷纹,中部三角形内布置兽面纹,有人认为属于祭祀礼仪上用的东西[20],这与郭沫若关于商周青铜犁、錧为“仪仗品”的说法相一致。以仪式用具解释新干商墓铜犁的非实用性是目前学界的主流。我看过铜犁的展览后,马上也对其非实用的说法表示认同。新干大墓的墓主属“赣江流域扬越民族奴隶国家的最高统治者或其家属”,铜犁和其共出的其他铜农具有可能是这座大墓主人生前举行类似“藉田”的仪式时使用的道具。藉田做做样子,精致、庄重、美观是第一位的,也就不太讲究是否实用的问题,而且藉田的仪式也可能是选择在经过人力初步整治过的松软的田地上进行。新干铜犁的仪仗用途和性质还可以再讨论,而我看到的不仅是以其为仪仗用具的意义(这个并是最重要的),更有其作为青铜农具的制作技术上的意义。

新干铜犁的三角形制取形于石犁,云雷纹、兽面纹取形青铜礼器,但它的三角形銎是没有样本参考的,这是在铜犁上的发明创造!在商周青铜农具中,铜犁发挥的实际生产上的作用还不大,但是带銎铜犁的发明,预示着犁具发展史上一场革命的到来。有了銎,就可以方便地将犁安装到木质犁底上,在犁地过程中,铜犁与犁底的结合会越来越紧,铜犁用坏后也方便更换。由于有了铜犁上的发明创造,经过春秋战国至西汉,金属犁逐渐增大了翻土的功能,并最终在西汉时期出现了全铁犁铧和犁镜,完成了配套齐全的犁具技术的革新。

带銎铜农具是商代的一大发明,青铜农具虽然没有引起经济领域的重大变化,但为春秋战国金属农具的推广和农业经济的大发展提供了技术引导,因此商周青铜农具在技术变革上的意义远远大于经济发展的意义。

青铜工具的使用和发生在青铜农具上的技术革新还可能影响到不易被发现的木质农具上,尤其是小型青铜手工工具的广泛应用对于木质农具的制作有重大的影响。

四、青铜手工工具之于木农具的意义

任何时期,生产领域都缺少不了木质工具,愈是时代久远,木质工具发挥的作用愈大。但是由于古代木质工具不易留存下来,又常常让人们忽略它曾存在的重要意义。

木制工具在商周农业生产中发挥着重要的作用,而青铜时代青铜手工工具的广泛应用,无疑对制作精准、有效而得心应手的轻便木质农具发挥了前所未有的作用,木质农具制作的效率也会大大提高。考古发现的商周时期青铜生产工具中,无论种类还是数量,手工业工具都数倍于农具。在陈振中《先秦青铜生产工具》一书收录的青铜工具7441件,绝大多数都是斧、锛、凿、刀、锉、钻、锥、锯、针等手工工具,它们也都是砍挖、削制锨等木农具的得力工具。另外,斧、锛、凿、锯等虽不能说是农具,但在开垦田土等方面有时也会发挥不可替代的作用。因此,在讨论青铜农具和农业发展的同时,我们也不能忘了青铜手工工具对于农业的意义。

结语

随着考古工作的开展,发现的青铜农业生产工具数量会越来越多,虽然相对于商周时期的农业生产来说,这些铜农具还十分有限,光靠这些铜农具尚无法应对正常的农业生产需要。但是,青铜农具之外,传统的石、蚌、骨器和经过改良了的木制农具,它们一起构成了商周农业生产各环节的完整的工具体系,如农田整治和开沟种植所需的工具犁、、耒、耜、锸(锨),从事田间管理的工具铲(镈)和锄,收获用具镰和铚,加工工具石磨盘(棒)、石杵臼等等。有的工具类型中可能木、石、骨、蚌占了很大比重,但是由于有铜器的介入,使得商周农业生产过程中形成了完整的新型农具体系,保障了农业生产在更高一个层次上顺利而持续地向前发展。

从农具本身来说,技术进步的标志是新材料和新式农具的使用,而一个时期在农业生产中发挥重要作用的是普遍存在的农具类型,哪怕是堪称原始落后的农具。应该看到,新技术、新农具代表了生产力发展的方向,但推广需要一个过程,旧的传统农具的广泛存在也有其生产中不可替代的合理性。前者从技术发展史的角度着眼,后者则是从经济发展史的视野立论。两个方面都不可偏废。我们从小的时段看到的可能只是技术迟缓的发展,而放眼大的时段则会感觉到技术的巨大突破。这也是商周铜农具揭示出的道理。

[1]郭沫若.甲骨文字研究[M]//郭沫若全集·考古编·第一卷.北京:科学出版社,1982.

[2]徐中舒.甲骨文字典:下[M].成都:四川辞书出版社,2003.

[3]郭沫若.中国古代社会研究[M].北京:人民出版社,1964.

[4]安志敏.中国早期铜器的几个问题[J].考古学报,1981,(3).

[5]文物编辑委员会.文物考古工作三十年[M].北京:文物出版社,1981.

[6]陈振中.先秦青铜生产工具[M]. 厦门:厦门大学出版社,2004.

[7]河南省信阳地区文管会,河南省罗山县文化馆.罗山天湖商周墓地[J].考古学报,1986,(2).

[8]江西省博物馆,江西省文物考古研究所,新干县博物馆.新干商代大墓[M].北京:文物出版社,1997.

[9]郭沫若.奴隶制时代[M]//郭沫若全集·历史编·第三卷.北京:科学出版社,1978.

[10]于省吾.驳唐兰先生“关于商代社会性质的讨论”[J].历史研究,1958,(8).

[11]唐兰.中国古代社会使用青铜农器的初步研究[J].故宫博物院院刊,1960,2.

[12]李学勤.从新出青铜器看长江下游文化的发展[J].文物,1980,(8).

[13]徐学书.商周青铜农具研究[J].农业考古,1987,(2).

[14]白云翔.我国青铜农业生产工具的考古发现及其考察[J].农业考古,2002,(3).

[15]河南省丹江库文物发掘队.河南省淅川县下寺春秋楚墓[J].文物,1980,(10).

[16]湖北省博物馆.襄阳山湾东周墓葬发掘报告[J].江汉考古,1983,(2).

[17]杨玉彬,刘海超.安徽涡阳县出土的东周青铜器[J].考古,2006,(9).

[18]张朝智.试探新干青铜农具内涵及有无在吴城大量使用问题[J].农业考古,2014,(1).

[19]安徽省文物考古研究所,蚌埠市博物馆.安徽蚌埠双墩一号春秋墓发掘简报[J].文物,2010,(3).

[20]渡部武.中国传统犁及其技术传播[J]. 张力军,王琳译.古今农业,2010,(3).

[21]杨宝成.先秦时期的木制农具[J].农业考古,1989,(1).

[22]中国社会科学院考古研究所.殷墟发掘报告(1958~1961)[M].北京:文物出版社,1987.

(责任编辑:张杰)

2017-03-19

国家社科基金项目(项目号:11BKG010 )“先秦两汉农业与乡村聚落的考古学研究”。

刘兴林(1963—),男,山东莒县人,历史学博士,南京大学历史学院考古文物系教授,博士生导师,研究方向为战国秦汉考古、农业历史与考古。

K22;S-09

A

1002-3828(2017)02-0080-06

数字对象唯一标识符

10.19321/j.cnki.gzxk.issn1002-3828.2017.02.15