社会资本视阈下的多元主体反腐模式构建

聂继凯

(1.扬州大学 政府治理与公共政策研究中心,江苏 扬州 225127;2.扬州大学 马克思主义学院,江苏 扬州 225127)

社会资本视阈下的多元主体反腐模式构建

聂继凯1,2

(1.扬州大学 政府治理与公共政策研究中心,江苏 扬州 225127;2.扬州大学 马克思主义学院,江苏 扬州 225127)

新中国建立以来多元主体反腐实践经历了以党为中心的多元主体参与阶段、以革命委员会为中心的群众运动阶段、以党政司联合引领为中心的多元主体参与阶段、以司法机关为中心的多元主体参与阶段四个阶段。当前我国多元主体反腐实践中仍然存在着公民身份和主体意识薄弱、参与主体间互动性不足、反腐渠道仍显狭窄、反腐规范有待完善和反腐信任不足的问题。以社会资本理论为依据,构建包括反腐主体、渠道、规范和信任四大模块在内的多元主体反腐模式,可为今后多元主体反腐研究提供一个系统的整体性框架。

社会资本;多元主体;反腐模式

目前,腐败活动趋于隐蔽化和集团化[1],通过吸纳其它反腐主体聚集反腐合力,成为司法机关应对这一反腐新挑战的重要途径。所以,在如何发挥司法机关反腐主导作用的同时,激发其它反腐主体功效,构架起多元主体反腐格局成为目前反腐工作中面临的新问题[2]。社会资本理论为这一问题的破解提供了新视角。目前对于社会资本理论的共识主要包括:个体或个体组成的社会是社会资本理论的逻辑起点,关系或网络(渠道)、信任与规范构成了社会资本理论的核心要件,生产性是社会资本的应有属性。[3-8]基于上述共识进一步提炼可得社会资本理论作为分析工具的四大视角,即主体(个体)、渠道(关系或网络)、信任和规范,而这恰恰契合了多元主体反腐实践中对反腐主体、反腐渠道、反腐规范与反腐信任四个方面的理论导引诉求,所以社会资本理论“不仅仅对腐败问题有理论上的解释力,同时在认识与预防腐败方面也有着实然的遏制力”[9]。在此背景下,借助社会资本理论消解多元主体反腐实践中出现的系列问题的研究相继展开,代表性研究包括:易石宏等(2007)以社会资本理论为基础提出了防治腐败的制度化策略[9];唐利如(2011)将社会资本视为新经济社会学研究腐败构成要件之一的前提下,论述了培育腐败预防社会资本的对策建议[10];刘启君等(2012)借助定量检测模型,实证检验了社会资本中规则与信任两要素对腐败产生的重要影响[11];卫磊(2008)和殷盈(2015)分别以社会资本为视角探究了腐败网络的形成、特征及其产生的后果[12-13]。

然而,已有研究注重社会资本理论的引入和从其制度、渠道、信任某一维度出发探讨腐败的成因及其防治,忽视主体维度,也缺乏多维整合,更未根据多元主体反腐实践的需要系统构建一个结构明了的多元主体反腐框架。基于此,在分析我国多元主体反腐发展历程,厘清当前我国多元主体反腐所处阶段及其存在的主要问题和原因后,本文以主体、渠道、规范、信任4个维度为基础,架构起一个系统的多元主体反腐模式,这为我国腐败防治实践提供理论参考的同时,也弥补了已有研究的不足。

一、新中国建立以来多元主体反腐实践及其社会资本特征的历史变迁

自新中国建国之始,多元主体反腐实践已然开展,根据反腐主体结构构成和反腐法律法规成熟程度,可将其历史发展过程划分为以党为中心的多元主体参与阶段、以革命委员会为中心的群众运动阶段、以党政司联合引领为中心的多元主体参与阶段,及以司法机关为中心的多元主体参与阶段四个阶段。

(一)以党为中心的多元主体参与阶段(1949年至1965年)

这一阶段的反腐工作由党通过“整风运动”的方式主导[14],政府机关、司法机关(广义)、群众等主体积极参与。例如,当时震惊全国的“刘青山、张子善案件”,先由李克才在中共河北省委第三次代表大会上揭发,之后河北省委成立处理刘、张案件委员会,在党员干部和人民群众的积极举证下,犯案事实最终确定,但由于当时我国法律体系尚不完善,没有与反腐相关的法律依据和量刑标准,案件先由党组织做出死刑决定,后经河北省人民法院报请最高人民法院核准[15]。之后,1952年中央人民政府公布施行《中华人民共和国惩治贪污条例》,成为建国后制定的首部反腐单行法,但该条例存在严重缺陷,并未彻底执行,此时反腐的众多技术性补充和调整主要源于党规党纪,如《对中小贪污分子处分问题指示》中对量刑标准的调整等[14]。可见,此阶段反腐社会资本具有以下特点:党是多元反腐主体中的领导者,并得到了其它各主体的充分信任;反腐方式以自上而下为主;反腐规范建设处于起步阶段,党纪党规成为反腐依据的主要来源。

(二)以革命委员会为中心的群众运动阶段(1966年至20世纪70年代)

“反腐防变和廉政建设是‘文化大革命’的应有之义”,然而革命委员会职能过度膨胀,几乎垄断了党政系统的所有职能,“踢开党委闹革命”和“严重的无政府状态”成为常态,导致了“革命委员会一家独大并缺乏监督,继而出现了贪污享受”[16]的严重问题。同时,“偏离正确方向”的群众运动“出现极端形式”,无视已有有效反腐规范,“运用情绪宣泄甚至武力斗争的方式”开展反腐工作,“不仅削弱了反腐败的力量,反而造成了腐败的扩大化和社会风气的破坏”[16]。可见,这一时期的反腐社会资本具有以下特点:反腐实践以革命委员会为中心,群众无序参与,党政主体功能和其它参与主体的作用几近废止,互信消耗殆尽;已有反腐规范惨遭破坏;自上而下有序反腐渠道停止运作,自下而上的“大民主化”反腐渠道无序构架。

(三)以党政司联合引领为中心的多元主体参与阶段(20世纪80年代至90年代中期)

从上世纪80年代开始,一方面党内总结过往经验教训,继续推进反腐防治规范的完善,进一步强化党纪党规在反腐中的作用,如颁布《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》等若干文件;另一方面,政府部门与司法部门反腐自主性持续强化,与党在反腐领域形成了联合引领的新格局。例如,政府方面,1988年国务院正式发布《国家行政机关工作人员贪污贿赂行政处分暂行规定》,标志着政府开始以合乎政府体系内反腐自律约束规范的方式独立开展反腐工作;司法方面,1980年正式实施《中华人民共和国刑法》,其中第155条明确规定了“贪污罪”,标志着司法部门以完善法律体系的方式将反腐工作正式纳入法制化轨道。可见,此阶段的反腐社会资本具有以下特点:多元主体中出现党、政、司法三方联合引领反腐实践的新局面,各自职责逐步分化与明晰,且应有的信任基础开始逐步恢复;反腐规范体系开始建立并日趋细化;制度化、多样性且有序的反腐渠道与方式开始形成。

(四)以司法机关为中心的多元主体参与阶段(20世纪90年代末至今)

1997年“中共十五大”正式提出“依法治国”,之后将其写入宪法,为司法机关在反腐工作中担负主要角色提供了法律依据。目前反腐实践中,党、政系统仍然占据重要地位,但两者开始主动收缩权限,让渡职责,凸显司法机关在依法反腐中的中心地位。例如,中央巡视组在巡视工作中,一旦涉及司法问题,即将相关事项直接移交司法机构,切实将反腐纳入法制化、制度化轨道。同时,中纪委监察部、中组部、最高检、最高法等部门反腐网络平台建设,为各部门间、部门与群众间的反腐信息联动提供了重要条件,也为各参与主体形成反腐合力奠定了基础。此外,反腐工作开始重视事前预防,高校成为廉政理论研究与开展廉政教育的重要基地。反腐法律法规也更为精细,更加系统,“已构建起反腐倡廉法规制度体系的基本框架”[17],进而“反腐败国家立法”的时机愈加成熟[18]。同时,科技反腐、制度反腐、网络反腐等反腐方式丰富了反腐渠道,也为群众主动参与反腐和形成自下而上的有序反腐方式提供了条件。例如,“表叔”等成功反腐事例即说明公民借助网络主动介入反腐过程的趋势已然出现。可见,这一阶段的反腐社会资本特征主要体现为:司法机关成为多元反腐主体的主导者,且各反腐主体间的合作与互信水平不断提升;反腐渠道更加丰富与多元;反腐法律法规体系日臻成熟。

二、我国多元主体反腐实践中存在的主要问题及其原因

(一)公民身份和主体意识薄弱

兼顾权利与义务是公民身份的内在要义,忽视任何一方都是公民身份的重大缺陷。反腐实践中,我国公民注重权利发挥,忽视义务承担。例如,网络反腐中公民更多关注腐败内容的“人肉搜索”,对于信息真实性所应担负的责任认识不足。此外,公民主体意识也显薄弱。例如,反腐实践中公民更多将自身定位为腐败受害者,并未把自己视为反腐主体,引发了明知腐败“可恶”却积极行贿现象的出现——在课题组进行的一项艺术类招生考试腐败调查中发现,在知道行贿助长腐败的前提下仍有超过30%的被调查者明确表示“疏通过关系”。

罗伯特·普特南认为“一种现存极有可能受其历史积淀的隐性影响”[19],造成我国多元主体反腐实践中公民身份和主体意识薄弱的原因也不例外,其中两千多年的“官本位”思想与这一问题的出现不无关系。长时间“官本位”的执政惯性使民众产生了对官位的严重依附,致使公民意识及主体意识赖以形成和成长的自主环境难以架构。新中国成立以来,民众积极参与反腐,但由前述反腐实践可见,其参与具有被动性和依附性,这一客观现实使得我国民众在反腐过程中更多承担揭露腐败事实的任务,且民众对揭露内容的真实性并不负责,所以公民健全的“权责”观较难形成。同时,由于被动参与,公民在反腐活动中难以切实体会自身主体作用的发挥,反腐主体性认知也就难以培育。

(二)多元主体间的反腐互动性不足

前述反腐实践说明,反腐主体呈现多元化发展趋势,但存在主体间反腐互动较差的问题。例如,网络反腐中,“当民间网络反腐渠道提供富有价值的反腐信息时,政府反腐渠道有的没有外部信息输入接口,有的接受反腐信息后回应迟钝”,“更为普遍的是,政府网络反腐信息传输渠道往往是在民间网络反腐信息传输渠道中的反腐信息产生重大影响时才将其被动接纳”。[20]

造成以上问题的原因一方面源于已有反腐实践中多元主体间缺乏制度性系统互动程序,使得已有互动经验难以形成规范用以实践指导。例如,我国党内系统、政府系统和司法系统三者之间的协同反腐活动时有发生,但截止目前用于指导三者制度性系统合作的规范仍未形成。另一方面在于基于计算机网络的反腐沟通网络建设并未引起足够重视,尽管近几年我国开通了许多反腐举报网络平台,如中纪委监察部、中组部、最高检、最高法等部门反腐网络平台等,但均呈现独立作战的局面,并未形成反腐机构内外联动、整合的大反腐沟通网络,这不利于反腐信息的有效共享,更不利于不同主体间反腐活动的有效互动与衔接。

(三)反腐渠道仍显狭窄且反腐规范仍待完善

目前,我国反腐渠道仍以党、政、司法渠道为主,囊括广大公民及诸多非政府反腐组织的民间反腐渠道仍处于游离状态[20]。同时,反腐宏观规范尽管日成体系,但专门性反腐法律和微观可执行性反腐规范依然缺位或薄弱。例如,反腐败专项法仍未建立,保护检举人等微观层面上的规范也不健全。

以上问题的出现与我国构建反腐渠道、制定反腐规范具有自上而下的指导性特性具有内在关联:自上而下的指导性反腐渠道架构和反腐规范制定决定了基层或非党政司反腐主体在反腐实践中基本处于被动状态,使得这些反腐主体对反腐内容、规范、结果关注度不高,反腐动力不足,多元主体反腐实践难以真正实现,进而导致了在参与实践中产生的各种参与渠道与规范无法成形,此时党政司主导型反腐渠道和规范顺势嵌入进来,成为了反腐渠道与规范构建的主导模式,这一模式在进一步巩固三方主导地位的同时也相对应的进一步削弱了其它参与主体的反腐主动性。在这一循环过程中,多元主体反腐社会资本不断受到侵蚀,反腐渠道狭窄与反腐规范不完善问题日益严重且趋于固化。

(四)反腐信任不足

反腐信任不足主要体现在三个方面:一是网络反腐的匿名性,如“天价烟”、“天价表”等案件的曝光均来自于匿名网友发布的系列信息,至于案件内容的真实性都是由后继检察机关予以取证和核实的。二是反腐“非零容忍”,如前所述尽管当事人憎恨腐败但依然主动行贿,这一行贿“投入-产出”的心理预期在一定程度上体现了当事人对反腐缺乏足够的信任。三是反腐主体间的相互猜忌,有调查显示,69.7%的公众担心政府对网络举报信息只受理不处理,54.2%的公众担心网络举报信息会被屏蔽。[21]

形成以上问题的原因有:首先,腐败检举人保护措施不足,这给检举人带了很多顾虑,甚至伤害。例如,吕净一因反腐身心饱受摧残[22],陈少青在反腐举报过程中遭受重伤[23],龚远明更是因举报县委书记遭受严重打击[24]。这些事实说明,健全的检举人保护措施是维系反腐持续推进的前提条件,否则大部分检举人会在权衡举报后果后放弃举报。其次,隐性腐败市场破坏了腐败零容忍社会氛围。对前述艺术类招生考试腐败犯案人员的系列实地访谈中发现,“行贿者-有组织的中介机构-腐败者”形成了完整的隐性腐败交易市场,这使得原本并无行贿或腐败动机的人员在中介机构的干扰下产生了不法动机,进而产生腐败行为,这一过程不断蚕食着腐败零容忍的社会氛围。再次,主体间的沟通不畅或“消极回应”,即当参与主体间出现反腐信息鸿沟或反腐成效不足时,极易引发反腐主体间对腐败问题的消极对待,甚至参与其中[25],进一步恶化反腐互信水平。

三、多元主体反腐模式的构建

在总结新中国建国以来我国多元主体反腐实践及其社会资本特征历史演变的基础上,结合其中存在的主要问题,以社会资本理论为主要理论依据,构建了一个包括反腐主体、渠道、规范和信任四大模块的多元主体反腐模式,这在为以上反腐主要问题提供破解路径的同时,也为未来反腐模式的改进提供了参考。这一反腐模式的主要结构与内容具体如下。

(一)反腐主体结构及关系

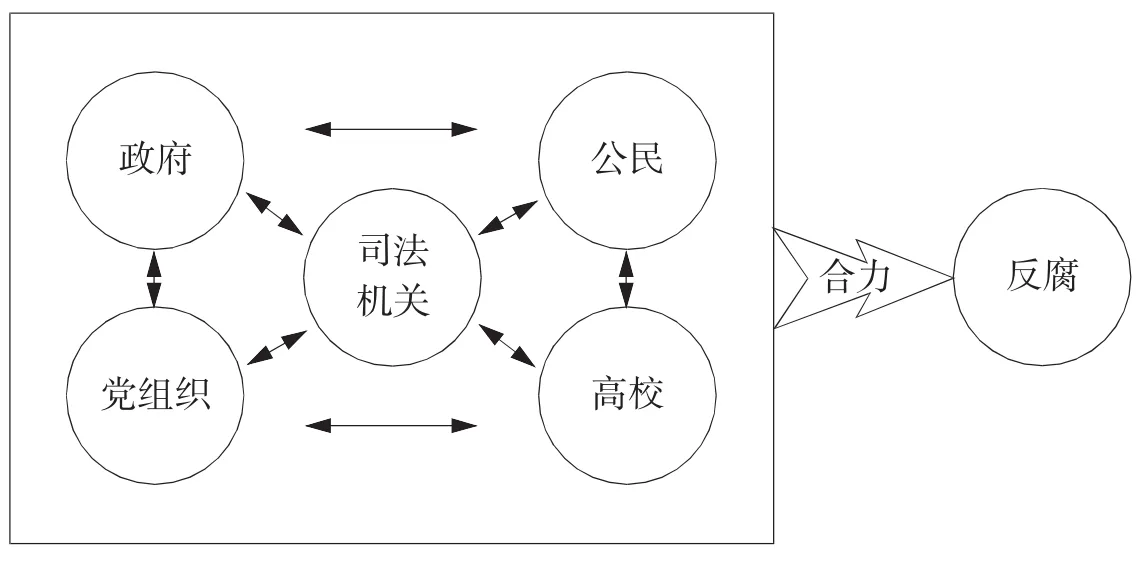

我国多元主体反腐实践证明,党、政府、司法机关、公民、高校是多元主体反腐格局中的主要构成主体,相互关系在不同的反腐时期也表现不一。总结我国实践经验,借鉴国外成功方法,多元主体反腐模型中,检察院、法院等司法机关应起主导作用,在此基础上充分调动其它参与主体的反腐积极性,充分发挥它们在反腐过程中的不同作用,形成反腐合力,同时在反腐实践中逐步提升参与民众的公民意识和主体意识,其结构关系如图1所示。

党政司一方面借助各自独有的监察系统或纪律规范抑制腐败,另一方面通过合作协同聚力反腐,近几年一批大案要案基本上是先由党政提起,之后进入司法程序得以完结的。高校则以探究反腐规律、实施反腐培训、强化防腐拒变教育为核心,为其它主体参与腐败防治提供理论指导和思想后盾,同时其它主体则为高校廉政研究提供了一手素材,比较典型的是中共湖北省纪律检查委员会、湖北省监察厅与华中科技大学联合成立的湖北省反腐倡廉理论研究基地,这一基地在推动湖北省廉政建设和理论研究方面起到了重要作用。再者,应充分发挥公民灵活性、广泛性的特征,发掘其反腐信息供给潜力,并在这一多元主体反腐实践中逐步完成公民身份意识和主体意识的形成和完善。此外,司法机关在协同已有纪检、监察和审判机构等其他反腐主体的同时,充分发挥自身反腐专业性、正规性、合法性和公正性的优势,依法反腐,真正担负起反腐核心的角色。总之,党、政府、司法机关、公民、高校等反腐主体间应形成以司法机关为核心,多元主体相互协调、合力反腐的格局。

图1 多元主体反腐中的主体结构关系

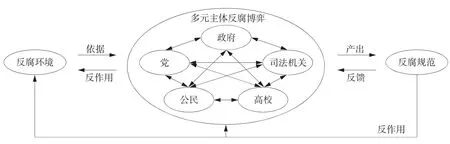

(二)双螺旋反腐渠道

根据反腐主体组织形态,反腐渠道可分为正式渠道与非正式渠道,正式渠道以司法机关、党组织、政府构建的反腐渠道为代表;非正式渠道以高校等非政府组织或公民自发形成的反腐渠道为代表。其中,正式渠道是反腐渠道的核心,这是由正式渠道的权威性、专业性和合法性决定的。随着多元反腐主体格局的形成,非正式渠道在反腐中的作用也日益凸显,尤其是网络反腐的兴起。所以,今后反腐渠道的构建、发展中,应实现两种反腐渠道间的无缝衔接和各自内部细分渠道的整合,形成纵向多样,横向衔接的双螺旋反腐渠道(见图2)。

图2 多元主体双螺旋反腐渠道间的勾连

在多元主体双螺旋反腐渠道的构建中,正式渠道内部各细分渠道间的衔接是首位的,因为绝大部分的腐败案件是在正式渠道中发现、立案、侦查直至审判的。例如,党组织反腐渠道、政府反腐渠道和司法机关反腐渠道是构成我国目前反腐正式渠道的三大支柱,我国大部分的腐败案件尤其是大案、要案是在这三个渠道中予以解决的,所以实践证明这三大反腐渠道间的无缝对接为共享反腐信息和协同反腐活动提供了重要的信息基础和沟通支撑,也说明在所有的反腐渠道中这三大反腐渠道仍占据核心地位。此外,随着其它反腐主体的介入,非正式渠道对正式渠道的辅助作用日趋明显。所以,正式反腐渠道与非正式反腐渠道间的衔接状况会对今后反腐成效产生深刻影响。目前,正式渠道与非正式渠道间的衔接较为被动,往往是腐败信息在非正式渠道中呈现涌现状态后正式渠道才被动接收。所以,设置两渠道间的正式信息接口,实现信息及时、有效共享是多元主体双螺旋反腐渠道今后建设的重点。同时,借助计算机网络技术,可为多元主体双螺旋反腐渠道的整合提供强有力的技术支持。

(三)反腐规范

反腐规范源于反腐实践,多元主体反腐规范的形成过程实际也是多元主体反腐的实践过程。依据具体反腐环境,充分发挥多元主体反腐博弈效能,尊重首创精神,在提炼、总结、整理、加工反腐实践经验的基础上确立相关规范,把初步形成的规范反馈于多元主体,通过再实践对其进一步修正、完善。借助这一过程,不断产出多元主体认同且行之有效的反腐规范,同时形成的规范和多元主体博弈实践也可逆向影响反腐内外环境的改良和多元主体博弈水平的提升。总之,借助反腐规范形成与演进使反腐环境、多元主体博弈水平不断地得到丰富、改善与提升(见图3)。

图3 多元主体反腐规范的形成与演进

在反腐规范形成过程中,环境的嵌入性是借鉴他国反腐成功规范时首要考虑的问题,正如Dahl(1947)所言:“一个理论是否适用于另一个不同的场合,必须先把那个特定场合加以研究之后才可以确定。”[26]所以高薪养廉等反腐措施是否适宜于我国,其根植性和我国具体反腐环境必须予以首先考虑。借鉴他国反腐经验固然重要,但培育本国反腐规范才是根本之策,所以只有以多元主体反腐博弈为手段,在其协同、互动过程中自发形成反腐条约,在其演化过程中不断积累反腐经验,形成独具本国特色的反腐规范,才能实现我国反腐进程的自我驱动。此外,反腐环境、实践与规范之间并非简单地因果线性关系,而是复杂的互动协同关系——反腐环境影响反腐实践的具体形态,进而影响反腐规范的具体内容,同时形成的反腐规范也会反作用于反腐环境的变迁和反腐实践的层次。例如,进入计算机网络时代,我国根据形势变化,顺势将网络反腐正式纳入国家反腐渠道,并出台了《关于加强网络信息保护的决定》等文件予以规范,进而这些网络反腐规范的形成无疑为下一阶段反腐环境的改善和反腐实践平台的提升提供了条件。

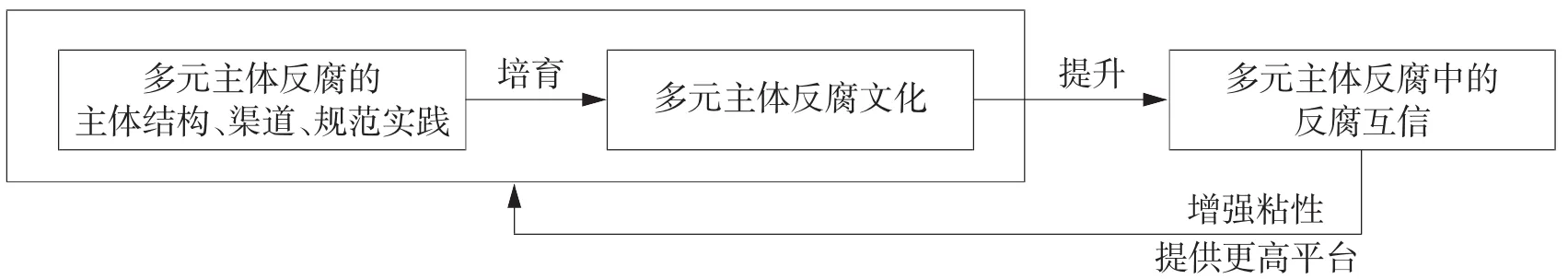

(四)反腐互信

基于以上多元反腐主体构成、渠道、规则的不断实践与完善,凝练核心价值体系,培育适宜的反腐文化,有利于增强多元主体反腐中的反腐互信,继而多元主体间较强的反腐互信进一步反作用于多元主体反腐渠道与规则的完善,也为反腐文化的培育提供了更高的平台,更增强了多元主体间及反腐运行模块间的粘性(见图4)。

图4 多元主体反腐中的反腐互信提升与作用

多元主体间的反腐互信非自然禀赋,是在多元主体间的协同运作过程中逐渐形成的。协同过程为凝聚多元反腐主体,构建反腐渠道和培育反腐规范提供了条件,进而为多元主体反腐物质文化、制度文化和精神文化的形成奠定了基础。随着多元主体反腐文化的形成,社会反腐零容忍氛围会逐步增强,全方位高压反腐态势水到渠成。在这种环境下,反腐步入制度化、规范化和程序化轨道,呈现“凡腐必究,凡惩必严”的局面。这会极大降低反腐主体的反腐风险,进而减弱反腐主体间的相互猜疑,为提升互信水平奠定基础。而后,更强的互信水平,在增强多元主体间合作反腐粘性的同时,也为多元主体协同反腐和新反腐文化的形成提供了更高平台。我国香港特别行政区腐败零容忍氛围的形成和近几年我国大陆反腐形势的改善都揭示了这一内在规律。[27-28]

总之,反腐主体、渠道、规范与信任构成了多元主体反腐模式的四大模块。但是,这四大模块之间不是孤立、封闭发挥作用,而是通过相互协调,以整体效能防治腐败的——若把反腐比作一部高效运行的机械设备,多元的主体构成与成熟的公民意识就是强大的发动机,渠道则是能量管道,规则就是操作指南,而信任就是润滑剂。所以,多元主体反腐模式的构建,不仅关注各构成部分的建设,还应从整体出发,关注各部分间效能的协调与整合。

四、结论与研究展望

综上所述,我国多元主体反腐实践主要经历了以党为中心的多元主体参与阶段、以革命委员会为中心的群众运动阶段、以党政司联合引领为中心的多元主体参与阶段,及以司法机关为中心的多元主体参与阶段。目前,多元主体反腐模式主要存在公民身份和主体意识薄弱、参与主体间互动性不足、反腐渠道仍显狭窄且反腐规范仍待完善和反腐信任不足的问题。基于反腐实践和其存在的主要问题,以社会资本理论为理论基础,构建了包括反腐主体、渠道、规范与信任四大模块在内的多元主体反腐模式,为相关问题的破解和今后我国反腐工作的开展提供了参考。然而,本研究实质上仅提供了社会资本视阈下多元主体反腐模式的整体框架,深化探讨亟待推进,今后需要着重关注的问题有以下几个:

其一,多元主体反腐模式各结构模块的细化研究。上述研究侧重宏观模型构建,并未专门、细化和深入分析各结构模块。基于了解各结构模块是实践多元主体反腐模式前提条件的考虑,多元主体反腐模式各结构模块的细化研究将成为今后的研究重点之一。

其二,多元主体反腐模式各结构模块间的整合研究。各模块孤立运行,不仅难以发挥各自最大效能,还有可能因相互间的冲突造成内耗,使多元主体反腐模式整体效能降低,甚至难以实现。所以,探究各模块间的互动规律、机制及整合措施将成为今后的第二个研究重点。

其三,多元主体反腐模式的根植性研究。反腐模式与所处的社会环境、经济环境、政治制度环境密切相关,脱离这些具体情境,难言反腐模式的有效性及其进一步的改良升级。所以,多元主体反腐模式的根植性研究将成为今后的第三个研究重点。

[1]宋伟,佘廉.新时期我国腐败现象与网络反腐探讨[J].政治学研究,2011(2):84-90.

[2]王雪梅.论反腐败的社会公众参与——以《联合国反腐败公约》为视角[J].社会科学,2009(1):88-94.

[3]姚福喜.徐尚昆.国外社会资本理论研究进展[J].理论月刊,2008(5):143-148.

[4]顾慈阳.社会资本理论及其应用研究[D].天津:天津大学,2009.

[5]吴军,夏建中.国外社会资本理论:历史脉络与前沿动态[J].学术界,2012(8):67-76.

[6]娄缤元,夏建中.从个人到社会:社会资本理论研究取向的转变[J].新视野,2013(5):103-106.

[7]曹永辉.社会资本理论及其发展脉络[J].中国流通经济,2013(6):62-67.

[8]何永清,张庆普.基于模糊一致偏好关系的知识吸收能力评价研究[J].情报理论与实践,2013,36(1):69-73.

[9]易石宏,刘瑛.从社会资本视角看预防权力腐败的制度安排[J].前沿,2007(11):104-106.

[10]唐利如.社会资本、嵌入和腐败网络——新经济社会学视角的腐败问题研究[J].湘潭大学学报:哲学社会科学版,2011,35(2):148-152.

[11]刘启军,彭亚平.行为环境、社会资本与腐败均衡的演化机制[J].经济社会体制比较,2012(5):145-158.

[12]卫磊.社会资本的本土化与腐败网络[J].社会学研究,2008(9):119-124.

[13]殷盈.社会资本视域中腐败网络生成的过程与后果[J].南京师大学报:社会科学版,2015(6):36-42.

[14]黄炎娇.建国以来贪污罪的立法及其惩治的历史意义[D].北京:中国青年政治学院,2013.

[15]罗先明.处决刘青山、张子善始末[J].春秋,1999(3):4-16.

[16]黄圣.新中国成立以来中国共产党反腐廉政思想研究[D].武汉:武汉大学,2013.

[17]郭晓果.我国反腐败法律体系现状和缺陷[J].经济研究导刊,2008(28):181-183.

[18]徐楷.俄罗斯“法治反腐”过程中的问题及启示[J].学术交流,2015(12):79-83.

[19]罗伯特D·帕特南.使民主运转起来[M].南昌:江西人民出版社,2009:9.

[20]聂继凯,刘启君.论网络反腐信息传输渠道的构建[J].廉政文化研究,2014(5):52-57.

[21]傅达林.“网络反腐”尚需法律支持[N].经济参考报,2007-06-09.

[22]豫繁谭.钢城“6·18”血案的背后——平顶山市原政法委书记李长河雇凶伤害、受贿案纪实[J].人大建设,2000(5):28-31.

[23]万全.谁来保护反腐勇士?[J].党政干部学刊,2004(9):48.

[24]邓平辉.谁来保护举报人[J].学习月刊,2006(11):37-38.

[25]杨云成.制度反腐的新阶段:推动权力公开透明运行[J].理论导刊,2015(2):24-27.

[26]Dahl,R A.The Science of Public Administration:three problems[J].Public Administration Review,1947,7(1):1-11.

[27]廖晓明,罗文剑.“零容忍”反腐败:内涵、特征与进路[J].中国行政管理,2012(1):57-60.

[28]杨达昆.香港地区反腐的成功经验及启示[J].黑河学刊,2015(1):35-37.

责任编校 王学青

Mode of Pluralistic Subjects in Anti-Corruption Efforts from the Perspective of Social Capital

NIE Jikai1,2(1.Research Center for Government Management and Public Policy,Yangzhou University,Yangzhou 225127,Jiangsu,China;2.College of Marxism,Yangzhou University,Yangzhou 225127,Jiangsu,China)

Ever since new China was founded,experiences with pluralistic subjects in anti-corruption efforts have gone through such four stages as pluralistic subjects centering around the Party,participation of the mass centering around the revolutionary committees,participation of pluralistic subjects centering around the joint leadership of the Party,the government,and the justice system,and the participation of pluralistic subjects centering around justice institutions.Problems are still found in the participation of pluralistic subjects in anti-corruption in the lack of civilian identity status and sense of subject,lack of interaction between participating subjects,insufficient channels for anti-corruption efforts,the imperfect anti-corruption regulations,insufficient faith in anti-corruption efforts,etc..A mode for pluralistic subjects in fighting against corruption composed of the four modules of subjects,channels,regulations,and faith will lay a systemic holistic framework for future pluralistic subjects’anti-corruption researches.

social capital;pluralistic subjects;anti-corruption modes

D630.9

:A

:1674-9170(2017)03-0012-08

2017-04-05

聂继凯(1985-),男,山东潍坊人,扬州大学政府治理与公共政策研究中心讲师,博士,扬州大学马克思主义理论博士后流动站博士后。

国家自然科学基金项目(71073060);教育部人文社科基金项目(09JDJYLZ04)