实践社群成员知识流动行为形成机理研究

——基于计划行为理论和Triandis模型的视角

朱雪春, 杜建国, 陈万明, 王文华

(1.江苏大学 管理学院,江苏 镇江 212013;2.南京航空航天大学 经济与管理学院,江苏 南京 211106)

实践社群成员知识流动行为形成机理研究

——基于计划行为理论和Triandis模型的视角

朱雪春1, 杜建国1, 陈万明2, 王文华2

(1.江苏大学 管理学院,江苏 镇江 212013;2.南京航空航天大学 经济与管理学院,江苏 南京 211106)

本文基于计划行为理论和Triandis模型,构建实践社群成员知识流动行为形成机理的理论模型,利用312份调查问卷数据,运用回归分析方法检验所提出的假设。研究结果表明:知识流动工具性态度、情感性态度、规范信念和遵从动机对知识流动意向具有积极影响,知识流动自我效能感和知识发送控制力对知识流动意向和知识流动行为均具有积极影响,知识吸收控制力对知识流动行为具有积极影响,知识吸收控制力对知识流动意向的影响不显著,知识流动习惯和知识流动意向对知识流动行为具有积极影响,易用条件在知识流动意向与知识流动行为间发挥正向调节作用。

实践社群;知识流动;计划行为理论;Triandis模型

1 引言

知识经济时代,企业创新不仅需要从外部搜寻新知识,也需要有效利用内部知识。相对于从外部搜寻新知识企业需付出较高的资源,企业对内部知识的有效利用,往往只需要付出较低的成本,深受中小企业亲赖。得益于不同员工间差异化的知识,企业有效利用内部知识,依赖于员工间有效的知识流动,形成于员工的知识流动行为。不少企业探索激发员工知识流动行为的措施和组织形式,一些企业通过引导员工建立实践社群或员工自发建立实践社群来推动员工间的知识流动,并且取得了成效。实践社群,主要基于成员的自主参与,成员围绕一个共同目的聚集在一起,交流经验和知识,实现知识共享。这种低成本、高效的知识管理方式,越来越受到企业,尤其是资金匮乏的中小企业欢迎。已有不少企业利用实践社群促进企业知识的有效流动,实现良好的知识管理,推进组织创新。实践社群能应对日渐困难的知识管理挑战,是实现知识流动的理想组织方式和良好知识管理的最有效的方法之一[1]。而实践社群成员知识流动行为的内在机理是什么?现有文献未能给出完整答案,也缺乏系统的理论与实证研究。在个体行为研究中,个体的态度、行为意愿、习惯往往对行为发生有重要的影响。计划行为理论和Triandis模型作为态度行为关系理论,已经在解释中小企业合作创新行为形成机理中得到应用[2],同时也为深刻认识和分析实践社群成员的知识流动行为提供了独特思路。因此,本文尝试从计划行为理论和Triandis模型出发,探索实践社群成员知识流动行为的形成机理,希望为推动员工知识流动行为,提升企业知识水平与促进创新提供借鉴。

2 理论基础与研究假设

2.1 实践社群

实践社群最早来自于Lave与Wenger,Brown与Duguid等几位学者对施乐公司的调研,他们发现,对维修工程师而言,同事间利用午餐时间的共同学习、经验交流和知识共享,是对他们工作最大的帮助,而公司编制的维修手册反而对他们帮助不大。通过同事间的这种非正式交流,不仅提高了维修部门的服务质量,而且还提升了客户满意度,增强了施乐公司的竞争力。他们把由企业员工自发形成的,非正式性的知识共享的群体组织,称为实践社群[3]。在实践社群中,拥有共同兴趣知识领域的员工聚合在一起,利用各种沟通交流方式,如面对面交流,网络交流等,员工之间互相学习,并分享技能、经验、诀窍等知识[4]。

2.2 计划行为理论

计划行为理论(theory of planned behavior,TPB)是解释个人行为决策过程的重要理论。TPB衍生于理性行为理论(theory of reasoned action,TRA),TRA的基本假设是:个体是否采纳某种行为是可以被自身所控制和决定;个体倾向于按照能够使自己获得有利的结果并且也能够符合他人期望的方式来行为[5]。然而在实际中,个体行为决策往往受到外界因素影响,个体并不能完全控制自己行为和态度。为弥补TRA解释力的不足,TPB增加感知行为控制,指出行为意向由行为态度、主观规范和感知行为控制决定,同时认为感知行为控制既可以直接对行为发生影响,又可以通过行为意向对个体行为产生间接影响[6]。TPB已经在解释乘客高速铁路乘坐意向上得到成功应用[7]。

2.3 Triandis模型

Triandis[8]在TRA的基础上,提出了 Triandis模型。Triandis认为个体实际行为存在“态度—意向—行为”的影响模式,个体实际行为的产生受个体行为意向的影响,而行为意向又受到个体对行为态度的影响。在Triandis模型中,实际行为发生的必要条件是行为意向、个人习惯和易用条件。个人习惯是一种既定情况下个人自动履行的行为,当个人养成某种行为的习惯时,他也会更倾向于采取这种行为。易用条件是个体实施某行为外在有利的环境因素,会对个人行为产生重要影响。实践社群知识交流中,社群成员面临选择采取知识流动行为或不采取知识流动行为。为分析社群成员知识流动行为的形成机理,本文研究基于TPB和Triandis模型,构建实践社群成员知识流动行为形成机理的理论模型。

2.4 态度与知识流动意向

在实践社群活动中,社群成员知识流动态度是社群成员对知识流动行为积极或消极的评价。社群成员知识流动意向是社群成员与其他成员进行知识流动的主观可能性程度。郑万松等[9]研究发现,知识共享态度显著影响知识共享意愿。Hagger和Chatzisarantis[10]在研究TPB时,进一步将态度分为工具性态度和情感性态度。French等[11]研究个体参与体育活动时发现,区分行为态度维度要比未区分行为态度维度的模型具有更好的解释力和预测力。知识流动工具性态度主要是社群成员的知识流动认知,表现为成员基于物质奖励、他人认可而想实施的知识流动倾向,反映为一种外在态度。知识流动情感性态度体现社群成员的兴趣、爱好、主动人格的特征对知识流动行为的倾向,更多的是一种内在态度。对实践社群而言,社群成员若喜欢知识流动,享受知识流动的过程,其也更愿意与其他成员进行知识共享和交流。同时,社群成员知识流动行为属个体行为,其态度的认知成分和情感成分对行为意向的影响也可能不同。因此,本研究将态度分为工具性态度和情感性态度,提出如下假设:

H1a知识流动工具性态度对知识流动意向具有积极影响。

H1b知识流动情感性态度对知识流动意向具有积极影响。

2.5 主观规范与知识流动意向

知识流动主观规范是社群成员对重要他人或群体希望其进行知识流动的感知程度,社群成员对外界压力的感知将会影响到社群成员的知识流动意愿。已有学者利用TPB和Triandis模型来分析个体行为,如罗青兰等[12]运用TPB研究高校教师的知识共享行为后指出,主观规范对高校教师知识共享意愿有积极影响。主观规范分为规范信念和遵从动机,规范信念是其他有重要影响的个人或群体对个体行为的期望,遵从动机是个体服从于这种期望的动机[13]。金辉和杨忠[14]研究发现,个人知识共享主观规范会对知识共享意愿有积极影响。社群成员若能感受到外界较强的知识流动主观规范,其更倾向于选择知识流动行为。因此,提出如下假设:

H2a知识流动规范信念对知识流动意向具有积极影响。

H2b知识流动遵从动机对知识流动意向具有积极影响。

2.6 感知行为控制与知识流动意向和知识流动行为

感知行为控制是个体感知到实施某种行为难易程度,反映了个体对实施某种行为促进因素或阻碍因素的知觉。张鹏等[15]指出感知行为控制不仅直接影响员工知识共享意愿,还对知识共享行为产生直接影响。Ajzen[6]更进一步将感知行为控制分为自我效能感和外部资源控制两个方面。而在实践社群中,社群成员只有具备一定的知识发送能力和知识吸收能力,才能实现实践社群的知识流动。基于以上分析,本研究将知识流动感知行为控制分为社群成员知识流动自我效能感、知识发送控制力和知识吸收控制力。

(1)自我效能感是个体对自身是否有能力从事某种行为,并取得预期结果的信念。Rodgers等[16]指出自我效能感对行为意向和实际行为均有显著影响。屠兴勇和郭娟梅[17]研究发现,自我效能感在批判性反思与员工知识共享间发挥正向调节作用。社群成员自我效能感反映了社群成员选择知识流动行为的自信程度,如果社群成员有信心为社群成员提供有价值的知识,对自己学习和提供社群知识所需必备技能充满自信,则社群成员会有更高的知识流动意愿,也会更易于表现出知识流动行为。因此,提出如下假设:

H3a-1知识流动自我效能感对知识流动意向具有积极影响。

H3a-2知识流动自我效能感对知识流动行为具有积极影响。

(2)知识发送控制力是社群成员对把知识发送给其他社群成员所感知的难易程度。要实现实践社群知识流动,社群成员就必须以一定方式将知识表达出来并发送给其他社群成员。如果社群成员能感觉到自己具备知识发送的各种技能,同时能熟练运用各种技能和知识,则其会更加愿意与其他成员进行知识交流,表现出更多的知识流动行为。反之,社群成员的知识流动意愿会减弱,也不容易展示知识流动行为。因此,提出如下假设:

H3b-1知识发送控制力对知识流动意向具有积极影响。

H3b-2知识发送控制力对知识流动行为具有积极影响。

(3)知识吸收控制力是社群成员对吸收其他社群成员知识转化为自身知识所感知的难易程度。实践社群知识流动的实现同时需要知识发送与知识吸收。当社群成员知觉到自身具备学习知识和消化的能力,感知到自己能将新知识熟练应用于工作中时,社群成员会激发更强的知识流动意愿。同时,良好的知识吸收控制力使得社群成员更加容易地吸收和消化知识,帮助解决工作中的难题,进而使得社群成员会更加主动地表现出知识流动行为。因此,提出如下假设:

H3c-1知识吸收控制力对知识流动意向具有积极影响。

H3c-2知识吸收控制力对知识流动行为具有积极影响。

2.7 习惯与知识流动行为

Triandis模型中,习惯是预测知识流动行为的重要变量。现实生活中,个人行为有时很难仅用态度、感知行为控制、主观规范来解释。如经常使用盗版软件的个体,很难改变使用盗版软件而使用正版软件。如果个体的某个行为是由习惯来推动,则只需要付出很少的思考甚至不需要思考就能执行该项行为,习惯能减少行为发生所需要的注意力,习惯对行为有显著影响[18]。李枫林和周莎莎[19]利用Triandis模型研究发现,虚拟社区成员习惯对信息分享行为有显著正向影响。当社群成员养成与其他成员进行知识流动的习惯后,其自身会逐渐亲近知识流动,引发其对知识流动喜爱的情感,更易于展示知识流动行为。因此,提出如下假设:

H4知识流动习惯对知识流动行为具有积极影响。

2.8 知识流动意向与知识流动行为

社群成员知识流动意向是社群成员愿意与其他成员进行知识流动的主观可能性程度。TPB和Triandis模型均指出,实施某行为的意向与该行为实际发生间存在显著关系。知识流动意向影响知识流动行为也得到了一些研究的验证,如季皓和朱传华[20]利用Triandis模型,研究发现意向对文化产业实践社群知识共享有积极影响。从前人的研究成果看,行为意向是实际行为重要的预测变量。当社群成员有比较强烈的知识流动行为意向时,会更加积极主动地展现知识流动行为。因此,提出如下假设:

H5知识流动意向对知识流动行为具有积极影响。

2.9 易用条件与知识流动意向和知识流动行为

Triandis模型指出易用条件是执行特定行为的重要影响因素,是外界环境中能使某行为变得更加容易实施的客观因素[8]。由于实践社群容易受到外界的影响,如果没有合适的易用条件来支持知识流动,社群活动有可能会产生不利的结果[21]。实践社群的易用条件包括社群成员进行知识流动所需要的时间、环境、指导、激励等,比如社群拥有良好的沟通和交流机制,社群构建成员自由讨论和集体学习活动的平台等。在一定的知识流动意向情况下,实践社群拥有支持知识流动的易用条件时,社群成员间知识交流会更加方便和快捷,社群成员所付出的成本也会更少,社群成员会更加容易展示知识流动行为。因此,提出如下假设:

H6知识流动易用条件在知识流动意向与知识流动行为之间发挥正向调节作用。

综上所述,本文研究构建实践社群成员知识流动行为形成机理的理论模型,如图1所示。

3 研究设计

3.1 研究样本与调查过程

本文研究通过对实践社群成员的问卷调查来搜集数据,主要通过邮件发放、邮寄发放和现场发放三种方式,调查范围包括江苏、浙江、上海、北京、江西、广东和湖北等省市,问卷搜集时间从2014年10月至2015年3月,历时6个月。本文研究共发放问卷425份,回收问卷349份,剔除填写结果明显有误、填写不完整、填写不清晰无法辨识等无效问卷37份,共回收有效问卷312份,有效问卷回收率为73.4%。其中,男性占51.3%,女性占48.7%;年龄21~25岁占9.6%,26~30岁占35.3%,31~35岁占38.8%,36~40岁占9.3%,40岁以上占7.0%;学历大专及以下占11.1%,本科占68.6%,硕士占19.3%,博士占1.0%;工作3年及以下占13.4%,4~6年占26.0%,7~10年占39.1%,11~15年占13.8%,15年以上占7.7%。

3.2 变量测度

本文研究的变量包括态度、主观规范、感知行为控制、习惯、知识流动意向、知识流动行为和易用条件,采用问卷调查方法,通过李克特5分法进行测量,1至5分别表示“完全不同意”,“不太同意”,“不确定”,“比较同意”,“完全同意”。对变量的测量题项,尽量采用国内外学术期刊中已经被诸多学者研究使用的成熟量表,并不断修改形成。(1)态度。本文主要借鉴Trafimow等[22]的态度量表修改编制,包括工具性态度和情感性态度两个维度,其中工具性态度有3个题项,情感性态度有4个题项。(2)主观规范。本文借鉴Bock等[23]设计的主观规范量表修改编制,从规范信念和遵从动机两个维度来测量,均为3个题项。(3)感知行为控制。本文从自我效能感、知识发送控制力和知识吸收控制力三个维度来测度感知行为控制,自我效能感主要借鉴Kankanhalli等[24]的量表修改编制,共3个题项;知识发送控制力和知识吸收控制力主要借鉴Liao等[25]的量表编制,均为4个题项。(4)习惯。本文参考Limayem等[26]对习惯的量表修改而成,共4个题项。(5)知识流动意向。现有文献主要通过改编知识共享量表来研究知识流动意向,本文也遵循该方法。根据Bock等[23]的量表,结合实践社群知识流动,设计并完善得到知识流动意向量表,共5个题项。(6)知识流动行为。现有知识流动行为量表,主要依据知识共享行为量表修改而成。本文借鉴Jeon等[27]的知识共享行为量表,修改完善得到知识流动行为量表,共5个题项。(7)易用条件。本文主要参阅Jeon等[27]的量表修改编制,共6个题项。

4 研究结果及分析

4.1 描述性统计分析

本文研究运用SPSS软件对各变量进行描述性统计及相关分析,结果发现,工具性态度、情感性态度、规范信念、遵从动机、自我效能感、知识发送控制力、知识吸收控制力、易用条件、习惯与知识流动意向、知识流动行为之间显著正相关。初步支持了本研究提出的假设,为解释理论模型提供了必要的前提。

4.2 信度和效度分析

本文研究利用SPSS和AMOS软件做信度和效度检验。研究发现,绝大多数变量的Cronbach’s α值大于0.7,只有工具性态度、遵从动机和知识吸收控制力的Cronbach’s α值分别为0.667,0.668和0.686,但也接近于0.7,这说明变量具有较好的信度。同时,通过做验证性因子分析,研究发现所有变量平均提炼方差AVE均在0.5以上,表明变量具有较好的聚敛效度。而且,各变量间平均提炼方差AVE的平均值,均大于变量间相关系数的平方,这说明变量具有较好的区分效度。

4.3 研究假设分析与检验

(1)研究假设分析

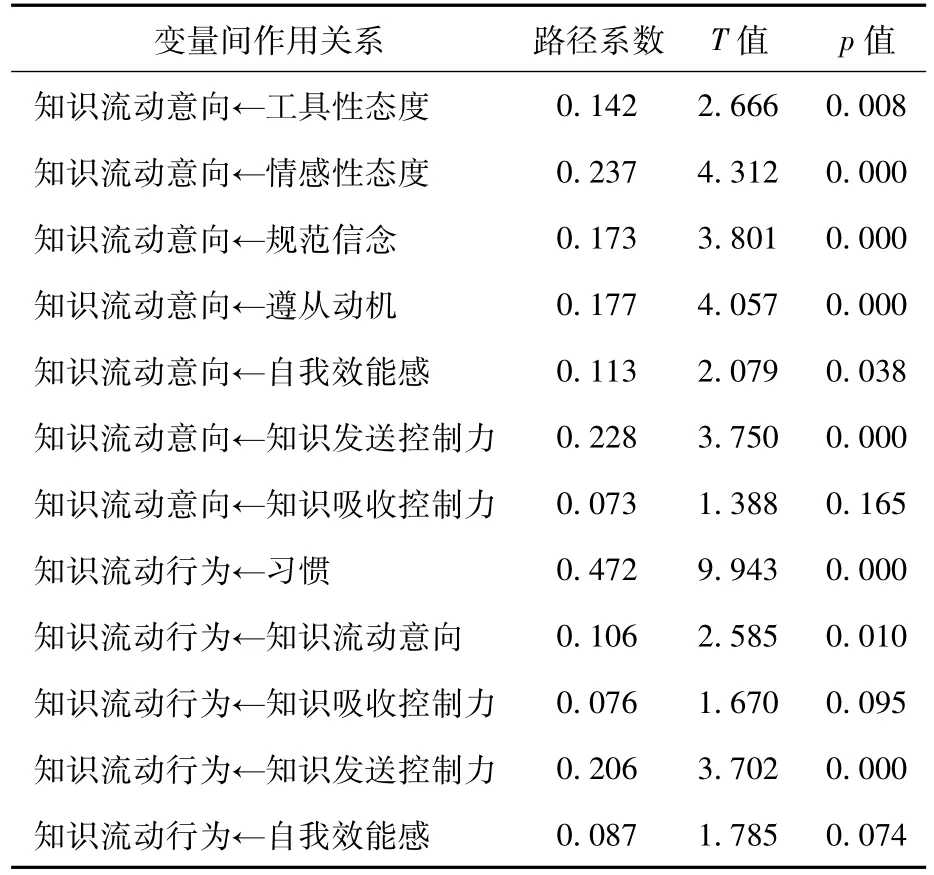

利用问卷调查搜集到的数据,运用结构方程模型,对理论模型和研究假设进行验证。从模型适合状况看,模型的主要拟合指标:χ2/df为2.604,小于3;RMSEA为0.072,小于0.08;SRMR为0.012,小于0.05;GFI、NFI、RFI、IFI和CFI均大于0.9,表明各指标总体符合适配标准,模型具有较好的拟合效果。模型中各路径系数如表1所示。

表1 模型的路径分析

从模型的路径分析看,情感性态度、规范信念、遵从动机与知识发送控制力对知识流动意向的路径系数分别为0.237、0.173、0.177与0.228,且均为p<0.001,习惯和知识发送控制力对知识流动行为的路径系数分别为0.472(p<0.001)和0.206 (p<0.001),T值均大于3.291,影响显著,假设H1b、H2a、H2b、H3b-1、H4、H3b-2成立。工具性态度对知识流动意向的路径系数为 0.142(p<0.01),知识流动意向对知识流动行为的路径系数为0.106(p<0.01),T值均大于2.576,影响显著,假设H1a和H5成立。自我效能感对知识流动意向的路径系数为0.113(p<0.05),T值大于1.96,影响显著,假设H3a-1成立。知识吸收控制力对知识流动行为的路径系数为0.076(p<0.1),自我效能感对知识流动行为的路径系数为0.087(p<0.1),T值均大于1.645,影响显著,假设H3c-2和H3a-2成立。而知识吸收控制力对知识流动意向的路径系数为0.073(p>0.1),T值小于1.645,未达到0.1显著性水平,影响不显著,假设H3c-1不成立,拒绝假设。

(2)易用条件的调节作用检验

本文研究采用层次回归分析方法检验易用条件在知识流动意向与知识流动行为之间的调节作用。为减少多重共线性的影响,本研究将自变量知识流动意向、调节变量易用条件进行中心化处理,再进行回归分析。借鉴邬爱其和李生校[28]研究成果,将性别、年龄、学历和工作年限四个变量作为控制变量。具体结果见表2。

表2 易用条件的调节作用检验

调节作用分析步骤。第一步,检验控制变量对知识流动行为的作用(模型1),社群成员性别、年龄、学历和工作年限对知识流动行为影响不显著,均为p>0.1。第二步,检验控制变量、自变量知识流动意向和调节变量易用条件对知识流动行为的影响(模型2),知识流动意向和易用条件的回归系数分别为0.372(p<0.001)和0.462(p<0.001),表明知识流动意向和易用条件对知识流动行为具有显著影响。第三步,检验控制变量、自变量知识流动意向、调节变量易用条件以及知识流动意向和易用条件的交互项对知识流动行为的影响(模型3),知识流动意向和易用条件交互项的回归系数为0.109(p<0.05),说明知识流动意向和易用条件的交互项对知识流动行为具有显著影响。因此,易用条件在知识流动意向与知识流动行为之间发挥正向调节作用,假设H6成立。

5 结论与讨论

5.1 研究结论与启示

本文基于计划行为理论与Triandis模型,构建实践社群成员知识流动行为形成机理的理论模型,对实践社群成员知识流动行为形成机理展开实证研究,研究结论与启示如下。

(1)知识流动意向对知识流动行为具有积极影响,知识流动工具性态度和情感性态度、规范信念和遵从动机对知识流动意向具有积极影响。社群成员的知识流动行为不会无故产生,在产生知识流动行为前,要先激发社群成员的知识流动意向,社群成员然后才可能产生知识流动行为。本文研究得出的态度和主观规范对知识流动意向具有显著影响,与郑万松等[9]和金辉等[14]得到的结论类似。这表明,实践社群开展知识交流活动要选择一个有意义的主题,让社群知识流动变得有趣,社群成员能从中分享到快乐和益处。同时,高度的社会导向会促使人们发自内心地接受外界期望的行为,当企业、社群、亲戚朋友提倡知识流动行为时,会积极影响社群成员对于知识流动行为的认知,激发社群成员更高的知识流动意向。

(2)知识流动自我效能感和知识发送控制力对知识流动意向和知识流动行为均具有积极影响,知识吸收控制力对知识流动行为具有积极影响,但知识吸收控制力对知识流动意向的影响不显著。这表明,当社群成员对知识价值高度自信,相信自身的知识能够帮助其他社群成员改善工作方式、提高工作效率以及解决工作中的难题时,其会更愿意选择知识流动行为。同时,拥有高知识发送控制力的成员,其自身娴熟和积极的知识发送技能,让其更加愿意在社群中选择知识流动行为,也更易展示知识流动行为。而拥有较高知识吸收控制力的成员,也会更容易吸收、理解和运用其他社群成员传播的知识,也会更加容易展现知识流动行为。知识吸收控制力未能对知识流动意向产生直接影响,其可能的原因是知识吸收的前提是有社群成员发送知识,只有当实践社群有成员发送知识后,知识吸收控制力才会发生作用,也即知识吸收控制力本身不能促进知识流动意向的产生。

(3)知识流动习惯对知识流动行为具有积极影响。这充分表明习惯对知识流动行为的重要性,也与俗语“习惯成自然”一致。当社群成员已经养成知识流动的习惯,知识流动已经成为其工作、生活中的一部分时,则社群成员只需要分配较少的专注力就能实现知识流动,成员也更愿意选择知识流动行为。万事开头难,如何让成员养成知识流动习惯,可能不太容易,此时可以借鉴“登门坎效应”。“登门坎效应”反映人们在工作、学习和生活中普遍具有避重就轻、避难趋易的心理倾向。对于实践社群知识流动,要直接让社群成员选择知识流动行为或许较难,实践社群可以先鼓励成员在社群活动中分享一些无关利益的事情,比如工作中的趣事、学习的经历等,让成员适应这种社群交流的氛围和情境,而后逐渐将社群关注的焦点转移到知识和技能分享中,鼓励成员交流知识,从而推进社群知识流动。

(4)易用条件在知识流动意向与知识流动行为之间发挥正向调节作用。这表明,当企业和社群在知识流动方面拥有良好的知识流动平台、资源、交流机制等易用条件时,社群成员知识流动意向越能促进社群成员的知识流动行为。由于社群成员都有本职工作,参与实践社群知识交流需要社群成员额外分配时间和精力,有时甚至还需要资金,比如由于社群研讨错过班车时间,需要自行坐公交或打车回家。企业和社群应为成员知识交流创造良好的条件,减轻成员的负担,消除成员后顾之忧,激励成员参与知识流动,如给成员一定的自由活动时间,提供一定的聚会场所和实验室,允许成员在企业网站上建立知识交流园地,给成员一定的资金补贴等。通过创造优良的知识流动易用条件,推进实践社群的知识流动。

5.2 研究不足与展望

本文基于计划行为理论和Triandis模型对实践社群成员知识流动行为形成机理做了实证分析,尽管取得了一些有价值的研究结论,但仍有不足之处。第一,本文虽然采用匿名问卷调查来搜集数据,被调查者出于各种考虑仍有可能掩盖或隐瞒部分事实,从而影响数据的客观性,测量结果有可能会对本文研究结论造成一定的影响,未来研究最好能结合实验、现场观察等研究方法。第二,本文探讨了实践社群成员知识流动行为的形成机理,由于外界环境是不断变化的,环境的改变是否对社群成员知识流动行为产生影响,还需要进一步研究。

参 考 文 献:

[1]Guptill J.Knowledge management in health care[J].Journal of Health Care Finance,2005,31(3):10-15.

[2]李柏洲,徐广玉,苏屹.中小企业合作创新行为形成机理研究——基于计划行为理论的解释架构[J].科学学研究,2014,32(5):777-786.

[3]Brown JS,Duguid P.Organizationallearningand communities-of-practice:toward a unified view of working,learning,and innovation[J].Organization Science,1991,2 (1):40-57.

[4]Hubert C,Newhouse B,Vestal W.Building and sustaining communities of practice[M].Houston:American Productivity Centre,2001.

[5]Fishbein M A,Ajzen I.Belief,attitude,intention,behavior:an introduction to theory and research[M].Boston:Addison-Wesley,1975.

[6]Ajzen I.The theory of planned behavior[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,1991,50 (2):179-211.

[7]刘健,张宁.基于计划行为理论的高速铁路乘坐意向研究[J].管理学报,2014,11(9):1403-1410.

[8]Triandis H C.Values,attitudes,and interpersonal behavior[J].Nebraska Symposium on Motivation,1980,27:195-259.

[9]郑万松,孙晓琳,王刊良.基于社会资本和计划行为理论的知识共享影响因素研究[J].西安交通大学学报(社会科学版),2014,34(1):43-48.

[10]Hagger M S,Chatzisarantis N L D.First-and higherorder models of attitudes,normative influence,and perceived behavioural control in the theory of planned behaviour[J].British Journal of Social Psychology,2005,44(4):513-535.

[11]French D P,Sutton S,Hennings S J,et al..The importance of affective beliefs and attitudes in the theory of planned behavior:predicting intention to increase physicalactivity[J]. JournalofApplied Social Psychology,2005,35(9):1824-1848.

[12]罗青兰,庞馨悦,王春艳,等.基于TPB视域的高校教师知识共享行为研究[J].情报科学,2013,31(7): 55-58.

[13]Igbaria M,Schiffman S J,Wieckowski T J.The respective roles of perceived usefulness and perceived fun in the acceptance of microcomputer technology[J].Behaviour&Information Technology,1994,13(6):349-361.

[14]金辉,杨忠.从“心动”到“行动”:基于多模型对比的知识共享行为研究[J].科学学与科学技术管理,2013,34(7):63-73.

[15]张鹏,党延忠,赵晓卓.基于组织行为理论的企业员工知识共享行为影响因素实证分析[J].科学学与科学技术管理,2011,32(11):166-172.

[16]Rodgers W M,Conner M,Murray T C.Distinguishing among perceived control,perceived difficulty,and selfefficacy as determinants of intentions and behaviours[J].British Journal of Social Psychology,2008,47 (4):607-630.

[17]屠兴勇,郭娟梅.批判性反思对员工创新行为的影响:知识分享的中介作用和自我效能感的调节效应[J].预测,2016,35(2):9-16.

[18]Limayem M,Hirt S G.Force of habit and information systems usage:theory and initial validation[J].Journal of the Association for Information Systems,2003,4 (1):65-97.

[19]李枫林,周莎莎.虚拟社区信息分享行为研究[J].图书情报工作,2011,55(20):48-51.

[20]季皓,朱传华.文化产业实践社区支持要素研究[J].科技管理研究,2014,(3):121-126.

[21]Garud R,Kumaraswamy A.Vicious and virtuous circles in the management of knowledge:the case of infosys technologies[J].MIS Quarterly,2005,29(1):9-33.

[22]Trafimow D,Sheeran P,Lombardo B,et al..Affective and cognitive control of persons and behaviours[J].British Journal of Social Psychology,2004,43(2): 207-224.

[23]Bock G W,Zmud R W,Kim Y G,et al..Behavioral intention formation in knowledge sharing:examining the roles of extrinsic motivators,social-psychological forces,and organizational climate[J].MIS Quarterly,2005,29(1):87-111.

[24]Kankanhalli A,Tan B C Y,Wei K K.Contributing knowledge toelectronic knowledge repositories: an empirical investigation[J].MIS Quarterly,2005,29 (1):113-143.

[25]Liao S H,Fei W C,Chen C C.Knowledge sharing,absorptive capacity,and innovation capability: an empirical study of Taiwan’s knowledge-intensive industries[J].Journal of Information Science,2007,33 (3):340-359.

[26]Limayem M,Hirt S G,Cheung C M K.How habit limits the predictive power of intention:the case of information systems continuance[J].MIS Quarterly,2007,31(4):705-737.

[27]Jeon S H,Kim Y G,Koh J.Individual,social,and organizational contexts for active knowledge sharing in communities of practice[J].Expert Systems with Applications,2011,38(10):12423-12431.

[28]邬爱其,李生校.外部创新搜寻战略与新创集群企业产品创新[J].科研管理,2012,33(7):1-7.

The Forming Mechanism Research on Members’Knowledge Flow Behavior in Communities of Practice——Based on Theory of Planned Behavior and Triandis Model

ZHU Xue-chun1,DU Jian-guo1,CHEN Wan-ming2,WANG Wen-hua2

(1.School of Management,Jiangsu University,Zhenjiang 212013,China;2.College of Economics and Management,Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,Nanjing 211106,China)

Based on theory of planned behavior(TPB)and Triandis model,the paper constructs model on the forming mechanism of members’knowledge flow behavior in communities of practice(CoPs).Through the survey sample data of 312 employees,the study tests the hypothesis with regression analysis method.The results show as follows:instrumental attitude,emotional attitude,normative belief and motivation to comply have positive impact on knowledge flow intention.Self-efficacy and knowledge transmission control both have positive impact on knowledge flow intention and knowledge flow behavior.Knowledge absorption control has positive impact on knowledge flow behavior,but it doesn’t have significantly positive influence on knowledge flow intention.Habit and knowledge flow intention have positive impact on knowledge flow behavior.Facilitating condition plays a moderating role between knowledge flow intention and knowledge flow behavior.

communities of practice;knowledge flow;theory of planned behavior;Triandis model

F<272.4 文献标识码:A 文章编号:1003-5192(2017)04-0022-07 class="emphasis_bold">272.4 文献标识码:A 文章编号:1003-5192(2017)04-0022-07 doi:10.11847/fj.36.4.22272.4 文献标识码:A 文章编号:1003-5192(2017)04-0022-07

10.11847/fj.36.4.22

1003-5192(2017)04-0022-07 doi:10.11847/fj.36.4.22

A 文章编号:1003-5192(2017)04-0022-07 doi:10.11847/fj.36.4.22

2016-07-06

江苏省教育科学“十三五”规划重点资助项目(C-a/2016/01/11)