基于扎根理论的医患冲突演化升级的影响因素辨识

王 昊, 熊国强, 陈菊红

(西安理工大学 经济与管理学院,陕西 西安 710054)

基于扎根理论的医患冲突演化升级的影响因素辨识

王 昊, 熊国强, 陈菊红

(西安理工大学 经济与管理学院,陕西 西安 710054)

以群体化、多主体和暴力性为特征的医患冲突已成为我国亟待解决的社会问题之一,然而目前仍缺乏有关医患冲突演化升级影响因素的系统性研究。本文以多案例研究和扎根理论为工具,搜集整理了60起医患冲突典型案例,在文本分析的基础上对案例信息进行编码,并确定了102个基础影响因素。经过反复的比较、聚类,最终得出环境情景刺激、群体特性、风险认知差异以及政府体制因素4个具有统领性的关键影响因素,由此构建医患冲突演化升级影响因素的概念模型,进一步探究多因素耦合作用下医患冲突演化升级的规律。最后,分别从事前预防、事中应急和事后公关的角度提出了相应的政策建议。

医患冲突;演化升级;影响因素;扎根理论

1 引言

近年来,我国医患矛盾持续发酵,暴力伤医事件层出不穷,医患冲突已成为社会舆论场上一个不可忽视的议题。针对愈演愈烈的医患暴力冲突,2015年底,全国人大常委会第16次会议正式将“医闹”入刑,此举或能短期内增加患方暴力行为的成本,但从冲突行为日趋极端化的态势看,“末端治理”对于重塑医患信任、缓和医患矛盾无异于杯水车薪。由于群众诉求表达、利益协调和权益保障机制的缺失,舆论裹挟下的中国式医患冲突大多以“多输”结局收场。在患者对医疗服务客观性与公平性感知失衡的今天,淤积的医患矛盾极易转化为患者的暴力行为,由医患冲突引发的群体性事件持续增加[1],已引起学界广泛关注。刘德海等[2]构建了医患群体性事件的RJW社会网络模型,其研究表明医患冲突治理中广泛存在的“越位管理”现象模糊了各方的角色定位和责任边界,不利于冲突的应急处置和医患关系的长远发展;汪新建等[3]虚拟了医患互动过程,从群体认同和群体感知角度出发,探讨了双方在处理群际关系过程中的心理特征。医患群体性事件隶属于西方社会冲突理论系谱中的集群行为,作为一个世界性难题,医患冲突具有其普遍性,但其表现形式与各国的政治、经济、文化环境紧密相关。IOM(institute of medicine)的报告显示美国门诊误诊率高达5%,误诊的致死率占整个医疗事故的10%,尽管如此,由此引发的医患冲突却十分鲜见,医患双方都会主动诉诸法律,在制度框架内化解矛盾。

那么,“中国式”非理性医患冲突背后的逻辑究竟是什么,患者的个体抗争究竟如何演变为群体性冲突,并以如此暴力的形式出现?这需要根据我国国情,对我国医患冲突群体化、暴力化倾向进行归因,阐释其演化升级的规律。文献回顾发现,西方发达国家相对和谐的医患关系得益于合理设定的宏观制度和充满人文关怀的微观细节[4],战后英、法等国陆续进行了一系列改革,弥合了医疗领域的体制性冲突。因此,国外学者对于医患冲突影响因素的研究主要从微观视角出发,强调就医环境[5]、主体社会属性[6]和患者就医体验对医患冲突的影响[7],聚焦于社会角色认知与归因差异导致的医患纠纷[8],如Schieber等[9]以社会距离理论为基础,论证了医患双方对于健康状况的理解会被局限于双方所在的群体内部,导致群际认知差异,并最终引发医患冲突;Dimovska等[10]对187名患者进行了调查,发现患者在评价医疗服务的过程中更加看重服务态度,而不是排队时间或沟通等其他因素。

对于医患冲突原因的探寻,国内学者则分别从社会学、医疗信息、法律制度、卫生体制等视角入手[11],其中涉及医患冲突影响因素的研究大致包括三个方面:

第一,以各自研究学科为视角,深入阐释医患冲突的原因,根据不同视域下的研究结论,提出相应的对策建议。李丽洁[12]研究了危机管理视角下医患冲突的特征,论证了医患主体的认知差异是产生医患矛盾的深层次诱因,并在此基础上构建了冲突控制模型;胡银环等[13]综合考虑了就医过程中的物理环境、信息环境和费用支付制度等因素对医患冲突的影响,从患者体验视角分析了医患冲突的诱发因素。第二,通过调查分析和实证检验的方式,设置医患冲突的影响变量,考察冲突下的社会分层和利益结构,审视促成患者群体暴力行为的主导因素。王秋芬[14]对丽水市某医院展开调研,发现“关系就医”作为医患博弈错位的外化表现,实质上是社会资源的弥散,并引发了良性医患关系的崩塌;姜鸿文等[15]对26名患者进行深度访谈,同时对106名不同科室的医生进行问卷调查,根据所获数据及信息,其认为医患之间的冲突大多源于情感关怀的缺失,如医生的漠视、敌视等。第三,运用博弈理论等数学工具进行建模,通过数理证明和仿真工具来分析医患冲突的演化机理和趋势。有研究表明信息不对称是医患间认知“鸿沟”产生的直接原因,也间接导致了医患间的利益冲突[16]。徐志杰等[17]从博弈视角分析了网络医疗资源的使用对医患关系的影响,强调网络医疗资源对于消除医患间信息不对称具有重要意义。

综合来看,虽然有关医患冲突影响因素的研究成果颇为丰硕,研究手段众多,但能够详细阐明医患冲突演化升级的系统性研究尚不多见,且单一视角对医患冲突的多维性解释不足,造成了解释的碎片化。在我国,医患冲突爆发、演化的土壤与国外的政治、经济和文化环境有着本质上的区别,这使西方发达国家成熟的理论并不能直接用于分析我国的医患冲突问题。

因此,本文以扎根理论为研究工具,结合典型案例,系统分析了医患冲突演化升级的影响因素,构建根植于我国基本国情的解释性框架,并尝试回答如下问题:(1)医患冲突过程中,刺激冲突事件爆发、演化和升级的诱发因素是什么?(2)在医患双方以行为为导向的社会互动过程中,患者为何偏向于以结果导向来衡量自身权益?是否存在相应的心理归因机制导致冲突加剧?(3)为何医患冲突的集群化行为在我国体现得尤为明显?(4)为何“中国式”的医患冲突往往偏离体制调解轨道?

2 扎根理论方法的编码分析

2.1 案例分析

扎根理论以社会学理论为基础,是一种运用系统化的程序,针对某一现象来发展并归纳式地引导出扎根的理论的一种定性研究方法,适用于分析社会互动过程。Villiers[18]在相关文献的基础上将扎根理论的研究范式进一步框架化、规范化,强调理论源于资料[19]。扎根理论的资料来源包括口头资料、文献资料、研究者本身经验、官方报道和小道消息等一切与事件相关的信息,这种广泛的资料来源使扎根理论所呈现的研究结论更加贴近现实。基于此,本文采用多案例扎根理论研究方法分析我国医患冲突演化升级问题。相比单一案例研究,多案例研究更适合建立一套关于现象的理论关系,能够通过数据的质化从每个独立案例中抽象出一致的模式,并准确地界定概念,分析概念间的层级关系[20]。因此,基于文本分析的多案例扎根理论研究方法不但能确定医患冲突演化升级的影响因素,而且有助于解析各影响因素之间的关系。

在案例研究分析的基础上进行冲突演化升级影响因素的识别有助于保证研究结果的鲁棒性,提升研究结果的稳定性与可靠性[21]。2000年后,我国医患关系日趋紧张,医患冲突不断。诸如“6·21福建南平医患冲突”、“323哈医大弑医案”、“10·25温岭袭医案”等事件引起了社会各界的广泛关注。为了更好地结合我国实际,本文以“医患冲突”、“医患纠纷”、“医疗纠纷”、“医患群体性事件”为关键词,使用百度搜索引擎,以NLPIR语义分析软件为工具,根据软件依存的文法进行词频统计、情感分析和关键词提取等工作,对60起案例进行了初步分析。

2.2 开放式译码过程

在开放式登录的研究过程中,以开放的心态对所获取的原始资料进行录入,搁置已有研究成果,将案例分析的结果类属化、概念化。按照扎根理论的基本原则,结合侯光辉和王元地在研究中采用的案例选择方法[22],本文研究基于以下标准从60起典型案例中选择原始登录资料:(1)冲突事件归属于医患冲突,在当时引起广泛关注,具有较大的社会影响力;(2)冲突演化过程完整、可识别;(3)冲突的基本单元清晰,各个利益群体均对冲突的走向产生了一定影响。依据以上原则,本部分对“2002年湖南衡阳辱医事件”、“2011年深圳儿童医院医患互信危机事件”、“2010年“缝肛门”事件”和“2010年哈医大杀医事件”等四起案例的信息进行编码,并将编码信息概念化。

经过开放式资料登录分析,从典型案例中抽离出就诊时间、就诊地点、患者负面情绪、医生主观能动性、医方形象、院方形象等99个概念,将这99个概念作为基础影响因素,由两位应急管理方面的专家及四名硕士研究生进行反复的整合、归纳,最终得出导火索事件、利益相关者行动、群体成员组成、个体情绪、群体情绪、媒体舆论、从众心理、成员关系、核心成员影响力、危机意识薄弱、政府形象判断、医方形象判断、患方形象判断、风险事件应对失当、导火索相关事件、发生时间、发生地点、政府行为、权威影响力、情绪唤起、既有经验、医疗风险、事件处置结果、心理风险、个体因素、信息沟通、个体特征和风险认知差异共28个影响因素。

2.3 关联式译码过程

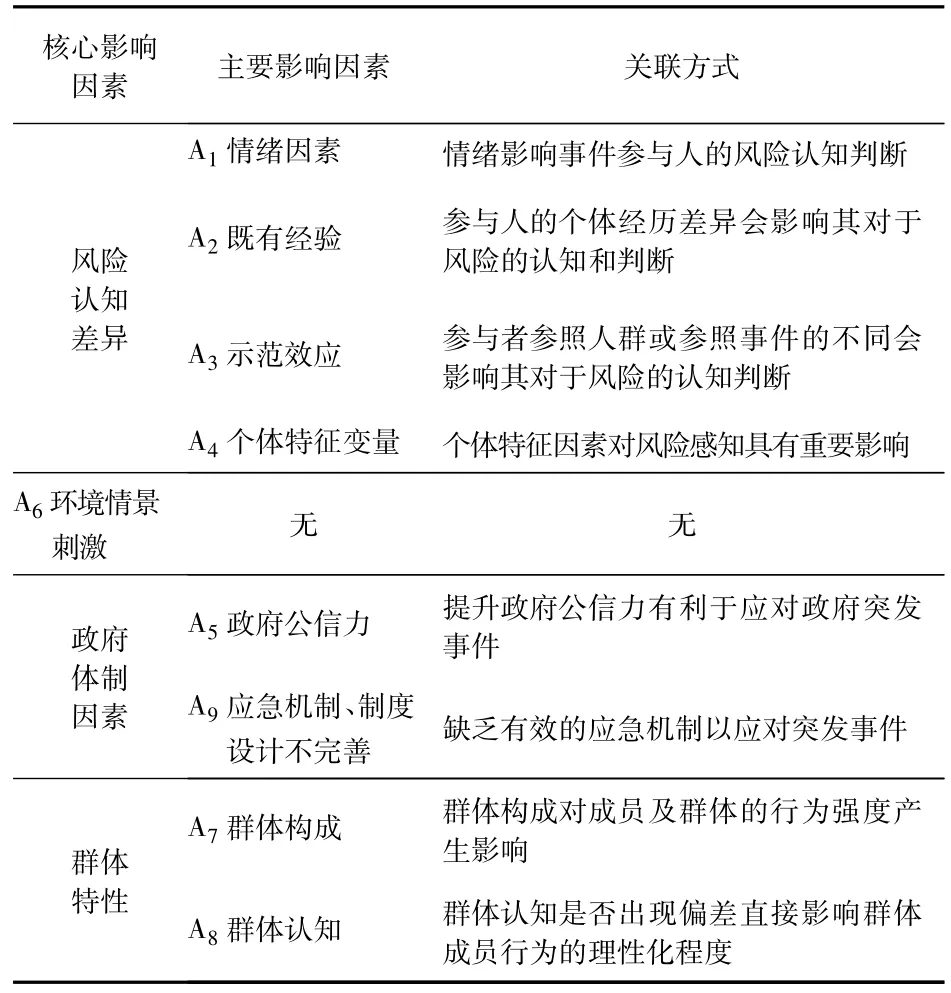

二级编码即关联式登录,用以区分一级编码各个概念之间的类属关系,进一步反应开放式译码所获概念之间的关联性。经过对相关概念的深度解读并结合案例发生的具体情境,对各个概念进行抽象并最终获得了情绪因素、既有经验、示范效应、个体特征变量、政府公信力、环境情景刺激、群体构成、群体认知、应急机制与制度设计不完善和风险认知差异共10个主要因素,如表1所示。

表1 医患冲突关联式译码编制

2.4 选择式译码过程与模型构建

选择式登录用以寻找一个能够概括并代表某些相关主要影响因素的核心类属,通过反复比较保证核心类属对于其下主要影响因素的统领性,从而实现其涵盖范围的最大化。通过对10个关联式登陆译码的反复分析,识别出能够统领其他影响因素的核心影响因素,并用收集的案例进行验证[23],最终确定了核心影响因素与各因素之间的关系,具体情况如表2所示。

表2 主要影响因素与核心影响因素之间的关系

图1 医患冲突演化升级影响因素的概念模型

通过在剩余的54个案例中随机抽取案例进行数据饱和性检验,发现并没有新的主范畴生成,故可以确定如下四个核心影响因素:风险认知差异、环境情景刺激、群体特性和政府体制因素。

根据质性研究的内在推广性,将选择式译码识别的核心影响因素在我国当前医患冲突的情景下进行扩展,通过概念模型(如图1)更直观地展示了核心因素与其他范畴的关系。

3 医患冲突模型分析与研究命题解释

3.1 医患冲突爆发、演化升级的诱发因素

根据Lewin的心理动力场理论,外部环境只有经过情境才会刺激社会心理,进而影响社会行为[24]。环境情景刺激不仅包括了事件的时空特性,即发生时间、地点的物理特性和文化特性,还包括了导火索事件情景及其他相关事件。其中导火索事件及政府的应急处置结果都有可能成为强烈的外部刺激,影响医患冲突中参与人的行为选择,进而成为医患冲突演化升级的主要诱发因素[25]。在医疗服务过程中,一系列社会环境形成时间序列上的情景刺激,唤起患者群体的心理共鸣,贯穿于医患冲突演化升级的各个阶段。结合搜集的案例,医患冲突爆发、演化和升级的诱发因素具有如下表征:(1)医疗风险事件的发生:医疗风险的客观性与不确定性导致了医疗服务结果的随机性,以青霉素注射为例,即使按照严格规定进行“皮试”,也仍有可能在注射后产生严重的不良反应。因此,医疗服务的评定应当以行为为导向,然而,患方对于医疗服务质量与效果的评定却往往以结果为导向。对典型案例的分析表明75%的医患冲突是由于病患死亡或患方不满疗效导致的。当医疗服务结果与患方的期望出现明显偏差时,即医疗风险事件发生,无论是医疗事故,还是系统性风险的原因,都会打破原本脆弱的医患关系,最终在各种情景刺激的耦合作用下,导致医患冲突爆发。(2)趋利性经营:政府投入不足致使公立医院的筹资模式转向趋利性的经营活动,“过度检查”、“红包医疗”等现象频频出现,造成医疗活动与患者利益出现偏差。在我国医疗费用自付比例较高的情况下,医疗费用支出的结果未必能达到患者的预期。因此,掩藏在医疗纠纷下的利益偏差才是推动医患冲突爆发的深层原因。(3)阶段性处置失当:院方、政府对于医患冲突的阶段性处置结果会对事件演化产生明显影响,处置迟缓、危机意识薄弱、不作为等现象阻塞了患方表达诉求的正常渠道,“话语权”的缺失使患方转向群体诉求,医患冲突向群体性冲突演化。

从上文的分析可知,医患冲突爆发、演化和升级的诱发因素是以医疗风险事件、利益偏差和阶段性处置结果为表征的复合环境情景刺激。这种复合性使得冲突具有时间上的延续性,如医方、政府当前的处置结果会被患者感知,通过“情景关联记忆”转换为既有经验,进而对冲突事件的演化升级和后续处置产生影响。

3.2 相对剥夺感:患者的个体归因到群体剥夺

患者对于医疗服务的评价完全来自于其感知到的医疗服务,上世纪90年代以来,发达国家将感知服务质量引入医疗服务领域,强调优化患者的体验[26]。由于信息不对称等原因,患者期望与医疗服务结果往往存在较大落差,由此产生的“相对剥夺感”成为医患冲突的重要驱动因素。

(1)信息不对称是患者倾向于采取结果导向评判医疗服务的根本原因。医疗服务自身的物理特征决定了其商品属性上的后验性,这就导致患者在购买医疗服务前对医疗风险的认知与客观风险存在一定差异,这种风险认知差异干扰了患者对医疗服务结果的预期。不同于一般商品,医疗服务的生产和消费过程是同时发生的。因此,医生在提供医疗服务时注重行为导向;而患方则因自身识别医疗信息能力的局限性,需要等待医方的服务行为产生可感知的结果后才能进行评判,故患者对于医疗服务的评判倾向于结果导向,而这种以结果为导向的认知评判方式并不适用于行为导向的医疗服务。事实上,完全规范的医疗服务亦不一定能够产生良好的疗效,如“318温岭杀医案”的患者在术后患上空鼻综合征(ENS),ENS作为医源性并发症不可能通过技术操作上的改进而避免。由于患者对于医疗服务风险的认知过低,导致患者产生了较高的预期,这种预期与实际的落差使患者产生“相对剥夺感”。

(2)“相对剥夺感”作为患方对医方采取暴力行为的外部责任归因,是医患冲突的重要驱动因素。“相对剥夺感”理论被广泛用于研究个体行为及身心失调引起的群体暴力行为,即个体会将自身的状态与某种标准或参照相对比,若发现自己处于劣势,则个体会产生受剥夺感,这种相对的受剥夺感会影响人们的行为选择[27]。患者所感受的个人相对剥夺感实质上是“羊群效应”中伙伴的“示范效应”,主要指个体通过观察周围人群的行为而提取信息,从而决定自身行为。在患者接受医疗服务过程中会选择与自身状态相近的群体成员作为参照来考量医疗服务的质量。由于医疗风险的复杂性,作为蓝本的群体成员可能并不具有相应的参照价值,反而会使患者的风险认知偏离实际。因此,患者的群内横向比较行为会将自身的相对剥夺感归因于外部因素(如医方的治疗行为),增加了医患冲突爆发的可能性。

3.3 差序格局:“中国式”患者的集群化行为

医患冲突作为世界性难题,在我国展现得尤为明显,国内大多数研究秉持理性人假设,借鉴西方集群行为等研究方法进行分析,然而在我国特有的社会网络结构、传统文化和人际关系背景下,患者的群体特征具有浓厚的“中国特色”。差序理论揭示了我国社会关系结构和个体行为取向,也描述了社会互动过程中展现出的“圈层划分”和关系冲突。“中国式”医患冲突中患者群体具有明显的差序格局特征和集群倾向,核心群体包括患者直系亲属等;关联群体通过地缘关系、家族关系来维持;外围群体成员属于弱连接关系,其成员范围广泛,甚至包括了通过媒体获取信息的非利益相关者。不同于西方的团体格局,差序格局将内推的自我主义与外推的社会圈子相连接,形成了人们所说的“熟人社会”,也造成了攀关系、走后门等双重标准的出现。因此,患者的群体行为只是这种熟人社会在时空上的投影,也具有明显的差序特征,并不完全符合“理性人”假说。差序格局一定程度上扩大了患者群体的范围,地缘性与亲缘性的叠加效应也使得患者群体展现出更强的统一性。在差异化人际关系的条件下,脆弱的医患互信、无力的道德约束和不合宜的制度设计都难以控制“差序格局”导致的边界冲突和群体分化[28],然而,国内大多数研究对患者群体的“差序格局”特征缺乏足够的敏感性。

差序格局与理性人假设的背离削弱了传统应急管理措施的有效性,以患者个人为中心形成的圈层结构注重圈内利益,“差序”特征的群体共识程度较高,成员间联系紧密。因此,我国患者群体在行为上更具一致性,医患冲突群体化趋势也更加明显。

3.4 隐性制度与显性制度的矛盾:基层政府的随机性治理行为

基层政府在医患冲突的规制中展现出较强的随机性,既有隐性制度下的“利益兜底”行为,某些事件中也展现出了“过度作为”的色彩。维稳、发展作为一种政治现象和政治目标,其被压力性的体制管理模式将任务转移至基层政府,一旦出现群体性事件,就有被追责的可能,同时政绩的评定也会受到影响[29]。因此,在冲突中,基层政府往往只考虑处置措施的有效性,选择性忽略处置措施的合理性。过分追求治标之法和依赖于末端管理,无视防范、疏导等长期合理性措施是使医患冲突应急管理陷入死循环的重要原因。某种程度上,基层政府的短视博弈加剧了利益结构的失衡,“花钱买太平”会导致医方的不满加剧。数据表明东莞医院每年用来平息医患冲突,赔偿患者的金额超过千万,高额赔偿不但导致了医疗人才的流失,也削弱了政府公信力,最终患者、医生和政府的利益都会受到损害。与之相反,出动警力对患者群体进行直接镇压并不能根除冲突根源,长期的压制可能会使医患矛盾通过更为极端的方式释放出来,导致“伤医”、“杀医”等极端事件出现。

在医患冲突中,隐性制度表现为对显性制度的背离,相应的政府行为表现为“利益兜底”和“强行镇压”,虽然隐性制度仅仅是治标之法,但却很好地满足了基层政府处置措施有效性的标准[30]。在公民意识觉醒的今天,基层政府面对愈演愈烈的医患冲突,经常会采取“利益兜底”的方式期望尽快化解纠纷,无形中助长了患者“小闹小赔,大闹大赔,不闹不赔”的思维方式。基层政府强制医方进行赔偿的案例并不鲜见,这也使患者形成了由闹到赔的集体概念,一旦出现某些不尽如人意的医疗结果,这种集体概念便会实现周延,为基层政府和患方所认可。与之相反,医方则更倾向于依赖显性制度(医疗事故鉴定、司法诉讼)来解决医患纠纷、冲突,医患双方在诉求表现途径上的差异化增加了基层政府处理医患冲突的难度。基层政府很难在显性制度与隐性制度之间取得平衡,这也致使其对冲突的处置结果不能为医患双方共同接受。为了尽快平息事件,基层政府通常以牺牲公信力为代价,选择隐性制度下的“利益兜底”或“强行镇压”等速效措施,而忽略显性制度下的医疗鉴定和司法程序。

隐性制度下的处置措施虽然能够有效处理医患冲突,具有良好的短期效果,但代价是降低了政府的公信力,使得原本就模糊和效率低下的申诉途径进一步被弱化,应当在显性制度下解决的问题被隐性制度所取代,引发利益受损方的不满,进而选择更为激进的方式维护自身利益,医患冲突也会随之扩大。

4 结论与建议

根据医患冲突演化升级影响因素的概念模型及相关分析,可得出如下结论:(1)具有文化、物理特性的环境情景刺激是医患冲突演化升级的主要诱发因素;(2)由于信息不对称,患者倾向于以结果导向来评估行为导向的医疗服务,由此产生的“相对剥夺感”是患方对医方采取暴力行为的外部责任归因,是医患冲突的重要驱动因素;(3)差序格局下,地缘性与亲缘性的叠加效应是“中国式”患者群体的重要特征,也是医患冲突群体化趋势愈发明显的重要缘由;(4)政绩驱动下基层政府对隐性制度的倾向性是医患冲突解决方式偏离体制轨道的主要原因。基于以上分析,医患冲突的缓和应当以预防为主,建立集事前预防、事中应急和事后公关“三位一体”的应急管理机制。

从事前预防的角度看,在冲突爆发前风险认知差异就已经产生,因此医患互动应以缩减患者与医生的风险认知差异为目标。微观上,应引入第三方调解员,将医疗术语通俗化,降低信息不对称程度。同时注重患者体验,以患者为中心,通过改善就医环境、转变服务态度、增加沟通频次和疏导患者情绪等措施转变医务人员形象,优化患者就医体验。宏观上,卫生部门进行覆盖全民的医疗知识普及活动,对患者既有经验结构进行优化,减轻群体内示范效应对患者的影响,使患者对治疗方案、风险和诊疗费用等产生相对准确的认知,降低患者的相对剥夺感。同时辅之以高效、可信的医疗事故鉴定机制及申诉渠道,重塑医患互信,使医患关系回归理性。

从事中应急的角度看,基层政府对于医患冲突的处理应当摒弃隐性制度,既拒绝息事宁人兜底行为,也要慎用警力,将医患冲突的规制过程置于显性制度的框架下。另外,相关部门应当进一步完善医保制度,建立面向医务人员的风险分散制度,简化患者申诉机制,提升处理效率,兼顾双方,使政府真正成为医患矛盾的调和剂。公安机关与院方安保部门联动,面对医患冲突,第一时间隔离医患双方,避免冲突升级。基层政府负责组织医患双方进行谈判、沟通,强调必须在制度框架内解决矛盾,并联系司法机关和鉴定机构,为患者提供必要的司法援助。

从事后公关的角度看,规范媒体报道框架,明确新闻媒体报道医患冲突事件的权利和义务。各方(政府、医院)第一时间向社会通报事实真相及处置结果,及时跟进事态进展,给予患者充分的话语权,明确责任划分,使外围群体成员产生正确的认知,弱化差序格局的影响。

本文运用了扎根理论方法,结合多案例分析,构建了一个从微观心理机制到宏观制度影响的系统性分析框架,揭示了医患冲突演化升级的影响因素,并在此基础上构建概念模型,进一步探究多系统相互作用下环境情景刺激、群体特性、风险认知差异和政府体制因素对医患冲突演化升级的影响及作用方式。作为一个概览性的研究,结论的覆盖度较为广泛,但精度不足,后续研究可在此基础上对各影响因素进行量化处理,探究各因素间的相互作用规律,进而对医患冲突演化轨迹进行更详细的研究。

[1]方朕,刘霞,邵新华,等.医患冲突引起群体性事件演变机理研究[J].中国医院管理,2012,32(8):34-35.

[2]刘德海,陈东,黄静.管理越位现象:医患群体性事件社会网络的稳定性与效率[J].中国管理科学,2016,24(1):169-176.

[3]汪新建,柴民权,赵文珺.群体受害者身份感知对医务工作者集体内疚感的作用[J].西北师范大学学报(社会科学版),2016,53(1):125-132.

[4]威廉·科克汉姆.医学社会学[M].杨辉,张拓红译.北京:华夏出版社,2000.150-154.

[5]John C.Adverse effects of overcrowding on patient experience and care[J].Emergency Nurse,2010,18(8): 34-39.

[6]Steihaug S,Gulbrandsen P,Werner A.Recognition can leave room for disagreement in the doctor-patient consultation[J].Patient Education and Counseling,2012,86 (3):316-321.

[7]Fenton J J,Jerant A F,Bertakis K D,et al..The cost of satisfaction:a national study of patient satisfaction,health care utilization,expenditures,and mortality[J].Archives Internal Medicine,2012,172(5):405-411.

[8]Robinson G.Effective doctor patient communication: building bridges and bridging barriers[J].Canadian Journal of Neurological Sciences,2002,29(S2):30-32.

[9]Schieber A C,Kellyirving M,Delpierre C,et al..Is perceived social distance between the patient and the general practitioner related to their disagreement on patient’s health status[J].Patient Education and Counseling,2013,91(1):97-104.

[10]Dimovska E O,Sharma S,Trebbl T M.Evaluation of patients’attitudes to their care during oral and maxillofacial surgical outpatient consultations:the importance of waiting times and quality of interaction between patient and doctor[J].British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery,2016,54(5):536-541.

[11]尤蔚,夏妍.运用社会角色理论浅析医患冲突及其对策[J].中国医院,2009,13(6):32-34.

[12]李丽洁.基于危机管理的三位一体医患冲突控制体系研究[J].医学与哲学,2013,34(8):70-73.

[13]胡银环,张子夏,王冠平.基于患者体验的医患冲突诱因与对策探讨[J].中国医院,2016,20(2):74-75.

[14]王秋芬.医患博弈视角下的“关系就医”现象调研——以丽水市某医院为例[J].中国医学伦理学,2013,26(3):305-307.

[15]姜鸿文,王凌云,孙少晶.医患期望及沟通能力研究:基于深度访谈与问卷调查[J].新闻大学,2013,(3): 90-95.

[16]Jaegher K D.The value of private patient information in the physician-patientrelationship: a game-theoretic account[J].Computational and Mathematical Methods in Medicine,2012,(3):1-16.

[17]徐志杰,许炳章,朱德帅,等.从博弈论视角观察网络医疗健康资源的使用对医患关系的影响[J].中国卫生产业,2015,(29):1-4.

[18]Villiers M R D.Three approaches as pillars for interpretive information systems research: development research,action research and grounded theory[J].South African Institute for Computer Scientists and Information Technologists,2005,150(5):142-151.

[19]Abdel-Fattah M A.Grounded theory and action research as pillars for interpretive information systems research:a comparative study[J].Egyptian Informatics Journal,2015,(7):1-18.

[20]Eisenhardt K M.Building theories from case study research[J].Academy of Management Review,1989,14(4):532-550.

[21]Rowlands B H.Grounded in practice:using interpretive research to build theory[J].Electronic Journal of Business Research Methods,2005,3(1):81-92.

[22]侯光辉,王元地.邻避危机何以愈演愈烈—一个整合性归因模型[J].公共管理学报,2014,11(3):80-92.

[23]宋晶,孙永磊.合作创新网络能力的形成机理研究——影响因素探索和实证分析[J].管理评论,2016,28(3):67-75.

[24]勒温.拓扑心理学原理[M].竺培梁译.北京:北京大学出版社,2011.12-17.

[25]向良云.重大群体性事件演化升级的影响因素分析——基于扎根理论方法的研究[J].情报杂志,2012,31(4):64-69.

[26]Marc N E,Alan M Z,Elizabeth G,et al..Effects of survey mode,patient mix,and nonresponse on CAHPS hospital survey scores[J].Health Services Research,2009,44:501-518.

[27]周连根.基于集体行动理论视角的“群体性事件”因应机制探略[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2013,40(3):48-50.

[28]孙旭友,芦信珠.从“边界冲突”到“关系自觉”——论费孝通如何用“场”修正“差序格局”[J].中国农业大学学报(社会科学版),2016,33(1):93-99.

[29]杨华.“政府兜底”:当前农村社会冲突管理中的现象与逻辑[J].公共管理学报,2014,11(2):115-128.

[30]田润宇.我国地方政府行为模式的基本特征与制度解析[J].广东行政学院学报,2010,22(2):11-15.

Identification of Influencing Factors on the Evolution and Intensification of Doctor-patient Conflicts Based on the Grounded Theory

WANG Hao,XIONG Guo-qiang,CHEN Ju-hong

(School of Economics and Management,Xi’an University of Technology,Xi’an 710054,China)

Doctor-patient conflicts with the characteristics of grouping,multi-agent and violence,have became one of the social problems to be solved urgently in China.However,the systematic studies about the very influencing factors which intensify the doctor-patient conflicts are still absent.By means of the grounded theory and multiple-case study,we collect 60 typical cases.On the basis of text analysis,the cases’information is encoded,and 102 fundamental factors are determined afterwards.Finally,after repeated comparisons and clustering,four ruling factors are identified as follows:the environmental scenarios stimulations,group characteristics,risk perception differences and government institutional factors.On its basis,a conceptual model to explore the regularities in the conflict is established.At last,some suggestions are proposed from the perspectives of preventions,emergency responses and public relations.

doctor-patient conflicts;the evolution and intensification;influencing factors;grounded theory

C936

A

1003-5192(2017)04-0015-07

10.11847/fj.36.4.15

2016-06-22

国家自然科学基金资助项目(71173171);陕西省教育厅哲学社会科学重点研究基地资助项目(14JZ030)