抗战时期外国儿童文学的译介和中国本土儿童文学的发展

许诺晨

(安徽省文学艺术院,安徽 合肥 230022)

抗战时期外国儿童文学的译介和中国本土儿童文学的发展

许诺晨

(安徽省文学艺术院,安徽 合肥 230022)

抗战14年,引入我国的外国儿童文学数量获得了空前增长,而苏联社会主义儿童文学也逐渐取代西方儿童文学成为引入的主流。战争使得全体国民的命运和国家命运紧密相连,在国内现实和外国输入的影响下,中国本土儿童文学进入了新的发展阶段,本文试图从外国儿童文学的译介对本土儿童文学的影响和本土儿童文学的发展两方面,以说明我国儿童文学在抗战中的发展。

抗日战争;民族危机;儿童文学;左联;苏联社会主义文学

一、抗战前中国儿童文学

告别“漫长的十九世纪”,人类进入“短暂的二十世纪”。蓬勃发展的科技催使社会飞速发展,各式各样的新发明层出不穷,垄断组织和大工业生产的出现深刻地改变了社会结构,帝国主义二次大战和前所未有的经济危机席卷了资本主义世界,而殖民地的反抗运动和国际共产主义运动也震撼着从贵族政治走向平民政治的欧洲人,长期主导欧洲历史的巨大帝国纷纷解体,人民生活在陌生的,充满希望但又非常残酷的世界。西方世界进入精神幻灭,社会动荡的时期;就国内而言,二十世纪也是风云变幻,帝制瓦解共和初现继之以军阀混战国民革命。在三十年代,轰轰烈烈的大革命走向低潮,白色恐怖压抑了高涨的革命热情,知识界陷入理想破灭的愁苦之中。同时这一时期中国进入所谓的“黄金十年”,国民政府主导下的中国经济获得了比较快速的发展,资产阶级和工人阶级的力量都在扩大,社会阶级矛盾也日益激化。而强敌日本的侵略野心也日甚一日,中日矛盾越发升级,民族危机有燃眉之急[1]。

在内外交困之中,继承自五四的新文学开始转向现实主义,社会思潮的聚焦从欧美转向苏联,儿童文学也因应着国内思潮,转向现实领域,大量苏联儿童文学作品被引入到中国,无产阶级革命话语进一步渗透进入儿童文学领域。在国内外矛盾尖锐,革命风起云涌的三十年代,五四时期知识分子所引入并珍视的以孩子为本位的儿童文学,越发显得苍白无力,不得不在狂飙突进中让位于一切配合革命斗争的激进口号。1930年代出现的左联作家群体更是创作了大量反应社会矛盾,鼓动阶级革命的儿童文学作品,左翼作家就儿童文学的作用达成普遍共识,认为揭示真正的人生和社会生活——社会阶级地位的不同是造成社会贫富悬殊,大众普遍痛苦的根源,而给儿童灌输阶级意识,鼓动阶级革命以唤起改造社会的新生力量是儿童文学的首要任务。政治色彩强烈的成人政治话语侵夺了本该纯真的儿童观,在五四时期,安徒生童话受到启蒙者的普遍赞誉,他们认为童话中的童心和天性给文学提供了一个新方向。但1930年代安徒生童话被批评为蒙蔽儿童双眼,使其精神麻痹忘却苦难的精神鸦片,因而受到中国儿童文学家的普遍抨击。风雨如晦的二十世纪三十年代,现实主义当仁不让地成为中国儿童文学的创作主流。

1931年日寇入侵东北,三省土地沦丧于不抵抗之中。1937年日本侵略者又制造“七七事变”,全面抗战爆发,人无老幼,地无南北,共赴国难。在这种历史语境之中,中国文坛也由之前的多种声音转向了抗日救亡的统一呐喊。儿童文学也随着发生了巨大变化[2]。

二、抗战时期外国儿童文学的传入

抗战十四年间,大量外国儿童文学被译介到中国,国难之际我国的作家和翻译家抱着极大的热情,付出了极大努力引入和宣传外国儿童文学,其数量规模,国别范围,体裁主题都达到了新的高度。译介高峰伴随着本土作家的创作高潮构成彼时儿童文学领域的重要景观,中国儿童文学的发展也受到了此时引入的外国儿童文学的深远影响。本文依据文献整理,对此期间中国的儿童文学译介作品做出以下分类[3]。

表1 儿童文学体裁类别统计表

从体裁上看,童话体裁的作品数量超过了全部译介儿童文学总数的一半,是抗战时期译介最多的文体。儿童小说及儿童故事占到38.8%,是译介的另一大主体 ,超过了译介总数的三分之一。在中国近现代儿童文学发展中,以上两者占据了重要的位置。

中国古代本没有专为儿童所作的童话,晚清海通以来童话渐渐为国人所知,迨至五四,西风东渐日久,熏染之下中国本土也开始出现中国作家的本土童话,在三十年代,译介到中国的外国童话更有井喷之势头,在以安徒生童话为代表的外国童话影响下,“艺术童话”这个新的文学样式出现在我国儿童文学创作中,并蔚然成风。而外来童话和本土的,传统的“民间童话”又在译作家的辛勤努力下获得了结合,使童话这个舶来的儿童文学样式在中国广受欢迎,并与民族传统相互融合焕发了勃勃生机。最典型的杰作莫过于叶圣陶在三十年代发表的《皇帝的新衣》。叶圣陶被视为中国第一个原创童话作家,使中国本土童话从民间童话向作家原创童转型。

这一时期本土童话的诸多特点,如现实主义的内容、儿童化的中心人物、西方化的语句等等都与外来的影响有关。儿童小说是小说的一种,五四时涌现出的大量白话文小说中就包涵很多儿童小说,而国民对小说的普遍接受,儿童对小说阅读习惯的养成也使得其地位得到了作家群体和阅读界的广泛认可。在惨烈的战争,严酷的现实催逼之下,社会需要更多的心理安慰,对儿童文学的体裁也有了更丰富的需求。不同体裁的作品,如寓言、童话、儿童小说、儿童诗和儿童剧被大量译介到中国,发展迅速、完备,为儿童文学的民族化积累了必要的外部资料和思想来源。

外国寓言在这一时期译介数量较少,但也有不容忽视者。《伊索寓言》作为西方古典儿童寓言,受到了彼时中国翻译家的高度重视,《伊索寓言》在抗战时期被沈志坚、孙立源等多位编译者译介到中国,在1932~1940年出现多家出版社、多位编译者多次出版发行的盛况。

中国作家借鉴了外国寓言的写作经验,对传统寓言进行了改造和再创作,一方面,以人物为主的寓言大大减少,动物寓言成为绝对的主流;另一方面,模仿外国寓言,将故事本身和寓意分开表达。寓言篇幅短小,含义深刻,如果寓意隐含在文中,不直接说明,那么儿童们理解起来会有困难,所以中国作家会在故事之外直接总结寓意,将寓言的含义标明以晓喻读者。中国译介家的辛勤努力,寓意着一种新兴的儿童文学题材抗战时期在挖掘中国传统寓言精髓的基础上,通过对外国寓言写作技巧的借鉴,寓言作为儿童文学的一种独特文体,伴随着战火的洗礼已经为中国读者所熟知。

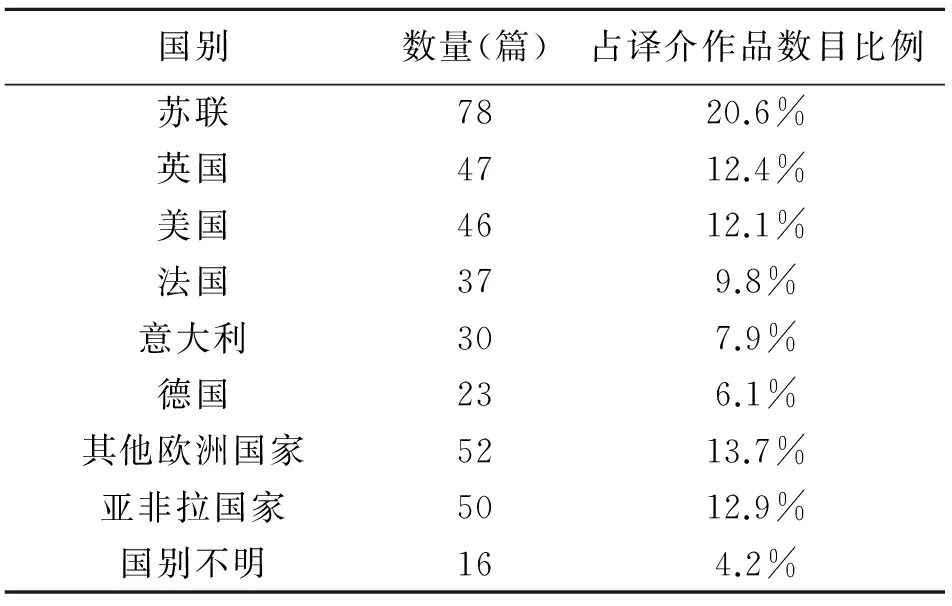

表2 抗战时期译介外国儿童文学国别分布表

根据有关学者的统计结果,以1931年9月至1945年8月为期限,被译介到中国的外国儿童文学作品的总数达369篇。这一时期外国儿童文学的译介的国别、体裁和数量,相比20年代,都大大增加了。从国别上看,译介的作品来源多元,亚非拉、欧美、苏联作品都有涉及。我国翻译者保持着兼收并蓄的胸怀和众览群山的视野,但此时偏重于苏联文学的趋势已经显露,引入的苏联儿童文学达到78部,跃居首位。

另外,在翻译语言的选择上,抗战时期的儿童文学译介继承了五四时期儿童文学注重儿童本位和白话文的翻译风格,用文言文翻译的作品基本消失,经过近二十年的涤荡,在儿童文学的译介领域,五四之风终于取代了晚清时期成人化的文言文风格。迥异于中国传统士大夫读物的主要依靠语义判断行文停顿,儿童文学引入了完整的西式标点符号,这也使得阅读难度大大降低,更易被中国儿童阅读理解。在遣词造句上,译本抛弃了传统的成人读物行文方式,广泛采用具有儿童思维式的语言,在译本中广泛使用拟声词和拟态词[4]。

在苏联儿童文学方兴未艾之际,《爱的教育》这一本来自意大利作家属亚米契斯的教育小说也正在风靡全国。自1923年被介绍到我国来,就一直受到欢迎而经久不衰。夏丏尊的译本在抗战中被多次重新印刷,迥异于苏联高度政治化的儿童文学以其人道主义的思想内核,为抗战儿童文学输入了新题材和新思想。

外国儿童文学的译介极大地丰富了我国儿童文学作家的眼界和创作空间,在创作主题和技法上有助于中国儿童文学作家的成熟,此时引入的外国儿童文学作品,除一部分存在着赞美儿童天性,讴歌童趣之外,总体来说和时局紧密结合,有着明显的成人意志。

三、抗战中的中国儿童文学发展

抗战之中,国土大片沦丧,一度繁盛的中国儿童文学受到沉重打击,原先集中于沿海大城市的作家流散各地,奔波亡命,随着抗战进入相持阶段,板荡之后,全国大致形成了三个规模较大的儿童文学作家群体集中地,以重庆为中心的大后方、“孤岛”上海和延安根据地这三大抗战儿童文学新基地。这一时期,坚持抗日,民族救亡的共同呼唤使得全国儿童文学达到了空前地一致。

抗战进入相持阶段后,日伪势力在沦陷区加强了文化教育领域的控制,大力推行奴化教育,控制学校公立教育系统,妄图通过文化灭绝政策,消除中华民族的语言文字和民族意识。在此刺激下,中国知识界也日益认识到文化领域斗争的重要性。人无老幼,士无南北,突破地域和阶级的畛域,全体作家的心声一起汇聚成全民族抗日的呼号。儿童文学中的主人公无不是与敌寇斗智斗勇的小英雄、小战士,相比于此前笼罩在儿童文学中浓厚沉重的悲观氛围,此时的儿童文学作品呈现出昂扬向上的时代氛围与慷慨激昂的英雄主义色彩。

1933年,陈伯吹的两部童话体中篇小说《华家的儿子》和《火线上的孩子们》,堪称抗日儿童文学的先声。小说塑造了“华儿”这一象征中华民族精神的儿童形象,表达了坚持抗日、驱逐日寇的斗争意志。茅盾在1936年发表了一系列以上海“一二八抗战”为背景的儿童小说,如《大鼻子的故事》《少年印刷工》等,反映高涨的爱国热情在都市儿童中的涌动。

战争中大批文人前往西南地区和香港,形成了以战时首都重庆文坛为核心的大后方儿童文学。大后方的作家直接接触国民党腐朽统治,其作品不仅表达了高涨的民族斗志,也表现出高度的社会批判性。战时大后方创办了以《少年先锋》《少年战线》为代表的大量儿童文学刊物,1945年4月,抗战胜利前夕,著名儿童刊物《小朋友》也从上海转移至重庆复刊。

儿童诗的创作也蔚然成风,在重庆的《新华日报》发表了大量鼓舞士气的儿童诗作品,同时著名教育学家陶行知也创作了大量诗歌。

以抗战为题材的儿童话剧此时也风行开来,大量儿童话剧被创作出来,大量儿童剧团组建并在全国演出。全国各地都涌现出各式各样的儿童剧团,以自身的表演鼓舞着大后方人民的士气。抗战儿童剧远非单纯的戏剧表演,而是一种全民抗战的表达,儿童以其幼年之身奔赴祖国各地,进行表演,鼓舞士气,这本身就足以激起巨大的社会震荡,成为全民共赴国难的象征,这是一场针对全民的盛大的爱国主义教育。

沦陷区儿童文学作家以上海外国租界为寄身之所,在敌人环伺的艰难环境中坚持创作,以各种公开的或秘密的方式,坚持抗日爱国宣传和儿童文学活动。沦陷区儿童文学多采用象征隐喻的童话方式表达坚持抗战,鼓舞士气的创作意图,以避开日伪耳目的探听。

根据地儿童文学处于中国共产党领导的抗日根据地中,与压抑的国统区和沦陷区不同,根据地的儿童文学处于民主乐观的氛围之中,受到苏联社会主义儿童文学的影响较大。大批作家结合根据地陕北民歌传统,创作出别具一格的儿童诗。与主要集中在都市的国统区和沦陷区的儿童文学不同,中共领导下的根据地远离大城市,拥有广大的农村区域,根据地的儿童小说创作大多取材于乡村儿童的生活,亲切真实又充满感染力。如华山的《鸡毛信》中的主人公是12岁的山区牧羊儿海娃,管桦的《雨来没有死》则刻画了一位生活在水乡的孩子——雨来。

抗日战争使得中国儿童文学经历了一场从所未有的洗礼,民族救亡成为举国一致的话题,作品中不断涌现出的抗日小英雄,具有果敢独立、足智多谋等性格特点,寄托了作家对未来民族性格期待。但同时也需要注意,对同一题材的高密度创作,导致了千篇一律的雷同。而作品内部的矛盾进展往往过于仓促突兀,缺少了衔接和过度,众多文学和戏剧作品都有成人化的儿童和愚蠢化的汉奸以及最后的胜利这样的重复,出现了情节雷同,人物脸谱化的创作模式。本来天真的儿童背负着国仇家恨,转眼间变得临危不惧,有勇有谋,失却了儿童本有的生活气息和顽皮天性,大量的小英雄和小战士显得平面化。也许创作不无强烈的臆测和虚构,却足以给不安的国人安慰和希望。在巨大的外部压力下,作家对人物的创作凝聚了强烈的能量和单一的愿望。

在数量上,这一时期引入的外国译作超出以往,而本土创作数量也达到历史从未有过的高度。大量的外国作品不仅开阔了本土儿童文学作家的视野,丰富了创作的体材,还为中国儿童文学引入了新的写作模式。苏联社会主义儿童文学取代欧美儿童文学,成为国内主流,这既是左联作家有意引入的结果,也是中国社会发展的自然要求。

另外一个重要成就是其创作几乎涉及到儿童文学内的所有的体裁,极大地拓宽了抗战前我国儿童文学略显单调的格局。战前我国的儿童文学以童话和儿歌为主。抗战中,一些从前未有的新的体裁的大量涌现,反映了儿童文学的加速成熟。特别是一些反映生活比较迅速的有了很大的发展,以儿童戏剧为代表的,能够立体化,迅速反应现实生活,具有巨大感染力的艺术样式获得了尤其的重视和注意。在大后方大量儿童话剧和儿童话剧团的涌现标志着战时儿童文学的日益成熟。

在语言上,本土的儿童文学也越发成熟,大量兴办的儿童文学刊物不仅向成人征稿,还刊登发表了大量由儿童亲手书写的儿童作品,如1939年在桂林创刊的《少年战线》设置了专栏,文章是由各校的小朋友供给的。这使刊物更加儿童化。刊物的文字浅显,故事有趣,受到广大少年读者的普遍欢迎。在职业翻译家和作家中,“儿童本位论”的认识更加深化,儿童文学的翻译吸取了过去的经验,翻译方法越来越重视儿童的理解思维和阅读体验,要做到儿童文学翻译浅显易懂,易于阅读,这就要求对文本进行加工和重述,使得儿童文学更加符合儿童喜好。抗战时期大多采取重述的方法,需要译述者在忠于原文的情况下进行加工改制。尤其是引入的西方文学常有西方化的句式,直接翻译很难被儿童接受,更需要译作者的精心调整和重述[5](P88)。

作为近现代出现的一种新的文学形式,能被搬上舞台的戏剧自诞生伊始就有着强烈的感染力。儿童剧伴随着西方戏剧输入我国,抗战时期儿童剧迎来了空前繁荣,作为全社会和当局广泛开展的抗日救亡宣传的一部分而走红大后方。抗战时的儿童戏剧具有巨大感染力,情节简单化固定化,人物脸谱化。普遍服务于迅速反应现实生活,鼓舞抗日斗志的现实目的,虽然在艺术上成就上不高,但无疑为中国的儿童文学增添了浓墨重彩的一笔。

就儿童文学本身而言,抗日时期塑造英雄人物的写作范式已然显示出单调同质的征兆,成人意志和政治话语的过度灌输,让儿童形象日益固化,最终成为平面的文学概念,而作家对儿童的殷切期盼也逐渐扭曲成一种忽视现实的狂热和盲目,这对日后国内的儿童文学发展产生了难以磨灭的影响。

[1]文军,王晨爽.抗战时期(1931~1945)外国儿童文学的译介及其影响[J].中国比较文学,2008(4):10-20.

[2]王泉根.抗战儿童文学的时代规范与救亡主题[J].西南民族学院学报(哲学社会科学版),1997(4):65-69.

[3]王泉根.儿童观的转变与20世纪中国儿童文学的三次转型[J].娄底师专学报,2003(1):68-73.

[4]王芙丽.从五四到文革儿童文学中的民族想象[D].济南:山东大学(硕士学位论文),2010.

[5]陈正道.少年先锋中过现代儿章文学选诗歌戏剧选[M].南京:江苏人民出版社,1982.

The Translation of Foreign Children’s Literature During the Anti-Japanese War and the Development of Chinese Children’s Literature

XU Nuochen

(LiteratureandArtInstituteofAnhuiProvince,Hefei230022,China)

During the 14-year Anti-Japanese War, the Soviet socialist children literature introduced into China had become dominant gradually by replacing the Western one when the number of introduced children literature from Western countries has been increasing unprecedentedly in China. The war connected the whole nations with our country closely, with the dual influence of domestic situation and the import from foreign countries. Local Chinese children literature began to enter a new stage of development. This paper tries to demonstrate the development of Chinese children literature with the impact on Chinese children literature along with the translation and introduction of foreign children literature and the corresponding development of Chinese native children literature.Key words: Counter-Japanese War; National Crisis; Children Literature; League of The Left-Wing Writers; Soviet Socialist Literature

2017-03-23

许诺晨(1987-),女,安徽宿松人,硕士,研究方向:儿童文学。

I106.8

A

1009-9735(2017)03-0122-04

——两岸儿童文学之春天的对话