《中国文学》(1951~1966)作品中虚化动词“搞”的英译研究

李诗媛,韩江洪

(合肥工业大学 外国语学院,安徽 合肥 230009)

《中国文学》(1951~1966)作品中虚化动词“搞”的英译研究

李诗媛,韩江洪

(合肥工业大学 外国语学院,安徽 合肥 230009)

1951年创刊的《中国文学》是国内唯一一份向英语世界译介中国文学的综合性刊物,引起海内外学者的深入研究,但很少有学者关注《中国文学》中高频虚化动词的英译特点。本研究基于《中国文学》(1951~1966)小说散文汉英平行语料库,以颇具特色的虚化动词“搞”为切入点,从翻译方法层面,分析了其英译特点及成因。本文认为,《中国文学》中“搞”的英译灵活运用了动词对译和变通补偿相结合的方法,呈现出直译为主、意译为辅的翻译特征,形成了忠实于原文而又可读性强的译文。本文结合《中国文学》(1951~1966)所处的时代背景,从翻译政策和译者受众意识等角度进行了原因剖析。

《中国文学》;搞;动词对译;变通补偿

虚化动词是指本身的词汇意义明显弱化,在句法上又可以替代许多具体动词的一类词,其后可接名词或名词性结构,形容词或形容词结构,动词或动词结构,还能重叠、单用,它能随着不同语境表达一种宽泛而不十分确定的意义。因此,“在某些句子里把它们去掉并不影响原句的意思”[1]。

“搞”是一个非常独特的虚化动词,它从西南区方言里吸收而来,具有口语化、高频率、泛义性特征。有的学者甚至称其为“万能动词”[2]。“搞”的发展史就是整个现代汉语发展史的一个缩影[3]。追溯“搞”字的发端,“搞”由方言词被吸收进入全民通用语是在建国前后。上至中央文件,下至街头书报,迅猛发展,普遍使用。

作为一种常见的语言现象,在中国文化对外传播过程中,虚化动词“搞”的英译引起了学界的关注。然而相对于其它动词小类的研究,虚化动词研究的广度和深度都有所欠缺,在这个领域的论文著作也很少。朱宏清的《小议“搞”的英译》[4]、杨全红的《“搞”字英译补遗》[5]以及龙友元、万丽的《语境决定语义——从翻译“搞名堂”说起》[6],通过举例,运用规定性研究方法,讨论了“搞”在英语文本中的常见表达;刘瑾的《谈英译中“搞”字的词汇意义》[7]、《从句法功能谈“搞”字的英译》[8]分别从词汇和句法层面分析“搞”的翻译技巧,并进行了较为细致的分类。迄今为止,学界对“搞”的英译的研究主要为搭配研究、意义研究,较少涉及特定历史时期(1951~1966)文学文本中“搞”的翻译特点及其动因的研究。

本文以合肥工业大学外国语学院所建的《中国文学》(1951~1966)小说散文汉英平行语料库为研究平台,运用定量分析和定性分析相结合的方法,探讨库内431篇小说散文的英译本中虚化动词“搞”的英译特征及其内在动因,揭示“十七年”特殊时期的文学翻译政策和受众对翻译活动的影响,为中国当代文学作品的对外译介提供借鉴。

一、《中国文学》(1951~1966)中“搞”的语料库检索

笔者基于《中国文学》(1951~1966)小说散文汉英平行语料库(见表1),对分词后的源语文本利用WordSmith 和Paraconc并辅之以人工处理,统计出了《中国文学》中出现的高频词汇。发现虚化动词“搞”在《中国文学》文本中有着相当高的使用频率。这与“搞”字在建国前后迅速崛起的这一语言现象达到吻合。

表1 《中国文学》(1951~1966)小说散文 汉英平行语料库概况

统计发现,《中国文学》中“搞”字出现了510次,位于766位。对510条相关语料进行筛选、整理,通过剔除汉英语料无对应(73例)、带有口头习语性质的“怎么搞的(咋搞的)”(42例)、重叠词“搞搞”重复计算(12例)等情况共计127例,最终确定了383条有效汉英对照语料。本文将探讨建国后到文革前这一段时期,在《中国文学》这一文学作品中“搞”字的英译。

在《中国文学》(1951~1966)中,虚化动词“搞”的383次英译从形式上主要分为两种情况:一种是“搞”字在英文译本中可以找到对应的动词形式,通过灵活运用英语中的常见动词与其他词汇的搭配来翻译,即动词对译方法,有288次,其中动词直接对译233次,动词间接对译55次;另一种则是“搞”字在英文译本中无对应动词,通过跨语际信息重组与转换,采用符合英语规范的惯用表达来翻译其意境,即变通补偿法,有96次。下面我们将结合这两种情况具体阐述《中国文学》(1951~1966)语料库中“搞”字的英译特征。

二、《中国文学》(1951~1966)语料库中“搞”的英译特征

(一)采用动词对译的手段

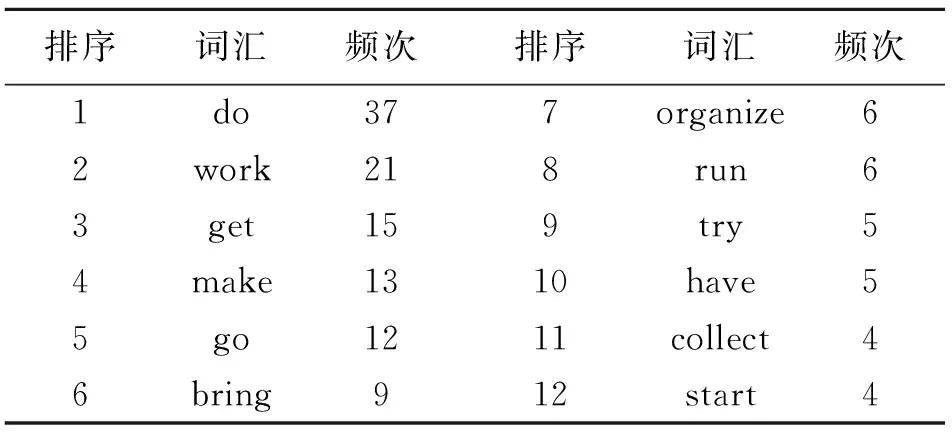

“搞”的原意相当于做和弄,后来用法越来越扩大,可以代替很多动词。根据统计,“搞”被译成了119个对应动词,其中高频动词见表2。在表层形式对应的动词对译语料中,根据深层涵义的不同,又分为动词直接对译和动词间接对译两种情况。

表2 “搞”的英译高频动词列表

1、动词直接对译

动词直接对译既保留原文的内容又保留原文的形式,从而导致了形神兼备、具有原汁原味和中国情调的译文。在动词直接对译的233条语料中,“搞”字在原文语境中均为典型的“动词+宾语”或“动词+补语”结构,且含义均具有明显的泛义特征,其语言形式、意义、精神和风格都被再现了出来。

下面将依据具体释义进行举例说明。

(1)“搞”表示最基本的含义:做、弄、干、开展、进行,如:~生产、~工作、~建设;

如:他们搞得很不错!(林雨《红色子弟》)——They’re doing quite well!(戴乃迭译),译文将“搞”译为了动词“do”,表达“做”的意义。又如:搞秋收运动(梁斌《红旗谱》)——organize the harvest movement(戴乃迭译)中“搞”是组织开展之意,用对应的动词“organize”翻译恰如其分。

(2)“搞”的第二种基本含义“设法获得”。

如:搞柴搞粮也有些麻烦(茹志娟《同志之间》)(It was harder, too, to get the fuel and grain we needed.)(戴乃迭译)。“搞柴搞粮”中的“搞”译为“get”。诸如此类,还有译为seize、collect、forage、bring等词。

(3)“搞”的第三种基本含义“整治人,使吃苦头”。

如:他想着郑德明是不是打算怎么搞他,心里很怀疑。(李准《冰化雪消》)(He had begun to doubt whether he was right to suspect Cheng Teh-ming of trying to harm him)(唐笙译),译文将“搞”字翻译成动词“harm”,表达了原文里的整治、陷害之意。

以上三种基本语义是《现代汉语词典》做出的释义,然而“搞”的泛化语义还不止这三种。在类似上述“搞+宾语”结构中,往往采用简明易懂的动词直译法;对于“搞+补语”结构,如“搞清楚”、“搞好”等,动词直接对译同样简洁明了、忠实准确。

如:石得富是粮站的负责人,又是党员,应该亲自去搞清楚那面的情况。(柳青《铜墙铁壁》)(Shih Defu was in charge of the grain station. Besides, he was a Communist . He felt he should go personally to investigate the situation.)在译文中,将“搞”字翻译为动词“investigate”以表达原文中“调查”的意思。

由此看出,在采用动词直接对译方法时,不仅完整的保留了原文的形式,同时还保留了原文的内容,包括原文的修辞手段和基本结构。这种动词对译方法体现了直译的翻译策略,占“搞”字英译的60.84%,可见译文忠实于原文程度相当高。

2、动词间接对译

动词间接对译,即译者选用的动词是通过意译或者解释来传译的。由于“搞”字常随不同的配价表示多种相异的意思,在具体语境中显示出独特的语义泛化特征。在翻译过程中,虽然仍采用动词对译方法,但是直接套用某一动词及其搭配与之直接对译,会使得译文佶屈聱牙,晦涩难懂,不能为译语读者所接受。在这样的情况下,译者不得不舍弃原文“搞”的搭配形式,运用目的语读者习惯易懂的、切合原意的词语和句式,来传达原文“搞”字的涵义与意境。按具体情况可分为以下两种:

(1)解释法

有时翻译“搞”所选取的动词并不直接翻译“搞”字词组的意义,而是根据语境进行了文本信息的转换。

如:农闲期,互助组在这里搞副业哩。(柳青《创业史》)(It also had a somewhat larger room where the mutual-aid team made soybean curd during the slack months of the year.)在翻译过程“搞副业”并未通过相应的动词及其搭配直接对译,而是翻译为“made soybean curd”。而下一句是“现在,十几个庄稼人,已经蹭满这豆腐坊的潮湿土地。”从下文语境可以看出,“搞副业”在原文中指的就是生产豆腐,因此将之翻译为“made soybean curd”,直接解释了“搞副业”内在含义,更有助于读者的理解。

(2)借译法

译者改变了原文的形式或修辞,而借用英语中的一些习惯表达方式,使英语读者能够产生和原文读者同样的共鸣。

如:他决心在这次作战搞点名堂出来,立功入党。(林雨《红色子弟》)(He swore he’d distinguish himself in this battle. He’d win an award and join the Party.(戴乃迭译)。通常“搞名堂”是玩花样的意思,此外“名堂”还有结果或道理的意思。在本文中“搞点名堂”表达了“要做出点成绩”的意义。此处套用英文中的“distinguish oneself”短语与之对译,有“引人注目,脱颖而出,大显身手”之意,恰到好处地传递了语意。

由此看出,动词间接对译具有动词对译的形式,但是在实际翻译过程中或借用英语中的习惯表达,或通过解释说明以达到准确表达原文含义的作用。动词间接对译共有55例,属于意译的翻译策略,占比14.36%。

(二)采取变通补偿的手段

翻译是一种创造性的语际转换活动。为使译文更好地忠实于原作,使言内意义和语用功能更好地再现,译者往往运用变通和补偿的手段。在《中国文学》中“搞”字的英译有96例采用了变通补偿手段,其措施主要有词性转化、释义加注、视点切换、意象转换等。

1、词性转化

如:这两人从山东搞游击队起就在一道。(林雨《红色子弟》)译文:Their friendship began when they were guerillas together in Shantung province. (戴乃迭译)“搞游击队”是指“搞游击队的人、游击队员”,将动词用名词形式译出,译为“guerillas”。

又如:“搞气象一定要准确。”(马烽《太阳刚刚出山》)译文:“A meteorologist must be accurate.”(戴乃迭译)“搞气象”此处指的是“搞气象工作的人”,译为“meteorologist”。

2、释义说明

如:“好姑娘,不愿意,以后再说吧,眼前要给你母亲背一背,不要搞个‘抓屎糊脸’。”

译文:“If you don’t want to, we don’t have to settle that right away anyhow. The thing to do now is take the blame from your mother’s shoulders. No one must know that she had a lover. That’s a disgrace for a widow.”(沙博里译 石果《风波》)“抓屎糊脸”是一句四川方言,意思是“将与自己毫不相干的丑事往自己头上揽,使自己颜面尽失。”通常是用来挖苦那些搬石头砸自己脚的蠢人。根据语境,“搞抓屎糊脸”在此处指“(女性)做出的不光彩的事、违背妇道的事、有婚外情”等,在这里分译为两个句子进行解释:没人知道她有情人,那对寡妇来说是个耻辱。运用释义说明法,可以将原文意思更加清楚明白地传递给译语读者,增强文章的可读性和理解力。

3、视点切换

视点是人们观察和描述事物的角度。视点转换指的是转换原语信息的表层形式,从与原语不同、甚至相反的角度来传达同样信息[9](P115)。

如:解放后,单人独户搞不成。

译文:Right after liberation it was too much trouble for any single peasant.(沙博里译 徐绍武《夜宿落凤寨》)“搞不成”译为“it was too much trouble for”(很大困难去做某事),通过切换视点,重组原句信息、变换语序,传达出语义的同时兼顾了英语国家读者的阅读习惯。

4、意象变换

意象是客观事物在人们脑海中留下的映像,是人的认知领域对客观事物的主观表征。意象在美化语言的多种修辞手法中具有突出的作用[10]。

如:要没有他,账会搞得一片糊涂。(丁玲《太阳照在桑干河上》)

译文: Without him they would be in the soup with their accounts.由于文化背景的不同,如若把汉语中“搞得一片糊涂”进行生硬的移植,无法忠实地传达语义,也会使读者莫名其妙。此时需要舍表逐里,信息解码,运用译语读者所熟悉的固定短语“in the soup”(在困境中)进行意象转换,让异语读者有和原文读者共同的阅读感受。

综上,变通补偿的手段同样舍弃或改变了原文的形式或修辞,保证了最重要信息的优先准确传译,属于意译法,占25.06%。连同动词间接对译的意译法14.36%,意译法占比为39.42%。

三、“搞”字英译特征的动因

通过归类解读和数据分析,我们发现虚化动词“搞”在《中国文学》英译中的直译法占比60.84%,译文忠实于原文;意译法占比39.16%,译文具有可读性。“搞”字译法灵活多样,富于变化,灵活运用了动词对译和变通补偿相结合的方法,呈现出直译为主、意译为辅的翻译特征。一个民族的文学对外传播是一个复杂的系统工程,受到政治、经济、历史、文化等各种因素的影响和制约[11]。下面,将结合语料背景对此翻译特征进行原因分析。

(一)翻译政策影响下译者的直译法选择

“搞”的动词对译中的直译法是内容和形式上的完美统一,忠实全面地传达了《中国文学》原作的信息、意义、风貌和韵味。运用动词直接对译的直译法,能够忠实于原文的思想和意思,忠实于原文的结构和形式,忠实于原文的语气和风格,把《中国文学》的汉语原文信息以近乎保持其本来面目的方式贡献给英语,尽可能多地传达了原作的中国文化特色、原作特有的语言形式以及源语作者特有的写作方法。这与当时外译活动的翻译目的、翻译政策是紧密相关的。

《中国文学》(1951~1966)属于典型的“十七年文学”。建国17年的文学翻译目的,是展示新中国政权,促进文化交流,启迪英美读者。《中国文学》是官方组织的外译刊物。国家机构主导的对外译介行为,多倾向于立足源语文化,为新时期建设服务[12]。对于《中国文学》具体的翻译工作,外文出版社制定了明确的翻译原则:“信、达、雅”,也就是忠实、通顺、优美。而忠实于原文是外文出版社所遵循的最重要原则[13]。根据统计,《中国文学》中共有87篇小说和散文涉及到 “搞”的使用,对应的译者有杨宪益、戴乃迭、沙博理、唐笙、喻璠琴等翻译家,这其中有外国专家和国际友人,也有学贯中西的中国资深文学翻译家。但在翻译政策的影响下,翻译家个人的文艺观和兴趣爱好也要服从政治标准,个人的文艺旨趣几无存在的可能[14]。可见社内的翻译原则对译者有很大的约束作用。

(二)译者受众意识指导下的意译法选择

如果说不同民族之间思想和表达方式的相同或可以相通之处是直译的基础,那么他们之间的差异则是意译法的依据。由于汉英两种语言存在思维模式、文化背景、句法结构以及表达习惯上明显的特异性,“搞”字在译成英语时,其“形”、“意”、“神”往往不能兼顾。而变通补偿的方法能够保证最重要信息的优先准确传译,争取最大限度的翻译等值[15]。在《中国文学》“搞”的英译过程中,译者考虑到译语读者的接受能力,运用符合译入语的表达规范,使用变通补偿的意译法来弥补直译之不足,使译文具有可读性和可接受性。

《中国文学》的海外读者分布广泛,社会地位、教育背景、对中国的态度都各不相同,以第三世界国家读者为主。其中有商人和家庭主妇,有学者、教授、学生、华侨,还有各类社会活动家[16]。对于读者而言,译介的内容远远重于所使用的语言形式[17]。

《中国文学》(1951~1966)中的“搞”具有时代性、口语化、泛义化特征,在不同的语境中有不同的涵义。根据读者反应,对这一时期的译语语言没有评价,可见读者并未受到阅读障碍,译文流畅可读,使英语读者和中国读者一样受到感染。这说明变通补偿的意译法是必要的,要以译出原文风格为最高标准,而不是一味地追求语言形式。

建国17年时期《中国文学》的翻译策略较为统一,旨在传递源语文本信息的内涵,同时也尽可能兼顾译文的流畅性[13]。《中国文学》中虚化动词“搞”的英译,直译法是主要方法,意译法是对直译的补充,两者不能等同视之。但后者虽然只是补充,却也不能缺少。

四、结语

《中国文学》是国外读者了解中国文学、中国的历史与现状的重要窗口,“是中国文学作品走向世界的唯一窗口”[18]。本文用语料库方法研究《中国文学》(1951~1966)中虚化动词“搞”的英译特征和动因,揭示社会背景与文学刊物翻译之间不可分割的联系。《中国文学》的译者凭借多元文化背景和精湛的翻译技巧,秉承忠实于原文的精神,考虑读者的审美情趣与阅读习惯,传译了文学原作的文学价值,保障了译文的优秀品质,代表了当时中国文学对外译介的最高水平。

然而本文只重点考察了“搞”字在《中国文学》在1951~1966年这一时期的英译情况,文中总结出的翻译特点是否适用于《中国文学》其他时期的译作,尚待作进一步实证研究。

[1]朱德熙.现代书面汉语里的虚化动词和名动词[J].北京大学学报,1985(5):23-25.

[2]徐流.从汉语词汇史角度论“为”与“搞”[J].重庆师范学院学报,1996(3):25-32.

[3]刁晏斌.虚义动词“搞”的使用情况及其变化[J].宜春学院学报,2015(5):81-90.

[4]朱宏清.小议“搞”英译[J].中国翻译,1994(6):49-50.

[5]杨全红.“搞”字英译补遗[J].中国翻译,1995(5):59-61.

[6]龙友元,万丽.语境决定语义—从翻译“搞名堂”说起[J].湖北师范学院学报,2005(25):44-46.

[7]刘瑾.谈英译中“搞”字的词汇意义[J].语文学刊:外语教育教学,2011(2):24-25.

[8]刘瑾.从句法功能谈“搞”字的英译[J].长江大学学报,2011(34):54-56.

[9]柯平.英汉与汉英翻译教程[M].北京:北京大学出版社,1991.

[10]党秋菊.略谈汉英翻译中的变通和补偿措施[J].宁夏师范学院学报,2011(4):118-120.

[11]吴自选.翻译与翻译之外:从《中国文学》杂志谈中国文学“走出去”[J].解放军外国语学院学报,2012(35):86-90.

[12]耿强.国家机构对外翻译规范研究——以“熊猫丛书”英译中国文学为例[J].上海翻译,2012(1):1-7.

[13]倪秀华.翻译新中国:《中国文学》英译中国文学考察(1951~1966)[J].天津外国语大学学报,2013(5):35-40.

[14]田文文.《中国文学》(英文版)(1951~1966)研究[D].厦门:华侨大学(硕士学位论文),2009.

[15]郭文琦.浅谈汉英谚语翻译中的变通和补偿手法[J].陕西教育(高教版),2010(6):34-34.

[16]林文艺.主流意识形态语境中的中国对外文化交流[D].福州:福建师范大学(博士学位论文),2014.

[17]郑晔.国家机构赞助下中国文学的对外译介[D].上海:上海外国语大学(硕士学位论文),2012.

[18]陈岚.中国现当代文学作品英译研究概述[J].湖南社会科学,2008(3):158-161.

Study on Translation of Delexical Verb “Gao”inChineseLiterature(1951~1966)

LI Shiyuan, HAN Jianghong

(SchoolofForeignStudies,HefeiUniversityofTechnology,Hefei230009,China)

ChineseLiteraturelaunched in 1951 has attracted much attention since it is the only comprehensive journal in China aiming at translating Chinese literature to the English world. However, the translation characteristics of the high-frequency delexical verbs in Chinese Literature have been rarely investigated till now. This paper conducts a corpus-based research on the translation characteristics and the corresponding contributing factors of the delexical verb “Gao” inChineseLiterature(1951~1966) by taking into account the translation methodology. The study shows that the translation of “Gao” uses the verb corresponding translation flexibly combined with the versatility and compensation. It also shows that the translation follows the basic methods with literal translation playing the dominant role and free translation the supplementary role, leading to the faithful to the original text and readable translation. In addition, the purpose of translation were taken into consideration from the aspects of historical background, translation policy, and translators’ audience awareness ofChineseLiterature(1951~1966).

ChineseLiterature; “Gao”; verb corresponding translation; versatility and compensation

2017-03-02

国家社会科学基金项目(13BYY038)。

李诗媛(1990-),女,湖北荆门人,硕士研究生,研究方向:翻译理论与实践;韩江洪(1967-),男,安徽霍邱人,博士,教授,硕士生导师,研究方向:翻译理论与实践。

H059

A

1009-9735(2017)03-0112-05