福建省大学生专业认同度调查与对策研究

韩燕霞,陈雅彬

(1.福州职业技术学院 商学院,福建 福州 350008;2.福建工程学院 学生工作处,福建 福州 350008)

福建省大学生专业认同度调查与对策研究

韩燕霞1,陈雅彬2

(1.福州职业技术学院 商学院,福建 福州 350008;2.福建工程学院 学生工作处,福建 福州 350008)

在福建省七所高校中选取了不同年级的957位大学生为研究群体,进行了大学生专业认同度的调查研究。结果表明:1)大学生专业认同度整体处于中等水平,各维度得分依次为美誉度、认知度、匹配度、投入度和喜好度(由高到低)。2)大一男生在专业认同度及各维度上显著高于女生,其他年级显著低于女生。在专业认同度及其各维度上不同年级的女大学生均存在明显差异,按照年级得分由高到低依次为大四、大二、大三和大一;男生仅在认知度总分和喜好度上存在显著差异,且均表现为大一显著高于大三、大四。3)本科生的专业认同度、投入度、匹配度和认知度显著高于专科生;艺术类大学生在专业认同度总分及投入度、匹配度得分上显著高于人文类和理工类。4)自主选择专业的大学生在各纬度均显著高于非自主选择专业和调剂专业的大学生。研究认为大学生专业认同度的培养应该强调专业教育的全程化,高中阶段、高考志愿选择时、大学阶段都需要加强专业教育。只有这样,才能有效提升大学生的专业认同度。

专业认同度;专业;大学生

目前,我国高校实行的是以专业为单位的培养模式,为国家培育不同类型专业人才以适应不同职业需要是其重要目标。因此,大学生的专业学习有着浓重的职业色彩,按理说,这不免会决定大学生的学习方向乃至未来的择业去向。然而,在现有的教育体制下,我国高校大学生在专业选择时,缺乏清晰的自我定位,往往盲目听从他人的安排,容易造成专业不认同、不满意或者和自己能力不匹配等问题。大学生对所学专业的认同度不高(不足40%),带来了就业时专业不对口的普遍问题,而毕业生对口从业意愿的低下导致了专业人才的大量流失[1]。2016年,麦克思发布的大学生就业报告显示,大学生专业对口率仅为66%。而相关调查显示,雇主更希望招聘专业对口的员工。由此看来,毕业生专业认同度普遍不高的现实与就业单位对就业者专业水平的高期望存在现实反差。

一、专业认同度研究概述

专业认同度是个体对于社会现实中的专业在主观上的感受,是个体与该专业内心保持一致和平衡的程度。王顶明认为,所谓专业认同是指学习者对所学专业的接受认可,并以积极的态度和主动的行为去学习与探究,表现为学习者结合自身的兴趣、爱好与特长,在诸多专业中将某一专业视为与自我同一的,而将其他专业视为他者,甚至希望自己成为与该专业杰出者一样的人的反应[2]。秦攀博则强调专业认同是一种情感、态度乃至行为的动态移入过程[3]。在专业认同的学术研究上,我国学者魏永娟、陈妍、李亚飞、林媛分别从不同的专业群体开展了相关的研究。就专业认同对学生专业学习和职业选择的作用来看,已有多位国外学者指出,专业认同在促进学生的专业学习和专业能力发展上有重要的促进作用,对大学生发展有十分重要的影响[4]。我国研究者毛永兴的研究发现专业认同对职业决策困难有预测作用[5]。

综上,在对大学生专业认同度的研究上,已经取得了一定的成果,但仍有如下欠缺:1)我们发现以往在专业认同研究领域,以大学生为整体的研究相对较少,基本局限在某一特定专业或者特殊群体。2)关于对策建议,学者们主要立足于高考填报志愿时的引导和大学入学后的专业教育,而对高中阶段如何帮助学生提高对高校专业了解度的相关研究还较为空缺。

因此,本文针对福建省的7所不同院校不同专业的本专科生进行问卷调查,希望通过问卷调查了解大学生专业认同度现状,进而分析思考希望提升大学生专业认同度的对策,为高校培养更多的适应社会需要的专业人才提供一些参考。

二、研究设计

(一)调查对象

以福建省7所高校学生为研究对象发放调查问卷957份,回收有效问卷928份,有效回收率为96.97%,其中男性占34.27%,女性占65.73%;大一至大四4个年级占比分别为47.41%、16.49%、18.10%和18.00%;专科35.78%,本科64.22%。文科54.53%,理科43.86%,艺术类1.62%;专业是自主选择的占74.14%,他人帮助选择专业的占10.99%,专业调剂的占14.87%。

(二)研究工具

采用齐丙春编制的《高校学生专业认同度量表》,量表共34题,包含5个维度,分别为投入度、喜好度、美誉度、匹配度和认知度,采用5点计分制。量表的ɑ系数为0.843,量表具有较高的内部一致性信度。

(三)数据处理

利用SPSS19.0社会统计软件包对调查数据进行统计分析。

三、数据结果与分析

(一)大学生专业认同度现状分析

调查显示,大学生专业认同度的总均分M=3.358 5,处于中等水平。对数据的进一步分析发现,专业认同度低的大学生(总均分小于临界值3)共计204人,占总人数的21.98%,而专业认同度高的大学生(总均分高于4)共计71人,仅占总人数的7.65%,有70.47%的大学生的专业认同度居于中等程度,可见,大学生专业认同水平总体不高。从五个维度上看,各维度得分从高到低分别为:美誉度(M=3.61)≥认知度(M=3.58)≥匹配度(M=3.31)≥喜好度(M=3.24)≥投入度(M=3.23)。

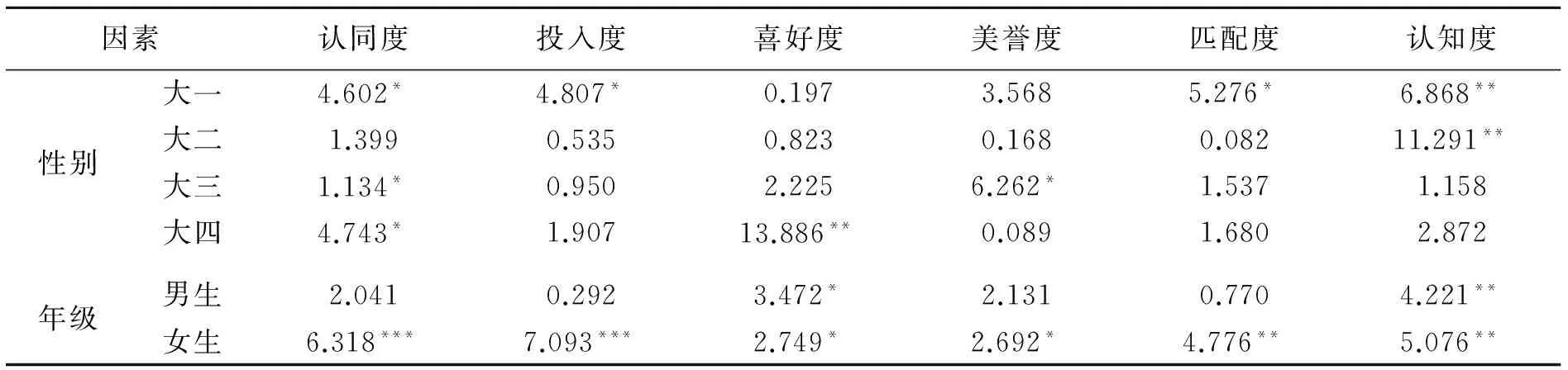

(二)大学生专业认同度在性别*年级上的简单效应分析

为了解大学生专业认同度在性别和年级上的差异性,分别将性别和年级作为自变量,将专业认同度及其五维度作为因变量,进行2(性别)×4(年级)的多元方差分析。

结果显示,性别和年级的主效应均非常显著(WiIk’s∧=0.979,F=3.223,p<0.005;wilk’s=0.963,F=1.949,p<0.01),同时,年级与性别的交互作用亦显著(WIIk’s=0.954,F=2.427,p<0.005)。为此,我们利用条件筛选法对交互作用作简单效应分析,结果见表1。

对于性别的简单效应,大一男生在各维度上显著高于女生,其他年级男生均显著低于女生。

对于年级的简单效应,女生在各维度上存在显著差异,各年级得分排序为大四≥大二≥大三≥大一;男生仅在认知度总分和喜好度上存在显著差异,且均表现为大一显著高于大三、大四。

表1 大学生专业认同度在性别、年级上的简单效应分析(F/t)

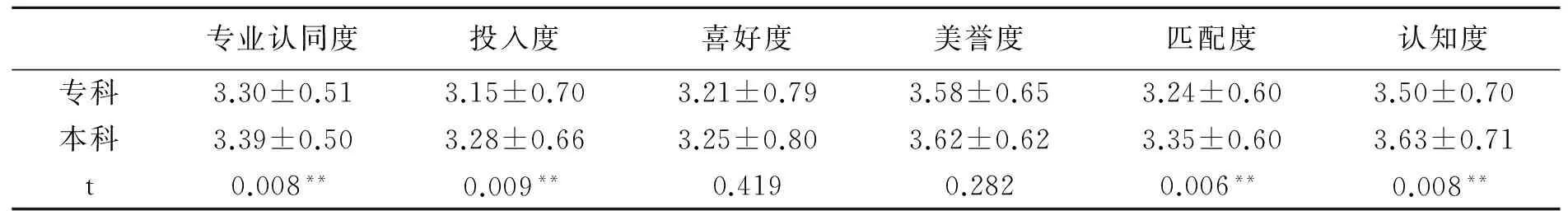

(三)大学生专业认同度在学历层次的差异比较

采用独立样本t考察高校学生专业认同度学历层次差异,结果显示,大学生在专业认同度总均分上存在显著差异,本科学生专业认同度显著高于专科学生。在各维度上,投入度、匹配度和认知度均存在显著差异,表现为本科生均显著高于专科生。

表2 专业认同度的学历层次差异比较

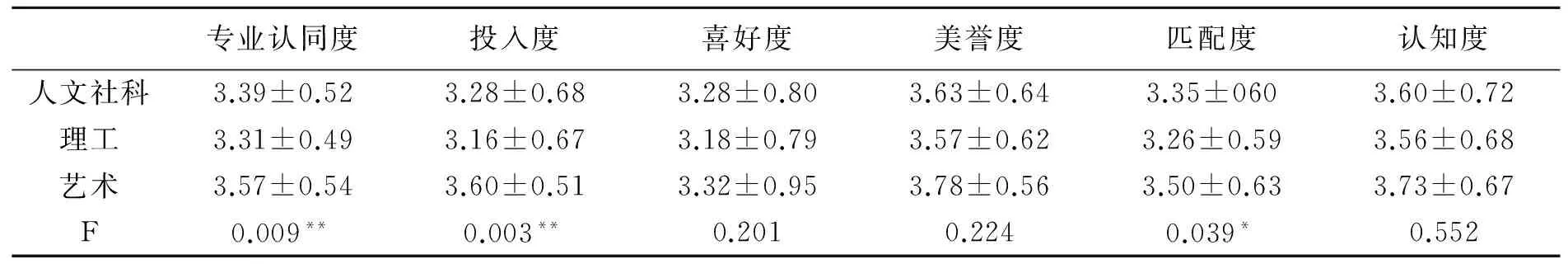

(四)大学生专业认同度在学科类型上的差异比较

采用单因素方差分析探讨大学生的专业认同度在不同学科类型上的差异,结果显示,专业认同度、投入度和匹配度在学科类型上存在显著差异。事后多重比较(LSD)发现,在总体认同度上,人文社科类显著高于理工类,与艺术类均不存在显著差异。

表3 专业认同度的学科类型差异比较

(五)大学生专业认同度在专业选择意愿来源上的差异比较

采用单因素方差分析考察专业选择来源对专业认同度的影响,结果显示,不同专业选择来源的大学生,其专业认同度及其各维度(除认知度外)均存在显著差异。事后多重比较(LSD)发现,在总体认同度、投入度及喜好度上,自主选择专业的显著高于他人帮助选择和调剂(P<0.05),他人帮助选择显著高于调剂(P<0.05);在美誉度和匹配度上,自主选择专业的显著高于调剂专业的(P<0.05)。此研究结果说明专业选择意愿会影响大学生的专业认同度[6]。与李志等学者(2011)的研究结果基本一致。

表4 专业认同度在专业选择意愿来源上的差异比较

四、研究结论

(一)大学生专业认同度整体处于中等水平,这个观点与李志、王琪琪、齐丙春的观点一致。各维度得分高低依次为美誉度、认知度、匹配度、投入度和喜好度。

(二)大学生专业认同度及其各维度在性别和年级上存在交互作用。对于性别的简单效应,大一男生在专业认同度及其各维度上显著高于女生,其他年级男生均显著低于女生。对于年级的简单效应,女生在各维度上存在显著差异,各年级得分排序为大四≥大二≥大三≥大一;男生仅在认知度总分和喜好度上存在显著差异,且均表现为大一显著高于大三、大四。

(三)大学生专业认同度在学历层次上存在显著差异。从各维度上看,本科生的投入度、匹配度和认知度显著高于专科生。在学科类型上,专业认同度总分及投入度、匹配度存在显著差异,表现为艺术类大学生得分显著高于人文类和理工类。

(四)专业选择来源对大学生专业认同度有显著影响。表现为在总体认同度、投入度、喜好度及匹配度上,自主选择专业的显著高于他人帮助选择和调剂的;在美誉度上,自主选择专业的显著高于他人帮助选择和调剂的,他人帮助选择显著高于调剂的。

五、对策建议

专业认同度不但关系到大学生对本专业的满意程度及投入热情,还影响大学生今后的择业意向。本调查结果显示,大学生的专业认同度处于中等水平,这与先前相关研究认知的高校学生专业认同度普遍不高的观点是一致的。针对这种现象,相关学者给出了一些提升对策。如杨宏、施远程认为可以通过“专业教育的改进(包括课程、教学内容、教学过程、师资、实习实践等);学生观念的转变;加快学科建设速度和学科宣传力度;创造良好的就业环境。”[7]李志等也从不同方面对专业认同度的提升提出了建议:学校方面应重视大学生专业认同度的培养,相关部门应设法增强大学专业教育的灵活性,家长应尊重子女的专业选择意愿。综上所述,专业认同度的提高不仅需要高校学生在入学后发挥自己的主观意愿增加对专业的热爱,也需要社会各部门的统筹规划,才能得到较好的改善和提升。但古人云:“宜未雨而绸缪,勿临渴而掘井”,眼下,有学者已经关注到了高校大学生入学前的专业教育,国内学者秦攀、齐丙春提出在填报高考志愿时应“加强专业前期宣传,克服专业选择”及“加强高中与大学的衔接教育”等方式。以上对策在可以增加学生在报考时对专业的了解,但是由于高考结束到报考前的时间尚短,不能起到最佳效果。因此,本文提出我们是否应该考虑在高中阶段就适当地对学生进行大学专业教育,以便学生对高校专业有个初步的了解。

在新高考改革的时代背景下,文理不分科已成了各地高考的新趋势。高考的录取方式更加引导学生从兴趣和特长出发,选择合适的专业和学校。这将进一步推动高中生选取所爱,考其所长,也意味着高校可以选择更合适的人才。然而,由于传统的高中教育缺乏生涯规划,我国学生在高中阶段并不能很好地进行自我探索和充分的外部认知(比如对未来要报考的专业特色进行必要的了解),这就出现了他们在填报志愿时盲目跟从社会热点或者家长的建议等现象,从而导致专业不对口,对将来的就业方向迷茫,相应的也给社会造成了较大的就业压力。2014年新高考改革政策颁布后,浙江省和江苏省作为全国高考改革第一批和第二批试点单位,先后将“自我认知与生涯规划”正式列入高考综合素质评价之中。

基于此,笔者认为应该将生涯规划教育延伸到高中阶段,让高中生在认知自我的基础上,提前去了解不同专业和自己的匹配度,培养对自己未来想要选择专业的认同度,从而可以合理评估自己的能力,选择自己最适合的专业。

针对学生专业认同的培养建议,笔者提出以下四点有助于提升高中生专业认知总体水平的建议。

(一)加强高中生的生涯规划教育,引导其做好自我探索、自我管理

对高中生进行生涯规划教育既要着眼当下,培养学生以选择能力为核心的人生规划能力,也要放眼未来,培养学生顺应未来社会发展与职业变化所需的核心技能与重要品格[8]。因此,针对新高考的要求,可以从高中生生涯教育体系建立、生涯辅导教师队伍建设、生涯辅导室、课程设置、活动设计等多种生涯教育思路来提升高中生对自我的探索,以期更好地了解自己的兴趣爱好和特长。针对低年级学生的选课建议和对高年级学生升学的教学和辅导工作为“学其所爱,考其所长”的新高考改革提供了学科依据和科学方法。各类以“终生发展为目的”的教育活动,与高中生综合素质培养高度契合,更有以生涯教育驱动素质教育的深意。

(二)引进高中阶段生涯规划以及升学指导的服务平台

2015年教育部办公厅颁发的《2015年教育信息化工作要点》明触提出:“坚持促进信息技术与教育教学深度融合的核心理念,以信息技术在教育教学中深入普遍应用为导向,推动教育理念变革,促进教育教学模式创新,发挥示范引领作用,引导资源共建共享,支撑破解教育改革发展的热点难点问题,促进教育公平,提高教育质量”。因此为了更好地服务高中生生涯规划教育,引导他们学会选择高校,选择专业,学校可以引进涵盖生涯规划系统、高考志愿服务系统、院校、专业和职业等的数据库系统。该系统能使学生依托强大的云端数据库、科学的测评工具以及在线化生成生涯档案,促进学生自由探索和自我了解,从而明确学习动机,建立以个人兴趣和特长为基础的专业库或职业清单。

(三)生涯人物访谈进高中校园

随着高中生生涯课程的研发,教师应不断创新教学手段。近年来,以访谈职场人士来获取目标职业深层情况的“生涯人物访谈”应运而生。它不仅可以激发高中生参与的乐趣,还能有效拓宽学生了解职业信息的渠道。高中教务部门可以充分利用家长资源、校友资源将不同行业和职业的人士带入高中,为学生描绘他们所处行业和职业的真实情况,使学生对职业世界有感性的认识,从而树立职业理想,提升学生选择未来职业的能力。

(四)构建高中生“生涯规划教育”社会实践基地

高中生生涯规划教育实践基地的建设需要高校、学生、基地单位等多方力量的配合,形成合力。高校可以和中学联合举办“高中生体验大学夏令营”,由专业老师指导课程研发,以高校大学生作为朋辈辅导的指导者,为高中生提供贴心的学习指导,以帮助他们深度探索专业,了解不同专业的特点,逐步形成自己的兴趣点和专业偏好,除此之外,还可建设高中生生涯规划企业基地,让高中生组团到真实的工作情境中进行短期见习或实习,在企业导师的指导下深入了解职业人的素质要求。

总之,大学生专业认同度的培养应该进行强调专业教育的全程化,高中阶段、选择高考志愿时、大学阶段都需要加强对学生进行专业教育和引导,只有这样,学生的专业认同度才能得到不断提升,才能选择出更加适合自己的专业。当然,无论采取何种措施,其着力点都应是发挥学生的主观能动性,真正激发学生了解专业、学好专业、用好专业的热情。

[1]何连龙,徐丹,何山.大学生专业兴趣调查及对策研究[J].高等工程教育研究,2009(2):116-119.

[2]王顶明,刘永存.硕士研究生专业认同调查[J].中国高教研究,2007(8):18-22.

[3]秦攀博.大学生专业认同的特点及其相关研究[D].重庆:西南大学(硕士学位论文),2009.

[4]胡小爱.高校大学生专业认同研究述评[J].济南职业学院学报,2011(5):14-17.

[5]毛兴永.高师生的专业认同及其与职业决策困难的关系研究[D].重庆:重庆师范大学(硕士学位论文),2011.

[6]李志,王琪琪,齐丙春.当代大学生专业认同度现状及对策研究[J].高教探索,2011(2):131-136.

[7]杨宏,施远程.高校学生专业认同研究综述[J].中国电力教育,2009(10):173-175.

[8]刘静.高考改革背景下高中生涯规划教育的重新审视[J].教育发展研究,2015(10):32-38.

Investigation and Countermeasures of College Students’Major Identity in Fujian Province

HAN Yanxia1, CHEN Yabin2

(1.CommerceDepartment,MinistryofPublicEducation,Fuzhou350108,China;2.Student’sWorkDepartment,FujianUniversityofTechnology,Fuzhou350108,China)

This paper is based on the investigation research over 957 college students from 7 colleges and universities in Fujian Province on the status of major identity. The results show that: 1. College students’ major identity were overall in the middle level, the scores of different dimensions were ranked from high to low as reputation, recognition, matching, engagement and preference. 2. Male freshman were showed of significantly higher score than female ones in major identity and its various dimensions, and students from other grades were significantly lower than females. Female students from different grades showed significant differences in major identity and its dimensions, the ranking from high to low was freshmen, sophomores, juniors and seniors; male students had significant differences in the total scores of awareness and preference, and the freshmen showed a significantly higher than juniors and seniors. 3. Undergraduates had significantly higher scores than non-degree students over major identity, commitment, matching and awareness; students of arts had significantly higher scores than the ones from humanities and science majors over total score of major identity, commitment and matching. 4. College students who chose their own majors had significantly higher scores than the students who chose their majors with others’ help or by enrollment adjustment over in major identity and its various dimensions. This research reveals that the fostering of college students’ major identity should emphasize the whole-process model over major orientation, and major orientation shall be carried out in high school, the major choosing after college entrance examination and college study with the aim of strengthening college students’ major identity.

major identity; major; college students

2017-04-06

本文为教育部批准立项的教育信息化试点项目“信息化环境下‘职业人才成长服务’培养模式探索”(教技函〔2012〕70号)的主要成果之一。

韩燕霞(1981-),女,福建莆田人,讲师,硕士,研究方向:职业生涯和教育心理学;陈雅彬(1988-),女,福建三明人,助教,硕士研究生,研究方向:职业心理与就业指导。

G642.0

A

1009-9735(2017)03-0129-05

——评《提升当代社会主流意识形态认同度研究》