“二胡演唱家”

——美国大都会歌剧院签约男高音李毅“南航”讲学有感

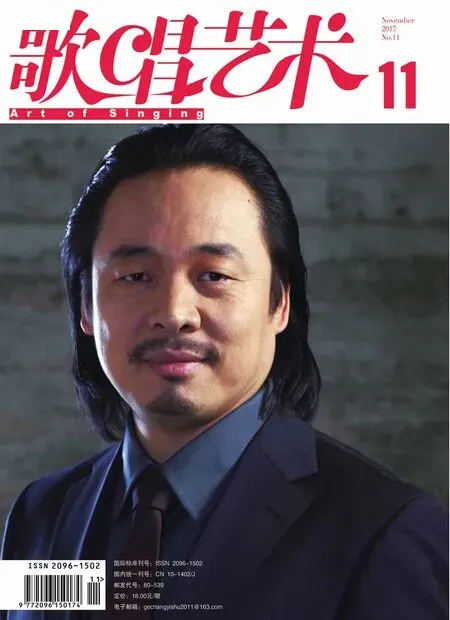

一位歌唱家,如能将声乐作品演唱得美轮美奂,已属不易;如果他还能将声乐作品“演奏”得惟妙惟肖,则更是罕见。然而,在我们身边就活跃着这样一位年轻的男高音歌唱家。他曾饰演过普契尼歌剧《艺术家的生涯》中的鲁道夫(Rudolfo);莫扎特歌剧《假扮成园丁的姑娘》中的贝尔费奥勒(Belfiore)、《唐璜》中的奥塔维奥(Ottavio)、《魔笛》中的塔米诺(Tamino);比才歌剧《美丽的姑娘》中的史密斯(Smith)、《卡门》中的唐·何塞(Don Jose);威尔第歌剧《弄臣》中的杜克(Duke)、《茶花女》中的阿尔弗雷德(Alfredo)等重要角色。他就是本文的主角——李毅,我将其称为“二胡演唱家”。

2017年5月5日,南昌航空大学音乐学院特邀美国大都会歌剧院签约男高音、华盛顿国家歌剧院独唱演员、肯尼迪艺术中心签约艺术家李毅先生进行讲学。李毅,2007年毕业于四川音乐学院声乐系,之后留校任教。2011年获得辛辛那提音乐学院全额奖学金,开启了他游历美国的生活。2013年,世界著名男高音歌唱家多明戈邀请李毅进入美国华盛顿国家歌剧院。

尽管讲学当天细雨蒙蒙,却阻挡不了众多慕名而来的听众前行的脚步。在整整一下午不间断的讲学过程中,他们一个个热情高涨,一阵阵惊叹不已,可谓不虚此行。作为一名从事器乐演奏与教学的大学教师,笔者有幸亲历李毅先生此次“南航”之行全过程,不禁被他那行云流水般的气息、迤逦纯洁的音色和娴熟完美的演唱技巧所折服,印象尤其深刻的是他惟妙惟肖地模仿二胡进行演唱的独特魅力。

李毅先生的演唱示范和声乐教学,不但让学习声乐的学生、从事声乐教学的教师受益匪浅,也让笔者豁然开朗。为何如此说?声乐演唱和器乐演奏有这么紧密的联系吗?笔者反复观摩李毅先生的讲学录像,认真揣摩其讲学精髓,结合个人器乐学习的经历,谈谈观感与启发,仅供参考。

一、声乐艺术的器乐化教学

在了解声乐艺术的器乐化教学之前,我们不妨先探讨何谓声乐艺术?声乐最早的源头可以看作是人类通过人声所传递的信息,而后简单的信号传递、转化成了言语的沟通,随后将生活中的喜怒哀乐通过跺脚、敲击物体形成了简单的歌舞。虽然有些原始,但可以算得上是原始音乐的萌芽。之后,随着语言能力的逐步发展和丰富,最终形成了早期的声乐艺术。本文所提及的“声乐艺术的器乐化教学”是指在声乐作品的学习、演唱过程中,教师通过与器乐教学方法的类比,更为直观、生动地开展声乐教学,采用这种互为借鉴的教学方法弥补传统声乐教学过程中的不足。下面让笔者带大家一起来看看李毅先生如何运用器乐化教学理念的。

1.演唱之前先行校音

李毅先生多次强调声乐演唱如同器乐演奏,尤其要像二胡、小提琴等弦乐器的音色一样迷人,他要求学生通过模仿弦乐的音响效果来演唱声乐作品。为了进一步解释这一观点,他打了一个比方,“正如琴弦是声带,琴弓是气息、琴体是共鸣腔体”,两者的表演如此相似。他认为,在声乐演唱过程中要注意音高、音位,尤其是演唱的第一个字,一定要放到音位上,一张嘴、一发声就要入调。演唱者只有根据自身的音色特点和音高位置来选择作品的调,才能完整地表现作品的调式、调性。这正如器乐演奏一样,在演奏之前要校好音,也就是声乐演唱的第一个字要在音位上,不要在演唱的过程中再根据伴奏来调整。

2.演唱之中把控颤音

李毅着重谈到颤音如何发、何时发等新鲜话题,他把这个问题归根于声乐的发声原理。他说:“发声即气息吹到声带上,使声带发生振动,歌唱时的颤音则需要更多的气息来推动声带。这就是初学者为什么觉得气不够用,一个乐句还没唱完,气先没了,后面自然就‘吊’起来唱。”李毅先生通过深入的文本研究,与大量舞台实践相结合,告诉听众演唱过程中并不需要每个字都颤。他强调在演唱长音时,一出声就必须先“站住”,在进入这个音的后半拍时再颤。此外,在唱歌剧时,由于需要大量气息来支撑颤音,尤其需要节省非颤音部分的气息运用。

现在看来,李毅的这种教学方法,与器乐演奏中的颤音技法的处理不谋而合。在器乐演奏中,无论是管乐还是弦乐、民族乐器还是西洋乐器,遇到长时值的音符时,通常从它时值的二分之一处开始颤,不管是靠气息吹动哨片抑或是通过手指揉弦颤动而发出颤音。也就是说,如果是二分音符,第一拍不颤,从第二拍开始颤;如果是全音符,就应当从第三拍开始颤。当然,如果你在歌唱过程中不存在气息问题,也就不需要刻意讲究从第几拍开始颤,通常在音给出来“站住”后过一会儿再颤,这样可以为演唱提供更长时间的气息支撑。

3.演唱之后呈现琴声

人的发声器官,由声带作为发出基音的器件,由口腔、鼻腔、咽腔、喉腔、胸腔等作为共鸣器件,是可以通过人的意志来调节的,通过改变其形状发出不同的声音。李毅先生借助肢体语言展开教学正是通过改变共鸣腔体来提高学生演唱技巧的。他时而要求学生歌唱时站正、站直,肩膀靠后,把胸腔“打开”;时而要求学生收紧腹部、举起双手,以改变胸腔内部形状;时而要求学生坐在椅子的前三分之一处,让学生捏住鼻子哼鸣、张开嘴巴哼鸣;唱高音时,打开后牙关,翻转声音,要求学生通过控制舌、唇、齿、咽等器官的不同位置来发音咬字。写到这里,笔者不禁想到,如果人体这件天然乐器能够像人造的精密乐器一样,发出精准的音高和美妙的音色,从而解决歌唱技巧上的难题,那么世界上将会涌现出不少优秀的歌唱家。

笔者了解到李毅先生的求学经历,在学习声乐之前,他曾以单簧管为主专业考入山东艺术学校。第一学期他接受了专业的器乐训练,第二学期转学声乐,在声乐学习后又选修了民族乐器——二胡。想必正是这两段宝贵的器乐学习经历,为他的歌剧演唱事业奠定了坚实的基础,也让他的声乐教学呈现出独特的器乐化教学思维。

二、器乐艺术的声乐化教学

器乐艺术的确立,是晚于声乐艺术的。早期的器乐主要是对人声的模仿,例如埙、萧、胡琴、马头琴、独弦琴等乐器。随着声乐艺术的发展,器乐艺术也逐渐发展起来,纯器乐则是在几千年之后才产生的。对于器乐艺术的定义,有人认为乐器能够单独表达一定的思想感情,有人却认为能够理解与欣赏才能称得上是器乐艺术。笔者所提出的“器乐艺术的声乐化教学”则与之前提及的“声乐艺术的器乐化教学”相似,简单来说,就是在器乐作品的创作、演奏和教育过程中,运用声乐化的教学理念。

笔者曾有过一段声乐学习的经历,特别赞赏和支持李毅先生“打通”声乐艺术和器乐艺术两大体系互为借鉴的观念。李毅先生形象而直观的讲学,重新燃起了笔者对歌唱的渴望。李毅先生的声乐器乐化教学理念,使笔者茅塞顿开,让之前那些没能解决的歌唱技巧难题迎刃而解。在他的启发下,反思器乐教学,亦有惊喜收获。显然,器乐作品的创作和演奏中也大量存在声乐化现象。

1.器乐作品创作声乐化

人声是音乐情感表现最为直接、自然,也是最令人动容的一种形式,所谓“丝不如竹,竹不如肉”就是最好的佐证。器乐也希望像声乐一样,被人们认可和喜爱,于是,大量的器乐作品在早期的创作中便融入了声乐化的表现手法。

二胡是民族器乐中最为贴近人声的乐器,说起二胡的声乐化作品,值得研究的是当代二胡大师闵惠芬的重大课题“二胡艺术的声腔化研究”。二胡艺术的声腔化,是指二胡艺术在当代发展中逐渐丧失了一定的中国传统民族乐器的韵味,而闵惠芬老师希望二胡能够回归到模拟人声、托腔、垫腔等技术的发展轨迹上来,进而探索二胡最为擅长、风格最典型、最贴近人声歌唱的艺术特点。从她的器乐的声腔化作品分析,将其分为三种。

首先,直接以声腔艺术为基础,通过改编和移植而来。如根据歌剧《洪湖赤卫队》中王玉珍的唱段《看天下劳苦大众都解放》改编的《洪湖主题随想曲》,根据徐玉兰的唱腔音乐改编的《宝玉哭灵》等。其次,没有明确的声腔演唱者,但是是从声腔改编、移植来的作品。如根据琴歌改编的《阳关三叠》,根据台湾民谣改编成的《草螟弄鸡公》等。最后,根据声腔表现手法创作的新作品,即作曲家在一度创作中有意识的运用传统声乐和器乐的“润腔技法”创作作品。如刘文金创作的二胡协奏曲《长城随想》,古筝曲《云裳诉》,竹笛曲《洪湖主题随想曲》《乱云飞》等。

从国外来说,对民族语言结构的形态化追求在一度创作中也有所体现。李斯特的钢琴曲《匈牙利狂想曲》被誉为“匈牙利民族史诗”,其中第六首第三部分第85小节就是在模仿民间艺人的咏唱。又如俄罗斯民族乐派作曲家里姆斯基-科萨科夫的交响曲《舍赫拉查德》第二乐章中部的第161—163小节。类似的音乐实例举不胜举,不同形态的腔音分布在世界各民族的音乐里,无处不体现着当地的民族语言和民族音乐。

2.器乐作品演奏声乐化

早期器乐的产生就是对人声的模仿,而如今器乐作品的演奏又何尝不是对人声歌唱的模仿呢?早在18世纪,法国启蒙思想家、哲学家和教育家卢梭认为音乐是“模仿人声的变化,表现出怨诉、表现出痛苦或喜悦的呼声,表现出威吓和叹息;一切情感的有声表现都属于旋律表现的范围,旋律模仿着语言的声调和那些在每一方言中都符合一定心理活动的语气。他不只是在模仿,他是在说话;而那不分音节的,但生动热情的语言是比日常语言要强烈百倍的。这就是音乐模仿力量的来源;这就是歌曲感人肺腑的力量来源”。这段话适用于一切具有旋律性的作品,不仅是追求人声变化的声乐作品,也包括执着追求对人声的模仿、对歌唱的模仿的器乐作品,而器乐作品的演奏正是通过不同的演奏技法、不同的音乐语汇来表达喜、怒、哀、乐等思想感情。

在演奏处理中,划分乐句、乐段、乐章,像说话一样,要将每个音符、每个乐句演奏准确,哼唱旋律主题,在边唱边弹中记忆谱子、记忆演奏指法,甚至将指法唱到旋律里。尤其是在弹拨乐器的演奏学习中,要求学生将断断续续的点状音响串联起来,用以刻画旋律的线条感,讲求乐曲的呼吸、气息、乐句和乐段的连贯性,努力做到音断而意连,正如声乐演唱的那样使旋律富有歌唱性。事实证明,越是富有歌唱性旋律的器乐作品越容易被大家所接受,也越容易成为经典。

3.器乐作品教育声乐化

器乐作品进入教学环节,往往都有声乐化倾向。从教师要求学生唱拍子、唱旋律、唱音型、唱和声等行为,可知器乐教学声乐化问题,并非李毅独创。也许这正是中央音乐学院许多器乐教授要求学生必须倾听声乐演唱的原因所在。

显然,声乐艺术和器乐艺术有着紧密的联系,两者相辅相成、互为借鉴。在当今的音乐教育中,高校普遍都是将声乐艺术和器乐艺术作为独立的课程来教学,两个体系之间缺乏有机联系。笔者建议高校音乐类学生的培养,在课程设置、培养方案和培养体系上做出调整,除了声乐及器乐为主项的学生要交叉互学外,还可开设“声乐艺术与器乐艺术之共性探讨”等两个体系相联系、相比较的课程,从理论层面提高声乐、器乐学生的专业素养,从而解决技术难题和弥补音乐上的缺陷,使声乐演唱能够在乐器演奏中找到借鉴之处,使声乐教学更加直观和生动。如果声乐的教学能像器乐教学一样,保持一种循序渐进的状态,并形成体系,势必可以解决很多技术上的难题,大大提高学生声乐演唱技巧。而器乐演奏能模仿“人肉乐器”,塑造乐器的歌唱性,使丝竹之乐更接近“肉声”、渐近自然,将音乐情感表现得更为直接和自然,使听众易于接受,便于欣赏和流于传唱,那么器乐作品也就不再像《阳春》《白雪》一样曲高和寡、晦涩难懂了。两者的结合能够极大地增强音乐表现力,达到“1+1﹥2”的效果。

结 语

一位歌唱家的讲座,能够引发声乐专业师生的共鸣,算是情理之中,如果还能引发器乐专业师生的写作冲动,则是意料之外。

笔者在南昌航空大学音乐厅初见李毅,不禁感慨:“好年轻的教授啊!”正是这位年轻的教授,已屡获国际大奖,手捧众多奖杯。李毅2014年便摘得了“美国大都会歌剧院歌剧比赛”最高奖项的桂冠,后又将第21届法国“马尔芒国际声乐比赛”第一名、美国“哥伦布歌剧比赛”第一名、美国“格尔达·利斯纳国际声乐比赛”第二名的优秀成绩收入囊中。李毅的亲切感、民族风、接地气儿,让歌剧这种高冷的艺术形式褪去华服、走入民间。

在讲学中,李毅毫无保留地为学生指导示范,在座听众也纷纷为他的低调和不骄不躁的艺术作风大大点赞。作为多明戈大师班有史以来第二位华人弟子,李毅已然成为中国声乐界的骄傲,是四川音乐学院人气最旺的“李老身儿”。最后,衷心祝愿这位年轻的男高音再攀艺术高峰!