简论舒伯特艺术歌曲创作的浪漫主义精神

浪漫主义(romantic)最早出现在南欧古罗马省府的文学领域,主要指中世纪时期运用罗曼系语言撰写的“传奇故事”“骑士故事”一类民间文学体裁。这种文学体裁强调主体性,用丰富的想象、夸张的手法来凸显个性化、理想化和感性化的自我表达。到18世纪末19世纪初,欧洲政治风云变幻,社会历经“启蒙”思想和法国大革命民主思想的洗礼,人们追求自由平等的理想信念日益强化。强调个性化表达的浪漫主义从文学逐渐渗透到美术、建筑、音乐和绘画诸领域,终而发展为风靡一时的文艺思潮,成为引领一个时代的美学追求。它折射着一种为社会变革寻找出路的努力,也体现为一种世界观的确立,“深深地植根于人们的心灵深处,始终洋溢于文艺创作之中。”①反映在音乐创作领域,表现为作曲家不再恪守古典传统的理性,不再局限于封建统治的束缚。他们从对古典的平衡与秩序的遵循转向对个性表达和自由抒情的追求,将主体性置于音乐创作的首位,产生了深广的影响。因此,涌现了一批勇于创新的作曲家,产生了一批个性鲜明的传世之作,代表着一个时代的创作水平,反映出一个时代的审美诉求,标志着西方音乐的发展进入浪漫主义时代。奥地利作曲家舒伯特就是浪漫主义时期音乐创作领域的一位杰出代表,他一生创作了1000余首音乐作品,尤其以艺术歌曲的创作成效最为显著,素有“歌曲之王”的美誉。舒伯特的艺术歌曲创作,突破了古典音乐创作传统的桎梏,将诗歌和音乐浑然结合为一体,具有鲜明的浪漫主义气质,成为艺术歌曲创作中典范。

一、舒伯特艺术歌曲创作的浪漫主义视界

如果说,“一个时代的优秀文学作品,是这个时代的缩影,是这个时代的心声,是这个时代千姿百态的社会风俗画和人文风景线,是这个时代的精神和情感的结晶”,那么,作曲家在特定时代中进行的音乐创造活动,不仅打上了那个时代的烙印,同时也反映出他自身的创作诉求、价值取向和审美理想。舒伯特的艺术歌曲创作既是浪漫主义时代精神的产物,也是其自身情感的结晶。

(一)舒伯特的艺术歌曲创作

舒伯特(Franz Schubert)于1797年1月31日出生在维也纳近郊一个普通教师家庭。他的父亲是一位教师,同时也是一位业余音乐家,舒伯特从小跟随父亲及兄长学习音乐。6岁进入学校上课,接受音乐启蒙。凭借卓越的天赋和勤勉的努力,他很快掌握了钢琴和小提琴演奏技巧。1808年,舒伯特进入少年唱诗班,受到了良好的音乐教育。16岁时,因变声期的缘故,他离开了唱诗班,开始到父亲工作的学校从事助教。1812年,舒伯特在担任助教的同时,开始了艺术创作之路。虽然工作忙碌,但他从未停止创作,而且产量颇丰。其中,著名的艺术歌曲《纺车旁的玛格丽特》《魔王》等就是他1814至1815年间创作的代表。

1816年,舒伯特决定从学校工作中抽身,潜心从事自己所向往的音乐创作。他对音乐的热爱与坚持使他取得了许多瞩目的成就,但也不得不承受生活拮据所带来的困扰。在离职后的很长一段时间里,舒伯特甚至要靠出卖自己的作品才能勉强维持生计。正是因为现实生活的艰辛与不得志,舒伯特常踟蹰于孤独失意的心境之中,然而当他投入于音乐创作时,却以对美好的期望和对理想世界的想象作为灵感的来源,在作品中呈现甜美诗意的表达。1828年3月,舒伯特在友人的相助下举办了个人音乐会。同年冬月,带着惊世的才华,舒伯特走到了生命的尽头。在他短暂的一生中,世人鲜少识得他的才华,直到逝世之后,他的大量作品及其艺术价值才开始得到人们的关注。

作为浪漫主义时期的代表人物之一,舒伯特先后创作了600余首艺术歌曲。正是因为他的勇于创新和不懈努力,他将艺术歌曲体裁提高至前所未有的高度,取得了与交响曲、歌剧等体裁同等重要的艺术地位。

舒伯特自1814年起开始艺术创作的道路,至1828年逝世,他的艺术歌曲《纺车旁的玛格丽特》《魔王》《野玫瑰》《鳟鱼》《摇篮曲》及声乐套曲《冬之旅》等都是具有极高艺术价值传世经典。艺术歌曲作为一种音乐体裁,在浪漫主义风行以前,作曲家们并不十分认同由文学与音乐融合共存所构成的这一体裁,也没有认识到文学与音乐的美学关联。直到以舒伯特为代表的浪漫主义作曲家出现,他们一改以往的古典创作传统,在创作中所选用的诗歌不仅有歌德、席勒、海涅等著名诗人的作品,还包括克罗卜施托克、霍尔梯、施莱格兄弟以及译成德文的莎士比亚、司各特等人的诗歌。舒伯特在艺术歌曲创作中,将诗歌与音乐结合为一体,实现了音乐和诗歌灵魂的升华,并将钢琴伴奏的重要性提高到与主旋律同等的地位,为艺术歌曲创作注入了灵感与生机,赋予了艺术歌曲全新的面貌,开创了艺术歌曲创作的新纪元。

(二)浪漫主义对舒伯特的影响

作为文艺思潮,浪漫主义产生广泛影响是在18世纪末至19世纪初的欧洲。当时的德奥知识分子因亲历社会的突变与理想的破灭深感无能为力,失望与无奈的交织使他们渴望回归到美好的内心世界。“所有的艺术家都说,他们是心不自主地驱使着创造自己的作品的,他们创作作品仅仅是满足了他们天赋本质中的一种不可抗拒的冲动”,②寻求用浪漫主义浓烈的幻想色彩覆盖晦涩的现实。

舒伯特的艺术歌曲创作处于德国诗歌的兴盛时期,他以敏锐的审美洞察力,将诗歌与音乐结合并加以艺术化处理,准确而细腻地将诗歌中蕴藏的情感、意境加以挖掘,用艺术歌曲的形式将其呈现。他曾选择许多不同类型的诗歌进行创作,都以音乐旋律与歌词的协调统一为原则,同时追求曲调、节奏与诗歌韵律的相互契合。例如舒伯特的艺术歌曲《听,听,云雀》歌词就出自莎士比亚的诗集。他回忆说,一次偶然的机会读到莎士比亚的这首小诗,被诗歌中描绘的美好愿景折服,故为此诗歌谱曲,该曲采用C大调,拍,起伏的旋律进行营造出活泼明朗的情境。特别是歌曲中间部分转至A大调,增加了作品的诗意化表现力。

在浪漫主义思潮的影响下,作曲家开始摆脱古典主义传统理性的桎梏,开始转向对主观情感表达的尊重和重视,进而催生了一批具有浓郁自传性、抒情性和个体性的音乐作品,“作为心灵生活向心灵的内在世界显现出来。”③舒伯特的艺术歌曲《菩提树》正是这样一首典范之作。该作品描写了主人公通过对家乡门前菩提树下愉悦时光的怀念,表达对昔日爱情的回忆和在流浪旅途中独自寂寥感伤的心情。该作品旋律线条简单平稳,富于歌唱性和抒情性,且与诗词意境水乳交融。又如艺术歌曲《小夜曲》的歌词来自诗人雷尔斯塔布的诗歌,全曲在温馨抒情基调上展开,讲述了一个男孩向心爱的姑娘表达倾慕的爱情故事。歌曲的旋律、伴奏和歌词的浑然统一,将听众引入宁静浪漫的意境之中,具有浓郁的抒情性和浪漫主义色彩。这些作品以“个体融于群体”的表达方式,反映了当时人们的思想变化,倍受追捧。

二、舒伯特艺术歌曲创作的浪漫主义精神

舒伯特的艺术歌曲创作浸透着他内心对音乐艺术的独到理解,是他心灵的诗性呈现和个人情感的自由表达。舒伯特的艺术歌曲“形成了一种表现方式,其中心内容是主体性的,表现形式也是主体性的,因为作为艺术,音乐固然也要把内在的东西表达出去,但是即使在这种客观存在中,却仍然是主体性的……”④他的艺术歌曲在调式调性、伴奏织体、曲式结构、和声配置等方面,形成了一幅多层面、立体化的壮美图景,将浪漫主义时期的艺术歌曲创作推向极致。

(一)旋律旋法的民族性

在浪漫主义思潮的影响下,文学家、诗人通过文学创作,在作品中表达知识分子对现实世界的不满以及对自由、理想的召唤。同样,作曲家多贴近生活,选择民歌旋律,发展民族音乐传统,民族风格也进入到舒伯特艺术歌曲创作之中。他创作的艺术歌曲旋律通常既带有民歌的朴素,又饱含着浪漫主义的气质。他积极吸纳民族民间音乐、乡村歌曲、民谣等元素融入创作实践,艺术歌曲成为他的民族情怀的具象化存在方式。哈里·歌德施密特认为,“舒伯特的歌曲不仅与民族有着‘根深蒂固’的关系,他还有‘无穷的创造力’。”⑤如他为革命诗人雷尔斯塔布和海涅所谱写的《天鹅之歌》具有深刻的思想性和出色的艺术表现,不仅彰显着浓郁的民族风格,而且折射出那个时代的社会风貌。他将艺术歌曲的意蕴充分发掘,赋予艺术歌曲以浪漫主义的精神意蕴。

(二)调式调性的多变性

作为音乐整体设计的组成部分,调式调性的布局在音乐创作中具有非常重要的地位。舒伯特的艺术歌曲创作,常运用多变的调式调性布局,如频繁运用远关系转调反映作品中情绪发展的不同阶段,形成明显的色彩对比。在他的艺术歌曲创作中,以不同的调性表现不同的人物角色,而不同调性的使用亦使音乐内容更加丰富鲜明,极具浪漫主义特征。

舒伯特的艺术歌曲《在河面上》选自声乐套曲《冬之旅》,是一首e小调的慢板(见谱例1)。歌曲在e小调上进入,由安静的氛围,慢慢延伸进入冬日河堤压抑严寒的情境,表现主人公追忆昔日爱情时悲伤苦闷的心情。

谱例1 选自《在河面上》

在歌曲进行到第24小节时,从e小调转至d小调,而后又转至e小调的同主音大调E大调,直至第52小节时再转回e小调。歌曲中的多次转调,增强了音乐旋律的起伏感,这种处理其实是发乎情感推进的自然取舍,而并非是作曲家单纯的创作技巧展示。调式调性的布局伴随着故事情节的发展设计,生动地描绘出歌曲中的主人公面对着冬日的河堤宣泄心中苦闷的情绪,这种从音乐本身所带来的戏剧性化的演进,具有典型的浪漫主义风格。

《回顾》同样选自声乐套曲《冬之旅》,描绘的是一个落魄的流浪汉,为穷困潦倒的现实烦恼万分,对往昔美好幸福的生活充满怀念的故事。歌曲从g小调进入,表现了主人公激动的心情。自第28小节开始转至g小调的同主音大调G大调,描绘的是主人公对以往生活的回忆,情绪变得明朗平和,回忆结束后又重新转回g小调,预示着主人公从回忆中抽离,回到了烦恼的现实生活。调式调性的变化伴随音乐发展的同时,也反映着主人公的内心世界。

同样具有调式调性变化特色的还有舒伯特所作的艺术歌曲《鳟鱼》,歌曲的第一段和第二段是降D大调,描绘了鳟鱼可爱活泼的形象,音乐给人以明朗的感受。歌曲的第三段却从大调式转变为小调式,转至降b小调,情绪与前面全然不同,从明朗转变为紧张、压抑、暗淡,体现了浪漫主义音乐充满戏剧性的特点。

(三)歌曲伴奏的融创性

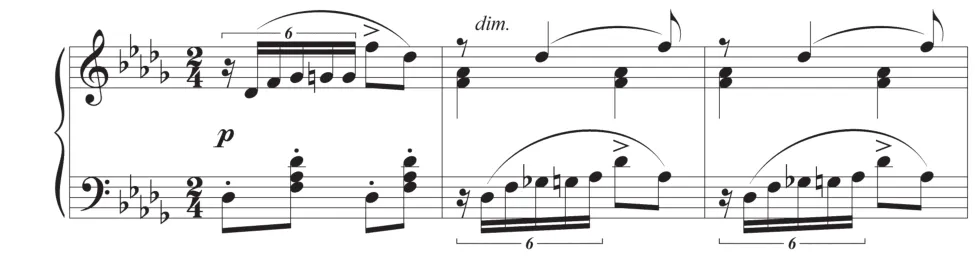

在舒伯特的艺术歌曲创作中,钢琴伴奏的艺术性也随着浪漫主义思潮的演进取得了质的飞跃。“伴奏既不是像在往昔歌曲作曲家的歌曲中那样只是简单的和声上的辅助,也不是像在现代歌曲作曲家那样从管弦乐的角度设想,把声乐部分纳入一个类似交响乐的结构之中,而是有意识地要把和声及器乐伴奏等纯音乐因素提高到与诗和旋律同等重要的地位。”⑥他为达到音乐、诗歌意境的完美融合,强化作品整体的艺术效果,他将曾经的前奏、间奏和尾奏都做了融创性的构思,大获成功。如他的代表作《鳟鱼》的钢琴伴奏就有浪漫主义幻想色彩的痕迹。前奏的音型活泼轻快、节奏平稳,钢琴以带有休止符的六连音持续进行(见谱例2),将鳟鱼在潺潺流水中嬉戏的画面描绘得十分生动;而中间部分不规则的节奏使音乐情绪陷入紧张,预示此处将产生戏剧冲突。当精巧安排下的钢琴伴奏配合声乐演唱,两者共同塑造的艺术形象就变得更为丰满、立体。

谱例2 选自《鳟鱼》

(四)伴奏织体的形象性

音乐和浪漫主义文学的结合构成艺术歌曲的主要特征,而声乐演唱与钢琴伴奏的完美结合则将艺术歌曲创作推向新的高度。在舒伯特之前,钢琴伴奏长时间扮演着歌曲作品中的从属角色,仅仅起到一定的和声辅助和支撑效果。但在舒伯特艺术歌曲创作中,钢琴伴奏不再作为单纯的伴奏乐器,其艺术性的深化发展是受浪漫主义思潮影响的结果。舒伯特擅长运用富于创造性的钢琴织体写法,将细腻的情感表达得淋漓尽致,使之成为音乐整体表现中必不可少的组成部分。他“创造了无数不同类型的伴奏音型,用以衬托不同的旋律,表达不同的情绪,描绘不同的背景,与歌曲旋律部分珠联璧合,共同创造歌曲完整的音乐形象。”⑦如分解和弦、柱式和弦、装饰音、震音、八度叠置以及综合性织体等。

舒伯特早期的艺术歌曲作品《纺车旁的玛格丽特》,钢琴伴奏的设计就很有特色。右手部分的音型是连绵不断的十六分音符,左手部分则安排在固定节拍出现断音,两者分别表现了纺车运作时不停转动以及每当转动到固定位置时机械发出的单调音响(见谱例3)。

谱例3 选自《纺车旁的玛格丽特》

在伴奏的配合下,歌曲成功塑造了一位单纯的少女沉湎于爱情中如痴如醉的形象,她一边摇着纺车,一边轻轻歌唱,伴奏音型在模仿纺车运转的声音的同时,也暗示着少女此时有些羞怯的心境。歌曲中间部分,钢琴伴奏中左手部分的低音不再持续,转为整小节六拍的柱式和弦,将少女玛格丽特温柔甜美的形象一展无遗。整个作品采用拍,节奏特点为“强、弱、弱、次强、弱、弱”,这既让音乐充满动感的韵律,使少女玛格丽特轻盈的姿态得到呈现,更是将情绪的变化刻画得形象逼真,使听众直观地感受到歌曲的情境。

另一首代表性的艺术歌曲作品《魔王》的钢琴伴奏,同样通过写意、描绘等手法被赋予了更强的艺术表现力。在这首作品中,伴奏织体还充当了一个重要的角色,那就是保持作品的统一性和完整性。在歌曲的前奏部分,伴奏的右手部分运用八度三连音的持续进行形成一种紧张跳跃的节奏,左手部分则由音节式上行与不协和音程组合有很强的流动感,让歌曲中马蹄声的律动和雨夜飞驰的紧张、惊慌得以充分表露(见谱例4)。

谱例4 选自《魔王》

而当歌曲中的“魔王”出现时,伴奏织体也随之发生改变。与之前的紧张快速的节奏音型不同,此处的钢琴伴奏改用平稳宽广的节奏音型,左手部分非常简洁,以单音和八度音程组合,表现出魔王为诱惑孩子时所伪装出的美好模样。

此外,艺术歌曲《幻影》也是值得一提的例子。舒伯特在这首作品中运用的伴奏织体较为特殊,与以往的作品相较而言是一次全新的尝试。全曲伴奏以附点二分音符的柱式和弦为主,手法极其简练,加之半音化的和声模进,营造出主人公凄凉、无奈、彷徨的心境,烘托了歌曲沉重压抑的气氛。歌曲的音响扣人心弦,给听众以深刻的震撼。

(五)和声运用的情感性

舒伯特艺术歌曲“伴奏部分丰富的和声手法,由于歌词内容的启发,使舒伯特充分发挥其无比丰富的想象力,在和声上尽情使用各种手法以加强音乐的表现作用,因此舒伯特的和声非常富有特色。”⑧如《魔王》中运用的和声十分典型,歌曲的第一乐段是叙事者对故事的叙述,运用导七和弦的紧张感突出了叙事者的激动心绪,导七和弦与主和弦进行的连续交替运用(见谱例5),使伴奏音响产生较大波动,描绘出父亲抱着病儿回家时的焦急情景。

谱例5 选自《魔王》

“舒伯特的和声语言即以他艺术歌曲中最为丰富、最富表现力,无论在转调方面、变和弦的应用方面、和声的色彩对比方面、半音化的处理方面,都有大胆的创造。”⑨他的另一首作品《小夜曲》的第二乐句,当情节发展至年轻男孩向心爱姑娘表达思慕之情时,和声转为F大调,突出了F大调的主和弦,渲染了主人公逐渐激动的心情;歌曲进入第三乐句时,舒伯特以属七和弦开始、以F大调主和弦结束,明亮的和声色彩,充分表达了主人公真挚热切的感情。这些属和弦及转调和弦的运用,有力地渲染了主人公情绪的变化,极具浪漫主义的情致。

(六)曲式结构的灵活性

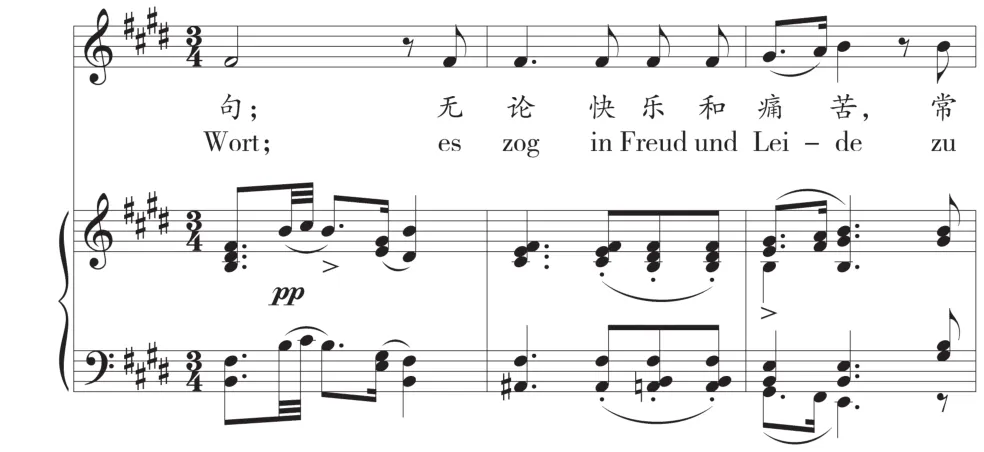

舒伯特在进行艺术歌曲创作时为了更好地塑造音乐形象、推动情绪发展,常以不同的歌曲结构形式呈现。他的代表作品《菩提树》选自声乐套曲《冬之旅》,是一部具有民谣风格的中板作品。该曲的歌词选自诗人缪勒的诗歌,全诗分为四个部分。歌曲采用单三部曲式,曲式结构是由ABA三部分组成的带再现的单三部曲式,符合浪漫主义时期注重个人情感抒发的特点。前后两段基本相同,中间部分的音乐稍有发展,包含一次转调,从主调E大调转至同主音小调e小调(见谱例6)。歌曲的主题乐句出现在长达8小节的前奏之后,讲述的是主人公回忆童年时的菩提树,歌曲的主部以E大调主和弦作终止。该曲的曲式结构相对简单,在以E大调为主的进行中稍有短暂的调性变化,体现了浪漫主义音乐初期的主要特色,富有浓厚的抒情意韵。

谱例6 选自《菩提树》

总之,舒伯特是浪漫主义艺术歌曲创作的集大成者,是艺术歌曲创作史上一座永恒的丰碑。在他的艺术歌曲创作中体现了维也纳古典传统与浪漫主义艺术思潮的密切关联。他具有创造性的音乐语言及表达手法,使浪漫主义的文学与音乐浑然一体,赋予了艺术歌曲以广阔的表现空间,将艺术歌曲创作推向前所未有的发展高度。在浪漫主义思潮风行的欧洲,舒伯特一边继承古典音乐创作传统、发展民族音乐,一边追求个性解放,强调自我情感表达,以艺术歌曲创作的方式折射出那个时代的风貌,反映着那个时代的旨趣。他的艺术歌曲“有其独特的情感意蕴、独特的音响结构、独特的表达方式和独特的创作个性,其总体美本身就是一个完满的系统。”⑩“我们在他们身上可以看到,同时既有丰满的形式,又有丰满的内容,既能从事哲学思考又能创造形象,既温柔又有力量,想象力的青春和理性的成熟结合在一种完美的人性里。”⑪这便是舒伯特艺术歌曲创作浪漫主义精神意蕴的贴切诠释。

注 释

①邹广文、夏莹《浪漫背后的现实——对18世纪末至19世纪初浪漫主义的回望》,《东岳论丛》1999年第5期。

②〔德〕谢林著,梁志学、石泉译《先验唯心主义体系》,商务印书馆1980年版,第262—263页。

③〔德〕黑格尔著《美学》(第1卷),商务印书馆1979年版,第97页。

④〔德〕黑格尔著《美学》(第3卷),商务印书馆1979年版,第388—389页。

⑤转引自李丛慧《浅析舒伯特艺术歌曲的创作特点》,《理论界》2007年第9期。

⑥〔美〕保罗·亨利·朗著,顾连理、张洪岛、杨燕迪、汤亚汀译《西方文明中的音乐》,贵州人民出版社2001年版,第477页。

⑦桑桐《半音化的历史演进(五)》,《音乐艺术》1997年第1期。

⑧同注⑦。

⑨桑桐《半音化的历史演进》,上海音乐出版社2004年版,第107页。

⑩居其宏《论音乐价值的构成与判断——兼与傅沉坦同志讨论》,《中国音乐学》1986年第1期。

⑪张黎编选《席勒精选集》,山东文艺出版社1998年版,第520页。