班级心理氛围与网络利他:有调节的中介作用

蒋怀滨,马 松,王海霞,林良章,陈 甄,李 琴

(福建师范大学福清分校应用心理学研究所,福建福州350300)

班级心理氛围与网络利他:有调节的中介作用

蒋怀滨,马 松,王海霞,林良章,陈 甄,李 琴

(福建师范大学福清分校应用心理学研究所,福建福州350300)

采用个体自尊量表(SES)、大学生网络利他行为量表(IABSU)和大学生班级心理氛围评定量表对350名大学生进行测试。结果显示,大学生班级心理氛围、自尊和网络利他行为间均呈显著正相关。自尊在班级心理氛围和网络利他行为的关系中具有部分中介作用,该中介效应受到性别的调节。相对于女生,男生的自尊水平在班级氛围与网络利他行为关系间更为显著。因此,从班级环境营造、管理制度建设、群体关系协调、干部素质提升、校园心理引导及自尊训练等角度提出大学生网络利他行为的有效塑造途径。

自尊;网络利他行为;班级心理氛围;性别;中介作用

网络利他行为是在网络环境下发生的能够使他人受到帮助而实施者并非出于明显自私动机做出的自愿行为,主要表现在网络条件下对他人的提醒、给予他人支持或指导、与他人分享信息等方面[1]。当下,对这一行为影响因素的研究主要包括助人者的认知、人格、动机等个体因素,而较少涉及助人者所处环境的作用[2]。作为个体发展的微系统,班级环境(教师支持和同学关系)对个体社会行为有重要而深远的影响[3]。此外,学生的亲社会行为也与班级互相关心、帮助的潜在文化及团结一致的班级凝聚力有关。在虚拟环境中,良好的班级心理氛围是否能够促进网络利他行为的发生,是笔者要探讨的一个问题。

社会认知理论指出,个体行为、主体认知和环境三者是动态交互影响的[4]。其中,自尊作为反映个体对自我的一种评价性和情感性体验,有突出的中介调节功能和评价功能。自尊是引发个体网络利他行为的重要主体性因素[5]。高自尊的个体为使自己的价值得以体现,会选择做出利他行为以得到他人的认可,从而促使他进一步做出现实和网络利他行为。从班级环境相关研究来看,自尊与师生关系、同学关系等密切相关[6]。教师与同学作为学生的重要他人,学生感知到的与这些重要他人之间关系的好坏及竞争程度,都会影响到学生的自尊水平。当学生体验到班级环境中有良好的关系时,会引起积极自我评价,进而有利于维护和增强个体自尊水平。因此,自尊可能在班级心理氛围和网络利他行为之间发挥中介作用。

研究发现,网络利他行为中存在着显著的性别差异,男生的网络利他倾向高于女生[7]。同时性别在班级心理氛围与自尊之间也有着重要的作用。Bolognini发现,男生的自尊水平显著高于女生[8]。男生关注外部世界较多,比女生更易受较好的班级文化及心理氛围的影响,产生积极的体验及情感,从而促进自尊水平的提高。基于此,性别可能在班级心理氛围与自尊之间起调节作用,对男生这一群体来说,自尊在班级心理氛围与网络利他行为之间的中介作用可能更明显。因而,笔者拟探讨班级心理氛围对网络利他行为的影响,并进一步关注自尊的中介作用和性别的调节作用。这些问题的探讨对大学生网络利他行为培养机制的认识与培养途径的提出有着重要理论意义,也对净化网络空间与推动网络生态文明有重要现实意义。

一、大学生班级心理氛围与网络利他行为关系的调查方法

(一)被试对象

采用整群随机取样法,问卷以班级为单位进行团体施测,选取福建师范大学大一和大二的7个班级共360名学生发放问卷,收回问卷323份,有效率为89.7%,其中男生108名,女生215名;文科179名,理科144名;农村247名,城市76名;独生子女87名,非独生子女236名。平均年龄(20.46±1.46)岁,平均每天上网时间4.54小时。施测过程中要求每名被试签署知情同意书。

(二)测试工具

1.大学生网络利他行为量表(Internet Altruistic Behavior Scale of Undergratuade,IABSU)[9]。此量表由郑显亮编制,分为网络支持、网络指导、网络分享、网络提醒四个维度,并对应26个条目。采用1(从不)到4(总是)计分,总分越高,表明个体具有更强的网络利他倾向。本次研究中量表的内部一致性系数α是0.90,分半信度为0.84。

2.个体自尊量表(Self Esteem Scale SES)[10]。此量表由孙钦玲根据Rosenberg编制的《个体自尊量表》修编而成。该量表共包含10个项目,并采用4点计分(从很不符合-非常符合)。量表总分10~40分,分数越高,表明个体自尊水平越高。本次研究中量表的内部一致性系数α是0.81,分半信度为0.78。

3.大学生班级心理氛围评定量表[11]。该量表由李向东编制,包括42个项目,并分为协作氛围、凝聚力氛围、文化与发展氛围、学习氛围、班主任氛围和班干部氛围六个维度。该量表按照从1(完全不符合)到5(完全符合)点方式计分。得分越高,表明班级心理氛围越好。本次研究中量表的内部一致性系数α是0.94,分半信度为0.87。

二、大学生班级心理氛围与网络利他行为关系的调查结果

(一)大学生网络利他行为总体状况

采用SPSS16.0统计软件对测试结果进行统计处理及数据分析。大学生网络利他行为的总平均分为(2.03±0.40),低于中等临界值2.5分(t=21.08,P<0.001),且男生网络利他行为的得分(2.11±0.37)高于女生的得分(1.98±0.37),不同差别有统计学意义(t=3.08,P<0.05)。

(二)大学生班级心理氛围、自尊与网络利他行为相关分析

大学生班级心理氛围的总得分和各维度得分与网络利他行为得分间均呈正相关,个体自尊得分与网络利他行为得分间也呈正相关(表1)。

表1 大学生班级心理氛围、个体自尊和网络利他行为的描述统计结果及相关矩阵

注:*P<0.05,**P<0.01,下同。

(三)班级心理氛围与网络利他行为检验

根据温忠麟提出的检验方法,首先分别将班级心理氛围、网络利他行为作为自变量、因变量进行多元逐步回归;其次分别以班级心理氛围、自尊作为自变量、因变量进行多元逐步回归;最后以网络利他行为为因变量,将自尊和班级心理氛围为自变量同时放入多元逐步回归方程[12]。由于依次检验(指前面3个t检验)都是显著的,所以自尊的中介效应显著。又由于第4个t检验也是显著,所以是部分中介效应。

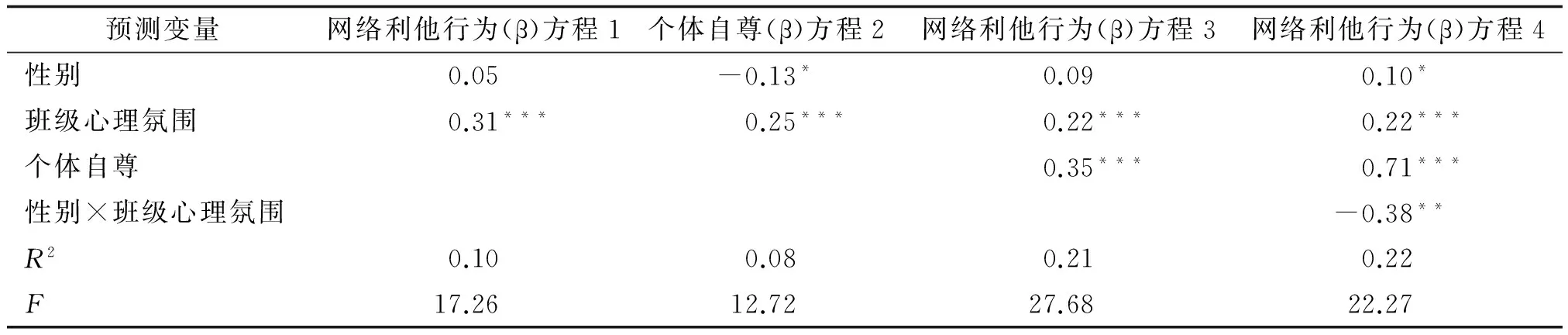

根据温忠麟、叶宝娟提出的层次检验方法,进行如下步骤检验:在检验中介效应的基础上构建班级心理氛围和性别的交互项;然后在方程中引入交互项,检验性别对自尊中介作用的调节效应。当班级心理氛围与性别交互项进入回归方程时,交互项的预测作用达到显著水平,说明性别在班级心理氛围与自尊之间存在调节作用(表2)。

以简单斜率检验分析性别在班级心理氛围和自尊之间的调节作用。结果表明,相对于女生的自尊(Bsimple=0.06,t=1.06,P>0.05),男生的自尊(Bsimple=0.36,t=4.62,P<0.001)在班级心理氛围与网络利他行为之间关系更为密切。膨胀因子VIF均不大于1.10,所以不存在多重共线性。

表2 有调节的中介效应检验

注:*P<0.05,**P<0.01,下同。

三、大学生班级心理氛围与网络利他行为关系分析

(一)大学生网络利他行为的基本特点

调查显示,相对于男生,女生的网络利他程度更低。这与刘勤学等人的研究结果相一致[13]。在网络空间主动提供帮助的人中男生占主导,尤其愿意提供网络知识技能方面的帮助。这是由于男生一般更倾向于冒险,有更强的好奇心,更愿意在计算机技能使用方面进行尝试和探索,所以男生比女生更精通电脑操作和运用,有更大的可能表现较多的网络利他行为。而且,男生在人际交往过程中更加主动,力求构建更广泛的人际网络,所以相对于女生更有可能主动实施利他行为。

(二)自尊在班级心理氛围与网络利他行为间的中介作用

班级心理氛围对网络利他行为的影响可以部分通过个体自尊这一中介变量实现。班级心理氛围通过对个体自尊的促进作用进一步影响个体的网络利他行为,作为重要的人格核心成分,自尊相对于班级心理氛围的外在环境,是影响网络利他行为的近端因素。根据班杜拉的社会学习理论,班级环境为学生提供了良好的语言行为或班干部的榜样行为等模仿学习对象,个体在生活和学习中进行模仿时会受到老师和同学的肯定、认可或赞许,这种积极的评价会促进个体产生良好的自我形象,这有利于自尊水平的提升[14]。班级内相关竞争的学习氛围、真诚沟通的人际环境、团结合作的班风会使学生有着更积极的生活和学习目标并有更加愉悦的体验,在目标和动机的驱使下,同学们会更积极向上,更加热情地对待生活,也更愿意给他人提供帮助,在网络环境中表现出更多的助人行为。自尊水平较高的个体,一方面有着积极的情绪体验,自信心水平也较高,其自信的表现也能够获得同学的认可,自我价值感得到提升,从而更倾向于帮助别人,表现更多的利他行为;另一方面,他们为了维护其较高的自尊水平,可能会选择做出一些亲社会行为以获得周围人的赞赏,同学们的这种支持、肯定或有利的反馈又进一步强化了他们的助人行为。

(三)性别在班级心理氛围与网络利他行为间的调节作用

通过考察“性别对班级心理氛围—自尊—网络利他行为”这一中介链条的调节机制,发现性别在班级心理氛围与自尊之间的调节效应具有统计学意义。这意味着,班级心理氛围能够提升男生自尊水平,进而促进更多的网络利他行为。女生的表现较为内敛不够活跃,在人群中得到的关注也没有男生多。而男生性格更外向,更倾向于关注外部世界,易受外在环境如班级的影响,在融入班级和与同学互动过程中,他们往往表现得更加主动、开放,能产生更多愉悦的情绪,获得更多的支持和接纳。自尊很大程度上反映了个体对自己生活环境及在这种环境中价值感的体验与认知,社会与他人的接纳有助于增强自信心,进而有助于自尊水平的提高。

四、大学生网络利他行为的有效培养途径

(一)培育良好的班级心理氛围

班级心理氛围对大学生网络利他行为的塑造有着重要的推动作用。教育工作者应着重构建大学生班级和谐心理环境。首先,重视建立完善有效的班级管理制度,强化和完善班级目标建设。班级目标是班级成员共同拥有的愿景和追求,对成员的行动具有导向和指引作用,对增强班级成员集体荣誉感和凝聚力有积极意义,由此,应着眼于加强班级的目标管理以实现有效班级管理制度的建立。有序的规章制度是实现班级良性发展的有效保障和依据,所以班级需根据本班实际情况制定相应的班级管理制度和文化制度,如班委工作和推荐选举制度、班级事务公示与班费管理制度、志愿者与公益活动管理制度等。其次,恰当地处理不同学生群体之间的关系,包括学生干部与普通学生、家庭经济困难学生与普通学生、学生干部及非正式群体。最后,提升学生干部队伍素质。在班级事务与活动中,学生干部主要起到凝聚带头作用、示范激励作用、桥梁纽带作用,故而组建一支责任意识强、综合素质优、组织能力高的学生干部队伍,显得尤其重要。通过科学的任用机制,将德能兼备并乐于奉献的优秀成员选拔到学生干部队伍中。同时,着力加强对学生干部队伍的组织建设、作风建设和制度建设。在日程管理过程中,重视健全科学的监督考察机制和考核激励机制。良好的班级心理氛围有利于班级成员的协作能力和凝聚力的提高,进而增进亲社会水平以及网络利他行为。

(二)增强班级成员的自尊水平

个体自尊的中介作用对于探索网络的积极意义和利用网络的正面价值有着重要的作用。因此,提高个体的自尊水平就具有其现实意义,特别是对于那些处于弱势的群体,可以借助一定的教育和培训增强他们的自尊认知与评价。一方面,应帮助班级成员树立积极的自我评价与接纳认知,主动引导他们学会以发展的眼光看待自己,逐步形成并维护对自身的正面评价[15]。另一方面,要鼓励班级中的个体确立适当的目标[16]。为了避免因目标过高而引起低自我效能,教师应帮助班级成员通过短期目标的达成而循序渐进地实现远期目标。此外,还应培养班级成员关注并挖掘自身优势以展现自我价值。班级中个体自身能力、身体状况、思维方式以及处世原则的发展存在差异性,教育管理者应培养他们的前瞻性思维,利用自身优势创造各种可能条件建立自信,从而提升班级成员自尊水平,并形成其良好的人际互动,引发他们做出更多网络利他行为,实现自我价值。

(三)注重班级内性别差异的影响

性别在班级心理氛围与自尊之间具有调节作用,然而女生相较于男生,其个体自尊更难通过班级氛围得以促进和提高。在班级人际交往中,女生倾向于将自己的注意力过多地聚焦在与生俱来的外貌方面,在他人面前产生较多的自卑感。并且,女生由于缺乏对自我的客观认识和评价,容易导致理想自我和现实自我的激烈冲突,难以接受现实中的自我,因此有可能陷入自卑的泥潭而自我封闭。这说明个体自尊的提升对于女生来说显得更为重要,教育工作者要引导班级中的女生正确地评价自己,认识到自我有可能改变以及不能改变的方面,并能无条件地接受无法弥补的缺陷。同时,教师也要注意帮助女生制定适当的人生目标以及寻找理性的参照标准,合理地控制和调节自己的人际交往行为,实现理想自我和现实自我的积极统一。

[1]郑显亮,赵 薇.中学生网络利他行为与希望的关系:自我效能感与自尊的中介作用[J].心理发展与教育,2015,31(4):428-436.

[2]蒋怀滨,林良章,马 松,等.家庭功能对大学生网络利他的影响:感戴的中介作用[J].贵州师范大学学报:自然科学版,2016,34(3):106-110.

[3]罗建河.积极班级环境与学生亲社会行为能力的培养[J].班主任,2010,32(7):11-14.

[4]刘勤为,徐庆春,刘华山,等.大学生网络社会支持与网络利他行为的关系:一个有调节的中介模型[J].心理发展与教育,2016,32(4):426-434.

[5]蒋怀滨,缪晓兰,郑婉丽,等.自尊对网络利他的影响机制:基于系列中介模型的研究[J].贵州师范大学学报,2016,34(5):103-109.

[6]裴 珍.大学新生心理健康状况、自尊和班级人际关系的研究[D].济南:山东师范大学,2008.

[7]郑显亮.现实利他行为与网络利他行为:网络社会支持的作用[J].心理发展与教育,2013,29(1):31-37.

[8]Bolognini M.Self-esteem and mental health in early adolescence:Development and gender Difference[J].Journal of Adolescence,1996,19(3):364-367.

[9]郑显亮.大学生网络利他行为量表的编制[J].中国临床心理学杂志,2011,19(5):606-608.

[10]孙钦铃.自尊量表的修订[D].广州:暨南大学,2007.

[11]李向东.大学生班级心理氛围的评价与优化研究[D].呼和浩特:内蒙古师范大学,2006.

[12]温忠麟,叶宝娟.有调节的中介模型检验方法:竞争还是替补[J].心理学报,2014,46(5):714-726.

[13]刘勤学,陈 武,周宗奎.大学生网络使用与网络利他行为:网络使用自我效能和性别的作用[J].心理发展与教育,2015,31(6):685-693.

[14]阿尔伯特·班杜拉.社会学习理论[M].北京:中国人民大学出版社,2015.

[15]蒋怀滨.内隐社会认知视角下大学生感恩对幸福感的预测作用[J].江西理工大学学报,2015,36(16):86-93.

[16]蒙晓影.高校心理健康教育的价值取向的反思与重构[J].江西理工大学学报,2016,34(4):70-73.

(编辑:陈 越,马川建)

2016-06-13

国家社科基金青年项目(16CSH048);福建省教育科学“十三五”规划一般项目(FJJKCG16-405);福建省中青年教师本科高校教育教学改革科研项目(JZ160220)

蒋怀滨,男,副教授,心理学硕士。研究方向:应用心理学。

G444

A

1009-4784(2017)01-0034-05