“三阶段三层次”药物分析实践教学新模式探索

姚 宏,林新华,黄丽英,李少光,郑艳洁

(福建医科大学药学院药物分析系,福建福州350122)

“三阶段三层次”药物分析实践教学新模式探索

姚 宏,林新华,黄丽英,李少光,郑艳洁

(福建医科大学药学院药物分析系,福建福州350122)

采用访谈法、文献法分析学生药物分析基础知识及实验技能、教学模式与内容、团队协作精神、创新意识等方面的现状,探索建立考核性实验教学、验证性实验教学、综合设计性实验教学的“三阶段三层次”药物分析实践教学新模式,强化学生的药物分析实验基本技能,提高学生的综合素质和实践能力。

药物分析;实践教学;教学模式

为全面落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》,教育部高教司于2012年发布了《教育部等部门关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见》(教思政[2012]1号),明确提出要深化实践教学方法改革,把加强实践教学方法改革作为专业建设的重要内容,加强综合性实践科目设计和应用,支持学生开展研究性学习、创新性实验等。药物分析实践是药学及相关专业药物分析课程教学中必不可少的重要环节[1],其教学目的不仅是使学生掌握和巩固药物分析的理论知识,而且还要培养学生实际操作能力、独立分析问题和解决问题的能力,继而培养学生的创新能力。同时,实践教学也是培养学生科学的工作态度、实事求是的工作作风和良好的职业道德必不可少的环节。在高等教育改革与发展的新形势下,随着实验教学改革的深入,实验教学已从单纯的验证性实验逐步转换为把实验教学作为学生学习新知识、培养科学思维和实践创新能力的手段。因此,药物分析实验课改革是必要的,是实现培养具有创新精神和实践能力的高素质人才的重要步骤。笔者分析了当前高等医药院校药物分析实践教学方面的现状,在此基础上,探讨建立考核性实验教学(第一阶段,低层次)、验证性实验教学(第二阶段,中层次)及综合设计性实验教学 (第三阶段,高层次)的“三阶段三层次”药物分析实践教学新模式。

一、药物分析实践教学现状

随着高等教育教学改革的发展,目前多数医药院校的药物分析实验教学内容和模式得到了一定程度的革新。然而,药物分析实验课的教学过程中仍然存在着一些需要探索和思考的问题。

(一)化学基础理论知识及实验基本技能需要巩固

药物分析是以无机化学、有机化学及分析化学等课程为基础的药学专业课程,药物分析实验涉及到大量的化学基础理论知识和实验基本技能。在高等医药院校的课程安排中,这些基础的化学课程一般安排在大一、大二学年,药物分析专业课程则通常安排在大三或大四学年。基础课程与专业课程的学习存在时间间隔,学生在基础课程阶段已学习的基础理论知识已有所遗忘,基本实验技能需要进一步巩固。如在实验教学中,经常发现学生将移液管与吸量管相混淆,在称量、移液、定容、过滤或滴定分析中存在操作不规范等问题,有些学生对高效液相色谱、气相色谱分析的基本原理及操作流程较为生疏。

(二)实验教学模式单一,教学内容需要及时更新

当前我国多数医药院校的药物分析实验教学仍然以“讲授型”教学为主,实验课中教师先介绍实验内容及注意事项等,学生依据实验教材开展实验。这种教学模式千篇一律、枯燥乏味,学生处于被动学习状态,容易产生厌烦情绪,丧失学习的主动性和热情[2]。长期以来,医药院校的药物分析实验教材多以《中国药典》的部分药物的质量标准为素材编写而成,教学内容多为验证性的实验项目。随着科学技术的进步,质量标准的内容也随之增补及更新,这就要求药物分析实验教材的内容应及时更新,适应社会发展的需求。

(三)团队协作精神、创新意识与思维能力的培养需要加强

传统的药物分析实验教学模式注重培养学生依据质量标准开展药品质量检测分析的能力。随着时代的发展,社会对人才素质的要求越来越高,在实际工作中,往往需要团队成员协作攻关,共同完成研究项目。近年来,无论是药学相关专业毕业生工作后的回访,还是用人单位的反馈,比较集中的意见是,毕业生到岗工作后,基本能胜任药品的质量分析检验工作,但对于开展新药的质量标准研究等创新性研究工作大多无头绪,而对于如何起草药品的质量标准草案,也缺乏系统的认识和思维能力,往往需要一段时间的业务熟悉和培训后才能进一步开展工作。这使得企事业单位对药学相关专业本科生的创新能力和素质产生很大质疑,直接影响到大学生的就业问题。因此,必须进行实践教学模式的探索与改革,建立适应社会发展需求的药物分析实践教学新模式,加强培养团队合作精神,培养学生科学思维能力和解决问题的能力[3]。

二、“三阶段三层次”药物分析实践教学新模式探索

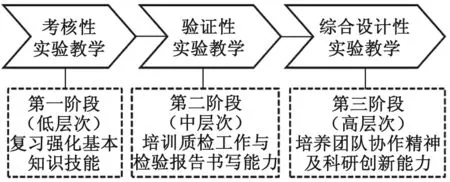

针对当前药物分析实践教学中存在的问题,课题组尝试进行药物分析实验教学模式改革,探索将单纯的验证性实验教学扩展为包括考核性实验教学、验证性实验教学及综合设计性实验教学“三阶段三层次”实践教学新模式(图1),以便使学生在掌握和巩固药物分析理论知识的同时,确保其能具备扎实的药物分析实验技能及初步具备开展药物分析科学研究的相关能力,从而更好地适应社会及药学事业的发展需求。

图1 “三阶段三层次”药物分析实践教学模式图

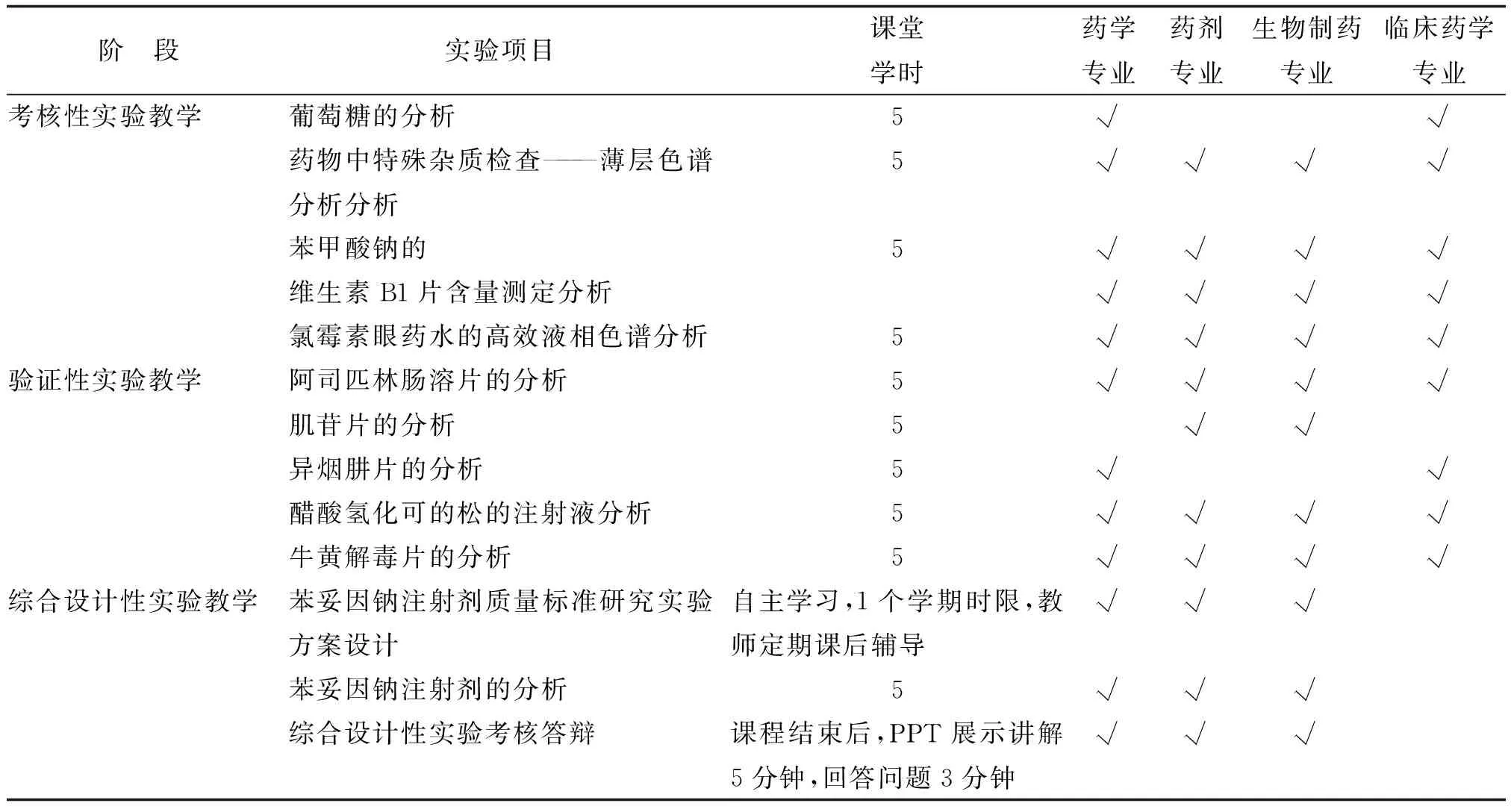

“三阶段三层次”教学模式以福建医科大学2012、2013级药学、药剂、生物制药及临床药学四个本科专业学生为对象,进行实践探索。药物分析是上述各专业共有的核心课程,原有药物分析实验项目共有10个,包括1个化学原料药实验、1个中药制剂分析实验及8个化学制剂分析实验。依托这10个学生实验项目,重组实验内容和学生学习的时间顺序,补充综合设计性实验内容。各专业实践教学具体安排见表1。

(一)第一阶段复习和强化药物分析知识与技能

针对学生基础理论知识及基本实验技能需要巩固这一实情,设置考核性实验教学环节。将药品质量分析中涉及常规仪器和分析方法的实验内容放在第一阶段学习,着重复习分析化学的基本理论知识及强化基本的实验操作技能(复习巩固阶段,低层次),使学生做到温故而知新。为切实起到促进学生对基本理论知识的“查漏补缺”及纠正不规范的操作习惯这一目的,这一阶段的学习要随堂进行考核,要求学生课前预习,自主完成复习,课中认真听讲,强化分析知识与技能[4]。

这一阶段重组实验内容和学习的时间顺序,设置了化学反应检查与鉴别、薄层色谱分析、容量滴定分析、紫外可见分光光度法分析和高效液相色谱分析5种类型实验的课堂讲解与学生实践,如:葡萄糖的分析、药物中特殊杂质检查-薄层色谱分析、苯甲酸钠的分析、维生素B1片的含量测定分析、氯霉素眼药水的高效液相色谱分析等实验,同时依据学生的实际操作规范程度严格记分,最终计入期末总成绩。药剂、生物制药专业偏重培养制剂方面的应用型人才,适当减少了药物分析实践教学学时数,原料药“葡萄糖的分析”未予开展。

表1 2012、2013级药学及相关专业药物分析实践教学学时安排

(二)第二阶段加强训练药品质检技能与报告书写能力

药物分析实验的重要任务是培养学生依据《中国药典》或各级质量标准要求开展药品质量检测分析的能力。在完成第一阶段基本知识和技能巩固学习后,第二阶段的学习着重对专业实践技能进行培训(专业实验技能培训阶段,中层次),同时依据新版《中国药典》或局颁质量标准对某些药物品种的检测手段进行了更新与调整,这一阶段重点评价、考核学生是否完全具备依据法定标准进行药品质量检验与书写检验报告的能力。

第二阶段设置西药制剂、中药制剂2个类型实验的验证性实验教学,如安排学生进行阿司匹林肠溶片、牛黄解毒片的药品质量全检的验证性实验,将原来采用紫外分光光度法进行含量分析的内容更新为高效液相色谱分析的内容。通过上述实验的学习,学生必须完全具备依据法定标准《中国药典》进行药品质量检验的能力,掌握检验原始记录、检验报告的书写格式与内容。学生验证性实验结果与实验报告的书写掌握情况单独记录成绩,最终计入期末总成绩。针对药剂、生物制药专业学生专业区分度及培养目标的不同,这一阶段适当减少其教学学时,略去“异烟肼片的分析”实验。

(三)第三阶段培养团队协作精神、科研创新意识与思维能力

社会发展对药学专业人才的综合素质要求越来越高,传统的“讲授型”实验教学模式不利于培养学生的团队协作精神与科研创新能力。因此,需要深化教学改革,开展综合设计性实验教学(第三阶段,高层次),让学生分组组成研究团队,分工协作,以科研模式完成新药质量标准研究与起草质量标准草案等实验内容[5-6]。这一阶段教学中,教师充当“导师”的角色,为学生选定符合实验室条件的药品质量标准研究对象,引导学生查阅文献和书籍,让其了解药品质量标准研究及草案制订的全过程,鼓励学生自主设计实验方案。同时,教师对学生给出的实验设计方案进行审阅修改,引导学生自主学习和分工协作开展研究工作,培养其团队协作精神和科研创新能力。

第三阶段的综合设计性实践教学为药学及相关专业学生开设了苯妥因钠注射剂的质量标准研究实验项目,由学生自由组队,查阅文献并自主设计注射剂的质量标准研究方案。依据所设计实验方案、质量标准研究内容、质量标准草案等完成情况分组给予学生成绩。同时,在实验结束后,组织学生分组进行答辩,采用多媒体PPT讲解实验设计内容、数据分析与处理、及存在问题等,根据学生答辩情况给予成绩,最终计入学生的期末总成绩。临床药学专业因定位于培养临床药学服务的专门人才[7],学生毕业后主要进入医疗机构开展临床药学服务,为加大专业区分度,在该专业的实践教学中暂未开展药品质量标准研究的综合设计性实验内容。

三、教学效果与反思

“三阶段三层次”教学模式已运用在福建医科大学药学院2012、2013级药学相关专业学生的药物分析实验教学中。在教学活动结束后,笔者对教学过程中学生的表现及教学的成效进行了梳理,对存在的问题进行了反思。

(一)教学成效与反馈

第一阶段学生完成情况显示,多数学生均能熟练使用相关分析仪器进行药物的质量分析,不规范的实验操作出现频次较往届学生减少;第二阶段,学生基本掌握了药品质量全检的工作流程和内容;第三阶段,学生均自主完成了实验研究方案的设计,并独立完成了质量标准研究内容。经过“三阶段三层次”的实践教学,学生的整体素质得到了提高。相较往届毕业的学生,参与该实践教学活动的学生,普遍在后期毕业实习的药品检验机构、科研院校或药厂等单位得到了良好的评价。

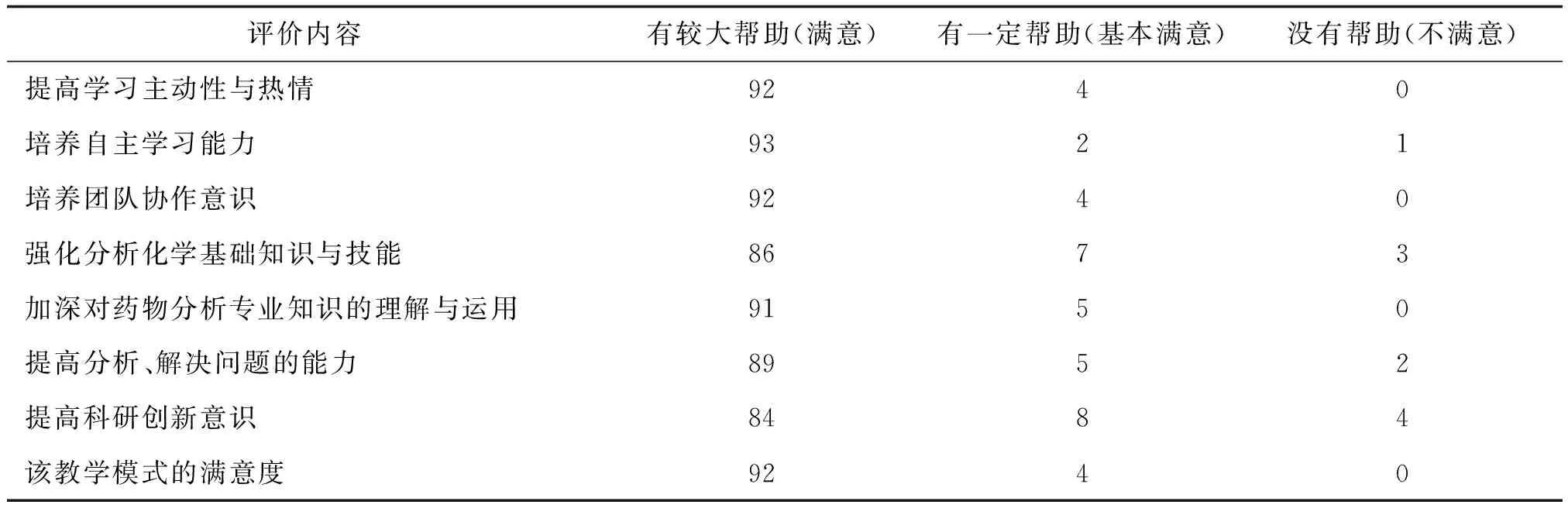

为考察学生对该实践教学模式的满意度,教学结束后,对96名参与学生进行了问卷调查,并收集反馈意见。其中大多数学生认为该教学模式对提高自主学习能力、培养团队协作意识、加深专业知识的理解与运用、提高独立自主解决问题的能力等有较大帮助。有少部分学生对该教学模式提出了一些改进的建议:(1)希望全天候开放实验室,供有兴趣的同学随时可进入实验室开展实验;(2)希望在实验过程中能有教师现场指导;(3)希望在实验前教师能进行讲解及理论指导。总体而言,96%的学生对该教学模式的满意度较高,参与调查的学生对该教学模式基本满意(表2)。

表2 学生对“三阶段三层次”药物分析实践教学模式的反馈情况 (n=96)

(二)教学反思与建议

“三阶段三层次”教学模式在实践教学中也存在一些问题。首先,参与教学实践的学生人数较多,所配备的指导教师人数有限,而且实验设备及场地也有限。其次,各专业的实践教学学时和内容安排基本相同,不利于学生专业认知力的培养及未来发展方向的把握[8-9]。因此,在条件允许的情况下,建议加大对药学及相关专业的建设力度,扩充人力、物力,大力支持开放实验室的建设,着力打造综合性实验教学平台,促进各专业实践教学模式改革的深化。另外,各专业实践教学内容需要进一步合理调整,以体现专业区分度。药物制剂与生物制药专业建议补充新技术制剂或新剂型的验证性实验内容;临床药学专业增加体内药物分析相关的综合设计性实验内容。

在医药院校药学相关专业的药物分析实践教学中,“三阶段三层次”实践教学模式的应用是一种新的教学方法的尝试,旨在提高药物分析实践教学质量,培养具有创新意识和实践能力的高素质药学专门人才。当前这一教学模式仍然在探索中,还有待不断改进与完善。

[1]黄 艳,毛彩霓,姜月霞,等.药物分析实验教学改革的探索[J].科技咨询,2012(3):198.

[2]苏 丹,刘匡一,李晗芸,等.独立学院药物分析实践教学改革探索[J].科技咨询,2015(27):234-236.

[3]徐 溢,穆小静,倪雅楠,等.药物分析实验教学探索与革新[J].化工高等教育,2011(4):56-58.

[4]Chen H J,She J L,Chou C C,et al.Development and application of a scoring rubric for evaluating students’ experimental skills in organic chemistry: An instructional guide for teaching assistants[J].Chemical Education Research,2013(10):1296-1302.

[5]刘传勇,高英茂,于修平,等.创建基础、综合、创新相结合的医学基础实验课程新体系[J].实验室研究与探索,2009(1):15-16,19.

[6]Dalmás M,Moura N F D,Rosa G R, et al.Mini-project for teaching experimental organic chemistry based on N-C cross-coupling promoted by microwave[J]. Química Nova,2013(9):1464-1467.

[7]Rotta I,Salgado T M,Silva M L,et al.Effectiveness of clinical pharmacy services:an overview of systematic reviews(2000-2010)[J].International Journal of Clinical Pharmacy,2015(5):687-597.

[8]李少光,林新华,黄丽英.“角色扮演”教学法在药学专业教学中的运用[J].福建医科大学学报:社会科学版,2016(1):41-43.

[9]Borgen S T,Borgen N T.Student retention in higher education:Folk high schools and educational decisions[J].Higer Education,2016(4):505-523.

(编辑:马川建)

2016-06-06

福建省高等学校教学改革研究项目(JAS14697);福建医科大学高等教育教学改革工程资助项目(J12005)

姚 宏,男,副教授,药物分析学博士。研究方向:中药药效物质及体内过程分析。

R917-4

A

1009-4784(2017)01-0043-05