基于“地域社会圈”的集合式住宅分析——以韩国板桥集合住宅与首尔江南住宅为例

王长鹏 Wang Changpeng

0 引言

现今人们居住的住宅是分散的,相邻之间的住宅并没有什么联系,这就是“1户=1家庭”(1=1)的居住方式[1]。这样的居住方式在当代中国看似是理所当然的,但在以前的中国却是另一番景象:许多人同住一座宅子,终年低头不见抬头见。“1=1”的居住模式是在一战之后兴起的,战争的残酷致使人们流离失所,一个家庭住一座宅子无疑是痴人说梦。也就是从那时起,追求效率与技术使住宅走向标准化,也即家庭的标准化。无论是欧美、日本还是中国,近代形成的居住方式让住宅具有共同的特征:一是注重隐私,关起门来过日子;二是邻里关系淡薄,无法形成社区。“1=1”的生活模式在当时那种重生产、重生育的年代是具有实用性的,但随着社会经济的发展,尤其是近年来老龄化的加剧,这种模式所带来的问题开始跃然纸上,尤其是日本近年频发的“孤独死”[2]开始引起人们的反思,“即便是独居者,也不会被孤立”构想也因此而来。

1 山本理显与“地域社会圈”

1.1 山本理显简介

日本著名建筑师山本理显(图1),1945年出生于中国北京,1968年毕业于日本大学理工部建筑系,3年后获得东京艺术大学建筑学硕士学位,硕士毕业后在以聚落研究闻名的东京大学原广司研究所进修。1973年在横滨成立“山本理显设计工场”,正式进入建筑圈。从业43年来,山本理显设计了诸多有名的作品,诸如岩出山中学、东京东云soho、北京建外soho、天津图书馆等。他的各个时期的作品很难简单地用风格的差异来划分开来,但他的作品充满个性,反对机械式地简单堆砌,并且强调建筑空间影响人的行为方式,注重将建筑与环境有机结合起来,并将最新科技成果运用到建筑中的思想使其脱颖而出,成为当今日本最具创造力与革新精神的建筑师。

1.2 “地域社会圈”

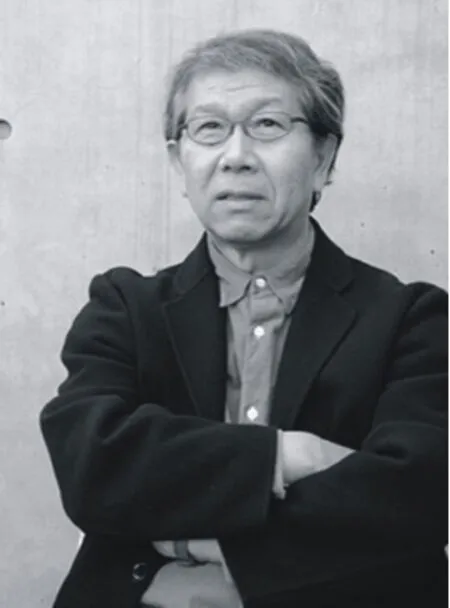

诚然,山本理显求学的时代恰是正统现代主义饱受非议的时代,但也是建筑文化多元的新时期,从他作品中体现出的人文情怀也能看到后现代主义的影子。但后现代主义仅解决了建筑的表面问题与形式问题,自身的缺陷使其不可能成为一种统一的建筑思想。由此,20世纪90年代后,山本理显逐渐摆脱了这种思想的纠缠,转而重新研究聚落形态,“地域社会圈”正是其在横滨国立大学任教授时与学生讨论所提出的课题,意即“改变居住方式,就是改变城市”。他认为,现今居住在城市中的人们只是单纯地把住宅当做居住场所,而并没有考虑到住宅更深层次的社会含义。通过多年的研究,他认为住宅并非单纯地由居住空间组成,它作为构成城市的要素之一,应该由“店铺”(开放空间)和“寝室”(私密空间)两部分组成(图2)[3]。这样,住宅就会拥有开放性与私密性两种特点,当然这种居家办公式住宅的类别可以由居住人口与店铺类型来划分,可以是单人居住,也可以是多人居住;可以是“图书馆+居住”也可以是“小卖部+居住”等[3]。“地域社会圈”在住宅建筑中体现的“店铺+寝室”模式有3个最主要的特点:

(1)开放性——作为配套的厨房、卫生间、客厅、餐厅全部公用。这样做能最大限度地实现住宅的开放,每户共用这些生活设施,在满足自身生活的同时,还能促进邻居间关系和谐。

(2)互助性——养老扶助自给自足。“地域社会圈”住宅相比传统住宅而言,增加了生活援助设施和公共服务设施,像生活资讯服务台、敬老院、托儿所、卫生清洁所、图书室、杂货铺等,在解决社区人们生活问题的同时也相应地提供了就业机会。这种有偿服务的模式无形中形成了一种循环,降低了社会保障成本,实现了自给自足。

(3)节能——用电量减少。相比传统住宅电力传输的损耗大,社区内利用自身的发电系统发电,同时利用沼气、太阳能收集来转换为热能满足日常生活,大大降低了电能的使用。

图1 山本理显

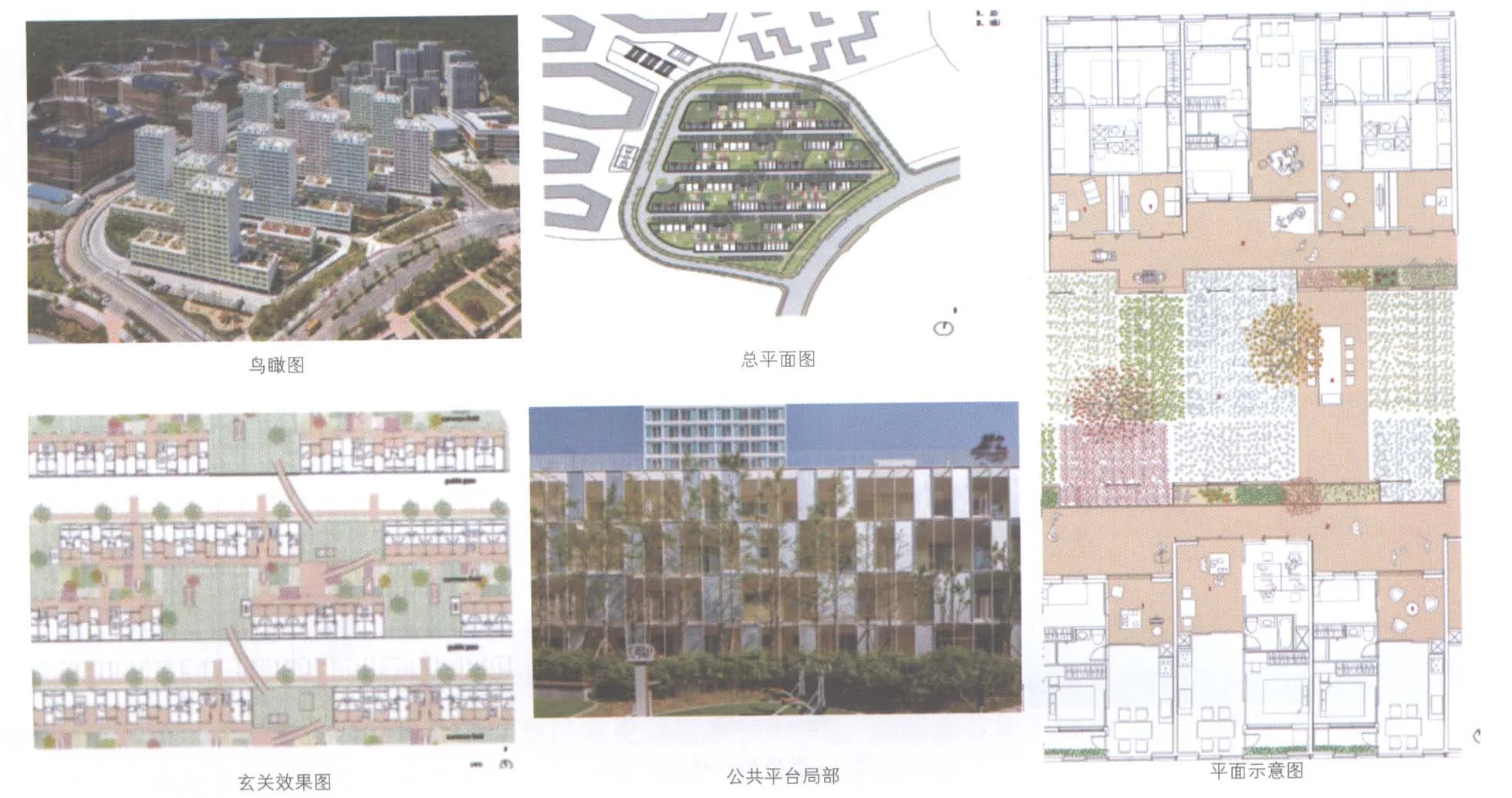

2 韩国板桥集合住宅

2.1 项目概况

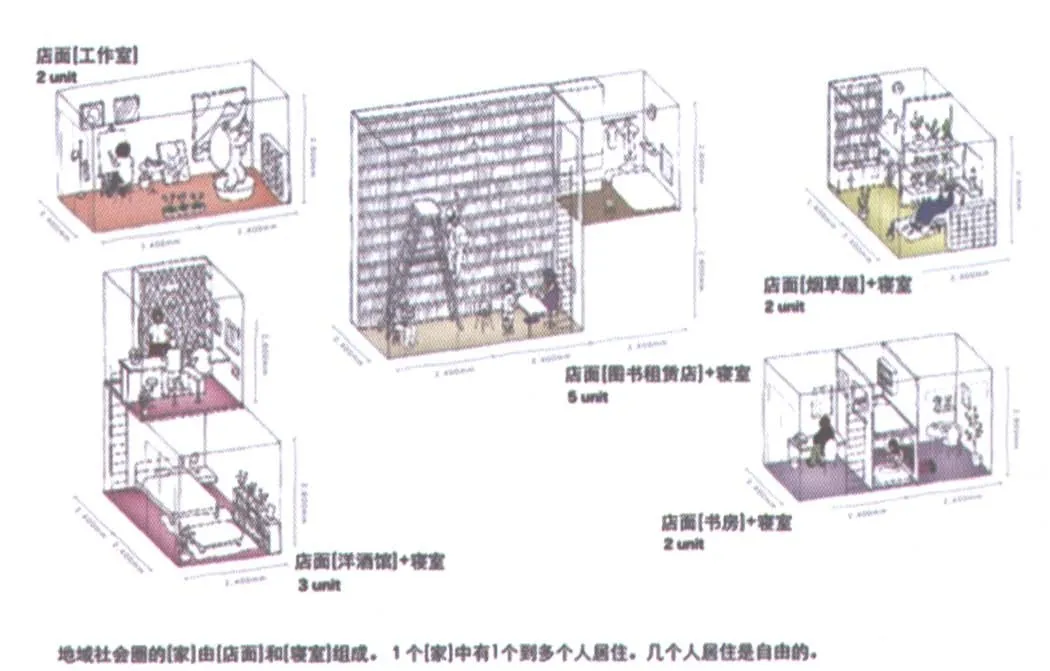

板桥集合住宅区于2010年建成,占地面积为29 135m2,建筑面积为34 253m2,该项目位于韩国首都圈范围内的城南市,距离首尔市中心约1.5h车程。该住宅区引入“阈”[4]空间,即由 9 个建筑面积分 别 为 174m2、189m2、208m2、241m2、254m2、218m2、207m2、170m2、170m2的单元基组成,每个大单元大约有10户左右,是大约可住100户的低层集合住宅区(图3)[5]。

图2 居家办公的种类

图3 板桥集合住宅

2.2 韩国板桥集合住宅设计分析

2.2.1 住宅布局——错落式统一

韩国板桥集合住宅总体平行呈带状布置,并由道路划分为东西两部分。前后排住宅错落式布置,一方面,促进了通风;另一方面,也保证了视野不受遮挡,增强了景观视线的延续性。同时,每户之间错落有致,由公共平台统一起来,强调了住宅单元的整体性,各户入口布置在公共平台上,居住者走出家门就能融入外部公共空间中,同时围绕公共平台与室内形成景观渗透,居住者在室内外均能享受到良好的室外环境,不单单如此,丰富的绿化景观还通过自身的光合作用促进通风和隔热,改善了室外空间的舒适性。

2.2.2 户型特点

住宅与住宅之间以公共走廊作为媒介联系起来,住宅总体分为地上与地下两部分,地下设置公共停车场,并有电梯直通地上。地上部分划分为三段,其中一、三层为起居室与卧室,属于私密空间,二层作为入口与公共走廊的开放空间,楼面建造了公共性的“交流平台”,这样,地下公共空间与地上公共空间通过电梯连接起来。而作为开放空间的二层入口玄关通过采用玻璃幕墙的形式对公共走廊开放。这种场所属于公用性的:既可以作为休闲娱乐场所,也可以作为会客厅,或者是住户子女们放学后的嬉戏游乐区。这种场所的营造,使得使用者不单单只考虑自己的家庭与生活,也会意识到邻居的存在。当然,住户隐私与公共交流之间的矛盾被玻璃幕墙所围合成的空间巧妙地解决了。

3 首尔江南住宅

3.1 项目概况

该项目位于韩国首尔市南部的江南区,由韩国土地住宅公社负责开发,项目占地面积34 400m2,建筑面积为85 878m2,项目共建住宅1 065户,主要面向低收入阶层(图 4)[6]。户型由 21m2、29m2、36m2、46m2四种组成,其中36m2,46m2为永久租赁房。江南集合住宅针对韩国新世纪以来独居家庭以及高龄家庭的增多,传统的“1=1”住宅形态并不能得以维持的情况,在保护居住者家庭隐私的同时,又将住户、社区、地域不同层面的开放性考虑在内。这样住宅就不单单是提供居住的场所,而是通过植入活动区,使“即便是孤独居住的人也不会感到被孤立”的新住宅形态得以建立。

3.2 首尔江南住宅设计分析

3.2.1 总体布局——院落式交错布局

住宅总体布局呈带状平行分布,两个楼组成一套,其中间部分作为公共区域,形成积极的社区空间,这一空间沿着绿地景观轴延伸至大母山附近的公园,在形成景观廊道的同时使得社区与自然环境结合紧密。并且其平时作为人行道和外部活动空间,在紧急情况下还可以作为应急车辆出入口。形态呈倒“T”形,错落有致,富于变化,从而提供了怡人的社区环境。在确保了夏季良好通风的同时,还可以阻挡冬季冷风的侵袭。高层塔楼布置在低层住宅之上,不但形成了大尺度的公共活动空间,围绕屋顶和室内形成的垂直绿化,一方面,丰富了社区景观,使社区居民的日常生活更加丰富多彩;另一方面,植物本身的新陈代谢还能起到隔热效果。由于受日照条件的限制,塔楼后侧形成了广场,低层住宅、公共区域以及塔楼共同形成了一个基本单元。

图4 首尔江南集合住宅

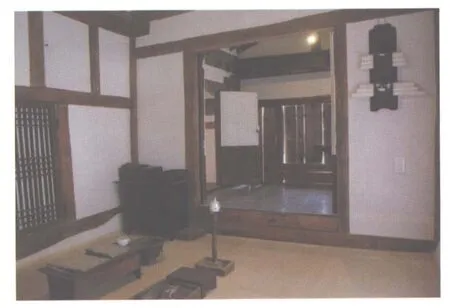

图5 韩国传统住宅中的舍廊房

3.2.2 社区构成——“舍廊房” “内院”

首尔江南住宅引入了韩国传统的居住空间概念“舍廊房”(图5)和“内院”[7],其中舍廊房是待人接物的客厅,内院则是连接住户内外的中庭。

方案将“舍廊房”置换为各种活动的公共空间,而“内院”置换为连接公共空间的过渡场所。概念的引入,一方面,使得景观能够得到均质性的表达,在“舍廊房”内外均能欣赏到良好的景观;另一方面,丰富了建筑立面的效果,由于“舍廊房”的半开放性,结合走廊运用各种材料与构件,使得建筑立面避免落入千篇一律的窠臼。同时,舍廊房采用玻璃玄关门来连接居住者的私密空间,让人们走出自己的家门,更加主动地参与到公共生活中来。

3.2.3 户型特征——开放性

为突出开放性的设计理念,首尔江南住宅也采用了促进家庭成员间相互交流的设计手法,而实现这一目的的基本策略就是空间的均质性,通过空间可变而达到功能活动的可变性。户型单元设计较为规整,并以使用者为出发点,在方便居住者使用的同时,增进相互之间的交流,也给居住者带来了新的使用感受。设计细节上,通过采用推拉门来实现不同功能空间的半开放性;采用“明厨暗卫”的方式,加强厨房的开放性,便于通风,而卫生间不设窗则是考虑了居住者的隐私。同时,厨房靠近卧室,缩短了年长者休憩与饮食的距离,不单单如此,老年住宅与养老设施(养老院等)全部布置在一层,这都充分流露出设计者对老年人的关怀。底层散布的图书馆、阅览室、活动室等公共设施面向居民开放,在整个社区发挥着重要作用。

图6 “地域社会圈”下的生活方式

4 “地域社会圈”集合住宅对中国的启示

4.1 布置灵活的公共开放空间

中国集合住宅的公共开放空间,作为居住区的配套附属品,往往是在楼与楼间隔内设置的,即与住宅楼本身没有什么联系,居住者的室外活动被局限于走出楼房,这种活动方式类似于囚犯走出牢笼感受阳光一般。而山本理显在北京建外SOHO中已经着手解决社区间交往、社区与城市间联系的问题[8]。“地域社会圈”住宅正是以开放性与社会性为出发点,将公共开放空间横纵向灵活布置。在韩国板桥集合住宅实例中,2层设置各户入口,居住者通过缓坡到达后,通过公共平台进入自己的家门,在驻足之际或许可以和邻居们有适宜的交谈。同时,他们的子女之间通过这一空间也成为玩伴。而在首尔江南住宅中,人们不但可以在两个楼栋之间形成的公共空间中休憩娱乐,在纵向的屋顶花园也可以进行各种浅尝辄止的邻间交际。

4.2 自给自足的生活模式

单从低层布置公共服务设施这种布局来看,现今中国的底商住宅早就已经实现,但“地域社会圈”住宅并不是受市场与经济的引导形成的,它是一种自发性和社会性的生活模式。人们在这个社区中有需有获,但这又与欧洲早先乌托邦的共产主义倾向有所区别[9],是在强调私有的前提下的建筑实践,这对构建和谐社会有一定的现实意义。

4.3 互助交流的社区人际关系

由于非血缘宗族关系,居住在同一楼层或单元的邻居们缺乏应有的邻里交际,而“地域社会圈”住宅解决了当今世界集合住宅的通病——“久居而不识”。通过在集合住宅底层设置前台服务、敬老院、养老院、清洁家政等公共服务设施,以及增加的公共空间,使得社区的人们不再在自己的圈子里生活,通过引导,他们积极地参与到社区活动中,让社区人际关系和谐。

5 结语

在当今这个物欲横流的社会中,人们缺乏应有的情感,建筑也在一味冷漠地朝工业化、标准化方向迈进[10]。“地域社会圈”正是为解决这一问题所进行的一次实践(图6)[3]。一般而言,传统的住宅非常注重私密性,即强调住户个人领地的主导权,而所谓的“开放”也仅仅是对内开放,而对外仍旧是保持封闭。“地域社会圈”下的住宅建筑则打破了这种固化的封闭模式,采用半开放的姿态去引导人们改变居住方式。尽管“地域社会圈”住宅并不是一种绝对合理的模式,它也受诸如居住者个人素质、社会发展水平以及城市或国家地理位置等因素的制约,但将住宅放置于社会角度去考虑的确有它的高明之处。