既有住宅建筑隔声降噪改造标准解读及案例

王 英 Wang Ying 陈 洋 Chen Yang 郭 戈 Guo Ge

0 引言

近年来,随着政府对环保工作的重视,与噪声控制工作相关的专业技术标准也相继颁布执行。目前,在噪声控制评估标准方面,国内环境保护部门制定的《声环境质量标准》(GB 3096—2008)和《机场周围飞机噪声环境标准》(GB 9660—88)分别适用于一般声环境和机场周围区域的声环境质量评价与管理;在既有住宅隔声降噪改造方面,我国有多部标准,如国标《民用建筑隔声设计规范》(GB 50118—2010)、《住宅设计规范》(GB 50096—2011)等。然而,各规范对住宅室内环境噪声限值以及建筑构件隔声量的要求并不一致。在既有住宅建筑的噪声控制设计和效果评估中,选何标准作为依据明确室内环境噪声限值及建筑构件隔声量,目前还有一定的争议,值得进一步探讨,从而为我国既有住宅建筑隔声降噪改造设计和评估提供技术支持。

1 我国既有住宅噪声控制相关标准

我国目前与住宅隔声降噪改造有关的国家现行标准见表1,上海市发布的工程建设规范也列于表中。其中,《民用建筑设计通则》(GB 50352—2005)中相关条文规定是依据《民用建筑隔声设计规范》(GBJ 118—88)做出的。后者在2010年进行修订形成《民用建筑隔声设计规范》(GB 50118—2010),修订后的规范基于《声环境质量标准》(GB 3096—2008),对民用建筑选址做出规定,对住宅室内允许噪声级和建筑外窗、外墙等构件的隔声性能提出了要求。《住宅设计规范》(GB 50096—1999)在《民用建筑隔声设计规范》(GB 50118—2010)实施后也进行了修订,形成《住宅设计规范》(GB 50096—2011)。

2 隔声改造工程适用标准分析

《民用建筑设计通则》适用于新建、改建和扩建的民用建筑设计,其相关条文规定是依据《民用建筑隔声设计规范》(GBJ 118—88)做出的。但是,《民用建筑隔声设计规范》已于2010年进行了修订,原规范已经废止。因此,现行《民用建筑设计通则》中的条文已不适宜作为设计依据。这里不做讨论。

2.1 关于规范的适用范围

《住宅建筑设计规范》(下称“规范1”)适用于城镇住宅的建设、使用和维护。《民用建筑隔声设计规范》(下称“规范2”)适用于全国城镇新建、改建和扩建的住宅等六类建筑中主要用房的隔声、吸声、减噪设计。《住宅设计规范》(下称“规范3”)适用于全国城镇新建、改建和扩建的住宅设计。《住宅设计标准》(下称“标准1”)主要适用于上海市城镇新建100m2以下商品住宅的设计、改建、扩建。

“规范1”为通用标准,其全部条文为强制性条文,必须严格执行。该规范将“住宅建筑”作为最终产品,使用的对象是全方位的,是参与住宅建设活动的各方主体必须遵守的准则,是管理者对住宅建设、使用及维护依法履行监督和管理职能的基本技术依据,也是住宅使用者判定住宅是否合格和正确使用住宅的基本要求。“规范3”为专用标准,突出“设计”,主要是住宅设计,使用的对象是设计人员,产品是图纸,控制的是单项工程质量。因此本规范强调住宅设计时应做到的“技术措施”。“规范1”与“规范3”有不同表述方式,但基本要求不能相悖。

既有住宅隔声改造是在室外声环境不佳的现状下,对住宅主要用房室内声环境的改善措施,符合“规范2”的适用范围,也与“规范3”一致,上海市的既有住宅隔声降噪改造也可参考“标准1”的规定。

表1 我国既有住宅隔声降噪改造相关现行标准

2.2 关于住宅室内允许噪声级的要求

住宅室内允许噪声级标准,是对住宅楼内、外噪声源在住宅卧室、起居室(厅)产生的噪声的总体控制要求。

(1)“规范2”是基于《声环境质量标准》(GB 3096—2008)中对民用建筑选址做出的规定,对住宅室内允许噪声级提出的要求,规范中的室内允许噪声级采用A声级作为评价量。修订前,规范中允许噪声级的标准值指的是“开窗条件下”,修订后改为“关窗条件下”。这是考虑到我国城市交通干线、高速公路、铁路、机场附近室外噪声较高,难以实现住宅在开窗状态室内噪声达到较低水平的现状决定的。规范中室内允许噪声级为关窗状态下昼间和夜间时段的标准值,昼间对应的时间为6∶00~22∶00,夜间对应的时间为22∶00~6∶00,或者按照当地人民政府的规定。规范要求卧室昼间噪声级≤45db(原规范为≤50db),夜间≤37db(原规范为≤40db);起居室(厅)不论昼夜均≤45db(原规范为≤50db)。可见新规范对允许噪声级标准、隔声标准的最基本要求,向比较严格的方向做了适当的调整。“规范2”对住宅户内其他房间的允许噪声级暂不作规定。住宅的室内允许噪声级按安静程度划分为两个档次的标准,以适应不同标准的建筑。

(2)“规范3”中有关住宅室内允许噪声级的规定均是根据“规范2”制定的,其中对卧室、起居室(厅)内噪声级的规定与“规范2”中4.1.3条规定一致,均为关窗条件下测量的指标,属强制性条文,是所有住宅都要达到的最低要求标准。

(3)“规范1”对室内允许噪声级的规定与“规范3”不同,仍沿用“规范2”修订前 “卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)”的指标。一方面,该条文的允许噪声级偏高,另一方面,该条文并没有区分卧室和起居室(厅)的不同隔声要求。

(4)“标准1”对室内允许噪声级的规定是根据“规范2”提出的,因此与“规范2”的规定保持一致。

综上,住宅隔声改造工程设计在设定室内噪声控制目标要求时,应依据“规范2”中的规定执行。

2.3 关于住宅建筑构件空气声计权隔声量的要求

根据《建筑隔声评价标准》(GB/T 50121—2005)中3.4节规定,用Rw+ C为计权隔声量与粉红噪声频谱修正量之和,表征构件对类似粉红噪声频谱的噪声(中高频为主的噪声)的隔声性能;用Rw+Ctr为计权隔声量与交通噪声频谱修正量之和,表征构件对类似交通噪声频谱的噪声(中低频为主的噪声)的隔声性能。Rw+ C和Rw+Ctr是指建筑构件的实验室测量值,供设计师在隔声设计时选材使用,测量方法见《建筑外窗空气声隔声性能分组及检测方法》(GB/T 8485)和《声学建筑和建筑构件隔声测量》(GB/T 19889.3)。通过比较分析可知:

(1)对于外窗、户(套)门,“规范3”中没有相关规定。“规范1”的规定数值虽与“规范2”一致,但并未区分外窗在交通干线两侧与否,也没有对外窗的交通噪声频谱修正量Ctr和户门的粉红噪声频谱修正量C做出规定。“标准1”规定:面临走道的户门,其空气声计权隔声量评价量Rw+ C>25dB,不包含25dB。交通干线两侧的外窗不限于卧室、起居室(厅)的窗,而是交通干线两侧所有外窗。因此,“标准1”数值上虽与“规范2“保持一致,但实际上,其要求比后者要高。

(2)对于外墙,“规范1”与“规范3”未对外墙的隔声量有所规定。“标准1”对外墙隔声量的规定数值上虽与“规范2”保持一致,但要求比后者要高。“规范2”要求其Rw+Ctr≥45dB,而“标准1”要求Rw+Ctr>45dB,不包括45dB。

(3)对于分户墙,“规范3”未对分户墙的隔声量有所规定。“标准1”对分户墙隔声量的规定,数值上虽与“规范2”保持一致,但要求比后者要高。“规范2”要求其Rw+C≥45dB,而“标准1”要求Rw+C>45dB,不包括45dB。另外,“标准1”与“规范2”对分户墙的隔声量要求均高于“规范1”的规定(40dB)。

(4)对于楼板,“规范3”未对楼板的隔声量有所规定。“标准1”对普通楼板以及分隔住宅和非居住用途空间楼板隔声量的规定,在数值上虽与“规范2”保持一致,但要求比后者要高。“规范2”要求普通楼板Rw+C≥45dB,分隔住宅和非居住用途空间楼板Rw+C≥51dB,而“标准1”分别要求Rw+C>45dB、51dB,不包括45dB、51dB这两个数值。同时,“标准1”与“规范2”对普通楼板的隔声量要求均高于“规范1”的规定(Rw+C≥40dB),而对分隔住宅和非居住用途空间楼板的隔声量要求均低于“规范1”的规定(Rw+C≥55dB)。

除上述构件外,“规范2”还给出相邻两户房间之间及住宅和非居住用途空间分隔楼板上下房间之间的空气声隔声性能,以及分户楼板、户内卧室墙、户内其他分室墙等构件的空气声隔声性能。可见,“规范2”的规定比较细致,对门、窗、墙、楼板等构件的隔声量控制标准更加明确,对门窗产品的选择更有指导性。“标准1”对外窗、门、外墙、分户墙等构件的隔声量规定在数值上与“规范2”保持一致,且实际要求比后者稍高。

由于既有住宅隔声降噪改造一般是针对外窗、外墙和户门等构件,而较少涉及分户墙、楼板等构件的改造,因此,既有住宅隔声降噪改造工程在设计阶段选择外窗(包括未封闭阳台的门)、户(套)门等构件的空气声计权隔声量时,可依据“规范2”中的规定执行,隔声构件的隔声性能评价应以计权隔声量Rw+C或Rw+Ctr为准。上海市既有住宅隔声改造应参照“标准1”的规定执行。

3 既有住宅隔声降噪改造案例应用

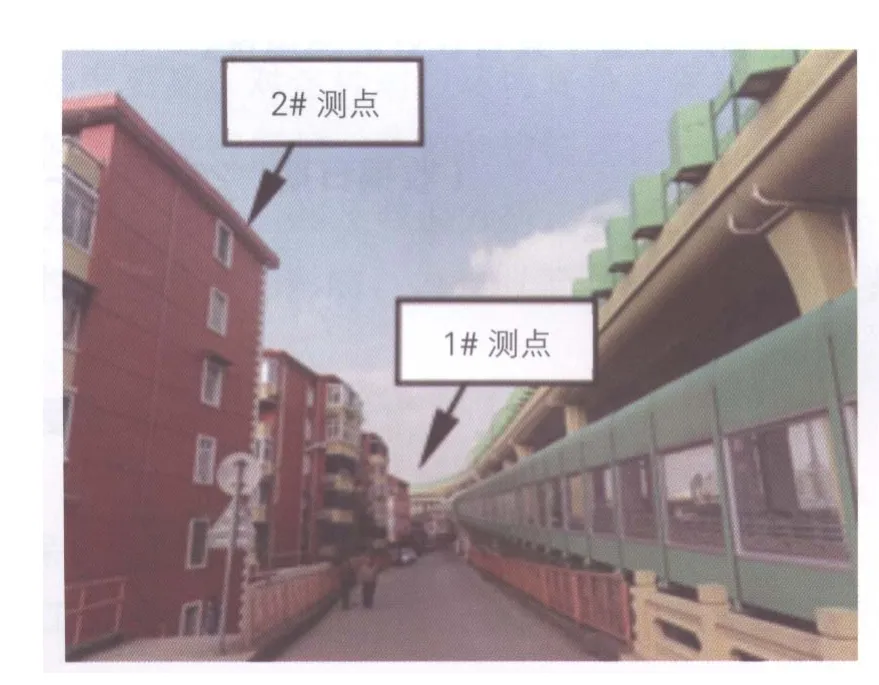

以上海中环路高架复合道路附近既有住宅小区为研究对象,应用上海市《住宅设计标准》对其进行隔声降噪改造。拟改造住宅周边声环境较为复杂,由地面道路系统、地面立交系统(跨线桥)和高速快速路系统(高架道路)等3系统共5层结构组成。目标住宅位置如图1所示,标记为“测点1”和“测点2”。住宅位于高架复合道路西侧。两栋住宅建于20世纪90年代,皆为6层砖混结构,层高3m,楼屋面板为120mm厚多孔预制板,外墙为240mm厚砖墙。窗户多为单层玻璃钢制平开窗,部分居民改成铝合金窗。

图1 两个测点的位置示意图

图2 室外噪声监测照片

图3 室内噪声监测照片

监测时,在每栋住宅的2楼、4楼、6楼临近道路住户的朝南房间室内外布置仪器,关窗同步连续监测24h,测量因子有小时等效连续A声级Leq、昼间16h平均等效声级Ld、夜间8h平均等效声级Ln等。测量仪器为AWA6228+型多功能声级计,测量前后用声级校准器进行校准。传声器位置布置在室外距窗外1m、距地面高度1.5m处(图2),室内距墙面和其他反射面1m、距窗1.5m、距楼地面高度1.5m处(图3)。

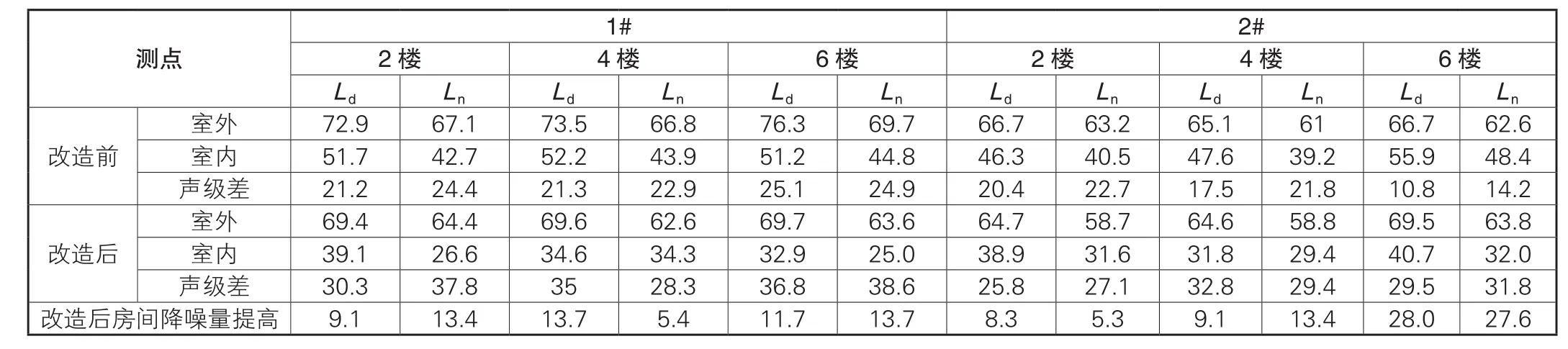

改造前1#、2#测点的室内外噪声Ld、Ln监测结果见表2。由结果可知:1#测点室内噪声级昼间在51.2~52.2dB,夜间在42.7~44.8dB;2#测点室内噪声级昼间在46.3~55.9dB,夜间在39.2~48.4dB。现有门、窗、墙等构件及室内布置下,房间具有一定的降噪效果,但仍不能满足标准的限值要求(昼间45dB、夜间37dB)。由于装修不尽相同,测试房间的隔声、吸声条件有所不同,其中2#测点6楼房间的降噪效果最差。

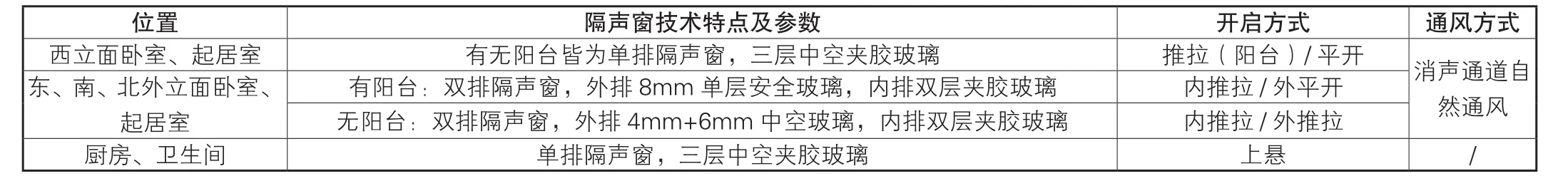

针对住宅室内外声环境噪声特征和建筑构件现状,采用更换隔声门窗的方法对其进行隔声降噪改造。建筑东面为迎声面,西面为背声面,根据“标准1”,住宅东西两面采用不同标准的隔声窗型,隔声窗技术参数见表3。对安装双排窗的阳台进行加固,将阳台板改为140mm厚钢筋混凝土墙,以满足承载力要求,并增加墙体隔声量;入户门改为密封性能较好的钢质隔声防盗门(有门槛)。另外,对漏声孔洞采取措施,如对空调管道、电视机天线入端管道及其接口等使用柔性隔声材料进行封堵。

改造完成后,对住宅室内外声环境噪声进行监测,考察隔声改造效果。测试仪器及方法同前,监测结果见表2。从监测结果可知,采用的隔声改造技术具有较好的降噪效果。改造后,房间降噪效果大大增强,室内外声级差在25.8~38.6dB之间,比改造前提高了5.4~28.0dB;测试房间室内噪声昼间为31.8~40.7dB,夜间为25.0~34.3dB,均低于“标准1”规定的室内噪声限值。

表2 测点隔声改造前后室内外声环境噪声监测结果

表3 隔声门窗技术特点及参数

4 结语

本文针对既有住宅建筑隔声降噪改造,对隔声降噪改造设计及其效果评估中室内环境噪声限值及外窗、门、外墙等建筑构件的隔声量限值应依据的标准进行了比较讨论。综合考虑规范适用范围、住宅室内允许噪声级及住宅建筑构件空气声计权隔声量要求等方面,全国范围的既有住宅隔声降噪改造应依据“规范2”中的规定执行;上海市的既有住宅隔声降噪改造设计则应参考“标准1”的规定执行。选择上海市两栋既有住宅应用“标准1”进行隔声降噪改造,改造前后室内外声环境噪声监测表明,“标准1”对改造设计及评价具有较好的指导性,在既有住宅隔声改造中具有较好的适用性。