巴林左旗出土辽代青铜佛板图像分析

李静杰

内容摘要:巴林左旗盖家店出土辽代青铜佛板,为便携式类佛龛造像。佛板内容关联北朝以来数百年造像史,还多有牵涉印度造像艺术,反映了基层民众的西方净土信仰情况,不同于寻常所见具有官方性质的辽代佛教造像,有助于深化认识辽代佛教物质文化和社会。

关键词:巴林左旗;辽代;青铜佛板图像;阿弥陀佛

中图分类号:K879.3 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2016)06-0071-11

Abstract: A bronze Buddha plate, a portable type of Buddhist niche, from the Liao dynasty was excavated from Gaijiadian Village in Baarin Left Banner. The contents of this plate retain associations with both Indian art and the several hundred years of Northeast Asian sculpture history since the Northern Dynasties, and reflect the faith in Sukhāvatī popular at the time. Because of its differences from the official Buddhist statues common to the Liao Dynasty, this plate is quite helpful for deepening our understanding of Buddhist material culture and society at that time.

Keywords: Baarin Left Banner; Liao dynasty; images on bronze Buddha plate; Amitābha

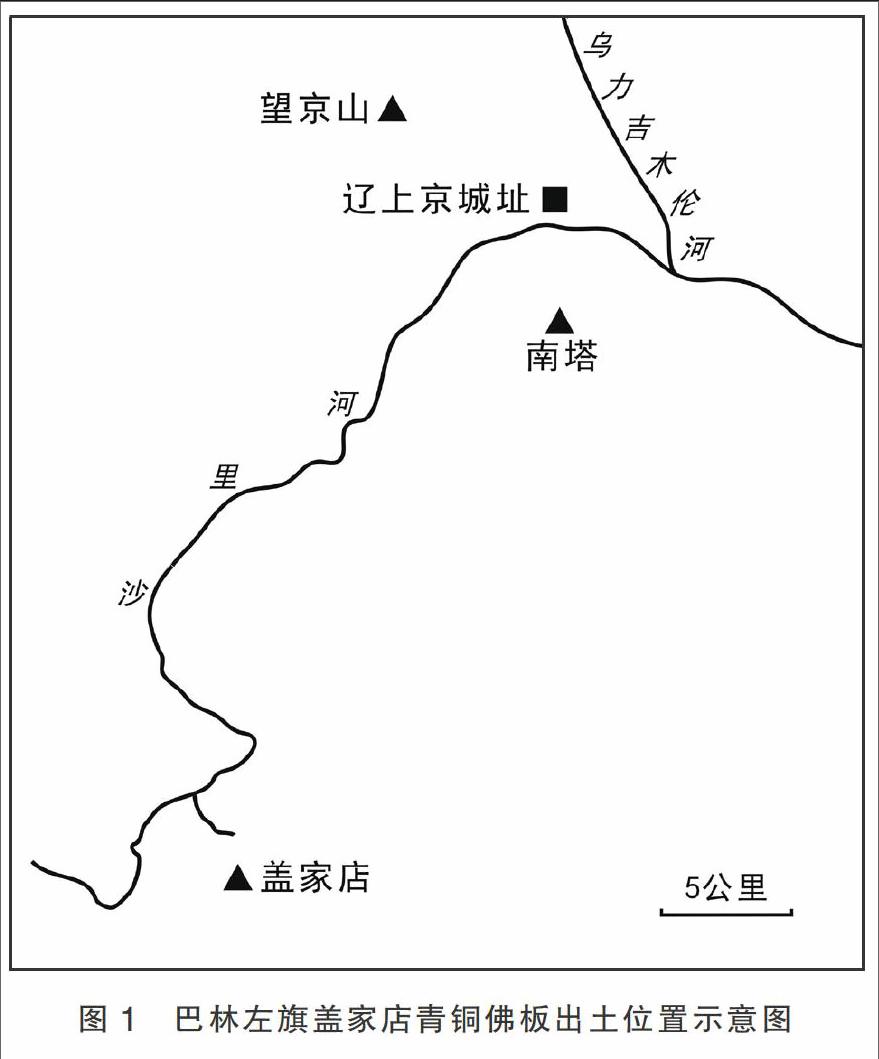

1977年,內蒙古巴林左旗野猪沟乡盖家店村出土一件小型青铜佛板,现存巴林左旗辽上京博物馆。2005年,佛板被收录于辽上京文物图集{1}。佛板虽小,文化价值却非同寻常,这是出土于辽都上京附近的辽代遗物(图1),在数量有限的辽代佛教单体造像中意义很不一般,此其一。佛板内容关联北朝以来数百年造像史,且多有牵涉印度造像艺术,集聚不同时期和诸多地域文化因素于一身,此其二。通常所见具有官方性质的辽代佛教造像,多表述了密教和华严思想,该佛板则反映了基层民众的西方净土信仰,此其三。然而,该佛板自出土以来,一直没有真正作为研究对象进入学界视野,丰富的文化价值无从体现。有鉴于此,笔者基于学界刊布资料和2007年以来两次实地调查所得资料,就佛板内容、图像来源和关联佛教信仰进行阐述,期以小见大,加强人们对辽代佛教物质文化的认识。

一 佛板的内容和时代

佛板通高25.9厘米,宽18.5厘米,厚2厘米(图2、图3)。无刊刻铭文。佛板图像为礼拜对象,殿堂式框架有如佛寺殿堂,二者合为一体,形成类佛龛的小型造像。

1. 佛板形制

佛板作单间殿堂式建筑,原有两叶对开门扇,出土时门扇已经不存。佛板上端为庑殿顶,用以代表佛殿的存在。正脊中央设置一头蹲狮以示狮子吼,象征佛陀说法教化。正脊两端各设置一鱼头形鸱吻,戗脊尽端亦设置鱼头形饰,屋顶面作瓦垄状,屋檐下刻画类斗拱装饰。佛板身部四角各有一突出前方的穿孔附件,用于穿插两扇门轴。佛板通体采用模范铸造而成,轮廓分明,图像清晰。图像刻画比较朴拙,且没有鎏金,具有浓厚民间造像色彩,暗示其持有者身份可能比较一般。

这种小型殿堂式佛板,实际就是便携式佛堂或佛龛,可以不受空间和时间条件制约,满足佛板主人礼拜供养和祈愿的需求。

2. 佛板图像

(1)正面图像

佛板正面浮雕造像,主体为一佛、一弟子、一菩萨的三尊像,从属托举莲花座的二人和担负宝盖的二飞天。

主尊佛面形圆浑,双目微睁,鼻大而口小,酒窝显露,表情和悦(图4);螺发呈密集颗粒状,两侧突出于脸庞,肉髻前方刻画半圆形髻珠;通体比较厚实、壮健,而头部比例偏大,两肩不够挺拔,两腿肌肉有些干瘪。佛结跏趺坐,右腿压左腿,右足露出。两手平举于胸前左右,手掌略向外翻,左手拇指与食指相捻,右手中指屈曲,属于比较典型的转法轮印相;身着U形皱通肩式袈裟,两袖垂在腿上,皱褶显著凸起,袈裟显得厚重。背光由小圆形头光和大圆形身光组合成葫芦状,其中刻画方向左右相反的连续细形卷叶纹样,头光与身光边缘凸起,形成显著立体感。

台座为长茎大莲花。莲花周围作单瓣仰莲,佛坐其上。莲花左右下方各有一人从水中露出上半身,都用内侧一手托举莲花,头部倾向外侧,以此衬托莲花之硕大。二者束发,身着类甲叶状紧身长衣,类似于天王。主尊上方悬浮圆形宝盖,双层盖檐,周缘垂幔。主尊两侧分别浮雕纵椭圆形云团,每个云团中各有一身飞天作合掌供养状,后肩担负牵连宝盖的缯带(图5)。

莲花左右侧分别为一弟子、一菩萨,均设置圆形头光。左侧弟子着垂领式袈裟,内侧身跪坐在圆座上,双手合掌供养,圆座之下线刻莲枝,意味着那是从中央主干莲茎上分出的一枝莲花。右侧菩萨盘腿坐在长茎莲花上,着半袖衣,头饰花鬘,身佩璎珞,左手托经函,右手施无畏印。二胁侍姿态、台座明显有别,这是粉本制作者针对二者各自身份而有意设计的。

在其他空隙部位,刻画方向左右相反的连续细形卷叶纹样。

(2)背面图像

背面减地平雕菩萨像。菩萨结跏趺坐束腰仰莲台座上,左手执细颈瓶,右手施无畏印,着通肩式上衣,头戴花冠,饰宝缯,帔帛自两肘垂向座外,裙裳两条束带从莲座前垂下。台座中央表现一莲茎,上接仰莲,下端植入浪花翻卷的水池中。菩萨所执细颈瓶为当时观世音菩萨一般的化持物,其长茎莲花座也是唐代以来观世音常用台座,以此推测该菩萨应为观世音菩萨。

此外,从该佛板正背两面造像的情况推测,遗失两扇门里外面都刻画图像的可能性较大,或许门扇里面表现胁侍菩萨或弟子,外面表现天王{1}。

3. 佛板时代

此佛板出土于辽国政治、文化中心的上京附近,又呈现宋辽金的时代特征,为判断其年代和国别提供了重要依据。相对于正面图像,民间色彩浓厚,缺乏比对实例的情况,背面菩萨像具有辽代一般化的造型特征,如朝阳北塔出土辽重熙十二年(1043)经塔第二重银筒三尊菩萨像(图6)[1],两者花冠和台座形制,以及帔帛垂挂形式都比较一致。中原北方宋辽金时期其他国别造像则呈现明显不同的造型风貌[2][3],一定程度上说明该佛板为辽代遗物的可能性。

在上京遗址西北6公里处望京山(俗名蛤蟆石山、榆毛子山),曾经出土微型滑石雕刻佛像(图7){2}。该像头部残缺,佛结跏趺坐莲花座上,两手平举于胸前左右,施转法轮印相,着U形皱通肩式袈裟,两袖垂在腿上,身后附设椭圆形身光。台座为长茎莲花式,莲花左右下方内侧各一人以内侧手托举莲花,其中左侧者内侧身跪坐,右侧者从水中露出大半身,内侧身站立,头向外倾斜,通过两者姿态和动作衬托莲花之硕大,二人均着长衣。莲花左右下方外侧亦各有一人,左侧为身躯矮小的比丘,双手合十供养,右侧为身躯修长的菩萨,戴项圈,身挎帔帛,似合掌供养。此滑石佛像与盖家店出土佛板正面图像内容如出一辙,二者具有相同的设计理念。青铜佛板与滑石佛像都出土于辽上京周围,迄今其他地方没有发现过类似遗物,两者可以互为证明,应该都是佛教热忱高涨的辽代社会产物。

二 佛板图像的來源

盖家店出土佛板正面主尊佛陀,着U形皱通肩式袈裟,施转法轮印相,台座为二人托举的长茎莲花座,上方二飞天担负牵连宝盖的缯带,此类表现迥然有别于通常所见的辽代造像,呈现鲜明个性化的特征。那么,这些造型因素从何而来呢?

1. 佛陀造型和尊格

关于着U形皱通肩式袈裟并施转法轮印的佛陀,基于冈田健先生的基础研究[4],以及学界相关后续研究[5][6][7],已大体厘清其发展脉络。在中原北方地区,这种造型佛像基本流行于初唐时期,最初实例见于西安出土唐太宗时期(或含以后)的小型泥压陶塑佛板,尔后出现在洛阳龙门唐高宗、武则天时期的洞窟{1},还有学界不曾留意的山西临猗半坡寺武周天寿三年(692)造像碑三佛之左尊(图8),尚且没有发现盛唐及其以后的实例。转法轮印相初见于西北印度(今巴基斯坦)犍陀罗约4世纪前后名为大神变的浮雕图像{2},典型实例如犍陀罗茂哈迈德·纳里(Mohhamed Nari)出土浮雕(图9){3},其后在中印度笈多时代(320年—6世纪上半叶)鹿野苑派雕刻中盛行一时。不同之处在于,前者两手左下右上,大多着袒右肩式袈裟;后者两手平举,着磨光通肩式袈裟。转法轮印相北齐时期传入中原,如冈田健先生所言,洛阳北齐实例两手平举的造型接近鹿野苑派的石刻,实际其磨光通肩式袈裟也无异于后者。至于磨光通肩式袈裟入唐以后如何演变为U形皱通肩式袈裟,还缺少中间实例加以说明。就目前所知,自盛唐至辽代两百余年间,中原北方几乎没有这种造作的实例,辽代佛板主尊佛陀大概只有参照当时仍然传世的初唐同种佛像粉本了。

在巴蜀地区,着U形皱通肩式袈裟并施转法轮印的佛像获得巨大发展,有唐一代连绵不绝,呈现由川北向川中、川东重庆扩散的趋势,川北为发展重心所在。初盛唐时期诸多实例作为一佛五十菩萨的主尊表现,盛中唐前后一些实例作为阿弥陀经变主尊表现,中晚唐时期有些实例作为观无量寿经变主尊表现,此三种情况主尊概为阿弥陀佛。另外一些实例作为三佛图像中一者,或独尊表现,除个别独尊像为释迦佛之外,这两种情况的多数依然为阿弥陀佛。前述中原北方作为一佛五十菩萨、三佛之一表现者也是阿弥陀佛。如此看来,唐代着U形皱通肩式袈裟并施转法轮印的佛陀,几乎成为阿弥陀佛的特定造型,盖家店出土佛板主尊佛陀也应是同一种尊格。

2. 二人托举长茎莲花台座

二人托举长茎莲花台座的造型,密切关联印度千佛化现图像{4}。千佛化现图像亦发端于西北印度犍陀罗大神变浮雕,尔后出现在中印度笈多时代鹿野苑派的雕刻之中,继而传播到西印度。西印度石窟笈多与后笈多时代(6世纪后半叶—8世纪上半叶)之际(6世纪前后)千佛化现图像流行一时,借用千佛化现式台座的说法佛像更获得巨大发展。如奥兰加巴德(Aurangabad)第2窟浮雕说法图像(图10),着磨光通肩式袈裟并施转法轮印的佛陀坐在长茎莲花上,莲茎左右二龙王从水中露出大半身一起扶持大莲花,头后方现出五龙头以示龙王属性。表现龙王扶持莲花的说法图像大量存在于西印度石窟,中印度则鲜有发现。

相近表现在汉文化地区最早见于西安出土的隋代造像,如北京故宫藏隋仁寿二年(602)泥压陶塑佛像(图11){1},佛陀着装、印相,以及长茎大莲花和两侧二人等,与西印度石窟浮雕说法图像相仿,但将二龙王露出半身一起扶持大莲花的造型加以改造,表现为二菩萨对坐在莲茎滋生的莲枝莲花上,形成具有供养意味的图像,原初龙王扶持大莲花的含义消失了。山西高平羊头山初唐后段的佛龛(图12),在莲茎莲花和莲枝莲花上表现一佛、二弟子、二菩萨,在主尊佛陀下方两侧莲枝莲花上表现一对相向跪坐的供养菩萨(图13),继承了上述隋代陶塑佛像的同一表现,下方两侧莲茎上另有二裸形作蹦跳状扶持莲花的童子,使得净土世界气氛活跃起来,但此像佛陀身着裹身垂领式袈裟并施无畏印,没有完全继承隋代造型特征。前述一佛五十菩萨主尊佛陀坐在长茎莲花上,身着通肩式袈裟并施转法轮印相,实际也是印度千佛化现图像影响的结果,只是缺少二龙王扶持莲花因素。这些实例表明,在印度千佛化现图像及相关说法图像影响下,中原北方隋至初唐时期一度流行二人扶持莲花的造型,不过,该地区迄今没有发现过二龙王露出上半身并扶持大莲花造型的实例,作为粉本使用的印度实例必然流传于中土,但不清楚中原北方是否曾经制作那种图像。

在河西走廊,敦煌藏经洞出土晚唐绢本着色千手观音像(图14){1}、同时出土五代绢本着色十一面观音像(图15){2},莲茎两侧各一天王装束人物从莲茎两侧水中露出大半身,并相对而立,分别以内侧手扶持上方主尊所坐的莲花台座。此二实例天王装束人物与当时流行的天王比较,造型没有实质性差异,但二者立在莲茎两侧,又处在水中,暗示其龙王属性,只是印度龙王那种特定标志消失了。盖家店出土佛板所见露出上半身托举莲花者,显然继承了类同上述藏经洞绢画龙王的造型因素,连同前述辽上京望京山出土滑石造像所见扶持莲花的二人,应该都是一对龙王的表现。

3. 二飞天担負宝盖

盖家店出土佛板二飞天用后肩担负牵连宝盖的缯带,迄今在中国佛教造像中没有发现其他同样表现的实例,但可以找到相近创意图像,追本溯源,这种不一般的造型其实关联着犍陀罗和北魏的造像。上述犍陀罗大神变浮雕主尊上方,左右二飞天捧持花盖供养。花盖供养见于佛教经典,为南亚古老传统。飞天捧持花盖造型则是艺术家的创造性表现,这种表现仅见于少许犍陀罗成熟期的浮雕。类似二飞天捧持花盖的艺术设计形式,于北魏中期(439—493年)传播到中原北方,用于当时流行的金铜佛板,如北魏和平元年(460)比丘法亮造金铜佛板(图16){1},由二飞天捧持花盖转变为二飞天捧持宝盖,这显然是适应中土自然和人文环境的结果。不久,二飞天捧持宝盖造型发生新变化,如定州北魏太和元年(477)金铜佛像(图17){2},表现为二飞天手牵连缀宝盖的缯带,类似表现还见有同时期一件佛板{3}。目前所知仅此二例。不难看出,该实例二飞天手牵连缀宝盖的缯带,与盖家店出土佛板二飞天担负牵连宝盖缯带的表现相差无几,两者应该存在传承和发展关系。让人不可思议的是,自北魏晚期(494—534年)至辽代四百余年时光,没有继续造作具有这种宝盖图像的佛像,那么盖家店出土佛板制作之时,大概只能参考传世的北魏金铜佛板粉本了。

4. 胁侍弟子与菩萨

自南北朝以来,阿弥陀佛通常以观世音、大势至菩萨为胁侍,形成西方三圣组合,与西方净土类经典记述一致。盖家店出土佛板阿弥陀佛胁侍一弟子、一菩萨,这种不对称组合在佛教造像中十分罕见。右侧胁侍菩萨左手托经函,右手施无畏印,经函显然不是观世音或大势至菩萨的持物,也就是说基本不存在以观世音或大势至菩萨为胁侍的可能,当时流行的文殊菩萨像也几乎不持经函,该菩萨施无畏印实际就是汉文化地区说法印的一般化表现。一并考虑这些因素,可以看作一尊不确定尊格的说法菩萨,作为阿弥陀佛胁侍的表现,比较清楚地反映了其助佛教化的功能。左胁侍弟子跪坐合掌供养阿弥陀佛,一方面可以理解为遵从圣教,欢喜奉行,另一方面佛弟子身份近于一般人,似乎还隐含着引导芸芸众生皈依阿弥陀佛的用意。

三 余 论

辽上京南塔一处浮雕图像有几分近似于盖家店出土的佛板,说明上京地区这种类型图像小有流行。既然如此,应该存在与之相应的佛教信仰基础。

1. 辽上京南塔西北面图像的属性

辽上京南塔坐落在上京城南约3公里的龙头山上(图18),系八面七层密檐式砖塔,高25.5米。在塔身第一层东、南、西、北四面下部开设假门,四面上部中间原初依次设置金刚界曼荼罗四方佛,即东方阿佛(施触地印,象座)、南方宝生佛(施与愿印,马座)、西方无量寿佛(施禅定印,孔雀座)、北方不空成就佛(施无畏印,金翅鸟座)。在东南、西南、西北、东北四面下部开设假窗,假窗两侧设置释迦佛八大灵塔{1}。南塔塔身原有浮雕造像81尊,1991年维修时仅存20尊,金刚界四方佛中只剩西方无量寿佛、北方不空成就佛。在南塔维修之前,西北面上部中央有一块高97厘米、宽48厘米浮雕嵌板,维修时取下存放在辽上京博物馆。该嵌板表现佛结跏趺坐在二天王装束者托举的长茎大莲花上(图19、20),双手于胸前拇指相对并举,着右肩半披式袈裟。此二天王装束者与盖家店佛板相类,应该也是一对龙王,但不清楚原初二者两脚是否淹没在水中。

佛陀坐在二龙王托举长茎大莲花上的造型,与盖家店出土佛板的图像近乎一致,类似表现鲜见于其余辽代佛塔造像中。如前所述,二龙王托举莲花造型由来于印度龙王扶持莲花的图像,中原北方初唐坐在长茎莲花上施转法轮印的佛陀作为阿弥陀佛表现的,那么此嵌板佛像是何尊格,双手伸展于胸前拇指相对并举,似乎又不属于密教印相,实际是粉本设计者或匠人主观创造的印相,类似情况所在多有,形成辽代佛教造像的一个典型特征。该嵌板佛陀连同二龙王托举长茎莲花台座造型一并考虑,其双手于胸前拇指相对并举印相,最大可能就是转法轮印的变通表现。如果这一推论能够成立,那么该佛陀应为阿弥陀佛。

处在南塔西北面的与此像毗邻的西面金刚界无量寿佛的表现,与金刚界曼荼罗体现的密教修行理念不同,坐长茎莲花上的阿弥陀佛反映了大众化西方净土信仰,带有更多民间色彩。南塔维修前在此佛陀一侧还镶嵌着戴莲花冠倚坐的道人像,道人像高度(91厘米)与一起表现的阿弥陀佛嵌板不相上下,而且采用正面倚坐姿态,两者身份应该比较接近,由此而言,此道人最大可能为老子(或天尊),其形象也类似四川大足两宋石刻老子(或天尊)像。然上京南塔西北面阿弥陀佛处在中间偏上,道人处在一侧偏下,二者主辅位置安排不言而喻,再者,另一侧原初应设置一尊与道人(老子或天尊)对等的尊像,就宋辽金时期释道儒融合的大背景推测,这尊缺失尊像应为孔子像,三者形成以阿弥陀佛为中心的释道儒三教图像的组合。如此看来,宋代社会流行的三教融合思想,可能也在辽代社会产生了一定影响。上京南塔俯瞰上京都城,具有国家标志性建筑物的性质,应在一定程度上反映了辽代官方宗教信仰的态度。

2. 辽代阿弥陀净土信仰的背景

依据佛学研究成果,华严宗与密宗在辽代占有绝对优势的地位,且二者呈现融合趋势,辽代佛教物质文化亦复如此。辽代民间色彩的阿弥陀净土信仰,不仅文献记述十分稀少,在物质遗存中也不多见,上述列举数例金刚界曼荼罗范围之外的阿弥陀佛像,其造型因素来自南北朝隋唐佛像,暗示其信仰也不应该由来于官方倡导的华严宗和密宗,当另有所源。

查阅辽代金石史料和相关文献资料,比丘非浊事迹浮现眼前。其人为辽中期上京临潢府僧录,赐号纯慧大师{1},编纂有《随愿往生集》20卷{2},惜没有流传下来,从名称可以知晓该书属于阿弥陀净土信仰的著述,推及其人应该是阿弥陀净土信仰的倡導者。非浊另一著述《三宝感应要略录》3卷,依次叙述了佛教史上佛像、佛经和菩萨感应事迹,其中卷1收录两条有关鸡头摩寺五通菩萨传说{3},所述内容即是唐代流行的一佛五十菩萨图像,亦即西方三圣和五十菩萨坐在莲茎和莲枝上的表现。或许这种图像粉本一度经传入辽地,乃至比丘非浊亲眼所见,后来成为盖家店出土佛板等造像的参照。比丘非浊的撰述,使我们了解到在辽国京畿之地,有过高僧大德倡导阿弥陀净土信仰的情况。这大概就是本稿所述在辽代金刚界曼荼罗五方佛之外、阿弥陀佛造像流行的缘由。

盖家店出土的佛板,正面主尊阿弥陀佛代表西方净土世界的存在,那是佛板持有者希冀将来往生西方的依凭,背面观音菩萨则是救世主的象征,为人们现实生活中苦难的解救者,对当时一般民众来说,两者都是人们心里最为需要的精神慰藉。于是,产生了如此可以随身携带供养并祈愿的小型青铜佛板造像。

附记:清华大学艺术史论系孙明利博士协助修订文稿,朱己祥博士也提供了诸多帮助,谨致谢忱。又,未注明出处图片均为笔者实地拍摄。

参考文献:

[1]辽宁省文物考古研究所,朝阳市北塔博物馆.朝阳北塔——考古发掘与维修工程报告[M].北京:文物出版社,2007:图24-2.

[2]齐庆媛.中国北方地区辽代与北宋菩萨像造型分析[C]//艺术史研究:第12辑.广州:中山大学出版社,2010:123-165.

[3]齐庆媛.金代与西夏菩萨像造型分析[C]//故宫学刊:第11辑.北京:故宫出版社,2014:121-153.

[4]岡田健.初唐期の転法輪印阿弥陀図像についての研究[J].美術研究:第373号.2000:159-205.

[5]廖苾雅.中原北方唐代石刻佛像序列考察[C]//艺术史研究:第10辑.广州:中山大学出版社,2008:397-466.

[6]陈红帅.四川唐代石刻佛像序列考察[C]//故宫学刊:第5辑.北京:紫禁城出版社,2009:558-669.

[7]孙明利.四川唐五代摩崖浮雕观无量寿经变分析[C]//石窟寺艺术研究:第1辑.北京:文物出版社,2016:164-229.