唐与回鹘时期库木吐喇石窟壁画年代探索

内容摘要:关于库木吐喇石窟唐与回鹘时期壁画的年代问题,长期以来模糊不清,尤其是对回鹘时期洞窟壁画的分期与断代,目前條件尚不具备。本文尝试以样式论与风格学等方法,综合石窟形制、图像内容与题记等因素,试对库木吐喇唐风洞窟第15至17窟、回鹘风洞窟第12窟壁画的绝对年代进行探索,并以此为标型窟探索唐与回鹘时期库木吐喇部分洞窟壁画的相对年代。

关键词:库木吐喇石窟;唐风;回鹘风;绝对年代;相对年代

中图分类号:K879.29 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2016)06-0093-09

Abstract: The Chronology of the Wall-paintings of the Tang and Uighur periods in the Kumtura Grottoes has been obscure for a long time, and current conditions do not allow for a comprehensive periodization of the Uighur caves at the Kumtura Grottoes in particular. This paper systematically discusses the absolute chronology of the Tang dynasty caves 15, 16 and 17 and the Uighur cave 12 at Kumtura based on stylistics and stylization as well as the image content, inscriptions and other factors. It further discusses the relative chronology of other Tang and Uighur period caves at Kumtura by taking the aforementioned four caves as the scalar type.

Keywords: Kumtura Grottoes; Tang style; Uighur style; absolute chronology; relative chronology

一 引 言

由于存有可以比对纪年题记与历史文献记载,中原内地大量的石窟寺遗址大都可以或进行了基本而较准确的排年断代;然而百余年来,由于缺少这两类资料,学界关于龟兹石窟的年代问题众说纷纭、莫衷一是。解决龟兹石窟的年代问题需要多学科与多角度长期的持续工作来共同推进。

龟兹地区的唐风洞窟一般被认为开凿于唐代安西都护府设立于龟兹时期[1][2],但由于缺乏明确的纪年题记与历史文献记载,龟兹唐风洞窟具体的开凿年代问题依然模糊。比较而言,探索龟兹回鹘风洞窟的建窟年代问题更加困难。回鹘风洞窟不仅没有明确的纪年题记,甚至连汉文历史文献中也缺失了791年安西路绝至回鹘西迁期间的相关记载。840年,回鹘西迁以后虽有文献记载,但也无法从中窥探龟兹回鹘风洞窟开凿并延续的时间,从龟兹地区出土的回鹘语文本以及相关的解读与研究成果也极少{1},故而龟兹回鹘风洞窟的起止年代问题长期以来模糊不清,对回鹘风洞窟进行全面分期与断代的条件尚不具备。

本文主要根据库木吐喇窟群区第12、15、16与17窟壁画的题材、样式与风格,结合第12窟内间接的汉文题记,从美术史视角对库木吐喇第12、15至17窟壁画的年代问题作出初步推测,并以此为中心,展开对龟兹地区其他唐风洞窟与回鹘风洞窟壁画年代的探索。

二 龟兹地区唐风洞窟壁画年代探索

龟兹地区唐风洞窟修建于唐代安西都护府设立于龟兹时期,关于这点,学界几乎没有分歧。在唐朝大一统时期设立安西都护府直接管理西域的背景下,可以利用“长安样式”为线索{2},将库木吐喇石窟塑像与壁画的图本信息来源引向两京地区,并以两京地区的壁画样式与风格来推测库木吐喇部分唐风洞窟壁画的年代。

(一)第15至17窟建窟年代

关于库木吐喇第15、16与17窟开凿的绝对年代,前贤曾经推测为8世纪下半叶{3}。在没有明确文献记载与纪年题记对应的情况下,通过分析洞窟塑像与壁画的图本样式,以及塑像布局组合,比对“长安样式”,本文认为:库木吐喇第15、16与17窟的开窟与修造年代很可能是初唐武周时期以后的唐中宗至唐玄宗开元年间,即8世纪上半叶。

1. 从文献记载推测第15至17窟的开凿年代

唐朝置安西都护府于龟兹是库木吐喇第15至17窟这组唐风洞窟建造的时代背景。唐朝控制龟兹始自唐太宗贞观二十三年(649)将安西都护府西迁至龟兹。后几经战乱,武则天长寿元年(692),唐将王孝杰率军收复安西四镇,征发汉兵三万人镇守安西四镇地区{4}。唐玄宗天宝十四年(755),西域唐军内调平定安史之乱,节度使仍镇守龟兹。唐德宗贞元六年(790),龟兹再度被吐蕃占领{5},唐朝在龟兹势力完全失去。从上述文献记载可知,从武则天长寿元年(692)至唐玄宗天宝十四年(755)的六十余年间,是唐政府对龟兹进行有效控制和管理的时期。库木吐喇第15至17窟是典型的唐风洞窟,从文献记载中可以初步推测,此三窟应在武则天长寿元年(692)至唐德宗贞元六年(790)期间建造,而更为可能建造的时间应是武则天长寿元年(692)至唐玄宗天宝十四年(755)期间:唐朝控制龟兹相对稳定,由中原内地迁入龟兹的汉人、汉僧与汉兵建造了这些洞窟{1}。

2. 从塑像组合样式推测开窟年代

笔者曾经重构出库木吐喇窟群区第16窟是以善跏趺坐弥勒佛为主尊,两侧的15与17窟主尊是结跏趺坐的阿弥陀佛与释迦牟尼佛(或释迦牟尼佛与阿弥陀佛),三窟主尊形成三佛并坐组合样式[3]。从目前内地遗存来看,这一样式主要流行于初唐武周至盛唐玄宗开元年间。而弥勒佛两侧以佛为胁侍这一组合样式,在内地只在初唐武周时期出现。如龙门石窟摩崖三佛龛,开凿于武则天长寿年间(692—694)。库木吐喇第15、16与17窟的塑像尊格与布局沿用了初唐武周时期这一典型题材配置样式。这与武周时期狂热尊崇弥勒这一政教行为关系密切,而这种造像样式在武周之后的唐中宗至唐玄宗开元年间仍然延续使用。故而,从重构的库木吐喇第15至17窟塑像尊格与塑像布局来推测,此三窟建凿的年代应在武周时期至唐玄宗开元年间。

3. 第16窟壁画为典型的盛唐样式与风格

库木吐喇第16窟壁画呈现出典型的盛唐图本样式与时代风格。

(1)对称绘制骑狮文殊菩萨与骑象普贤菩萨图像

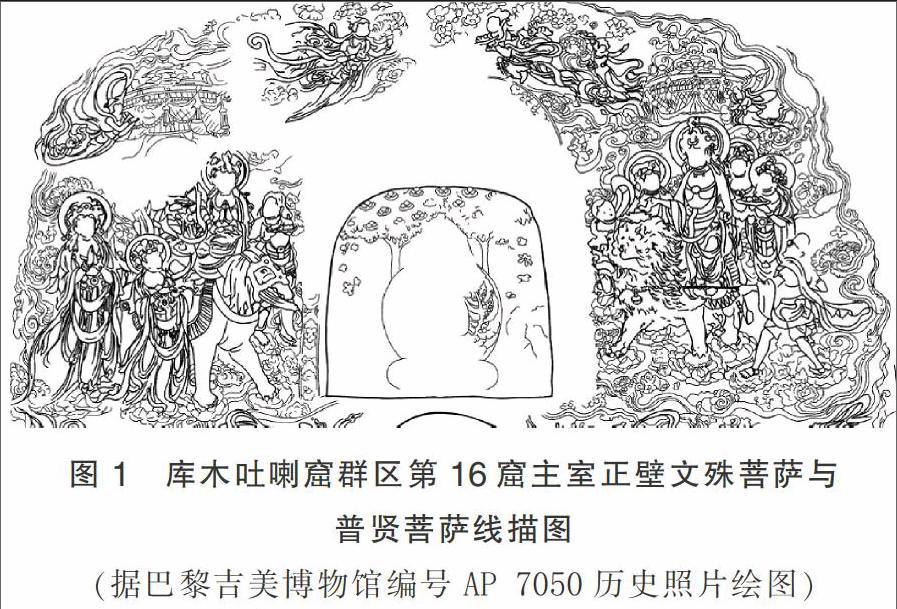

根据巴黎吉美博物馆编号AP7050历史照片与柏林亚洲艺术博物馆编号B1220、B0086历史照片资料,可有助于识读库木吐喇第16窟主室正壁文殊菩萨与普贤菩萨图像。此图像特点有:第一,文殊菩萨与普贤菩萨对称绘制;第二,文殊菩萨骑狮;第三,普贤菩萨骑象;第四,文殊菩萨与普贤菩萨均为半侧面像;第五,文殊菩萨周围有胁侍菩萨;第六,驭狮者为昆仑奴(图1)。从以上文殊菩萨与普贤菩萨图本样式特点来分析,此种图本样式主要流行于初唐至盛唐时期,而不同于中唐时期文殊图像加入了五台山化现图{2}、晚唐至五代时期出现的“新样文殊”图式{3}。根据骑狮文殊图像发展谱系,本文初步判断库木吐喇第16窟主室正壁骑狮文殊与骑象普贤壁画应绘于初唐至盛唐时期。

据《广清凉传》记载,唐代文殊图像是长安相匠安生在五台山原创:

大孚灵鹫寺之北,有小峰,顶平无林木,岿然高显,类西域之灵鹫焉。其上祥云屡兴,圣容频现,古谓之化文殊台也。唐景云中,有僧法云者,未詳姓氏,住大华严寺。每惟大圣示化,方无尊像,俾四方游者,何所瞻仰?乃缮治堂宇,募工仪形。有处士安生者,不知从何而至。一日,应召为云塑像。云将厚酬其直,欲速疾工。生谓云曰:“若不目睹真像,终不能无疑。”乃焚香恳启。移时,大圣忽现于庭。生乃欣踊躄地祝曰:“愿留食顷,得尽模相好。”因即塑之。厥后,心有所疑。每一回顾,未尝不见文殊之在傍也。再朞功毕,经七十二现,真仪方备。自是,灵应肸蠁,暇迩归依,故以“真容”目院焉。[4]

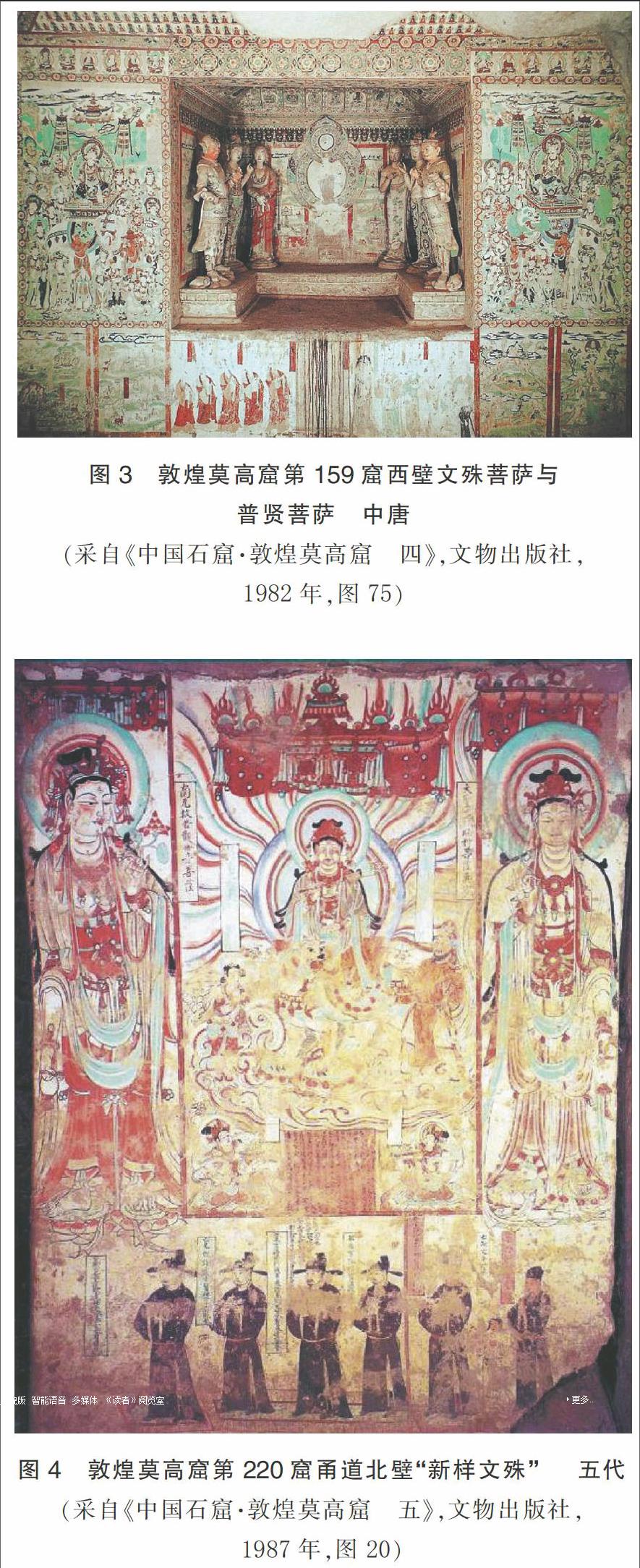

关于骑狮文殊菩萨与骑象普贤菩萨图像的对称绘制,晚唐张彦远《历代名画记》追溯至初唐时期{4}。从盛唐时期开始,敦煌骑狮文殊图像出现了专门牵狮引象的驭者。如敦煌莫高窟盛唐第148窟南壁龛外东侧绘骑狮文殊图,北壁佛龛外东侧绘骑象普贤图,图像中驭狮者与驭象者均为昆仑奴形象(图2)。榆林窟中唐第25窟西壁北侧文殊变与西壁南侧普贤变图像中驭狮与驭象者均为昆仑奴形象。从中唐时期开始,莫高窟骑狮文殊图像中加入五台山化现图,如莫高窟中唐第159窟西壁北侧文殊变下方,以屏风形式绘制五台山化现图(图3)。五代时期,莫高窟出现了“新样文殊”图像(图4),并发展为文殊三尊与文殊五尊等图式。与前期文殊图像比较,“新样文殊”图像最大特征在于驭者从昆仑奴变为于阗王,文殊菩萨周围又加入佛陀波利与文殊化老人身等形象,背景多加入五台山化现等新的图像因素。

以上简要梳理了骑狮文殊图像的发展谱系,据此,我们可以推测库木吐喇第16窟文殊图像的大致年代。文殊菩萨与骑象普贤菩萨对称出现,且驭者为昆仑奴,并不是“新样文殊”中的于阗王,背景也未出现敦煌石窟中唐以后文殊图像中的五台山化现图,所以,库木吐喇第16窟文殊菩萨与普贤菩萨图像绘制的时间应在盛唐时期。

(2)从观无量寿经变与药师经变构图推测洞窟年代

库木吐喇第16窟主室南北两壁分别绘制观无量寿经变与北壁药师经变,构图均为中间横长方形中堂式,两侧配以立轴式条幅。敦煌莫高窟观无量寿经变壁画中堂配二立轴式构图最早出现于盛唐第217窟北壁,年代为盛唐景云年间(710—712)[5]。莫高窟药师经变壁画中堂配立轴式构图则始见于盛唐第148窟东壁,年代为大历十一年(776)或稍前[5]58。敦煌石窟中观无量寿经变与药师经变为中堂配立轴式构图出现多例,现列表如下(表1)。

从表中可以看出,唐代敦煌石窟以中堂配立轴式构图绘观无量寿经变,在盛唐时期出现并流行至中晚唐时期;以中堂配立轴式构图绘药师经变,也于盛唐时期出现并流行至中晚唐时期。比对敦煌石窟这两类经变画构图的发展情况,笔者推测库木吐喇第16窟主室左右侧壁两辅经变画绘制的时间当在盛唐时期以后。

此外,库木吐喇第16窟壁画风格中透露出典型的盛唐气息。主室北壁药师经变壁画中飞天造型华美端严,勾线流动如生,形成“天衣飞扬,满壁风动”{2}之感;主室前壁上方半圆形壁面涅槃图中的举哀弟子像,以文献所记载的吴道子“莼菜条”式运笔,提按顿挫富有节奏,刻画出每位弟子的形神,其人物造型与用笔特点均表现出盛唐时期的风貌。

综上所述,通过分析比对内地塑像样式,可以看出库木吐喇窟群区第15至17窟塑像中明显透露出初唐武周时期的图本样式,而壁画样式与风格更接近莫高窟盛唐时期壁画。所以,库木吐喇窟群区第15至17窟是在盛唐时期修造,而继续沿用初唐武周时期的塑像布局。据此,我们认为,库木吐喇窟群区第15、16与17窟的开凿与塑绘年代应在初唐武周时期以后、唐中宗至唐玄宗开元年间,即8世纪上半叶。

(二)第11、13与14窟建窟年代

库木吐喇窟群区第11与14窟,其洞窟形制、壁画题材、风格、布局均保持一致,应为同一时期所建洞窟,均为纵券顶中心设坛方形窟,这一洞窟形制类似于唐代内地中心佛坛窟。以敦煌石窟为例,内地的中心设坛方形窟中唐以后开凿并流行,但窟顶多为覆斗顶,而库木吐喇唐风中心设坛方形窟为纵券顶,保留有龟兹本地开凿传统。库木吐喇第11与14窟的壁画风格接近于盛唐、中唐时期中原内地佛教壁画风格。综合洞窟形制与壁画风格等因素,可初步判断库木吐喇窟群区第11与14窟年代晚于库木吐喇窟群区第15至17窟,约在8世纪中叶至8世纪末期开凿。北京大学考古系曾对库木吐喇第14窟主室墙泥中草样做过碳十四测定,测定年代距今(1982)为1210±35年,即唐天宝年间(742—756)[6]。碳十四测定年代可以作为本文年代推测的一个辅证。

库木吐喇窟群区第13窟为中心柱窟、第14窟为方形窟。根据柏林亚洲艺术博物馆编号B1236历史照片可以看出,二窟开凿于同一水平位置,且主室门墙上方壁面存留有安装窟前木构建筑的凹槽与凿孔(图5),这表明二窟曾共用一个前室。因此,这是一个由中心柱窟与方形窟构成的洞窟组合{1},这反映出两窟应为同一时期开凿。结合第13窟壁画为唐代风格,可初步判断库木吐喇第13窟也应与第14窟同时建凿于8世纪中叶至末期。

(三)第68至72窟建窟年代

库木吐喇“五联洞”(第68至72窟)位于窟群区谷北区、面朝木札提河的悬崖绝壁上。根据魏正中从考古学视角下对洞窟形制与洞窟组合的调查与判断,库木吐喇“五联洞”开凿于前后两个阶段:第一阶段是由第68窟中心柱窟与第69[1]窟讲堂窟形成洞窟组合,二窟共用一个前室,通过第69窟前室木梯登临;第二阶段是增建第70、71与72窟各自带有前室的三个中心柱窟,将第69[1]僧房窟改建为69[2]方形窟,并增开入口于南面的长阶梯隧道。库木吐喇第69[2]窟的建造年代与第70、71、72三窟的增建年代相当[7]。

在“五联洞”入口于南面的长阶梯隧道中,存有两方汉文纪年题刻。第一方位于第67窟出口右折约3米的一段隧道右壁面上部,竖刻四行,右起竖读。根据笔者现场录文记为:“郭十九文/姚希芝记/河东郡开仏堂/建中六年六月廿日”。{2}第二方题刻位于沿隧道再向右前行约5米的右侧壁面上,竖刻三行,在实地调查中笔者未能找到这方题刻,依据晁华山的录文记为:“祁于建中/六年二月廿/九日扣 完”[1]199。根据晁华山与马世长的判断,题刻是开凿通道的工匠所做的记工刻字,与洞窟开凿年代有关[1]200[2]222。另据魏正中的判断,“五联洞”入口于南面的长阶梯隧道与第二阶段增建的第70、71与72窟有关[1]83,则隧道中“建中六年”(785)题刻应与第70、71、72窟的开凿直接对应,而第68与69[1]窟应建于建中六年之前。

从库木吐喇“五联洞”的开凿规模、第70、71窟塑像石胎体量,以及第68、71窟的壁画风格来看,“五联洞”的年代当晚于第15至17窟。综合以上“五联洞”的洞窟形制、洞窟组合、洞窟改建、洞窟题刻、塑像与壁画风格等因素,本文认为库木吐喇“五联洞”或建于较库木吐喇第15至17窟更晚的中唐时期,而“五联洞”被泥层覆盖或被烟熏黑的多层壁画,似乎又暗示“五联洞”延续使用年代较长。从上述几处唐风洞窟年代的推测,我们可以判断,库木吐喇窟群区内谷南区与谷北区的唐风洞窟,其开凿次序应是从崖壁中间向两端展开。

三 龟兹地区回鹘风洞窟壁画年代探索

关于龟兹地区回鹘风洞窟分期与断代研究,目前还难以开展:第一,目前还没有发现直接相关的文献记载和明确纪年的题记;第二,由于大多数龟兹回鹘风洞窟壁画残破不全、塑像几乎全无,笔者尽可能利用相对全面的国外探险队资料,以及流失海外壁画资料进行洞窟壁画复原工作,也只能集中于少数几个洞窟。因此,只能就这几个少数洞窟进行讨论,无法进行全部龟兹回鹘风洞窟的分期与断代工作;第三,对于龟兹回鹘风洞窟壁画主题内容还需要进一步进行释读;第四,利用龟兹回鹘风洞窟壁画与塑像题材、样式、风格,也很难与可资参照的洞窟比对出年代;第五,龟兹石窟中的题记,尤其是回鹘语与吐火罗语题记,还需要进一步整理与释读。上述诸问题的相互比对与推进,是今后龟兹回鹘风洞窟分期断代研究的基础与发展方向。尽管如此,本文还想通过探讨洞窟壁画的唐风与回鹘风的承接关系,试对部分龟兹回鹘风洞窟壁画的年代进行探索。

(一)佛教初传回鹘与回鹘进入龟兹

关于佛教初传回鹘与回鹘进入龟兹的历史,史家论述宏富[8-13],本文摘要交代一下龟兹地区回鹘风洞窟开凿的历史背景。

回鹘原居今蒙古高原北部色棱格河和鄂尔浑河流域,别支游牧于天山与河西甘州、凉州之间。前者構成漠北回纥汗国的主体,后者成为高昌回鹘与河西回鹘的前身[10]17。自安史之乱始,西域唐军被调到内地平叛,节度使虽仍驻节龟兹,但自此唐对西域的控制逐渐减弱。贞元六年(790)至贞元七年(791),吐蕃分别攻陷北庭与龟兹,稍后,回鹘与唐军联合收复北庭之战失败,“安西阻隔,莫知存亡”[14]。回鹘在北庭战役失败以后,于贞元七年(791)九月复派兵与葛逻禄、吐蕃联军在天山东部进行过数次战役,并取得重大胜利,重新夺取对北庭的控制权{1}。据1889年额尔浑河上游喀喇哈逊遗址发现的《九姓回鹘可汗碑》汉文部分记载,回鹘首先恢复北庭,此后回鹘再次出征,击败围攻龟兹的吐蕃军队并攻取龟兹,至791年将吐蕃势力逐出天山{2}。回鹘崇德可汗在位期间,葛逻禄等部归顺。自此开始,天山南北两个战略要地北庭与龟兹均处于回鹘势力控制之下。在漠北回鹘大批西迁之前,龟兹已在西域回鹘的势力范围之内。由于战争的原因,已有一部分回鹘人迁居龟兹。

唐开成四年至五年(839—840),漠北回鹘汗国发生灾荒与内乱,并遭到黔戛斯人袭击,漠北回鹘汗国灭亡,大部分回鹘人分成数支西迁。其中的十五部回鹘在庞特勤率领下,由漠北迁徙至东部天山地区。会昌二年(842),黠戛斯对西迁回鹘进行了第二次打击,迫使北庭地区的回鹘部众躲入天山山区,安西地区的回鹘部众则迁入焉耆、龟兹至若羌与且末一带[15]。庞特勤率部众向西来到焉耆后势力逐渐强大,从黠戛斯手中夺回焉耆与安西,并以焉耆为牙帐,建立安西回鹘政权{3},领土包括龟兹地区。西迁后以焉耆为中心的庞特勤部回鹘,与原先定居于此的西域回鹘汇合,龟兹成为回鹘新的聚居中心,史称“龟兹回鹘”。9世纪60年代,焉耆被另外一支回鹘仆固俊部占据,庞特勤部及其后裔迁回龟兹,统治中心由龟兹逐渐东移至高昌,建立起包括龟兹回鹘在内的高昌回鹘王国{4}。

从以上史学材料分析,回鹘民族大规模集中进入龟兹地区大致可以分为两个时期,即贞元七年(791)以后与会昌二年(842)以后。关于佛教传入回鹘的时间,本文采用杨富学的观点,即在漠北回鹘汗国时期,回鹘便开始与佛教接触。回鹘在西迁之前的8世纪末至9世纪初,其势力已经进入龟兹、北庭与高昌等地。这部分回鹘人长期生活在佛教高度发达的西域地区,受到佛教的濡染是当然之事[10]19-21。至10世纪的宋代,回鹘以高昌、龟兹为中心,佛教兴盛繁荣。11世纪70年代,龟兹逐渐为伊斯兰教势力所占领[16]。

回鹘民族迁入龟兹后,开始了龟兹地区民族回鹘化进程。宋代或宋之前,龟兹地区的民族已经逐渐回鹘化{5}。从上述史料可以判断,回鹘进入龟兹后,与原先安西都护府时期迁入的汉人、龟兹本地人共存一段时期并逐渐回鹘化的进程。

(二)龟兹回鹘风洞窟壁画年代探索

分析龟兹地区回鹘风洞窟壁画的题材、样式、风格与现有可识读题记,反映出汉、龟兹与回鹘三个民族的互动。分析上述背景史料可知,留守在龟兹的汉人至多活动至唐末、五代时期。这或许可以将龟兹地区一些回鹘风洞窟中典型唐代风格壁画的年代,系于8世纪末至9世纪初年。很难想象,在贞元七年(791)安西路绝以后,留守在龟兹的汉人参与开窟造像活动,并能够延续到9世纪及其以后。

1. 库木吐喇第12窟的年代

(1)壁画布局与风格

库木吐喇窟群区第12窟壁画呈现出三种画风,反映出汉、龟兹与回鹘画风共存、融和与演变的特点。右甬道内侧壁直接绘有接近唐风洞窟壁画的普贤菩萨及胁侍图,从壁画题材与风格判断,库木吐喇第12窟应为贞元七年(791)安西路绝、至会昌二年(842)回鹘从漠北西迁期间所开凿。此窟两侧壁听法四众与后甬道涅槃图,壁画风格表现出龟兹回鹘风洞窟壁画的地域性(回鹘风格与龟兹风格的结合)。这也表明,龟兹回鹘风壁画的风格还在确立初期。全窟壁画表现出从唐风至回鹘风的过渡,又融入龟兹画风。汉地因素与龟兹因素来源,应是龟兹本地未迁回中原的汉人与当地的龟兹人。

(2)汉文题记

据德国柏林亚洲艺术博物馆编号B1992历史照片,库木吐喇窟群区第12窟主室前壁南侧上下皆有绘画,上下绘画之间的两行分界线内存有汉文题记。笔者识读为“癸亥之岁五月廿四日茗第惠整戬深两共到此志”。从书写位置以及题记内容来看,这则题记应为建窟之后的游巡僧人所题。题记不属纪年只记干支,应写于唐朝失去对龟兹控制的贞元七年(791)之后。按照干支纪年推算,这则题记可能写于唐会昌三年(843),或者唐天复三年(903)甚至更晚。那么库木吐喇第12窟的开窟、造像与壁画年代当在“癸亥”年之前。

(3)供养人图像

据柏林亚洲艺术博物馆编号B1992照片,库木吐喇窟群区第12窟主室前壁绘有汉人头饰与回鹘装供养人图像,表明此洞窟为汉人与回鹘人共同开凿。如前所述,回鹘人进入龟兹,主要集中在贞元七年(791)之后与会昌二年(842)之后两段时期。

供养人同时为汉装与回鹘装的情况还见于库木吐喇第79窟,李树辉判断该窟建于唐贞元十一年(795)四月或稍后不久[17]。这或许也可为同样出现汉装与回鹘装供养人图像的第12窟的年代推测提供佐证。由于河西路阻,留守在龟兹的汉人对龟兹地区回鹘风洞窟壁画影响逐渐减弱,汉人在龟兹留守至晚坚持到9世纪初年。此窟除回鹘与汉地供养人图像之外,窟顶壁画还表现出浓郁的汉地因素与龟兹本地画风的结合,与库木吐喇唐风洞窟第13窟券顶壁画题材、风格十分接近,因而第12窟与先前开凿的唐风洞窟时间相隔应该不会太远。根据这则“癸亥”题记写于公元843年或903年,题记出现在石窟开凿之后,则库木吐喇第12窟建造年代当推测在9世纪中叶之前。

2. 库木吐喇其他回鹘风洞窟年代

库木吐喇窟群区第42窟壁画表现出汉地风格的佛、菩萨造型与回鹘画风明显的暖色系色调,同时,从后甬道的佛与菩萨面部、小臂的晕染来看,又保留有典型的龟兹画风重体积表现的低染法。库木吐喇第42窟壁画表现出三种画风的融合,较之第12窟,壁画画风结合得更加自然与统一。结合画风,又考虑到第42窟洞窟分布在谷内区,其建造年代应晚于谷南区的第12窟。日本大谷探险队成员渡边哲信曾记录第42窟原有汉文题记“□戌八年六月十八日”[18],马世长先生认为该则题记应对应“大中八年”(854)[2]222-223。但该题记今已不存,无法知晓这则题记是直接题记、还是间接题记。不过,后甬道的佛与菩萨呈现明显的汉地风格,且又与回鹘画风、龟兹画风结合自然。综上所述,推测库木吐喇第42窟应属于龟兹回鹘风洞窟中较早建造的一批,大致应在9世纪上半叶至中叶间开凿,但较第12窟年代稍晚。

库木吐喇窟群区第45窟较第12窟位置偏后,而第45窟在后甬道尊像图中题有汉文榜题,绘画风格呈现出回鹘民族审美风尚,融入汉地画风与龟兹画风,故而笔者初步判断库木吐喇第45窟时代较第12窟稍晚。

库木吐喇窟群区第10与43窟壁画汉地因素减弱,龟兹画风与回鹘画风逐渐融合,从壁画风格判断,时代应比库木吐喇第12窟晚很多。第9窟壁画未绘制完成,或者为更晚时期開凿的洞窟。

四 余 论

对唐与回鹘时期库木吐喇石窟壁画年代的探索,需要多种学科的介入与互相合作:需要美术史视角对壁画图像题材与风格的进一步研究;需要语言学视角对库木吐喇石窟题记,尤其是回鹘语与吐火罗语题记的进一步整理与释读;需要考古学视角类型学与地层学方法对洞窟的分期断代,并借助碳十四测定作为辅助手段来判断石窟年代。多种学科与研究方法的相互比对与推进,可以为库木吐喇石窟壁画的分期断代提供方向与动力。

致谢 在资料搜集过程中,得到了新疆龟兹研究院、德国柏林亚洲艺术博物馆的倾力襄助,在此深表谢意。

参考文献:

[1]晁华山.库木吐喇石窟初探[G]//新疆维吾尔自治区文物管理委员会,库车县文物保管所,北京大学考古系.中国石窟·库木吐喇石窟.北京:文物出版社,1992:198.

[2]马世长.库木吐喇的汉风洞窟[G]//新疆维吾尔自治区文物管理委员会,库车县文物保管所,北京大学考古系.中国石窟·库木吐喇石窟.北京:文物出版社,1992:221-223.

[3]刘韬.胡地尚唐风——库木吐喇石窟第16窟壁画复原与塑绘内容考析[J].美术研究,2016(6):111-119.

[4]释延一撰;陈扬炯,冯巧英校注.广清凉传[M].太原:山西人民出版社,1989:62-63.

[5]敦煌研究院.敦煌石窟内容总录[M].北京:文物出版社,1996:86.

[6]北京大学考古系碳十四实验室,陈铁梅,原思训,王良训,马力,蒙青平.碳十四年代测定报告(六)[J].文物,1984(4):95.

[7]魏正中.区段与组合——龟兹石窟寺院遗址的考古学探索[M].上海:上海古籍出版社,2013:83-85.

[8]钱伯泉.回鹘西迁与安西回鹘国[G]//龟兹文化研究编辑委员会.龟兹文化研究:1.乌鲁木齐:新疆人民出版社,2006:86-104.

[9]钱伯泉.龟兹回鹘国始末[G]//龟兹文化研究编辑委员会.龟兹文化研究:1.乌鲁木齐:新疆人民出版社,2006:105-115.

[10]杨富学.回鹘之佛教[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1998:17-47.

[11]杨富学.回鹘与敦煌[M].兰州:甘肃教育出版社,2013年:65-91.

[12]李树辉.龟兹回鹘的历史发展[G]//龟兹文化研究编辑委员会.龟兹文化研究:1.乌鲁木齐:新疆人民出版社,2006:46-85.

[13]吴涛.龟兹佛教与区域文化变迁研究[M].北京:中央民族大学出版社,2006:167-184.

[14]刘昫,等.旧唐书[M].北京:中华书局,1975:5210.

[15]苏北海.丝绸之路与龟兹历史文化[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1996:283.

[16]杨富学.高昌回鹘王国的西部疆域问题[J].甘肃民族研究.1990(3-4):77-78.

[17]李树辉.库木吐喇石窟第75、79窟壁画绘制年代和功德主身份研究[J].敦煌研究,2008(4):36-42.

[18]渡边哲信.西域旅行日记[G]//上原芳太郎.新西域记:上卷.东京:有光社,1937:336.