不平等的童年

——基于流动儿童游戏文化的田野考察

熊春文,谢彤华

(1中国农业大学 人文与发展学院,北京 100083;2福州市社科院,福建 福州 350026)

不平等的童年

——基于流动儿童游戏文化的田野考察

熊春文1,谢彤华2

(1中国农业大学 人文与发展学院,北京 100083;2福州市社科院,福建 福州 350026)

本研究基于两年的田野工作,对北京市某公立小学中流动儿童与京籍儿童的游戏文化加以考察。笔者发现,XL学校中独立编班和混合编班存在“没规矩”和“假正经”的游戏文化差异;混合编班内部多样的游戏群体之间也存在着巨大的文化差异。这些差异展现出一幅“不平等的童年”画卷,在画卷的表象背后,阶级往往表现出比户籍更强的解释力。总体上,户籍与阶级的同构性是深层的社会根源。

流动儿童;游戏文化;阶级;户籍;不平等童年

一、问题的提出

1990年代开始,中国进入快速的城市化进程。由于城乡居民收入差距的扩大,大量的农民离开农村耕种的土地,来到城市中寻求发展。与发达国家城市化进程中的移民不同,中国的农民工虽然工作在城市,户籍上却仍然是农民,其大规模的迁移导致了人户分离的人口猛增。根据国家统计局2016年初发布的统计数据显示,2015年底我国人户分离的人口达到2.94亿人,其中流动人口有2.47亿人[1]。随着核心家庭举家迁移渐成趋势,流动儿童群体成为了中国人口迁移与流动的一个重要现象。

作为一个超大型城市,截至2014年底,北京市义务教育阶段在校学生为112.8万人;其中,非京籍在校生共有47.08万人,占全市义务教育在校生总数的41.74%[2]。随着“两为主”政策的实施,符合条件的非京籍学龄人口义务教育权利得到了保障,初步实现了京籍与非京籍学龄人口共享公共教育资源的局面。在解决入学问题的背景下,流动儿童受教育的质量问题进入人们的视野。如“共享公共教育资源”究竟是何种意义上的“共享”?在这种“共享”的话语下,流动儿童的就学经历究竟如何?非京籍儿童与京籍儿童能否真正共享一个平等的童年?这些都是有待进一步探讨的议题。

安妮特·拉鲁[3]在《不平等的童年:阶级、种族和家庭生活》一书中,通过对12个涉及黑人、白人、中产阶级、工人阶级、贫穷家庭的细致深描,再现真实的小学生日常家庭节奏,呈现了一幅大洋彼岸美国孩子“不平等童年”的画卷。她发现,中产阶级主要采取“协作培养”(concerted cultivation)的教养方式,而工人阶级和贫困家庭则采取“散漫成长”(accomplishment of natural growth)的教养方式。两种教养方式的形成主要是“阶级”因素的作用,其影响超过了种族。阶级结构决定了父母的社会地位,家庭依据资源环境做出对孩子教育的行动选择,建构起家庭内外的教育环境,进而塑造孩子,形成一个不平等的再生产的循环过程,通过这种“制度化了的不平等”,特权由此传递给了下一代。

拉鲁研究最主要的理论来源是布迪厄关于“文化再生产”的讨论。布迪厄通过场域、资本和惯习等概念,建构了一个再生产的理论框架,强调“文化”在维持现存社会与经济结构方面的重要性。他从“文化专断”(cultural arbitraries)的概念入手,把学校看作一个专门发明维护、传播、灌输社会文化规范的机构。教育的文化专断是支配阶级的文化专断,学校的文化功能是支配阶级强制赋予的。原有的阶级结构通过教育实现自我的合法化[4-5]。

布迪厄所提出的阶级共谋的“文化再生产”,因为将身处教育中的人几乎视为没有意识和行动的机器,受到西方学界的严厉批判。伯明翰学者威利斯[6]由此提出“文化生产”理论,通过工人阶级子弟们生产的“反学校文化”显示其主体能动性与创造性。他认为工人阶级子弟之所以不能在教育系统中取得成功,是因为他们在学校发展出了一套独特的反学校文化。这种“反学校文化”展露了群体文化背后的“革命性能量”,尽管这份“不完全的洞察”并不能从根本上改变既定的社会秩序,甚至于让工人阶级子弟最终子承父业,但相较于布迪厄结构化的“文化再生产”,威利斯“文化生产”理论的优点非常明显。它致力于探讨工人阶级子弟的结构位置和阶级关系,关注这一群体表达、洞察和再生产了什么?在再生产自己阶级位置的过程中,他们以及他们所在的具体制度环境究竟扮演了什么样的角色?这些议题开启了抵制理论的新传统或“社会学马克思主义”的新路线[7],给西方社会学中关于底层阶级尤其是工人阶级的研究提供了诸多启发。

目前,国内已有的关于流动儿童群体文化的研究,多将威利斯的理论作为一种可行范式或对话基础。通过对打工子弟校中流动儿童群体文化的考察,研究者发现,流动儿童在升学无望的“天花板”面前,有一种妄图自控命运的“混日子”、“义气”以及“情义”式的反抗文化[8-11]。但这种“混日子”文化“已经没有保罗·威利斯笔下‘小子’们反抗的对立面”,而是包含了更为丰富的伸缩性[11]。周潇[12]比较了农民工“子弟”和工人阶级“小子”的反学校文化,发现两者虽然表象相似、结果相似,但是“子弟”的反学校文化实质上是一种被动的放弃,与“小子”们的主动选择有着实质性差异。熊易寒[13]根据主体的不同对流动儿童不同的表现形式加以区分:在打工子弟校中,学生群体普遍盛行“反学校文化”,但这种反学校文化并非威利斯意义上的生产,只是一个学校意识形态的简单对立物;而公立学校中的流动儿童即使面对着“天花板效应”却还是对主流文化拥有极强的认同感。曲承乐[14]对北京市某公立小学的研究,也再次验证了在公立学校中,流动儿童很难拥有一套可以应对困难、消解污名、保护自己进而解构与重构地位的反抗文化。

本文试图在既有研究的基础上,以游戏文化的视角,更加深入而细致地讨论流动儿童群体文化及其社会根源。儿童游戏与文化是双向构建的过程。游戏是所有文化中儿童的一种主要活动,它既是文化的一个原因,又是文化的一种影响;它是特定文化的表现,是文化学习和传承的一个重要的背景和途径,也是儿童发展的指示器和反应器[15]。游戏活动不同于正式的教学活动,在游戏中,展现的是更为本真的孩童形象。因此,游戏文化实际上是儿童群体文化的一个微观映射,聚焦于游戏文化,通过对更为具体的富有孩童特性的游戏活动的考察,使得关于流动儿童群体文化的研究更具针对性和操作性。

本文选取北京市某公立校XL小学①XL小学成立于1952年,位于高等学府云集的海淀区,与它毗邻的便是一座有着100多年历史的高等学府。在2000年以前的很长一段时间里,XL小学的教学建制只有18个班。经过收费扩招流动儿童之后,到2011年秋季学期,建制已增加至23个班。同年10月份,学校根据直属上级教委的要求,接收了受当年海淀区打工子弟校临时拆迁事件影响的200多名外地学生,致使当年教学班级临时扩充至28个。截至2015年秋季学期,学校共有教职工69人,区级学科带头人、骨干教师10人,学生958人,其中,流动儿童占比在50%左右。依据研究伦理,文中所引人名均已做匿名化处理。内的两个高年级班级为研究对象,其中A班为独立编班,班内学生全是流动儿童,是2011年经过二次分流进入XL小学的;C班为混合编班,近一半学生为流动儿童。C班较A班高一个年级。笔者自2014年3月始至2015年12月止,几乎每周入场一次,实现了与孩子们长时间的接触,对该校流动儿童与非流动儿童游戏文化做了细致记录。

二、“没规矩”VS“假正经”:班级间的游戏文化差异

A、C两班在游戏活动中的表现截然不同,A班“没规矩”,C班“假正经”,两班的游戏文化迥然不同。

(一)“没规矩”的A班

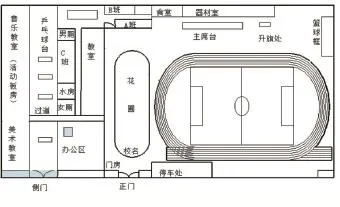

A班的独立编班在XL小学中非常特殊,全校历史上总共只出现过五个这样的班级,它们都是“特殊时期的特殊产物”:2011年,北京市关停了大量存在问题的民工子弟校,海淀区也关停了多所学校。原先就读于或计划入读民工子弟校的流动儿童根据政策被分到了一所高校附属小学,后来部分学生又通过二次分流进入了XL小学。XL小学“临危受命”,临时增设了五个班级用来吸纳近200名学生,从一年级到五年级最后一个班独立编班,班级成员全是流动儿童。随着时间的流逝,目前XL小学只余下两个独立编班班级,A班就是其中之一,相较于其他班级,A班从一年级起便入读XL小学,算是XL小学较为“正统”的学生。这批分流来的学生入校时并不需要“五证”,只要拿到相关乡镇的报到通知书便可入学,也无需缴纳捐资助学费。起初,独立编班班级被安排在教学楼后的一排平房中上课。有家长反映,入学一个多月,独立编班的班级每班仍只有一位老师,这位老师身兼多职,既教语文、数学两门课程,还要带着学生们上体育课,而英语、思想品德、音乐和美术压根儿没有开。家长认为自己的孩子在XL小学中受到不公正对待,到学校“闹事”,此事件最终在媒体上发酵。后来学校采取了相应的措施与安排,A班等独立编班搬进了主教学楼,但班级编排仍主要位于主教学楼的“犄角旮旯”(见图1)。在XL小学中,独立编班的A班始终是个特殊的存在。

A班的特殊背景,使它形成了不同于其他班级的游戏文化。

A班的班级形象,可以用几个词加以形容:人数多,学习差,没规矩②这个“没规矩”倒不单指他们的纪律差。实际上,在班主任陈老师看来,因为A班从一年级起便在XL小学就读,已经是所有分流班里纪律最好的。但是,他们本身的很多“习惯”不符合学校规定,包括个人卫生、行为处事等。德育主任朱老师也曾说过,大多数流动儿童生活的地方是平房而且隔音效果差,养成了他/她们大声说话的“毛病”,这一“毛病”在学校场域中是一种越轨行为。。人数多是独立编班的普遍情况,属于“历史遗留问题”,由此也带来了班级的拥挤、桌椅的特殊摆放以及特别的同桌关系③A班与C班不同,C班共五组同学,每组一列,而A班则多达六组,为了节约班级空间,两组并在一起成为一列,故而同桌关系得以产生。但这种同桌是不固定的,班级换位的时候是以组为单位第次变换,即同桌是轮换着的。;因为基础薄弱,A班的学习成绩一直在年级中吊车尾,虽然经过老师的努力,偶有进步,但总体而言,在学业成绩上,他们很难摆脱“学习差”的标签;没规矩强调的则是他们规则意识的淡漠,“闹腾的班级”是笔者每次进班必能看到的景象。

“闹腾”缘于流动儿童“无时不游戏”、“无处不游戏”的文化特质。不论在什么时间、什么场合,A班的孩子们总是能释放爱玩会玩的儿童天性。比如早读前女生将晚到的男生锁在门外,不许进班;课间时女生偷偷在男生厕所前潜伏,围堵男生;上下楼梯时,孩子们毫不顾忌地蹦蹦跳跳……而最有表现力的则是课堂上的游戏:严肃的课堂上,后排孩子们无心听课,他们通过小动作、悄悄话、告密等游戏排遣无聊。

科技课,前排的同学比较认真,跟着老师的节奏上课,也积极回答老师的问题。后排则各玩各的,徐薇一直转头和张天雨说话。李世明给白迪展示肌肉,陈浩也转过来和他们戏耍。(2015年5月15日)

第二节科学老师让同学们先做卷子。有的人早早做完后,拿出了语文作业,其他同学看到后立马举手报告老师……整个课堂,同学们就在不断向老师举报别的同学做语文作业中度过……即使他们在课间是玩得很好的朋友,却仍然相互出卖。以他们的说法,打小报告只是一出玩乐的戏码。(2014年12月19日)

课堂上的游戏所收获的是一种“共谋的快乐”,告密游戏中,孩子们实际上已经达成默契,这种告密行为仅仅在于取乐,被举报的同学并不会因此而记恨。举报行为看似是在维系规则——课堂上不许做其他作业,但他们在课上随意的发言,更是对课堂有序规则的破坏。

图1 XL小学校园空间示意图①此图乃示意图,非等比例绘制。由孙兴斌提供技术支持,特此感谢。

除了无时、无处的游戏对学校秩序的漠视外,在游戏的过程中,A班的孩子们也处处表现出“暴力”的举止和“粗鄙”的言谈。

孟丝竹倒垃圾回来,看到不干卫生的大家,生气地训斥他们,王亮是重点批评对象,还追着他满教室乱跑,郑文慧在旁边现场播报:“孟丝竹第一次爆发。”……“孟丝竹第二次打人。”……孟丝竹长得白净乖巧,但是她的“暴力”在A班也是出了名的。(2015年5月8日)

男生们玩“猜—丁—壳”游戏,惩罚是打一分钟的手,如果打得快就赚到,“啪啪啪——”下手很重。白迪被欺负得很惨,李世明总是赢,各种打,郑文慧和聂少平也时不时过来欺负一脚。(2015年5月15日)

马人杰从高琛身边经过,高琛不怀好意地捂着鼻子吐槽:“一股子尿骚味,扭来扭去,跟个娘们似的。”(2015年5月8日)

在日常生活中,他们惯于用喊叫与打闹来处理事务。课间十分钟俨如菜市场一般,在男女混合高音的夹攻下,风扇运作的机器声都被湮没了。

不仅如此,对于游戏规则,热衷于玩游戏的A班学生也并不严格遵守,这在组织类游戏①这类游戏一般规则明确且固定,作为孩子们“没规矩”行为的参照较合适。中表现尤为明显。

跳绳训练之后是游戏时间,老师在等待吵吵嚷嚷的队伍安静,钟丽玲不知道被谁推了一把,愤愤地骂道:“神经病啊!”……老师再三强调大家要遵守规则……游戏还没开始,就有人把绳子扔到天上,这是犯规的,郑文慧等人来找老师主持公道,他们纷纷指责郑南峰,陈浩也说郑南峰扔的。老师对他们不遵守规则颇为无奈。

…………

第二局开始,场面再度激烈起来。男女双方互相说对方耍赖,扯衣服使绊子,郑文慧找老师告状,说自己在男生区域摸到郑南峰,郑没有进监狱,老师说这不算,郑南峰神气地大声说:“看见没!”双方的矛盾不是被另一方用怒吼威慑住,就是寻求老师的仲裁。

第二局因为下课时间快到,还没分出胜负就被老师叫停。拿绳准备下课的同学们意犹未尽,纷纷指责谁谁不遵守规则。

老师点评:“跟你们说过,我们做游戏,是要在过程当中享受健康、快乐、积极。你看你们吵的,跟打架一样,那么激烈。咿咿呀呀——干嘛呢这是呀,让你们练打架呀?再三强调各种游戏就是让你们得到健康、得到快乐、得到锻炼……我希望下节课再玩的时候不要搞得跟打架似的,这不是敌人,你对待敌人那么凶狠……”但他们显然并没有把老师的话听进去,一解散,张天雨等人就围过来,跟我说钟丽玲刚抬起腿还没出安全区,男生们就碰了她,说她“死”了,女生们群情激愤,男生们也指责女生们赖皮。(2015年6月25日)

有不少学者认为,遵守规则是游戏得以顺利进行的保证。“一旦规则遭到破坏,整个游戏世界便会坍塌”[16]。一个人要成为游戏者,必须学会服从和遵守游戏的规则。但在A班的游戏实践中,虽然孩子们口头上一直强调对游戏规则的遵守,时常指责他人“不守规则”,并希望得到第三方(老师)的公正裁决。可是在实际行为中,他们每人都不同程度地越过了规则的底线。有趣的是,游戏还是照样“欢乐”地进行下去。

那么,规则难道是可有可无的存在?事实并非如此。任何游戏都是具有内在的规则性的,没有规则也就无所谓游戏[17]。但所谓的游戏规则,不是外界强加的,而是得到参与者一致认可的内在属性,这个规则可能与外界强加的规则保持一致,也可能在范围上有所缩小,还有可能与外界的规则背道而驰,但无论如何,正是由于这内在的规则性,使得游戏得以顺利进行。这种内在的规则性形成于游戏群体内部,例如在上述体育课的游戏中,在不能“救人”的情况下“救人”,这虽然不符合老师的“规则”,但在游戏群体内部得到了一致认可,孩子们认为,老师的规则太过复杂,便自行裁剪,使游戏符合于本群体。又比如老师规定一定要等有人拿到绳子后,才能救“监狱”里囚禁的人,但孩子们在游戏过程自动忽略了“拿到绳”这一前提条件,在他们看来,这个前提太苛刻也毫无必要,降低了游戏的趣味性。然而,他们还是基本保留了游戏的总体框架以及“偷绳”、“监狱”、“安全区”等游戏元素。可以说,正是这种对游戏规则的改造,体现了儿童的能动性和创造性。儿童作为一个文化性的存在,其最重要的特征便在于他们所拥有的创造性。游戏并非是以往经验的简单再现,而是一个积极主动的再创造过程。这种创造与再创造的文化活动激发了孩子的“主体意识”。儿童在游戏中的“主动性”是儿童进行的自由“立法”活动,是儿童内生的、自为的行为,是其自觉自愿地采取的一种生命态度和自由选择[18]。A班的流动儿童热衷于对现行规则的反抗与新规则的创造,这样一种“没规矩”文化,使他们体验了改变现行规范的可能,虽然在社会实际中这种可能性微乎其微。

(二)“假正经”的C班

C班则与A班这样的“差班”截然相反,它是一个典型的“优秀班级”。

“C班特别厉害,(跟A班比)一个天上一个地下,他们班随便一个同学都能听音,耳朵很好,不会跑调,拿到谱就能唱,这就是他们考试的内容(指着桌上的一摞整齐的本子)。对他们班(A班)来说,我不能用平均分,平均分谁都及不了格。”音乐老师对A、C两班有着截然相反的评价,“一个年级段的,(A班)跟我教的其他四年级班级比,他们是学前班,人家才是四年级。根本不能去对比。那要跟C班比,就更不能比,C班我带了三年,连录课都是C班,玩两个声部、开一个降阶号都好着呢。”(2015年6月17日)

C班的“优秀”是在学校评价体系中的优秀,他们大体规规矩矩,学习成绩优异,甚至在官方组织的文娱体育类活动中,他们也光芒毕现。学校大型的节庆活动,日常周一的班级展示主持,学校的各种表演性社团,都活跃着C班学生的身影。而且,在C班,不论是京籍儿童还是非京籍儿童,都比A班的大部分同学表现得更为“优秀”。

但这种“优秀”,是以牺牲其“无时不游戏”、“无处不游戏”的儿童天性换来的。班主任老师对他们的游戏活动做出诸多限制,连课间十分钟都被“无情”剥夺。

“咱们年级的特色是看书,咱们班级星期一展示的也是读书。”因此,班主任决定,以后课间除了上厕所喝水外,剩下的人要在自己的座位上看书,不要下座位,小组表现好可以加分。小组比赛,不光比纪律、比成绩,还要比课间的表现,纪律好才能读好书,到期末时会有奖品。(2015年4月20日)

此外,C班同学的大活动时间①大活动时间为中午的1:00-1:30,这是午饭后的休息玩乐时间,孩子们可以到操场上戏耍。也往往被拿来讲课、改作业等。连聚在一起谈论游戏玩具,孩子们也需时刻避着老师。

“要是李老师(班主任)在这儿,会说我们不务正业。”几人聊玩具正聊得兴致高涨,霍灵突然提醒到。刘少博接过话茬:“对,要是李老师在这儿,我们都不敢说。赶紧走,出去再说。”(2015年4月13日)

在这里,老师代表着学校的专制权威,对儿童的游戏活动加以管制。在学校这一强大的规训机器里,C班整体作为一个成功的“模板”,满足了包括社会、家庭、学校在内对“好学生”的期待。但好玩是儿童天性,制度的重重枷锁并不能将之束缚,C班孩子转而以一种“地下模式”开展游戏。

在老师看不到的地方,他们宣泄着自己的激情。趁着老师转过头的当口,两个同学做射击状互相比划;手工制作的玩具或装载着手游的iTouch被小心翼翼地藏在书桌抽屉里,下课或放学后拿出来把玩;课上,同学们挤眉弄眼传递着信息,对老师的指示达成共识,阳奉阴违……C班实际上有着截然不同的两副面孔:台前循规蹈矩,幕后手舞足蹈。

课间时间,老师不在,班级里乱作一团。刘斐离抓着刘秋水的手,刘秋水高喊着她要写作业,并向我大声呼救,周围几个同学也围上去,想要拆开他们。嬉笑、吵闹、追逐,按陈聪的说法,“老师不在的时候,我们班就是一个精神病院。”

眼保健操时的纪律堪忧,但班主任一踏入教室,班里吵吵嚷嚷的声度一下就降下来了。(2015年3月30日)

在“精神病人”与“乖乖生”之间的频繁转换,是C班同学的生存策略,尽管他们也曾发出过“好假”的自我质疑。

除了这种偷偷摸摸的游戏形式,C班同学的“对抗”还包括对权威机构的迎合。学校在日常教学中,并非对游戏活动一律禁止,像猜谜等益智类游戏,因玩起来安静又与“知识”挂钩而得到默许。

叶铮宇又给大家猜谜语:“为什么和尚都在北方不在南方?”“因为南无阿弥陀佛!”叶铮宇立马自己解答,大家笑作一团。陈聪跑来让师兄做道题:怎么移动火柴棒,使5变成9(还有一些条件,忘了,大致就是那种智力题),陈聪示意其他人不许说,当师兄答出来时(英文nine),旁边的同学就说陈聪智商二级受损,然后孩子们就讨论智商到底可以几级受损。(2015年5月3日)

孩子们的这种“迎合”未必就是刻意为之,反而更可能是一种注定的契合。C班家庭情况较A班优渥,虽也有近半班的流动儿童,但总体上都还属于“父母肯管”、“能管”的类型,他们在老师和家长略显“严厉”的管教下,在生活与学习“文明”的环境里,日常所习得和使用的语言都偏向较“雅”的书面语,言谈举止间自然带上了一股“文绉绉”的“学生气”。他们喜好猜字谜、脑筋急转弯等益智类游戏,而老师、学校也不排斥这类游戏的开展,于是,益智类游戏便在C班生根发芽、茁壮成长。

三、混合编班内的群体游戏文化差异

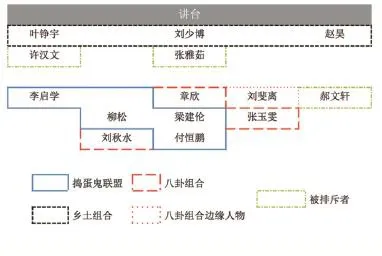

C班是一个混合编班,流动儿童与非流动儿童人数几乎相等,要考察流动儿童与非流动儿童的游戏文化差异,以C班为对象能够很好地控制如教师风格、班级环境等变量。在C班,存在着这么一些具有清晰边界的游戏群体(图2)。

图2 C班内部主要游戏群体座位分布情况①该图根据2015年4月27日C班的座位情况绘制。从图中可以直观地看出,C班班主任关于“班上同学主要还是和座位附近的人一起玩”的论断基本符合实际,但座位的临近只是给孩子们形成游戏群体提供了一个契机,而并非充分必要条件,例如刘斐离虽与八卦群体座位相邻,但仍徘徊在该群体之外,这在下文将做具体分析。此外,随着时间的变化,孩子们的座位虽略有变动,但总体上前排的同学还是在前排,后排的同学尽管有短暂的前排经历,但最终的“归宿”仍在后排,游戏玩伴也集中在后排(付恒鹏事例)。

据班主任观察:“班上的同学主要还是和座位附近的人一起玩,一般以学习好的同学为中心,都往学习好的人那边扎。基本原则是物以类聚,安静的同学会找安静的同学玩,咋呼的和咋呼的玩。”“物以类聚,人以群分”抽象性地概括了几乎所有的群体分界。具体到实际中,这个“类”又以什么为划分标准呢?

(一)八卦+追星:以文化为手段

张玉雯、刘秋水、章欣都自称是TF⁃boys的粉丝,其中,尤以张玉雯、刘秋水表现得最为“迷妹”②迷妹指的是比较狂热的粉丝,大多因为外貌而喜欢从而忽略其他因素。,每到课间、放学值日时间,她们便会聚在一处交流“爱豆”的信息,边说边发出尖叫,跟别人介绍起自家偶像更是滔滔不绝。张玉雯和章欣是流动儿童,刘秋水是京籍儿童,但三人家庭情况均属中上,张玉雯和刘秋水放学后会有小车来接,在她们眼中,爸爸妈妈开车接送上下学是件再正常不过的事③但A班的孩子基本没有私家车接送。。

追星是需要一定成本的。作为一名粉丝,她们不仅要熟知偶像的各种活动,演唱会、生日会、新歌MV发布等,有时还需花大价钱收集偶像周边,如海报、衣服、CD等物。这些活动需要较大的经济投入,同时,家长一定程度的支持也很重要。作为尚无经济自主能力的小学生,到网上搜罗偶像信息、掌握偶像动态是基本的素养,由此,追同一明星的粉丝,会形成特有的粉丝文化,他们凭借相同的“知识”背景,而有了共同的语言。

组合中的三个女生坐在班级的最后两排,都很喜欢八卦,群体纽带在此基础上得以建立。已经建立的群体纽带与相似的喜好相互作用与影响,使得彼此之间的关系更为牢固,而喜好也更趋一致。即使喜欢的偶像是该组合中的不同成员,张玉雯和刘秋水还是因此有了更多的谈资,基于粉丝的特殊语言建立起本群体的专有词汇。章欣实际上并不像其他两人那么粉TFboys,但为了能融入群体,她“补习”了相关知识,并利用网络等工具学习该男团的多首单曲,获得了该群体的准入门槛,并与其他两人在“六一”活动中表演了TFboys的歌曲《明天你好》。而另一女生刘斐离本想和她们一起表演节目,但是她“既不学歌,跟我们喜欢的明星也不一样”(刘斐离“喜欢”的是另一偶像黄子韬),最终四人的表演未能成行,刘斐离也始终在该群体边缘徘徊。

刘斐离之所以一直未能成为该群体的一员,还有一个原因:章欣不喜欢她。章欣认为刘斐离老是针对她。章欣的成绩在班上名列前茅,各项成绩全“优”,虽然是流动儿童,但她的父母都是大学学历,夫妻一起在某科技有限公司任职,父亲是经理,母亲主管财务。“她家经济情况一般,但胜在父母学历高,对学习也抓。”(班主任语)刘斐离是京籍儿童,但家境一般,虽然不是班委,却会主动帮老师张罗事儿。不过,也有不少同学认为她管得太宽,活像老师的“狗腿子”。刘斐离和章欣的梁子早就结下。

“这种人最讨厌了。”章欣说刘斐离也是这样,“总是说自己知道的秘密少,也不想想自身的问题,跟她说的秘密转头就告诉别人或者跟老师告密。还整天把绝交挂在嘴边,她总说‘你的意思不就是咱们绝交吗?’”她“还偷听我们的秘密,然后还拿那些事来威胁我们。”……叶铮宇说他敢光明正大地带饮料来,霍灵也说她敢,但章欣则愤愤地说她一带饮料来,刘斐离就会告她。(2015年5月11日)

说八卦与追星是该群体特有的文化实践,她们以此设立了群体边界。凭借“原始成员”的身份,章欣“拉拢”小伙伴,以刘斐离与她们的“文化气质”格格不入(“跟我们不是一伙的”)为由,通过群体文化的“屏障”将刘斐离排斥在外,维护自己在本群体中的地位。这种行动以文化为手段,塑造了当前的群体分野,这是文化与制度相互作用的典型一例[19]。

(二)拆不散的“捣蛋鬼”联盟

同样的,后排男生也形成了一个小的游戏群体——以付恒鹏为首的“捣蛋鬼”联盟。柳松、李启学、梁建伦都是该联盟中的成员。付恒鹏是京籍孩子,家境优渥,作为班上最调皮的“捣蛋鬼”,他行事嚣张,敢于公然与老师作对;李启学的爸爸是邻近大学某学院教授,也是京籍,他较付恒鹏收敛,虽然私下里挺横,但面对老师的指责,则表现怯懦;柳松是加拿大籍台胞,在升学时享受外籍待遇,因为学习成绩优异,且年龄较班上同学都要长上一岁,更为成熟稳重,在班上声望较高,老师让其担任体委一职;梁建伦是流动儿童,他爸爸大专毕业,目前为某研究部门主管,妈妈是某餐饮业领班,家庭经济水平较高,放学后,他还需在家里接受家教培训。“捣蛋鬼”联盟成员的学习成绩在班上属中上,柳松最好,家庭经济水平四人都相对优渥。

最开始,付恒鹏是先和柳松“玩到一块”,柳有时带iPod Touch来学校偷偷玩,付也喜欢玩电子游戏,两人就聊到了一处。柳曾有段时间要跨级考人大附中,离开了,付又跟带着点痞气的李启学玩到了一起,两人经常在课上窸窸窣窣,老师就把付调到第一排,放在跟前盯着这“捣蛋鬼”,后排世界清净了一段时间,李启学也安分了不少。后来,柳松没考上人大附中,灰溜溜回来了,带着点自暴自弃的心态,上课不专心,招惹着李启学玩心又起。付在前排也不得消停,课间老跑到后排消磨时光,老师一气之下又将其调回后排,但位置离柳松、李启学较远,这家伙便又“勾搭”上一旁的梁建伦。梁建伦虽然较为踏实,但他和付有着相似的游戏爱好——玩网游,因着地缘,很快加入了这个“捣蛋鬼”联盟。

网络游戏在小学生群体中较为普及,不论京籍还是非京籍儿童,不论男生还是女生,玩网络游戏的都不在少数。但同为网络游戏,甚至同一款网络游戏,其所需投入的经济成本却也有着天壤之别。首先,网络游戏的硬件基础是一台电脑或一部手机。大多数流动儿童没有属于自己的手机,他们只得缠着父母要手机玩。京籍儿童的情况相对好些,很多孩子不仅有手机,还有iPad、iPod Touch等设备。而流动儿童即使家里配备了电脑,对于兄弟姊妹众多的他们来说,轮到他们打游戏的时间也远远不够满足他们的玩心。此外,有些游戏需要购买装备,否则只能玩得比较憋屈,但流动儿童往往没有这些“余钱”来进行这项消费。而“捣蛋鬼”联盟的成员则表示,会在游戏中投入金钱,有的一个月投入100元,买会员,创建组,当队长,从中获得更大的游戏乐趣与成就感。因此,玩同一款网络游戏、花钱买装备也成了群体划分的界限。

地域的邻近性促进了游戏群体的建立。群体一旦建立,其内部的文化元素被生产、保持和传播,群体的联系得以巩固。在群体文化已经植根后,人为的位置变动已经无法轻易将群体纽带拆散。

(三)接地气的“乡土”组合

除了网络游戏这种需要高经济投入的游戏外,C班还活跃着这么一个群体,他们在一处打闹,任何物品都可以拿来当玩具,游戏中也多“污言秽语”与“不入流”的举动,赵昊、叶铮宇、刘少博便是该群体的主要成员。赵昊是一名京籍儿童,家庭经济条件较差,虽然是北京人但没有自己的房子,租住在廉租房;叶铮宇是流动儿童,有一个哥哥在云南上大学,爸爸由军人转业后在物业公司任职,妈妈是公司领班,学历分别是小学、初中,家庭条件也一般;刘少博是流动儿童,长得虎头虎脑,父母都是高中学历,父亲现为某公司员工,母亲在家照顾年幼的妹妹,一家人住在一个流动人口聚居的城中村。三人的家庭条件在C班属于底层,叶铮宇与刘少博的成绩也是中不溜,赵昊成绩更差。三人都坐在前排。

刘少博好嬉戏,善手工,自制了许多传统玩具,如回行镖等。在C班,他是最常提起老家的人,在他的意识中,老家物价便宜,玩具花样繁多。

刘少博兴致勃勃地跟同学们聊着烟花——地老鼠,在老家玩的,北京没卖。陈聪聊到玩具手枪,霍灵表示她玩过,刘少博说:“我们老家卖的玩具手枪比北京的好多了。”摔了五次才摔了一个角,质量好。“我们老家有个人,我去年就看到他玩一把枪,到现在还没坏,就是托松了。买了好像200多。”那种枪可以上两发子弹,第一个射程远,第二发那个档位就弄不过来,档很难拨,“要玩那种枪的话,你要费很大的力气,还不如花钱买20元几把那种便宜的,哒——坏了,再换一把。”他生动的描述把大家都逗乐了……刘少博说到一种跳舞的弹簧,“我们那边五十多块,北京比我们家贵一些,可好玩了。”还有跳舞垫,刘少博又说他知道,就类似游戏厅里那种。吸水弹,打完就没了,不过可以捡回来继续用。刘少博知道的玩具很多。他们还聊到以前玩的小陀螺,曾火了一段时间。(2015年4月13日)

刘少博玩的这些游戏在C班压抑的氛围中难以生根,而且,这类富有“乡土”气息的游戏也很难寻觅到“会玩”的玩伴,对于那些常年在城市中生活的京籍儿童与流动儿童,这些游戏早已从他们的记忆中抹去。幸而,刘少博还有赵昊与叶铮宇。叶铮宇也是“会玩”的“咖”,他说自己曾经用扑克牌投掷的力道切断南瓜藤,虽然不无夸张,但他对刘少博的游戏认可度很高。赵昊也是,从小在北京郊区长大,也深谙此类游戏。

比起八卦、追星、网游,刘少博三人的游戏更接地气。他们会玩幼稚的模仿游戏,举手假装射击对方,而另一方也配合应声倒地;他们会时常扭打成一团,在地上滚来滚去,毫不顾忌身上的灰尘;“爆菊”、“千年杀”、“掏鸟”等是他们游戏中常出现的词汇,他们也因此被认为是班上最猥琐的人。

“乡土”组合无力承受“捣蛋鬼”联盟的那些高消费游戏(如网游①网游既需要金钱的投入去购买设备,也需要在家中掌握电脑的使用权,这两点“乡土”组合都很难达到。),“捣蛋鬼”联盟成员则对乡土游戏非常陌生,没有可共享的经历作为基础,两个群体可谓“道不同,不相为谋”。

四、户籍抑或阶级:游戏文化的社会根源

上文对独立编班与混合编班之间以及混合编班内部游戏文化差异的描述已经展现出一幅流动儿童群体内外“不平等的童年”画卷。作为文化社会学的基本任务,我们需要进一步探究这种不平等的社会根源。

关于流动儿童不平等境遇的社会根源,以往研究主要归根于城乡二元结构及其制度安排[20]。对于流动儿童而言,这一结构性原因又主要表现在与户籍制度相连带的学籍规定上。在北京,由于户籍制度的影响,普通高中和大学仍未向流动儿童放开,这一“看得见的天花板”(visible ceiling)影响着流动儿童的学业期望、学习表现以及群体文化的形成,他们转而将更多的精力投注到游戏活动上,表现出了浓厚的游戏兴趣与无穷的文化创造力。这一点在全为流动儿童的A班表现得尤为明显;在C班,部分流动儿童更亲近于“乡土文化”,对“老家”的美好记忆让他们在玩乐中倾向于选择那些“接地气”的游戏。这些方面也是目前基于威利斯理论关于流动儿童群体文化研究的基本发现与结论。但本研究的一个重要发现是,以户籍作为游戏群体划分的边界,在混合编班中表现得并不明显。即除了独立编班这样的特殊情况外,在XL学校,并未表现出明显的京籍儿童只和京籍儿童一起玩,流动儿童只和流动儿童一起玩的倾向。因此,一个合理的问题是,除了城乡二元结构,还有什么原因导致了公立学校中儿童群体游戏文化的差异?

拉鲁通过《不平等的童年》向我们展示了在美国社会,阶级的影响是如何超越种族,成为不平等再生产的主要因素的[3]。那么在本研究中,阶级是否也起作用呢?在本文中,笔者也尝试采用拉鲁的划分标准,根据家庭收入、居住空间、父母职业和受教育程度四项指标,将研究对象分为三个层级,即上层阶级家庭、中间阶层家庭和底层阶级家庭①拉鲁将研究对象划分为中产阶级家庭、工人阶级家庭和贫困家庭三个层级。。

表1 本研究中阶级的划分标准

根据上表的分类标准,可以发现,在C班,游戏群体的分野与阶级的划分比较吻合。例如“八卦+追星”组合与“捣蛋鬼”联盟的成员都属于上层阶级家庭或中间阶层家庭出身,而“乡土”组合则都是底层阶级家庭。反观户籍因素中的京籍与非京籍划分,在游戏群体当中并没有显著表现,相反,有多处例子表明,户籍似乎在游戏群体中失去效用。

例如“八卦+追星”组合中的张玉雯和章欣,她们两人都是流动儿童,但跟京籍孩子刘秋水相交甚笃。张玉雯家已经在北京买了房子和车子,家境优渥,属于上层阶级家庭,为了跨过户籍制度的限制,她的父母打算让她以后上国际学校,走出国留学这条路;章欣家庭属中间阶层,经济情况一般,但父母都是大学学历,对她的学习期望较高,在日常的行为处事中也多有督促,所以她的成绩在班里一直名列前茅,人缘也很不错。相比之下,刘秋水虽然是京籍儿童,但父亲是一名司机,母亲待业在家做微商,两人的学历仅为中学学历,只能算中间阶层。三人因为相同的爱好、相似的行为风格而玩到了一起。

“捣蛋鬼”联盟中的梁建伦是该联盟中的一名流动儿童,他能加入该联盟一方面自是由于他也玩网络游戏,且行事作风上跟其他联盟成员比较“对头”;另一方面,他的家庭条件也非常重要。由于家庭优渥,经济上供给较为充足,他可以有设备(电脑),有经费(买装备)参与到联盟的“虚拟厮杀”中。相反,赵昊作为一名京籍儿童,却被“捣蛋鬼”联盟排斥在游戏群体之外。赵昊一家位于社会底层,爸爸是一名司机,妈妈没有工作,身为北京人,他们却没有自己的房子,被奶奶赶出家后,一家人住在廉租房中。显然,赵昊的被排斥跟他的家庭条件有很大关系。而且,“捣蛋鬼”联盟的核心人物付恒鹏认为他“行事猥琐”,赵昊在日常生活中习得了一套“污言秽语”,在平时的玩乐中,他把这套语言当作逗乐的资本,因此,他遭到了上层阶级家庭和中间阶层家庭子女的鄙视和排斥,却吸引了底层阶级家庭子女如叶铮宇等人,从而找到了他所属的游戏群体。

在C班游戏文化的群体呈现中,可以明显地观察到,阶级的影响已然超过了户籍。当然,A班的特殊存在也不容忽视。A班因为“非京籍”这一特征而独立编班,这一特殊安排所产生的系列连锁反应,例如学校管理的松散、教师教学的低预期、其他班级的轻视排斥等,都进一步影响其特征鲜明的游戏文化的形成。如何理解A班游戏文化的性质呢?无可否认,户籍制度在这一过程中起到了关键性作用。但有一个事实应该注意,这批独立编班的流动儿童,是因民工子弟校的拆迁而二次分流进入XL小学的,他们一开始大多无法通过“借读”的途径进入公立校,相反,混合编班中的大部分流动儿童都是通过缴纳“借读费”进入XL小学的。换言之,就A班的流动儿童而言,在其“非京籍”的身份背后,还隐藏着“底层阶级”这一身份。通过对A班家庭信息的分析,也证实了笔者的这一推断,A班的绝大部分同学都属于底层阶级家庭出身。在A班,笔者尚未发现明显的某一个体突破户籍限制,进入京籍儿童游戏群体的情况。唯一的例外,孟丝竹的家庭条件相对优越,母亲在物美超市工作,父母学历均为初中,家住居民楼,勉强算是“中间阶层”。孟丝竹虽偶有打人行为,但行事尚属乖巧。曾报过课外舞蹈班的她是A班为数不多在周三实践课上选修舞蹈的学生,也因为舞蹈课的关系,在学校里,她的朋友圈从A班所在的“犄角旮旯”拓展开来,拥有了一批课下见面会打招呼的北京“朋友”,但并未发展到游戏群体的程度。户籍的差异因为共同的兴趣而有所消弭,而这一兴趣的培养,倚赖的则是邻近的阶级属性①孟丝竹的案例中没有讨论的一个因素是班级,因为A班均为流动儿童,突破户籍限制意味着要融入到其他班级的非正式群体。这一问题涉及到流动儿童非正式群体的社会要素,本文主要讨论了户籍和阶级,实际上学校、年级、班级、同伴群体以及流动儿童自身的自主性兴趣都很重要,这些议题在其他论文中有所论述。。

因此,在流动儿童游戏文化的形成上,阶级无疑比户籍具有更强的解释力。实际上,在中国,户籍与阶级本就不是两条平行线。改革30多年来中国经济的飞速发展,一定意义上获益于制度性的城乡区隔,农村、中小城镇的利益被牺牲来成全大城市的繁荣崛起。李强[21]利用第五次人口普查数据分析发现,中国总体社会结构呈“倒丁字型”,社会底层的比例特别大,而导致这一形态的原因是我国巨大的城乡差异。社会日益分裂为“城市——农村”、“中小城市——超大城市”四个世界,不同世界之间社会分层结构迥异,并且这种差异有加强的趋势,我国社会结构的这种分化导致资源分布高度不均衡。农村、中小城市,以及生活在其中的农民、小市民,他们因为资源的分配不均而多数处于社会的底层。那些流动到北京的非京籍家庭绝大多数来自农村地区,他们底层阶级的身份尤为明显。在这里,户籍与阶级具有高度同构关系,因此,表现为京籍与非京籍的隔离与不平等,实际上内里有着阶级的不平等。极富中国特色的,户籍已然成为中国阶级划分的重要因素。在这一意义上,“户籍”的很大部分便是“阶级”。总之,在“不平等的童年”表象背后,户籍与阶级的同构是深层的社会根源。

[1]中华人民共和国国家统计局.2015年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]2016-2-29:http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201602/t20160229_1323991.html.

[2]人民网新闻.北京市义务教育阶段非京籍占四成[EB/OL]2015-5-28:http://politics.people.com.cn/n/2015/0528/c1001-27068100.html.

[3][美]安妮特·拉鲁.不平等的童年[M].张旭译.北京大学出版社,2010.

[4][法]P·布尔迪约,J.-C.帕斯隆.继承人——大学生与文化[M].邢克超译.北京:商务印书馆,2002.

[5][法]P·布尔迪约,J.-C.帕斯隆.再生产——一种教育系统理论的要点[M].邢克超译.北京:商务印书馆,2002.

[6]Willis Paul.Learning To Labor:how working class kids get working class jobs[M].New York:Columbia University Press,1981.

[7]沈原.社会转型与工人阶级的再形成[J].社会学研究,2006(2):13-26.

[8]王毅.混日子—农民工子弟校学生就学经验的个案研究[D].中国农业大学,2012.

[9]熊春文,史晓晰,王毅.“义”的双重体验——农民工子弟的群体文化及其社会意义[J].北京大学教育评论,2013,11(1):43-62.

[10]刘慧娟.明修栈道,暗度陈仓——场域视角下打工子弟校的另类教育研究[D].中国农业大学,2014.

[11]熊春文,王毅,折曦.“混日子”:对农民工子弟就学文化的一种理解[J].南京工业大学学报:社会科学版,2014,(02):108-117.

[12]周潇.反学校文化与阶级再生产:“小子”与“子弟”之比较[J].社会,2011,31(5):70-92.

[13]熊易寒.底层、学校与阶级再生产[J].开放时代,2010(1):196-202.

[14]曲承乐.公立学校中流动儿童群体文化研究[D].中国农业大学,2015.

[15]张珊明.国外有关儿童游戏的文化研究概述[J].比较教育研究,2005,26(11):17-21.

[16][荷兰]约翰·赫伊津哈.游戏的人:文化中的游戏成分的研究[M].何道宽译.广州:花城出版社,2007.

[17][英]维特根斯坦.哲学研究[M].李步楼译.北京:商务印书馆,1996.

[18]杨晓萍,李传英.儿童游戏的本质——基于文化哲学的视角[J].学前教育研究,2009(10):17-22.

[19]Lyn Spillman.Cultural Sociology[M].Yale University Press,2002.

[20]周皓,荣珊.我国流动儿童研究综述[J].人口与经济,2011(3):94-103.

[21]李强.“丁字型”社会结构与“结构紧张”[J].社会学研究,2005(2):55-73.

(责任编辑 余 敏)

C916

A

1671-511X(2017)02-0100-11

2016-11-12

熊春文,男,中国农业大学人文与发展学院社会学系教授,系主任,博士生导师,研究方向:社会理论、教育社会学、城乡社会问题。