照料孙子女对老年人生活满意度的影响

——基于流动老人和非流动老人的研究

靳小怡,刘妍珺

(西安交通大学 公共政策与管理学院,陕西 西安 710049)

照料孙子女对老年人生活满意度的影响

——基于流动老人和非流动老人的研究

靳小怡,刘妍珺

(西安交通大学 公共政策与管理学院,陕西 西安 710049)

生活满意度一直是老年学研究中备受关注的主题,但鲜有研究将之放置在城镇化背景下加以考察。本文从农村老人迁移的视角,综合利用2013年深圳市P区农村流动老人专项调查、2015年河南省Y县农村老人调查数据,深入分析提供孙子女照料对农村流动老人与非流动老人生活满意度的影响。研究发现:孙子女照料强度的增加会显著提高老年人的生活满意度;流动老人的隔代照料行为具有显著的性别差异,女性老人隔代照料强度的增长会降低其生活满意度,而男性老人照料强度的增长会提高其生活满意度;对于非流动老人而言,照料孙子女会提高其生活满意度,并且这种影响不存在性别差异。此外,老年人的年龄、教育程度、经济水平、健康自评得分和代际情感支持对老年人生活满意度都具有显著影响。研究有利于理解城镇化对老年人生活福利的影响及照料孙子女强度所起的作用。

生活满意度;照料孙子女;性别差异;流动老人;非流动老人

一、研究背景

老年人进入老年后,不可避免面临一些生活变故(如退休、丧偶、子女分家等),其社会地位和生理、心理会发生显著变化,从而影响其生活满意度。生活满意度作为一个社会心理变量,反映了个人生活期望和实际生活状况的比较,是衡量生活质量的重要指标[1-2],是对主观幸福感的认知判断[3]。研究老年人的生活满意度现状,探究其影响因素,从而采取有针对性的措施提高老年人生活质量,对促进老年人的“健康老龄化”具有重要意义[4]。在国内老年学研究中,生活满意度一直是备受关注的主题,但鲜有研究将这一主题放置在城镇化背景下加以考察。

在城镇化背景下,我国年轻劳动力频繁流动迁移,成年子女离开农村选择进城务工、与父母和子女分开居住,很多老人在面对子女家庭照料缺位的同时,不得不被迫承担起照顾未成年孙子女的责任。与此同时,在城市中,越来越多的农村老人为了帮助子女减轻照料孙辈的负担与压力,而选择跟随子女从农村流动进入城市居住,流动老人进城照料孙辈的行为很大程度上是家庭的理性选择。相比于非流动老人在农村独自照料孙辈,流动老人更多是与子女一同照顾孙子女,照料负担相对较轻;但是流动老人在陌生的城市会面临适应性问题,生活融入的巨大压力往往容易引起他们的心理健康问题。这两种不同类型老年人的隔代照料行为可能存在差异,进而会对其生活满意度产生不同影响。

国外对老年人生活满意度的研究起步较早,深入探讨了生活满意度的内涵、测量、各类影响因素[1];而且发现影响老年人生活满意度的变量除了有普遍认为的年龄、婚姻状况、经济水平、居住安排、代际支持和健康状况等外[5-9],照料孙子女也是重要因素[10-13]。国内学术界对老年人生活满意度的研究则较多关注生活满意度的现状描述,相关的影响因素分析则主要涉及人口特征、经济水平、健康状况、代际支持、居住方式等方面;另外,研究的对象主要是针对城市老年人、农村老年人或一些特殊群体(例如“空巢”老人),而对于照料孙子女的老年人缺乏针对性研究,尤其是对于提供孙子女照料给老年人生活满意度带来影响的研究还不多。性别是家庭代际关系研究中的一个重要视角,在中国传统父系家族的文化中,男性与女性存在明显的性别差异和角色分工,老年人代际支持的提供也可能存在性别差异。本文将对农村流动老人与非流动老人的生活满意度进行定量实证分析,深入探讨提供孙子女照料对这两类老年人生活满意度的影响,同时关注性别与代际支持因素的影响,试图解答城镇化对老年人生活福利的影响、以及照料孙子女负担所起的作用。

二、文献回顾与研究思路

(一)照料孙子女与老年人生活满意度

在中国,老年人照顾孙辈的现象非常普遍,这被认为是一种体现血缘关系、给予子女代际支持的行为,但中国学者对隔代照料老人群体的相关研究相对缺乏。西方国家老年人照顾孙子女的现象日益常见,西方学者们开始关注这种隔代照料行为对老年人产生的影响。

目前,西方学术界关于照料孙子女对老年人福利(well-being)所产生的影响并没有统一定论。有研究认为照料孙子女会影响老年人的生活与社交[14]、让他们承受较重的心理压力[15],导致生活质量下降;也有学者认为照料孙子女有助于维系老人与家人的关系[16],改善老人的生活方式和饮食习惯,提供心理健康水平[17]和生活质量[18]。但近年的研究发现,隔代照料对老年人所产生的作用并非单一线性的[12],能够负担的照料强度不会对老人产生消极影响,而高强度的隔代照料会造成健康状况恶化[13]。因此,照料强度是解释隔代照料对老年人所产生影响的时候需要考虑的重要因素。

国内关注照料孙子女对老年人所产生的效用后果的学者还不多。有学者认为,提供低强度隔代照料能够改善老年人的健康状态[19],高强度照料会对老年人的认知功能产生不利影响[20]。还有学者认为,由于受到中国传统“社区情理”影响,农村老人会尽可能为子女做贡献,他们认为帮助子女照料孙子女是义不容辞的责任,照料孙子女可以使老人获得满足感,有利于心理健康[21]。现有研究虽然考虑了农村背景与文化环境,但是对当前我国“家庭化”乡城迁移现状的考虑不足,未能关注流动的老年人。

国外学者对比了在美国的欧洲移民老人和美国当地老人照料孙子女所产生的影响发现,美国老人的福利水平低于移民老人,照料孙子女的压力会影响老年人的心理抑郁水平。当子女不在身边时,美国老人并不希望承担照料孙子女的职责;但对于移民老人,由于之前就有过长时间照料孙子女的经历,所以他们表现出来的照料压力较小[22]。该研究虽然关注了流动老人,但与中国传统文化背景相差甚远,流动老人在城乡之间的流动并不像移民跨国流动那样面临文化适应、语言障碍和社会融入上的巨大差异。

(二)流动迁移与老年人生活满意度

目前,有关移民者生活满意度的研究较为丰富,有学者认为当移民务工者进入更好的生活环境并度过适应期后,他们的生活质量和生活满意度将会提高[23]。老挝的务工者可以在泰国获得更高的收入、交通便利、生活丰富,因此他们流动后的幸福感有所提高[16]。也有学者认为,远离家乡的孤独感会导致移民者生活压力增加,陌生的工作环境和低于当地人的薪资也会导致他们生活满意度下降[24]。

但是学术界关于流动迁移老人生活满意度的研究相对较少。针对伦敦东部老人的分析发现,相比于当地白人老人,移民老人在移民地面临社会角色缺失、经济拮据,以及健康水平下降的困境,这会导致他们生活满意度较低、抑郁感较高[31]。移民老人与当地老人之间的抑郁度差异,可能是由于移民老人进入新环境后产生的相对剥夺感所导致的[25],随着流动时间的增长,移民者对流入地环境越熟悉,他们的紧张感和压力越小,心理福利水平会慢慢提升[26]。现有的相关研究主要关注移民老人与当地老人生活满意度的差异,以及两类老人生活满意度影响因素的不同。

在中国特有的社会情境下,城镇化进程的推进使得我国农村老人包括流动老人和非流动老人的问题日益突出。有学者指出,流动老人的主观幸福感并不会因为流动带来的环境改变而降低[27],反而会因为流动后与子女同住,而缓解之前无人照料的困境,这在一定程度上可以提高其生活满意度[28]。流动老人虽然可以在城市享受优于非流动老人的生活环境与医疗条件,但是由于受到农村传统思想、行为习惯和价值观念的束缚[29],他们面临不容忽视的城市适应问题、承受着精神压力[30]。随着城镇化进程的推进和举家迁移现象的日益普遍,流动老人的数量与日俱增,但这个特殊的群体尚未引起学界的关注;而非流动老人的生活满意度及其影响因素也缺乏深入分析。

(三)性别化的照料孙子女行为

在隔代照料研究中最一致的观点是,女性老人比男性老人提供更多的照料帮助,照料孙子女的老年人中绝大多数是女性,男性老年人只是承担初级或次级的照料责任[31]。

有研究认为,相比于女性老人,照料孙子女更可能对男性老人的健康产生不利影响[39]。在中国,只有当女性老人无法提供孙子女照料时,男性老人才会承担有限的照料责任[32],而当男性老人与女性老人负担的照料强度相同时,男性表现出的健康水平更差[19]。对此的解释一般归之于男性与女性之间的角色差异,女性在家庭中更多是“亲属照料者”的角色,照料子女被认为是女性的任务[20],而男性则更多以家庭外的工作参与为主[33]。由于缺乏伦理规范的支持,承担较重照料责任的男性老人会感觉“屈辱”,导致他们心理压力的加重和生活质量的下降[19]。

但也有学者提出,照料孙子女会给女性老人带来负向效用,给男性老人带来积极作用。适当强度的隔代照料对男性老人的心理健康有保护作用[34],使男性老人对自己的照料角色感到更加满足[35]。对于女性老人,“女主内男主外”的分工给老年女性带来了积累终生的社会劣势和经济劣势,照料孙子女可能会加大女性老人的照料负担[44],给女性老年人的心理状况带来不利影响[21]。因此,老年人照料孙子女的行为是否存在性别差异?存在怎样的性别差异?这些问题都需要进一步的讨论分析。

(四)代际支持与老年人生活满意度

以往的许多研究都验证了代际支持对老人心理福利会产生显著影响。国外有学者提出父母给予子女经济支持是西方家庭的典型模式,父母依靠子女获取经济会对老人心理福利造成消极影响[36]。而在中国传统孝道观念中,子女被认为是老人主要的经济来源[37],来自子女的经济支持有助于提高老人的生活满意度[38]。

除经济支持外,生活照料也是代际支持的主要形式。西方学者认为,从子女处获取帮助可能会降低老人的生活满意度[39]。中国学者则认为,家庭照料的缺失会导致老人的心理福利变差[40],子女提供照料帮助对老人的生活满意度有积极影响[41]。

关于代际情感对老人生活满意度的影响,西方学界的相关研究较为丰富,已有研究证实代际情感与老人生活满意度强烈相关[39],相比于与子女感情疏离或没有子女的老人,与子女亲近的父母活满意度更高[42]。中国学者也得出了一致的结论:与子女感情亲近有助于改善老人的心理福利[43],家庭关系越和谐,老人对生活越满意[44]。

(五)研究框架与思路

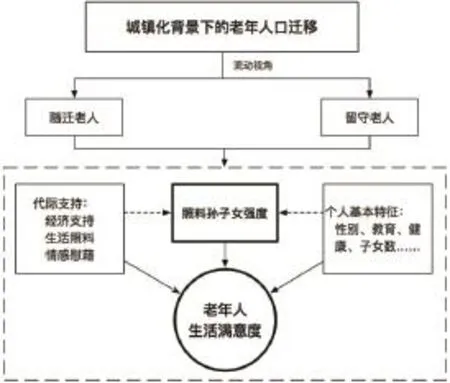

基于上述对老年人心理福利等研究的回顾发现,尽管学界对老年人生活满意度的研究成果较为丰富,但针对流动老人的研究相对较少,更忽略了中国城镇化情境下流动老人和非流动老人的对比分析。同时,国内学者也较少关注照料孙子女对老年人生活满意度所产生的效用后果,基于性别差异对隔代照料老人群体开展的研究则更为匮乏。本文将探讨照料孙子女可能对流动老人和非流动老人生活满意度产生的影响,具体分析框架如图1所示。

图1 研究框架

首先,在分析照料孙子女对老年人生活满意度影响的时候,应该结合中国城镇化的背景,将农村老人分为流动老人和非流动老人进行两个群体的对比分析,以流动的视角考察农村老人的生活满意度。其次,关注性别与代际支持因素的影响,深入分析照料孙子女对这两类老年人生活满意度的影响。

三、数据、变量与方法

(一)研究数据

本文使用的数据来自西安交通大学公共政策与管理学院新型城镇化与可持续发展课题组于2013年12月在深圳市P区进行的农村流动老人专项调查、2015年6月在河南省Y县进行的农村老人调查。

深圳市地处经济发达的中国南部沿海,长期以来一直是华南地区最主要的人口流入地,人口以跨省流动为主。截至2012年底,深圳市流动人口已达1532.8万,为本市户籍人口的5倍。受到大城市经济社会的发展辐射,P区是典型的外来农民工聚居区,举家迁移的现象在区内日益普遍,这使得P区成为研究中国农村流动家庭及其流动老人问题的理想地之一。P区调查采用配额抽样与整群抽样相结合的方法,以覆盖P区下辖23个社区的农村流动人口,调查最终获得292个合格的流动老人样本。相对于深圳的高城镇化率、以跨省异地流动为主这样的大城市,Y县是一个城镇化背景下发展相对较快的低城镇化率的中部中小城市,人口流动以省内的就近流动为主。Y县调查采用整群抽样为主、方便抽样为辅的方法,综合离县城距离、经济发展及劳动力流动情况选取3个有代表性的村庄进行农村老人调查,最终获得377个非流动老人的合格样本。课题组在调查执行和数据录入的各个环节都采取了相应措施来保证数据质量。对数据质量的分析结果表明,数据虽然存在一定误差,但均在可接受的水平上,数据质量较高。

以往研究对“流动老人”的界定并不统一,本文将“流动老人”界定为:户口不在本地、具有农村户籍、跟随子女进入深圳生活的50岁及以上老人。本文将老人年龄界定为50岁及以上,主要是因为农村老人迁移的目的通常以照顾年幼的孙子女为主而非进城务工[45],这种迁移的选择性决定了这一群体主要是较年轻的老人或尚未进入老年阶段(50周岁)的人[5]。

由于老年人生活满意度和照料孙子女强度是本研究的重要内容,因此剔除相关问题均未回答以及年龄在50岁以下的被访者,得到50岁及以上的流动老人样本187个,非流动老人样本283个。另外,在针对老年人的研究中,年龄是影响老人健康、行为和心理福利不容忽视的重要变量。超过一半的流动老人(56.15%)处于50—59岁的年龄区间,而非流动老人仅占3.89%;在60—69岁的年龄区间中,流动老人的占比(33.16%)近乎为非流动老人的(62.90%)一半。另外,流动老人的年龄均值为59.73岁,比非流动老人(67.04)低7.31岁。为了控制年龄效应可能会对数据分析产生的影响,本文将老年人年龄控制为50—69岁,一方面是因为50—69岁老年人仍能保持较高的健康水平①根据《2014年中国老年社会追踪调查报告》显示,70岁以上老年人的身心健康状况和认知能力会呈现出显著下降趋势。60岁失能老年人仅占3%,但是70岁失能老人占比将近10%,70岁以上老人的认知能力也低于总体老人的平均水平;另外,70岁以上农村户口老人日常活动需要照料的比例已经超过60%。,且孙子女的年龄大多处于幼年段而需要祖父母照料;另一方面,在缩小流动老人与非流动老人的年龄差异(年龄均值差为5.33岁)的同时,也可以保留尽可能多的样本用以分析。最终获得流动老人样本167个,非流动老人样本189个。

(二)变量测量

1.因变量:生活满意度

本研究中,生活满意度主要采用改进的CESD量表来测度老年人对生活的满意程度。流动老人通过8道题描述被调查者目前的生活状况,选项采用3级李克尔特量表,量表的Alpha信度系数为0.6435,可信度一般,因此使用主成分分析法降维,选取量表中的几个变量解释生活满意度这个综合性指标。非流动老人生活满意度的测度则包括5个题项,选项采用5级李克尔特量表,量表的Alpha信度系数为0.8840,稳定性较高,因此将各问题得分累加即得到非流动老人的生活满意度得分。由于流动老人和非流动老人生活满意度得分的取值范围不同,因此本文将采用MIN-MAX极差标准化法使生活满意度得分的变化范围统一介于[0,10]区间,得分越高表示老年人的生活满意度越高。

2.自变量:照料孙子女强度

老年人照料孙子女强度以过去12个月中老年人照看成年子女的子女(孙子女)的时间来衡量,分七级测量并赋值得分:没有=0,很少=1,大约每月一次=2,每月几次=3,每星期至少一次=4,每天有段时间(但不是全天)=5,每天从早到晚=6。

由于绝大部分老人拥有不止一名子女,所以在过去的12个月中,老年父母很可能帮助多名子女照料过孙辈。总体的数据分析结果显示,在过去12个月中没有照料孙子女的老人占20.51%,40.17%老人仅照料过1名孙子女,而将近40%老人照料过2名以及上孙子女,照料孙子女的最大值为4名。对于流动老人,过去12个月没有照料孙子女的仅占8.38%,47.90%流动老人仅照料过1名孙子女,43.72%的流动老人照料过多名孙子女;而在非流动老人中,过去12个月没有照料孙子女、照料1名孙子女、以及照料多名孙子女的非流动老人各占1/3左右。

由于老年人照料孙子女会花费时间、投入精力与感情,因此过去12个月中照料孙子女的个数越多、理论上老年人付出的也越多、隔代照料行为所产生的效用后果也越发明显。所以,本文在测量照料孙子女强度的时候,不能够只考虑老人提供给某一位孙子女的照料,也不能够用照料强度最大值或均值进行测量,而是应该将过去12个月中老人提供给每个孙子女的照料强度累计加总,得到老年人照料孙子女的强度得分。取值范围为0—20,为连续型变量。

3.控制变量

(1)社会人口特征。老年人的人口特征变量包括性别、年龄、受教育程度、婚姻状况、居住安排和健康状况。年龄划分为50—59岁,60—69岁和70岁及以上。受教育程度划分为小学及以下、初中及以上。婚姻状况分为有配偶(初婚、再婚)和无配偶(未婚、离婚、丧偶)。居住安排划分为独居或与配偶同住、与子女同住。健康状况操作为老年人健康自评,通过询问“您认为您自己现在的身体健康状况”测量,以“差=0、较差=1、一般=2、良好=3、优秀=4”五级测量。

(2)代际关系。老年人的家庭代际关系包括经济支持、生活照料、情感慰藉三方面。经济支持定义为“在过去的12个月里,这个孩子有没有给过您(或您的配偶)钱、食品或礼物共值多少钱?”并在多个子女提供的经济支持中取最大值,用对数值进行测量。生活照料为“在过去的12个月中,这个孩子帮助您做家务(比如打扫卫生、洗衣服、做饭、洗碗)的频率?”分四级测量“很少=0、每月几次=1、每周至少一次=2、每天都做=3”,同样在所有提供帮助的子女中取最大值进行赋值。情感慰藉通过询问以下三个问题测度:“(1)从各方面考虑,您觉得和这个孩子(感情上)亲近吗?(2)您与这个孩子在对待同一事物的看法上是否相似?(3)这个孩子孝顺您吗?”答案采用五级测量标准,各问题得分累加并除以老年人子女数,即得到子女情感慰藉水平得分,得分越高表示老年人与子女亲密程度越高。

(3)流动特征。流动特征包括流动老人的流动时长和流动类型。流动时长通过询问“您是什么时候跟随子女居住到城市的”测度,为连续型变量。流动类型分为(广东)省内流动、跨省流动两类。

(三)研究方法

首先,本文在描述性分析中使用t检验,对流动老人和非流动老人的生活满意度进行差异性检验,并对两个样本的特征进行描述。其次,为了考察孙子女照料对老年人生活满意度的影响,本研究构建OLS线性回归模型分析照料孙子女强度对总体老年人生活满意度影响;并在此基础上,分别对流动老人和非流动老人的生活满意度进行OLS线性回归分析,并且在模中加入老年人性别与孙子女照料强度的交互作用。

四、结 果

(一)描述性结果

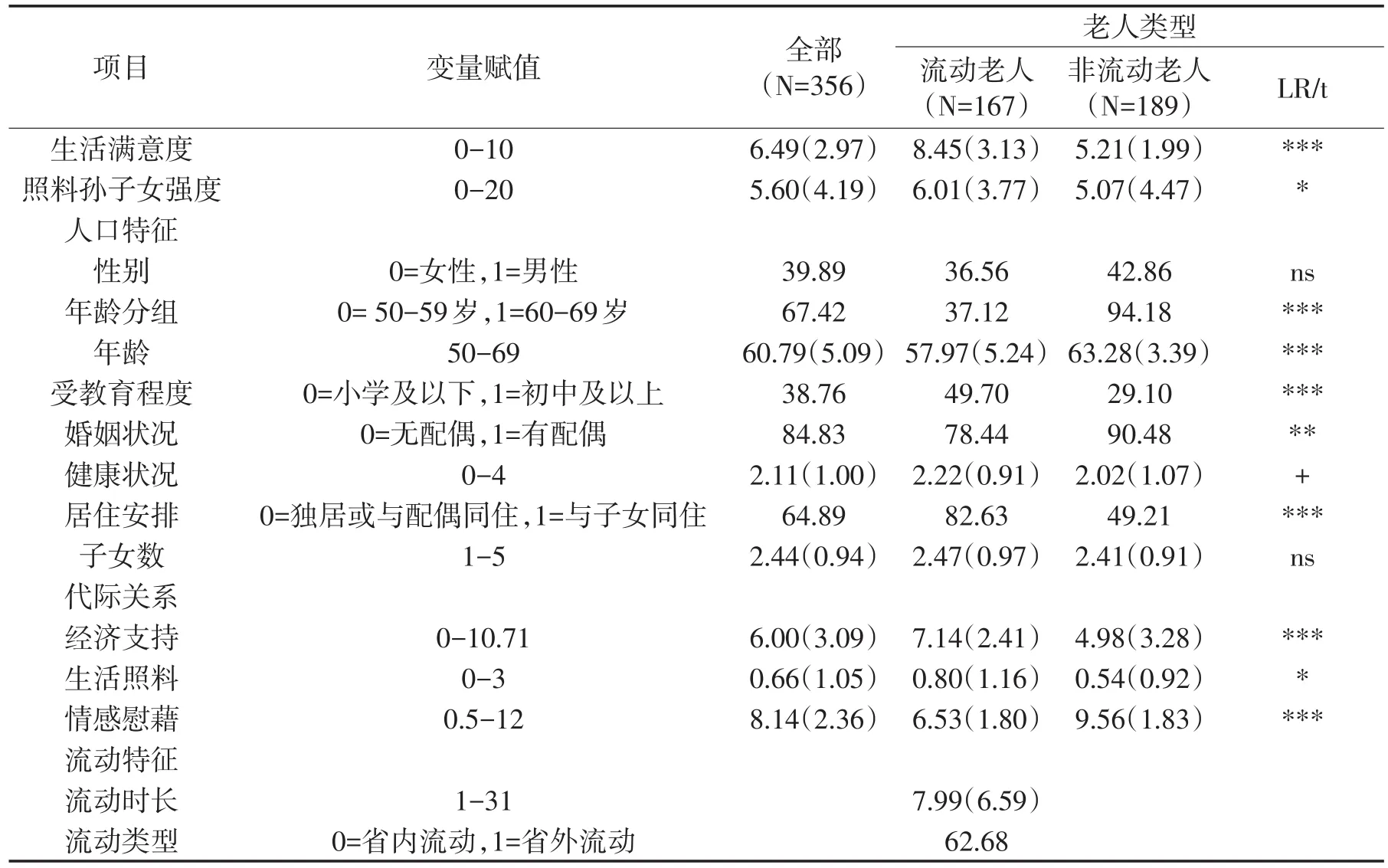

从描述性分析(表1)中可以看出,老人生活满意度的范围是0—10分,均值水平为6.49,流动老人的生活满意度为8.45,非流动老人的生活满意度为5.21,两类老人的生活满意度之间存在显著差异。这可能一方面是因为在劳动力普遍外流的背景下,农村非流动老人面临着生活无人照料的困境;而流动老人进入城市后则回归为非空巢状态,享受家庭团圆的天伦之乐,生活满意度较高。另一方面,迁移是对农村老人的一次“筛选”,相比于非流动老人,流动老人的年龄较低、身体健康水平较高,这在某种程度上也会显著提高流动老人的生活满意度。

表1 流动老人与非流动老人的特征(标准差)

最终样本中,男性占39.89%,女性占60.11%,平均年龄为60.79岁,38.76%的样本具有初中及以上的受教育程度,无配偶者占到15.17%(丧偶为11.24%),健康得分均值为2.11;将近65%的老人与子女同住。

对流动老人和非流动老人的样本特征进行比较分析,流动老人中女性(63.47%)、无配偶(21.56%)和初中及以上受教育程度(49.70%)的比例,略高于非流动老人中的女性(57.14%)、无配偶(9.52%)和初中及以上受教育程度(29.10%)的占比。从居住安排来看,流动老人与子女同住的比例(82.63%)远高于非流动老人(49.21%),这与流动老人跟随子女进城共同居住,而农村劳动力大量外流导致空巢老人无人照料的现状是相符的。另外,流动老人和非流动老人的平均子女数分别为2.47,2.41,并不存在显著差异。

从代际关系来看,流动老人接受经济支持(7.14)和生活照料(0.80)的水平较高于非流动老人(4.98、0.54),这或许是因为,子女给流动老人提供的经济支持中大部分可能是老人照料孙子女时候的花费,所以子女提供的经济水平较高;在同一城市生活缩短了代际之间的空间距离,也克服了客观地理隔阂对生活照料带来的阻碍,提高了子女给予父母生活照料的水平。但非流动老人与子女的情感亲近度(9.56)较高于流动老人(6.53)。这可能是因为外出务工子女与父母长时间不在一起居住,思维习惯、生活习惯等诸多方面越来越变的“城市化”,流动老人进城后与子女同住反而有可能提高代际矛盾的可能,因此流动老人与子女之间表现出的情感亲近水平较低于非流动老人。

(二)回归结果

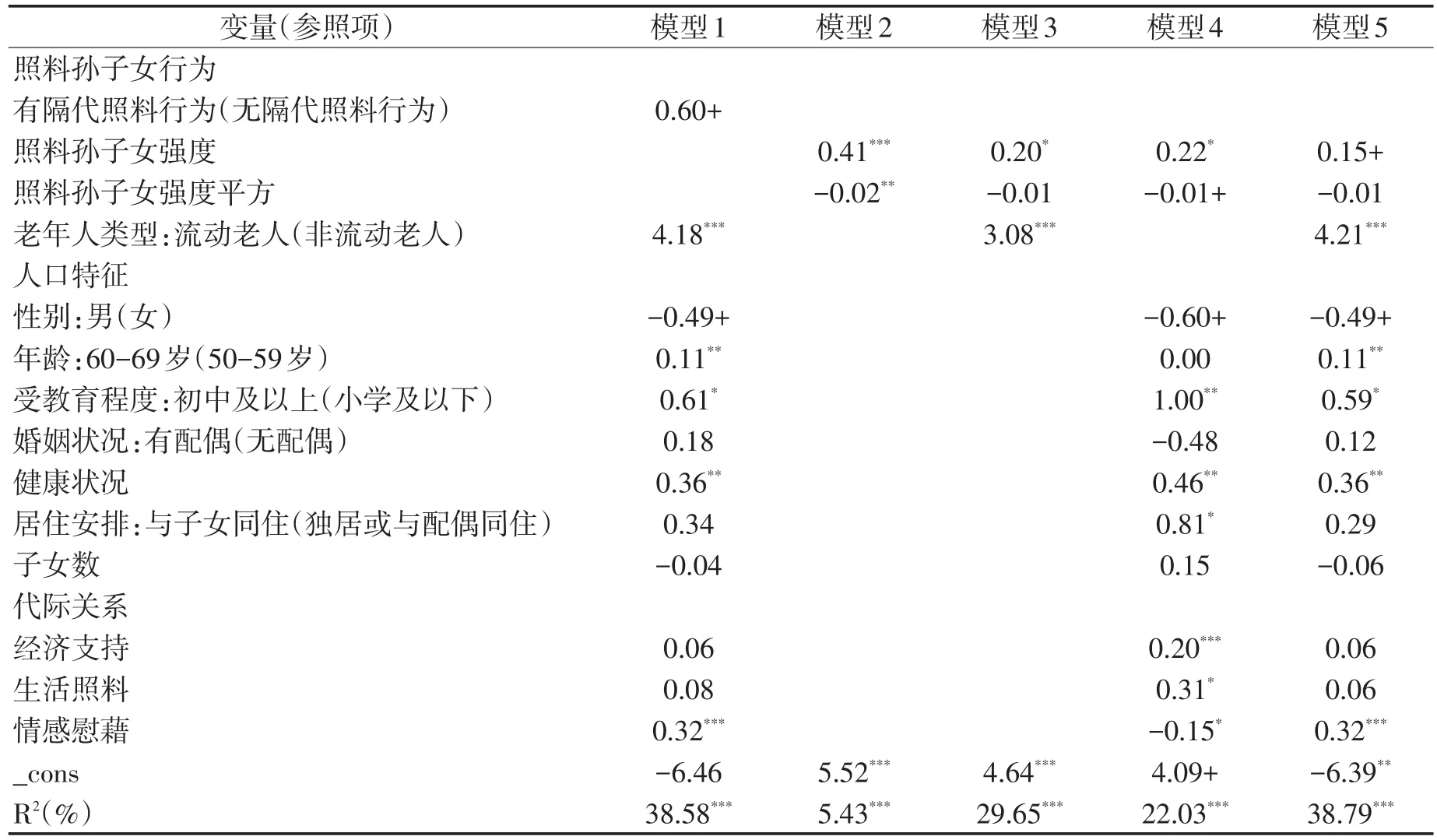

照料孙子女对老年人生活满意度影响的回归分析结果如表2所示。模型1显示孙子女照料对老年人生活满意度会产生正向影响,与不照料孙子女的老人相比,照料孙子女的老年人的生活满意度较高(β=0.60)。从模型2可以看出,照料孙子女对老年人生活满意度的影响呈非线性关系。随着照料强度的增长,照料孙子女对老年人生活满意度的影响由正相关转为负相关(β=0.41;β=-0.02),但仍是生活满意度上升的速度较快。

模型3加入老年人类型后,孙子女照料强度对生活满意度的非线性影响显著消失,不同类型老年人的生活满意度具有显著差异,流动老人的生活满意度显著高于非流动老人(β=3.08);而在模型4中加入其余的控制变量时,孙子女照料强度对老年人生活满意度再次表现出非线性影响(β=-0.01)。从模型3、4可以看出,孙子女照料强度对生活满意度的非线性影响可能会被老年人类型所解释。在控制照料状况、人口特征和代际关系等变量之后,模型5中孙子女照料强度对生活满意度的非线性影响仍保持不显著、老年人类型仍显示出较高的显著水平(β=4.21),这印证了照料强度与生活满意度的非线性关系会受到老年人类型影响。另外,女性、年长者、教育水平较高、健康水平较好、获得较多代际情感支持的老年人生活满意度更好。

表2 照料孙子女对老年人生活满意度影响的回归分析(N=356)

为了更好地说明照料孙子女对不同类型老年人生活满意度的影响,并关注性别对照料孙子女与生活满意度关系的影响,区分老年人类型考察照料孙子女对生活满意度影响差异的回归结果如表4所示。

对于流动老人,从模型6可以看出年纪较大的流动老人的生活满意度较高,与子女情感亲密水平较好也有利于提高流动老人的生活满意度。模型7显示出照料孙子女对流动老人生活满意度的影响呈非线性关系,随着照料强度的增长,照料孙子女对老年人生活满意度的影响由正相关转为负相关(β=0.34;β=-0.02)。模型8在加入照料孙子女强度和老人性别的交互作用后发现,性别对流动老人生活满意度有显著负向作用(β=-2.92),而照料孙子女强度和老人性别交互作用对生活满意度会产生正向影响(β=0.39),这说明流动老人的隔代照料行为具有显著的性别差异,男性流动老人的生活满意度较低,但高强度的孙子女照料行为会降低女性流动老人的生活满意度,提高男性老人的生活满意度。另外,与子女同住的流动老人的生活满意显著提高(β=1.19)。

表3 照料孙子女对不同类型老年人生活满意度影响的回归分析

从模型9、10可以看出,健康状况较好、获得子女经济支持较多、代际情感较亲密的非流动老人,他们会表现出更高水平的生活满意度,孙子女照料强度也会对非流动老人的生活满意度产生一定影响,但并未呈现非线性关系,而是表现出正相关的线性关系。模型11在加入照料孙子女强度和老人性别的交互作用后,孙子女照料强度与非流动老人的生活满意度呈现正相关关系(β=0.08),但是照料孙子女强度和老人性别交互作用对生活满意度没有显著影响,这说明孙子女照料强度的提高对非流动老人生活满意的增长有一定的促进作用,并且这种影响并不存在性别差异。

五、结 语

在中国人口流动和社会变迁的背景下,照料孙子女既是家庭福利最大化的经济策略,也是老年人出于责任规范参与社会和家庭的活动[20],但是我国学术界对于照料孙子女对老年人生活满意度会产生怎样的影响仍缺乏实证研究。随着人口迁移从“个体化”向“家庭化”转变,对农村老人的研究也不能仅仅局限于留在农村的非流动老人,而需要关注跟随子女进城的流动老人。本文利用流动老人专项调查数据和农村老人调查数据,研究照料孙子女与不同类型老人生活满意度的关系,并且分析性别差异对这种关系的影响。结果表明,孙子女照料强度与老年人生活满意度之间呈现非线性关系,随着照料强度的增加老年人的生活满意度也不断提高,而过高强度的照料可能会对老年人的生活满意度产生不利影响,但这种关系受到老年人类型的限制。

第一,照料孙子女对老年人生活满意度会产生正向影响。这与以往西方研究认为照料孙子女的负向福利后果不同,这可能是因为之前的大多数研究是外国学者基于西方文化背景进行的分析。由亲子两代人所组成的核心家庭是西方社会中最为常见和普遍接受的家庭结构,隔代照料并不符合西方规范的代际抚育赡养模式[14],老人帮助子女抚育孙子女的行为会让他们承受较重的心理压力、造成角色负担过重、降低老年人的福利水平。但是在中国社会中,三代同堂的直系家庭被视为是最完满的家庭结构,中国老人认为照料孙子女是他们“义不容辞”的责任,老人从照料孙子女中得到更多的满足感,也尽享儿孙之乐,促进了老人的生活满意度。因此对于中国农村老人(不管是流动老人还是非流动老人)而言,为子女提供孙子女照料有利于其生活满意度的提高。

第二,照料强度对不同类型老年人生活满意度的影响存在差异。本文发现照料孙子女对非流动老人的生活满意度有正向影响作用,而隔代照料强度与流动老人的生活满意度存在非线性的“倒U型”关系。这是因为流动老人背井离乡来到陌生城市,照料孙子女丰富了他们的生活、减少孤独感,也让他们感受到自己的价值,提高其生活满意度;可是当流动老人隔代照料强度过重时,他们反而被困在照料者的角色责任下、过多地将生活重心放在家庭生活中,阻碍了社会交往与社会融入,导致其生活满意度的降低。但对于非流动老人,他们无需面对迁移所带来的社会适应问题,照料孙子女可以使他们获得满足感,有益于他们生活满意度的提高,因此非流动老人的隔代照料强度与生活满意度之间呈现正相关的线性关系。

第三,老年人孙子女照料强度与生活满意度的关系不仅受到老年人类型的影响,而且还会受到老年人性别的影响。流动老人的隔代照料行为对生活满意度的影响具有显著的性别差异,整体来看,相比于女性流动老人,男性流动老人的生活满意度较低;但是高强度的孙子女照料对男性老人的生活满意度有明显的提高作用,而女性流动老人的生活满意度则呈现下降趋势,这显示了家庭中性别角色和规范仍会对非流动老人福利产生显著影响。“男主外女主内”的社会家庭分工给老年女性带来积累终生的社会和经济劣势[21],高强度的隔代照料可能给会加大女性老人的情感压力;而相比于女性的照料角色,男性更多地参与家庭圈子之外的社会工作(农村男性体现为农业耕作),农村男性老人跟随子女进城生活后面临社会角色缺位的风险,孙子女照料者恰好作为新的活动角色进行补充、弥补,因此,照料行为对随迁男性老人生活满意度的提高作用更为明显。

第四,代际支持与生活满意度的关系受到老年人类型的显著影响。本文的分析显示,子女提供的经济支持有益于提高非流动老人的生活满意度,这与以往国内研究中,子女经济支持对老人生活满意度有促进作用[38]的结论是相一致的;但是本文发现,子女提供的经济支持对流动老人的生活满意度并没有显著影响。这可能是因为,迁移老人流动进入城市的目的通常照顾年幼的孙子女,基于家庭交换理论,他们通过隔代照料的服务换取子女的经济支持,老人在某种程度上认为这是一种交换行为;另外,流动老人迁移进入城市生活之后,绝大多与子女共同居住,个人的经济压力和经济需求相对较小,所以子女的经济支持对其生活满意度并没有显著影响。但对于非流动老人而言,他们不但要面临自身生活无人照料的困境,还要照料孙子女,在农业收入低的情况下,子女给予经济支持是他们生活的重要来源,所以子女提供的经济支持会显著影响非流动老人的生活满意度。本文的分析反映出,在迁移带来老年人代际支持期望和生活环境变化的情境下,考察代际支持与老年人生活满意度关系时,不可以忽视老人流动迁移所带来的影响。

本研究的不足之处在于:第一,从样本描述可以看出流动老人和非流动老人的人口社会学特征存在一定差异,尤其相比于非流动老人,流动老人相对年轻、身体健康水平也较好。虽然在本研究中我们将流动老人和非流动老人样本控制在50—69岁,以此削弱年龄效应对研究目标的影响,但是年龄仍是生活满意度研究和老年学研究研究中不容忽视的重要因素。在未来的研究中,我们需要对不同生命历程老年人进行进一步分析,以期了解不同年龄队列老年人照料孙子女对他们生活满意度的作用。第二,流动老人由于受到农村传统思想、行为习惯和价值观念的束缚,他们在城市中的生活面临不容忽视的适应性问题,生活融入的巨大压力对他们的生活满意度会产生巨大影响。但是由于本研究数据收集的局限,我们缺乏对流动老人社会融入相关信息的测量,如果能够控制流动老人的社会融入水平,可能更有助于分析照料孙子女对流动老人生活满意度所产生的影响。第三,本研究使用截面数据将生活满意度看为结果变量进行分析,但是生活满意度也可能是照料孙子女的内因。是照料孙子女的行为改善老年人的生活满意度,还是对生活满意的老年人更可能提供照料帮助,由于数据收集的历时性原因这一问题无法得到解答。为了避免上述问题,在未来的研究中可以使用纵观调查的跟踪数据,分析提供照料帮助前后的老年人生活满意度所产生的变化。

[1]SHIN D C,JOHNSON D M.Avowed happiness as an overall assessment of the quality of life[J].Social Indicators Research,1978,5(1-4):475–492.

[2]CASPI A,ELDER G H.Life satisfaction in old age:linking social psychology and history。[J].Psychology&Aging,1986,1(1):18–26.

[3]DIENER E.Assessing Subjective Well-Being:Progress and Opportunities[J].Social Indicators Research,1994,31(2):103–157.

[4]肖日葵.城市老年人生活满意度及其影响因素研究——以厦门市为个案[J].西北人口,2010,31(3):86–90.

[5]崔烨,靳小怡.家庭代际关系对农村随迁父母心理福利的影响探析[J].中国农村经济,2016(06):15–29.

[6]金岭.老年人生活满意度的影响因素及其比较分析[J].人口与经济,2011(02):85–91.

[7]张文娟,李树茁.代际支持对高龄老人身心健康状况的影响研究[J].中国人口科学,2004(S1):39–44–176.

[8]居住方式及其意愿对老年人生活满意度的影响研究[J].人口与经济,2011(05):93–98.

[9]李建新,骆为祥.社会、个体比较中的老年人口生活满意度研究[J].中国人口科学,2007(04):65–73–96.

[10]SILVERSTEIN L A B M.Depressive Symptoms Among Grandparents Raising Grandchildren:The Impact of Participation in Multiple Roles[J].Journal of Intergenerational Relationships,2011,6(3):285–304.

[11]GOODMAN C C,SILVERSTEIN M.Grandmothers Who Parent Their GrandchildrenAn Exploratory Study of Close Relations Across Three Generations[J].Journal of Family Issues,2001,22(5):557–578.

[12]COALL D A,HERTWIG R.Grandparental Investment A Relic of the Past or a Resource for the Future?[J].Current Directions in Psychological Science,2011,20(2):93–98.

[13]HUGHES M,WAITE L T,LUO Y.All in the Family:The Impact of Caring for Grandchildren on Grandparents’Health[J].Jour⁃nals of Gerontology,2007,62(2):S108–S119.

[14]SZINOVACZ M E,DEVINEY S,ATKINSON M P.Effects of surrogate parenting on grandparents’well-being。[J].Journals of Ger⁃ontology,1999,54(6):S376–S388.

[15]JENDREK M P.Grandparents Who Parent Their Grandchildren:Effects on Lifestyle[J].Journal of Marriage and the Family,1993,55(3):609–621.

[16]BOWERS B F,MYERS B J.Grandmothers Providing Care for Grandchildren:Consequences of Various Levels of Caregiving[J].Family Relations,1999,48(3):303–311.

[17]GATTAI F B,MUSATTI T.Grandmothers involvement in grandchildren s care.Attitudes,feelings,and emotions[J].Family Rela⁃tions,1999,48(1):35–42.

[18]WALDROP D P,WEBER J A.From Grandparent to Caregiver:The Stress and Satisfaction of Raising Grandchildren[J].Families in Society the Journal of Contemporary Human Services,2001,82(5):461–472.

[19]CHEN F,LIU G.The health implications of grandparents caring for grandchildren in China。[J].Journals of Gerontology,2012,67(1):99–112.

[20]宋璐,李亮,李树茁.照料孙子女对农村老年人认知功能的影响[J].社会学研究,2013,62(6):215–237.

[21]宋璐,李树茁,李亮.提供孙子女照料对农村老年人心理健康的影响研究[J].人口与发展,2008,14(3):10–18.

[22]LETIECQ B L,BAILEY S J,KURTZ M A.Depression among Rural Native American and European American Grandparents Rear⁃ing Their Grandchildren[J].Journal of Family Issues,2008,29(29):334–356.

[23]VOHRA N,ADAIR J.Life Satisfaction of Indian Immigrants in Canada[J].Psychology&Developing Societies,2000,12(2):109–138.

[25]LIVINGSTON G.Mental health of the ageing immigrant population[J].Advances in Psychiatric Treatment,2003,9(1):31–37.

[26]KIM W,KANG S Y,KIM I.Depression Among Korean Immigrant Elders Living in Canada and the United States:A Comparative Study[J].Journal of Gerontological Social Work,2015,58(1):86–103.

[27]PENG H,MAO X,LAI D.East or West,Home is the Best:Effect of Intergenerational and Social Support on the Subjective Well-Being of Older Adults:A Comparison Between Migrants and Local Residents in Shenzhen,China[J].Ageing International,2015,40(4):1–17.

[28]杨晔琴,符丽燕,余昌妹,等.温州市迁移老人生活满意度及影响因素分析[J].医学与社会,2012,25(5):4–6.

[29]郑玉.社会资本视角下进城老人的城市适应研究[D].东北师范大学,2012.

[30]陈盛淦.随迁老人的城市适应问题研究[J].南京航空航天大学学报:社会科学版,2014,16(3):59–62.

[31]MINKLER M.Intergenerational households headed by grandparents:Contexts,realities,and implications for policy[J].Journal of Aging Studies,1999,13(2):199–218.

[32]CHEN F,LIU G,MAIR C A.Intergenerational Ties in Context:Grandparents Caring for Grandchildren in China[J].Social Forc⁃es,2011,90(2):571–594.

[33]HAGESTAD G O.Continuity and connectedness[J].1985.

[34]FUJIWARA T,LEE C K.The impact of altruistic behaviors for children and grandchildren on major depression among parents and grandparents in the United States:A prospective study[J].Journal of Affective Disorders,2008,107(1-3):29–36.

[35]BARUCH G K,BARNETT R C.Consequences of fathers《participation in family work:parents》role strain and well-being。[J].Journal of Personality&Social Psychology,1986,51(5):983–992.

[36]LEE G R.Kinship and Social Support of the Elderly:The Case of the United States[J].Ageing and Society,1985,5(1):19–38.

[37]GU S,ZHU N,CHEN X.Old-age support system and policy reform in China[J].Korea Journal of Population&Development,1995,24(2):245–273.

[38]LIN J P,CHANG T F,HUANG C H.Intergenerational relations and life satisfaction among older women in Taiwan[J].Internation⁃al Journal of Social Welfare,2011,20(s1):S47–S58.

[39]LOWENSTEIN A,KATZ R.Living arrangements,family solidarity and life satisfaction of two generations of immigrants in Israel[J].Ageing and Society,2005,25(5):749–767.

[40]ZHANG A Y,YU L C,YUAN J.Family and cultural correlates of depression among Chinese elderly.[J].International Journal of Social Psychiatry,1997,43(3):199–212.

[41]CHEN X,SILVERSTEIN M.Intergenerational Social Support and the Psychological Well-Being of Older Parents in China[J].Re⁃search on Aging,2000,22(1):43–65.

[42]CONNIDIS I A,MCMULLIN J A.To have or have not:parent status and the subjective well-being of older men and women。[J].The Gerontologist,1993,33(5):630–636.

[43]SILVERSTEIN M,CONG Z,LI S.Intergenerational Transfers and Living Arrangements of Older People in Rural China:Conse⁃quences for Psychological Well-Being[J].The Journals of Gerontology:Series B,2006,61(5):S256–S266.

[44]ZHANG A Y,YU L C.Life satisfaction among Chinese elderly in Beijing[J].Journal of Cross-Cultural Gerontology,1998,13(2):109–125.

(责任编辑 卢 虎)

C913.6

A

1671-511X(2017)02-0119-11

2016-12-25

国家社会科学基金重大项目“有序推进农民工市民化的问题与对策——基于可持续生计与公共服务均等化研究”(13&ZD044)成果之一。

靳小怡(1973-),女,河北藁城人,西安交通大学公共政策与管理学院教授、博士生导师,研究方向:婚姻与家庭发展。

——基于CFPS 2016年数据的实证分析