国内二语教师口头纠错反馈实证研究25年

——一项准元分析*

湘潭大学 王伟清

1.研究背景

二语教师口头纠错反馈①为行文方便,1)除明确区分二语和外语之处外,二语既指二语又指外语;2)教师纠错反馈有时表述为教师反馈或反馈。是一种常见的教学手段,其重要意义基于三种基本理论:一是互动假说(Gass,1997;Long,1991,1996),该假说认为二语学习者使用目标语进行交流对其二语发展至关重要;二是聚焦语言形式理论(Long,1991,1996),该理论认为二语学习者在以意义为中心的交际活动中短暂注意语言形式有助于其二语学习;三是注意假说(Schmidt,1990,2001),该假说认为二语学习是一个有意识的过程,学习者要吸收语言输入,首先必须注意到它。

过去几十年来,西方产生了大批二语教师口头纠错反馈实证研究,内容涉及学习者对反馈的注意与理解(如Al-Surmi,2012)、反馈与偏误类型的关系(如Lyster,1998a)、反馈的明晰度和方式等因素对其效果的影响(如Erlam&Loewen,2010)等。这些研究以丰富的实证信息大大加深了人们对纠错反馈的理解,并催生了一大批统合分析,其中既有传统的述评性综述(如 Goo&Mackey,2013;Lyster& Saito,2010a),又有借助统计学方法进行的元分析(如Li,2010;Lyster&Saito,2010b)。

我国学者对二语教师口头纠错反馈的研究起步较晚,但近年来发展势头迅猛,除理论探讨外,实证研究的数量急剧增加,研究内容日益丰富,研究方法更加多样。在这种形势下,有必要对我国的现有研究作一个全面的分析和梳理,以发现进步,认识不足,探寻未来的研究之路。本文顺应这一趋势,以国内外语类和对外汉语类核心期刊刊登的研究报告为一手资料,考察1990年1月至2015年9月产生的二语教师口头纠错反馈实证研究。在众多的实证研究中,干预实验研究尤为瞩目,笔者将选取其中的代表性作品详加分析。具体研究问题如下:

1)近25年来我国二语教师口头纠错反馈实证研究在方法上有何变化?

2)近25年来我国二语教师口头纠错反馈实证研究在内容上有何变化?现阶段有哪些研究方向?

3)实验条件下,我国二语教师口头纠错反馈研究在参与者层次、具体反馈类型、后测时间、反馈效果的发现上有何特点?

元分析是对具有一定条件的同类研究进行综合的一种研究手段,常常利用一定的数学公式对一手研究进行量化分析,能够克服传统述评性综述的很多缺点,如以定性分析和描述为主,难以得出扎实的结论;对于同样的文献,不同的作者会得出不同的结论,主观性太强等(刘润清,2015)。然而,我国学者对二语教师纠错反馈的现有研究在数量和质量上都还有一定的局限性,要做完整的元分析比较困难。因此,笔者只是在搜集文献、设立文献纳入标准、对文献进行特征编码和统计一手研究的数据时借用元分析的思路和方法,故称“准元分析”。

2.研究方法

2.1 文献搜集

文献搜集始于2015年1月,完成于2015年9月,分三步走。第一步,确定关键词。为避免遗漏关键词导致文献缺失,笔者仔细查阅了国内外重要的教师反馈研究综述,最后将关键词确定为:修正性反馈、纠错反馈、隐性反馈、显性反馈、消极反馈、负面证据、重铸、启发、提示、诱导、引导、重复、协商、澄清请求(澄清要求)、明确纠错、元语言反馈等。第二步,搜索文献。笔者确定了两类文献来源,一是我国最大的网络检索数据库之一中国知网,二是国内知名外语类期刊,如《外语教学与研究》、《现代外语》、《外语教学理论与实践》等。第三步,查漏补缺。笔者再三阅读了主要期刊文章的参考文献,并将之逐一与已搜索到的文献进行核对。

在文献检索的过程中,笔者发现一些对外汉语类期刊登载了一定数量的教师反馈研究,且研究质量较高,而对外汉语无疑是二语的一种,因此也搜集了来自《世界汉语教学》、《汉语学习》等核心期刊上发表的相关文章。

2.2 文献纳入标准

对于搜索到的文献,笔者按以下标准进行了人工初筛:1)出版时间为1990年1月至2015年9月;2)文献来源是实行同行评审的外语类核心期刊;3)所涉反馈为教师反馈;4)所涉反馈为口头反馈;5)所涉反馈为纠错反馈。对按照上述标准纳入的文献按以下准则进行了二次人工筛选:1)超出以上发表年限;2)自变量为同伴反馈或计算机反馈;3)自变量为书面反馈;4)自变量为前瞻性反馈。

2.3 特征编码

在进行特征编码时,纳入了文献名称、文献来源、出版年份、研究内容、研究方法、研究对象的层次、反馈类型、后测时间、测试结果等9项指标,其中前5项用于所有研究,后4项只用于干预实验研究。文献名称、文献来源和出版年份无需多言,其他各项说明如下。

研究内容。研究内容主要有以下几类:反馈的类型与特征、不同反馈类型的教学效果、纠错方式与偏误类型的关系、反馈类型和效果与学习者水平的关系、反馈类型与任务类型交互作用的结果、学习者对反馈的感知和接纳、师生对反馈的态度和看法等。

研究方法。研究方法包括五种:问卷调查、课堂观察、访谈、干预实验和现成的语料分析。问卷调查和访谈是两种广为人知的研究手段。课堂观察与现成语料分析的主要区别在于,前者要求研究人员到二语课堂中收集数据,而后者是对已有的、不一定是研究者本人收集的数据进行分析。干预实验则要求研究者精心设计实验的内容和手段,尽量排除干扰项的影响。

研究对象的层次。一手研究对学习者的归类有两个标准。以英语或其他语种为外语的学习者按其所在学校的级别分为小学生、中学生和大学生;而以汉语或其他语种为二语的学习者按其二语水平分为初级、中级和高级。

反馈类型。反馈分为重铸和启发(prompt)两种,而启发又包括重复、诱导(elicit)、元语反馈、澄清请求等亚类。一手研究对各种反馈的定义不完全一致,但大体上遵循 Lyster等人(Lyster,1998a,1998b;Lyster& Ranta,1997)创建的分类系统。重铸指在保留原意的基础上重新表述学习者输出的语言形式;重复指简单复述学习者错误的语言输出;诱导指通过提问的方式引导学习者自己给出正确的语言形式;明确纠错指在明确告知学习者语言输出有误的同时直接提供正确的语言形式;元语反馈指针对学习者的语言错误做元语评论或提供元语信息;澄清请求指要求学习者进一步明确自己的意思。

后测时间。根据干预与测试的时间差,后测分为即时后测和延时后测两种。即时后测反映干预的短期效果,而延时后测旨在观察这一效果是否可以长时间持续。笔者关注的主要是延时后测,并借鉴Li(2010)的分类方法,将延后测与干预的时间差分为三类,即小于1周为瞬时,1周到4周之间为短时,大于等于4周为长时。

测试结果。对于测试结果,绝大多数学者采用的是均值和标准差,也有少数研究报道的是t检验结果,还有个别研究只提供了可以计算优势比的数据。

2.4 效应量计算

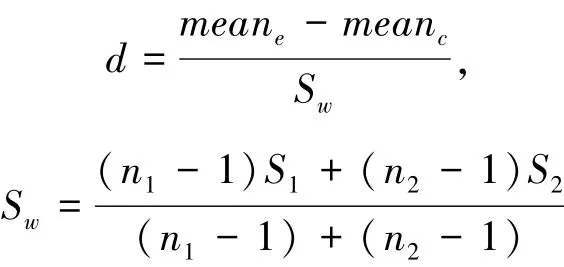

为从总体上考察干预实验的研究结果,笔者计算了各类反馈的合并效应量Cohen's d,采用的显著水平是0.05,置信区间为95%,所用统计软件为CMA 3.0。当一手研究提供了平均值和标准差时,d的计算公式是:

其中meane和meanc分别指实验组和控制组后测分与前测分的差值。Sw指组间合并标准差,其计算公式中的n1和n2分别指实验组和控制组的样本量,S1和S2分别指实验组和控制组的标准差。

当一手研究提供的是t检验或优势比信息时,d的计算公式是:这里的t即t值,Harmonic N指调和样本量,N1和N2同样分别指实验组和控制组的样本量,odds ratio即优势比。

3.研究结果和讨论

笔者一共选出34篇实证文章,按出版时间分为三个阶段:1990年至1999年为第一阶段;2000年至2009年为第二阶段;2010年至2015年为第三阶段。

3.1 研究方法的变化

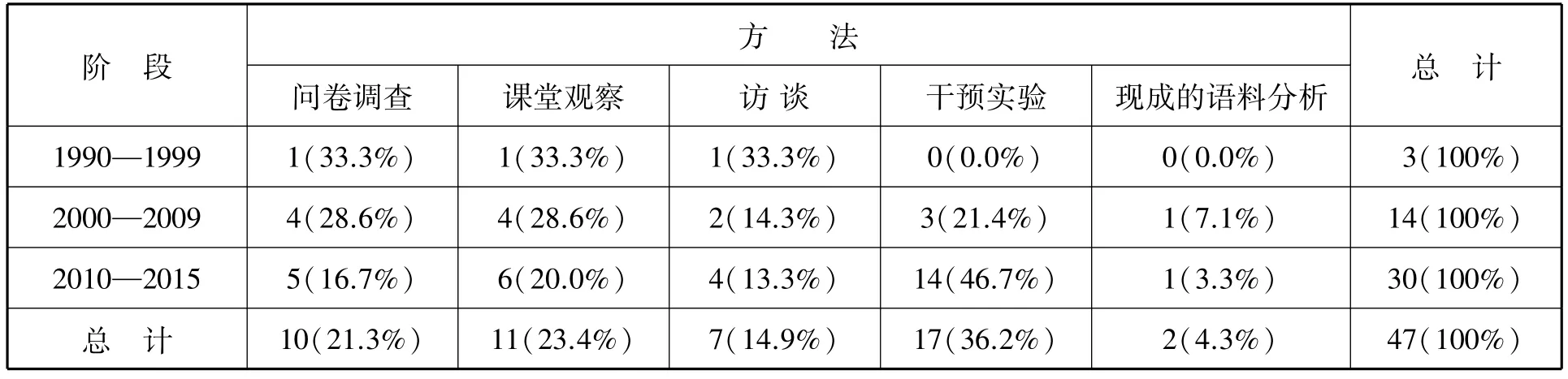

从表1可以看出,1990年至1999年,问卷调查、课堂观察和访谈各占三分之一;2000年至2009年,这三种研究手段的使用率开始下滑,干预实验和现成的语料分析开始出现;到第三阶段,问卷调查、课堂观察和访谈的使用率进一步下滑,现成的语料分析所占的比例也有所降低,只有干预实验继续保持上升趋势,且增长率达到25.3个百分点。

表1.研究方法的变化

问卷调查和访谈这两种研究手段人们并不陌生,课堂观察在二语习得和二语教学研究领域的应用也已有多年的历史,因此我国学者在教师反馈研究初期常常使用这三种研究方法。干预实验不同,它要求人们根据研究问题,设计合理的研究方案,采取科学的研究手段,遵循严格的研究步骤,排除一切可能的干扰因素来研究变量之间的关系,因此对研究人员的科研素质有较高的要求。20世纪90年代,我国的教师反馈研究刚刚起步,缺少设计干预实验的经验。到了21世纪,互联网的发展使得中西方资源共享更加方便,我国学者得以更多地借鉴西方同行的经验,同时自身科研素质不断提高,于是越来越多的人开始从事干预实验研究。至于现成的语料分析,由于与课堂观察有一定的相似之处,与语料库分析也有异曲同工之妙,因而也能在教师反馈研究中占有一席之地。

干预实验的不断增多说明我国二语教师口头纠错反馈研究发展势头喜人,但课堂观察研究的持续减少却令人担忧。二语习得和二语教学研究应服务于教学实践,研究结果应为课堂教学提供指导。然而,与课堂条件下的语言学习者相比,实验条件下的语言学习者成绩提高较快(Li,2010)。可见,干预实验的研究结果必须保守看待。与干预实验相比,课堂观察存在难以有效控制干扰因素的缺陷,但由于数据直接来源于课堂,其研究结果可以更准确地反映课堂教学的真实情况。因此,在重视干预实验的同时,不能忽视课堂观察。

具体到各种研究方法,干预实验是本研究的重点内容,暂不赘述。问卷调查和访谈方面,在笔者搜集的文献中,两者有时单独出现,有时出现在同一研究中。前者主要用来了解学生的学习背景和动机、对课堂纠错的态度和需求等,而后者主要用来探讨教师和学生两个不同群体对纠错的个人观点。比较值得一提的是,少数研究(张珊珊,2011;张珊珊、李果红,2012)用到了刺激回忆访谈,即在某一教学活动完成之后为学习者提供一定的提示信息,以帮助其回忆活动进行之时的想法。这一方法在西方二语习得研究中屡见不鲜,但在我国的相关文献中似乎并不多见;因此,将其应用于我国外语教学环境中的反馈研究尚属创新之举。课堂观察方面,我国学者通常采用录音、录像或两者相结合的办法,分析课堂教学活动的细节,如学生的偏误类型、教师的纠错策略、学生对教师反馈的回应等,并依据研究结果提出一些教学建议。笔者注意到,大部分课堂观察研究报告没有详细交代观察的具体情况,如摄像机置于何处、学生与教师是否受其影响、学生与观察者是不是熟悉等。这在一定程度上反映出人们对生态效度(ecological validity)不够重视。实际上,生态效度会在很大程度上影响研究数据的真实性和可靠性,进而影响研究结果的准确性和研究结论的可信度。所以,这是一个非常值得关注的问题。现成的语料分析方面,笔者只搜集到王蓉(2014)和赵晨(2005)两篇文献。两者从不同角度分析了教师反馈语的类型和特征及其对学习者修正后可理解输出的影响等。赵晨的研究选取教学比赛录像作为语料库,而王蓉的研究除教学比赛录像外,还包括部分常规教学录像。对于语料库的性质,笔者认为,大多数情况下,教学比赛录像构成的语料库无论是在信度还是效度上都要弱于常规教学录像构成的语料库,因为它们带有刻意的色彩,难以真正反映课堂教学的实况。这也许是以教学比赛录像作为语料库的研究较少的原因。

3.2 研究内容的变化和现阶段的研究方向

1990年至1999年我国学者主要从理论上分析纠错的策略和意义,只有邱兆杰(1997)用问卷方式调查了师生对教师反馈的看法。2000年至2009年间,除师生有关教师反馈的理念(如胡越竹,2009;施光、刘学惠,2008)外,国内学者还研究了反馈的具体类型、方式、频率(如王颖频、Fietz,2008;祖晓梅,2008)和不同反馈的效果(如陈晓湘、张薇,2008;顾珊珊、王同顺,2008)等。到了现阶段,研究内容更加全面,笔者从中总结出7大研究方向。

1)反馈类型和特征。在笔者收集的文献中,几乎所有研究都介绍了所涉反馈的类型和特征。林正军和周沙(2011)考察了9位中学英语教师的课堂反馈语,发现9种单一型反馈(如重复)和7种混合型反馈(如积极反馈语加重复)。庄欣(2012)分析了英国某大学语言预科班口语课上的教师反馈,将其分为显性纠错和隐性纠错两大类,并对两者做了进一步分类。教师反馈形式多样,对其作统一的描述和分析有助于人们理解这一纷繁复杂的现象。

2)具体反馈类型的效果比较。具体反馈类型的不同效果吸引了众多学者的注意,但是,由于研究设计的差异,对于何种反馈更为有效目前并无定论。比如,顾珊珊、王同顺(2008)发现重铸对学习者问句的习得没有直接影响,刘学惠、朱青(2010)却发现接受重铸反馈的学习者在时态一致性上的进步明显高于未接受干预的学习者。事实上,反馈机制涉及明晰度、学习者的个体差异等多种因素,未来研究必须综合考虑各个因素才能得出相对可靠的结论。

3)纠错方式与偏误类型的关系。偏误类型影响纠错方式。段轶娜和孙琪(2015)发现教师对语音偏误多使用重铸;对语法偏误也以重铸为主,但方式更多样化;对词汇偏误多使用重铸和重复;对语用偏误则多使用重铸和明确纠错。洪芸(2013)也发现教师对语音错误多使用重铸类反馈,对词汇错误以协商类反馈为主,对语法错误则各种反馈差别不大。这些研究印证了Lyster(1998a)的发现,即教师会根据不同的偏误类型选择不同的反馈策略。

4)反馈类型和效果与学习者二语水平的关系。学习者水平是教师反馈研究的一个重要变量。洪芸(2013)分析了学习者水平与反馈类型的关系,发现初级水平者接收元语言解释和重复型反馈的频率低于高水平者。杨颖莉(2013)考察了学习者水平与反馈效果的关系,发现高水平者更受益于重铸反馈,而低水平者更受益于提示反馈。这些研究说明,教师在提供反馈时要因人而异。然而,对于什么样的反馈适合什么样的学习者还有待未来研究进一步探讨。

5)反馈类型与任务类型交互作用的结果。部分学者考察了反馈类型与任务类型交互作用的结果。杨颖莉和林正军(2012)发现,对于英语过去式的习得,提示型反馈与交际性语言练习结合比重铸型反馈与交际性语言练习结合更为有效。张珊珊(2011)则发现重铸类型、任务类型以及两者之间的交互作用对学习者感知反馈的影响呈显著水平。从笔者收集的文献看,此类研究数量不多,因此反馈类型与任务类型的交互作用还是一个有待深入的研究课题。

6)学习者对反馈的感知和接纳。学习者对反馈的感知和接纳是反馈研究的重点内容之一。邓跃平(2011)发现,当老师针对英语过去时态标识同时提供重述和澄清要求两种反馈时,儿童的接纳行为比较多。刘学惠、朱青(2010)的研究显示,学习者对重铸的有效接纳高达76%。当然,接纳是一种随机行为,有的学习者理解了教师反馈,但不一定产生接纳行为,而有的学习者产生了接纳行为,却不一定真正理解教师反馈,因此,接纳不能独立作为衡量反馈效果的标尺(Ellis et al.,2001)。

7)教师和学生对反馈的态度差异。教师和学生对反馈的态度并不总是一致。祖晓梅和马嘉俪(2015)通过问卷调查比较分析了194名汉语为二语的学习者和67位汉语教师对纠错反馈的偏好,结果发现学习者喜欢明确纠错,偏爱规则讲解,而教师更喜欢间接的、引导学生自我纠正的策略。教师与学生理念上的切合度会影响反馈效果(Yoshida,2010)。因此,如何缩小二语教师和学生态度上的差异以增强反馈效果是一个值得探讨的问题。

研究内容的不断丰富说明我国学者对教师口头纠错反馈的研究越来越深入细致。然而,由于历史不长,我们要探讨的问题还很多,例如,我国外语学习者是如何处理教师口头纠错反馈的?教师口头纠错反馈的效果与书面纠错反馈的效果是否一致?教师口头纠错反馈的模式(人人对话或人机对话)是否会影响反馈效果?这些问题都亟待回答。

3.3 现有干预实验研究的特点

研究问题3考察的目标之一是实验研究在反馈效果上的总体发现即合并效应量。要计算合并效应量,一手研究必须提供足够的数据。经过认真筛选,笔者整理出9项符合条件的研究。必须说明的是,测试数据完全一致的研究只算较早发表的那一项。如陈晓湘、张薇(2008)与刘学华、张薇(2011)尽管角度不同,但测试结果相同,因此只有前者纳入本部分分析。

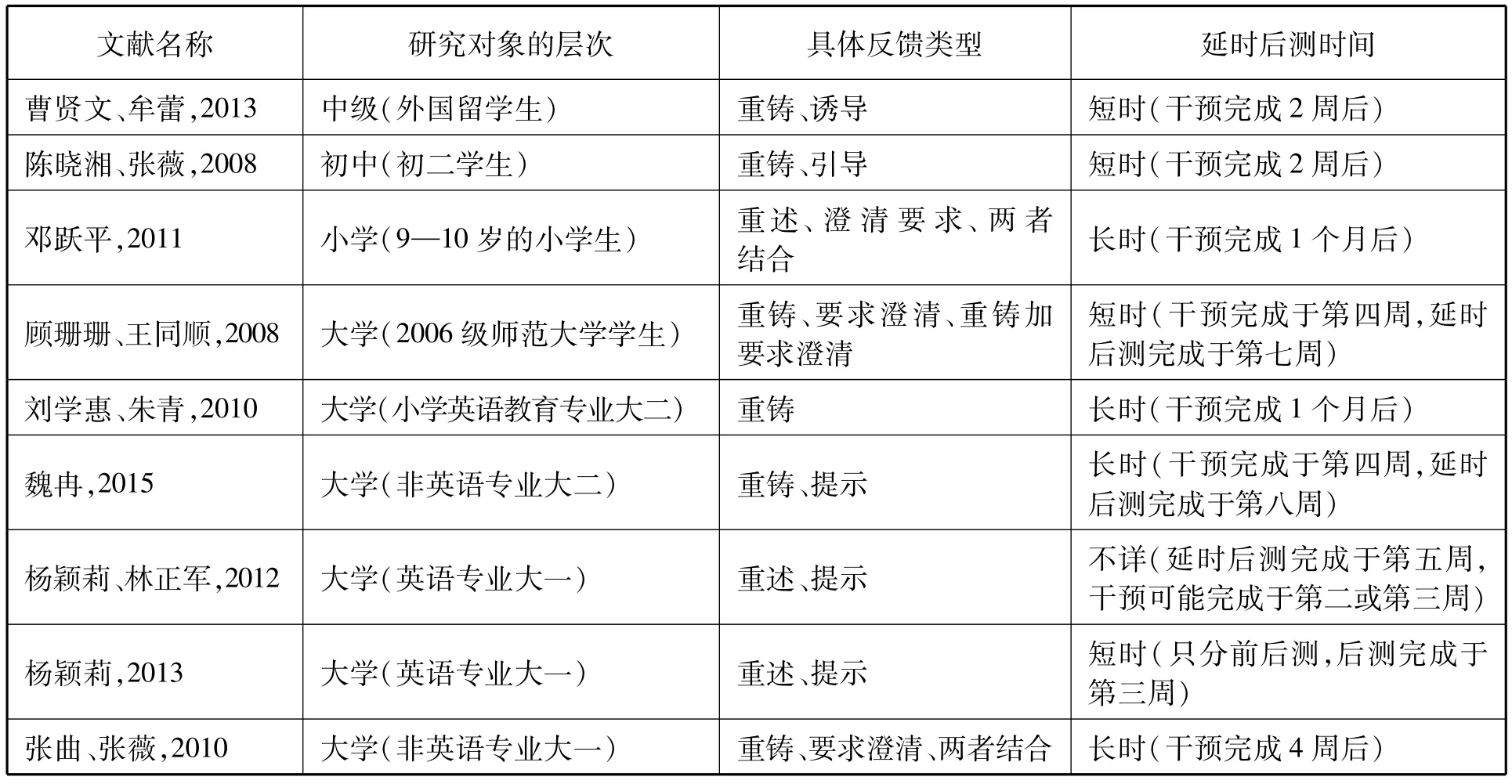

表2是上述9项研究的概况。就研究对象的层次而言,以大学生为研究对象的研究占了6项;以中学生和小学生为研究对象的各1项;而曹贤文、牟蕾(2013)的研究对象是中级水平的外国留学生。笔者认为,以大学生为考察对象的研究占绝大多数有两个原因。一是干预实验的操作过程比较严谨,在年龄较大的学生中进行比较容易。二是我国目前从事教师反馈研究的学者大多集中在高校,招募研究对象比较方便。然而,研究发现(如Oliver,2000),不同年龄的学习者对反馈的理解会有所不同。低龄研究对象的缺乏会使研究结果不全,因此我国学者有必要在今后更多地以中小学生甚至幼儿为研究对象。

表2.用于效应量计算的9项实证研究

就具体反馈类型来说,重铸(有的一手研究称之为重述)最受青睐,所有9项研究都将其作为首要反馈类型进行了考察;其次是混合型反馈启发(有的一手研究称之为诱导、引导或提示)和单一型反馈澄清请求(有的一手研究称之为要求澄清或澄清要求),纳入这两种反馈类型的研究各有5项和3项;研究重复、元语解释、明确纠错等反馈类型的则一项都没有。可以看出,我国学者对重铸关注最多。然而,虽然重铸被认为是二语教师使用最频繁的反馈策略(Sheen,2004),其他几种反馈方式在二语课堂上也不少见。因此,我国学者有必要加强对这些反馈类型的研究。

从后测时间看,9项研究中,除杨颖莉(2013)没有延时后测外,其他8项都用到了延时后测,其中长时延后测和短时延后测各为4项和3项,杨颖莉、林正军(2012)的延后测属性无法准确判断。如前所述,延时后测主要用来判断某种反馈产生的效果是否在较长时间之后继续存在。如果延时后测与干预的时间间隔太短,延时后测就会失去应有的意义。在9项研究中,短时延后测占了将近一半;因此,这些研究发现的反馈效果是否真的可以持续我们不得而知。要从真正意义上了解某种反馈是否能够长时间作用于学习者的语言发展,我们有必要在今后的研究中延长干预与延时后测的时间差。

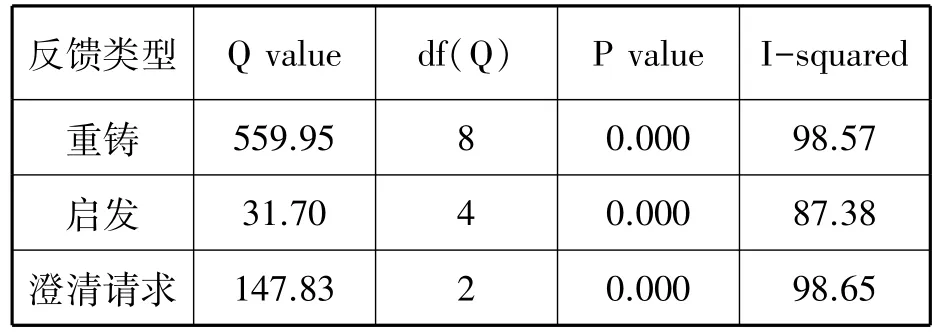

由于可纳入的研究较少,笔者只针对主要反馈类型的效果做了效应量分析。表3是9项研究中重铸、启发和澄清请求的异质性检验结果。可以看出,三种反馈类型全部呈现显著的异质性(p<0.05),因此,笔者在作效应量分析时选择的是随机效应模式。

表3.主要反馈类型的异质性检测

表4表明,在95%置信区间内,重铸、启发和澄清请求的效应值分别是 2.37(CI=0.69,4.05),1.87(CI=0.48,3.26)和 1.89(CI= -0.27,4.04)。根据 Cohen(1988)提出的标准,0.20为小效应量;0.5为中等效应量;0.8为大效应量。三种反馈的合并效应量均大于1,属大效应量。

表4.主要反馈类型的效应检验

上述几种反馈的效应量远远大于西方学者计算出的合并效应量。以重铸为例。Norris&Ortega(2000)、Mackey & Goo(2007)和 Lyster &Saito(2010b)的计算结果分别为 0.81、0.96 与0.53,远远低于本研究中的2.37。对于这一差异,笔者认为可以从 Schmidt(1990,2001)的注意假说和学习者所处的语言环境来理解。Schmidt认为,只有被学习者注意到的输入才会转化为吸收,因此,那些能够提高目标语言形式的显著性以吸引学习者注意力的教学手段更为有效。据此,对于重铸在二语环境中相对较低的效应量,西方学者的解释是,重铸是一种隐性反馈,常常被学习者误认为是教师对学生语言输出的简单重复(Lyster,1998b),因此能被学习者注意到的概率较低,效果也相对较差。外语学习者的情况不尽相同。Sheen(2004)发现,在接收教师反馈后,韩国英语学习者的自我修正率大大高于加拿大英语学习者的自我修正率。Sheen认为这是因为前者接受的是正规外语教育,后者接受的是以生存为目的二语培训,因此,前者对语言形式的关注度高于后者。笔者纳入的9项研究中有8项在英语为外语的环境中进行,只有1项在汉语为二语的环境中进行,而我国的英语课堂重视阅读、写作等基本语言技能的培养,无疑是正规英语教育,因此,学生对语言形式比较敏感,对重铸这种隐性反馈的辨识率也比较高,对启发和启发的亚类澄清请求也是如此。

另外,笔者的分析结果显示重铸的效应量大于启发,这与Lyster&Saito(2010b)的发现刚好相反。对此,我们可以把重铸和启发的特点与语言学习者的特点结合起来考虑。重铸直接为学习者提供正确语言形式,如果被学习者注意到,往往能起到示范作用。启发则要求学习者根据教师的提示自己找到正确的语言形式。在此过程中,他们非但不能直接获取正确语言形式,反而可能会被提示信息干扰。如果外语学习者对重铸的识别能力确实比较高,对他们而言重铸的效果就会比较好。相应地,如果二语学习者确实容易把重铸误解为重复,对他们而言重铸的效果就会比较差。笔者分析的9项一手研究绝大部分以外语学习者为研究对象,而Lyster&Saito分析的一手研究多以二语学习者为研究对象,两者结果相反也就可以理解了。至于澄清请求,由于它是启发的一种,其效应量低于重铸不言而喻。当然,笔者能够纳入的研究较少,所得出的结论还需要进一步证实。

4.结语

笔者的分析显示,1990年1月至2015年9月,我国二语教师口头纠错反馈的实证研究发生了重大变化,研究手段更加多样,研究内容愈加丰富。同时,由于起步较晚,许多研究课题还需要进一步深入和拓展,一些研究手段还没有得到充分的利用。

干预实验是目前比较热门的一种研究方法。然而,这类研究还存在不少问题:大部分研究以成人为研究对象,忽略了反馈对低龄二语学习者语言发展的影响;对重铸以外的具体反馈类型如明确纠错、元语反馈等的教学效果没有给予足够的重视;延时后测与干预的时间差过短,影响了对反馈长期效应的判断;反馈效果方面,由于研究背景、研究对象等方面的差异,我国学者与西方学者的看法存在重大分歧,其原因有待深入探讨。

总之,教师口头纠错反馈已成为二语领域的一大研究热点,但还存在很多不足。我们在充分借鉴国外相关理论和方法的同时,要扬长避短,设计和尝试科学、合理、适合我国教学环境的研究方案,考察我国二语教师口头纠错反馈的机制,探讨提高其教学效果的有效途径。

Al-Surmi,M.2012.“Learners'noticingofrecastsof morphosyntactic errors:Recast type and delayed recognition”.System 40(2):226-236.

Cohen,J.1988.Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences.Hillsdale,NJ:Erlbaum.

Ellis,R.,H.Basturkmen & S.Loewen.2001.“Learner uptake in communicative ESL lessons”.Language Learning 51(2):281-318.

Erlam,R.& S.Loewen.2010.“Implicit and explicit recasts in L2 oral French interaction”.The Canadian Modern Language Review 66(6):877-905.

Gass,S.1997.Input,Interaction,and the Second Language Learner.Mahwah,NJ:Lawrence Erlbaum.

Goo,J,& A.Mackey.2013.“The case against the cast against recasts”.SSLA 35:127-165.

Li,S.2010.“The effectiveness of oral corrective feedback:A meta-analysis”.Language Learning 60(2):309-365.

Long,M.1991.“Focus on form:A design feature in language teaching methodology”.In K.De Bot, R.Ginsberg & C.Kramsch (eds.).Foreign Language Research in Crosscultural Perspective.Amsterdam:Johns Benjamins.39-52.

Long,M.1996.“The role of the linguistic environment in second language acquisition”.In W.C.Ritchie & T.K.Bhatia (eds.).Handbook of Second Language Acquisition.San Diego,CA:Academic Press.413-468.

Lyster,R.1998a.“Negotiation of form,recasts,and explicit correction in relation to error types and learner repair in immersion classrooms”.Language Learning 48:183-218.

Lyster,R.1998b.“Recasts,repetition,and ambiguity in L2 classroom discourse”.SSLA 20:51-81.

Lyster,R.& L.Ranta.1997.“Corrective feedback and learner uptake”.SSLA 19:37-66.

Lyster,R.& K.Saito.2010a.“Interactional feedback as instructionalinput:A synthesis of classroom SLA research”.Language,Interaction,and Acquisition 1(2):276-296.

Lyster,R & K.Saito.2010b.“Oral feedback in classroom SLA:A meta-analysis”.SSLA 32:265-302.

Mackey,A.& J.Goo.2007.“Interaction research in SLA:A meta-analysis and research synthesis”.In A.Mackey(ed.).Conversational Interaction in SLA:A Collection of Empirical Studies.New York:Oxford University Press.408-452.

Norris, J.& L.Ortega.2000.“EffectivenessofL2 instruction:A research synthesis and quantitative metaanalysis”.Language Learning 50:417-528.

Oliver, R.2000.“Agedifferencesin negotiation and feedback in classroom and pairwork”.Language Learning 50:119-151.

Schmidt,R.1990.“The role of consciousness in second language learning”.Applied Linguistics 11:129-158.

Schmidt,R.2001.“Attention”.In P.Robinson (ed.).Cognition and Second Language Instruction.Cambridge:Cambridge University Press.3-32.

Sheen,Y.2004.“Corrective feedback and leaner uptake in communicative classrooms across instructional settings”.Language Teaching Research 8:263-300.

Yoshida,R.2010.“How do teachers and learners perceive corrective feedback in the Japanese language classroom?”.Modern Language Journal 94(2):293-314.

曹贤文、牟蕾,2013,重铸和诱导反馈条件下语言修正与形式学习的关系研究,《世界汉语教学》(1):86-94。

陈晓湘、张薇,2008,修正后输出对目标语发展的作用,《外语教学与研究》(4):279-286。

邓跃平,2011,重述和澄清要求与儿童外语发展,《外国语文》(5):54-58。

段轶娜、孙琪,2015,听说课不同偏误类型纠错方式比较研究,《汉语学习》(3):89-95。

顾珊珊、王同顺,2008,负反馈、注意机制及修正后输出对英语问句习得发展的影响,《外语教学与研究》(4):270-278。

洪芸,2013,纠错反馈与理解回应的实证研究,《汉语学习》(6):105-112。

胡青球,2011,国外二语/外语课堂教师重述式反馈研究综述,《外语教学理论与实践》(3):30-34。

胡越竹,2009,课堂纠错:教师行为与学生需求的对比研究,《外语教学理论与实践》(1):48-56。

林正军、周沙,2011,中学英语课堂教师反馈语的类型与特征研究,《外语教学理论与实践》(3):15-22。

刘润清,2015,《外语教学中的科研方法》,北京:外语教学与研究出版社。

刘学华、张薇,2011,纠错反馈引发的注意对中国学习者目标语发展的作用,《外语与外语教学》(3):50-55。

刘学惠、朱青,2010,重铸式纠错与EFL学习者口语准确性发展——一项针对时态一致性的实验研究,《外语与外语教学》(5):57-61。

蒲显伟、王凤英,2010,二语交互活动中重铸式反馈的有效性——国外十年研究回顾、思考与展望,《外语教学理论与实践》(3):7-12。

邱兆杰,1997,EFL教学中的纠错问题:学习者的看法和要求,《外语界》(2):41-45。

施光、刘学惠,2008,EFL教学中的纠错:教师与学生的看法与纠错效果的关系,《外语教学理论与实践》(2):29-44。

王颖频、Andrea Fietz,2008,交际性课型和语言形式类课型中的纠错对比研究,《外语教学理论与实践》(1):35-42。

魏冉,2015,纠错反馈和明示教学对英语学习者语用习得的影响,《现代外语》(1):73-82。

杨颖莉,2013,反馈对不同语言水平学习者目标语发展作用的实证研究,《外语教学》(3):59-62。

杨颖莉、林正军,2012,重述与提示反馈对英语过去式习得作用的研究,《外语与外语教学》(2):60-64。

张曲、张薇,2010,修正性反馈与中国大学生英语虚拟语气学习效果的研究,《外语界》(6):64-71。

张珊珊,2011,一项关于学习者感知重铸和修正的实证研究,《现代外语》(4):381-388。

庄欣,2012,课堂英语口语纠错反馈机制研究,《外语教学》(2):48-52。

祖晓梅,2008,汉语课堂更正性反馈的调查与分析,《汉语学习》(1):93-100。

祖晓梅、马佳俪,2015,汉语教师和学习者对课堂纠错反馈信念和态度的比较,《汉语学习》(4):66-75。