《牛津高阶英汉双解词典(第8版)》词源的理据信息考察*

盐城师范学院 李二占

1.引言

《牛津高阶英语词典》(以下简称《牛津高阶》)问世近70载(从1948年牛津大学出版社首次发行算起),已创造多项“第一”:第一部英语学习词典,第一部面向外国人的词典,第一部被译为多种语言的双解词典,等等。这种“牛津高阶现象”深刻地影响着我国的辞书界,例如,商务印书馆2010年出版的《现代汉语学习词典》就称自己为开创汉语“牛津高阶”之楷模。值得注意的是,《牛津高阶》从第6版起,提供了少量词源(origin),其中的绝大部分,则与词的理据信息重合交叉(至于什么是理据信息、为什么词源与理据重合等问题,详见下文),因此,随着新版本被迅速引入国内,《牛津高阶》再次创造“第一”:第一部提供理据信息的英语学习型词典及英汉双解词典。这一范式至少具有三重意义:首先,据我们所知,这是第一部提供词源的学习型英语词典,引领了国内外词典编纂的新动态,影响不容忽视。其次,它预示着词典从传统的词源标注到当代理据标注的充实、超越甚至转向,后者很可能成为未来词典的一项重要特征。最后,词语理据历经多年争论,已在认知语言学的强力推动下而渐获认可,开始堂而皇之地走进词典编纂等应用领域。一言蔽之,《牛津高阶》的词源标释,将有力促进词源、理据、词典编纂三者互动的理论与实践。有鉴于此,本文选取《牛津高阶英汉双解词典》第8版231条词源及其所涉词语,从理据信息的新视角,考察它们的理论基础、分布状况、学科启示、实践应用等问题。

2.词语理据论:精要与梳理

1)国内外词语理据研究简述

语符与其所指的关系的研究,从古希腊至19世纪末,形成任意说和非任意说的对立(王寅,2007:512)。现代语言学之父 Saussure(1959:66-67),以负向(negative)的论证方法(Keller,1998:132),将之归简为词语的音响形象(能指)和概念(所指)之间无必然联系的任意性原则。为突出它的主导地位,Saussure还将其与理据性(motivation)进行比照。然而,他提出的“理据性”这一辅助线式的概念,却成为后世语言学大力继承和发展的一个核心术语;他引发的理据课题,更是被认知功能语言学所探究与完善。例如,Ullmann(1962:80-115)论述了词语理据的分类、变化及与规约性的关系。Jakobson(1990:407)反对语言任意观,认为能指与所指之间的像似性表现于音系、词汇、形态、句法甚至诗篇。Haiman(2009)的《自然句法:像似性与磨损》等著作,标志着语言像似学的确立。至此,语言非任意性研究遂由正反两条线索而贯穿:正面的是源于Peirce的像似符号观,而反面的为源于Saussure的词语理据观。不过,像似性与理据性的内涵基本相同,都指语言的非任意性特征。目前,国外像似性研究最有影响的是近20年来的“语言文学中的像似性(iconicity in language&literature)”系列国际会议及论文集。学者从不同角度,探究语音、语义、语法、语篇中的拟像理据。国外理据研究最有影响的是三部文集,即Cuyckens(2003)等的《语言中的理据》、Radden &Panther(2004)的《语言理据性研究》、Panther &Radden(2011)的《语法与词汇中的理据》。研究者讨论了词义理据、语法理据等概念及其应用。

中国古代已有词义构成的动因分析,并形成独特的语言理据研究传统(赵宏,2013:14)。然而清末民初以来,这种范式在西方语言学理论冲击下,几至消解,取而代之的是语言任意论。20世纪80年代始,国外的语言像似论开始引入,同时西语的motivation研究也与汉语固有的理据探索融通,于是一系列成果相继诞生,从而昭示着理据研究大国地位的复兴,例如王寅(1999)的《论语言符号相似性》、王艾录与司富珍(2002)的《语言理据研究》、赵宏(2013)的《英汉词汇理据对比研究》等。如今,外语及汉语界的不少学者都认为:像似性和理据性也是语言的功能原则,与任意性对立互补,共同管控着语言的产生发展。不过,国内外的这些研究有时会导致人们把“图像性、同构、动因、拟声等几种明显不同的现象混在一起”,而“唯一理由就在于:它们中的每一个看来都能在或多或少的程度上否定语言符号任意性原则”(Bouissac,1995:409)。我们认为解决办法是:围绕语符的原型“词语”而展开研究,这样既有资格对占支配地位的任意观说不,又能制约理据论解释力的过度扩大。

2)词语理据:定义、分类及关联概念

据《牛津英语词源词典》(Onions,1966:592),motivation 与 其 同 源 词 motion、motive、motivate、motivational等均来自 move,指的是影响某一行为之方向、能力或构成的调节性因素(Wilson & Kell,2000:566)或任何情形下引起行为的驱动力(Richards et al,2010:377),广泛用于哲学、心理学、语言学等领域,被汉译为“动机”、“动因”和“理据”。目前在语言学语域,它和汉语术语“理据”完全对应,与任意性概念形成对立而非矛盾的关系,因为如果任意性指语符音义之间无必然联系,那么其矛盾反题则是语符音义之间有必然联系,而今天的语言研究尚难以回答这样的问题。可取的立场是:承认原始词语等元问题的复杂性、无理性和任意性,但坚持在特定范围之内,例如派生词等后发的语言现象,则有理可据,能被或然地解释,这是理据概念界定的前提。Swanepoel(1992)的理据定义是:为何某个词汇单位自然地具有它现在的意义,或者为何用某个词项来表达某一特定意义比用其他的词项更自然。《劳特利奇语言与语言学词典》(Bussmann,2000:316)说,如果某词语形式的整体意义可从其构成要素的意义总和而得到确定,则该词有理据,例如bookstore等。《牛津简明语言学词典》(Matthews,2014:254)认为理据是任意性的反面,“形式和意义的关系是有理据或部分地有理据的,例如拟声词;也就是说,其形式可通过构词的一般语义过程而获得”。当代认知语言学坚持,“如果一个语言符号(目标)的部分特征由语言或非语言的源域以及独立于语言的因素所形成,那么该语符是有理据的”(Panther& Radden,2011:9)。我们的理据定义是:如果词语B源于A (1),A 为词语或认知经验而且能满足B的动因的最小解释(2),B的语义或结构因此是透明的(3),则 B以 A 为自己的理据(4)。定义中的(1)划定了理据的范围特征,旨在排除理据业已丧失的原生词以及避免B在无法找到A时而误以自身为发生源的矛盾或悖论等情况。(2)是定义的中心要素,旨在明确理据的功能特征,即能最少限度地说明某词为何如此而得名。换言之,动因的最小解释,指理据存在或运行的最低要求;如果小于该阀值,则说明理据已湮没丧失。例如,某词有来自何种语言的何词,或者来自何处的词源信息,而它们有时能在使用者的合情推断下,完形和补足缺失的环节,理据因此被顺利激活。譬如 nib(笔尖),《Chambers Dictionary of Etymology》认为它来自苏格兰语的neb,与中世纪低地德语的nebbe(鸟喙)以及中世纪和现代荷兰语的nebbe同源。无论是哪种来源,“鸟嘴”与“(钢)笔尖”外形相似的理据,几乎人人可得而知之。(3)指出了理据与词的结构及语义特征之间所形成的因果关系。一方面,理据决定着词语的语法和语义:理据明则后者明;另一方面,词的形态结构、语素义等手段可用于理据的显现或考证。(4)指出理据与词语的可分离性。理据或隐藏得太深,或无法有幸通过词义、词的结构等而保存,遂由台前转入幕后,甚至湮没于语言生熵变异的历史长河。它可以解释为何有的词理据透明而有的词理据丧失,即词的有理据性和无理据性。

词语理据可从不同角度分类。Ullmann(1962:81-93)将之分为语音理据、形态理据和语义理据等。语音理据主要指拟声理据;形态理据指非单纯词的结构的组合与分析特征;语义理据指词的原生义与派生义之间的因果关系。他还提出透明理据、隐晦理据、绝对理据、相对理据等概念。《劳特利奇语言与语言学词典》(Bussmann,2000:316)从共时角度将词语理据分成完全理据、部分理据和完全词化。严辰松(2000)把理据分为外部理据和内部理据,前者包括临摹、省力等而后者包括形态、语音等。王艾录和司富珍(2002:170-171)区分语文理据和文化理据,它们大致类似于内部理据和外部理据。还有基于词结构的分类,例如单纯词理据、合成词理据等。也有立足词性的分类,例如名词理据、动词理据等。值得注意的是词源理据,其包容性很强,可以是上述分类中的任何一种。近年来,认知功能语言学扩展了理据的分类,提出概念理据、认知理据、隐喻理据等(Panther& Radden,2011)。“xx理据”的构式因此而盛行于语言学领域,例如审美理据于认知范畴的理据,编码为类似于词义的语言表达式。例如依据《牛津高阶》第8版,D-Day(计划行动开始日)的理据表述是:源自1944年6月6日第二次世界大战时,英美及其他国家的军队这天在法国北部海滩登陆的行动(D代表day)。磨损与丧失指随着时间的流逝和语言的变异,词的理据被磨损、遮蔽,直至湮没。第三组则是词源,详述如下。

3.词源、理据、词典的互动关系

1)词源

词源指一个词的最初意义或最初形式(Bussmann,2000:157)。Crystal(2008:201)认为,或模因理据。

理据与三组概念密切关联。第一组是形态结构(morphological structure)、内部形式(internal form)、透明性(transparency)、分析性(analyticity)、可预测性(predictability)等。形态结构和内部形式指非单纯词的语法语义结构,它们有助于理据的展现或揭示。透明性、分析性和可预测性大致一样,指词的理据能够借助词音、词素义、词义、词结构等要素,从而被人们解读、认知和记录。第二组是理据的语言表征(linguistic representation)、磨损(erosion)与丧失(loss)等。语言表征指将属一个后起形式所派生自的语言形式就是其词源。据《牛津简明语言学词典》(Matthews,2014:129),词源是处于早期历史阶段或史前的语言形式,它派生出后来的某个或某些语言形式。《中国语言文字学大辞典》(唐作藩,2007:94)认为,词源指“个别词的来源和它的发展过程”,“例如现代英语的 cat(猫),在古英语是 catt(e),在古高地德语是kazza”,即“其来源可能是晚期拉丁语cattus,catta,或借自某种非印欧语”;因此词源学往往要“构拟出一个词最古的形式和意义”。可见,词源是一个以语音或文字为载体的语言形式;设某词现形式为A′,则其词源形式应为A,二者为“A′源于A”的关系模式。我们认为词源价值尚未得到完全开发的原因有,一是“人们通过历史比较语言学所能构拟的原始印欧语只不过上溯几千年”,因此“一个词的最早的语音面貌和词义,只能是一种理论上的说法”,而“词源学的探索就要继续向历史深处推进”(《中国大百科全书》第二版第4卷,2009:73)。二是词源常被看做历史概念,与处于现时流通域的词语及词义、词结构等隔着时间鸿沟,故不被现实主义语言观所重视。三是词源未及时而足量地进入学习型词典,因而未被更多的人利用、传播。四是与理据等近亲概念的关系不够明朗,未能形成合力。

2)词源与理据

词源常被等同于理据。例如 Bussmann(2000:156)认为在古代,寻找某词的原始语义理据,与寻找该词所指示的事物的本质和起源是一致的。《中国大百科全书》第二版第4卷(2009:73)“词源学”词条:“……研究词源时必须分清史前期和史后期两个阶段……去探讨一个词最初的造词理据,……它并不是指出词的意义而只是指出构词的理据,即词源,……任何语言中都有一些原生词,至今学者仍未找到它们的造词理据,充其量只能找到它们在亲属语言中的对应词”。全国科学技术名词审定委员会公布的《语言学名词》(2011:162)“词源”条:“构词的理据,即词音义结合的来源”。王艾录、司富珍(2002:277)认为词源和理据是互证互补的关系。任继昉(2004:1)认为词的语源“是一个词的音义来源、造词理据(音义结合的理由、根据),即一个具体的词音义最初结合的缘由”。伍铁平(2011:96)认为比较词源学涉及许多语言共有的造词理据,他强调“必须区分字源(即造字[形]的理据)和词源(即构词[音]的理据)这两个迥然不同的概念”。我们的观点是,词源和理据有时固然可归同;但有时还是要区分,这样更有利于二者的协作与分工。

一方面,词源和理据都寻求词语产生的初始性,故词源有时能解释词的生成动因,即满足本文2.2节中提出的理据定义之(2),此时词源等于理据;反过来,理据有时助力词源探求,例如理据的语言表达式提示了词源考察域,此时理据与词源也可归属同一范畴。另一方面,词源常表现为语言形式,具有物质属性;而理据是认知动因,具有心理特征。这种差异使得理据的初始性与词源的初始性并不总是吻合,二者遂成或然关系,即词源明理据未必明,或理据明词源也未必明。当然,它们更主要的不同在于:词源探究共时语言系统中的词语的原初音义及其结合状态,遵循着由此及往的路径,着眼的是过去;而理据关心原初音义及其结合状态对共时语言系统中的词语的解释或影响,恪守由往及此的方向,落脚的是现在;一句话,理据与词源互为逆运算。它们的差异固然说明:探求词语动因的过程中,两者的职能各有侧重,所以时合时离,统一对立。不过我们更应当注意:词源与理据在诸多情况下或一致,或包含,或互助;同时,理据可在词源的基础上或细化,或深入,或发展。就学科而言,也是先有词源学,然后才有处于现在进行时阶段的理据学的。

为说明词源和理据的具体关系,可用上义词“动因”来涵盖二者:词源是隐性动因而理据为显性动因,它们构成隐性-显性连续体,关联度也分为无、最小、最大等不同的等级。具体有五种情形:(1)词源为来自某种语言或来自某词的碎片信息,是全隐性动因,对理据考证作用不大;此时词源与理据关联度最小。例如《牛津英语大词典(简编本)》仅说 abri(避难所)源自法语而 hale(健康)源自古斯堪的纳维亚语之heill。(2)词源为来自某种语言的某词,但通过认知加工与合情推断,理据信息被补足和完形,因此是弱隐性动因;此时词源与理据的关联度较大。例如根据2013年出版的《朗文高阶英汉双解词典》,feed(喂养)来自古英语 fedan,与 food(食物)有关。随着大脑中“转化法造词”、“音近义通”等元语言知识的激活,“用食物而喂养”的理据得到构拟。(3)词源与理据重合:此时词源是强显性动因,与理据的关联度最大。例如mantis(亦作praying mantis、praying mantid,螳螂)的理据,按照《英汉大词典》第2版,缘于这种昆虫的姿态似祈祷(praying)的思考[mantis,来自希腊语或者印欧语的 men-,表示“思考(to think)”]之状。(4)理据通过词的语音形式、词义表述、形态结构等手段而自显或被求出,此时理据也是弱显性动因,与词源关联度也最小。例如 quack(嘎嘎;拟声词)、passion flower(开花的攀爬类植物,被认为联想起耶稣钉死于十字架的工具,即西番莲)、newspaper(报纸;消息+纸张)。(5)理据有足量的语言表述,是全显性动因;此时理据与词源没有关联度,因为它无助于词源的考求。例如,baker's dozen(十三),依《牛津高阶》第8版,源自旧时面包店老板的习惯,即给所订购的一打面包再搭送一条。可见,在(1)、(4)、(5)的情形下,词源和理据分立,这是二者的差别;而在(2)、(3)的情况下,理据和词源等价,这是其共同处。从(2)、(3)来看,词源是理据考证的基础,即“许多词的意义直接来自于它们的词源,也就是说,词的历史渊源决定或影响了词的意义,人们可以从它们的出处与其意义的关系找出词的理据”(汪榕培、王之江,2013:57)。

3)词典中的词源及理据信息

自 NathanielBailey出版 《TheUniversal Etymological Dictionary of the English Language》后,词源成为多数词典的显著特征(赵彦春,2003:199)。目前包含词源的词典有以下类别。一是数量众多的专门词源词典,它们收录成千上万条词源。例如《The Oxford Dictionary of English Etymology》、《Barnhart Concise Dictionary of Etymology》、《Chambers Dictionary of Etymology》、《Word Origins》等。二是历史性英语语文词典,如《牛津英语大词典》(OED)、《韦氏国际英语词典》等。OED从第一至目前的第三版,均追溯英语词源,查考词汇历史;其第二版的电子版,专设etymology检索项,查找词源十分方便。《A User's Guide to the Oxford English Dictionary》说,OED 的词源及其注释包含着某词的来源或派生、其变体形式的解释或评价、其语音演变的解释、其等价词或近义词、其历史及用法等信息(Berg,1991:19)。Crystal(2002:332)评价道,“要找出关于词汇的历史,即词源,最好的信息渠道是依据历史原则编写的词典,例如《牛津英语大词典》”。再如《韦氏国际英语词典》第二版前言中辟有etymologies和etymologists版块,并给出说明:词的来源和发展的记录,有其自身的价值和趣味,对完全理解词语也属必要,所以只要是已知和可推测的,就置于方括号内,放在词语和释义之间。三是系列性词典例如“牛津”,从OED到简明词典,再到袖珍词典,几乎都标注词源。《牛津袖珍英语词典》第10版前言说:本词典给许多单词提供词源信息,它们解释了词汇来自何种语言。四是学习型英语词典。有学者认为中小型词典,例如《朗文当代英语词典》,限于篇幅,一般不设词源(汪榕培、王之江,2013:292),但“学习型词典+词源”的新范式正在发生。例如《牛津高阶》的第8版给出231条词源,其最新版即第9版也同样如此(Hornby,2015),而后者的网络版所提供词源的数量则更多。《朗文高阶英汉双解词典》亦有5 000项词源信息,用以揭示词汇发展的来龙去脉。

这些英语词典及其词源包含着大量或显或隐的理据信息。一是词典通过origin、because、from等元语言而表露的词源里,有相当一部分即理据,这从上述词源与理据的五种分类关系中可知。二是理据寓于词的释义,例如red meat(红肉)在《牛津高阶》第8版里的释义:meat that is dark brown in colour when it has been cooked,such as beef and lamb(煮熟后颜色变暗的肉,如牛羊肉)。三是理据通过形态结构而显示,例如 re-educate(再教育)、sweeper(打扫者)等。四是围绕某核心词从而以聚合关系的形式来呈现理据,如foreland(前沿地)、foreleg(前足)、forelock(前额)、forenoon(午前)等;《牛津高阶》第8版的word family版块,更是聚合理据的最佳样例。五是有的词的理据或者几乎不言而喻,如one-to-one(一对一的)、personal computer(个人电脑)等;或稍加推求即可得到,如eggplant(茄子):因为像鸡蛋一样的椭圆形。总之,不管是潜隐的、深层的、表层的还是透明的理据,都可通过多种手段而表征,即斯沃涅波埃尔(1996)所说的词典“理据信息的编码有多种供选择的策略(即理据信息可以作为形态信息或词源信息分别注出,也可作为释义的内容、用法说明、例句、参见等方法而提供)”。

可见,鉴于理据与词源的共性,以及它以多种显示手段而形成的对词源的补充,再加上“大量的词义不知它们的理据,也就不能确知所解释的词义是否正确”(刘敬林、刘瑞明,2008:1)的客观要求,理据应该成为词典包含的内容。而对词典来说,鉴于“理据信息的重要性对所有使用词典的人来说都是显而易见的,因为词典不仅仅是储存编好的实例的仓库,而且还被广泛地用作教学工具”(斯沃涅波埃尔,1995),迄今为止许多词典有意或无意地囊括了不少理据信息,甚至遵从张志毅、张庆云(2015)所主张的释义的理据原则,即“在词典释义时明确揭示出语素义与词义的关联,使学习者获得理据信息,既知其然,又知其所以然”(高燕,2008:184)。这样,理据和词典互动关系的议题开始受到重视,例如张志毅(1990)主张利用理据来编纂词源词典和语文词典,Swanepoel(1992)论述了将各类理据信息包含于词典的理论与方法,章宜华与雍和明(2007:129)、王寅(2009)、赵彦春(2014:279)等也持此观点,更有王艾录等编写了《汉语理据词典》。同时,人们认识到目前多数词典还属于解码和消极型(赵彦春,2003:2),而随着对语言认知的深化,我们对词典的性质、内容和功能已有全新了解(雍和明,2015:285),故应探索编码型、积极型的新词典。理据信息无疑是这种新型词典的重要内容,因为它们参与着词语产生、发展、使用等全过程。虽然理据及词源研究有待完善,但它们可以被逐步补足和完形,甚至失而复得、死而复活。一句话,“词典+词源”的模式方兴未艾,而“词典+理据”的范式也正在萌芽;其中的标记性事件,当属《牛津高阶》第8版包括的这231条词源理据,它必将产生深远影响。

最后,作为意念范畴的理据需要以语言为出口,进而实现物质意义上的可操作性,这就是2.2节中所述的理据的语言表征,又叫理据义,就像词源有词源义一样[“词源义又叫初义,指一个词造词时的意义”(唐作藩,2007:94)]。我们将之命名为词的理据信息(motivational information),借鉴Swanepoel(1992)的定义,理据信息就是通过回答某物为何叫作X或者词语Y为何意味着Z的问题,从而给词语的各种意义及意义的次类提供必要信息。理据信息、理据的语言表征、理据义三者为同义词,可互换使用。以《牛津高阶》第8版的200多词源为例,其中spartan(简朴的)的理据信息是:源自斯巴达(Sparta),古希腊的强大城邦,斯巴达人不追求舒适奢华;tuxedo(晚礼服)的理据信息是:源自纽约的塔克西多(tuxedo)公园,此处最早有人穿这种衣服。如果我们下文得出的这些词源大都为理据的结论成立,则可以说,这200余条词源就是理据信息或理据义。

4.《牛津高阶》(第8版)231条词源及其包含的理据信息:描述与启示

1)描述

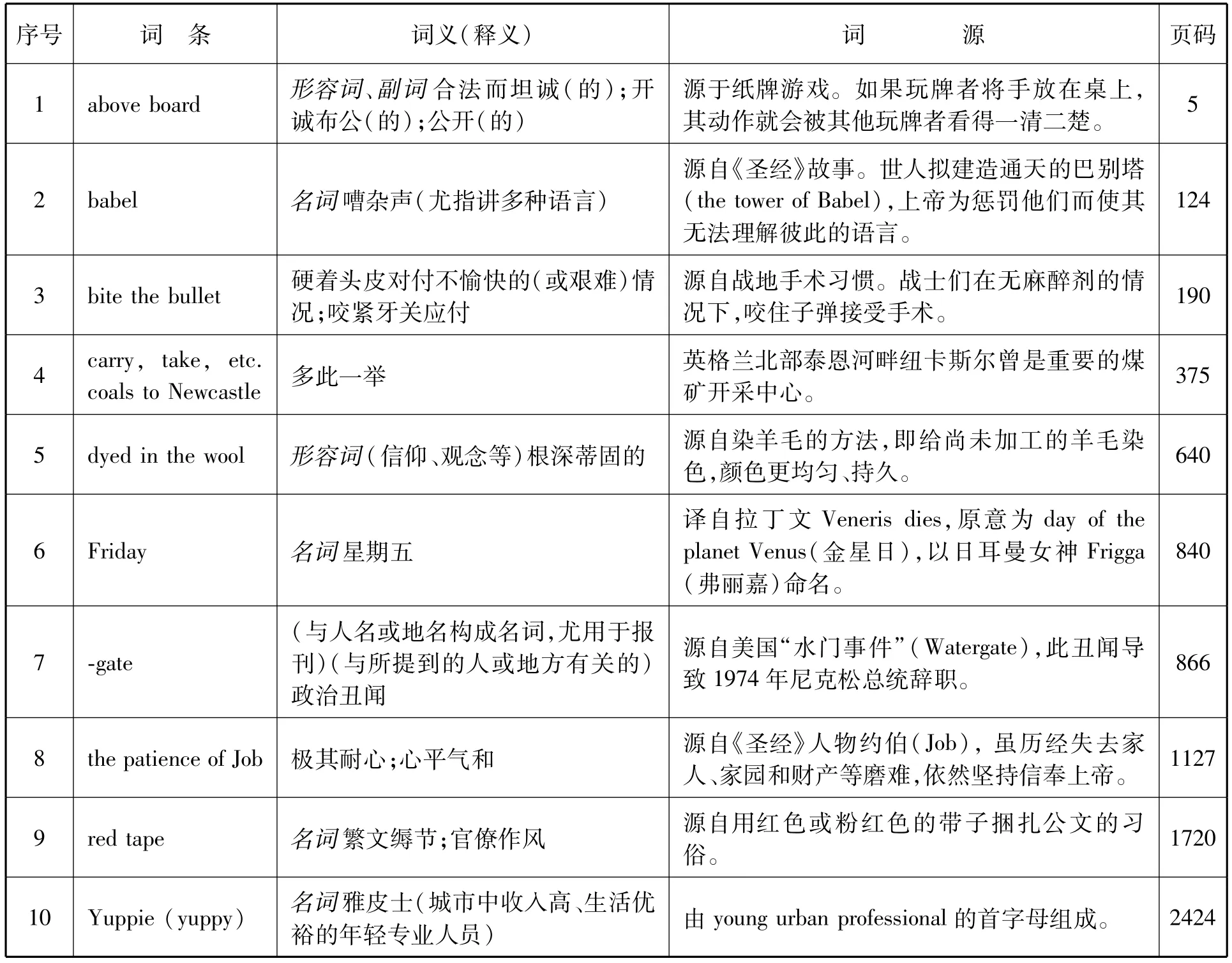

《牛津高阶》第8版由牛津大学出版社2010年出版。英汉双解版则由牛津大学出版社中国有限公司2013年在香港出版,本文即依据该版本(Hornby,2013)。据我们统计,《牛津高阶英汉双解词典》第 8版中计有 231条词语,以“origin”字样,标出词源。我们按字母顺序,将231条词语(词条)及其词义(释义)、词源、所处页码等,予以图表化。限于篇幅,这里仅给出10条样例。

表1.《牛津高阶英汉双解词典(第8版)》词源样例

就231条词源所涉词语的词性、结构等而言,统计结果如下(下文的“约”表示统计误差,因为偶有分类重合难辨的情况,但计数一般都在1至3个之内,对结论影响甚微)。第一,明确标有名词、动词等的词条为180个,占78%;而未标出词性的为51条,占22%。51条中,除去1个词缀-gate、4个表感叹的构式外,其他均为成语、谚语等固定构式。第二,单纯词以及类单纯词(有的词可切分为两个词素,例如draconian的draco和-ian,但切分后的意义不大,因此视为类单纯词)约109条,占47%。复合词、词组、短语等非单纯词约122条,占53%。第三,名词及名词性构式159条,占69%;形容词及形容词性构式为31条,占13.4%;动词及动词性构式为 24 条,占 10.4%;其他词类例如副词、介词等,所占比例极低。第四,直接外来词(即形与义都借自其他语言)和间接外来词(即只有义借自其他语言)约为71条,占31%。第五,缩略词为 10个,占 4.3%;同音、同韵、拟声词为6个,占2.6%。

表面上看,该词典未使用“理据”这样的元语言来标识231条词语的动因。不过考察后发现:第一,该词典词源注释的最大特点是,不同于普通词典所采用的某词来自某语言中之某词的惯用方式,即本文3.2节中词源与理据关系的情形之(1),而是基本上回答了某词为何获得某义或者为何采用某形式的缘由。第二,我们依据2.2中的理据定义以及3.2中词源与理据关系识别的标准,经统计发现,231条之中是词源但不是理据的,只有28条左右,例如 Monday、Sunday等的词源;这近30条的词源信息比较粗疏,仅能从中获得部分残缺的理据信息,而其他203条词源则与理据完全重合,属于弱隐性、强显性与全显性动因。支持这一结论的证据还有:涉及人名、地名等专名的词源约157条,占68%;源于语言系统外动因的词源约199条,占86.1%,例如社会习俗类约54条(占23.4%),文学创作活动类约40条(占17.3%),希腊神话、传说、故事类约 36 条(占15.6%),《圣经》类为 14 条(占 6.1%),影视媒体类约14条(占6.1%)。它们大多是文化典故,是词语生成的动因所在,实质上就是文化理据。这些事实都能充分证实本文的调查结论:231条词源的88%,即至少203条,实为理据信息。正是在这一意义上,《牛津高阶》超越传统,成为第一部萌芽着“学习型词典+理据信息(motivational information)”范式的英语词典。

2)对词语理据研究的启示

这些词源,尤其是属于理据的那203条,不但能引领词典编纂,还对词语理据研究有所启迪。第一,它们说明,理据的定义须包含四要素:词语、它的动因解释、它的语义透明性、它与动因之间的支配关系。例如above board(公开的),它的动因解释是“源于纸牌游戏,如果玩牌者将手放在桌上,其动作就会被其他玩牌者看得一清二楚”,它的透明语义结构是“above(在……上)+board(桌子)=(玩牌者的手)在桌子上(介宾式)”,它直接受到动因的支配。这四个关键点构成从内部的理据到外化的词语、再到处于使用域的词义的完整链条,反映了现实·认知·语言三者交互的体认语言学原则(王寅,2015)。这也说明2.2节的理据定义“如果词语B源于A,A为词语或认知经验而且能满足B的动因的最小解释,B的语义或结构因此是透明的,则B以A为自己的理据”是有效而可操作的。

第二,它们有助于认清理据的潜隐、丧失等本质特征。203条理据信息表明:它们以潜在的身份参与词语创造,一俟创造完成,若无及时记录,它们便潜隐起来直至彻底丧失,而词音、词义、词语等虽处于日常语言生活的场域,但并不必然携带着理据信息。例如英语词源多来自其他语言,途径之一就是通过希腊语、拉丁语到法语,最后进入英语,这导致理据辗转变异,线索难寻。有的词在原语中理据透明,但经过借入语的词化,理据外显形式被腐蚀。拉丁语 infāns(婴儿)为可分析词,其理据信息是“不会(in= not)+说话(fāri=speech)”,但进入英语后,infant成为理据丧失的单纯词。当然,除丧失外,原语理据在借入语中也有保留、转换、显化等情形。不过,要使理据显化和保存,可靠的唯有其语言表征。例如上述图表(1)中的“词源”一栏,即大多属于理据的语言表达范畴。从这个意义上讲,它们被称为理据信息而非理据,因为前者是外化的而后者是内在的。《牛津高阶》里的多数词语虽未标明理据信息,但不少词是透明的,即词义、形态等可以直接反映理据或与之一致;而其他非透明词的理据,则需进一步挖掘、整理、表达。

第三,它们还说明:名词理据、文化理据等最为显著和重要。据统计,231条词源中名词性词语为159条,占69%,其中涉及人名、地名等专名的约157条,占68%。即使排除理据信息不足的那28条,也依然能说明:“名”物理据是其家族的典型成员;理据因此常被定义为“事物和现象获得名称的依据”(陆国强,1999:60)。2.2节中讨论了文化理据,经统计,231条词源中源于语言系统之外动因的文化类,约占199条,为86.1%。这一事实说明,文化理据对词语理解、词典编纂等也非常重要。同时,这些词源及其所含理据,有助于对造词机制的认知。Saussure(1959:71)说语言只是从前代人那里继承下来的产物,但理据的记录与传承,例如《牛津高阶》中的“暹罗(今泰国)国王总是赐给他不喜欢的人一头白象,而这个人就得花掉所有的钱饲养这只稀有动物”等,其实也是言语事件的文献记载,它驱动生成“white elephant(白象)”一词,从中我们可以了解该词的创制过程,特别有助于消除语言起源神秘观。同样,《新华词典》等汉语词典里有不少历史文化典故的成语,它们也是言语事件即理据的记载。此外,理据信息视野下的造词机制也能阐明理据性与任意性的关系:词语在创造之前,面临诸多可能性,是任意的;但创造一旦发生,则总有具体而微的理据动因。

5.231条词源所含理据信息的应用价值

《牛津高阶》第8版231条词源所含的理据信息,还可用于英语词汇习得、英汉词语翻译等实践领域。第一,理据信息有助于英语词汇的习得。例如,odyssey为何表示“漫长而充满风险的历程”?从《牛津高阶》的理据信息可知:它和其词义都源自希腊史诗《奥德赛》,相传为荷马所作,描述了奥德修斯在特洛伊战争后,辗转十年返回家园的经历。事实上,国内市场有不少基于词源和理据的英语词汇手册,例如《英语词汇的奥妙》、《英语词根与单词的说文解字》、《英语词源解密》等,它们类似于美国出版的《Word Nerd:More Than 17,000 Fascinating Facts about Words》,畅销于亚马逊等各大网店。这种“基于理据信息的词语习得法”,尤为适合把英语作为外语的词汇教学,因为后者不是自然的习得过程,需要元语言知识的引导。一个著名案例是:为帮助欧洲大学生学汉语,高本汉(2010:5)写了《汉语的本质和历史》,认为汉字声符古今读音不同是学习汉字的最大障碍,例如现代学生不能理解“的”字为何会从“勺”而得声。该书中文版译者聂鸿飞却指出,形符和声符在汉字教学中分别记忆,学生无须理解“勺”和“的”的发音联系。问题是:汉学家高本汉为何会有这样的考虑?合理的解释便是,与母语的自然习得相比,外语学习更要借助语音理据这种理性的方法!因此,我们提出了英语词汇理据习得法的理论依据:英语词汇的外层由明示的词音、词义等组成,直接参与交际活动,属于语言界;中层由意念的理据构成,管约着词语创制行为,属于认知界;里层由经验的社会因素聚成,是词汇和其理据生成的原料,属于现实界(李二占,2015)。这三层共同构造出一种词语三角关系,与当代认知语言学的“语言·心智·现实”基本原则一致。中层的理据位于三角关系之顶点,关联着语言界与现实界的互动,可以充分促进英语词汇的理性习得。

第二,就语言内部来说,词语(含词音、词义、词结构等)可以完全、部分或者不映射其理据信息,虽然后者制约着它的生成。跨语言地看,问题更复杂一些,因为理据还会通过翻译而影响译语中的词。例如,如果一个词被异化地翻译,其原语的理据可相应地保留、部分保留或不保留;如果是归化地翻译,则其译词的理据也可完全、部分或者不被利用。当然,理想的情况是原词理据与译词理据相同,但这不可能是常态。理据对词语翻译的影响虽是一个新课题,意义却不容忽视。词语是翻译的基本单元,对它的理据考察,有利于词语意义的等效转换。易言之,原语和译语的词虽不同,但像货币兑换一样,管约其等价交换的准则可以是理据。这里以上述231条词源及其所涉的词语为例,管窥词源理据对翻译的影响。总体上看,它们的汉译分三种情况。一是词语被直译,其词源理据基本上得以保留。例如“巴纳多基金会(英国慈善机构,向有社交、身体和智力问题的儿童提供帮助)”的汉译,几乎反射了词语Barnardo's和其理据“源自托马斯·巴纳多博士(Dr Thomas Barnardo),他于1870年在伦敦设立了一所孤儿院”的原貌。二是词语被意译,其词源理据丧失。例如“淫荡的地方/罪恶之城”的汉译,没有反映词语Sodom and Gomorrah及其“源自《圣经》中两座城所多玛和娥摩拉的名称,上帝为惩罚市民的淫荡行为而将其毁灭”的理据。三是这两种情形并行不悖。例如“善良的撒玛利亚人;善人,乐善好施者”,其中“善良的撒玛利亚人”的汉译反映了词语Samaritan(a good Samaritan)及其理据“源自《圣经》里的故事,一个撒玛利亚人向一个受伤但无人给与帮助的人伸出援助之手”;而“善人/乐善好施者”的汉译则没有。据统计,231条词语中,大致属于情况一的有37条,占16%;属于情况二的有157条,占68%;属于情况三的有37条,占16%。

6.结论

《牛津高阶英汉双解词典》第8版的231条词源,至少达88%的部分是属于理据信息范畴的。如加上3.3节所讨论的自明型、释义型、形态型、聚合型、推求激活型等,它包含的理据信息就更多。从这一角度看,《牛津高阶》从第6版开始,业已成为首部加注理据信息的学习型英语词典,而至其目前的第9版,这一倾向则尤为明显。这种词典编纂新模式,至少带来三方面的影响。第一,理论上说,用理据信息充实、补足乃至超越目前的词源标注,可能是英语词典尤其是认知型词典的发展趋势。如果得以成熟,还会给其他语种的词典编撰以引领示范效应。第二,实践上看,词典理据信息可用于英语词汇习得、英汉翻译等领域,能产生应用型的价值与收益。第三,相比其他载体,词典理据信息更容易传播,从而能为词语理据研究提供可靠语料和建设启示,助力它最终升华成一门独具特色的新学科。

Berg,D.L.1991.A User's Guide to the Oxford English Dictionary.Oxford:Oxford University Press.

Bouissac,P.1995.“Syntactic iconicity and connectionist models of language and cognition”.In M.E.Landsberg(ed.).Syntactic Iconicity and Linguistic Freezes.Berlin/New York:Mouton de Gruyter.pp393-417.

Bussmann,H.2000.Routledge Dictionary of Language and Linguistics.Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.

Crystal,D.2008.Dictionary of Linguistic and Phonetics(6thEdition).Oxford:Wiley-Blackwell.

Crystal,D.2002.The Cambridge Encyclopedia of Language(2ndEdition).Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press.

Cuyckens, H. etal. 2003. Motivation in Language.Amsterdam:John Benjamins Publishing Company.

Haiman,J.2009.Natural Syntax:Iconicity and Erosion.Beijing:World Publishing Corporation.

Hornby,A.S.2013.Oxford Advanced Learner's English-Chinese Dictionary (8thEdition).Hong Kong:Oxford University Press (China)Limited.

Hornby,A.S.2015.Oxford Advanced Learner's Dictionary(9thEdition).Oxford:Oxford University Press.

Jakobson,R.1990.On Language.Edited by Waugh,L.R.& M. Monville-Burston. Cambridge/Massachusetts:Harvard University Press.

Keller,R.1998.A Theory of Linguistic Signs.Oxford:Oxford University Press.

Matthews, P.H.2014.Oxford ConciseDictionary of Linguistics(3rdEdition).Oxford:Oxford University Press.

Onions,C.T.1966.Oxford Dictionary of English Etymology.Oxford:Oxford University Press.

Panther, K.-U. & G.Radden.2011. “Introduction:Reflections on motivation revisited”.In K.-U.Panther &G.Radden (eds.).Motivation in Grammar and the Lexicon.Amsterdam:John Benjamins Publishing Company.pp1-26.

Radden,G.& K.-U.Panther.2004.Studies in Linguistic Motivation.Berlin/New York:Mouton de Gruyter.

Richards,J.C.et al.2010.Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics (4thEdition).London:Longman (Pearson Education).

Saussure, F.D.1959.Course in GeneralLinguistics.Translated by Wade Baskin.New York:Philosophical Library.

Swanepoel,P.H.1992.“Linguistic motivation and its lexicographical application”.South African Journal of Linguistics 10.pp49-60.

Ullmann,S.1962.Semantics:An Introduction to the Science of Meaning.Oxford:Basil Blackwell.

Wilson,R.A.& F.C.Kell.2000.The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

高本汉,2010,《汉语的本质和历史》,聂鸿飞译,北京:商务印书馆。

高燕,2008,《对外汉语教学词汇》,上海:华东师范大学出版社。

李二占,2015,《现代汉语词典》(第6版)中的理据信息,《同济大学学报》(社科版)第1期:116-124。

刘敬林、刘瑞明,2008,《北京方言词谐声理据研究》,北京:中国言实出版社。

陆国强,1999,《英语词汇学》,上海:上海外语教育出版社。

皮埃特·H·斯沃涅波埃尔,1995,语言理据性及其在词典编纂中之应用(上),《辞书研究》第6期:129-135。

皮埃特·H·斯沃涅波埃尔,1996,语言理据性及其在词典编纂中之应用(下),《辞书研究》第1期:108-120。

任继昉,2004,《汉语语源学》,重庆:重庆出版社。

唐作藩,2007,《中国语言文字学大辞典》,北京:中国大百科全书出版社。

王艾录、司富珍,2002,《语言理据研究》,北京:中国社会科学出版社。

汪榕培、王之江,2013,《英语词汇学》,上海:上海外语教育出版社。

王寅,1999,《论语言符号相似性》,北京:新华出版社。

王寅,2007,《认知语言学》,上海:上海外语教育出版社。

王寅,2009,从后现代哲学的人本观看语言相似性,《外语学刊》第6期:32-37。

王寅,2015,体认一元观:理论探索与应用价值,《中国外语》第2期:24-31。

伍铁平,2011,《比较词源学》,上海:上海外语教育出版社。

严辰松,2000,语言理据探究,《解放军外国语学院学报》第6期:1-6。

雍和明,2015,《英语词典史》,北京:商务印书馆。

语言学名词审定委员会,2011,《语言学名词》,北京:商务印书馆。

章宜华、雍和明,2007,《当代词典学》,北京:商务印书馆。

张志毅,1990,词的理据,《语言教学与研究》第 3期:115-131。

张志毅、张庆云,2015,《理论词典学》,北京:商务印书馆。

赵宏,2013,《英汉词汇理据对比研究》,上海:上海外语教育出版社。

赵彦春,2003,《认知词典学探索》,上海:上海外语教育出版社。

赵彦春,2014,《认知语言学:批判与应用》,天津:南开大学出版社。

中国大百科全书编委会,2009,《中国大百科全书》(第二版第4卷),北京:中国大百科全书出版社。