全国新课标文综卷第41题的类型及解题技巧

孙双武

1999年全国历史卷第42题(关于洋务运动历史作用的两种看法论证)的出现,标志着历史开放性试题“闪亮登场”。由于评分方面存在不好操作的因素,这种类型的试题在高考命题中“忽隐忽现”。2001年全国历史卷第33题(对有关雅各宾派的材料写一篇短评),使得开放性试题又“昙花一现”。全国新课标文综卷从2010年开始,每年都有开放性试题,并逐步稳定为12分的历史高考试题“保留节目”。

一、历史开放性试题的主要特点

1.开放性。题目设问的指向是开放的,可以“仁者见仁,智者见智”。例如,2011年全国新课标文综卷第41题,设问为“评材料中关于西方崛起的观点”。要求围绕材料中的一种或两种观点展开评论;观点明确,史论结合。考生答题的思路是多维的,答案是多元的,可以“独立地对历史问题和历史观点提出不同看法”“和而不同”。试题的参考答案是开放的,评分标准是开放的,评分的采分点是开放的、有弹性的,目的是改变学生答题“千人一面”“整齐划一”的现象,引导历史课堂教学走向开放。

2.多维性。题目中的观点是多样的,考生的思维是多维的,考生的答案是多元的。例如,2010年全国新课标文综卷第40题第(3)小题:“根据材料并结合所学知识,阐述对恩格斯所说‘历史前提的认识”,其实质是要求考生从不同的角度分析资本主义生产方式形成的历史前提。题目只给出“评分意见”,分等级、层次给分,目的是将考生的思维由单向思维、定式思维,导向多向性思维和开放性思维,给考生创造一个多维的、张扬个性的、创造性的思维空间。

3.核心性。历史开放性试题命题的目的,不仅是测量考生的多向思维、创新思维,更重要的是测量考生基本的历史学科核心素養——时空观念、史料实证、历史理解(批判性、思辨性)、历史解释(论证性、探讨性)、历史价值观(正确的历史观、价值观)。因此,历史开放性试题需要思辨、批判、理解、解释、叙述、论证和探讨。

二、历史开放性试题的主要类型

历史开放性试题主要分为观点论证类、信息提炼类、修改建议类、事件探讨类、论文写作类、比较异同类等几种主要题型。

1.观点论证类。这种类型的试题,是指在题目材料当中,提出一种、两种、三种甚至三种以上的观点,由学生选择其中一种观点,并结合所学知识予以论证的试题。例如,1999年全国历史卷第42题(关于洋务运动历史作用的两种看法论证),2001年全国历史卷第33题(对有关雅各宾派的材料写一篇短评),2010年全国新课标文综卷第40题第(3)小题(阐述对恩格斯所说“历史前提”的认识),2011年全国新课标文综卷第41题(评材料中关于西方崛起的观点),2012年全国新课标文综卷第41题(评析“冲击——反应”模式),2013年浙江文综卷第39题第(3)小题(关于中西方差距拉大的原因的三种观点论证),2014年浙江文综卷第39题第(3)小题(关于拿破仑的四种观点论证),2015年浙江文综卷第39题第(3)小题(关于新文化运动起因的两种观点论证),2016年浙江文综卷第39题第(3)小题(关于孙中山的民权平等思想的两种观点论证),等等,都属于观点论证类试题。

2.信息提炼类。这种类型的试题,是指在题目的文字、表格或者图片材料中,隐含着许多信息,考生可以从中提炼一个或者两个信息点,并结合所学知识予以论证的试题。例如,2013年全国新课标文综Ⅰ卷第41题(提取两项有关汉唐间历史变迁的信息,并结合所学知识予以说明),2013年全国新课标文综Ⅱ卷第41题(提取材料中的信息,结合所学知识,从建筑与政治关系的角度进行中英比较),2016年全国新课标文综Ⅱ卷第41题(解读关于玄奘和鉴真的材料,提炼出一个观点,并结合中国古代史的相关史实,加以论述),2016年全国新课标文综Ⅲ卷第41题(从清末自开商埠的材料中提取一个有关自开商埠的信息,并加以简要分析),等等,均属于信息提炼类试题。

3.修改建议类。这种类型的试题,是指在题目材料当中,提出一个、两个要求,由考生对题目要求提出修改建议并予以论证的试题。例如,2014年全国新课标文综Ⅰ卷第41题(根据材料并结合所学知识,对所给目录提出一条修改建议,并说明修改理由),等等,均属于这种类型的试题。

4.事件探讨类。这种类型的试题,是指在题目的材料中,给出一种观点或者思路,由考生对这种观点或者思路进行探讨、补充,并进行论证的试题。例如,2015年全国新课标文综Ⅰ卷第41题(就科技有乘法效应公式,运用世界近现代史的史实,对上述公式进行探讨),2015年全国新课标文综Ⅱ卷第41题(材料表格反映了我国节假日变化的多种趋势。指出其中一种变化趋势并说明形成的历史原因),等等,就是这种类型的试题。

5.论文写作类。这种类型的试题,是指在题目的材料中,给出一种或多种观点,由考生拟定一个观点或题目,进行论证阐述的试题。例如,2016年全国新课标文综Ⅰ卷第41题(结合材料与所学世界史的相关知识,围绕“制度构想与实践”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述),等等,就是这种类型的试题。

6.比较异同类。这种类型的试题,是指在题目的材料中,给出一种或多种异同之处,由考生找出一种或多种异同,并进行分析论证的试题。例如,2014年全国新课标文综Ⅱ卷第41题(比较世界近代史教材目录,指出其中一处不同,并分析出现这种不同的原因),就是这种类型的试题。

三、历史开放性试题的解题技巧

总体而言,历史开放性试题的解题方法与其他材料解析题相似。

首先必须审清题意。审题是解题的关键,要分清题目属于哪种类型,哪一种观点更适合自己作答。

其次是史论结合,对题作答。史论结合是高考历史试题准确答题的最基本原则,既要反对一味高谈阔论,只求观点,不求论据;又要反对只堆砌论据,没有核心观点的提升,史论脱离、答题不准确。

再次是理清思路,讲究逻辑,整合成文。历史开放性试题的特点是开放性,考生的观点选择、信息提炼、修改建议、事件探讨、论文写作等是可以多元的;但是,论证、探讨是高级的思维活动,是一个考生学习能力、当前水平和可持续发展潜力的体现,故在答题时,必须语言专业、历史特色鲜明、论证逻辑性强、文笔流畅,前后一致,首尾一贯。

具体而言,历史开放性试题的类型不同,解题技巧亦有不同之处。现具体分析如下:

1.观点论证类试题。其解题基本步骤和技巧是:观点选择最适合,论据古今中外寻;紧扣观点用史实,范式理论求升华。

示例1 (2011年全国新课标文综卷第41题)(12分)阅读材料,回答问题。

材料 西方的崛起曾被视为世界历史中最引人入胜的历程之一。这一进程起始于民主与哲学在古希腊和古罗马的出现,继之以中世纪欧洲的君主制和骑士制度,经过文艺复兴和大航海时代,结束于西欧和北美对全世界军事、经济和政治的控制。非洲、拉丁美洲和亚洲的人们只有在遭遇欧洲探险或被殖民时才会被提到,他们的历史也就是从欧洲的接触和征服才开始的。

然而在过去的十多年中,一些历史学家对上述概括提出了颠覆性的认识。他们认为在1500年前后的经济、科学技术、航海、贸易及探索开拓方面,亚洲与中东国家都是全世界的引领者,而那时欧洲刚走出中世纪,进入文艺复兴时期。这些历史学家认为,当时的欧洲要远远落后于世界其他地方的许多文明,直到1800年才赶上并超过那些领先的亚洲国家。因此,西方崛起是比较晚近才突然发生的,这在很大程度上都要归功于其他文明的成就,而不仅仅取决于欧洲本土发生的事情。

——杰克·戈德斯通《为什么是欧洲?——世界史视角下的西方崛起(1500—1850)》

評材料中关于西方崛起的观点。(要求:围绕材料中的一种或两种观点展开评论;观点明确,史论结合)

【解析】本题主要考查考生提取和解读有效信息、调动和运用所学知识、论证和探讨问题的能力。材料介绍了两种关于西方崛起的观点,要求考生提取有效信息,并对之进行完整、合理的解读,从而准确把握两种观点,这是考生进行评论的基础。

两段材料说明了关于西方崛起的两种不同观点。观点一是西方的崛起与古希腊和古罗马文明、新航路的开辟、资本主义国家对世界的殖民掠夺等密切相关;观点二则强调西方的崛起与工业革命、资本主义的扩展、世界各地的联系日益密切相关。考生可以就一种观点进行分析,也可以将两种观点结合起来进行辩证分析,但一定要注意史论结合,即观点与所述史实必须一致。

本题没有限定评论的具体方向,考生可以自主选择评论的具体内容。在围绕材料中的一种或两种观点展开评论时,必须紧扣评论对象,清楚地表达自己的观点。由于材料介绍的每一种观点都包含多种内容,因此考生的评论不能只涉及一点,应该对评论对象的主要内容都进行分析和评论。根据题目要求,考生提出明确观点后,要合理引用史实,论证自己的观点,做到史论结合。

考生在论证自己的观点时,应调动所学知识并广泛联系课外知识,选取真实可信的材料,充分论证观点,做到逻辑严密、条理清楚、文笔流畅。

【评分标准】

[等次及赋分 评分标准 一等(12~10分) ①紧扣评论对象,观点明确;②合理引用史实,进行多角度评论;③论证充分,逻辑严密,表述清楚 二等(9~5分) ①能够结合评论对象,观点较明确;②引用史实,评论角度单一;③论证较完整,表述清楚 三等(4~0分) ①偏离评论对象,观点不明确;②未引用史实;③论证欠缺说服力,表述不清楚 ]

【解题步骤与答案示例】

(1)提炼观点。

第一种观点:认为西方崛起引人入胜,究其原因,主要由内因决定,否定其他文明在西方崛起中的作用,肯定西方是世界文明交往的中心。

第二种观点:认为西方的崛起除了归功于内因以外,在很大程度上还应归功于其他文明的成就,否定西方是世界文明交往的中心,认为世界文明的成就是各种文明交融的结果。

(2)评述。

①赞成第一种观点。理由:西方是近现代文明的发源地,亚非拉文明主要来自西方文明。西方崛起主要由内因决定,西方在崛起过程中将先进文明传播到落后地区,成为世界文明交往的中心。从历史上看,近现代民主政治和哲学起源于古希腊和古罗马,古代希腊民主政治和罗马法为近现代西方民主政治奠定了基础。从经济上看,新航路的开辟打破了世界各地相对孤立隔绝的状态,商业革命为世界市场的形成创造了条件,两次工业革命最终促成了世界市场的形成,确立了西方对世界经济、政治、军事的统治地位,促进了西方文明的扩散。从思想文化上看,近现代思想解放运动——文艺复兴、宗教改革、启蒙运动等都出现于西方,对亚非拉文明的进步起了重要的推动作用。在国际关系领域,西方崛起和与之相伴的殖民征服,客观上促进了先进文明的传播,进一步推动了亚非拉文明的发展。所以西方崛起主要源于内因,其他文明成就主要归功于西方崛起的文明成就,西方是世界文明交往的中心。

②赞成第二种观点。理由:A.人类历史的发展是一个漫长的过程,很久以来形成了许多文明中心,如中国古代文明、西亚文明、美洲文明、印度文明等,它们都是各地区先进的文明,特别是中国古代的科技文明、儒家文化、制度文明、农耕文明曾长期领先世界。在中国文明发达之际的宋元时期,西方正处于黑暗的中世纪。B.西方崛起除了自身因素发挥作用外,很大程度上应归功于与其他文明的交融。的确,西方崛起有很多因素来自内部,如经济上新航路的开辟、商业革命、两次工业革命、资本主义的兴起,政治上奠定近现代民主政治的古希腊民主政治和罗马法,思想文化上的文艺复兴、宗教改革和启蒙运动,国际关系中的殖民扩张等,这些无疑对推动西方崛起起了重要作用,同时也给其他地区的文明带去了先进的因素。但是文明本身具有多样性,文明的交往是双向的,方式是多样的,任何一种文明都不能代替整个文明的多样性。例如,向近代过渡时西方崛起受到中国四大发明的影响,中国的火药、指南针、印刷术、造纸术等传入欧洲后,对欧洲由封建社会向资本主义社会的迈进起了推动作用。

③认识升华。基于文明发展具有多样性的特点,每个文明都具有自己独特的发展道路,且不同文明间进行交流的方式是多样的,所以世界文明应归功于各地文明的交融。在文明交流中,由于各地环境的差异,文明的差别扩大,如西方崛起在近代文明交流中地位突出。第一种观点错误,原因在于没有认清世界文明的特点及不同文明交流的特点,没有运用全球史观。第二种观点站在全球史观的角度论述西方崛起的原因和地位,相对客观。

2.信息提炼类试题。其解题基本步骤和技巧是:逐个提炼皆看透,材料引言不遗漏;围绕要点多史实,引文出处有所求。

示例2 (2013年全国新课标文综Ⅰ卷第41题)(12分)阅读材料,完成下列要求。

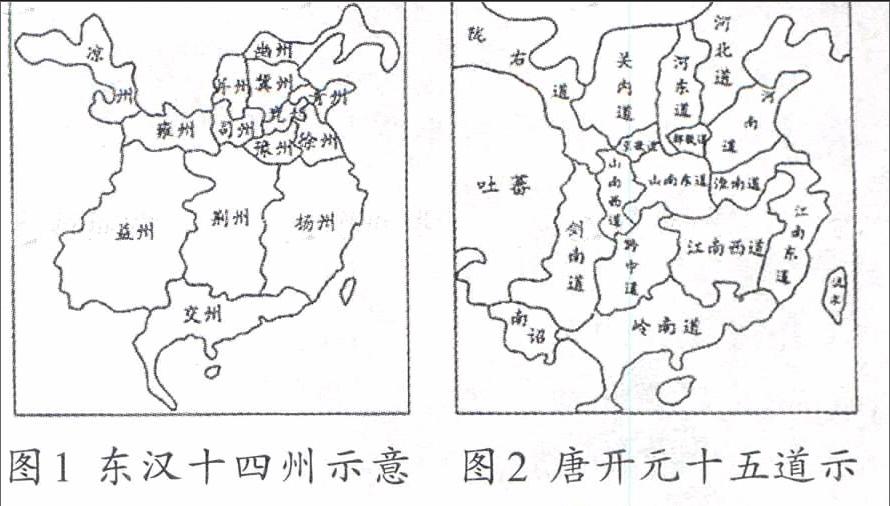

历史地图包含了政治、经济、文化等多種信息。

][唐开元十五道示意图]

比较图1、2,提取两项有关汉唐间历史变迁的信息,并结合所学知识予以说明。

【解析】本题属于典型的信息提炼类试题。图片材料反映了东汉与唐开元年间地方行政区划的变化。比较两幅图片,对比汉唐时期的州和道,不难发现,州、道开始时都是监察区,但是后来演变成地方行政区域,是中央集权加强促使地方行政制度发生变化的表现,由此可以提炼出一个信息,这是从相似的方向寻找出的答案。如果比较两幅图片的不同之处,就可以发现,汉代州名与唐代道名有很大不同,唐代道的划分更注重山川地理形势,这样可以提炼出一个新信息。如果继续比较汉代州和唐朝道所处的位置,可以发现,汉代的州集中分布在黄河中下游地区,唐代的道南北分布大体平衡,这说明汉唐间南方社会经济有了很大发展,由此又可以得出一个新信息。准确地提炼出信息后,就可以根据所给材料和所学知识进行论证,解题思路就明晰了。

【评分标准】提取的信息明确清晰,必须源自材料;围绕提取的信息,论据准确充分,史实引用合理;论证充分,逻辑严密,表述清楚。

【答案示例】

示例一:

信息:州、道开始时都是监察区,但是后来演变成地方行政区域。

说明:中央集权加强促使地方行政制度发生变化。

示例二:

信息:汉代州名与唐代道名有很大不同。

说明:唐代道的划分更注重山川地理形势。

示例三:

信息:汉代的州集中分布在黄河中下游地区,唐代的道南北分布大体平衡。

说明:汉唐间南方社会经济有了很大发展。

3.修改建议类试题。其解题基本步骤和技巧是:善于观察线索清,大小事件皆躬行;找出缺陷要增补,定位时空观念新。

示例3 (2014年全国新课标文综Ⅰ卷第41题)(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 下面是1960年我国中学历史教科书中“抗日战争”内容的目录摘编。

第二十章 全国抗日战争的开始

第二十一章 两条战线、两个战场

1.抗日战争中的两条路线

2.国民党军队的大溃退

3.平型关大捷

4.敌后抗日根据地的建立和迅速发展

第二十二章 毛主席《论持久战》的发表和中国共产党的六届六中全会

第二十三章 国民党反共高潮的被击退和《新民主主义论》的发表

第二十四章 日本帝国主义在沦陷区的殖民统治

第二十五章 解放区的巩固和发展

第二十六章 国民党的黑暗统治和民主运动的开展

第二十七章 抗日战争的最后胜利

1.中国共产党第七次全国代表大会

2.解放区军民大反攻和日寇的无条件投降

3.抗日战争胜利的伟大历史意义

根据材料并结合所学知识,对该目录提出一条修改建议,并说明修改理由。(所提修改建议及理由须观点正确,符合历史事实)

【解析】本题要求考生对目录进行增、删、合并或结构调整,但必须建议合理。从目录看,紧扣“全民族抗日战争”这一主题即可。例如,可以增加“淞沪会战”一目,理由要结合“淞沪会战”的历史地位来重点分析;也可以删除“国民党军队的大溃退”一目,可列举抗战初期正面战场的四大会战等史实来说明,国民政府在抗日战争初期,为延迟日寇的进攻作出了重要贡献;还可以删除“国民党的黑暗统治和民主运动的开展”一目,可从全民族抗战时期中日民族矛盾居于主导地位,国共两党的矛盾居于次要地位,而且反对国民党的黑暗统治和开展民主运动,主要发生在解放战争时期方面分析。

【评分标准】所提修改建议及理由须观点正确,符合历史事实。

【答案示例】

建议:增加“淞沪会战”一节。

理由:淞沪会战是抗战初期中、日双方进行的重大战役,中国军队顽强抵抗日军侵略,粉碎了日军三个月内灭亡中国的企图,抗日战争是全民族的抗战,正面战场和敌后战场都是其重要组成部分,应予增加,这样才能反映出抗战全貌。

4.事件探讨类试题。其解题基本步骤和技巧是:探讨过程在史实,紧扣材料用论据;立足某时要坚定,全面论述定大局。

示例4 (2015年全国新课标文综Ⅰ卷第41题)(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 有历史学者为说明近代以来科学技术在生产力发展中的作用,引用了如下公式:

生产力=科学技术×(劳动力+劳动工具+劳动对象+生产管理)

这一公式表明,科学技术有乘法效应,它能放大生产力诸要素。

——齐世荣《世界史》

运用世界近现代史的史实,对上述公式进行探讨。(说明:可以就科学技术与公式中一个或多个要素之间的关系进行论证;也可以对公式进行修改、补充、否定或提出新公式,并加以论述,要求观点明确、史论结合、史实准确)

【解析】本题是典型的探讨类开放性试题。可以依据世界近现代史上的两次工业革命和第三次科技革命的相关史实,选取科学技术与公式中一个或多个要素之间的关系进行论证。例如,选择工业革命中牛顿力学与瓦特改良型蒸汽机、工厂制度的建立;选择第二次工业革命中电力的广泛使用、垄断组织的形成、流水线生产等内容,论证它们之间的关系;也可对公式进行修改、补充、否定或提出新公式,要求史论结合、言之有理即可。

【评分标准】

[等次及赋分 论证 修改、补充、否定或提出新公式 一等(12~9分) ①准确、充分运用世界近现代史的史实。②对公式中要素与科学技术之间的关系阐述明确,逻辑严密 ①观点明确、理由充分。②能够准确、充分运用世界近现代史的史实予以说明,逻辑严密 二等(8~5分) ①能够运用世界近现代史的史实。②对公式中要素与科学技术之间的关系有一定认识,逻辑关系较清楚 ①观点明确、理由较充分。②能够运用世界近现代史的史实予以说明,逻辑关系較清楚 三等(4~0分) ①运用世界近现代史的史实不够准确或不能够运用史实。②对公式中要素与科学技术之间的关系认识不清或没有认识,逻辑关系不清 ①有观点,运用世界近现代史的史实不够准确,逻辑关系不清。②观点不明确,缺少论证 ]

【答案示例】

工业革命时期,社会生产力迅猛提高。其主要原因是,工场手工业时期积累的先进科技,尤其是牛顿经典力学的应用,推动了工业革命和社会经济的快速发展;黑奴贸易、圈地运动、价格革命、对外殖民扩张等,为工业革命提供了自由劳动力;阿克莱特发明水力纺纱机,瓦特改良型蒸汽机的运用,使人类摆脱了自然力的限制,进入“蒸汽时代”;而阿克莱特建立水力纺纱厂、推行工厂制,韦奇伍德建立制陶工厂,标志着工厂制代替了手工工场,先进的生产方式也推动了社会生产率的迅速提高。

5.论文写作类试题。其解题基本步骤和技巧是:拟定论题是关键,论据围绕本论题;论述严密据史实,言简意赅意高居。

示例5 (2016年全国新课标文综Ⅰ卷第41题)(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 人民订立契约建立国家,他们是国家的主人,人民主权不可转让,也不可代表。议员不能是人民的代表,只能充当人民的“办事员”。英国人“只有在选举国会议员期间,才是自由的;议员一旦选出之后,他们就是奴隶,他们就等于零了”。人民主权不可分割,否则主权者将被“弄成是一个支离破碎拼凑起来的怪物”。

——卢梭《社会契约论》

结合材料与所学世界史的相关知识,围绕“制度构想与实践”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

【解析】解答本题时,必须联系欧洲启蒙运动中的思想家卢梭和《社会契约论》,孟德斯鸠的“三权分立”“权力制衡”理论,以及近代欧美代议制的确立与发展来说明。

解题时,首先要拟定一个具体的论题,材料论述了卢梭的社会契约论思想,以及卢梭思想在法国大革命中付诸实践的情况,所以,可以拟定卢梭共和制构想在某国的实践。然后选择史实,如选择美国1787年宪法和共和制度的建立,法国共和制度与君主制度的斗争,近代《德意志帝国宪法》的制订与实施,等等,进行论述。材料中,卢梭主张实行直接民主,反对近代代议制,反对英国式君主立宪制度,是不正确的;民主共和并不是唯一的代议制形式。

【评分标准】必须拟出论题,否则扣分;在阐述过程中,必须有史实作为依据;紧扣题意,逻辑严谨,论据充分,言简意赅。

【答案示例】

美国共和制度的理论与实践浅析

欧洲启蒙思想家孟德斯鸠提出三权分立的主张,这种思想逐渐成为北美殖民地人民的要求。在北美独立战争中,北美十三个殖民地获得独立。由于美国没有封建传统,北美殖民地人民也大多反对君主制度,故美国1787年宪法采纳了孟德斯鸠的三权分立主张,实行联邦制度、分权制度和共和制度,成为世界上最早的资产阶级共和国。美国1787年宪法防止了专制独裁的出现,保证了美国政局的长期稳定和经济的长期繁荣,实践了分权制和共和制思想,对许多国家产生了影响。

6.比较异同类试题。其解题基本步骤和技巧是:异同皆在材料中,对比材料找异同;紧扣观点用史实,论据用尽教材空。

示例6 (2014年全国新课标文综Ⅱ卷第41题)(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

世界近代史教材目录对比(节选)

[目录A

第一章 17世纪英国资产阶级革命

第一节 革命的社会经济前提

第二节 斯图亚特王朝的专制统治 革命形势的成熟

第三节 革命的开始 第一和第二次内战 共和国的建立

第四节 共和国时期的阶级斗争

第五节 克伦威尔的独裁统治

第六节 斯图亚特王朝复辟和1688年政变

第二章 (略)

——《世界通史·近代部分》,1972年版 目录B

第一章 16世纪资本主义曙光下的西方·同一时期东方中国和日本

第一节 世界地区隔绝状态的突破·商业革命

第二节 文艺复兴

第三节 宗教改革

第四节 欧洲诸国专制制度的形成·尼德兰革命

第五节 16世纪的中国与日本

第二章 17世纪迄工业革命前的东西方世界

第一节 17世纪英国革命·1689—1742年的英国

第二节 (略)

——《世界史·近代史编》,2011年版 ]

比较两份目录并结合所学知识,指出其中一处不同,并分析出现这种不同的原因。(所指出的不同之处明确清楚;原因可从一个或多个角度进行分析,观点明确,合理充分)

【解析】本题为比较不同的开放性试题,须对材料进行认真对比,找到不同。从材料看,有对世界近代史开端认识的不同,有资产阶级革命经济前提、思想解放前提的不同,有对英国革命及其同时期国家发展的叙述差异,等等。本题解题的关键,就是找出不同,再运用史实和历史分析方法等加以分析论述;在论述时,必须逻辑严谨,运用范式,借助理论,史实准确,论述充分,结论合乎情理。

【评分标准】指出不同:指出的不同之处表述明确清楚;既可指出世界近代史开端不同,也可指出其他不同。

分析原因:观点正确;可以从一个或多个角度展开,分析合理充分。例如,(1)史实角度:史实准确,论述充分,言之成理。(2)历史认识角度:观点明确,史论结合。(3)教材出版时代角度:对时代特点概括准确,辩证地看待时代对历史研究的影响,用具体例证加以说明。(4)综合多种角度或另选角度进行分析,酌情赋分。

【答案示例】

不同:对世界近代史开端的认识不同。目录A以17世纪英国资产阶级革命为开端,目录B以16世纪的世界历史为开端。

原因:从教材出版时代角度分析。目录A编于20世纪70年代初的中国,当时正值“文化大革命”期间,历史研究和教学重视革命和阶级斗争的主导作用。这种对世界近代史开端的认识,反映了当时时代的特征。目录B编于改革开放之后,思想领域拨乱反正,与外部世界的交流增多。历史研究的视野更加开阔,从更宏观的角度认识世界近代史的开端。目录B反映了21世纪初中国史学界对世界近代史开端的认识。

(示例说明:本示例仅就教材出版时代分析原因,为阅卷参考,不作为唯一标准答案。其他角度不再示例)

历史开放性试题虽然类型不同,但归根结底,都是考查学生的历史学科素养和学科能力。因此,提高历史开放性试题得分率的最关键因素,还是要有扎实的基础知识和强大的学科能力。否则,方法和技巧再完美,也只能是“巧妇难为无米之炊”。