符号互动论视角下的民族建筑符号与民族团结进步创建

——以新晃侗族自治县为例

雷丽铃

(中南民族大学民族学与社会学学院,湖北武汉,430073)

符号互动论视角下的民族建筑符号与民族团结进步创建

——以新晃侗族自治县为例

雷丽铃

(中南民族大学民族学与社会学学院,湖北武汉,430073)

本文从符号互动论的视角,以新晃侗族自治县为例,介绍了新晃县民族关键符号及民族团结进步现状,分析了在以民族建筑为平台进行表演的互动模型及互动过程中存在的问题,指出要使得民族建筑作为互动平台要更好的实现互动主体间的良性互动,关键在于加强当地居民与外来观光者相互间更深层次的文化认识与互动,培养国民的国家认同感,更好的促进民族团结。

民族建筑;民族团结;符号互动论

在中国,民族团结就是把我国56个民族联合起来,使之成为彼此具有相互依存的良性互动关系,并形成更大的民族共同体——中华民族的过程和状态[1]。符号是文化的外在表现形式,民族传统文化以异彩纷呈的符号形态表现出来。从某种意义上来说,民族文化就是民族的符号,表现出来就是民族的语言文字、历史、传说、宗教、服饰、建筑、音乐、舞蹈、饮食、节日等各种符号。民族关键符号是民族符号中,最能体现民族自我认同和他者认同、标识民族边界的最典型、最活跃的文化元素。民族关键符号常会成为强有力的群体标记,不仅对于它所归属的民族极为重要,而且对于他者理解这个民族的文化也非常重要。从历史层面来看,虽然各民族之间有过摩擦碰撞,有过相互争斗,但总体来说,各民族在历史发展的长河中形成了互相包容的优良传统,从整体大环境来看,民族关系是和谐的,所以中华民族从未分崩离析。纵观当前国内外发展趋势,各民族间的团结一心更是共同抵御各种敌对势力的重要手段和有力保障。正因如此,民族团结进步创建的任务更显重要。在这一伟大进程中,我们可以看到各民族关键符号所起到的巨大黏合作用,对提升各少数民族人民自尊心、自信心和自豪感,拉近民族亲近感,增强民族凝聚力和向心力起到巨大的推动作用。

符号互动理论滥觞于美国早期社会学中的芝加哥学派和实用主义哲学,布鲁默是这一理论的集大成者。符号互动论从方法论角度对人的主观能动性进行肯定,具体表现在:人具有运用符号的能力,人对外界的反应是通过符号进行的,符号互动论的研究单位是微观的人际互动,符号互动论认为观察社会行动对互动过程的详细描述就是社会科学的目的[2]。民族建筑符号作为民族关键符号,在人与人之间的日常交往互动及文化“展演”中,都起到重要的平台作用。从符号互动论的角度看,外来人口在民族地区欣赏民族建筑,或在民族建筑这个场域上观看仪式或表演,是一种具有符号意义的互动与建构构成,这种互动在一定程度上促进各民族间的相互理解,增强国家认同感和凝聚力。

新晃侗族自治县位于湖南怀化市西部,作为民族自治县,少数民族文化保留完整,少数民族建筑随处可见,且多次被授予“民族团结进步模范集体”荣誉称号。本文试从符号互动论的视角,探析民族建筑作为民族文化展示及各民族群众间交流的平台,如何促进当地民族团结进步,这一认识对我们探索民族关键符号对民族团结进步的促进作用。

一、新晃县的民族建筑符号及在民族团结进步中的作用

新晃侗族自治县位于湖南省怀化市西南部,与贵州毗邻,是一个以侗族为主的,兼有汉、苗、回族等25个民族聚居的少数民族自治县,侗族人口达21.68万,占在总人口中80.13%;独特的区位与多民族聚居的特点,使得民族团结问题在该地区更为突出。

新晃辖区侗寨别具特色且能够成为侗族文化展演的重要平台的建筑当属风雨桥及鼓楼。这两者也是当地居民及外来人口最为熟知的。来到侗族自治区,首先映入眼帘的必是风雨桥及鼓楼,风雨桥是侗族人民建筑艺术的精华,是侗寨的特征建筑之一;侗族鼓楼建筑是侗族特有的民族文化象征和标志,是侗族建筑文化中的瑰宝,有侗寨的地方必有鼓楼,有了鼓楼才算侗寨。

风雨桥与鼓楼不仅是侗族建筑文化中的精品,也与汉族木结构工艺有着不解之缘,远古时期的侗族先民,在学习了汉民族能工巧匠的木结构工艺基础上,吸收了干栏式建筑、阁楼建筑的斗拱工艺和飞檐结构,又融合了本民族的特色,因地制宜的创造出了鼓楼和风雨桥,在鼓楼内部的装饰工艺上,有着与汉民族相同的吉祥物如千年鹤和宝葫芦,让汉族及绝大多数少数民族在观赏时更具认同感和亲切感。

鼓楼约莫兴起于唐宋时期,鼓楼有两种结构,即阁式结构和塔式结构。鼓楼是节庆聚会、休息娱乐及聚众议事的场所。在侗族传统节日及重大节庆之时,侗族同胞便会身穿侗族服装,聚集在鼓楼前,与本民族及其它各民族前来观光游玩的同胞一起唱侗戏、踩芦笙,在鼓楼前设宴款待来宾,共同享受节日的快乐。在闲暇之余,人们常来到鼓楼围圈而坐,聊天、对歌,在欢愉和诙谐的曼妙氛围中度过无数个闲暇的夜晚。鼓楼在侗寨中被当做制定寨规民约及通报重大情况的重要场所,每座鼓楼前都悬挂着一只皮鼓,当侗寨中发生危情时,由目击者击鼓传送消息、大伙前来商议对策[3]。

风雨桥始建于公元三世纪初期,侗族的风雨桥是我国现存的风雨桥中集规模大、种类多、风格异为一体别具特色的风雨桥。风雨桥具有沟通村寨和作为休息娱乐场所的功能。风雨桥能够方便人畜通行,加强与不同寨子以及与外界的联系。由于风雨桥犹如一座长廊般的殿宇,所以在闲暇或节庆之余,各族人民常来此观赏风景,嬉戏玩乐,夜晚时分,可休息、可纳凉、可谈天说地。节庆时分,侗民身着民族盛装,聚集在桥上观赏各个寨子的寨民踩芦笙、唱侗戏以及各类民俗表演,甚是精彩。

新晃侗族自治县在1988年、1990年、1999年、2009年多次被国务院及国家民委授予“民族团结进步模范集体”荣誉称号,探索其成功的原因,具有实际意义。新晃县多次获得此殊荣,民族建筑等号在促进民族团结进步的相关活动中,起到重要的作用。

其一,通过边界广泛交流,增进彼此间情谊。近年来,新晃县加强同周边地区的联系,到贵州等地走访、交流工作经验;积极邀请接壤县市如贵州等地的群众参加三月三歌会、五月五端午赛龙舟、六月六赶坳会等传统节庆活动,让周边群众可以感受到新晃当地的民族关键符号,加深对民族文化的了解,增进边界民族地区干部群众的友谊,促进民族团结。

其二,开展民族团结教育,以民族建筑作为宣传舞台。新晃县民宗局和县委宣传部,将近数十年来新晃县民族团结示范点,民族文化相关联系点异界特色村寨的信息与为民族贸易企业贴息、减免少数民族人民部分医疗费用、少数民族学子义务教育助学金等各项落实国家政策成果的信息,制作成展板,在县城以及各乡镇的鼓楼和风雨桥等特色建筑上向当地民众和过往人员进行展示,体现民族团结新景象。

其三,利用赶集日和节庆日,面对面宣传民族团结。新晃县民宗局充分利用各乡镇的赶集日以及“尝新节”、“画眉节”、“三月三”、“六月六”等民间传统节日,通过分发资料,耐心讲解、悬挂横幅、粘贴标语、播放电视等各种广大人民群众喜闻乐见的传播方式,积极开展弘扬民族文化,宣传民族团结的有关活动。

当人们来到侗寨、苗乡的时候,很容易注意到当地的特色建筑,如鼓楼、风雨桥。这些特色建筑逐渐鲜明地成为侗族的“代言”符号,被当做该民族传统文化之载体与传播媒介。民族建筑作为独具一格的民族景观,在节日与举行庆典时,民族建筑中的鼓楼也是各种仪式活动的起点和终点。在节庆时分,鼓楼和风雨桥常作为民族歌舞、民俗的展示舞台,集中的、由内到外的展示侗族的文化。

二、鼓楼及风雨桥中进行表演的互动模型及互动过程中存在的问题

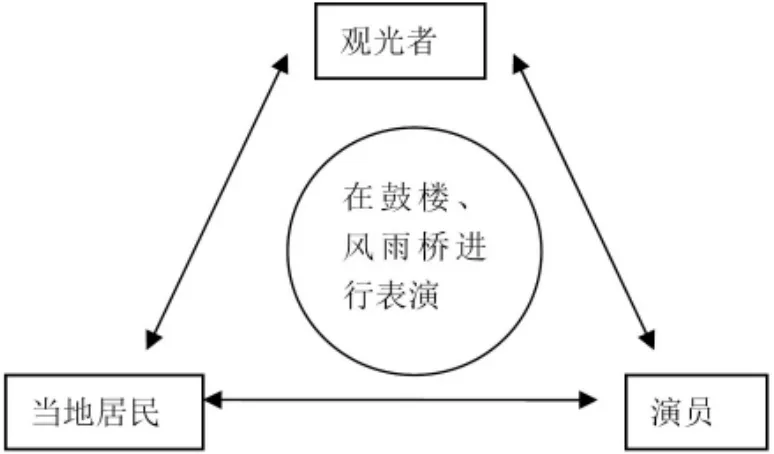

为了行文方便,下文将民族歌舞表演及民俗的表演统称为表演。在表演中,主要存在着“演员”“表演空间(鼓楼或风雨桥)”和“表演活动”三种符号,演员是表演的参与者,具有解读民族符号的能力,而演员的符号主要有穿戴符号和言行符号两种。穿戴符号极其重要,尤其是服饰的穿戴,从属于物质文化符号系统,最能体现出当地的文化特色,言行符号包括语言符号和非语言符号,人们依靠语言可以进行沟通和交流,否则会造成互动障碍。肢体语言是非语言沟通形式中最重要的一种。在表演空间里,当地政府将舞台选在最能体现当地民族文化的背景空间里。在新晃,有许多能代表侗族文化普遍意义的标志性建筑,尤其以鼓楼、风雨桥著名。重大表演常常在此进行。在表演中,主要存在演员、外来观光者和本地居民三者之间的互动。在鼓楼、风雨桥中进行表演的互动模型如下图所示:

图1 鼓楼、风雨桥中进行表演的互动模型

根据符号互动论中的共同定义,演员、外来观光者和本地居民都是符号互动的发送方和接收方,只有在正确理解对方传递的符号意义才能顺利沟通,当地的居民和演员希望通过表演能够展示本民族的文化,并且得到外来观光者的认可及喜爱,而外来观光者作为观众,在欣赏表演的过程中,会同该地区的民族文化进行心灵上的沟通交流,于此同时,也会同在场的本地居民及演员通过语言符号进行交流,了解侗族文化,从而加深理解。大部分县民至少掌握两种以上的语言,包括普通话、新晃方言、侗语及苗语。他们在不同的场合,面对不同人群,随机切换语言的使用,使沟通无障碍。同时,演员和当地居民之间的互动也十分重要,这会影响到当地民族团结和民族关键符号和保留与发展,当地居民喜爱演员的演出,愿意前往观看,观看之余也能与其他本地居民或观光者进行交流,演员的表演受到喜爱与关注,会使他们更加有动力,全身心的投入,以表演的方式,宣扬民族关键符号,而不是仅仅出于谋生的目的进行表演。这样一来会使得表演更具有生命力,更加受到当地居民和观光者的喜爱。民族建筑不仅自身作为一项民族关键符号,还作为其他民族符号的载体,使得民族关键符号在新晃地区能有更有效的促进民族团结。

在鼓楼及风雨桥中进行表演的互动过程中存在以下几点问题:第一,演员与观光者的跨文化互动交流还未建立。从演员的角度看来,演员本身对本民族文化的内涵了解不够充分,在重复的演出中,他们觉得表演活动枯燥单调,演员仅仅把它当做工作式的表演,没能够体现出歌舞的灵魂魅力和内在文化;从观光者的角度来看,观光者对少数民族文化的了解有限,在参加一些民族活动时容易畏首畏尾,担心触犯民族禁忌,在观看简化了的文化表演时,也容易产生原来侗族文化也不过如此的的想法,很难体会艺术表演的真正民族文化内涵。第二,观光者与当地居民间关系微妙。当地居民一方面感恩观光者为当地带来的经济效益,创造了更多就业机会,一定程度上缓解了留守人口的增长,使得民族文化产品,如手工艺品等带来更大商业价值;另一方面由于旅游开发,观光者占据了更多的资源,如田地、公共场所被更多的征用于做旅馆及农家乐,一些外地商人瞄准商机来到当地投资开店、开发旅游,抢占当地居民的资源,当地的物价也会由于观光者的增多而攀升,以上种种,让当地居民对观光者与外来人口的态度产生了微妙的变化。观光者一方面对侗族当地的文化饶有兴趣,希望更多的了解;但另一方面,若遇到当地居民向自己不断兜售民族工艺品,或漫天要价时,常感到无奈且为难。第三,当地居民与演员的互动。将民族文化在鼓楼及风雨桥上进行展演,本身就是一种对原有文化的简化,在一些旅游景点,表演者经常重复的进行表演,让当地居民从一开始的新鲜感逐渐转化为审美疲劳,同时,一些老一辈的侗民和歌舞继承人担心简化的、重复的表演会不会使得原有民族文化的精髓变得庸俗,纷至沓来的观光者及其所带来的外来文化是否会将侗族文化“污染”或“吞并”。一些当地居民甚至认为正是因为演员的简化变样,让侗族文化失去了本真,也让观光者对侗族及其文化产生了误解。然而演员也有自己的无奈,他们认为自己在为民族文化的展示和传承奉献自己的力量,却得不到当地居民的了解与支持。

三、建议与思考

通过对新晃县民族建筑符号与民族团结进步创建现状调查,我们可以得出以下几点认识。首先,在该县民族团结进步取得了可喜的成绩,民族建筑作为民族关键符号,不仅自身发挥着重要的作用,更承担着重要平台的作用,促进各民族间的交往与交流。其次,在表演作为符号化互动的过程中,通过演员、表演空间和表演活动本身,观光者能感受到侗族文化的独特魅力,产生喜爱之情,或将这种情感移情到侗族人民身上,增强观光者对侗族同胞的理解与喜爱,但观光者与当地居民(包括演员)之间的深层次互动还未形成。

针对的认识,笔者提出了关于如何利用侗族地区民族建筑促进民族团结的几点建议:

1、利用民族建筑的特色魅力吸引更多外来地前来观光、游玩,各族观光者抱着好奇的心、观赏的态度、了解侗族愿望来到民族地区,有机会入宿吊脚楼,还可以体验民族服装和民族工艺品的独特魅力。在与侗族同胞接触交往的过程中,了解侗族的服饰、歌舞、工艺及建筑。当地居民在接触外来各族游客的过程中,了解外来文化,加之各族观光者对侗族文化的的好奇与喜爱,更加增强了当地居民的民族认同感,有利于民族关键符号的保存及流传。通过这样的特殊体验,促进交流,化解影响民族团结的不利因素,以此促进各民族团结进步。

2、侗族地区皆可利用鼓楼、风雨桥这两个特色建筑,使它们继续成为民族歌舞、民族服饰及民俗表演的展示舞台,可以集中的、由内到外的将本地区的民族关键符号展示给众人,注意培养当地少数民族儿童以及青少年对民族关键符号认知,不能让文化在世代交替间流逝,选取一些青少年在节假日充当志愿者,为观看表演的群众充当解说员,这一举措可以增强该地区民众对民族关键符号的认知,也可以促进外来人口对该地区文化的理解,促进人们更深层次的精神交往。

3、各民族地区可以充分利用乡庆、县庆这类平台,开办民俗特色产品及外来商品展销会、民族民间文化活动、诗书画联展、文艺演出、山歌赛、电影晚会、动物竞斗、焰火晚会等一系列活动,促进不同民族,不同地区的交流,既吸引外来专家、学者、游客前来观光,让外来人口了解本地区民族文化,又可以让本地区的民族文化走出去,让更多人了解到本民文化,促进彼此间深层次的交流,打破过往的偏见或歧视,借此促进民族团结[4]。

4、让当地居民成为促进民族团结进步的主体力量,不仅要增强当地居民的民族认同感,更重要的是培养其国家认同感,将56个民族是一家的想法深深烙印的心中。

[1]郑杭生.民族团结与和谐社会建设——一种社会学的解读[J].创新,2009(12):5.

[2]胡荣.符号互动论的方法论意义[J].社会学研究,1989(1):99.

[3]冰河.侗族鼓楼与风雨桥特征浅析[J].西南民族学院学报(哲学社会科学版),2001:93.

[4]李然.多民族联合自治地方民族团结进步创建工作探析——以湖南省湘西土家族苗族自治州为例[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2013(4):19.

Construction of the Symbol of National Building and the Development of National Unity under the Perspective of Symbolic Interaction——take XinhuantongAutonomous Countryas an example

LEI Li-ling

(Institute ofEthnologyand Sociology,South-Central Universityfor Nationalities,Wuhan430073,Hubei)

Through the example of Xinhuan tong autonomous country,this paper introduces the present situation of the key symbol of national building and the development of national unity under the perspective of symbolic interaction.And it also analyses the existing problem during the process of interaction model based on the building model.At last,it will give a conclusion that the enhancement of a deeper cultural interaction between the local villager and the visitors,which can build people’s national identity and enhance national unity,and is the core factor torealize the positive interaction at last.

national building,national unity,symbolic interaction

D633

A

1671-5004(2016)04-0045-04

2016-1-27

国家社会科学基金重点项目“开发利用我国各民族关键符号促进民族团结进步调研报告”阶段性成果(项目编号:13AZD056)。

雷丽铃(1992-),女,畲族,福建福安人,中南民族大学民族学与社会学学院硕士研究生,研究方向:民族社会学。