西北走廊游牧民族传统体育文化的同根异功现象

张建华,陈 青,王增喜,常毅臣

西北走廊游牧民族传统体育文化的同根异功现象

张建华,陈 青,王增喜,常毅臣

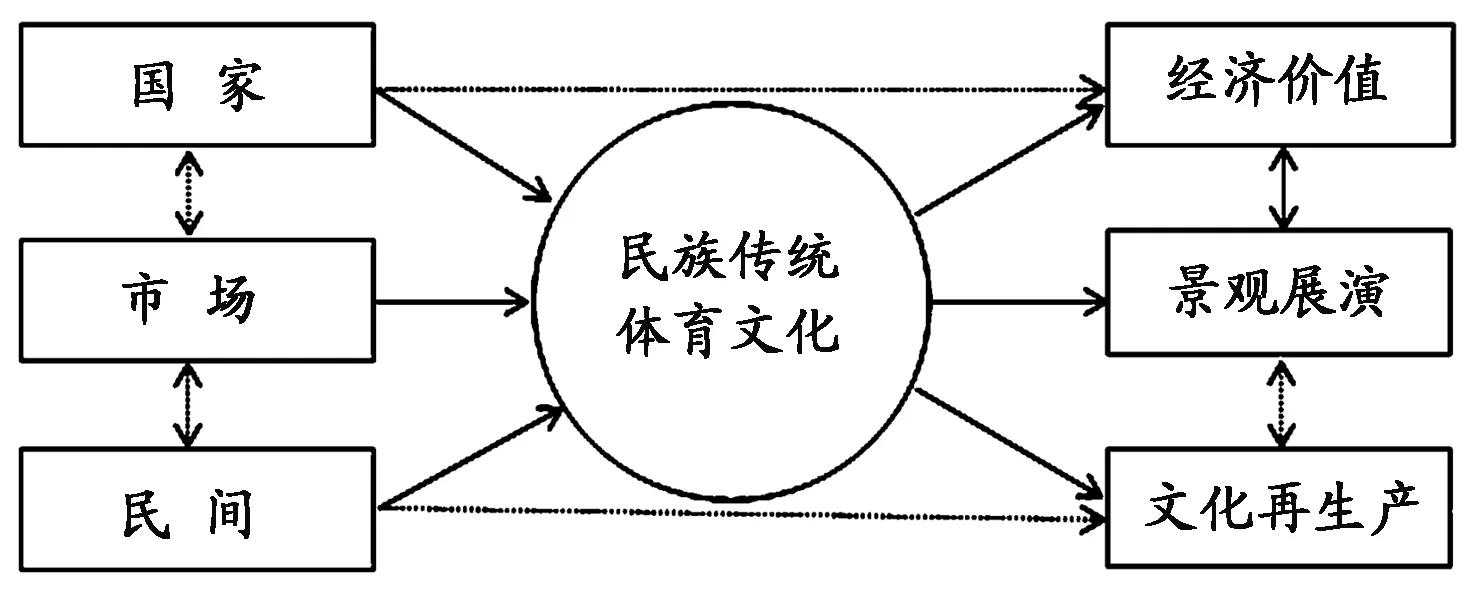

文化现象是文化存在方式的表征和意义的表达。西北走廊游牧民族传统体育文化的同根异功现象,与文化的多链共生有关,共时性存在的文化,发展具有多链特征,每一文化链条都保持着自身存在的特殊意义。同处一个文化空间,西北走廊游牧民族传统体育在仪式庆典和旅游场域中表现出不同的文化功能和意义。仪式庆典中的民族传统体育文化是族群记忆和身份认同的符号形式,是一种文化的“小传统”;旅游场域中的民族传统体育文化则是国家、市场和民间力量相互博弈后游牧文化的标签和象征,通过景观展演实现文化资本的经济价值和文化自身的延伸,本质上是一种文化再生产。

游牧民族;传统体育文化;同根异功;西北走廊

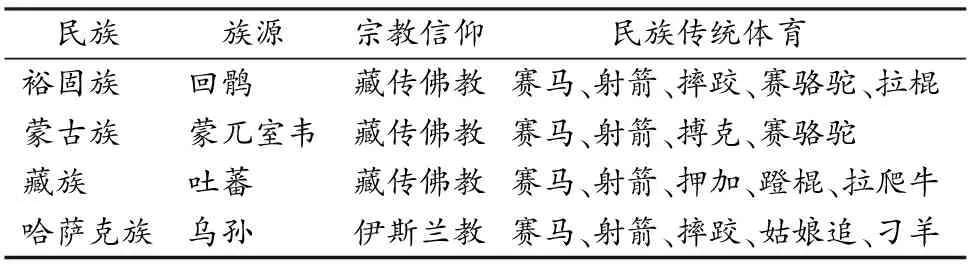

费孝通先生在“中华民族多元一体格局”理论体系中,首次提出了3个民族走廊(西北走廊、藏彝走廊、南岭走廊)的概念,为后人研究民族文化搭建了基本框架。所谓“民族走廊”,顾名思义是指在一定的历史时期若干民族(或族群)沿着一定的地理环境频繁迁徙往来和活动的一个带状地带或通道。西北走廊位于青藏高原东北边缘,西端遥指亚欧腹地,东端与藏彝走廊连接,由甘肃、青海两省之间的河西走廊、河湟走廊和陇西走廊组成,地理空间大致包括河西地区、河湟谷地、甘南草原和洮岷山区在内的带状区域。这条走廊曾是月氏、乌孙、匈奴、羌、吐谷浑、党项、吐蕃、回鹘等游牧民族繁衍生息之地,至今仍然居住着蒙古族、藏族、裕固族、哈萨克族等游牧民族,他们继续创造、传承和守望着独具风采的游牧文化。受地域环境、宗教文化和多民族杂居的影响,西北走廊游牧民族的传统体育文化表现出同根异功现象,即文化起源相同,结构、内容与形式相似,但是文化的功能和意义表达并不相同。对于这种文化现象的解释,需要从人类学的田野调查入手,寻求支配文化发展的内在逻辑。

1 西北走廊游牧民族传统体育文化寻根

溯源历史,西北走廊是中华文明的发祥地之一,到处散布着远古先民生存的历史遗存。从大地湾文化遗址、马家窑文化遗址、齐家文化遗址、辛店文化遗址的发掘来看,早期生存在西北走廊的先民以狩猎、畜牧为业,兼营农耕。大约在卡约文化晚期,河湟地区的先民开始走向逐水草迁徙的游牧生活。“游牧,总而言之流动,是生存方式的最初的形式,部落不是定居在一个固定的地方,而是在哪里找到草场就在哪里放牧”[6]。专门化游牧生产的出现,是人类适应自然的结果,也是游牧民族形成的雏形。随着黄帝部落向黄河中下游发展,西北走廊成为游牧民族频繁活动之地。先秦时期的三苗与西戎,两汉时期的月氏、乌孙、匈奴、羌,两晋南北朝时期的氐、鲜卑、胡,隋唐至宋代的党项、吐蕃、回鹘,蒙元时期的蒙古族都曾游牧于此,创造了令世人瞩目的游牧文化。这些古代游牧民族或迁徙、或融合、或消失于历史记载而再难觅其踪,只有部分民族后裔厮守于草原,肩负着祖辈的使命传承着游牧文化。草原孕育出了采集、狩猎和游牧等文化形态,滋养着一代又一代的游牧民族,以致裕固族、蒙古族、哈萨克族和藏族民众视水草为父母,至今传唱吟颂。在草原自然环境中,游牧民族创造出了赛马、射箭、摔跤等传统体育文化,成为了地域和民族文化的标签。

表 1 西北走廊游牧民族传统体育项目

2 西北走廊游牧民族传统体育文化的同根异功现象

作为历史凝结成的人的生存方式,任何一种文化都有其特定的产生背景和各自质的规定性。从生产技能演变而来的游牧体育文化,反映、记述、演绎和再现了当时的日常生产活动,成为民族历史记忆不可或缺的元素。不同场域中,游牧民族传统体育文化的功能并不相同,所表达的文化意义也有区别。

2.1 仪式庆典中民族传统体育的身份建构

2.1.1 仪式庆典中的民族传统体育文化

在生产力相对低下的社会,人们对变化莫测的自然界充满了恐惧和敬畏心理,最终通过自然崇拜来寻求精神寄托。《礼记·祭法》云:“山林、川谷、丘陵,能出云,为风雨,见怪物,皆曰神”[4]。自然崇拜源自古人万物有灵的观念,表现为,视自然界的神秘物为神圣之物加以崇拜。对逐水草而居的先民而言,风雨雷电会带来灾难,水草森林能够提供生存所需的牛羊和禽兽,因此,只有通过对主宰命运的神顶礼膜拜,才能得到神的庇佑,消灾降福。西北走廊的藏族、蒙古族、裕固族等游牧民族,不但继承了祭祀山神的传统,而且会在祭祀仪式之后的庆典中举行各种民族体育活动。作为马背上的民族,赛马备受人们的喜爱,也是仪式庆典中最为常见的民族体育活动。

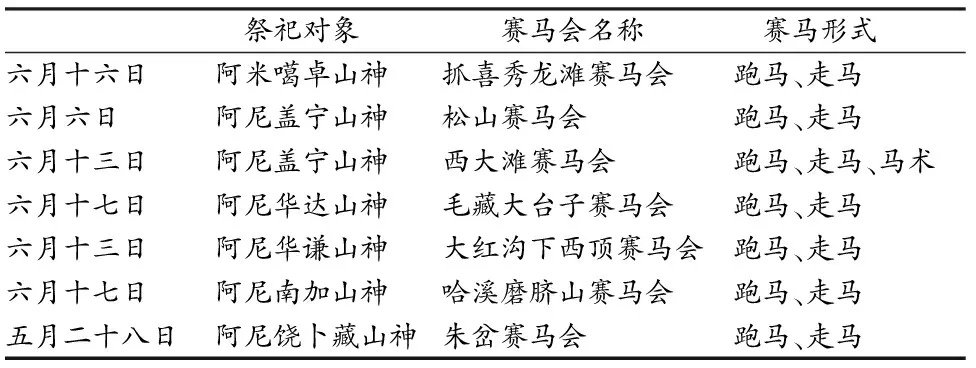

藏族是吐蕃后裔,源于上古时期的羌、戎诸部。藏族先民将祖先崇拜与自然环境中的神山崇拜联系起来,经过宗教的演绎和仪式化形成了山神崇拜,并流传至今。最为典型的是华锐藏区,每年的农历5~7月,到处祭祀山神,举办赛马会(表2)。关于赛马会的来源,民间传说有“十三战神说”和“十三勇士说”2种。传说虽不足以为信,但却反映出了华锐后人对民族英雄和祖先崇拜的心理意识。准确地说,赛马会的形成与祭祀山神密切相关。游牧生产具有流动性、分散性的特征,平时部落成员很难聚集在一起,只有在祭祀自己信仰的山神期间,才会骑马而至,在煨桑、诵经、叩拜、插箭结束后开始赛马、饮酒、唱歌。如果说英雄崇拜和祖先崇拜是华锐藏区赛马会产生的心理动因,那么,山神崇拜则是赛马会形成的宗教背景,为赛马会搭建了操作平台,使其成为可能。“赛马会是藏族群众十分喜欢的节日活动,它不仅祭拜了山神,满足了人们‘万物有灵’的观念和信仰心态,同时,因祭山神活动产生的赛马活动更是热烈,尤其是赛马在藏区独树一帜,不但有跑(奔)马、走马比赛,还有马技表演,如马上打靶、马上射箭、飞马拾哈达、蹬里藏身、马上站(倒)立等项目”[7]。

表 2 华锐藏区天祝县祭祀庆典中的部分赛马会

每年藏历七、八月间,安多藏族会前往刚任波切祭祀山神,举行转山仪式。插箭祭祀结束后,一系列的庆典活动随即展开,赛马、摔跤、拔河、跳舞、唱歌,尽显民族风情。安多藏族转山会中体育的功能,与古代奥运会中的体育并不完全相同。希腊人用体育来祭祀神灵,是以“神与人同形,同样具有喜怒哀乐”为前提的,作为祭祀仪式的一部分,这样的身体竞技在本质上是宗教的,是沟通人与神之间的象征符号。藏族赛马、摔跤、拔河与歌舞,则是在仪式之后的庆典活动,旨在维系和强化部落的族源认同与凝聚力,是沟通人与人之间的重要方式。这种庆典性的民族传统体育文化,带有宗教仪典特征,在营造集体欢腾的同时保持着仪式的严肃性。因为赛马、摔跤、拔河之首要目的不在娱乐,而重在强化族群认同,“唤醒某些观念和情感,把现在归为过去,把个体归为群体”[2]。伴随着宗教仪轨,民族传统体育文化演变为族群认同的标志和纽带,并长期沿袭、发展和传承。

蒙古族早期信仰萨满教,有着祭天的传统。《元史·祭祀志》云:“元兴朔漠,代有拜天之礼”[8]。西北走廊的蒙古族,依然保持着崇拜山水神灵的习俗,还建立了“祭海会盟”制度。每年农历七月十五日,蒙古族头领在青海湖祭海,仪式结束后到札藏寺协谈会盟之事。会盟,即商讨军国政务,蒙人南下之前就已实行;祭海,即祭祀海神,清乾隆年间形成官方制度。在祭海会盟之后,还要举行跑马打靶、赛牛、射箭、跳“羌姆”等活动。自20世纪80年代以来,环湖周边的蒙古族、藏族居民自发恢复了祭海活动,在祈求神灵保佑的同时强化了族群认同。只有参加祭祀仪式,个体才能获得信众角色,慢慢掌握宗教生活中的象征意义。仪典之后的赛马、民族歌舞,是展示民族个性和强化民族心理的文化活动。参与赛马的过程,往往是获得族群认同的过程,“仪式的过程本身要比输赢的结果重要得多”[1]。

在实验处理对被试职业认同的影响方面,国外不少研究发现,死亡凸显会使被试的内群体偏好增强,因而在研究筹备阶段,作者预期死亡凸显可能会使医学生职业认同感增强,但研究结果显示,三组被试在职业认同上差异不显著,这一研究结果可能与数据处理方式有关。 如果未对被试中的高低自尊者进行区分,而是将其作为一个整体进行分析时,实验处理对不同自尊水平个体产生的不同效应会湮没于整体中而无法显现出来。 为明确实验处理是否对不同自尊水平被试的职业认同产生不同影响,研究者后续对被试中的高自尊者和低自尊者进行了区分,并进行了组间和组内比较,确实发现了实验处理对高自尊和低自尊被试的不同影响,详细情况在下文进行讨论。

作为游牧民族,裕固族通过祭鄂博来祭祀山神。鄂博,又称“乌垒”或 “乌鲁额”,一般搭建在山顶或山坡上,用石头垒积而成,中间竖立一根木头幡杆,上面挂有撤向四周的绳子和印有图案经文的嘛呢旗,是裕固族祭祀神灵之处。大型的祭鄂博活动之后,通常会举行赛马,意味迎接神的喜种。

2.1.2 仪式庆典中民族传统体育文化的身份构建

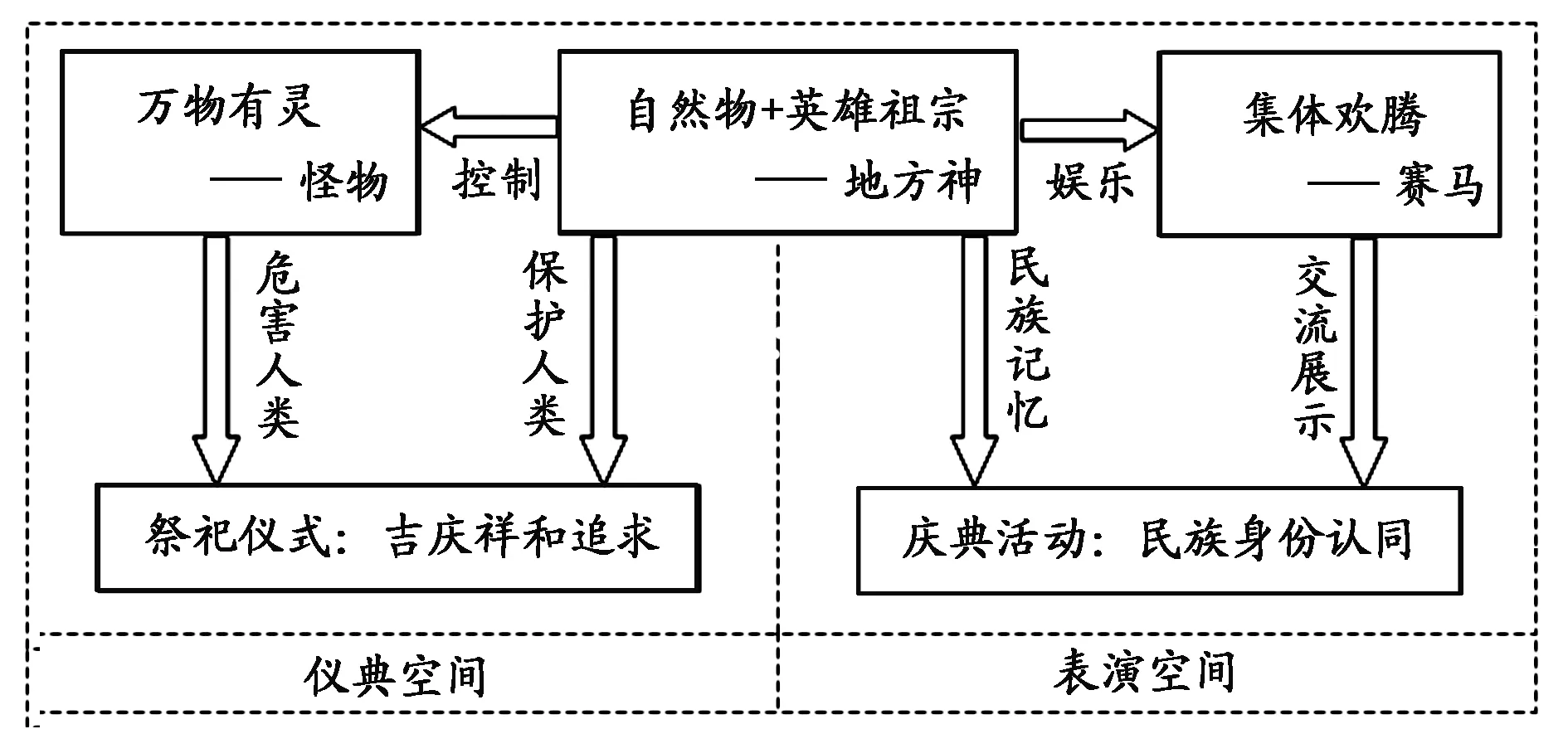

布鲁默认为:“人们对事物行为的基础在于这些事物对于他们的意义”[12]。游牧民族祭祀仪式之所以能够流传下来,原因在于民族成员对仪式的认同。仪式本身是一种地方性知识,带有明显的民族特征。祁连山区以畜牧为生的蒙古族,保留着传统的祭山仪式;生活在热带的傣族,传承着古老的祭水习俗。在游牧民族先民看来,自然的力量是巨大无比的,也是神圣的,掌管着人世间的一切,理应作为图腾加以膜拜。简单的信仰转化为内在行动的力量,促成了游牧民族对神灵顶礼膜拜的仪式。这种民间信仰行为,表面上指向神灵,看似是人对神秘物的屈服和尊敬,实则是人事,仪式本身更多地包含着人们祈盼丰收的美好愿望和对吉祥平安的心理追求。通过祭祀仪式,信仰者把现实世界中的自然物与想象世界中的神灵对应起来,借以控制或消灭想象世界中的怪物,使其不再危害人类,这就是祭祀仪式存在的文化逻辑。把自然力量当作支配自身的异己力量加以崇拜,是自然崇拜的表征。

西北走廊游牧民族的祭祀活动,以山神崇拜最为常见,一般模式为前期准备、祭祀仪式、庆典活动。在仪式前几天,头领会召集部落负责人开会商讨有关事宜,民众则准备好祭品和马匹。活动当日,牧民纷纷来到祭祀地点,在负责人的主持下进行祭祀和叩拜仪式,祈求神灵保佑平安,之后便聚集在祭祀地周边开始唱歌、跳舞、赛马、摔跤等游艺活动。从活动进程来看,仪式由神圣的祭祀活动和世俗的庆典活动组成;从仪式空间来看,仪典空间和表演空间是仪式的两极。当神事转向人事时,活动属性便由娱神转向了娱人,仪典空间也就转变为表演空间。作为公共空间,表演空间依附于仪典空间,是仪典空间的延续,两者共同构成了完整的仪式空间。空间的延续与依附,使得“表现仪式与集体娱乐如此密切,以至于人们在从仪式过渡到娱乐的过程中,并没有产生丝毫隔膜之感”[2]。在仪典空间,牧民通过祭祀神灵寄寓未来美好的期盼,从而获得心理上的慰藉;在表演空间,民族成员通过歌舞和传统体育活动,将日常生活的图景呈现在眼前,唤醒民众集体的历史记忆。

受畜牧生产的流动性和分散性特征影响,民族成员之间的日常交流机会不多,正是这种合二为一的仪式庆典活动,在表达对神灵敬畏的同时把民族成员紧紧地聚集在一起,无形中起到了增加民族凝聚力的作用。同时,仪式庆典活动蕴涵和保留着古老的文化之根,蕴藏着强烈的民族情感。参与仪式,就意味着认同共同的信仰和文化体系,并将自己的身份深深地打上民族烙印。千百年来,仪式活动“自下而上”构建游牧民族成员的身份,主动区分“我群”与“他群”,成为民族精神、民族信念与文化特征的重要载体。

图 1 仪式庆典中的文化逻辑示意图

西北走廊游牧民族的祭祀庆典活动,不但体现出了布洛克特*奥斯卡·G·布洛克特在《剧场史》中将仪式的功能归结为5个方面:1)一种知识形态,神话和仪式包括着人类对宇宙的理解;2)可以起说教的作用,通过仪式可以继承传统和传授知识;3)影响和控制事物,产生预期效果;4)用于显耀一种自然力量,或是打猎和战争的胜利,或是光荣的历史、英雄人物,或是图腾;5)娱乐作用。BROCKETT O G.History of the Theatre[M].3rd ed.Boston:Allyn and Bacon,1977:5.笔下仪式的5种功能,而且还具有身份构建功能。这是因为,仪式是民族历史的集体记忆,藉此可以追溯民族群体的共同起源。比如,汉族每年的谒陵祭祖仪式,意在缅怀共同的人文始祖轩辕黄帝;藏族的祭山仪式,同样包含着对祖先的崇拜,因为“圣神赞普入主人间于雪山高耸之中央”[10]。“在仪式中,生存世界与想象世界借助一套单一的符号体系混合起来,变成相同的世界,从而在人的真实感中制造出独特的转化”[3]。借助仪式重述本民族的历史根基,强化民族认同,缘于文化的作用。

对在场牧民而言,传统体育文化成了构建民族身份的关键。作为马背上的民族,骑马是自幼习得的行为,民族成员都是骑马能手。仪式庆典中的赛马、摔跤,输赢并不重要,重要的是参与,毕竟其象征意义远大于竞技意义。骑着自家的马匹扬鞭驰骋,行为本身是一种象征,旨在标明自我身份。换言之,赛马是一种文化符号,是游牧民族身份的象征。传统社会中游牧民族骑着马儿进行畜牧生产,闲暇时以赛马、摔跤、射箭为乐,这种逐水草而居的生活图式无疑是游牧民族的文化标签。现代定居式轮牧生产代替了传统的游牧生产,但族群的历史记忆并未发生变化,赛马仍然是游牧民族身份的象征符号。毋庸置疑,游牧民族文化表层发生嬗变,深层依然在坚守。作为游牧文化符号的传统体育, 孕育着民族的精神, 并从深层构建着民族成员的身份。如同白自英*白自英,男,1946年生,东部裕固族杨哥部落后裔,2015年1月6日肃南裕固族自治县访谈对象之一。老人所言:“裕固族人人都会骑马,自小与马、牛、羊打交道,马是交通工具。只要是裕固族人,他就会骑马,也能赛马。汉族人一般不会骑马,他就没法赛马。”显然,赛马就是裕固族身份的象征。仪式庆典中的赛马、摔跤,实际上是重现其日常生活世界,是对传统文化的寻根和对族群元记忆的呼唤。在公共性的仪式空间中,民族成员通过赛马来标识和强化自我身份,获得文化共同体的认同,重新构建民族身份,克服现代性造成的文化断裂。

2.2 旅游场域中民族传统体育的文化延伸

2.2.1 旅游场域中的游牧民族体育文化

19世纪中叶,英国人托马斯·库克(Thomas Cook)利用工业社会的制度性安排成功地孵化出了旅游业,并在20世纪风靡全球。21世纪,旅游已经成为人们的一种生活方式,极大地促进了社会经济的发展。旅游时代的到来,标志着消费结构和消费空间的变化,符号消费出现常态化。

受高原地理和常年缺水的影响,西北走廊自然观光资源相对贫乏,山水风情旅游发展异常缓慢。但作为古代民族迁徙的通道,人文旅游资源较多,不仅有秦长城、大漠雄关、莫高窟等驰名世界的历史遗存,还拥有游牧民族创造的草原文化。在市场经济的带动下,游牧民族传统体育作为经济资源和文化资源,在民族地区旅游业中充当着重要的角色,成为展现民族文化的一个“视窗”。

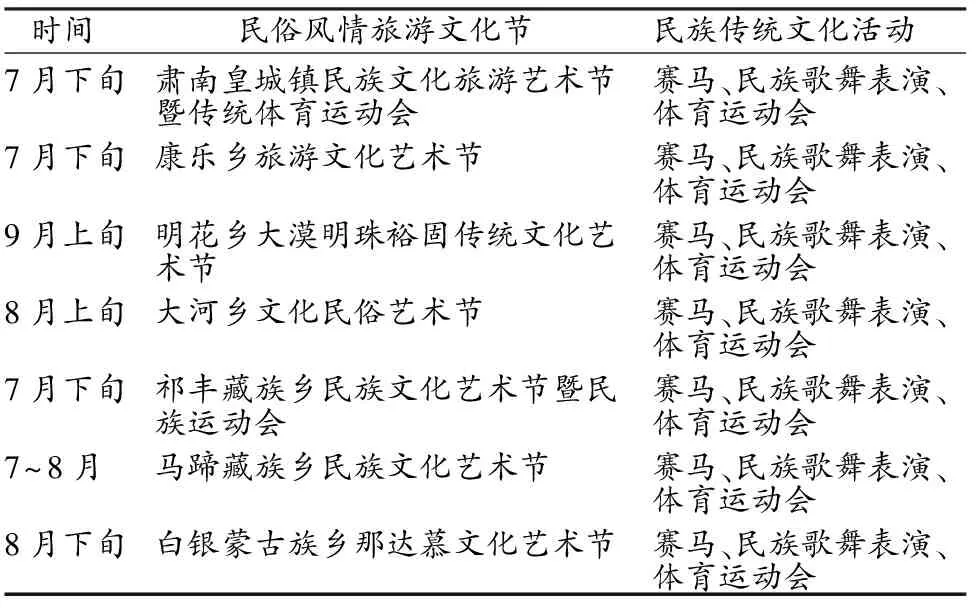

近年来,西北走廊游牧民族聚居地所在的政府抢抓旅游市场,成功地推出了一系列的旅游文化活动,其中阿克塞哈萨克民族风情旅游节、肃南县民族风情旅游文化节、肃北县那达慕民族风情旅游节、九色甘南香巴拉旅游艺术节暨玛曲格萨尔赛马会、青海省河南蒙古族自治县那达慕大会等,以民族传统体育活动为主题,内容以赛马、摔跤等传统体育和民族歌舞为主。在裕固族、藏族、蒙古族杂居的肃南县,不同民族聚居乡镇都举办民族文化艺术节,犹如草原繁星,尽显民族风情(表3)。

表 3 2014年肃南县民俗风情旅游文化节

虽然裕固族、藏族、蒙古族、哈萨克族各自拥有其独特的传统体育文化,但是赛马却为游牧民族所共有,成为草原文化的一种标志、一面旗帜和一种传统。在旅游资源开发过程中,赛马首先成为被政府征用的民族传统体育文化,每年夏、秋两季,牧区到处举办各种赛马会,借此推动旅游业的发展。赛马会中的竞技项目以速度赛马、耐力赛马和走马比赛为主,速度赛主要包括1 000 m、2 000 m、3 000 m,耐力赛有5 000 m和10 000 m,而走马赛一般以3 000 m最为常见。融入旅游场域中的赛马,遵循着旅游市场预先建构的规则,经济功能成为赛马活动的主要目的,从而有别于华锐藏族仪式庆典中的赛马。综观旅游业中的赛马会,都经历了从单一到复合、从固定到常态化的发展之路。

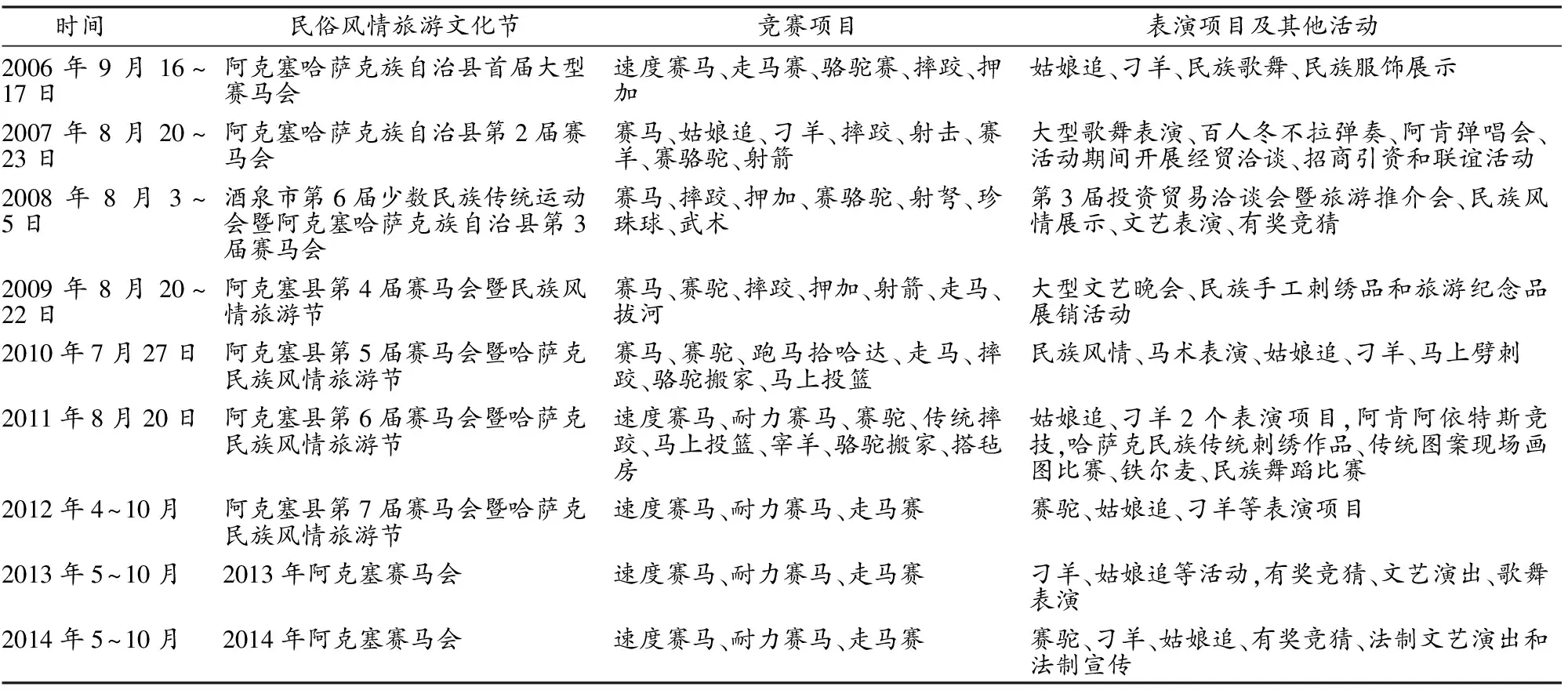

以阿克塞哈萨克族自治县赛马会为例(表4),2006年该县举办了首届赛马会,旨在发展民族体育文化和经济,之后每年举办一届,2010年赛马会与民族风情旅游节共同冠名,经济目的彰显无遗。2012年,阿克塞县采取“政府主导、部门参与、社会联动、商业运作”的模式,每两周举办1期,每月举办2期,全年共11期赛马会,使赛马会向常态化、规范化和市场化发展。2013年初,阿克塞县委、县政府制定出台了《2013年赛马会暨民族风情旅游实施意见》,确定了5~10月每半个月举办一次,全年共10期赛马会,并在五一黄金周期间推出第1期。

截至目前,西北走廊游牧民族突破了传统的时间维度,开始在各种法定节假日举行赛马会,旨在吸引更多的游客进入当地。在2014中国体育文化·体育旅游博览会上,玛曲格萨尔赛马会入选中国体育旅游精品旅游赛事,成为赛马会产业化发展的成功案例,为游牧民族赛马会的发展提供了新的模式。从旅游产业链中赛马会的发展来看,西北走廊进入现代旅游时代的时间也就是最近10年左右,明显地滞后于经济发达地区。

表 4 阿克塞哈萨克族自治县历届赛马会

2.2.2 景观展演与民族传统体育文化的再生产

在国家大力发展旅游产业的背景下,地方政府通过“文化搭台,经济唱戏”的策略,引导草原文化积极参与经济建设,从而形成了现在的草原赛马会。文化是由历史性凝结成的人类的生活方式,因而不可能以原生态的“生活图景”模式进入旅游展演中,只能通过特殊的手段加工处理后呈现在游客面前。这也意味着,旅游文化节中所展示的传统文化,实际上是将丰富多彩的生活意象浓缩、裁剪和拼凑而形成的片段性图景,通过舞台展演的形式叙述、表达和描绘游牧民族的文化生活,用以唤醒和打动临时聚集在一起的观众,满足游客猎奇的心态和对游牧民族生活的“真实体验”。从日常生活走向表演舞台,标志着民族传统体育文化已经成为一种景观,而且是一种可以随时再现的舞台景观,供人观赏和消费。随着场域的转换,民族传统体育文化的存在形态和其所具有的功能随即发生了变迁。为了生存需要,游牧民族创造了各种体育活动,成为主体日常生活的一部分;随着生产方式的变化,民族传统体育出现了竞技、娱乐和民族认同功能,现代旅游业把传统体育文化延伸到经济领域中,发掘出了新的价值。生存价值是传统社会民族传统体育文化的主导性因素,到了现代则成了剩余性因素,经济功能属于新显性因素。按照威廉姆斯[13]的观点,景观展演过程是文化的新显性因素,剥夺剩余因素,成为新的主导性因素的过程。可以说,民族传统体育文化展演在体现经济价值的同时,实现了文化的再生产。

文化的再生产与社会再生产、种的繁衍一样,是人类的再生产活动之一,也是文化发展、延续与变迁的主要方式。20世纪70年代,法国社会思想家Pierre Bourdieu提出了文化再生产理论,成为解读旅游场域文化展演现象的一把钥匙。“文化展演,必然涉及展演主题、展演者、观众、场域与展演媒介。更为重要的是,这些展演被个人或群体观看、诠释、获知,并产生意义”[9]。从表面上看,所有的展演都以发展民族传统文化为主题,但是目的却很明确,那就是大力推动旅游业,带动地方经济发展,这种结果与场域内各种力量的博弈有关。一般而言,文化景观展演过程中国家、市场和民间的力量不容忽视。自古以来,文化形成了一种传统力量,按照自身的逻辑在民间延续。市场是一种中性力量,吸引着民间文化资源进入旅游场域,至于以什么样的形式进入、目的为何,市场拥有绝对的话语权,市场所到之处,迅速拉平了文化的差异,消解了文化的价值观,继而重构旅游文化事象。当然,国家权力也是“在场”的,比如,阿克塞县历届赛马会的主办方都是地方政府,肃南民族风情旅游文化节由各乡镇政府牵头主办,青海省河南县那达慕大会、肃北蒙古族那达慕大会都是由政府主办。毋庸置疑,国家权力通过其代理机构——地方政府来引领文化的再生产。这是因为,仅靠文化自觉来消除“现代性”危机,民间力量远远不够,必须借助国家权力应对冲击。在文化展演上,“民间与政府之间相互利用,政府利用的是民间的文化资源以达到政府的经济目的,所谓‘招商引资’,而民间则运用政府的行为达到民族—国家对地方文化的认同,至少是默认”[5]。

民族传统体育文化从日常生活中被“脱域”(disembedding)出来,然后“植入”(reembedding)到旅游业中。“所谓脱域,指的是社会关系从相互作用的地域性关联中‘脱离出来’,并跨越无限的时空距离对这些关联进行重组”[11]。作为“引诱资本之物”,当民族传统体育文化成为经济发展的一种商品被市场开发后,必然对文化自身的发展产生一定的影响。毕竟,“脱域”之后不再是原生态的传统体育文化,而是在原有文化基础上的再造和各种力量交锋后的表达,实质上是文化的再生产。

图 2 旅游场域中民族传统体育的文化延伸示意图

3 结束语

作为文化沉积地带,西北走廊曾经上演不同民族迁徙的历史篇章,至今仍然保留着许多晶莹璀璨的文化瑰宝。这些丰姿绰约、特征鲜明的传统文化,是各族人民在特定的自然条件、地理环境中创造、发展和提炼出来的,体现着各自独特的生活方式、行为模式和文化心理结构,具有广泛的社会基础与共鸣效应。游牧民族传统体育文化源于生产活动,发展表现出了多链特征,功能随之多元化,仪式庆典中的身份认同功能和旅游场域中的经济价值无疑是最好的例证。虽然同根共源,同处一个文化空间,但是同构不同功,所表达的文化意义自然不能套用同一理论进行解释。在现象人类学中,文化现象与本质是统一的,只有通过田野调查获得对文化发展法则的认知,才能对文化现象做出合理的解释。

[1]阿伦·古特曼.从仪式到纪录:现代体育的本质[M].花勇民,钟小鑫,蔡芳乐,译.北京:北京体育大学出版社,2012:22.

[2]爱弥儿·涂尔干.宗教生活的基本形式[M].渠东,汲喆,译.上海:上海人民出版社,1999:498,500.

[3]克利福德·格尔茨.文化的解释[M].韩莉,译.南京:译林出版社,1999:138.

[4]礼记[M].崔高维,校点.沈阳:辽宁教育出版社,1997:155.

[5]刘晓春.仪式与象征的秩序——一个客家村落的历史、权力与记忆[M].北京:商务印书馆,2003:34.

[6]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第46卷上)[M].北京:人民出版社,1979:472.

[7]乔高才让.天祝藏族民俗[M].兰州:甘肃文化出版社,2010:101.

[8]宋濂.元史(卷72)[M].北京:中华书局,1976:1781.

[9]王明柯.羌在汉藏之间——川西羌族的历史人类学研究[M].北京:中华书局,2008:361.

[10]王尧.吐蕃金石录[M].北京:文物出版社,1982:43.

[11]ANTHONY GIDDENS.The Consequences of Modernity[M].California:Stanford University Press,1990:21.

[12]BLUMER H.Symbolic Interactionism:Perspective and Method[M].Englewood Cliffs,NJ:Prentice-Hall,1969:2.

[13]RAYMOND WILLIAMS.Marxism And Literature[M].London:Oxford University Press,1977:121-127.

The Homologous and Hetero-functional Phenomenon of the Nomads’ Traditional Sports Culture in Northwest Corridor

ZHANG Jian-hua,CHEN Qing,WANG Zeng-xi,CHANG Yi-chen

Culture phenomenon is the representation of being for the culture and the meaning expression.The homologous and hetero-functional phenomenon of the nomads’ traditional sports culture related with the multi-chains symbiosis in the northwest corridor.The cultural development has multi-chain feature and each of cultural chain has its own special significance.Although in the same cultural space,the nomads’ traditional sports show different cultural function and meaning in the ceremony and tourism field.The culture of nomads’ traditional sports is the symbolic form of the ethnic memory and self-identity through the ceremony.In other words,it is a culture of little tradition.In tourism field,the culture of traditional sports is the label and symbol of nomadic culture after mutual game among the state,market and civil power.Through the landscape performances,the nomads’ of traditional sports converts cultural capital to economic value and to achieve self extension.In essence,it is a reproduction of culture.

nomad;cultureoftraditionalsports;homologousandhetero-function;northwestcorridor

1002-9826(2016)05-0040-06

10.16470/j.csst.201605006

2016-03-06;

2016-05-25

国家社会科学基金项目(12CTY031)。

张建华(1975-),男,甘肃秦安人,教授,硕士,硕士研究生导师,主要研究方向为运动训练理论与实践、民族传统体育,E-mail:zhjh_ty@nwnu.edu.cn。

西北师范大学 体育学院,甘肃 兰州 730070 Northwest Normal University,Lanzhou 730070,China.

G80-05

A