亚里士多德论德性的四重统一*

刘 玮

亚里士多德论德性的四重统一*

刘 玮

自从苏格拉底提出“德性统一论”,这个论题就成为古希腊哲学家的一个重要共识,但是,不同的哲学家给出了不同的表达和理解方式。在柏拉图的著作中至少有三种关于德性统一论的不同表述,而亚里士多德继承、修正和发展了苏格拉底与柏拉图的这个论题,在他自己的德性理论中提出了关于德性统一的四重论证:伦理德性可以在普遍正义“之中”或“通过”普遍正义得到统一,也可以在豪迈“之中”得到统一,还可以“通过”明智这种理智德性得到统一,而最终所有的伦理德性和理智德性都在拥有智慧的哲学家“之中”达到了最终的统一。

德性统一论;正义;豪迈;明智;智慧/哲学家

就我们掌握的资料而言,苏格拉底最早提出了“德性统一论”(unity of virtue或unity of the virtues)这样一个似乎颇为有悖常识的论题,也就是说,如果我们有了某一种德性也就有了全部德性,或者一个人不可能在缺少其他德性的情况下拥有某一种德性。*这个论题的最早形态出现在被认为是柏拉图相对早期的对话(也被称为“苏格拉底对话”)《拉凯斯》(Laches)和《普罗塔戈拉》(Protagoras)中(引文参见下文的讨论)。在那之后,这个论题就成为古希腊主要哲学家的一个基本共识。*关于这种共识,可参见J.M.Cooper. “The Unity of Virtue”.SocialPhilosophyandPolicy,1988,15(1):233-274.但是,这个论题的确切含义却在学者当中引起了广泛的争议。学者们争论苏格拉底的意思到底是所有的德性都是同一的(identity),或是不可分离的(inseparability),还是互惠的(reciprocity)。*关于这个争论,可参见G.Vlastos. “The Unity of the Virtues in the ‘Protagoras’”.ReviewofMetaphysics,1972(25):415-458;D.Devereux. “The Unity of the Virtues in Plato’sProtagorasandLaches”.PhilosophicalReview,1992(101):765-789;D.Devereux.“The Unity of the Virtues”. In H.Benson(ed.).ACompaniontoPlato.Malden:Blackwell,pp.325-340;T.Penner.“The Unity of Virtue”.In G.Fine(ed.).Plato2.Oxford:Oxford University Press,pp.78-104.而当柏拉图继承了这个论题之后,问题变得更加复杂,我们在他的著作中看到了更多不同含义的统一。本文首先考察柏拉图著作中出现的德性统一论的不同形态*因为本文的重点不是讨论苏格拉底和柏拉图之间的区分,而是亚里士多德如何看待德性统一论,因此,在这部分我只讨论柏拉图著作中这个论题的不同表现形式,而不对它们做出苏格拉底抑或柏拉图的区分。,并着重区分“在……之中统一”(in)和“通过……统一”(through)这两种基本模式,随后讨论亚里士多德著作中或隐或显地提到的四种不同意义上的统一,这个讨论同时会让我们看到亚里士多德如何回应这个由苏格拉底提出、在柏拉图那里确立的论题,并看到亚里士多德对苏格拉底和柏拉图伦理思想的继承、修正和发展。

一、作为苏格拉底/柏拉图论题的德性统一论

在柏拉图的著作中,我们看到他借苏格拉底之口说到了至少三种形式的德性统一论。

(一)通过知识统一德性

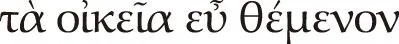

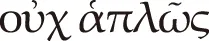

“德性即知识”是最著名的苏格拉底论题之一,也是柏拉图从苏格拉底那里继承来的重要观点。它将德性最终等同于知识,从而也就蕴含了各种看来彼此有别的德性“通过”某种知识得以统一。这里说到的“德性即知识”中的“知识”是一个宽泛的概念,也就是某种理智上的把握,因为在柏拉图的很多著作中,技艺(technē)、知识(epistēmē)和智慧(phronēsis)之间并没有明确的区分,但是,我们还是可以找到分别使用了这三个词的典型例子:

在这三段文本中,柏拉图分别将统一德性的要素称为知识、技艺和智慧,正是“通过”这种理智上的把握,各种德性(最主要的就是勇敢、节制、正义,有时候还会提到虔诚)得以实现统一,而这种理智能力扮演了计算、量度、货币之类的中介功能,并由此成为“全部德性”。*由于篇幅所限,本文不更多讨论柏拉图说“通过”知识统一德性和知识等同于德性这两个论题之间是否存在某种张力,这也是前文中提到的如何理解苏格拉底的“德性统一论”的主要问题之一。

(二)通过秩序统一德性

在柏拉图的文本中我们看到的第二种统一德性的方式是“通过”某种组织或秩序实现的:

在这两段引文中,柏拉图都将灵魂的秩序看得至关重要,正是这种秩序使得一个人拥有全部德性,并由此成为好人。至于这个秩序到底是什么,柏拉图并没有给出唯一的答案。在《高尔吉亚》中,他强调这个秩序在于“节制”(sōphrosunē),因为节制的人知道应该追求什么,不该追求什么,知道“恰当的事情”,不会超出应有的界限,因此,正是节制给灵魂赋予了秩序。而在《理想国》中,柏拉图直接讨论了灵魂之中的三分结构,并认为是灵魂中的“正义”(dikaiosunē),也就是灵魂的每个部分做最适合它的事情,给灵魂赋予了秩序,从而让一个人可以拥有所有的德性,不会去做任何坏事(《理想国》441c-445e)。不管柏拉图最终是将节制还是正义看做秩序的源泉,这两段文本都清楚地表明,“通过”灵魂的秩序各种德性可以得以统一。

(三)在哲学家(王)之中统一德性

在柏拉图的著作中能够看到的第三种德性的统一是在哲学家(王)之中统一,柏拉图在《理想国》第六卷开头给了哲学家最高的礼赞,称哲学家集各种优点和德性于一身:

【T6】记忆力好、善于学习、心存高远、让人喜爱、是真理之友和亲人、正义、勇敢、节制。(《理想国》VI.487a3-5;参见485a-487a的完整讨论)

哲学家之所以配得上这样的礼赞,这种统一之所以不同于第一种“通过”知识的统一,最终的原因在于哲学家认识了善的理念(hēideatouagathou),而这个理念是一切存在、知识和价值的最高本原:

这样看来,把握了善的理念的哲学家也就同时把握了一切分有善的事物,他也就拥有了一切德性,他不仅可以认识得最好,而且也行动得最好。同时,正是由于他把握了善的理念,所以最有资格进行统治,因为城邦同样是以善为目标的。这样,所有的德性就都在他“之中”得到了终极的统一。

在简要考察了柏拉图不同著作中德性统一论的三种看起来截然不同的表现形式之后,我们转过头来考察亚里士多德如何理解这个论题,以及他如何用多个层面以及更系统的方式来处理这个论题,这同时也会让我们看到亚里士多德如何继承、修正和发展这个著名的苏格拉底/柏拉图学说。*关于柏拉图讨论的这几种不同层面的统一论之间是什么关系,相互之间是否存在矛盾,是否代表了柏拉图思想的发展,还是同一个论题的不同侧面,本文无法展开,但塞德利提供了进一步研究的很好起点。参见D.Sedley.“The Unity of Virtue after theProtagoras”.In B.Collette and S.Delcomminette(eds.).Unitéetoriginedesvertusdanslaphilosophieancienne.Paris:Ousia,2014,pp.65-90.

二、亚里士多德的德性统一论

与柏拉图通常只讨论希腊人心目中四种最主要的德性(勇敢、节制、正义、智慧)不同,亚里士多德对德性进行了细致的分类。按照与德性相对应的灵魂部分,德性被分为两大类:一类是伦理德性(aretē ēthikē,或品格德性),是灵魂中欲求部分的德性,也就是欲求部分服从理性,从而产生恰当的情感和行动;另一类是理智德性(aretēdianoētikē,或思想德性),也就是灵魂中真正拥有理性部分的德性。伦理德性根据所涉及的情感或行动领域,可以“横向”地划分为勇敢、节制、慷慨、豪迈、正义等;就完善程度而言,还可以“纵向”地划分为“自然德性”(aretēphysikē)、“习惯化的德性”(aretēethistē)和“严格意义上的德性”(aretēkuria)。“自然德性”是人们与生俱来的一些基本禀赋,有些人可能倾向于勇敢,有些人倾向于节制;“习惯化的德性”是人们通过反复行动形成的习惯,或者通过政治共同体的荣誉与羞耻、奖赏与惩罚加以规约形成的德性,它强调的是做出有德性的事情,而并不意味着在品格上达到了完善,因此还不是“完全德性”;而所谓“严格意义上的德性”或“完全德性”,则是指人在正确的情感和行为取向之上,还拥有了明智(phronēsis)这种进行思虑(bouleusis)的理性能力,从而保证他在任何场合都能做出正确的选择,完成有德性的行动。*“自然德性”与“严格意义上的德性”的区分,参见《尼各马可伦理学》VI.13。在亚里士多德的伦理学中,是否有不同于自然德性和严格意义上的德性的“习惯化的德性”,学者们存在争论。大多数学者认为只存在两个层面的德性,即“自然德性”和“严格意义上的德性”,他们或者认为“自然德性”包括了习惯化的品格状态,或者认为“习惯化的德性”就等同于严格意义上的德性。比如S.A.White. “Natural Virtue and Perfect Virtue in Aristotle”.ProceedingsoftheBostonAreaColloquiuminAncientPhilosophy,1992(8):135-168;H.Curzer.AristotleandtheVirtues. Oxford:Oxford University Press,2012,ch.14。而倾向于主张存在“习惯化的德性”的学者主要是:D.Bostock.Aristotle’sEthics. Oxford:Oxford University Press,2000,p.86;J.Moss.“‘Virtue Makes the Goal Right’:Virtue andPhronesisin Aristotle’s Ethics”.Phronesis,2011(56):204-261。笔者认为“习惯化的德性”对于理解亚里士多德的德性理论至关重要。首先,亚里士多德认为“自然德性”是“与生俱来的”(euthusekgenetēs),并且是孩子和野兽都具有的(《尼各马可伦理学》VI.13.1144b5-9),这与经过反复行动以及习惯化的训练获得的德性显然是两种不同的状态。其次,“习惯化的德性”最有代表性的讨论就是“政治性的勇敢”,亚里士多德明确提到这种状态与严格意义上的勇敢不同(参见下文的讨论)。再次,虽然亚里士多德在大多数地方都只提到“自然德性”和“严格意义上的德性”的二分,但是,毕竟在《尼各马可伦理学》VII.8.1151a18-19明确提到了“习惯化的德性”,并将它与“自然德性”并列,并且在《尼各马可伦理学》X.9.1179b23-26提到人们需要由习惯作为准备,去发展德性。在这里,习惯就像滋养种子的土壤,显然不同于作为种子的自然德性和作为长成的植物的严格意义上的德性。而理智德性则是灵魂求真的状态,除了明智这种与伦理德性密切相关的理智德性之外,还有技艺、知识、理智和智慧。亚里士多德对德性高度复杂的分类也给讨论他著作中的德性统一性论题增加了额外的困难,我们需要分别考虑伦理德性内部是否存在统一、理智德性内部是否存在统一,以及伦理德性和理智德性这两个分别的序列之间是否存在统一。*关于亚里士多德德性统一论的通常讨论,或者将目光集中在大方(megaloprepeia)和豪迈(megalopsychia)这两种涉及“大”的伦理德性是否对德性的统一造成了困难,比如T.H.Irwin. “Disunity in the Aristotelian Virtues”.OxfordStudiesinAncientPhilosophy. Supplementary Volume,1988:61-78;E.Halper. “The Unity of the Virtues in Aristotle”.OxfordStudiesinAncientPhilosophy,1999(17):115-144;S.Gardiner. “Aristotle’s Basic and Nonbasic Virtues”.OxfordStudiesinAncientPhilosophy,2011(20):261-296;或者将目光集中在通过“明智”实现的统一(也就是下文讨论的第三种统一),比如Cooper. “The Unity of Virtue”(前引);E.Telfer.“The Unity of Moral Virtues in Aristotle’sNicomacheanEthics”.ProceedingsoftheAristotelianSociety,1989-1990(91):35-48;White. “Natural Virtue and Perfect Virtue in Aristotle”(前引)等。而本文的一个主要目的是想指出,只讨论这些层面的统一,还不足以充分理解亚里士多德的德性统一论。

(一)以普遍正义统一伦理德性

在详细讨论正义这种德性之前,亚里士多德先通过“同名异义”(homōnumia)现象区分了正义的两种含义:一种是与违法相反的普遍意义上的正义或普遍正义(dikaiosunēholē),也就是守法(nomimon);另一种是与贪婪和不公平相对的公平(isos)。前者也被称为“完全的德性”(aretēteleia),也就是它统一了所有的伦理德性。亚里士多德对普遍正义的讨论分为两个步骤,首先是强调遵守法律:

亚里士多德当然不是法律实证主义者,他很清楚地提到,有些法律是正确的,有些法律是错误的,而正确与否的标准就是法律能否促进真正的德性和幸福。不同政体中的法律会偏袒不同的统治阶层,寡头制城邦的法律自然会看重金钱,从而偏向寡头;而民主制城邦中的法律自然会强调平等,从而偏向平民(《尼各马可伦理学》V.3.1131a25-29;《政治学》III.9)。因此,亚里士多德才强调在法律正义和自然正义之间的区分(《尼各马可伦理学》V.7)。

但是,即便如此,亚里士多德依然主张遵守法律是正义的,作为守法的普遍正义为德性提供了统一的基础,甚至就是完全的德性。这是因为,在一个共同体中,法律规定和指导一切,尤其规定了统治者想要公民们获得的德性的内容,并且通过规定公民们的行动,施加赏罚来促使他们成为法律规定意义上的“好公民”。这些规定提供了对共同体的成员进行习惯化教育的基础,而习惯化正是获得伦理德性的基础。因此,在【T8】中,亚里士多德特别强调了“所有合法的东西在某种意义上就是正义的”,而并不是说合法的东西在绝对的意义上正义。*在亚里士多德那里,“好公民”与“好人”之间有着重要的差别。前者是由一个城邦及其法律制度规定和塑造的,而后者则是无条件地符合严格意义上的德性。关于这个差别,相关的讨论参见《政治学》III.4-5,以及D.Keyt. “The Good Man and the Upright Citizen in Aristotle’sEthicsandPolitics”.SocialPhilosophyandPolicy,2007,24(2):153-175.

每种政体都试图将自己信奉的价值灌输给公民,而灌输的过程正是通过法律的规定,从公民的教育开始的,法律规定了什么是勇敢、节制、慷慨的德性,并且通过奖惩使得公民按照法律的规定行动。亚里士多德关于“政治性的勇敢”(andreiapolitikē)的讨论最好地体现了这种守法意义上的德性。这些公民受到法律的约束,规定他们在战场上只有坚守阵地才是勇敢,他们也就按照法律的规定做了坚守阵地的勇敢行动,但是,他们这么做并不是因为他们在心里认为坚守阵地本身是一件高贵或美好(kalon)的事情,具有内在价值,而是因为他们想要获得随之而来的荣誉,害怕当逃兵带来的羞耻(《尼各马可伦理学》III.8.1116a18-29)。一个人做了勇敢的行动并不意味着他拥有勇敢的品格,是一个勇敢的人,品格和行动之间的差别对亚里士多德来讲非常重要(II.4.1105a17-33)。但正是反复去做有德性的行动,给人们提供了获得伦理德性的习惯基础,因为“我们通过做正义的事情变得正义,通过做节制的事情变得节制,通过做勇敢的事情变得勇敢”(II.1.1103a34-b2)。*这种对于德性的培养,与柏拉图在《理想国》第二、三卷中通过法律规定文艺和体育教育的内容,通过灌输“正确的意见”训练未来的护卫者相似。但是,在《理想国》的语境中,柏拉图没有说他们能够因此具有所有德性。

亚里士多德讨论正义作为完全德性的第二步是强调正义是与他人有关的德性。而这与作为守法的普遍正义着眼于政治共同体的公益(common good),而非服务于个人的一己私利密切相关。紧接着【T8】引用的文本,亚里士多德说道:

在第二个步骤里,亚里士多德再次强调了正义不仅仅是拥有德性,而是要“运用”全部德性,也就是做出有德性的行动。同时,他也强调,我们在按照正义的要求行事时,不仅仅着眼于自己的好和幸福,而是有意识地将“他人”置于自己的考量之中,这正是规约一个共同体的法律给公民提出的要求。普遍正义与其他德性的差别也在这里充分显露出来:正义并不仅仅是各种德性与他人有关的那个侧面或维度,比如我们在战场上做勇敢的行动必然会有保护战友、保护城邦这种与他人有关的方面,普遍正义与其他伦理德性的真正区别在于,作为守法的普遍正义要求人们从他人、从法律、从共同体的视角去看待所有的德性。这就是亚里士多德为什么一方面说“德性与正义是相同的”——因为正义规定了所有的德性,按照正义的要求行事就是按照德性的要求行事;另一方面又说“德性的所是与正义的所是不同”——因为它们的要求并不完全相同,一个是从个人的幸福出发,另一个则是从共同体的视角出发。*在如何理解普遍正义和其他德性的差别这个问题上,我大体同意克劳特的看法。参见R.Kraut.Aristotle:PoliticalPhilosophy.New York:Oxford University Press,2002,pp.119-121.

亚里士多德讨论的这种作为守法的普遍正义,为伦理德性之间的统一提供了基础。这个基础就体现在正义对于人们行动的规范上,通过按照法律的规定教育孩子,通过做法律规定的行动,人们具有了成为一个完全有德之人的良好起点,同时将共同体的公益置于自己的伦理考量之中。一方面,我们可以说伦理德性“通过”普遍正义得以统一,因为正是法律和普遍正义给公民提出了一系列规范,通过遵守这些规范,公民们实践了所有的德性。另一方面,我们也可以说,伦理德性在普遍正义“之中”实现了统一,因为作为一个遵守法律的各种要求,从而拥有普遍正义的人,他也就至少在行动的层面拥有了其他伦理德性。但也正是因为普遍正义规范的是人们的行动,而不能直接规范人们的灵魂,因此,通过普遍正义或者在普遍正义之中实现的伦理德性的统一,还不是严格意义上的德性,而是习惯化的德性意义上的统一;同样,通过法律培养出来的具有完全德性的“好公民”,也并不等于依据自然的或绝对意义上的“好人”。

通过上面的考察,我们可以看到亚里士多德如何回应柏拉图在《理想国》(【T5】)中提到的在正义给出的结构中各种德性得以统一的看法。在柏拉图看来,正义的统一力量在于保证城邦和灵魂的各个部分做属于它的恰当工作,因而既是政治性的也是与灵魂相关的;而在亚里士多德看来,普遍正义作为守法大体上是一种政治性的德性,强调的是法律赋予城邦以秩序,这种秩序当然也会对灵魂产生影响,但毕竟还不同于灵魂本身实现了完美的结构。正义统一其他各种德性的方式是给出一个由法律提供的结构,在政治共同体之中给各种德性赋予恰当的位置。

(二)伦理德性在豪迈之中的统一

豪迈(megalopsychia)的字面意思是“灵魂的伟大”(megas+psychē),是一种关乎对人价值的认识,是否配得到大的荣誉的德性。豪迈者认为自己有很大的价值,配得上极大的荣誉,并且确实如此。与它相对的两种恶性是虚荣(chaunotēs)和谦卑(micropsychia),前者是本不配得到大的荣誉却认为自己配得,后者是本来配得到大的荣誉却认为自己不配。*在亚里士多德讨论过的所有伦理德性中,豪迈引发了学者们的最多争论,关于这些争论,可参见拙文:《荣誉与自我认识:亚里士多德论豪迈》,载《世界哲学》,2016(1):36-44。亚里士多德似乎很自然地认为一个具有伟大灵魂的人必然拥有所有其他的伦理德性:

在亚里士多德看来,豪迈者是最好的人,拥有全部的伦理德性,因此,也就配得上最大程度的最大的外在的好——最大的荣誉。他的价值甚至远远超出了这些荣誉,但是,因为其他人没有更好的东西可以给他,他也就接受了这些荣誉。亚里士多德将豪迈视为其他伦理德性的“装饰”或“桂冠”,由此所有的伦理德性在豪迈“之中”实现了统一。

在这里,亚里士多德给出了两个理由来解释这种由豪迈给出的统一性。第一个是豪迈使得其他德性更加宏大,这是因为豪迈者由于对自己的德性和好有着充分的认识,对于事物的重要性和价值也有着充分的认识,体现出一种能够分清主次轻重和从容不迫的气度,因此,会让他身上的其他德性显得更加宏大。我们可以想象两个政治家,都拥有所有其他德性,但是,一个豪迈,另一个谦卑。第一个政治家很自然地会在他的演讲和行动中展现出宏大的气度,更愿意在公共场合发表讲话,采取大刀阔斧的政策,带领庞大的军队进行困难的远征;而第二个政治家虽然也具有同样的德性,但却因为对自己的价值认识不足,怯于在讲话和行动中表现出那种宏大的气度。显然,第一个政治家因为豪迈而拥有更好的“装饰”,更容易做出伟大的事业,让他的其他德性得到更好的展示,从而为自己赢得“桂冠”。

亚里士多德给出的第二个解释豪迈可以统一其他德性的理由是,没有其他德性豪迈不能产生,豪迈者必然是在其他领域都已经拥有了德性并且做得很好,才清晰地意识到自己拥有完全的德性,并基于这种自我认识发展出那样一种气度。也就是说,豪迈者的产生是一个基于其他德性和对其他德性的自我认识的动态过程。一个人首先具有了某种程度上的某些德性(比如勇敢和节制),之后认识到自己具有这些德性是一件有价值的事情,自己因此配得到荣誉,从而根据前面一点拥有更多的德性,并发展出对自我价值的充分认识,最终具备豪迈。*在这里,我同意R.Crisp对这个动态过程的分析。参见R.Crisp.“Aristotle on Greatness of Soul”. In R.Kraut(ed.).TheBlackwellGuidetoAristotle’sNicomacheanEthics. Malden:Blackwell,pp.158-178.按照这样的理解,豪迈就不是一种一般意义上的德性,而是建立在其他德性之上的“二阶德性”。

在《欧德谟伦理学》中,亚里士多德提到了豪迈统一其他伦理德性的另一种方式:

在这里,亚里士多德给出了这样的推论:

(a)所有的德性都关乎正确判断大的和小的好;

(b)拥有最好状态的人追求最大的好;

(c)最大的好指引着所有其他的好(隐含的前提);

(d)豪迈是最好的状态;

(e)豪迈指引关于大的和小的好的判断;

(f)因此,豪迈伴随着所有其他德性,或者其他德性伴随着豪迈。

亚里士多德在这里想要表达的意思似乎是,豪迈作为一种关乎大的价值的德性(这是“豪迈”这个词本身已经预设了的),给人们提供了判断大小的标准。一个人如果只具有较小的好或者某一种单独的德性,那么他就只能对较小的价值或者在有限的领域里面做出判断;只有当他拥有了最大的好,配得上最大的价值,他才能同时判断大的和小的。而这种判断正是每一种德性都需要的,因为每种德性最终都是要对具体的情况做出判断。因此,豪迈作为判断大小的标准,一个人如果没有其他德性就不能存在(因此说“它伴随着所有德性”);同时,如果想对其他德性所涉及的较大的情境做出判断,也需要豪迈这种德性。

豪迈统一各种伦理德性的方式,并不是提供一个像普遍正义那样的结构,从而通过它统一其他德性,而是要让其他德性在豪迈“之中”得以统一,尤其是我们考虑到豪迈作为一种“二阶德性”的独特地位,这一点就显得更加突出。这种统一有可能是在“习惯化的德性”层面的统一,也有可能是在“严格意义上的德性”层面的统一,这取决于豪迈者是否拥有明智这种理智德性。即便没有,他似乎也可以由于拥有所有其他德性,并且认识到自己的价值而展现出豪迈的气度。《尼各马可伦理学》中讨论的那种作为“装饰”或“桂冠”的豪迈,在柏拉图的著作中似乎找不到对应,这毋宁是亚里士多德提出的一种作为理想品格的境界。而在《欧德谟伦理学》中讨论的那种豪迈更接近柏拉图在《普罗塔戈拉》(【T2】)中提到的“量度的技艺”,也就是判断和平衡好与坏、大与小、多与少,但差别在于豪迈并不是这个量度的技艺本身,而是给量度提供了大与小的标准。在亚里士多德那里,这种“量度”本身正是下文要讨论的明智的功能。

在转向关于明智的讨论之前,我们还需要对伦理德性的不统一性(disunity)略作交代。在讨论各种伦理德性的过程中,亚里士多德只在讨论正义和豪迈的时候,提到了伦理德性的统一性问题,而且在少数地方还专门提及了德性不统一的可能性。比如:“有些在战争的危险面前非常怯懦的人也可以是慷慨的”(《尼各马可伦理学》III.6.1115a20-21);“如果有人配得到很少也确实这样认为,那么他就是节制,而非豪迈”(IV.3.1123b5-6);德性的不统一“在自然德性中是可能的”(IV.13.1144b36)。亚里士多德有充分的理由认为,在“自然德性”或“习惯化的德性”的层面上,确实存在德性的不统一性,比如:一个人天生倾向于勇敢但是却容易放纵自己的欲望,或者一个拥有政治性的勇敢的人非常吝啬。因为亚里士多德毕竟给每一种德性划定了一个相对独立的领域,有与之对应的情感和行动,因此,在一定程度上具有分离性。

(三)通过明智实现伦理德性的真正统一

亚里士多德对伦理德性的著名定义中充满了对理性的诉求:“伦理德性是一种决定的状态(hexisprohairetikē),在于中道状态,它是相对于我们的中道,这是依据理性(logōi)确定的,也就是像明智者(hophronimos)确定的那样”(《尼各马可伦理学》II.6.1106b36-1107a2)。这里的“决定”、“理性”、“明智者”都指向了严格意义上的伦理德性“通过”明智实现的统一。亚里士多德通过直接回应苏格拉底的论题引入了这种统一:

在这里,亚里士多德再次确认,在“自然德性”上(我们还可以补充“习惯化的德性”),伦理德性之间的分离或不统一是完全可能的,但在“严格意义上的德性”上则是不可能的。正是“通过”明智这种“单一的状态”,所有的伦理德性在理智层面得到了统一,也就是在“伴随正确理性”的意义上得到了统一。作为一种进行计算的理性能力,明智决定了“什么事情促进整体而言的好生活”(《尼各马可伦理学》VI.5.1140a27-28),它是进行思虑的德性,决定行动者在每一个具体的情境之下应该做什么样的行动才是有德性的,也就是找到具体情境下的中道,要“在正确的时间、关于正确的事情、对正确的人、为了正确的目的、以正确的方式”做出正确的事情(II.6.1106b21-22)。这种思虑的能力对于所有的伦理德性来讲都是相同的,都是以幸福和德性为目标,找到当下最能够实现德性的行动,并进而确定实现这个行动的手段等要素,直到将这个链条推到行动者的具体举措,这样“分析的最后一步就成为了实现的第一步”(III.3. 1112b23-24)。因此,进行思虑的明智就将所有严格意义上的伦理德性统一到了一起。通过这个讨论,亚里士多德一方面保留了苏格拉底那个著名论题中合理的要素,也就是伦理德性不能离开某种理智能力;同时又修正了苏格拉底论题中不合理的成分,也就是将德性等同于知识。亚里士多德认为伦理德性在本质上并非知识,也与理智德性有着重要的差别,毕竟它们分属于灵魂的两个不同部分。伦理德性并非在明智自身“之中”得到统一,而是“通过”明智得到统一。

在这两组说法中,亚里士多德一方面将伦理德性与明智拉得非常近,好像明智决定了有关伦理德性的一切;而另一方面,又将伦理德性和明智分开,赋予它们截然不同的功能,伦理德性确定目的,而明智只是帮助确定如何实现这个目的。这两个看似矛盾的主张也将亚里士多德的解释者们分成了两派:反理智主义者强调亚里士多德后面这组文字的字面意思,认为这里说的“伦理德性”只是“自然德性”或者“习惯化的德性”,不包括理智,因此,让亚里士多德的立场与休谟或者某种休谟主义比较接近。而相反的理智主义者则无法接受这种休谟式的亚里士多德解读,认为这种立场违背了亚里士多德对理性价值的高扬。*这个问题引发了学者们非常激烈的争论。理智主义者认为亚里士多德这句话并没有充分表达自己的意思,行动的目的最终还是由理智决定的,可参见:T.H.Irwin.“Aristotle on Reason,Desire and Virtue”.JournalofPhilosophy,1975(75):567-578;R.Sorabji.“Aristotle on the Role of Intellect in Virtue”.In A.O.Rorty(ed.).EssaysonAristotle’sEthics. Berkeley:University of California Press,1980,pp.201-220;J.M.Cooper. “Reason,Moral Virtue and Moral Value”.In M.Frede and G.Striker(eds.).RationalityinGreekThought. Oxford:Oxford University Press,1996,pp.81-114;H.Lorenz.“Virtue of Character in Aristotle’s Nicomachean Ethics”.OxfordStudiesinAncientPhilosophy,2000(37):177-212.而反理智主义者阵营包括:W.W.Fortenbaugh. “Aristotle’s Conception of Moral Virtue and Its Perceptive Role”.TransactionsandProceedingsoftheAmericanPhilologicalAssociation,1964(95):77-87;W.W.Fortenbaugh.“Aristotle’s Distinction Between Moral Virtue and Practical Wisdom”.In J.P.Anton and A.Preus(eds.).EssaysinAncientGreekPhilosophyIV:Aristotle’sEthics. Albany:State University of New York Press,1991,pp.97-106;Moss.“‘Virtue Makes the Goal Right’”(前引);Moss.“Was Aristotle a Humean? A Partisan Guide to the Debate”. In R.Polansky(ed.).TheCambridgeCompaniontoAristotle’sNicomacheanEthics.Cambridge:Cambridge University Press,2014,pp.221-241.

在这个问题上,我认为以莫斯(Moss)为代表的反理智主义者给出的解释更加符合亚里士多德的意思,也让他的整体理论更加和谐。因为伦理德性是一种需要权衡各种要素的中道状态,因此,亚里士多德仅仅赋予明智“促进目的”而非“确定目的”的工作,这样做其实并没有削弱理性的价值,而且这也正是亚里士多德强调技艺和明智是灵魂“计算部分”(logistikon)的德性的意义所在(《尼各马可伦理学》VI.1.1139a3-15)。当一个拥有良好品格、以德性作为人生目的的将军,在战场上要采取勇敢的行动时,是“勇敢”这种伦理德性为他接下来的行动提供了目的,但由于这是一个具体的情境,什么样的行动能够实现勇敢的德性一开始可能并不确定,需要灵魂负责理性计算的部分考虑当下的各种因素,比如敌我力量的对比、地形的状况、这一仗的战略地位等,确定到底是死守更加“勇敢”,还是采取游击战的策略,甚至实施战略撤退更加“勇敢”。在这里,将一个仅仅作为目的的“勇敢”落实为具体情境下的具体行动的计算过程,就是明智通过思虑做出的。*这里还有一个进一步的区分,也就是在“聪明”(deinotēs)和“明智”之间的区分。前者是服务于任何目的(不论好坏)的理性计算能力,而后者必须要服务于伦理德性确定的目的(参见《尼各马可伦理学》VI.12.1144a23-b1)。

但是,莫斯的反理智主义立场也需要做一些修订,最主要的问题似乎出在她认为习惯化是一种非理性的认知过程(non-rational cognitive process)。考虑到亚里士多德认为明智是一种特殊的理智德性,需要同时认识普遍和个别,需要很多经验(《尼各马可伦理学》VI.7.1141b14-23),因此,必然与习惯化的过程结合到一起,不像其他理智德性是相对简单的教与学的问题(II.1.1103a14-18)。*亚里士多德在这里说到理智德性大部分(topleion)是通过教学获得的,而这里的例外显然是明智。我们也没有理由认为习惯化只是一个限于毫无理性的孩子的过程,因为理性恰恰是一个随着年龄和经验的增加逐渐发展的过程,因此,我们有理由认为习惯化是一个有理性参与其中的带有反思性的过程,在这个过程中一个人逐渐获得明智的判断能力。当亚里士多德说目的由“自然德性”或“习惯化的德性”确定的时候,他强调的并不是一种与理性截然分离或无关的状态,而是在强调伦理德性中作为欲求或动机的那个方面,毕竟伦理德性本身是灵魂欲求部分的德性,是欲求部分给出一个想要追求的动机,之后由理性去实现这个动机。而当亚里士多德说欲求部分的德性在于服从理性的时候,他的意思主要是两个方面:一个是这种动机与由理性确定的普遍规则相符(也就是德性与幸福);另一方面,在具体的行动上,符合理性给出的最能够促进目的的行动,也就是不会出现“不自制”(akrasia)的情况。

简而言之,在关于明智的讨论中,亚里士多德直接回应了苏格拉底/柏拉图在第一个意义上讨论的德性统一论,反驳了苏格拉底/柏拉图论题中将伦理德性过于理智化的倾向,反对认为明智本身等同于各种伦理德性;而是赋予明智更加有限的作用,即“通过”明智进行的思虑,以伦理德性为行动目的的人可以决定在具体的情境下采取什么样的行动才是真正符合德性的。正是通过明智,各种严格意义上的伦理德性得到了统一,并且实现了在理智德性和伦理德性之间一定程度上的统一。

(四)在哲学家中实现的伦理与理智德性的最终统一

正是智慧这种最高的理智德性,为各种理智德性带来了统一。我们很容易理解智慧能够统一知识和理智,因为智慧本身就被定义为关于最神圣对象的知识加上理智(《尼各马可伦理学》VI.7.1141a18-20)。在亚里士多德看来,如果我们想要探究最为神圣的对象(也就是神学,或许还包括宇宙论和形而上学),攀上知识的顶峰,需要以其他知识为基础,吸收所有这些研究领域的第一原理,并将它们整合成为一个系统。只有这样,才有可能上升到对最神圣的对象的理解。

那么,智慧在什么意义上统一了明智呢?智慧所涉及的最神圣的对象看起来和人生毫无关系。但是,在亚里士多德看来,如果想要实现智慧,就必然需要明智的帮助:

明智不能支配智慧,因为后者是人类灵魂中最高的理智能力所能实现的最高德性,但是明智可以像医学以健康为目的,并带来健康一样帮助智慧得以实现。而帮助的方式就是安排和组织一个人的生活,使他能够合理地利用时间、平衡生活中的各种要素、排除可能妨碍沉思的东西等等。因此,如果将智慧和沉思看做主人,那么明智就是这个主人的“管家”(epitropos,这正是亚里士多德在《大伦理学》[MagnaMoralia]I.35.1198b17-18中使用的比喻)。这样看来,明智就是智慧的必要非充分条件,也就是说一个人可能只拥有明智,而无法实现智慧,比如像伯里克利这样的政治家,他可以审时度势地为雅典制定最好的政治和战争策略,但他并不是一个把握了宇宙至高真理的哲学家,因为智慧的实现对人的理智能力要求很高。另一方面,在亚里士多德看来,并不会出现一个已经实现了智慧却并不拥有明智的哲学家,因为没有了明智的协调,一个人就不可能实现智慧这种最高的理智成就。即便是那些看起来毫不关心自己的生活,为大众所不解甚至耻笑的哲学家其实也拥有明智。*《尼各马可伦理学》VI.7.1141b2-9中的说法,尤其是关于泰勒斯和阿那克萨戈拉的例子,表面看来是说明智与智慧无关,哲学家可能完全没有明智,但是如果我们仔细考察这段话的措辞和语境,发现它反而可以支持亚里士多德认为哲学家具有明智的观点。关于这个问题,参见拙文:《明智与智慧:从亚里士多德笔下的泰勒斯和阿那克萨戈拉说起》,载《哲学门》,2012(26):39-60。

这样,智慧就统一了知识、理智和明智这三种理智德性,在理智德性内部实现了某种程度的统一。我这里强调“某种程度”,是因为我们必须承认,智慧并不能够统一各种技艺,尤其是像木匠、鞋匠之类的手工技艺,亚里士多德不仅没有在任何地方暗示过哲学家会是一个好的手工匠人,而且他还认为手工技艺的操练会剥夺人们的闲暇,从而让他们既没有办法实现政治生活,更不可能实现哲学沉思。但是亚里士多德或许会认为,智慧的实现需要包括诗学、修辞这两种和政治、伦理密切相关的技艺。

前文已经充分讨论了明智如何实现伦理德性的统一,那么拥有明智的哲学家也就因此拥有了各种伦理德性,从而实现了在理智德性与伦理德性之间的最终统一。有学者担心,实践伦理德性会剥夺哲学家进行哲学沉思的闲暇。但是亚里士多德似乎从来没有担心过这个问题。因为我们有理由认为,他心目中的哲学家绝不会忽略伦理学和政治学。这些学科也是他想要达到最神圣的智慧所必需的基础,对伦理学和政治学的研究会让哲学家清楚地认识到人的灵魂中虽然有神圣的维度,但人不可能一直过与神相似的生活(《尼各马可伦理学》VII.14.1154b20-31;X.7.1177b26-1178a2),人不管能够多么接近神,他也依然是“政治的动物”,需要和他人生活在一起,需要实践伦理德性才能实现自足和幸福(I.7.1097b8-11;X.8.1178b3-7)。此外,亚里士多德还明确指出,即便是仅仅关心个人的福祉,也需要了解家庭和城邦的有序组织,而这也是明智这种德性发挥作用的领域(VI.8.1142a9-10)。

这样看来,所有的德性(除了大多数技艺之外)就在“智慧”这种最高的理智德性之中最终汇聚和统一,但其实并不是在这种德性本身之中,因为智慧就其本身而言,只涉及最神圣的对象,沉思就这种活动本身而言,也与明智和其他的伦理德性无关。因此我们这里说到的最高的统一,是在“哲学家”这个智慧的拥有者以及沉思生活的实现者身上。这个最多关注神,最多关注灵魂理性的最高实现方式,最少关注非理性部分的人,也实现了亚里士多德在《欧德谟伦理学》最后提到的最高的价值——“高贵与好”(kalokagathia)(参见VIII.3.1249b6-23)。

最终,亚里士多德认可了柏拉图在《理想国》中提出的那个颇为惊人的主张,即在哲学家身上,所有的德性达到了最高的统一。而且亚里士多德给出的理由也与柏拉图有着惊人的相似:在柏拉图看来,哲学家因为认识了善的理念,拥有了一切存在和好的最终依据,从而自上而下地统一了所有的德性;而亚里士多德认为,哲学家最终通过沉思神,掌握了一切存在和好的最终依据,从而也是自上而下地统一了所有的德性。

三、结论

苏格拉底第一次提出了“德性统一论”这个看起来颇为违背常识的哲学论题,当这个论题出现在柏拉图的著作中时,已经发展出了不同的形态,有“通过”技艺/知识/智慧在理智层面的统一(【T1】【T2】【T3】),也有“通过”节制或正义在结构层面的统一(【T4】【T5】),还有在哲学家个人“之中”的终极统一(【T6】【T7】)。

当亚里士多德考察这个苏格拉底/柏拉图的论题时,接受了“德性统一”的基本观点,但是也基于他对德性的复杂理解或明或暗地发展出了不同层面的“德性统一论”,同时将苏格拉底/柏拉图的理论吸收整合进了自己的体系。普遍正义作为政治共同体赖以存在的基础,既让伦理德性在法律的规定“之中”达到了统一,也让人们“通过”法律的规定实现了习惯化的德性意义上的统一(【T8】【T9】)。法律虽然规定了所有的德性,但是由于法律随政体的变化而变化,有可能制定偏向某个阶层的法律,从而不能实现真正的德性。亚里士多德讨论的伦理德性第二个层次的统一是在豪迈这种伦理德性“之中”实现的,豪迈作为其他德性的“装饰”或“桂冠”,既建立在其他德性的基础之上,又促使其他德性变得更加宏大(【T10】),同时豪迈所关涉的这种宏大也让它成为其他德性判断各自领域大与小的依据,从而与柏拉图讨论的作为“量度”的统一相近(比较【T11】与【T2】)。在豪迈之中实现的伦理德性的统一必然是真正意义上的德性,但是并不一定是严格意义上的德性,因为严格意义上的德性需要有明智的参与。亚里士多德关于明智的讨论最为直接地回应了苏格拉底/柏拉图第一个意义上的德性统一论,批评了苏格拉底/柏拉图将伦理德性过分理智化的理解,而主张“通过”明智的理性计算,在促成德性确定的目的的意义上,实现严格意义上的德性层面的统一(【T12】)。在亚里士多德哲学中最高的理智德性——智慧——不仅在不同的理智德性之间实现了统一(除了大多数技艺与这种统一无关),而且通过明智与智慧之间的条件关系(【T13】),在智慧的拥有者——哲学家——身上实现了伦理德性和理智德性这两个序列的最高统一,并因此与柏拉图关于哲学家的最高理想殊途同归。

(责任编辑 李 理)

Aristotle on the Fourfold Unity of Virtue

LIU Wei

(School of Philosophy, Renmin University of China, Beijing, 100872)

Since Socrates put forward the thesis of “unity of virtue,” it became a standard doctrine among Greek philosophers,but they also provided different understandings and formulations of this thesis.There are at least three different forms of unity thesis in Platonic oeuvre.And Aristotle,based on his more subtle distinction between different kinds of virtues,articulatesfour different kinds of unity: (1) the unity in/throughgeneral justice (dikaiosynēholē),(2) in magnanimity (magalopsychia),(3) throughprudence (phronēsis),and (4) in the philosopher who possesssophia.In articulating these different levels,we also come to appreciate Aristotle’s reception,revision,and development of this Socratic/Platonic thesis.

unity of virtue; general justice; magnanimity; prudence; wisdom/philosopher

刘玮:中国人民大学哲学院副教授,伦理学与道德建设研究中心研究员,中国人民大学哲学院政治哲学研究中心副主任(北京 100872)

*本成果受到中国人民大学“统筹推进世界一流大学和一流学科建设”专项经费的支持(15XNLG08)。本文的草稿曾在慕尼黑大学古代哲学学院的研讨课和“亚里士多德2400年:世界大会”(Aristotle 2400 Years:World Congress)上报告过,笔者特别感谢Christof Rapp,Oliver Primavesi,Peter Adamson,Chris Noble,Anthony Price,Giulia Bonasio等学者提出的问题和建议。