新常态下中国文化产业金融支持体系的学理探讨

魏鹏举

新常态下中国文化产业金融支持体系的学理探讨

魏鹏举

在新常态下,中国文化产业具有逆势上扬的增长潜力,随着文化体制改革的深化、国家政策红利的释放以及文化市场的快速发展,文化产业投融资日益活跃。与社会主义市场经济建设相适应,中国独特的文化体制与经济体制塑造了特定的文化产业金融支持格局,即政府主导市场形成的多元多层次文化产业资本体系。要以国家文化产业发展战略为宗旨,通过政府的扶持引导,发挥资本市场的积极作用,建构中介发达、风险可控、富于创新的多元多层次文化产业金融支持体系。

新常态;文化产业;金融体系

“十三五”规划纲要明确提出了文化产业在本规划期发展成为国民经济支柱性产业的目标。在新常态发展格局下,文化产业不仅要起到支撑国民经济增长、推动产业结构升级、实现融合发展的“支柱性产业”作用,更要作为“文化创新”的重要抓手,在市场经济和全球化的条件下,肩负起快速提升中国文化的发展活力、传播力与竞争力的战略使命。在中国特色社会主义市场经济发展进程中,面向全面建成小康社会的总目标,建构由政府主导并服务于国家文化产业发展战略要求的金融支持体系,是新常态语境下文化产业实现“超常态”发展的关键任务之一。

一、新常态下中国文化产业发展及投融资的总体研判

经济新常态的一个显著特征就是增速下行成为趋势。从2005年到2014年,GDP的增速放缓,2012年跌到8%以下,2015年GDP增速跌破7%,整体经济进入深度调整期。最近十年来,中国文化产业的发展势头与宏观经济发展趋势呈现一致性。文化产业在2005年的增长数据曾经高达37.1%,此后基本维持20%以上的增幅,2010年以来增速持续下行,2013年甚至低到11.1%,它的增长震荡下滑速度比GDP还要剧烈。

尽管如此,预计在“十三五”时期中国文化产业会有逆势上扬的巨大潜能。2013年文化产业的增长率降到了历史低位,而2014年又上升到12.1%,与继续下滑的GDP增速相比,文化产业的发展呈现出比较温和的V型反弹的上升势头。在未来五年中国经济下滑趋势持续的背景下,“十三五”时期文化产业要实现成为国民经济支柱性产业的既定目标,预计年均增长速度要达到15%甚至更高。这个目标的达成,既要有国家战略的支持,更要有市场力量的支撑。

新常态背景下,中国要保持6.5%以上的中高速增长,一定得找到新的经济增长点。当前,文化产业毫无疑问被视为是在传统经济下滑同时又要保持经济中高速增长的一个战略性支点,因此在国家政策层面上才会给予如此大的支持。从市场角度来看,我国对于文化产品和服务的需求潜力依然引而未发。从我国近十年来的文化消费支出和发达国家的经验来看,人们在解决了衣食住行等基本生活需要以后,精神文化的消费需求会保持比较快的增长速度。[1]总体上可以判断,在未来五年,文化产业将进入一个大发展的战略机遇期,预计会在经济发展整体下行的压力下逆势而上,成为支持中国经济转型升级的重要生力军。

文化产业是中国特色文化建设的有机构成部分,是文化体制改革的重要着力点,长期以来政府投入及国有资产运营是文化产业发展的关键保障。但随着财政收入缩减及保民生的投入取向确定,政府的文化投入增长很难维持高比例*《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》明确提出:“保证公共财政对文化建设投入的增长幅度高于财政经常性收入增长幅度,提高文化支出占财政支出比例。”,更多地会通过改善财政投入机制,吸引社会资本参与文化建设。根据2015年财政收支情况统计,全国一般公共预算支出比上年增长15.8%,同口径增长13.17%。其中,文化体育与传媒支出为3 067亿元,增长9.3%。[2]从增速来看,文化体育与传媒支出要低于一般公共预算的增长支出近4个百分点。

在新常态条件下,可以预期的是,未来对于整个文化领域的国家投入会更强调财政的杠杆作用,更强调与社会的合作。长期以来,具有基础建设性质的大型文化旅游项目主要由政府投资,2015年由国家发改委披露的PPP(政府与社会合作)项目第一批和第二批中文化旅游类PPP项目已有47项,总金额为2 531亿元,虽然占比很小,但随着PPP模式逐渐成熟,这种政企合作模式在未来会越来越多,而且会成为文化旅游基础设施建设的一种主要方式。这也就是说,新常态下中国文化产业的主要资本来源会更加倚重社会资本。

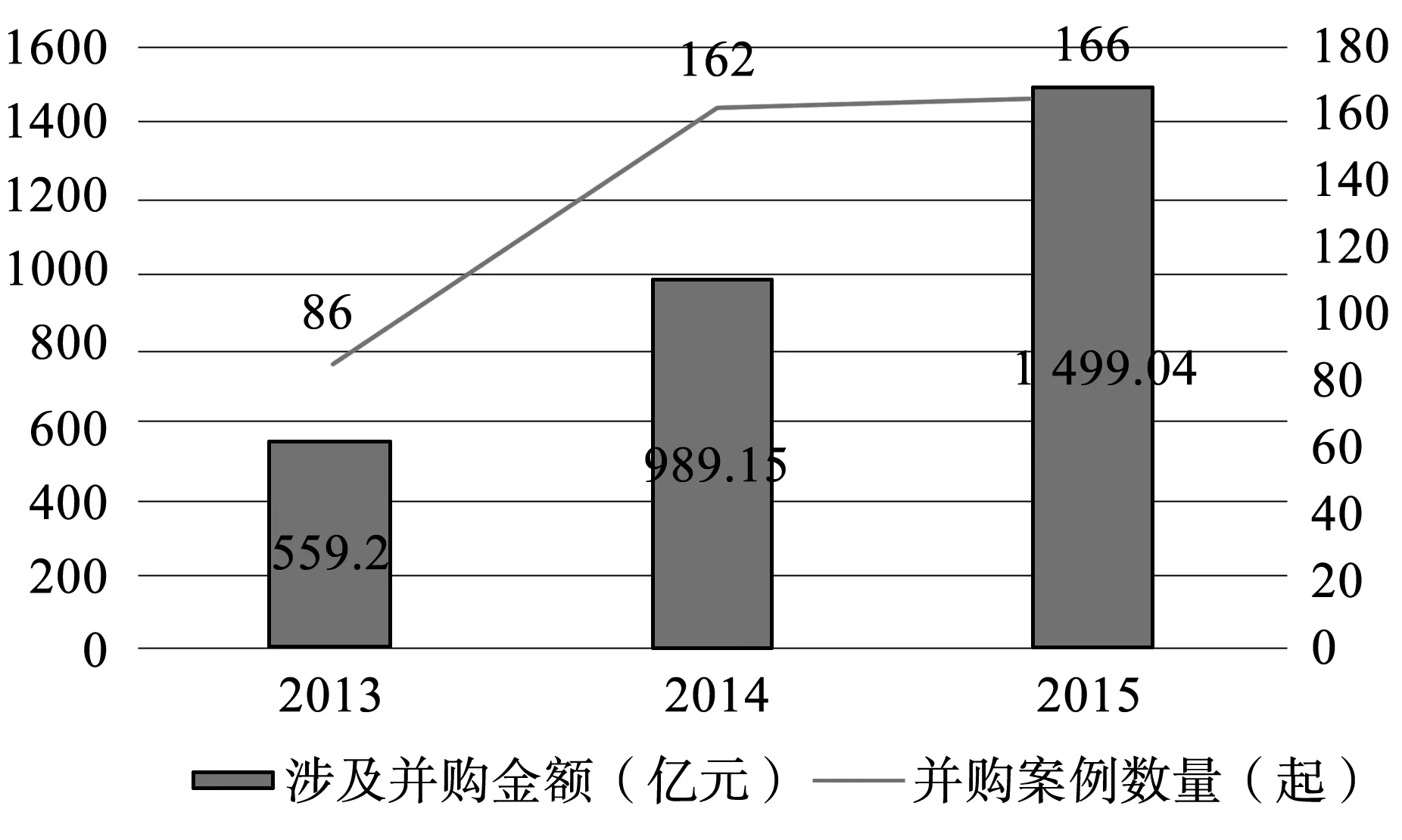

随着文化体制改革的深化、国家政策红利的释放以及文化市场的快速发展,文化产业投融资日益活跃。以银行为代表的主力金融机构对文化产业的支持力度不断加大。以潍坊银行为例,2009年该行推出艺术品质押融资业务,2013年2月成立了文化金融事业部,2014年1月成立专业化艺术品仓储机构,同年5月成立艺术金融研究中心。*根据对潍坊银行官网(http://www.wfccb.com)资料的整理。按照中国人民银行的数据,截至2015年12月末,我国文化、体育和娱乐业人民币中长期贷款余额为2 458亿元,同比增长25.7%,共有132家文化类企业通过银行间债券市场发行了652只债券,累计融资5 873.19亿元。[3]从上市情况来看,截至2015年6月,我国上市文化企业数量达到180家,其中2015年1—6月新上市文化企业数量为20家。2014年上市文化企业数量27家,为近年最高峰。 “并购”、“重组”成了2013年文化传媒业的年度关键词。根据公开披露的数据,2013年文化产业发生86起并购事件,并购金额559.2亿元;截至2014年12月20日,文化产业共发生并购事件162起,并购总规模达989.15亿元,2014年前6个月的并购规模超过2013年全年总规模。截至2015年12月25日,文化传媒行业共发生并购事件166起,数量略高于2014年水平。见图1。

(数据来源:新元文智文化金融数据库)图1 2013—2015年中国文化产业并购案例总体情况

二、中国特色文化产业金融支持体系初步成型

在中国,文化产业是一个非典型产业领域,具有显著的社会主义市场经济特殊性。文化产业金融支持体系建构,既要学习借鉴先发市场经济国家的经验,也需要适应并契合中国的发展现实及其特殊性。

在欧美等典型市场经济国家中,文化传媒的资本准入一般没有特别的壁垒或独特规则,文化产业领域的投融资活动和其他市场经济领域的资本融通规则总体一致,如“迪士尼”的投融资行为和“麦当劳”的投融资活动在规则上没有根本的区别。在典型市场经济国家,文化产业的金融活动从规则和体系上与一般的金融市场规则体系是相通的,在竞争性的市场领域,政府的干预很少,金融体系属于市场经济的重要组成部分,其游戏规则总体上遵从法律规制或行业自治。

而在一些后发的市场经济国家,比如韩国、日本等,文化产业得到政府产业政策的重点支持,文化产业的投融资活动甚至也得到国家制度层面的特别重视和扶持,这些国家在文化产业的金融支持方面有一些专门的探索。比如韩国在1997年亚洲金融危机之后致力于发掘新的经济增长点,1998年12月韩国政府在经济政策调整会议上决定为加强文化产业的竞争力筹集政策资金并建立“文化产业振兴基金”,作为母基金吸纳整合社会资本投入文化产业领域,为此政府专门出台了《文化产业振兴基本法》。

在中国,与社会主义市场经济建设相适应,随着文化体制改革的推进和深化,文化产业发展日益活跃,投融资的相关政策体系逐步健全。在改革开放之前,我国在文化领域采取的是单一的事业制管理,其投融资机制一直保持由国家投资和计划审批为特征的高度集中统一的国有资本控制的格局。在这种体制下,文化传媒单位的主要经济来源是国家财政的直接拨款(如人头费、事业费等),或间接的政府补贴(如政府采购、项目补贴等)。这种资本格局在改革开放的进程中逐步改变。1978年末,《人民日报》等多家新闻单位联合给财政部打报告,要求尝试实施“事业单位,企业化管理”的经营方式,希望通过适度的自主经营来拓展资金来源渠道,弥补政府投入不足的缺口。这意味着中国的文化传媒单位开始打破长期以来单一的财政拨款体制,逐步探索市场化的投融资方式。

随着社会主义市场经济体制的确立,国家对文化体制改革的推进日益深入,发展文化产业的思路也越来越清晰,文化产业投融资的机制和体制创新也出现了难得的机遇,逐渐改变了长期以来过分依赖政府的文化投融资体制,打破投资主体单一的局面,社会资本与外资在文化发展中的比重和作用越来越显著。中共十六大以后,国家陆续出台了多项与文化产业投融资相关的政策措施,社会资本与外资进入文化产业的方向日益明确,渠道也越来越通畅,非公有资本已经成为中国文化产业发展和壮大的一支重要力量。2003年12月31日,国务院颁发了《文化体制改革试点中支持文化产业发展的规定(试行)》。文件明确鼓励各类社会资本对文化产业进行投资经营,对于那些关乎文化安全和意识形态的重要文化产业领域,也降低了投资准入门槛。该文件对于中国文化产业投融资的发展起到了巨大的推动作用。2005年国务院10号文件《非公有资本进入文化产业的若干规定》可以说是在对中国文化产业的发展实践和文化体制改革进程中对于文化产业投融资的探索的一次总结和概括,标志着中国特色文化产业投融资体制基本形成。2010年中宣部、文化部等九部委联合颁布《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》,2014年文化部、中国人民银行、财政部联合出台《关于深入推进文化金融合作的意见》,文化产业相关的金融政策体系逐步构建形成。一些地方政府比如南京市组建了具备综合功能的文化金融服务中心。在政策利好的推动下,文化产业投融资愈发活跃,文化传媒类企业上市规模不断扩大,资本市场对于文化产业的热情也日益高涨。

中国独特的文化体制与经济体制塑造了特定的文化产业金融支持格局,即政府主导市场形成的多元多层次文化产业资本体系。国有文化企业是中国文化产业的主力军,国有资本相对于民资或外资依然是大头。金融支持体系中,政府对文化产业扶持政策以及直接资助发挥着积极的主导作用。国有银行的文化产业信贷支持力度不断加大,配合国家相关政策成立了专门的文化金融事业部。国有文化企业上市曾经享受特殊的绿色通道待遇。资本市场上与文化产业相关的并购逐渐活跃,主要集中在非公资本准入程度高的互联网与内容领域,涉及国有文化传媒企业的资本运作依然一片沉寂。总之,中国特色的文化产业金融体系,有为政府是其核心动能,推动有效市场形成是其基本方向。

总体来看,当前中国特色的文化产业金融支持体系架构初显,文化金融方面的创新层出不穷,尤其是在互联网的加持下,中国的文化金融呈现狂飙突进的势头。但在文化产业的金融活动繁盛的背后,风险逐渐滋生,弊端也日益显现。比如,2009年以后国内各类文化艺术品交易所风起云涌,成为中国特色文化金融创新的典型景观,为文化资源与金融资源的对接、为文化要素的流动配置、为文化产业拓宽融资渠道起到了积极作用,但同时,诸如“艺术品份额化”交易这样的“博傻资本游戏”也以艺术的名义粉墨登场。[4]再比如,中国电影市场发展迅猛,影视资本市场发挥了巨大作用,与此同时,电影票房的资本对赌问题也随之浮出水面。[5]从简单的传统文化产品(艺术品)到复杂的现代文化产品(电影),资本炒作无所不在,这体现了中国文化产业的繁荣以及文化金融市场的活跃,但其中隐含的风险问题必须高度重视。政府推动文化金融发展的根本目的是金融支持文化产业健康发展,但现在的问题是文化产业发展中最需要金融支持的环节得不到支持,文化产业链的整合并购中,小微文化企业的融资困难而个别领域火热,比如文化地产、艺术品投资、电影投资等;文化金融的创新得到充分鼓励,而文化金融的风险防控机制几乎还是空白,文化艺术成了金融的工具,不仅在伤害金融业的健康发展,也会从根本上伤害文化艺术本身。

因此,推动中国特色文化产业金融支持体系完善,这既是对新常态下中国文化产业发展的关键支撑,也是实现文化金融健康发展的迫切要求。在理论层面上,对于中国文化产业金融支持体系的研究可以算做一种学术性的推动力量。

三、文化产业的金融支持体系架构

我们认为,要以国家文化产业发展战略为宗旨,通过政府的扶持引导,发挥资本市场的积极作用,建构中介发达、风险可控、富于创新的多元多层次的文化产业金融支持体系。

(一)国家文化产业发展战略是决定金融支持体系的目标任务与结构逻辑的基础

在社会主义市场经济环境中,文化产业既是一个市场经济范畴,更是一个文化建设甚或政治建设的特定范畴。在“十三五”时期,文化产业不仅要作为国民经济调结构转方式的重要抓手并成为国家的支柱产业,也要承担在市场经济条件下增强核心价值的吸引力、提升中国的文化软实力和国际竞争力的重要使命。国家文化产业发展战略是建构金融支持体系的根本圭臬,文化产业的社会效益和经济效益目标就是金融支持体系建设的目标任务。哪些金融支持模式要丰富和强化,哪些金融支持模式要限制甚或禁止,一切要以中国文化产业发展的战略利益为标准,不可将金融利益作为根本的追求目标。要注意和防范借着文化或艺术的名义乱搞金融创新、大发文化金融横财却可能造成严重金融市场泡沫和文化艺术市场隐患的系统性风险问题。

(二)协调政府与市场的关系是中国文化产业金融体系建设的内在结构

政府的作为对于中国文化产业投融资的意义举足轻重。一方面,国有文化企业还需要通过不断的改革释放文化生产力,中共十八届三中全会提出在完成转制的重要国有文化传媒企业探索特殊管理股制度,这样的改革发展探索需要对国有资本、非公资本进行特殊的制度设置,需要文化产业金融政策的特别支持;另一方面,政府的直接投入是中国文化产业发展的重要资本来源,也是示范和带动社会资本进入文化产业的重要杠杆性资本力量。市场机制是中国文化产业投融资的活力保障。一方面,只有文化产业具有显著的市场活跃度和成长性,金融资本才会有进入文化产业的动力和积极性,文化产业才能实现跨越式发展,文化效益才会更充分地实现;另一方面,资本市场本身就是市场经济的重要组成部分,是资源配置的高级形态,有效活跃的资本市场是建立文化产业金融支持体系的关键。

(三)健康有序、富于创新是中国文化产业金融体系建设的重要使命

文化产业是一个新兴的经济领域,也是一个高风险高收益的典型轻资产、重创新行业,文化产业投融资在中国尚处于起步发展阶段,建立包括文化资本评估、法律服务、专业人才服务、风险分担机制、风险管理控制制度等中介与风控机制,是实现中国文化产业投融资健康发展的重要基础,也是建立文化产业金融支持体系的难点。文化产业的金融体系需要借鉴融合科技金融、互联网金融等新兴金融模式,更需要基于文化创意资产特性的特色金融创新。融合与创新是中国文化产业金融成熟壮大的必由之路,是文化金融创出中国特色体系的重要机遇。

(四)多元多层次文化资本市场是中国文化产业金融支持体系的市场愿景

以国有资本为主导,吸引并带动各类资本有序进入文化产业,这是文化产业金融支持体系的题中要旨,这个目标,既符合国家关于文化产业发展以及资本市场的基本国策,也是实现文化产业成为国家战略支柱型产业的必然要求。十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》及《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见(国发〔2014〕17号)》(即“新国九条”)对于中国资本市场的改革目标设定,都将发展多层次资本市场作为重要内容,这对于中国文化产业金融支持体系建设具有纲领性的长远指导意义。以银行为主体的间接融资体系是文化产业金融支持体系中规模最大、最为成熟稳定的部分,以各类证券市场为代表,辅之以产权交易、资产债券等资本市场,多层次直接融资体系是中国文化产业金融支持体系建设中最具战略价值的部分。

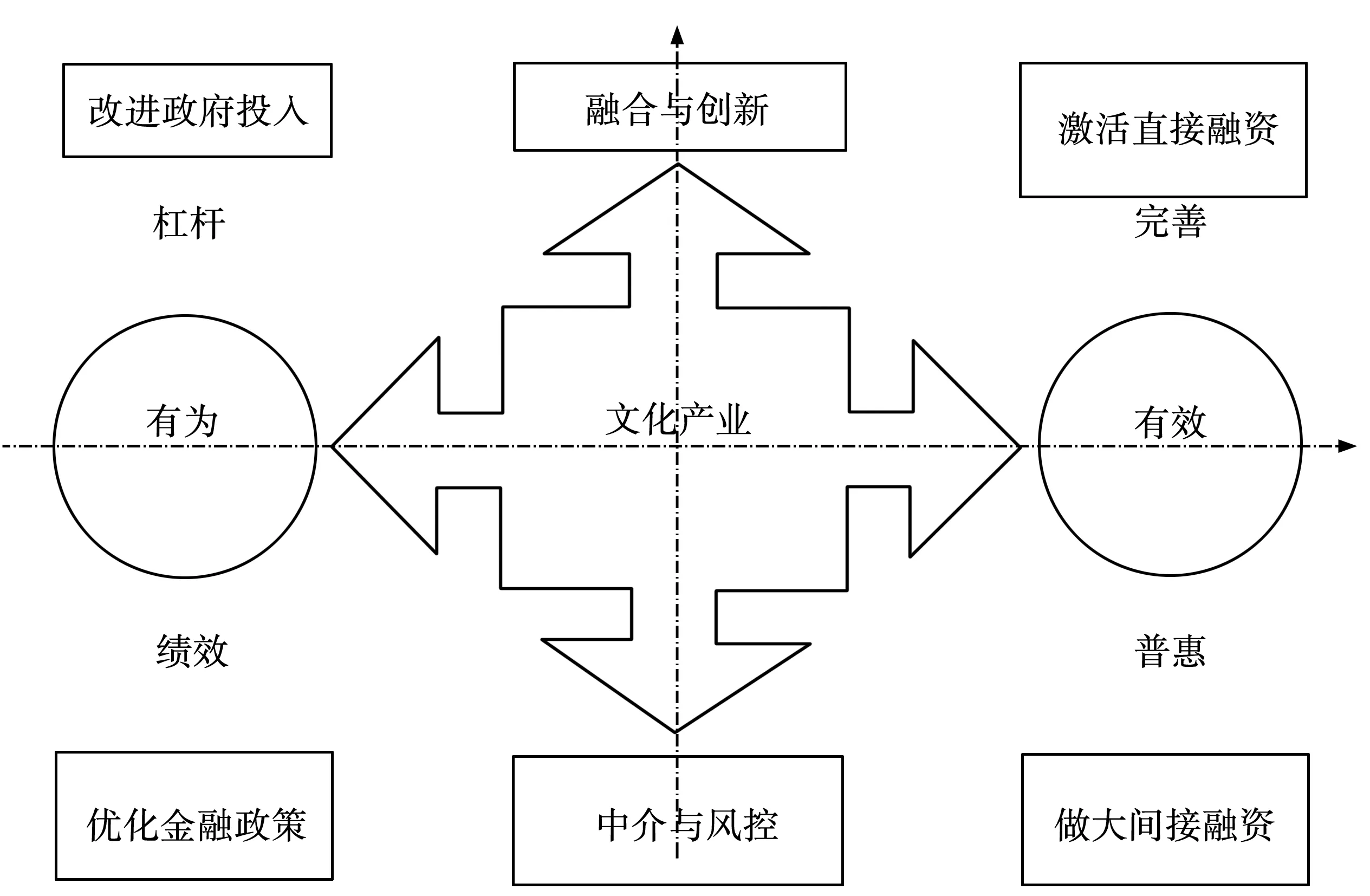

因此,关于中国文化产业金融支持体系的学理性架构可以用一个坐标系来显示:以文化产业国家战略为原点,以政府与市场关系为横坐标,以管理与创新提升为纵坐标,由六个命题构成主体内容板块。见图2。

图2 文化产业的金融支持坐标系

建构文化产业的金融支持体系要贯彻如下原则:文化为体,金融为用,体用相生。经验表明,政府积极财政政策与宽松的货币政策往往会引来市场更激进的反应。在文化市场急速膨胀的奇幻景观中,文化产业投融资的泡沫隐约浮现,资本热捧电影、游戏甚或邮币卡,艺术品份额化交易,文化地产风生水起,而小微文化企业却资金匮乏。因此,在中国建构文化产业的金融支持体系,绝非简单地要鼓吹、推动和激励银行、债券、证券等各类金融资本投资文化产业,而是要扶持培育一个健康有序、科学合理、风险可控、富有创新活力的文化金融生态。

总体来看,进一步优化国家文化产业金融支持政策,改善政府的文化产业投入,建构政府引导、有序规范、风险可控、文化金融高度融合、富有创新活力的文化产业金融支持体系,有着显著的战略必要性和现实可行性。

[1] 刘玉珠:《当前中国文化产业热点难点问题的深度思考》,载《人文天下》,2015(7)。

[2] 财政部国库司:《2015年财政收支情况》,http://gks.mof.gov.cn/zhengfuxinxi/tongjishuju/201601/t20160129_1661457.html。

[3] 许亚群:《2015年文化金融合作取得突破》,载《中国文化报》,2016-02-05。

[4] 魏鹏举:《中国文化产业投融资体系研究》,昆明,云南人民出版社,2014。

[5] 赵康杰:《〈叶问3〉票房造假 揭开“票房对赌”冰山一角》,载《证券市场红周刊》,2016(24)。

(责任编辑 林 间)

A Theoretical Study on the Financial Support System of China’s Cultural Industry in the “New Normal”

WEI Peng-ju

(Cultural Economics Research Institute, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081)

China’s cultural industry has presented a strong growth potential of contrarian rise in the “New Normal”.With the deepening of the cultural management system reform, the release of the government’s policy bonus and a rapid development of the cultural market, investment and financing on cultural industries have become increasingly active.The typical cultural and economic system of China, adapted to its market-economy construction, have jointly shaped the pattern of the specific financial support system of China’s cultural industry which refers to a pluralistic and multi-layered capital system of cultural industry led by the government and formed by the market.The basic hypothesis of this article on the construction of the financial support system of China’s cultural industry is based on the development strategy of China’s cultural industry.There should be a pluralistic and multi-layered financial support system of cultural industry with advanced intermediaries, controllable risks, and various and varied innovations under the support and guidance of the government and the constructive and active influence of the capital market.

New Normal; cultural industry; financial system

魏鹏举:中央财经大学文化经济研究院教授(北京 100081)