公众环境知识测量:一个本土量表的提出与检验

洪大用 范叶超

公众环境知识测量:一个本土量表的提出与检验

洪大用 范叶超

环境知识是公众环境关心与行为研究的重要变量,对于考察环境教育成效也具有重要意义。结合2003年和2010年中国综合社会调查(CGSS)数据,对中国版环境知识量表(CEKS)测量质量的研究发现,该量表具有良好的内容效度,各测量项目的内部一致性水平较高且稳定,并具有建构效度和预测效度,可以作为研究中国公众环境知识的一个基础性工具。

环境知识;量表;测量质量;环境教育;中国版环境知识量表

随着环境科学技术的不断发展,科学界关于环境系统、社会系统以及人类社会与环境之间关系的知识在不断累积,这在理论上大大增强了人类协调社会与环境关系的能力。但是,知识只有被普及并被人们切实掌握后,才有可能形成真实的力量,因此,关注并研究公众的环境知识水平就成为一项有意义的课题,尤其是在公众参与环境保护被广为关注和重视的背景下。①例如,中国环境保护部在2015年7月13日发布了《环境保护公众参与办法》,自2015年9月1日起施行。

在一定程度上可以说,一个社会中公众所掌握的环境知识水平,直接影响到环境保护工作能否顺利推进。一方面,很多研究成果表明,环境知识可以显著地影响公众对环境问题的关注和对环境保护的支持(即环境关心),甚至有研究发现,环境知识比环境关心对环境友好行为具有更强和更加稳定的预测力。[1]可以说,公众的环境关心和行动在很大程度上取决于他们所具备的环境知识的多寡。另一方面,必要的环境知识是公众参与环境治理的前提。研究表明,公众对于环境知识一直存在不同层次的社会理解,对于这种“知识分层”的忽视是日常生活领域许多“技术官僚式”(technocratic)社会变革失败的重要原因。[2]如果我们承认政策干预和技术创新在当前环境治理中扮演的重要角色,那么公众对于环境知识的必要理解则具有“赋能”作用,决定了一项新的环境政策或技术能在多大范围的社会层面获得接纳和支持。

与此同时,准确测量的公众环境知识水平还可以作为评估环境教育成效的重要指标。在过去半个世纪里,环境教育在全球范围内的普及无疑是人类社会应对环境问题最重要的制度变革之一。自20世纪60年代环境问题引起各界关注后,国际社会迅速行动起来,共同寻找环境问题的解决方案。在诸多方案中,环境教育被委以重任。无论是从《斯德哥尔摩宣言》(1972)、《第比利斯宣言》(1977)、《21世纪议程》(1992)等一系列国际环境会议文件的内容构成来看,还是从各国政府的响应结果来看(如中国政府1994年制定的《中国21世纪议程》),将环境教育引入正式教育制度中是各国环境政策制定者普遍达成的一种共识,政策制定者期许借助这样一种制度安排,能够有效地动员公众参与到环保事务中来。在近期一项研究中,辛特(M.Zint)对涉及环境教育评估的64项研究进行分析后发现,近一半研究(46%)将环境知识作为反映环境教育成效的最重要指标。[3](P298-309)在我国环境教育评估研究目前还未正式展开且实证评估研究尤为缺乏的背景下,开展公众环境知识研究对于总结我国近四十年环境教育这一宏大社会进程的得失以及探索未来环境教育政策改革方向具有重要意义。

回顾既往的相关研究,我们注意到研究者对于环境知识重要性的认识确实在增进。但相较环境关心和环境行为研究而言,环境知识研究居于“附庸地位”的状况一直未有根本改变。以环境社会学的定量研究为例,我们在文献梳理过程中的一个重要感性认识是:研究者们一般只将环境知识作为环境关心和环境行为的预测变量(甚至将其简化为环境关心的一个维度),以环境知识为因变量的专门研究还十分鲜见。有鉴于此,本文在前期有关中国公众环境关心研究[4]的基础上,尝试评估洪大用设计并曾在两次全国性调查中使用过的一个本土环境知识量表,探索其作为中国公众环境知识测量工具的可行性,以期为深化环境知识领域的定量研究、提升环境知识研究的地位做出基础性贡献。

一、环境知识测量研究述评

按照我们的理解,公众的环境知识,即他们对于环境问题、环境科学技术和环境治理的一般性认知状况。根据我们掌握的文献,有关环境知识的测量最早可以回溯到上个世纪70年代初国外环境社会科学界的一些定量研究。四十多年来,尽管这一领域的研究成果一直在增加,诸多环境知识量表也被相继提出,但却一直未能形成一个具有广泛学术影响力的测量工具。

在众多测量工具中,马隆尼(M.P.Maloney)和沃德(M.P.Ward)提出的生态学量表(Ecology Scale)较早涉及了环境知识的系统测量。[5]该量表共包括130个测量项目(由三位具有心理学博士学位的专家从500个项目中挑选出来),涵盖了环境行动意愿、环境友好行为、环境关心和环境知识四个方面的内容,依次由口头承诺(Verbal Commitment)、实际承诺(Actual Commitment)、情感(Affect)和知识(Knowledge)四个子量表组成。其中,知识子量表共包括24个项目,以单项选择题形式在总量表的最后呈现,测量的是一些具体的生态议题知识(如询问锡、铁、铝、铜和钢中哪种材料通常需要最久时间分解)。数据结果表明,该量表具有较好的建构效度,但整体来看受访者具有的环境知识较少。其后不久,马隆尼等人又对原生态学量表进行了精简,剔除了一些局限于一时一地的测量项目,最终知识子量表保留了15个测量项目。精简后的量表仍然具有较好的建构效度,且内部一致性明显提高。但量表开发者也发现,精简前后的知识子量表与其他子量表之间的相关性一直不显著,说明该量表存在一定的预测效度问题。[6]也有研究者基于在其他人群对该量表的应用情况发现,该量表的内部一致性并不稳定,甚至有时远远低于可接受的标准。[7]综合来看,尽管马隆尼等人提出的环境知识量表具有开创性意义,但该量表的实际测量质量却并不太理想,因此不适合做更大范围的直接推广。

继马隆尼等人之后,国外研究者们进一步探索环境知识的其他测量方式。大体上,这些测量工具的提出遵循了以下三种不同路径:一是对马隆尼等人提出的生态学量表进行不同程度的修订;二是针对具体环境议题或特定研究区域的环境知识测量;三是基于对环境知识的概念操作化发展出相应的测量项目。

首先,在马隆尼等人提出的环境知识量表基础上,一些研究者出于不同的研究目的相继开展了量表的修订工作。德国学者莎因(J.Schahn)和霍尔泽(E.Holzer)认为,马隆尼等人的环境知识量表测量的是一种“抽象知识”(abstract knowledge),其对行动的影响相对较小。为此,他们在原量表的基础上新增了28个项目,用以测量日常生活领域与环境议题相关的一些具体知识(例如询问受访者如何节约用水),结果发现新引入的测量项目可以更有效地预测环境态度和行动。[8]利明(F.C.Leeming)等人对马隆尼等人的量表项目重新措辞,并引入了一些新的测量项目,建构了一个包括30个项目的儿童版环境知识量表。检验结果发现,儿童版的环境知识量表具有较好的信度和效度水平,且在受到较少环境教育的低年级儿童群体中的应用情况要比高年级差。[9]该儿童版环境知识量表在其他学者的研究中也都呈现出较好的测量质量。[10]

其次,一些研究对某一(些)具体的环境议题或所在研究区域涉及的环境知识进行了测量。亚库里(T.A.Arcury)等人曾设计了一个12项的围绕酸雨问题的环境知识量表,分别测量受访者对酸雨成因和后果的了解程度,测量结果发现该量表具有良好的内部一致性。[11]类似地,一些研究者分别详细考察了受访者对森林保护[12]、垃圾处理[13]、汽车环境影响后果[14]等的了解程度。此外,还有一些研究者基于所选研究区域的环境问题和生态环境状况设计了相应的环境知识测量项目。例如,亚库里和约翰逊(T.P.Johnson)曾在美国肯塔基州实施了一次电话随机调查,调查中询问了受访者对该州垃圾处理、水污染、水文和油田勘探情况的了解程度,以测量地方性的环境知识。[15]蒂卡(P.M.Tikka)等人在一项问卷调查中详细考察了芬兰学生对芬兰境内核反应堆数量、鸟类迁徙情况和珍稀物种名称等带有明显地域特色的环境知识的知晓情况。[16]

最后,一些研究在澄清环境知识概念和维度的基础上给出了环境知识的其他测量方案。欧斯特曼(R.E.Ostman)和帕克(J.L.Parker)将环境知识界定为“个体能够识别和准确描述出现在大众媒体中具体环境话题的能力”,他们在调查中询问受访者是否听说过酸雨、DDT、“爱河运动事件”、EDB及二噁英等彼时环境报道中出现的一些概念,以此测量公众的环境知识水平。[17]加姆保(J.S.Gambro)和瑞兹奇(H.N.Switzky)认为环境知识是个体“理解社会对生态影响的能力”,为测量这一能力,他在调查中询问受访者是否了解工厂排放的二氧化硫、造纸厂产生的硫酸废料等人类活动后果对生态环境的负面影响。[18]此外,一些研究拓展了环境知识这一概念的潜在维度,代表性研究如下:拉姆齐(C.E.Ramsey)和里克逊(R.E.Rickson)认为环境知识应包括生态知识(对环境问题成因和后果的了解)和交易成本知识(环境治理所需花费的成本)两个维度[19];波尔施格(S.Boerschig)和德漾(R.De Young)指出,环境知识应当包括环境议题知识、应对环境问题的行动策略知识和行动技巧知识三个维度[20];詹森(B.B.Jensen)将环境知识划分为环境问题的影响、环境问题的成因、环境行动的策略以及预期环境与人类关系四个维度[21]。在此基础上,以上研究者依据不同维度发展出相应的环境知识测量项目。

从国外学界关于环境知识测量的研究中,大体上可以获得如下启示:第一,在考察公众环境知识时,除了一些抽象的生态学知识外,还应兼顾一些与日常生活领域相关的环境议题知识;第二,环境知识测量应当具有一定的实践性,需要与具体的环境议题有机结合起来,最好能够体现研究领域目前面临的一些突出环境问题;第三,环境知识的概念具有多维性,对于一般性环境知识的测量应当尽可能全面。

中国以环境为主题的代表性问卷调查起步相对较晚,其中,涉及环境知识系统测量的研究最早可以追溯到20世纪90年代中后期。1995年在全国七个城市实施的“全民环境意识调查”曾经试图测量公众环境知识,包括“对‘环境保护’这一概念的知晓程度”、“对有关环保政策法规的了解程度”以及“对若干环境问题的了解程度”三个方面的内容。[22]整体上看,这一早期的环境知识测量具有覆盖面较好的概念域,是一次较为成功的尝试。但从时效性来看,该量表的一些项目表述如今已不合时宜,例如,在当代中国,“环境保护”已经成为一种家喻户晓、无需单独测量的常识概念。而且,量表开发者当时并未对量表做出科学的检验和分析。

进入21世纪以后,国内有关环境知识测量的研究有较快增长。与环境关心的测量不一样,在这些研究中,绝大多数研究者放弃使用国外已有的测量工具来考察中国公众的环境知识水平,更倾向于建构环境知识的本土性测量项目。我们认为,这些努力虽然体现了各自研究的需要,但在一定程度上也彰显了国内学者这样一种研究抱负——试图破除以西方研究为中心的“边陲思维”,这种本土化努力是值得肯定的。但是,这些首创的环境知识测量工具却大多存在以下两个突出问题:其一,一些研究发展出的测量项目设计过于简单,未能有效覆盖环境知识的概念域,存在突出的内容效度问题。[23]其二,一些研究的环境知识测量往往带有强烈的地域色彩,或者只适用于该项研究的主题,因此存在难以推广的问题。[24]鉴于此,在当代中国,如要开展全国层次的公众环境知识研究,还需要进一步探寻更加有效的测量工具。

在先前针对中国公众环境关心与行为的一些研究中,我们曾多次使用一个由10个测量项目组成的环境知识量表,且数据结果初步表明该量表具有一定的测量质量。[25]接下来,结合使用了该量表的两次全国性调查数据,本文拟进一步考察将它作为中国公众环境知识测量基础工具的可行性。为了将该量表与其他同类型量表加以区分,对应“中国版环境关心量表”(CNEP),我们将该量表命名为“中国版环境知识量表(CEKS)”。

二、中国版环境知识量表的应用

(一)中国版环境知识量表设计

2003年,由中国人民大学社会学系主持并联合其他学术单位共同实施的中国综合社会调查(CGSS)项目正式启动,这是中国大陆有据可查最早的全国代表性抽样调查之一。洪大用承担了此次调查环境模块(B卷)的主要设计工作。调查中,环境模块共涉及新生态范式(2000版NEP量表)、环境议题关心、环境贡献意愿、后物质主义价值观、环境行为等一系列内容的测量。为了解公众在环境保护方面的基本知识,洪大用在环境模块的结束部分还设计了10个环境知识测量项目(见表1)。为确保调查质量,量表采用正反交互措辞,其中奇数项为错误表述,偶数项为正确表述。该量表的项目设计主要有以下考虑:一是要反映当时环境科学界的一些共识和环境监测技术标准;二是要体现当代中国面对的一些较为突出的环境问题(如大气污染、水污染、土壤污染和生态破坏等);三是与公众日常生活密切相关;四是比较容易为公众所了解。受访者被要求依次理解每项陈述,并作出“正确”、“错误”或“不确定”的相应判断。

表1 中国版环境知识量表的项目构成

在量表设计过程中,洪大用曾就量表的项目构成与北京大学社会学系刘世定教授、中国人民大学社会学系李路路教授等专家商榷,以确保测量的内容效度。目前来看,该量表的最终项目构成基本实现了这一目标。这样说的初步依据主要有三点:其一,这10个项目中既涉及抽象的生态学知识(如项目6和8),也包括一些与公众日常生活息息相关的环境议题知识(如项目1和3);其二,量表涉及的环境议题具有多样化的特点,包括大气污染、水污染、土壤污染、臭氧层破坏、酸雨、生物多样性损失、生态破坏和气候变化等,既体现了当代中国社会面对的一些十分突出的环境问题(如项目1和7考察的大气污染问题,项目3和9考察的水污染问题),也关照了一些全球性的环境议题(如项目4测量的臭氧层破坏问题和项目10测量的气候变化问题)。另需指出的是,这些测量项目也充分考虑到我国城乡环境属性差异,既包括典型的城市环境问题(如项目1考察的在城镇地区更为突出的汽车尾气污染问题),也兼顾了农村地区面临的突出环境问题(如项目2考察的农业生产的负面环境后果)。其三,这10个项目基本覆盖了文献综述部分环境知识的不同维度,包括环境问题的成因(如项目4)、后果(如项目1)和作为环境保护工作基础和环境信息公开重要内容的环境监测技术标准(项目7和9)等,较好地测量了前文界定的环境知识概念。因此我们初步认为,以上环境知识量表具有良好的内容效度,适合用于测量中国公众对于环境问题、环境科学技术和环境治理的一般性理解,具有检验和推广的价值。

(二)应用量表的相关调查数据

中国版环境知识量表在两次全国性调查中得以应用,形成了2003年和2010年两个年度的CGSS调查数据。 CGSS2003调查采用多阶段分层概率抽样设计,调查地区覆盖了除西藏外的中国大陆22个省和3个直辖市。囿于当时客观条件的限制,此次调查数据只在城镇地区实施。调查的执行形式为入户访谈,调查对象为18周岁以上居民。此次调查的问卷分为A卷和B 卷两个部分,其中,中国版环境知识量表位于B卷的结尾部分。A卷的有效调查人数是5 894人,问卷有效率为98.6%。B 卷的调查由于一些技术原因未能在少数地区实施,但因为样本缺失比例相对较小,因此对统计推论的影响不大。B卷的有效城镇居民样本数是5 073人,其中,男性占48.2%,女性占51.8%,受访者平均年龄在43.5岁,平均受教育水平为高中。

本文使用的另一个数据来自CGSS2010调查。CGSS2010虽较前几次调查更新了抽样框,但仍然采用多阶分层概率抽样设计,其调查区域覆盖了中国大陆全部31个省级行政单位。与CGSS2003相比,此次调查不仅包括城镇居民样本,还增加了乡村样本。调查采用入户访谈形式执行,调查对象为17周岁及以上居民。同样,CGSS2010调查问卷中的环境模块的结尾纳入了中国版环境知识量表。此次调查中,环境模块为选答模块,较核心模块每位受访者都依照1/3的概率被决定是否回答这一模块,因此同样具有良好的全国代表性。CGSS2010的最终有效样本量为11 785 个,应答率为71.3%,环境模块的最终样本量是3 716 个。有效样本中,城镇受访者占64.3%,乡村受访者占35.7%,男性和女性分别占47.3%和52.7%,受访者平均年龄为47.3岁,平均受教育水平为初中。

我们依据受访者对中国版环境知识量表的回答情况进一步筛选了样本,将存在缺失值的样本予以删除,最终确定进入分析的CGSS2003、CGSS2010的样本量分别为5 048和3 616个,其中2010年的城乡样本量分别为2 320和1 296个。需要特别指出,因为两次调查数据分别在不同时点收集,使得本文可以通过纵向比较考察量表测量质量的稳定性。我们将所有受访者对环境知识量表各项实际判断正确赋值为1,实际判断错误或选择“不知道”赋值为0。利用两个CGSS数据集,接下来我们拟检验中国版环境知识量表的实际应用情况,大体上将分为两部分:一是考察量表的内部一致性;二是对量表的建构效度和预测效度进行检验。考虑到中国城乡一系列客观属性的差异,我们基于2010年数据的检验将分为城镇样本、乡村样本和总样本三个部分来执行。

三、中国版环境知识量表的检验

(一)内部一致性检验

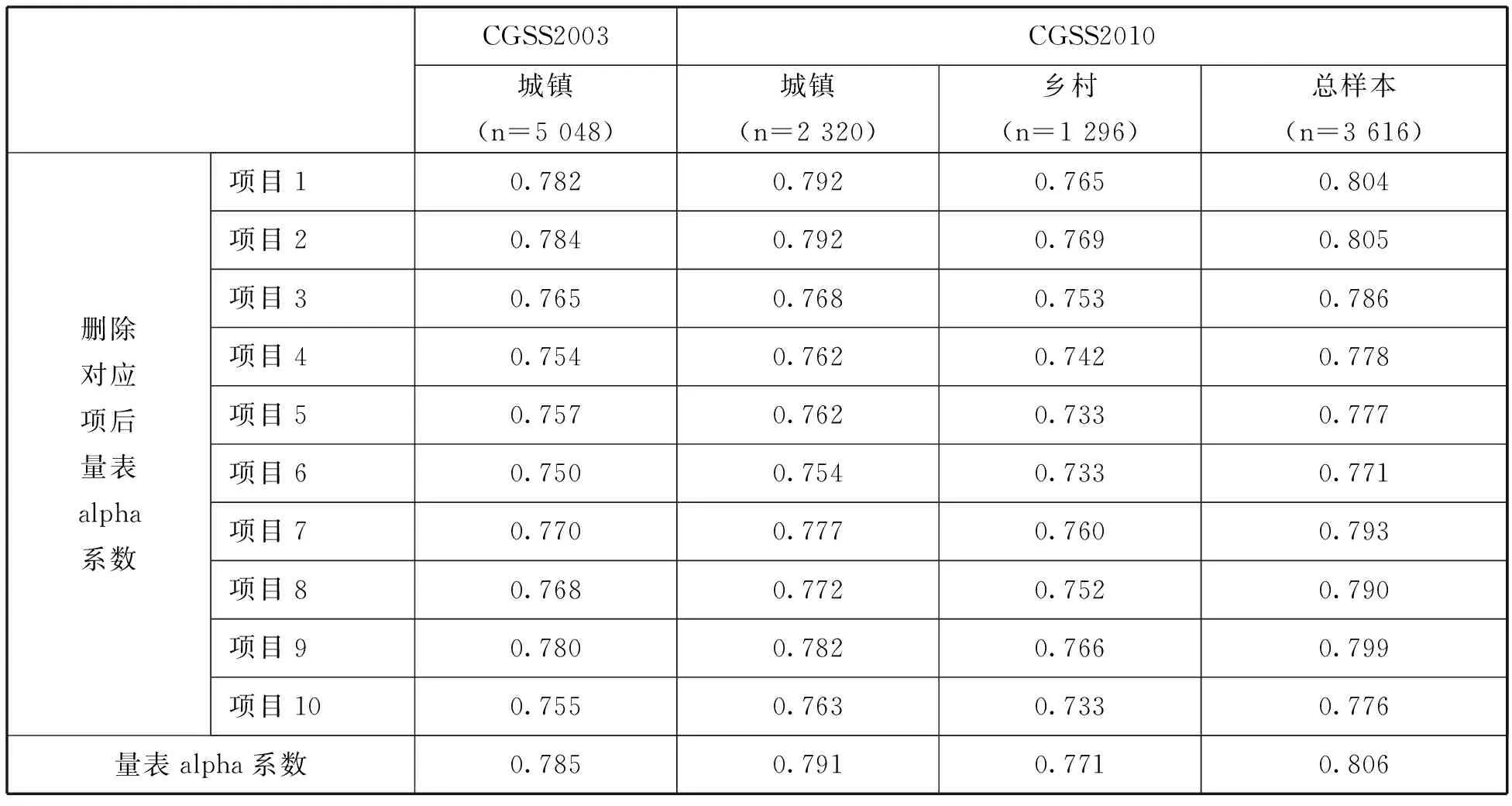

我们提出的中国版环境知识量表由多个测量项目组成,因此首先要回答的问题是这一组项目在多大程度上测量的是同一建构,即量表的内部一致性水平。量表的内部一致性较高说明这些测量同一建构的项目得分相似。在诸多衡量内部一致性的指标中,使用最广的为克朗巴哈alpha系数(Cronbach’s alpha);一般认为,alpha系数大于0.7表示内部一致性较好。*因为量表各项的编码结果为二分变量,所以不能使用主成分分析法(principal-components analysis)来评估项目的内部一致性。[26]表2报告了中国版环境知识量表的内部一致性情况。

表2 中国版环境知识量表的内部一致性检验

由表2结果可知:首先,从量表全部项目的alpha系数来看,四个样本数据的alpha系数均大于可接受标准0.7;其次,四个样本数据的结果都表明,除了删除2010年城镇样本中第1、2项量表的alpha系数有轻微提高外(如果保留小数点后两位,则这一变化可以忽略不计),删除其他任何一项都会降低量表的alpha系数;再次,通过比较2003年和2010年的城镇样本数据结果,量表的alpha系数稳定维持在可接受的标准,甚至有所提高。据此判定:中国版环境知识量表的10个项目构成具有稳定的良好内部一致性。在接下来的效度检验中,我们将这10个项目的得分累加,从而获得了一个取值范围在0~10之间的新变量——环境知识,得分越高,表示环境知识水平越高。

(二)效度检验

1.建构效度

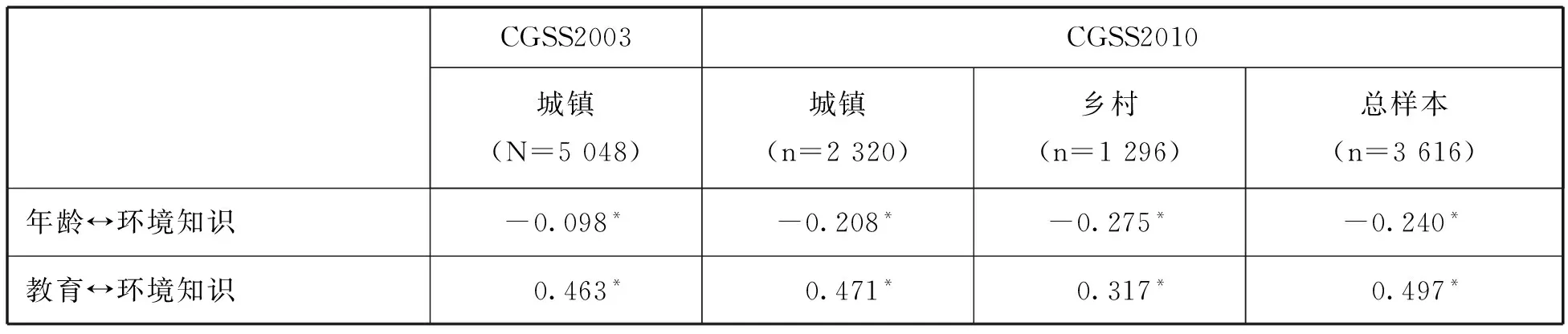

在既有研究中,研究者们对环境知识的影响因素进行了探索,其中,年龄和教育被多项研究持续证实是两个显著的预测变量:年轻人以及受教育程度越高的人被发现具有更多的环境知识。[27]因此,我们使用年龄和教育作为检验环境知识建构效度的两个效标。年龄变量为调查时受访者的实际年龄,以岁为单位;教育变量为受教育年限,根据对调查时受访者的最高受教育程度重新编码获得,“未受过正式教育”、“小学/私塾”、“初中”、“高中/中专/职高/技校”、“大专”、“本科”、“研究生及以上”分别被赋值为0、6、9、12、15、16、19。表3是两次CGSS调查年龄、教育与环境知识分别的皮尔逊积距相关系数。

表3 年龄、教育与环境知识的皮尔逊积距相关分析

从以上相关分析结果可知,在所有样本数据中,年龄、教育两个变量都与环境知识显著相关,且与预期方向一致。具体来说:年龄与环境知识呈负相关,教育与环境知识呈正相关,年轻人和受过更高教育的人相对具有更多的环境知识;从相关系数大小来看,年龄与环境知识属于弱相关,教育与环境知识属于中等相关;通过比较2003年和2010年的城镇样本数据结果,可以发现年龄与环境知识之间的相关性在7年间有所增强(相关系数绝对值增加了0.11),教育与环境知识之间的相关关系则较为稳定(相关系数绝对值维持在0.47左右)。以上这些结果表明中国版环境知识量表具有较好的建构效度。

2.预测效度

如前所述,环境知识研究的一个重要意义在于其对公众环境关心和环境友好行为的有效预测,其暗含的理论预期是:环境知识的增加会促发更多的环境关心和环境友好行为。因此,本文将环境关心和环境友好行为作为检验中国版环境知识量表预测效度的两个效标。为了更加详细地考察环境知识的影响,我们还将环境友好行为划分为私域环境行为和公域环境行为两种类型。

环境关心变量的建构使用的是我们之前研究提出的CNEP量表。[28]在对各项测量结果进行赋值时,第1、2、3、4、6、8、9、10项是正向陈述,选择“完全不同意”、“比较不同意”、“无所谓同不同意/无法选择”、“比较同意”、“完全同意”依次赋值为1、2、3、4、5分;第5、7两项是反向陈述,因此进行逆向赋值。将10个测量项目在两次CGSS调查结果的得分累加,就可以获得取值范围在10~50之间的环境关心变量,该变量是一个连续变量,得分越高表示越具环境关心。

2003年和2010年的CGSS调查在环境友好行为的项目测量方面存在差异。CGSS2003调查问卷设计了一个环境友好行为量表,第1、2、3、4、6项可以视为对私域环境行为的测量,剩余五项测量的是公域环境行为。[29]将各项回答“从不”、“偶尔”、“经常”依次赋值为1、2、3分,并按照前述分类进行累加,从而可以获得私域环境行为和公域环境行为两个变量,得分越高表示越经常实施私(公)域行为。CGSS2010涉及私域环境行为的测量项目有:(1)您经常会特意为了环境保护而减少居家的油、气、电等能源或燃料的消耗量吗?(2)您经常会特意为了环境保护而节约用水或对水进行再利用吗?(3)您经常会特意为了环境保护而不去购买某些产品吗?回答“总是”、“经常”、“有时”、“从不”被依次赋值为4、3、2、1,累加得分从而获得私域环境行为的连续变量,得分越高表示越经常实行私域环保行为。CGSS2010的公域环境行为测量如下:(1)在过去5年中,您是否就某个环境问题签过请愿书?(2)在过去5年中,您是否给环保团体捐过钱?(3)在过去5年中,您是否为某个环境问题参加过抗议或示威游行?对以上三个题目中任意一项回答为“是”编码为1,三项均为“否”则编码为0,从而获得一个二分的公域环境行为变量,用以区分是否参与过公域环保行为。

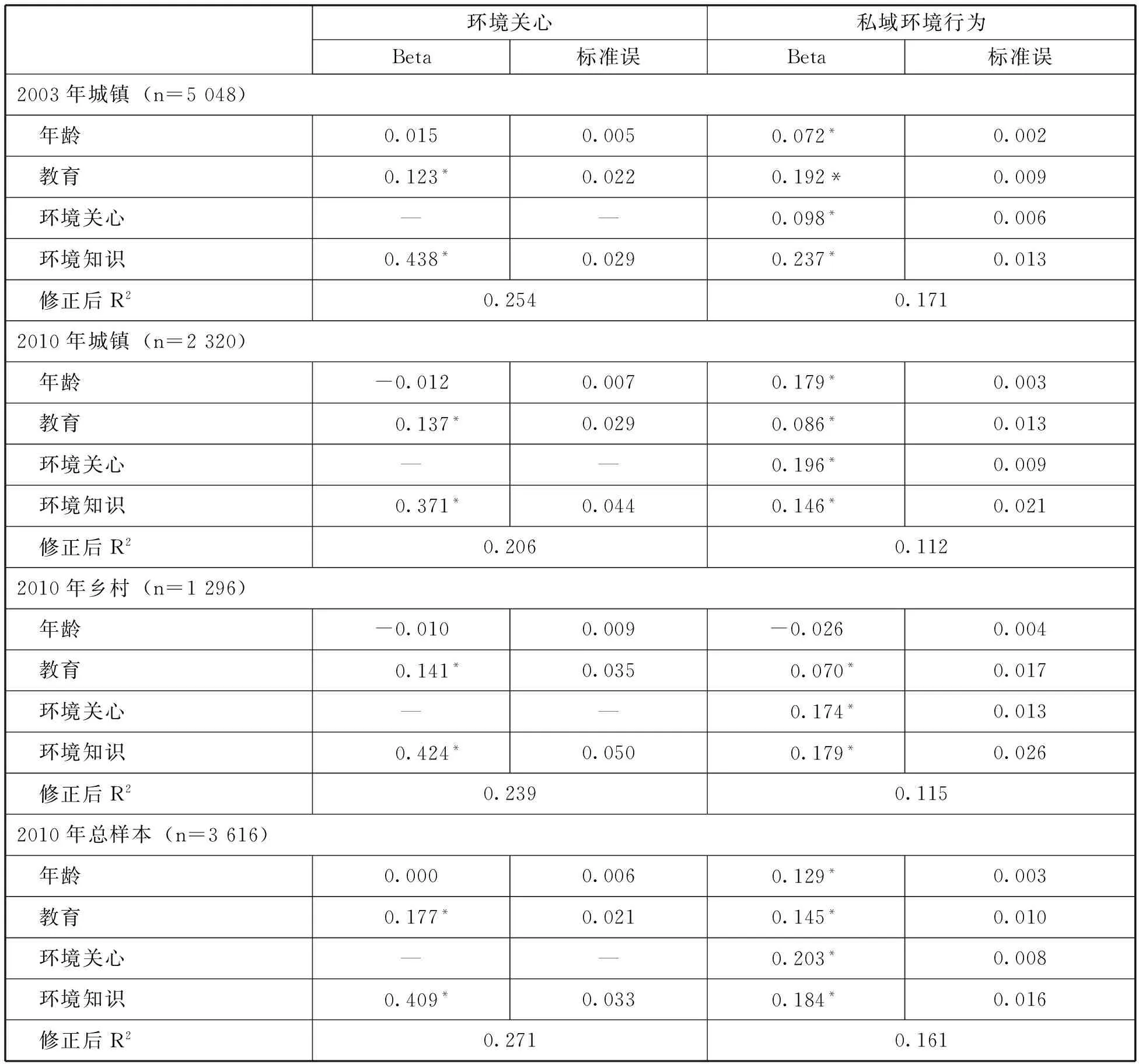

利用CGSS调查数据,表4估算了环境知识对环境关心和私域环境行为的影响,模型还控制了年龄、教育和环境关心三个变量。首先,从显著性水平来看,在全部八个模型结果中,环境知识都具有显著的正向影响;其次,从影响规模来看,环境知识对环境关心影响的标准化回归系数(Beta)维持在0.4左右(一直是左列一组模型中影响最大的变量),环境知识对私域环境行为影响的标准化回归系数位于0.15~0.25之间(2003年城镇的调查结果显示其影响规模要明显高于环境关心,2010年调查结果显示二者影响规模相当)。可见,我们所建构的环境知识量表对环境关心和私域环境行为具有稳定的显著预测力。

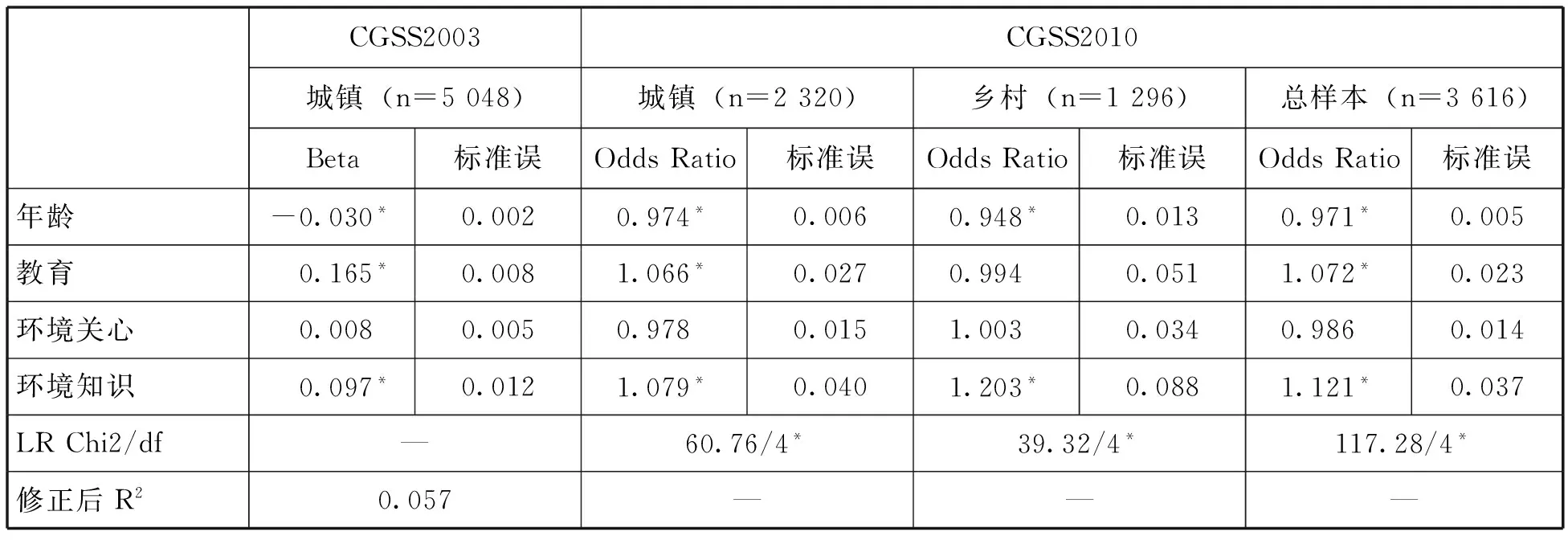

表5给出了环境知识对公域环境行为影响的回归模型估计结果。因为基于两个年度CGSS调查对公域环境知识变量的测量尺度不同(即2003年为连续变量,2010年为二分变量),所以本文使用多元线性回归模型来估计2003年城镇调查数据,而利用二元logistic模型来估计2010年调查数据,模型估计结果分别为标准化回归系数和几率比(Odds Ratio)。

表4 环境关心和私域环境行为的多元线形回归结果

表5 公域环境行为的回归分析结果

从表5结果可知,环境知识在全部四个模型中都对公域环境行为具有显著影响。具体来说:从2003年城镇调查结果可知,在控制其他变量不变的情况下,环境知识对公众实施公域环境行为的频率具有显著正向影响;从2010年调查来看,三个样本的估计结果都表明,环境知识的增加会提高公众实施公域环境行为的几率。因此,中国版环境知识量表在公众公域环境行为的预测方面同样是有效的。另外值得一提的是,与环境知识稳定的预测力相比,在全部四个模型中,环境关心对公域环境行为的影响均不显著。

四、总结与讨论

本文的主要研究发现可以总结如下:第一,2003年CGSS调查中提出的10个环境知识测量项目内容效度良好,适用于测量中国公众对于环境问题、环境科学技术和环境治理的一般性认知状况;第二,两次全国性调查数据结果表明,这一组环境知识测量项目的内部一致性良好且稳定,可以看做是测量同一建构的量表;第三,数据分析还表明,该量表的建构效度和预测效度的检验结果与理论预期一致。综合以上发现,中国版环境知识量表已被证实具有很好的测量质量,可以作为未来研究中国公众环境知识的基础测量工具。接下来,我们将尝试基于CGSS调查结果对中国公众环境知识的时空分布特征做出描述,并对未来量表的应用和改进方向进行补充讨论。

(一)中国公众环境知识的时空分布及其政策意义

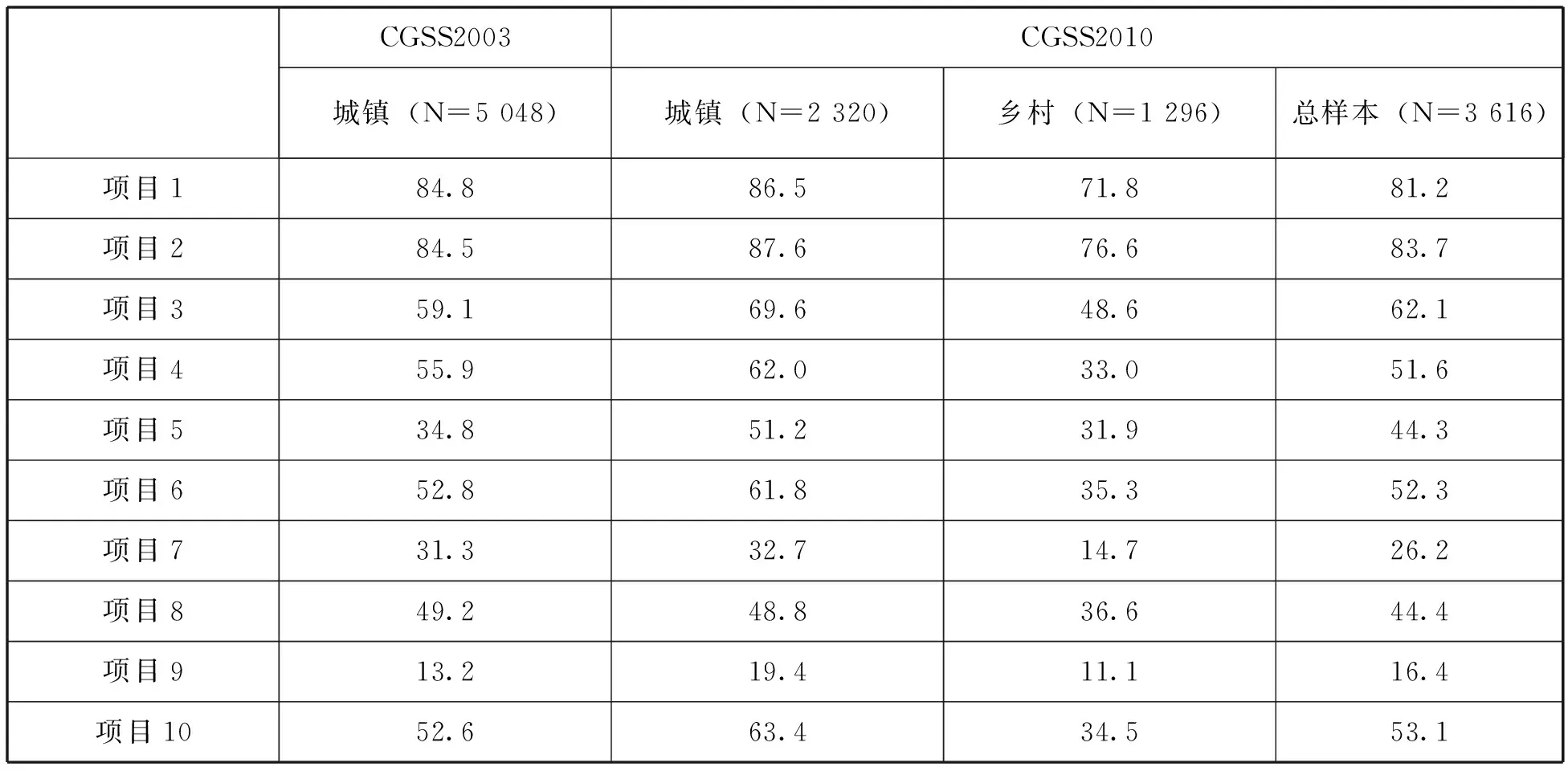

表6显示的是2003年和2010年CGSS调查中对中国版环境知识量表各项回答正确的受访者占有效样本中的比例(即正确率)。

表6 公众对中国版环境知识量表各项的回答情况(正确率,%)

首先,我们要比较的是两个调查年份城镇受访样本的环境知识差异。直观上,从2003年到2010年,除了项目8外,受访者对中国版环境知识量表各项回答的正确率都有不同幅度的提升。我们将两个年度CGSS的城镇样本数据合成一个数据集,比较两个年度环境知识量表的总分,整体上看,城镇受访者的环境知识水平在过去七年间还是有显著增长的,平均分从2003年的5.18增长到2010年的5.83(满分10分,t=-9.742 4,df=7 366,p=0.000)。进一步,卡方检验的结果显示:只有第2、3、4、5、6、9、10项的年度差异是显著的,说明中国城镇居民对以上七个环境知识项目的认识呈现出增进趋势;另一方面,受访者对第1、7、8项的回答时隔七年并无统计显著性差异,也反映出城镇居民在这些环境知识项目方面的认识存在“停滞”的情况。其次,我们比较城乡居民的环境知识差异。从CGSS2010调查结果来看,城镇样本在全部10项的回答正确率都要高于乡村居民,卡方检验的结果表明以上差异都具有统计显著性;t检验结果表明,城镇样本的环境知识量表总得分要显著高于乡村样本(相差1.89分,t=20.847 1,df=3 614,p=0.000)。因此可以说,中国城镇居民的环境知识水平整体上要高于乡村居民。

以上数据分析结果大致可以描绘出中国公众环境知识的时空分布差异,这对目前我国环境教育效果评估具有积极意义。如果我们将环境知识作为评估环境教育成效的重要指标,那么应当肯定的是,环境教育对我国国民环境知识增长具有促进作用,中国公众环境知识水平在七年间整体呈上升趋势。但是,也应看到,这种增长并不是同步的,公众对部分环境知识的理解仍然停留在较浅的层次(如量表项目9考察的水体监测标准),或者止步不前(如量表项目8考察的生物多样性问题),这些有待加强的环境知识内容应该受到未来环境教育者的关注。此外,环境知识城乡分布的差异也可以揭示环境教育资源目前在我国城乡地区分配不均的问题。考虑到我国乡村地区目前不容乐观的环境形势,我们建议,未来应该适当加强乡村地区的环境教育工作。

(二)中国版环境知识量表的未来应用及修订

本文的分析表明,中国版环境知识量表可以作为环境知识研究的基础工具,有助于促进未来这一领域定量研究的知识积累。关于如何将该量表与相关研究主题结合起来,我们有以下建议:第一,研究者可以使用该量表探索中国公众的环境关心与行为并发展出相应的理论解释。本文的数据结果再次印证了环境知识对于环境关心和行为的强解释力。环境知识是通过哪些具体机制影响环境关心与行为的?环境知识对于两者各自不同方面的影响模式是否相同?三者之间的关系如何?这些问题既需要进一步的定量调查和研究来回答,也有待更加深入的理论建构工作。第二,研究者还可以使用该量表开展以环境知识作为因变量的专门定量研究。本文已经揭示了公众环境知识水平的历时性差异和城乡差异,事实上环境知识还可能存在其他的社会人口属性差异,这些差异需要更多的调查研究来逐一揭示和解释,在此基础上探讨环境知识差异的社会、文化和心理机制等,以便总结出提升环境共同知识水平的科学规律。第三,该量表还可以应用于未来的环境教育效果评估。我们提出的中国版环境知识量表被两次全国性调查证实具有稳定的良好测量质量,可以与中国版环境关心量表(CNEP)一起作为环境政策制定者和相关研究者、工作人员评估环境教育成效的工具。

事实上,任何测量工具都很难做到尽善尽美。考虑到测量对象的发展变化,未来或许需要对中国版环境知识量表进行适当的补充和完善,以增强其适用性。一方面,根据环境问题和环境科学技术的发展,可适当调整量表的部分测量项目,以反映环境知识的更新和环境问题的变化,或者使量表更加结合特定的环境问题研究;另一方面,考虑到环境社会科学的不断发展,可以考虑进一步丰富环境知识的内涵,增加必要的环境社会科学知识测量项目。此外,如果侧重于环境政策效果评估,也可以考虑适当增加相应的环境政策知识测量项目。总之,环境知识测量是环境知识研究的基础部分,未来还需要更多的定性、定量研究和理论思考,以便不断完善,并推动环境知识经验研究领域的持续深化和有效的知识积累。

[1] 彭远春:《城市居民环境认知对环境行为的影响分析》,载《中南大学学报》(社会科学版),2015(3);洪大用、肖晨阳:《环境关心的性别差异分析》,载《社会学研究》,2007(2);P.C.Stern.“New Environmental Theories:Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior”.JournalofSocialIssues,2000,56(3):407-424.

[2] B.Wynne.“Uncertainty and Environmental Learning:Reconceiving Science and Policy in the Preventive Paradigm”.GlobalEnvironmentalChange,1992,2(2):111-127;G.Spaargaren.“Sustainable Consumption:A Theoretical and Environmental Policy Perspective”.Society&NaturalResources,2003,16(8):687-701;J.D.Miller.“Public Understanding of,and Attitudes toward,Scientific Research:What We Know and What We Need to Know”.PublicUnderstandingofScience,2004,13(3):273-294.

[3] M.Zint.“Advancing Environmental Education Program Evaluation”.In R.B.Stevenson,et al(eds.).InternationalHandbookofResearchonEnvironmentalEducation.New York:Routledge,2013.

[4] 洪大用:《环境关心的测量:NEP量表在中国的应用评估》,载《社会》,2006(5);洪大用、范叶超、肖晨阳:《检验环境关心量表的中国版(CNEP)——基于 CGSS2010 数据的再分析》,载《社会学研究》,2014(4)。

[5] Maloney,M.P.,and M.P.Ward.“Ecology:Let’s Hear from the People:An Objective Scale for the Measurement of Ecological Attitudes and Knowledge”.AmericanPsychologist,1973,28(7):583-586.

[6] Maloney,M.P.,Ward,M.P.,and G.N.Braucht.“A Revised Scale for the Measurement of Ecological Attitudes and Knowledge”.AmericanPsychologist,1975,30(7):787-790.

[7] R.Benton,Jr.“Environmental Knowledge and Attitudes of Faculty:Business versus Arts and Sciences”.JournalofEducationforBusiness,1994,70(1):12-16.

[8] Schahn,J.,and E.Holzer.“Studies of Individual Environmental Concern:The Role of Knowledge,Gender,and Background Variables”.EnvironmentandBehavior,1990,22(6):767-786.

[9] Leeming,F.C.,Dwyer,W.O.,and B.A.Bracken.“Children’s Environmental Attitude and Knowledge Scale:Construction and Validation”.TheJournalofEnvironmentalEducation,1995,26(3):22-31.

[10] Alp,E.,Ertepinar,H.,Tekkaya,C.,and A.Yilmaz.“A Statistical Analysis of Children’s Environmental Knowledge and Attitudes in Turkey”.InternationalResearchinGeographicalandEnvironmentalEducation,2006,15(3):210-223;Duerden,M.D.,and P.A.Witt.“The Impact of Direct and Indirect Experiences on the Development of Environmental Knowledge,Attitudes,and Behavior”.JournalofEnvironmentalPsychology,2010,30(4):379-392.

[11] Arcury,T.A.,Scollay,S.J.,and T.P.Johnson.“Sex Differences in Environmental Concern and Knowledge:The Case of Acid Rain”.SexRoles,1987,16(9):463-472.

[12] Hwang,Y.H.,Kim,S.I.,and J.Jeng.“Examining the Causal Relationships among Selected Antecedents of Responsible Environmental Behavior”.TheJournalofEnvironmentalEducation,2000,31(4):19-25.

[13] Grodzinska-Jurczak,M.,Bartosiewicz,A.,Twardowska,A.,and R.Ballantyne.“Evaluating the Impact of a School Waste Education Programme upon Students’,Parents’ and Teachers’ Environmental Knowledge,Attitudes and Behaviour”.InternationalResearchinGeographicalandEnvironmentalEducation,2003,12(2):106-122.

[14] B.Flamm.“The Impacts of Environmental Knowledge and Attitudes on Vehicle Ownership and Use”.TransportationResearchPartD:TransportandEnvironment,2009,14(4):272-279.

[15] Arcury,T.A.,and T.P.Johnson.“Public Environmental Knowledge:A Statewide Survey”.TheJournalofEnvironmentalEducation,1987,18(4):31-37.

[16] Tikka,P.M.,Kuitunen,M.T.,and S.M.Tynys.“Effects of Educational Background on Students’ Attitudes,Activity Levels,and Knowledge Concerning the Environment”.TheJournalofEnvironmentalEducation,2000,31(3):12-19.

[17] Ostman,R.E.,and J.L.Parker.“Impact of Education,Age,Newspapers,and Television on Environmental Knowledge,Concerns,and Behaviors”.TheJournalofEnvironmentalEducation,1987,19(1):3-9.

[18] Gambro,J.S.,and H.N.Switzky.“A National Survey of Environmental Knowledge in High School Students:Levels of Knowledge and Related Variables”.Paper Presented at Annual Meeting of the American Educational Research Association,New Orleans,Louisiana,April 4-8,1994.

[19] Ramsey,C.E.,and R.E.Rickson.“Environmental Knowledge and Attitudes”.TheJournalofEnvironmentalEducation,1976,8(1):10-18.

[20] Boerschig,S.,and R.De Young.“Evaluation of Selected Recycling Curricula:Educating the Green Citizen”.TheJournalofEnvironmentalEducation,1993,24(3):17-22.

[21] B.B.Jensen.“Knowledge,Action and Pro-Environmental Behaviour”.EnvironmentalEducationResearch,2002,8(3):325-334.

[22] 洪大用:《公民环境意识的综合评判及抽样分析》,载《科技导报》,1998(9)。

[23] 任莉颖:《环境保护中的公众参与》,载杨明主编《环境问题与环境意识》,北京,华夏出版社,2002;胡荣:《影响城镇居民环境意识的因素分析》,载《福建行政学院福建经济管理干部学院学报》,2007(1);沈昊婧、谢双玉、高悦、黄孛:《大学生环境行为调查及其影响因素分析——以武汉地区为例的实证研究》,载《华中师范大学学报》(自然科学版),2010(4);贺爱忠、唐宇、戴志利:《城市居民环保行为的内在机理》,载《城市问题》,2012(1);田万慧、陈润羊:《甘肃省农村居民环境意识影响因素分析——基于年龄、性别、文化水平群体的分析》,载《干旱区资源与环境》,2013(5)。

[24] 宋言奇:《发达地区农民环境意识调查分析》,载《中国农村经济》,2010(1);栗晓红:《社会人口特征与环境关心:基于农村的数据》,载《中国人口·资源与环境》,2011(12)。

[25] 洪大用、肖晨阳:《环境关心的性别差异分析》,载《社会学研究》,2007(2);范叶超、洪大用:《差别暴露、差别职业和差别体验:中国城乡居民环境关心差异的实证分析》,载《社会》,2015(3);王玉君、韩东临:《经济发展、环境污染与公众环保行为——基于中国CGSS2013数据的多层分析》,载《中国人民大学学报》,2016(2)。

[26] J.M.Cortina.“What is Coefficient Alpha? An Examination of Theory and Applications”.JournalofAppliedPsychology,1993,78(1):98-104.

[27] Ostman,R.E.,and J.L.Parker.“Impact of Education,Age,Newspapers,and Television on Environmental Knowledge,Concerns,and Behaviors”.TheJournalofEnvironmentalEducation,1987,19(1):3-9;T.Arcury.“Environmental Attitude and Environmental Knowledge”.HumanOrganization,1990,49(4):300-304;Alp,E.,Ertepinar,H.,Tekkaya,C.,and A.Yilmaz.“A Statistical Analysis of Children’s Environmental Knowledge and Attitudes in Turkey”.InternationalResearchinGeographicalandEnvironmentalEducation,2006,15(3):210-223.

[28] 洪大用、范叶超、肖晨阳:《检验环境关心量表的中国版(CNEP)——基于 CGSS2010 数据的再分析》,载《社会学研究》,2014(4)。

[29] 彭远春:《城市居民环境行为的结构制约》,载《社会学评论》,2013(4)。

(责任编辑 武京闽)

Measuring Public Environmental Knowledge:The Development of An Indigenous Instrument and Its Assessment

HONG Da-yong1,FAN Ye-chao2

(1.Research Centre for Studies of Sociological Theories and Methods,Renmin University of China,Beijing 100872;2.Department of Sociology,Renmin University of China,Beijing 100872)

Environmental knowledge is not only a significant variable for studies of public environmental concern and behaviours,but also plays an important role in environmental education assessment.This paper attempts to develop an indigenous scale for measuring environmental knowledge(CEKS)and its measurement quality is comprehensively assessed based on two datasets from China General Social Surveys.Research findings indicate that the scale possesses a good content validity,maintains an acceptable and stable internal consistency across items,and demonstrates its construct validity and predict validity.Accordingly,the scale could act as a fundamental instrument for studying Chinese public environmental knowledge.

environmental knowledge;scale;measurement quality;environmental education;CEKS

中国人民大学2015年度“拔尖创新人才培育资助计划”

洪大用:中国人民大学社会学理论与方法研究中心教授,博士生导师;范叶超:中国人民大学社会学系博士研究生(北京 100872)