偏于字而忽于文:从阮元到刘师培、章太炎的文笔论

李裕政,严 程

(清华大学人文学院中文系,北京100084)

偏于字而忽于文:从阮元到刘师培、章太炎的文笔论

李裕政,严 程

(清华大学人文学院中文系,北京100084)

阮元论文主文言说,讲究文采、韵律和对偶,以此划定文学的范围,独尊“文“体,排斥笔体;刘师培继承阮元之说而加以广之。章太炎榷论文学,以文字为准,以存质为干,不轩轾文笔二体。章、刘虽有是重文(文饰)还是存质的分歧,但实际上都是以小学论文学、论文笔,弊在蔽于字而忽于文(文体)。

阮元;刘师培;章太炎;文笔;小学;文体

文笔之辨是六朝文论的一个重要议题,当时人如范晔、颜延之、刘勰、萧绎等人对此皆有论述,史籍中亦载述颇多。自唐迄清,则渐至湮灭无论。及阮元与学海堂诸子爬梳史料,再三议论文笔,此议题重又引起注意。清末民初,刘师培、章太炎、黄侃等人继起,笔战论之。今人郭绍虞、逯钦立、王运熙、杨明,对此也众说纷纭。就论者与西方现代文学观念的关系而言,阮、刘、章、黄诸人属于传统派,而郭、逯、王、杨诸人则可谓现代派。本文讨论的是传统派的文笔论,现代派的文笔论另文分析。

一、从阮元到刘师培

阮元的文笔说,早在《文言说》中业已发端。*嘉庆十九年(1814),阮元给郝懿行的信函中附有《文言说》一文,则《文言说》当作于此时。[1]626、630该文的观点是,凡是有韵用偶者都是文,孔子所作的《文言》是文章之祖;单行无韵之语,“非言之有文者”。这里虽然没有明确提到古文家,但文章末尾“何后人之必欲反孔子之道,而自命曰‘文’,且尊之曰‘古文’也”一句,显然是对古文家而言。到了《书梁昭明太子文选序后》,则明确将矛头指向了唐宋八大家,认为诸家所作,乃是经史子等多奇少偶者,并不合孔子以文言为文、萧统以沉思翰藻为文之说。因此,阮元对唐宋八大家之作,提出了“非文者尚不可名为文,况名之曰古文乎”的质疑。[2]607-609在《与友人论古文书》中,阮元考证一番之后,认为“古人于籀史奇字,始称古文,至于属辞成篇,则曰文章”[2]609-610。也就是说,古文家连“古文”这一名字的意思都弄错了,他们所说的“古文”,只是文字,是文章的组成部分而已。阮元在这里隐隐透出了小学家好说文解字的本色,颇有揶揄对方之意。后来,承阮元之说的刘师培也常挑剔古文家的遣词用字,极尽冷嘲热讽之能事。*参见《论文杂记》第二十二则对“词”与“辞”的解释。[3]138

虽然这时阮元没有明显提出“文笔”二字,但是已启后来文笔论之先声,后来的文笔论基本上把“笔”等同于古文家之作,将其与阮元所认同的“文言”对举。道光三年(1823),阮元在广州学海堂以文笔策问课学海堂诸士子。[1]798其子阮福作《文笔策问》一文率先拟对,主要考察了汉魏六朝的文献,条列了从《汉书》到《唐书》的史料,以及刘勰《文心雕龙》、萧统《文选》、萧绎《金楼子·立言》等子书,结论是子史与文不同,“有情辞声韵者为文”,“直言无文采者为笔”;因为诗是有韵文中的一种,所以又有“诗笔”之称。[2]709-715阮福之说,显然是发扬乃父阮元的观点。*学海堂士子中刘天惠、梁国珍、侯康、梁光钊均作有同名论文《文笔考》(载《学海堂初集》卷七),皆与乃师阮元之说桴鼓相应。但是,在考察过程中,阮福发现了一个问题,即刘勰《文心雕龙》明言有韵为文、无韵为笔,而萧统《文选》中诸多文章没有韵却仍然入选,这跟阮元“昭明所选,名之曰‘文’,盖必文而后选也,非文则不选也”(《书梁昭明太子文选序后》)[2]608的说法明显存在矛盾之处。后来章太炎反驳阮元所谓《文选》所选之文皆是文时,论据之一正是“《文选》所集,无韵者猥众”[4]14。可见这一矛盾之处,足以颠覆阮元整个“文言”论。阮元对阮福疑问的回答是,萧梁之时所说的韵,“固指脚韵,亦兼谓章句中之音韵,即古人所言之宫羽,今人之所言平仄也”。这个韵的用法,并不是沈约所自矜的创获,而是源自孔子所著的《文言》,并且在六朝得到极大的发展,“是以声韵流变而成四六,亦只论章句中之平仄,不复有押脚韵也。四六乃有韵文之极致,不得谓之为无韵之文也。昭明所选不押韵脚之文,本皆奇偶相生有声音者,所谓韵也”(《文韵说》)。[2]1064把韵泛化为句中声律后,萧统所选的不押脚韵的文章,都可以通过解释为奇偶相生有声音者,以避免别人对把无韵者归为文的质疑。但是关于韵的具体所指,是否如阮元之说却有待商榷。

《南史· 曹景宗传》载:

景宗振旅凯入,帝于华光殿宴饮连句,令左仆射沈约赋韵。景宗不得韵,意色不平,启求赋诗。帝曰:“卿伎能甚多,人才英拔,何必止在一诗。”景宗已醉,求作不已,诏令约赋韵。时韵已尽,唯余竞病二字。景宗便操笔,斯须而成,其辞曰:“去时儿女悲,归来笳鼓竞。借问行路人,何如霍去病。”帝叹不已。约及朝贤惊嗟竟日,诏令上左史。于是进爵为公,拜侍中、领军将军。[5]1356

从曹景宗所赋之诗句中可以看出,沈约给众人所分的这些“韵”显然是脚韵,与历来所理解的韵之内涵相同。又沈约在《答陆厥书》中称“韵与不韵”,以“韵”称自己的声律说,那么由此可知,沈约对于韵是有两种用法的,一种指传统的脚韵,另一种则指他矜为创获的声律说。之所以以韵称声律,从下文可看出端倪。《南齐书·陆厥传》中载:“约等文皆用宫商,以平上去入为四声,以此制韵,不可增减,世呼为‘永明体’。”[6]898因为用四声来“制韵”,所以便将此法称之为“韵”,其内容即沈约在《宋书·谢灵运传论序》中所说的“欲使宫羽相变,低昂舛节,若前有浮声,则后须切响。一简之内,音韵尽殊,两句之中,轻重悉异”。据逯钦立《四声考》分析,这段话需要注意四点:“宫羽相变,谓韵类须异,如有庾字不得更用武字是也。轻重乃指声言,轻重悉异,谓十字中不得有清浊相同之双声字也。合言之,即两句以内不得有同韵同声之字。至于低昂,则就四声而言,或径谓指平仄,《韵诠》‘低昂依下,轻重依上’之言,可谓左证。而浮声切响则兼就上举三者合言之。盖凡平声字清母字,其声必浮;仄声字浊母字,其响必切*按“切”字误,依文意当作“沉”。此句乃言仄声字浊母字其响之特点乃“沉”,与平声字清母字其声之特点“浮”相对。而言“切”者,乃谓针对“响沉”所宜用之补救措施。故当作“沉”。;宫羽韵类推,诗中既能声韵悉殊,若更能前有浮声后用切响,则自然低昂相间,‘合体抑扬’(《文心雕龙·声律篇》语)矣。总之,休文虽创四声之谱,而其声律说实兼括韵声以及字调而言之,固非拘墟于‘平上去入’也。”[7]409沈约的声律说,其内容与刘勰《文心雕龙·声律》篇之说一致,其文曰:“凡声有飞沉,响有双叠。双声隔字而每舛,迭韵杂句而必睽;沉则响发而断,飞则声飏不还……异音相从谓之和,同声相应谓之韵。韵气一定,则馀声易遣;和体抑扬,故遗响难契。属笔易巧,选和至难,缀文难精,而作韵甚易。”[8]552虽然沈约对声律的命名是“韵”,但沈约之“韵”乃刘勰之“和”,刘勰依然用“韵”指脚韵这一内涵。沈约以“韵”称声律论的用法,应当只是他个人的看法。当时的大多数人,还是取传统意义。《南史·范云传》:“云以山上有秦始皇刻石,此文三句一韵,人多作两句读之,并不得韵。”[5]1416查《泰山刻石文》,确实是每三句押脚韵。又《梁书》和《南史》中,颇多梁武帝诏群臣限韵联句赋诗记载,如《曹景宗传》所载之事;王储与文臣之间的和诗与联句诗,也都是用脚韵。所以可知阮元“梁时恒言所谓韵者,固指押脚韵,亦兼谓章句中之音韵,即古人所言之宫羽,今人所言之平仄也”(《文韵说》)[2]1064,有对之处,也有错之处。“兼谓”云云,在沈约的理论中确有其事;但在刘勰与其他人,韵只指脚韵。黄侃已经指出,据《沈约》传,梁武帝并不喜欢声律说,他的子嗣统、纲、绎三子亦是如此。[9]214又萧统《文选》中既未尝言及文笔,亦未尝言及韵,所选各类文体并未如刘勰一样按照先文后笔的顺序来排列,但基本上是以有无韵脚来区分的。[10]219-221如此看来,刘勰和萧统二人对韵的理解跟沈约的理解不同,更非如阮元自己所说的那样,从韵“兼谓章句中之音韵”,到“只论章句中之平仄,不复有押脚韵也”,即可以剔除脚韵。阮元文韵之说,于理难通。

作为阮元文笔说的继承者,刘师培可能意识到了这一点*刘师培提到了梁武帝与群臣限韵赋诗之事,当是从中看出阮说非是。[3]97,所以在《文说·和声篇第三》中,旁征博引,以繁多的例子分析,说明韵除了脚韵之外,还有“或抑扬以协律,或经纬以成章,或间句而协音,或隔章而转韵,或用韵不拘句末,或协声即在语端,或益助词以足句,或谱古调以成音”等八种“句中之韵”,还有“或掇双声之字,或采叠韵之词,或用重言,或用叠语”等四种“句中之音”[11]541-543,大力发扬阮元“在声为宫商”、“韵即宫羽”(《文韵说》)这一论点。[2]1064更重要的是,他从《文心雕龙·声律》中摘出“声不失序,音以律文”[8]553一句,声称“古人之文,可诵者文也,其不可诵者笔也”[1]549。这样一来,刘勰和萧统明显所指的脚韵,不会因为阮元解释为句中声律的牵强而遭到诟病,而且将骈文与韵文划上了等号,韵与偶之间的差异也因此被抹平。

除了“在声为宫商”外,刘师培还从“在色为翰藻”(《文韵说》)[2]1064这一方面对阮元之说加以强化:

中国三代之时,以文物为文,以华靡为文,而礼乐法制,威仪文辞,亦莫不称为文章。推之以典籍为文,以文字为文,以文辞为文。其以文为文章之文者,则始于孔子作《文言》。盖“文”训为“饰”,乃英华发外,秩然有章之谓也。故道之发现于外者为文,事之条理秩然者为文,而言词之有缘饰者,亦莫不称之为文。古人言文合一,故借为文章之文。后世以文章之文,遂足该文字之界说,失之甚矣。夫文字之训,既专属于文章,则循名责实,惟韵语俪词之作,稍与缘饰之训相符。故汉、魏、六朝之世,悉以有韵偶行者为文,而昭明编辑《文选》,亦以沉思翰藻者为文。文章之界,至此而大明矣。*与此类似的提法,还有《文说·耀采篇第四》(《国粹学报》第二年第二号,1906年3月)所云:“一阴一阳谓之道,一奇一偶谓之文。故刚柔相错,文之重于天者也;经纬天地,文之列于谥者也。三代之时,一字数用,凡礼乐法制,威仪言辞,古籍所载,咸谓之文。是则文也者,乃英华发外秩然有章之谓也。”[3]

以此说跟阮元之说相对照,可见二人从立论到结论都基本相同。其方法是都从小学家的本行入手,通过训诂来求“文”的本义,在坚求文字本义这点上可谓章太炎同道。同时,把文字之“文”的源头追溯到孔子,使“文”具有了不可辩驳的权威性。与阮元的不同之处在于,刘师培像刘勰那样,建立起了一个“文”的大系统,这个系统涵括了所有“英华发外秩然有章”之物,“言词”只是其中的一个组成而已。阮元的“文言”说也被纳入到这个系统中,指的正是“言词之有缘饰者”。在刘师培看来,并不是所有的言词都可以称为文,须得是“有缘饰者”,也就是有韵偶行的言词方可。至于那些散行无韵的言词,则被排除在文外。显然,在这里刘师培又将矛头指向了古文家。所以刘师培才会表彰萧统明确文章之界,功莫大焉,紧接着又指责韩愈等所谓古文家“以笔为文”,淆乱文体,并且以一贯的态度,痛斥流俗的习焉不察与后人的盲从,为骈文与古文争地位的汲汲之情跃然纸上,无需多言。

二、章太炎与刘师培之争

在清末民初之时,章太炎与刘师培之间发生了一场文论之争,文笔之辨是其中的一个重要内容。章、刘对文笔的看法,随着论争的进行而有一个渐趋明显并系统化的过程。

章太炎比较早提到文笔的文章,是1901年所作的《文学说例》。[12]在该文中,章氏基于语言与文字的殊流异职,给文学下了“尔雅以观于古,无取小辩,谓之文学”的定义。简而言之,就是文学要用本字、本意,不取俗语、口语。言文学先言文字,这跟刘师培一样,乃小学家本色。这里有两点需注意。第一,文字和语言不同,谈文学乃从文字而非从语言谈起,“言语文学,厥科本异。凡纂录文辞者,宜无取焉”。第二,因为章氏要用本字和本意,所以认为假借、转注等用字法,和讲求文辞之工,是为文之病。文字的本意与引申义,演变为文与质的对立。只是,这时候章氏并未将文和质的对立推到极致,相反,他将中土文学与希腊文学的文体流变顺序加以对比,得出了二者一致的结论,并接受了阮元以实用为缘由解释骈文的发生和必要性,称阮氏“信哉其见之卓也”。这个时期提到“文笔”,只是称这是从魏到唐之时发生,与没有润色的“口说”和缘饰的“文辞”不同,并不对三者作高下轩轾,只强调各自安于所属范围,无相淆乱即可。作此文时,章太炎与刘师培尚未结识相交,章氏作此文的目的也并非有意要批驳阮、刘,但是他的观点显然已经对阮、刘论文尚“文言”之论,构成明显的威胁。因为,虽然刘师培与章太炎都承认“言”与“文”(语言与文字)有先后的关系,二者之间有异亦有同;但是在二者异同的重视上,二人的走向却全然相反。章太炎认为语言与文字异流而殊职,所论着重点在二者之异,所以他坚持“榷论文学以文字为准”,强调文学的出发点是文字。因此,凡是以文字写出来的,不管是“有句读之文”还是“无句读之文”,都统称为“文”。从这里看来,章太炎论文时主张文与质兼收,骈与散并蓄。实际上,因为章太炎论文主张用本字与本义,主张存质为本,而将多用引申义与假借义的做法称为“文”,是“表象主义”,所以本义与引申义的对立,变成了质与文的对立,文采修饰成了章太炎文论中的痛打对象。如此一来,他所说的存质而又不屏文,已非立论的重点,而是点缀之语,就像他在驳斥文以骈为主的同时,虽然也说骈文有不可废之处,但是已经不能理解为等视二者了。

1903年6月,章太炎与刘师培在上海订交。[13]43虽然二人的关系开始进入蜜月期,但其文论分歧并未消失,而且为了能够应对章太炎文论主张的挑战,刘师培论文更加有意识、有针对性地重新建构他的文论。这一年他作《中国文字流弊论》一文,指出中国文字的弊端并提出解决之道。刘氏所说的五个弊端中有与章太炎相合者,但认为其中一弊是“字形递变而旧意不可考”,据此指责许慎《说文解字》“造字之古义久已失传,必欲举而著之”是文献不足征的自我作古,显然有影射章氏“尔雅以观于古”、要用本字本意的主张。在刘师培对弊端开出的两个药方当中,“造新字”这一方案与章太炎的《文学说例》中主张将外来语、新造语与废弃语三者并用有共同之处,只是另一个药方“用俗语”,显然与章氏“无取于小辩”大唱反调。[14]刘氏翌年(1904)发表的《论白话报与中国前途之关系》,论证语言与文字一致对“觉民”、“觉世”具有巨大的作用[15],无疑也是对章氏要求用本字本意而导致言文不一致的批评和否定。但这些显然都只是对章氏文论挑战的防御之论,是消极性应战,真正的积极性应战,并主动建立自己的文论体系,是在《文章源始》、《论文杂记》和《文说》当中。这些文章的一个共同之处是,与章氏一样,承认语言与文字的异流殊职;但是不同于章氏着眼于语言与文字的差异之处,刘氏通过把“文”训为“饰”[3]118、训为“章”[16],使语言和文字也具有了相同之处:有缘饰的文辞可以称为文,以文字为载体,其始祖为孔子《文言》;有修饰的语言也可以称为文,以语言为载体,其代表为谣谚。[3]110这非文字之“文”,也就是所谓的口头文学,讲究叶韵,易于背诵,便于实用,其起源先于章氏以文字为文学的起点。如此一来,反倒显得章氏论文狭隘,只固执于文字一端而忽略了文字所由起的语言,颇有数典忘祖之讥。

在此基础上,文笔论也成为刘师培理论中重要而且关键的一部分。既然文饰者为文,那不文饰者又是什么呢?“直言者谓之言,论难者谓之语,修词者谓之文”,“偶文韵语者谓之文,无韵单行者谓之笔”。[16]正是通过文笔论这一部分,刘师培将章氏质言的“口说”之流,排除出文苑,打发了事,其态度就像对梁启超的东洋文体一样,简单粗暴。

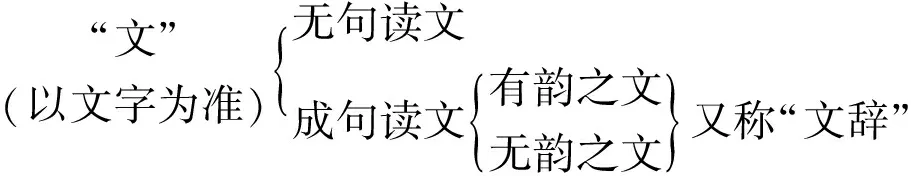

章太炎也积极应战,并与刘师培一样,将文笔说放到自己建立的一个关于文的系统中去讨论。章太炎的文之系统,在其《文学论略》中首次阐明。*《文学论略》登载于《国粹学报》1906年第9、10、11号(10月7日、11月6日、12月5日出版)的文学栏,署名“章绛”。这本是该年章氏从上海抵东京后在“国学讲习会”以《论文学》为题所作讲演的记录,并且此前以同样的标题收入《国学讲习会略说》,该册收《论语言文字之学》、《论文学》、《论诸子之学》三篇,1906年9月日本秀光社印刷。在《国粹学报》重新发表时,作者又作了“增订”。后来,又经修改,最终形成《国故论衡》中的《文学总略》。参见陈雪虎《“文”的再认:章太炎文论初探》,北京大学出版社2008版。[17]2他对文学的定义是:“以有文字,著于竹帛,故谓之文。论其法式,谓之文学。”[17]81-92把文学与文字分开定义,依旧将文学的起点锚定在文字上,论文学以文字为主。这样,凡是文理、文字、文辞,都是文学。文辞只是文之一端,是有句读之文,除此之外还有无句读之文(包括表谱、簿录、算草、地图等)。文和笔,属于文辞范围,而且章太炎是以有韵之文与无韵之文、而不以有韵之文无韵之笔来称之。有文采的“彣彰”也只是文之一端,包括在文辞范围内,与文笔有交集而不等同。根据章太炎之论,可以得到如下图示[17]38:

从图中可以看出,章太炎对文的理解与阮元和刘师培对文的理解,构成了一种针锋相对的理论。阮、刘通过把韵理解为句中声律,将骈文与韵文沟通而等同,再以孔子《文言》为文章之祖,于是便有了“文=骈文”这个等式,无韵的笔被排除到了文之外,逐出文苑。而在章氏的体系中,阮、刘所说的骈文,不过仅占文之一部分而已,而且连主体都算不上。至于原因,从章太炎对文、对文笔的解读可看出,章氏分明是冲着阮、刘而来的。首先,对阮、刘文言说所依赖的两大理论支撑即《文心雕龙》与《文选》进行“挑刺”。章氏认为,刘勰论文是一切并包的,并不仅仅只是论文与笔二体,因此刘勰采用文笔说是“只存时论,固未尝以此为界限也”。[17]82《文选》选文体例不纯,多有矛盾,《文选序》也被章氏斥为“率尔之言”[17]109,不足为训,难为凭恃。阮元们硬要把文笔说与文以骈俪为本嫁接起来,实则是驴唇不对马嘴,因为文笔说是以有韵无韵为区别,骈文散文史以骈偶散行为区别,二者并非一物。前之萧统与后之阮元,误在以“彣彰”为文,而不以文字为文。其次,章氏论文要求以存质为本,将文分为雅俗和工拙,认为为文“俗而工者,无宁雅而拙也”。[17]91阮、刘所强调的为文除了骈俪还须有文采之说,不过是小道末技,徒骋才调,而无存轨则。

刘师培对章太炎的回击,只是写了篇《广阮氏〈文言说〉》。[18]533但是该文并没有什么新意*刘师培的《中古文学史讲义》(1917)的第二课“文学辨体”与第五课“宋齐梁陈文学概略”中的“文笔之区别”部分,不过是将早前的《文笔诗笔词笔考》及其他相关文笔论文结撰成书,并无新的意见。,只是重复了阮元以及刘氏之前的主张,而且特意取章氏所说的“彣彰”说事,条列其他文字,以证“彣彰”即“文章”别体,非仅其一部分。除了这个不点名但是明显具有针对性的短文之外,刘师培似乎不再与章氏纠缠。个中原因,据王风猜测,可能是因为一则不屑,二则不暇,三则不想。[19]252总之,这场论争,就此落下序幕。

三、 蔽于字而忽于文

章、刘二人关于语言文字同源异流的观点,在历史上乃渊源有自。早在王充之时,对语言和文字司职不同已有所论及。《论衡·定贤》云:“夫笔之与口,一实也。口出以为言,笔书以为文。”[20]1116《论衡·自纪》云:“夫口论以分明为公,笔辩以荴露为通,吏文以昭察为良。”[20]1196晋宋之时的《世说新语》中,也有关于语言和文字殊职的说法。《世说新语·文学》:“乐令善于清言,而不长于手笔。将让河南尹,请潘岳为表。潘云:‘可作耳。要当得君意。’乐为述己所以为让,标位二百许语。潘直取错综,便成名笔。时人咸云:‘若乐不假潘之文,潘不取乐之旨,则无以成斯矣。’”[21]137这是讲乐广和潘岳之事。《世说新语·文学》还有讲太叔广和挚虞的:“太叔广甚辩给,而挚仲治长于笔墨,俱为列卿。每至公坐,广谈,仲治不能对。退著笔难广,广又不能答。”*这一段文字来自史书。刘孝标注引王隐《晋书》:“虞与太叔广名为略同。广长口才,虞长笔才,俱少政事。众坐,广谈,仲治不能对。虞退,笔难广,广不能答。于是更相嗤笑,纷然于世。广无可记,虞多记录,于斯为胜也。”[21]138还有关于魏长齐和虞存的。《世说新语·排调》:“魏长齐雅有体量,而才学非所经。初宦当出,虞存嘲之曰:‘与卿约法三章:谈者死,文笔者刑,商略抵罪。’魏怡然而笑,无忤于色。”[21]436颜延之以文采的有无多寡为区分依据,将文分为言、笔、文三类,把言纳入文章的范围内。与此相对,刘勰主张语言是口头语,不能算作文章的一类,只有用文字写出来的才能成为文章,而写出来的文字,再分成文与笔两大类,以脚韵而不以文采为区分依据。

粗略看来,章太炎近于刘勰,刘师培近于颜延之。细细思量,他们之间的差别是相当大的。由上图所示,章太炎区分文体有几个层次,每个层次的区分标准和范围不一样。第一个层次以有无句读为界,分有句读文与无句读文;第二个层次以有韵与否为界,分为有韵之文与无韵之文,二者统称为“文辞”。可见,刘勰以有韵无韵为区分所得的文笔,只是相当于章太炎的文辞一部分,相当于章太炎所论的第二个层次。而在刘勰的《书记》当中,刘勰论及了诸多相当于章太炎所说的无句读之文。换言之,章太炎的无句读之文,是刘勰的“笔”,章太炎单独把刘勰笔中的无句读之文这类可谓最无文采的部分单独拈出,在第一层次中与涵括了有韵之文与无韵之文的有句读文并列,其存质的观念,更可以由此见出,而且隐隐透出对阮、刘文言理论的针对性。刘勰与章太炎,既划分了文学的范围(把言排除在外),又在文学之内进行了文类划分,前者是本体论范畴,后者则是文体论范畴。在这样的文体论框架之中,刘师培所强调的文采之文,在章太炎文论体系中只是叨陪末座罢了。

至于刘师培与颜延之的分别,也是显而易见的。最明显的是,尽管以文采作为区分标准,但颜延之是在文的前提之下作了言、笔、文三类文体的区分,也就是说,没有文采的言和笔,都是与有文采的文并列于文苑之中的。至于刘师培,虽然也与颜延之一样以文采作为区分标准,但是他区分的不是文体,而是文与非文,是本体论范畴。由此,语言中没有文采的那一部分——如直言之言与论难之语,文字中没有文采的那一部分——如无韵单行的笔,都统统被摈弃于文苑之外了。二者之间的差别,不可以道里计。显然,颜延之是在文学的范围内来论文体,是文体论范畴,而刘师培则是在划分文学的范围,属于本体论范畴。后人在论及六朝文笔说时,常以文学与非文学来对应解释文与笔,溯源探本,乃在阮、刘,尤其是刘氏之说。*章太炎和刘师培与王充和六朝诸人所不同者,除此之外,还有他们对语言和文字之分抱有时代的现实关怀。从晚清黄遵宪和梁启超开始,一直到民初白话文兴起,讲求言文一致的思潮越发广泛。即是说,章刘区分语言和文字,有迫切的应对现实变革的要求。章太炎在《訄书·订文》所附的《正名略例》、《文学说例》中讨论汉语文字应当如何应对新时代事物,涉及翻译、废弃语、外来语、新造语等问题;刘师培《中国文字流弊论》已如前揭,指出汉字的弊端并指出救治之方在用俗语与造新字;《论白话报与中国前途之关系》提倡语言与文字合一,以利于“觉民”“觉世”;《小学发微》以文字证明社会进化之理;《论中国并不保存国粹》提倡进化公理,与时俱进;《论文杂记》第四则指出要“用俗语以启瀹齐民”。诸如此类,可见出他们论文从小学出发的潜在革命之义。

简单梳理一下双方的思路。阮、刘对文笔的解读,与其尊崇骈文排斥古文有直接的关联。骈文与古文的区别,在于一骈一散(句式)、一文一质(文采),其中以前者为显著区别;而文笔的区分,初时在于有韵无韵,其后在于有情无情,其中前者为第一阶段,后者为第二阶段的显著区别。阮、刘欲将文笔说之文,与骈文之文划上等号,因此极力抹除骈、韵、文(文采)的差别,其关键的努力是将韵理解为句中声律。刘师培论文字主右声说,将声视为文字根本*见刘师培《文章源始》开篇引黄声谷右声说。,因此论文重视音韵,在其便成理所当然。所以在阮、刘的文笔论,会看到他们花大力气论证韵之于文(与笔相对)的合理性与必然性,同时又总会狡黠而唐突地跟“偶”扯拉上关系。*如阮元《文言说》谓孔子《文言》“不但多用韵,抑且多用偶”,《文韵说》谓“声韵流变而成四六”;刘师培《中国中古文学史讲义》称“盖文以韵词为主,无韵而偶,亦得称文”。作为论敌,章太炎论锋所及,也是从小学入手,榷论文学以文字为准,论文字主右形说,将文字本义与文采对立,进而与骈文对立,拆解对手的理论基础。

但是,文笔和文体,是否真如双方所论,仅从文字着眼?

梳理文笔说的历史,会发现“文笔”一词有一个由连用到对举,亦即由泛指文章到确指“文”和“笔”两类文体的发展过程。文笔说有两个阶段:大约以刘宋为界,刘宋以前的文笔之称,乃是通言,泛指一切文章;刘宋之时,文笔之称开始明确了对举之意,分别限定在两种文体范围内,刘宋之后亦然。前一阶段显著的区分标准是韵之有无,同时暗伏着情感因素;后一阶段既强调韵、采因素,又把此前潜藏的情感因素突显出来。从文体论着眼,会发现文笔说就是文体分类,分类的依据可以是文章整体,也可以是文章整体中的某一部分。但不管分类的标准为何,分类的对象始终都是作为整体的文章,因此分类所得的文体,依然是具有文章整体性的文章。文笔之分,究其实质,乃指文体的分类。[22]以此作为观照,一些文笔论研究中的偏颇得以显现。

章、刘二人论文笔,论文体,也因为纠结于文字之中,对文字以外之物,如南朝文笔论者所言的情感、志意,或如刘师培略而不论,或如章太炎不予承认。*章太炎斥文辞以情动人、学说以思动人之说,固以现代纯文学观为靶的,而萧绎以情分文笔之说,自然也不合章氏之理。章太炎在《文学论略》中将文体理解为体裁,分指箴、铭、哀、诔、诗、赋、词、曲、杂文、小说等有韵之文与学说、历史、公牍、占繇等无韵之文两类,其以韵之有无为分界,依然是局于文字而言。这显然与文体的文章整体性这一基本要义不合,与文体的构成不合,与南朝文笔论者所论不合,可谓蔽于字而忽于文(文章整体)。

章太炎反对学说以思想开人、文辞以情感动人的二分法,认为“其失也,在唯以彣彰为文,而不以文字为文。故学说之不彣者,则悍然摈之文辞之外”。[17]84学说与文辞,分别对应的是思想与情感,显然本于西方知、情、意三分之说。章氏对此说的批评,却明显有误。文辞与学说之别在于文辞主情,学说主知,以西方观点来看,二者都属于内容;而彣指文采,显然指文字,属于形式。学说与文辞之别,在于思想与情感,即内容之别,而不在于文采,即形式之别。章氏强谓二者之失在以文采亦即形式为别,其误也显然,其用意也显然:将内容与形式混同,则二者便一同落到文字、落到小学层面,章氏扬质抑文的观点就能展开了。章氏对此的批评,恰恰体现了他执于文字的小学家本色,也体现了他对于辞的重视和对情的轻忽。

刘师培亦然。他在《汉魏六朝专家文研究·概论》的开头有一段话,对王褒的《圣主得贤臣颂》的文体归属提出疑议:

《文选》中王子渊《圣主得贤臣颂》,据《汉书·王褒传》考之,本为“对”体,与东方朔《化民有道对》之类相同,自来未有无韵而可称颂者。后世因《文选》之误,而谓颂可无韵,诚不免展转传讹矣。[3]120

刘师培对王褒《颂》的文体判断,其依据有二:其一是在历史上,前人班固将王褒之作称为“对”体,王褒之作“与东方朔《化民有道对》之类相同”;其二是在学理上,“自来未有无韵而可称颂者”。刘氏持论,看来似乎如荀子所言的“持之有故,言之成理”。然而通过考察历史文献和学理分析会发现,刘氏的说法不论是在故实上还是在学理上,皆有明显的硬伤,其立论难以成立。

首先从刘氏的第一个依据,即从故实上来分析。刘师培认为,据《汉书》所载,王褒的《圣主得贤臣颂》实际上是“对”体,正如《汉书·东方朔传》中的《化民有道对》一文一样。如此说来,《圣主得贤臣颂》当改作《圣主得贤臣对》方合乎刘师培之意。因之,我们也有必要对《汉书》“考之”。查《汉书》王褒、东方朔二传:

褒既为刺史作颂,又作其传,益州刺史因奏褒有轶材。上乃征褒。既至,诏褒为圣主得贤臣颂其意。褒对曰:……[23]2821时,天下侈靡趋末,百姓多离农亩。上从容问朔:“吾欲化民,岂有道乎?”朔对曰:……[23]2858原文中,省略号后紧接着的分别是王褒的《颂》和东方朔的《对》,兹不具引。这样一来,便可明白地看出刘师培拿东方朔的作品来作为标准是怎么一回事了:东方朔的《化民有道对》正文开始前,有“对曰”二字,而王褒的《圣主得贤臣颂》正文开始前,也有“对曰”二字。这两篇文章都是应君主的诏命而作,皆以长短句结构全文,骈散句式间用,且没有押脚韵。正因为有这样的相似点,所以刘师培认为,既然东方朔之作归于“对”体,那么王褒之作当然也归为“对”体才符合体例。刘氏据此来判断王褒之作的文体归属,立论显然过于牵强。因为从语境上来看,二传中的“对曰”,分明是臣子对皇帝诏问的应答,“对”是作为动词使用,而非作为名词用,用来指“对”这种具体的文体。

这只是刘氏的论据之一。除此之外,他还从学理上提出了一点:“自来未有无韵而可称颂者。”对于“韵”的强调,除了在这篇文章中,在刘师培其他文论著作中也占据了十分重要的地位。刘师培对文体的看法,与“韵”具有莫大的关系,比如上引《绪论》中谈及序、赞时,便强调了“作序有韵”这一点。实际上,刘师培对于韵的看重,如前文所述,既有论文字主右声说有关,又与阮元认为“昭明所选,名之曰‘文’,盖必文而后选也,非文则不选也”[2]608,“凡文者,在声为宫商,在色为翰藻”,“有韵为文,无韵为笔”(《文韵说》),[2]1064一脉相承。正是因为秉持这样的文学观念,刘师培才对王褒之作的文体归属作了上述判断。只是这个判断,实则与阮、刘的理论相龃龉,而且使刘师培看起来像是章太炎的同道(但实际上章太炎是反对阮、刘的观点的)。阮元认为《文选》所选之文皆是文,而文之所以为文乃在于有韵;章太炎反驳的理由是“《文选》所集,无韵者猥众”[4]14,恰恰可以用刘师培所提到的这两篇无韵之作来做例证。按照阮元的说法,有韵者方为文,《文选》所选的都是“文”,那么,《文选》所选的《圣主得贤臣颂》,则当然有韵。刘师培却以为王褒《颂》没有韵,所以不能称为“颂”体,而应当称为“对”体。刘师培的结论到此结束,但是接着他的理论逻辑分析下去,这无韵的《圣主得贤臣颂》何止不能归于“颂”体,更不能归为文——因为,“有韵为文,无韵为笔”,“笔”是不能称文的。《文选》是阮、刘论文笔的重要资源,刘师培对它的质疑,其结果是颠覆性的。这一点,恐怕他自己都始料不及。

再者,刘师培所谓“自来未有无韵而可称颂者”也是不成立的,因为历史上实际上有“未有无韵而可称颂者”,这就是《周颂·清庙》:“于穆清庙,肃雍显相。济济多士,秉文之德。对越在天,骏奔走在庙。不显不承,无射于人斯。”不管因为什么原因这首诗没有押韵*王国维谓颂之声较风雅为缓,故风雅有韵而颂多无韵。参见刘勰著、范文澜注《文心雕龙》,人民文学出版社1958年版,165页。,它却明白无误地归为“颂”体。这样一来,不论从学理上还是故实上,刘师培关于王《颂》文体归属的说法不攻自破,同时也自破了其关于韵的内涵、关于有韵为文的说法。

可见,刘师培由于囿于文字一端,仅从辞之有韵无韵方面来论文,是不可能完全地认识到文章的,对于文笔的判断,也因此失去了依据。

传统派的代表,不管是阮元、刘师培,还是章太炎,在论文笔、论文学时,都因为拘于文字,蔽于字而忽于文。而现代派的文笔论,则又是另一番言论了。

[1] 王章涛.阮元年谱[M].合肥:黄山书社,2003.

[2] 阮元.揅经室集[M].北京:中华书局,1993.

[3] 刘师培.中国中古文学史讲义 论文杂记[M].北京:人民文学出版社,1959.

[4] 程千帆.程千帆全集:第五[M].石家庄:河北教育出版社,2000.

[5] 李延寿.南史[M].北京:中华书局,1975.

[6] 萧子显.南齐书[M].北京:中华书局,1972.

[7] 逯钦立.逯钦立文存[M].北京:中华书局,2010.

[8] 刘勰.文心雕龙[M].范文澜,注.北京:人民文学出版社,1958.

[9] 黄侃.文心雕龙札记[M].上海:上海古籍出版社,2000.

[10] 傅刚.昭明文选研究[M].北京:中国社会科学出版社,2000.

[11] 刘师培.文说·和声篇第三[C]//舒芜,等.中国近代文论选.北京:人民文学出版社,1959.

[12] 章太炎.文学说例[J].新民丛报,1902,(5)、(9)、(15).

[13] 陈奇.刘师培年谱长编[M].贵阳:贵州人民出版社,2007.

[14] 刘师培.左盦外集:第6卷[M]//刘申叔遗书:第46册.南京:江苏古籍出版社,1997.

[15] 刘师培.论白话报与中国前途之关系[N].警钟日报,1904.4,(60).

[16] 刘师培.文章源始[J].国粹学报,1905(1).

[17] 陈雪虎.“文”的再认:章太炎文论初探[M].北京:北京大学出版社,2008.

[18] 刘师培.广阮氏《文言说》[C]//舒芜,等.中国近代文论选.北京:人民文学出版社,1959.

[19] 王风.刘师培文学观的学术资源及论争背景[C]//夏晓虹,王风,等.文学语言与文章体式——从晚清到五四[M].合肥:安徽教育出版社,2006.

[20] 王充.论衡[M].黄晖,校释.北京:中华书局,1990.

[21] 刘孝庆.世说新语[M].徐震堮,校笺.北京:中华书局,1984.

[22] 李裕政.“文”与“笔”:文体的分类[J].清华大学学报:哲学社会科学版,2014(S1).

[23] 班固.汉书[M].北京:中华书局,1964.

[责任编辑 阳欣]

Overboard on Words and Disregardful on Writing: Writing Theory of Ruan Yuan, Liu Shipei and Zhang Taiyan

LI Yu-zheng, YAN Cheng

(Department of Chinese Language and Literature, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

Ruan Yuan, Liu Shipei and Zhang Taiyan were traditionalists of Writing Theory. Ruan held that the classical mattered most when referring to literary writing, and that rhythm and antithesis should be paid enough attention to, based on which he delimited the scope of literature. Therefore, he held the form in exclusively esteem, excluded the style and feature of writing. Liu inherited Ruan’s proposition and generalized it. When referring to literature, Zhang regarded the form as a rule, keeping the style and feature as the backbone, and placing no advantages or disadvantages on them. As for Zhang and Liu, though there was a divergence remained in whether the form mattered or keeping the style and feature. Actually they both discussed the literature and writing from the perspective of philology, whose disadvantages lie in that they attached more importance on the words but neglected the style.

Raun Yuan; Liu Shipei; Zhang Taiyan; writing; philology; style

2016-03-15

李裕政(1986-),男,广西贵港人,清华大学博士研究生,研究方向:中国古代文论;严程(1986-),女,山东青岛人,清华大学博士研究生,研究方向:中国古代文论。

10.16088/j.issn.1001-6597.2016.04.013

I206.2

A

1001-6597(2016)04-0088-08