经筵会讲:一种中国本土的政治传播仪式及其演变*

■ 朱鸿军 季诚浩

经筵会讲:一种中国本土的政治传播仪式及其演变*

■ 朱鸿军 季诚浩

经筵会讲是中国古代中央政府内进行的一种政治传播仪式。从宋代始,经筵会讲在“士人对帝王进行儒学教化”和“士人向帝王提供政治咨询”两种传播行为的基础上,形成了“自下而上”的政治传播传统。但是在历史变迁中,它的传播机制和政治传统都发生了变化,进而影响了“建构政治共同体”的战略功能实现。通过对其演变历史的梳理,总结传播机制的变化对功能实现的影响,以此为当下的政治传播提供历史的借鉴和启示。

经筵会讲;道统;政治传播;政治共同体

经筵会讲,又称“经筵”,历史渊源由来已久。早在先秦,就有在政权中设置天子“师傅”的制度,上至天子,下至诸侯与大夫,都需要先学习再执政。这可以说是经筵会讲的萌芽。西周时期设置为“太师、太傅、太保”合称为“三公”或“师保”。到了秦汉,“三公”成了“丞相、太尉、御史大夫”。虽然“太师、太傅、太保”位列“三公”之上,但由于地位太高,统治者基于巩固皇权的需要,往往只是虚设官位而无人任职。东汉年间,基于对帝王进行儒学教化的需要,同时又要确保皇权的权威,设置了“侍讲”,承担一部分“师傅”职能,并且扮演了帝王的政治顾问角色。在南北朝和唐代,“侍讲”制度得到进一步发展和丰富。到了北宋,宋太祖开创了“崇文抑武”的赵宋政权。在这样的政治环境下,文臣的地位得到提升,促进了“经筵制度”的形成。①

宋代以后,经筵会讲成为中国古代中央政府内部的一项重要的政治传播仪式,参与者主要是士大夫与帝王。此后在中国古代大部分时期,经筵会讲不但成为儒家士大夫接近帝王以宣扬礼教以及教化帝王的唯一渠道,②并且在发展过程中衍生出政治咨询的功能,③逐步成为士大夫以“布衣”身份参与政治和协同帝王“治天下”的通道。④士人与帝王在经筵会讲这一场域逐渐建构了一种紧密关系,形成了政治共同体。

经筵会讲得以开展的理论基础是传统的“内圣外王”和“道统治统”儒学理论。其中“道统”,也就是儒学传播系统,是两对关系中的核心因素。具体来讲,“内圣外王”和“道统治统”,在理想的社会中当然都应该是前者决定后者,即“先具备圣人的才德,后对外实行王道”和“儒学传播系统的认同是统治合法性的基础”。理论上,“道统”被士人群体所掌握;“治统”则为帝王所有。但是,“治统”必须要得到“道统”的认可。帝王要对外实行王道,必须要先具备才德,所以需要接受代表“道统”的士人的教化。但在现实中,“外王”未必已实现“内圣”,“道统”往往缺乏制约“治统”的能力。“内圣外王”与“道统治统”更多存在于理想化的礼教社会中。在中国古代,这种政治理想虽然遇到现实的羁绊和破坏,但在大部分情况下仍然被帝王、士人以及社会所认同。经筵也是建立在这样的理论基础之上。

总而言之,中国历史上的经筵会讲作为一种传统政治传播仪式,在古代政治系统里具有特殊的作用和地位。其中,设置经筵会讲的目的就是为士人对帝王进行教育提供一项制度保证。那么,经筵会讲发展的历史沿革是怎么样的,在各个朝代存在什么样的机制与功能,不同的机制与功能又存在什么样的关系,又有什么样的传统可供当下的政治传播借鉴?本文将从历史的维度出发,对不同朝代经筵会讲的传播机制和功能进行梳理,并在此基础上总结历史给予当下的启示。

一、经筵会讲:一种中国本土政治传播活动的形成及演变

当代中国处于社会转型时期,政治生活层面发生了结构性变化。一方面,传播技术的发展导致“时空压缩”和“时空延伸”,在政治传播中领导者由于运输和传播成本的下降,拥有了向更广泛和更分散的地区传播他们的决策的能力,⑤政治传播对社会的影响空前扩大。另一方面,公众参与作为一种政治资源是建构政治共同体的力量和源泉之一,⑥“创造一个真正在思想和意愿层面上不需要持续控制操纵的共同体,仍然是一项更长久和困难的未完成事业”⑦,而传播活动是实现公众参与的有效机制。所以中国的政治传播对于建构和强化政治共同体的重要意义不言而喻。

历史是寻找经验和智慧的土壤。穿越历史的传统力量,对政治仪式的作用表现在提供范本参考和防止其断裂式发展。⑧如果古代经筵会讲的传统仍然符合现代民主政治的精神,依然可以为政治建设提供素材和养分。

但是每逢鼎革之际,政治传统的延续都面临着社会变迁的挑战。中国古代政府每逢改朝换代都要经历各方面的破裂和调整。经筵会讲在历史变迁中形成了什么样的传播机制和政治传统?随着历史与社会变迁,经筵会讲的传播机制与政治传统是否发生变化?又对经筵的功能产生什么样的影响?

(一)宋代“经筵”:不止于“教化”

在中国历史上,“经筵”一词最早出现于宋代,意为“经典或经书的讲座”。⑨从宋代开始,经筵会讲开始制度化,机构、时间、地点、内容和参与人员开始固定。宋代经筵会讲的制度基本如下:

第一,设置“说书所”(庆历初年改称“讲筵所”)作为专门机构。

第二,设置“翰林侍读学术”、“翰林侍讲学士”、“侍读”、“侍讲”、“天章阁侍讲”、“崇政殿说书”和“迩英殿说书”等经筵官职。

第三,宋神宗元丰二年(1079)制定专门法规《讲筵式》。

第四,经筵会讲定期举行,一般来说一年分春讲(二月至五月五日)和秋讲(八月至十一月冬至),期间隔日进行会讲。

第五,宋仁宗初年“迩英殿”成为固定场所。南宋地点固定,直接称为“讲筵阁”。

第六,经筵会讲的内容文本固定。大致有《周易》《诗经》《汉书》和《资治通鉴》等经典,另外还有专门编订的教材《帝学》《续帝学》等。⑩

在制度化过程中,经筵会讲逐渐形成一种士人教化帝王的“自下而上”的传播机制,并加入了“士人为帝王提供咨询”这一种新的传播途径。

首先是通过经筵会讲形成“自下而上”的传播机制,以此对帝王进行教化。经筵会讲中,士大夫对帝王的教化实际上是利用“道统”限制“治统”,从此开始了规范最高权力的尝试和努力。在这一过程中,士大夫从书童式的伴读,逐渐过渡为具有“师者”性质的道统拥有者。其中一个重要的表现就是在仁宗时期,经筵会讲的讲者已经跳出“侍者”身份,成为了帝王的“师者”。在宋仁宗初年,孙奭等人承任“侍讲”。当时“王曾以上新即位,宜近师儒,故令奭等入侍”,在经筵会讲上作为讲官的孙奭“体貌必庄”,而宋仁宗“悚然必听”。这一有趣的情形表明了经筵讲官已经具有“师儒”或“师臣”的实际身份了。因为经筵讲官的“师者”身份,还发生过一场“经筵争坐讲”的讨论。王安石等人于熙宁元年士四月的一次经筵会讲讲席向宋神宗提出“坐讲”的要求:“窃寻故事,侍讲者皆赐座。自乾兴后,讲者始立,而侍者皆坐听。臣等窃谓,侍者可赐立,而讲者当赐坐,乞付礼官考议。”“坐讲”的要求实际上是士大夫意图利用“师道”平视君权。虽然在当时遭到反对并未实现,但确实使得士大夫利用宋代“文治”的政治取向,逐渐取得了对君主的教化主导权,进而逐步确立起对帝王的师道尊严。逐渐,经筵会讲成为“自上而下”教化帝王的制度保障。

除此之外,宋代经筵会讲中逐渐加入了“讲官向帝王提供咨询”的传播途径。庆历四年,宋仁宗的一段话说明当时帝王不避讳讲官的言论超出文化教化的范畴:“朕每令讲读官敷经义于前,未尝令其有讳避。近讲《诗歌·国风》,多刺讥乱世之事,殊得以为监戒。”在庆历五年,宋仁宗在经筵与翰林侍读学士丁度直接对时事政治事件进行讨论。“读《汉书·元帝纪》,上语及汉元、成二帝政理,丁度因言‘顷者臣下不知大体,务相攻讦,或发人阴私,以图自进,赖笔下圣明觉悟,比来此风渐息’。上因攻讦之弊,曰‘凡此皆谓小忠,非大忠也’。”但这时关于时政的讨论,仍然不是一种直接的参政议政行为。

“经筵”成为士人直接参与政治的途径,与“经筵留身”紧密相关。熙宁元年,在数次“经筵”后,宋神宗留王安石谈话。这种在“经筵”后留讲官咨询政事的行为被称为“经筵留身”,逐渐成为一种特殊的奏对机制。而经筵会讲的政治咨询功能的制度化起点,是宋神宗元丰年间经筵讲官在“讲读书内,或有所见,许读讲毕,具札子奏陈”。这说明经筵讲官在对文化著作进行讲解之后,能够对相关内容发表见解,代表着“讲官向帝王提供咨询”作为一种新的传播途径得到皇权认可。

(二)元明“经筵”:宋代传统的继承与发展

元代统治者虽然也遭遇了汉族主义的抗拒性认同,但是当时文化政策的均衡色彩决定了“经筵”在拉拢士人阶层,建构皇权合法性方面,起到了不可忽视的作用。在元代,举办“经筵”的时间地点虽然不固定,规模和影响也不如其他汉族王朝,但其传播机制仍承宋制。第一,经筵讲官作为帝王“师者”的身份仍然延续。《元史》记载,阿邻帖木儿“善国书,多闻识,历事累”,一次元明宗见到他很高兴地说“此朕师也”。这充分表明了元代经筵讲官的“师者”尊严。在经筵讲席上,讲官也受到了帝王的礼遇。宋代部分士人的“坐讲”诉求在元世祖时期也得以实现,“世祖皇帝每召儒臣进对亦尝当赐坐”。第二,经筵会讲中“教化帝王”和“咨询顾问”的两种传播途径都得到保留甚至强化。首先,其实在元代,“经筵”不仅限于帝王,还要对太子进行储君教育;另外,关于经筵官的咨询顾问职能,元末经筵官巎巎曾说:“天下事在宰相当言,宰相不得言则台谏言之,台谏不敢言则经筵言之。备位经筵,得言人所不敢言于天子之前,志愿足矣。”可见当时,经筵讲官进言不废,甚至于宰相一样,充当了帝王的高级政治顾问。

明代经筵会讲与宋元两朝相比,也并没有发生实质性的变化,仍然秉承着原来“自上而下”的传播模式:讲官对帝王进行教化和为君主提供政治顾问和咨询。但是明代经筵会讲的聚集形态发生了变化,分为了经筵(大经筵)和日讲(小经筵)。

“日讲”仍然与前朝经筵会讲相似,但“大经筵”的聚集形态发生了空前的扩大化和仪式化,成为一场声势浩大的政治仪式。根据《大明会典·经筵》记载,明朝初年“经筵无定日,亦无定所”,正统年间开始固定为“以月之二日,御文华殿进讲,每月三次,寒暑暂免”。经筵初开,“勲臣一人,知经筵事。内阁学士,或知或同知经筵事。六部尚书、左右都御史、通政使、大理寺卿及学士等官侍班。翰林院春坊等官及国子监祭酒。二员进讲,翰林春坊等官二员展书,给事中御史各二员侍仪,鸿胪寺锦衣卫堂上官各一员供事,鸿胪寺鸣赞一员赞礼,序班四员举案,勲臣或驸马一人领军侍卫,礼部择吉题请”。如此人员配置,不可谓不声势浩大。在经筵会讲当日早上,仪式的准备工作按部就班:“司礼监官先陈所讲四书经史各一册,置御案。又各一册,置讲案。皆四书东,经史西。先期讲官撰四书经或史讲章各一篇,预置于册内。”在鸿胪官宣布经筵会讲开始后,“讲官一员从东班出,一员从西班出。诣讲案前稍南,北向并立”。经筵会讲由鸿胪官宣布结束,并“命赐酒饭”。这样一种纷繁复杂的盛大仪式,与其说是教化帝王或提供咨询,不如说是一场政治盛典,也是一项建构“内圣外王”景观的仪式,同时象征着帝王“治统”对士人“道统”的认同与敬畏。

经筵会讲的仪式化和扩大化,象征着“道统”权威与士人政治主体性,可以激发士人政治参与的热情。但过高的参与度触碰了皇权专制的底线。例如在明代著名的“大礼议”之争就是典型的案例。“大礼议”是指明正德十六年(1521)到嘉靖三年(1524)一场因为明世宗以藩王身份继承大统、文官中的“继嗣派”集团要求他改换父母而引起的政治斗争。文官士人认为从皇权合法性继承考虑,按照儒学“继统”理论,应遵世宗生父母为“皇叔考兴献大王”和“皇叔母兴国大妃”。世宗拒不接受,双方僵持不下,最后互相妥协,尊世宗生父母为“本生皇考恭穆献皇帝”和“本生母章圣皇太后”。这不仅仅是一场简单的政治斗争,更是“道统”与“治统”的矛盾凸显。“大礼议”之后,明世宗逐渐取得了政治斗争的胜利,也说明了中国的“治统”往往能够控制“道统”。

而朝堂上的政治斗争也波及到经筵会讲,《明实录》记载了该事件的经过:“(嘉靖六年)初,翰林院侍读汪佃进讲《尚书·洪范》九畴不称旨,上亲讲解其义,谓辅臣曰:‘人君能尽伦理以立于上,万姓化于下,伦序明而人道备,福将自至!’以佃讲读迟钝,令吏部改调外任。因命内阁选择翰林诸臣称职者留用,不称者量材除他官。”表面是明世宗认为汪佃对文本的讲解过于迟钝,所以决定对其进行贬谪。而事实上汪佃是大礼仪反对派汪俊的弟弟,因此沦为君臣权力斗争的牺牲品。通过这一事件可以看到,皇权仍然能够突破“道统”控制“经筵”。

(三)清代“经筵”:“自下而上”传播机制的丧失

基于通过“得君行道”对帝王进行教化以及参与政治的诉求,清初士人们企图恢复经筵会讲。早在顺治元年,就有户科给事中郝杰进言:“从古帝王,无不懋修君德,首重经筵会讲。今皇上睿资凝命,正宜及时典学。请择端雅儒臣,日译进大学衍义,及《尚书》典谟数条,更宜遵旧典,遣祀阙里,示天下所宗。”

此时士人理想中的“经筵”仍然包含了宋明以来的传播机制、政治传统和战略功能。然而,清朝经筵会讲的功能、传播机制及蕴含的政治传统都发生了变化。这种变化是如何发生的?清代经筵会讲又呈现出怎么样的形态与特点?

1.传播机制的假性继承

清朝入关后的第一任皇帝顺治一直对经筵和儒学经典不太上心,经筵会讲在顺治年间也没有制度化。但是,顺治仍然在一种质朴的状态中粗浅潦草地对儒学经典进行走马观花式地了解。比如,他根据自己较低的汉语水平和儒学素养,主持编订了《御制资政要览》《御制劝善要言》和《顺治大训》。通过这种“由文趋质”的方式,顺治在这些简易程序中获取了儒学文化的背景。

与顺治不同,康熙帝对经筵会讲非常重视。康熙九年,他将“经筵”确立为“日讲”。康熙帝的学习目的相当明确,他认为“虽古圣人,岂有生来无所不能者?凡事俱由学习而成。”他的学习态度也非常刻苦,在课余总是再三琢磨当天所讲的内容,一定求得道理彻才肯罢休。康熙帝在数十年的繁忙政各之余,抓紧时间学习儒学经典。每天天未亮就起床苦读,夜里又常学习到二更、三更,以至于劳累过度、痰中带血。他在听讲官讲授的同时,还下令刊刻《尚书讲义》、《日讲易经解义》《日讲诗经解义》、《日讲春秋解义》、《经筵讲章》等,以备自己政务之余翻阅。

随着满族帝王儒学素养的不断提高,士人对其“夷狄”身份的抗拒也不再过于强烈。在传统儒学理论中,道统先于治统,满清帝王只有认同、传承和弘扬儒学,其统治才具有合法性。通过经筵会讲以及其他途径中对儒学的吸收和学习,满清帝王的文化背景已经被改造,拥有了较高的儒学文化素养,至少在表面上披着“儒学”的外衣。这为汉人士大夫在文化上认同“夷狄”帝王的合法性确定了基础。

但是经筵会讲中“士人对帝王进行教化”这一传播功能的保留,并不是因为帝王对儒学的心悦诚服。可以说这只是清朝皇帝一种帝王之策,以掩盖“私心”。对于清朝政权的“私心”,比如,从康熙帝开始,清代帝王都通汉文,但经筵讲官区分满汉两组,“满直讲官先,以清语进讲毕,汉直讲官继之”,从这一点可以看出,事实上,清代帝王对汉族士人、汉人文化和汉人政治力量仍然心存芥蒂,所以,清代统治者是对汉族士人具有一种排斥性阮备的。在经筵会讲之外,清帝王有意地保持了与传统汉族王朝的差别。钱穆曾有评价清代“所有的制度,都是根据着明代,而在明代的制度里,再加上他们许多的私心。这种私心,可以说是一种‘部落政权’的私心。一切由满族部落的私心出发”。在这种“私心”驱使下,虽然清代经筵制度在表面上继承了前朝的机理,但实际上确实是一种假性的继承。这种继承是为了掩盖“满人部落政权的私心”,而非是建立在对“道统”、儒学和汉人传统文化的真正认同基础之上。

2.皇权对“经筵会讲”的控制

表面上,清朝帝王的私心被经筵会讲“教化帝王”这一传播功能的保留所掩盖。然而,帝王开始了控制经筵会讲的尝试,皇权的强制力也发挥了重要作用,主要表现在经筵会讲原有传播机制的改变。

原本,经筵会讲是君主学习和聆听汉人经典的渠道。康熙曾经质疑了经筵会讲的讲授效果,他认为讲官只不过把理论和事实进行罗列陈述,通过自己研习也可以达到同样效果。到了康熙十六年五月,康熙提出自己要先于讲官先讲。这时,帝王和讲官的角色就彻底颠倒了,汉族士人成为了皇权意识和思想的补充者。

通过强制力的皇权,帝王已经破坏了经筵“教化帝王”的传播机制,进而试图进一步将“道统”归为所有。康熙帝在经筵会讲中逐渐有了话语权甚至主导权之后,开始争夺道统。康熙十六年,康熙亲自为经筵日讲的《四书解义》做序,序曰:“朕惟天生圣贤,作君作师,万世道统之传,即万世治统之所系也。”在该序中,康熙还认为“道统在是,治统亦在是矣”。他甚至直白地说:“朕惟道统与治统相维,作君与作师并重。”

在康熙时期,经筵会讲自下而上的传播机制被破坏,“讲官对帝王进行教化”的传播途径不复存在,更是失去了“提供政治咨询和顾问”的衍生传播功能。在乾隆时期,“经筵会讲”甚至充斥着对帝王的阿谀奉承之词。乾隆五年,大学士张廷玉在一次经筵会讲后说:“圣训精微,实阐先儒所未发,臣等不胜钦服。”对此乾隆并非不自知,却乐在其中,面对阿谀奉承之词曾说:“此次经筵会讲讲章,规少谀多,甚惬朕意。”可见,经筵会讲虽然建构了“唯君上”的政治共同体,但是在其内部,只有君上对臣下的训诫和控制,原有的“臣下限制君上”的传统已然失去。

二、作为一种政治传播仪式的经筵会讲

根据人类学家罗伊·拉帕波特(Roy Rappaport)的定义,“仪式”是一种“有着恒常秩序和独立意义系统的言谈举止的操演”。另外,美国传播学者罗森布尔(Eric W.Rothenbuhler)认为“仪式”是一种对于合理的模式化行为的自发性表演,以象征性地影响和参与到严肃生活中。同时,“仪式”具备传播特性甚至被视作一种传播机制。

根据上述定义,“经筵”在制度化、模式化的演变过程中,不但象征着政治力量的博弈,并且成为表示“缉熙圣学”的一种“政治传播仪式”。仪式传播的存在意义和功能在于“查以速进社会黏合,防止争端,消除可能影响共同体交际和谐的危险因素”。在现实中,“经筵”确实具有调和君臣的对立关系并且建构政治共同体的战略性功能。

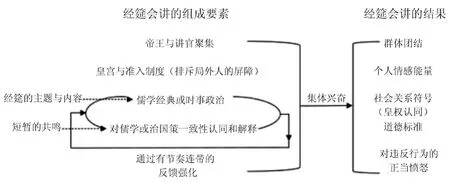

“经筵”仪式功能是在互动中实现的。参考兰德尔·柯林斯提出的仪式互动模型可以总结出经筵会讲四种主要的组成要素和起始条件:1.帝王和士大夫聚集于同一空间,并且能够通过其身体在场互相影响;2.除了讲官和帝王,其余人不可以参与;3.帝王和士大夫的注意力都集中于相同对象(或是儒学经典或是时事政治);4.帝王与士大夫分享相同的情绪或情感体验(对儒学或治国之术一致性认同和解释)。这些要素彼此形成反馈作用,特别是第3项和第4项互相强化。图1是描绘经筵会讲的仪式互动模型。

图1 经筵会讲的仪式互动模型

根据图1,可以看到经筵的仪式功能共有四点:1.促进群体团结;2.形成个体的情感能量,具体可能表现为对政治参与的积极态度;3.建构社会关系符号,也就是建构君臣之间的紧密关系,使参与者认同所在政府和皇权的合法性和权威性;4.产生道德感,进一步产生对违反行为的正当愤怒。但总而言之,这四项功能的集合作用实际上就是实现前文所提到的政治传播仪式的战略性功能“建构政治共同体”。

但是,“经筵”战略性功能的发挥是建立在“集体兴奋”之上的。而“集体兴奋”的产生需要四个要素共同作用,其中最重要的就是第三项(参与者关注点)和第四项(参与者情感)的互相连带和强化。讲官和帝王在经筵会讲中对儒学经典和政治时事越来越关注,当知道彼此的认知和解释具有一致性时,就会产生强烈地共鸣情感。特别是像在小经筵或日讲这种规模不大的活动中,形成情感共鸣的关键一点是因为“会话随着互动变得越来引人入胜,参与者被谈话的节奏和气氛所吸引”。也就是说,连带和强化是通过在会话或谈话为形式的“传播”中实现的。“传播”在经筵会讲中又以教化和咨询的具体形式得到体现,同时也是经筵会讲战略性功能得到发挥的关键。

但是在“经筵”中,双方的互动受到各自的诉求、权力、地位以及政治力量左右。如果互动经常不能在一个平等的维度上进行,往往会出现问题甚至破裂。对于士人来说,经筵会讲不仅仅是为了“懋修君德”,说穿了就是要限制帝王专权。换而言之,在这一政治仪式的场域中,士人试图通过“道统”干预政治生活和教化帝王。而帝王之所以愿意接受士大夫的教化,是因为其皇权的正统性和合法性是由“道统”阐释和赋予的。在中国历史上,“道统”理论上是掌握在士大夫群体的手中,而且高于治统。但是现实社会中,“道统”并不能对“治统”形成绝对的压制,反而处于弱势地位。

所以“道统”如果对“治统”形成实质上的威胁,“经筵”中“参与者对共同关注点不能形成一致性认同”,可能就会导致政治共同体的破坏,比如明代“大礼议”之争,进而破坏了“经筵”场域中的一致性认同,以至于讲官被贬。而清代帝王却用皇权强制力建构了一种压抑状态下的一致性认同。清代经筵会讲被皇权强制力改造之后,确实建构了一个更加稳固的政治共同体,但这种稳固不是建立平等有效的传播互动基础上,而是建立在外在行为遵从于皇权专制主义之上的。

三、历史的记忆与启示

一种优秀的政治传统,如果能够延续至今,可以滋生出民主、科学而先进的政治制度和政治文化。“经筵”这样一种传统的政治传播仪式,在历史上长期保留了“自下而上”的传播机制,是一种宝贵的政治和历史资源。但是“经筵”却在特定的历史环境中遭遇皇权强制力的压迫,进而丧失了教化最高统治者、提供政治咨询和优化政治共同体的功能和传统。诚然,统治者基于当时的社会现实矛盾对“经筵”进行压抑巩固政权稳定,但是“被压抑”状态恐怕会造成政治文化的迷失与历史的断裂。特别是“经筵”这种代表官方正统学术与政治文化的仪式,如果长期处于一种形式主义的状态,那么皇权对“经筵”的控制与压抑,恐怕不仅仅实现了政权的巩固和稳定,还有政治干预文化后的涟漪效应,包括公共空间、政治批判意识和自我心灵的萎缩。

被压抑的“经筵”、被改造的政治传统以及被重新书写的历史,“不只是积极改造人们怎么想,而且要人们朝着其方向想,或是要人们什么都不想”。一个感知到下层意见和思想的最高执政者,一种没有自下而上传播机制的政治仪式,是很难避免陷入自我想象与形式主义的困顿的。被压制的“政治仪式”,用一种议程设置的作用机制,使执政者选择性了解社会和政治现实,进而做出主观性的政治决策干预社会生活,后果可想而知。

与经筵会讲相似,建国后的“政治学习仪式”是中国共产党保持自身不自我蜕化的一种传统的政治传播仪式。美国政治学家马丁·怀特在《中国小群体与政治仪式》一书中曾经讨论了“政治学习仪式”的活动形式,他发现在20世纪50年代至70年代,在以小群体为组织形式开展的政治学习中,成员们除了一起进行组织活动(比如劳动、军事训练或学术研究),还需要对政治学习形成共识以及开展日常的批评与自我批评。

时至今日,中国共产党的政治学习活动已经建立起了更开阔的传播渠道,开创了诸如政治局集体学习这种由各路专家主讲、最高领导团体为主体的政治学习。2002年12月26日,中共中央总书记胡锦涛邀请许崇德、周叶中两位法学家讲解宪法,从此将这种专家授课形式的集体学习确定为中共中央政治局成员的定期活动和正式制度。十六届中央政治局一共进行了44次集体学习,取得了良好效果。

在传播无所不在的当今社会,政治传播仪式的传播力和影响力恐怕不是古代能够同日而语的。所以政治传播仪式基于何种诉求进行,以一种什么样的形态出现,应当建构一种什么样的内部和外部传播机制,发挥什么样的功能,更值得我们思考。回答这些问题需要进行更多的调研和探索,但事实上“经筵”所包含的政治传统和历史记忆,已然给我们留下了珍贵的宝藏。

首先是士人的政治主体性。从唐代开设科举伊始,作为统治阶层主要成员的士人群体,在宋代发展成一个独立的阶层。士人阶层通过科举向不同身份背景的个体开放,形成共同的生活方式和文化基础,也成为参与政治的最主要主体。士人的政治主体性身份促进了宋代儒学发展出道统观,从而为“经筵”的形成和发展奠定了文化基础。但在清朝,一方面统治者利用文字狱等强权手段破坏士人的政治主体性;另一方面士人阶层采用了隐逸避世、不入城、不赴将会、不结社等消极行为主动放弃政治主体性。逐渐,士人阶层在统治阶层中不再扮演“共治天下”的角色,而成为帝王的统治对象。所以,士人“道统”失去了权力保障,进而导致“经筵”被皇权所压抑。

其次是“自下而上”的互动传播机制。从前文的历史梳理来看,自下而上的传播机制是“经筵”仪式功能得以发挥的保障。具体来说,互动性的传播机制可以使得帝王听取不同的意见,更加博文广志,有利于建构更加准确的认知,避免集权主义的形成。而对于士人群体说,能够把真正的思想、价值和理论进行表达,而不限于外在行为与最高意识形态的统一。同时,教化帝王和政治进言的机会,也是是士人参与政治的一种激励。中国古代政府内部允许自下而上的传播机制存在,实际上在一定程度上也是建构士人政治主体性的策略。

最后是“道统”文化的主导地位。在传统的“道统”文化中,士人掌握对儒家经典的优先解释权。“治统”需要得到“道统”的认同,中国古代帝王虽然手握皇权,却仍要朝拜孔庙,尊敬孔夫子,同时接受正统儒学的教化。例如宋代,“道统”牢牢掌握在士人手中,逐步取得对帝王的教化权,并将道德规范加于君主权威之上,逐渐形成了“儒师”的身份,成为经筵会讲得以开展和发展的基础。反观清代,“经筵”彻底沦为帝王训诫臣下工具的根源在于士人“道统”的丧失。既然“道统”与“治统”已然合一,皆在皇权掌控中,帝王也没有理由再聆听士人群体的教诲。士人群体也失去了教化帝王的文化基础,从而“经筵”也沦为一种压抑的仪式传播。

注释:

①⑩ 邹贺:《宋朝经筵会讲制度研究》,陕西师范大学博士学位论文,2010年。

② 杨念群:《何处是“江南”:清朝正统观的确立与士林精神世界的变异》,生活·读书·新知三联书店2010年版,第91、94、98页。

③ 邹贺:《论宋朝经筵会讲制度》,《兰州学刊》,2013年第7期。

④ 杨念群:《“儒学地域化”概念再诠释——兼谈儒学道德实践的若干形态》,《清华大学学报:哲学社会科学版》,2010年第3期。

⑤ [美]文森特·莫斯可:《传播在政治和经济的张力下》,胡正荣译,华夏出版社2000年版,第13-14页。

⑦ eWhyte M K.SmallGroupsandPoliticalRitualsinChina.Oakland:University of California Press.1974.p.235,p.3.

⑧ 王海洲:《论政治仪式变革中的政治传统——站在保守与激进之间的审查官》,《江苏社会科学》,2010年第4期。

(作者朱鸿军系中国社会科学院新闻与传播研究所副研究员;季诚浩系中国社会科学院研究生院新闻与传播学系硕士研究生)

【责任编辑:张国涛】

*本文系国家社科基金重大项目“中华民族共有精神家园建设研究”(项目编号:07 & ZD038)、国家社科基金项目“我国社交媒体著作权保护研究”(项目编号:14BXW017)的研究成果。