自我概念与商品形象的一致性和仿制商品消费及使用的关系:作用与反作用*

俞晨怡 张 啸 王 芳 左世江

(北京师范大学心理学院,应用实验心理北京市重点实验室,北京 100875)

自我概念与商品形象的一致性和仿制商品消费及使用的关系:作用与反作用*

俞晨怡张啸王芳左世江

(北京师范大学心理学院,应用实验心理北京市重点实验室,北京100875)

通过一个相关研究和一个实验研究探索自我概念与仿制商品形象的一致性与消费者对仿制商品消费意愿的关系,以及反过来个体在使用仿制商品后对其行为的影响。研究一中,呈现给被试三组同一品牌的正品和仿制商品,让被试评价,相对于正品,其自我概念与仿制商品形象一致的程度以及对仿制商品的购买意愿,结果发现被试评价其自我概念与仿制商品形象一致性程度越高,其对仿制商品的购买意愿越高;研究二中,被试被要求使用正品或仿品钢笔完成矩阵谜题任务,并根据成绩自行兑换奖励,结果发现,相比使用正品钢笔,被试使用仿制商品后更倾向于谎报成绩,表现出与仿制商品相一致的虚假欺骗属性。以上研究结果说明,自我概念的影响贯穿于消费行为始终,自我概念和仿制商品形象的一致性会促进消费行为,而对仿制商品的消费也会反过来作用于自我,使消费者的行为倾向和仿制商品的负面特征趋于一致。

仿制商品,自我概念,形象一致性,消费者行为。

1 前言

仿制商品 (counterfeit)概念最早由Bamossy和Scammon(1985)提出,是指拥有品牌价值产品的复制品,体现为对原产品包装、设计、商标等多方面的复制 (Ang,Cheng,Lim,&Tambyah,2001;Chow,2000),是一种侵犯知识产权的行为(Staake,Thiesse,&Fleisch,2009)。据联合国毒品和犯罪问题办公室(United Nations Office on Drugs and Crime,UNODC)2013年的报告显示,全球每年约有25亿美元的仿制商品在市场流通,而2008年至2010年间全球查获的67%的仿制商品都来自中国,中国市场上几乎所有的商品都存在仿制问题 (Cheung&Prendergast,2006;Bian& Veloutsou,2007)。中国被认为是全球最大的仿制商品制造、贩售国家,这一现状极大损害了中国商品生产、交易市场及消费者的形象。

作为仿制商品交易环节中的重要元素,消费者的心理过程无疑是解读和遏制仿制商品交易行为的关键因素。Eisend与Schuchert-Guler(2006)基于大量相关研究结果,将仿制商品购买动因总结为三类:第一类为产品因素,包括产品价格、独特性、质量等,如当正品价格越高时,人们越倾向购买仿制商品。第二类为个体因素,包含消费者的人口学及心理学变量,如低社会地位者更倾向购买仿制商品以获得权力体验 (Peters&Rowat,2011),而追求刺激、愚弄他人的快感 (Chang,Osman,Tong,& Tan,2011)也促进了此类行为。第三类为社会因素,包括社会规范、文化环境等。在这三类因素里,消费者个人因素最受心理学家关注,然而目前的仿制商品购买前因研究多从消费者个体单一角度入手,忽略了消费者与消费对象的互动作用。本研究将从消费者的自我概念和商品形象匹配的角度出发,补充仿制品购买的前因研究并进一步探索仿制商品的使用后效。

仿制商品交易的本质是消费活动,同其他的认知决策一样,会受到消费者自我概念的影响。自我概念 (self-concept),是个体对自身一切的知觉、了解和感受的总和,而消费者的自我概念是消费者自我知觉和看待自身的方式 (Sirgy,1982)。James(1890)认为,个体所拥有的物品对于定义自我概念具有重要作用。消费心理学家也发现消费者购买行为除了受商品功能价值影响外,还在很大程度上取决于商品的象征价值 (Sirgy,1982),而后者与消费者的自我概念紧密相关。Levy(1959)曾指出,人们可以通过消费物质来表征自我形象,如由于知名品牌的产品通常具有较高的象征价值,消费者会选择购买知名品牌的仿制商品以塑造良好社会身份(Lee&Shavitt,2006;Cherrier&Murray,2007;Commuri,2009),象征性、炫耀性与地位性消费也正是以此为基础衍生出来的。基于此,Sirgy(1986)提出了形象一致理论 (self-congruity theory),认为消费者的自我概念与他们所消费的产品形象间紧密联系,消费者会在心理上将品牌及产品形象与自我概念对比,从而产生形象一致性的体验。由于个体具有自我一致和完整性的需求,所以消费者通常会购买与其自身形象更为相符的产品,以回避低形象一致性造成的认知冲突,即自我概念和商品形象一致性 (以下简称形象一致性)会影响消费者的购买意愿。于是,消费者购买仿制商品的意向也可能受到形象一致性的驱动,因此本研究提出以下假设。

假设1:消费者自我概念与仿制商品形象之间的一致性程度越高,对仿制商品的购买意向越强。

另一方面,消费行为也会反过来作用于消费者的自我概念。消费者在消费前会偏好与其自我概念相一致的产品,在消费后,消费者的自我概念也可能做出相应调整,将产品的属性特征视作是自我的一部分,产品属性也会作为其自我概念的一部分而存在,进而体现在行为层面上。对于仿制商品而言,除了具备正品的部分个性特征和象征价值外,更为关键的是,仿制商品包含了虚假、欺骗的属性,人们渴望通过仿制商品表达并不真实属于自己的特性 (Gino,Norton,&Ariely,2010)。消费者在使用仿制商品的过程中,其自我概念可能受到这类负面属性的影响,导致个体行为出现偏差 (如更多的欺骗行为)。据此提出本研究的第二个假设。

假设2:消费者在使用仿制商品后,会做出更多的欺骗行为。

为了检验这两个假设,研究一将探讨形象一致性对仿制商品购买意向的影响,研究二进一步探讨仿制商品的使用对个体行为的影响。两个研究分别从消费前因和使用后效的角度考察消费者自我概念与仿制商品消费之间的双向关系,以期对理解和干预仿制商品消费提供参考。

2 研究一 仿制商品购买意向的前因:形象一致性

2.1方法

2.1.1被试

本研究共计招募160名被试,回收有效数据149份。其中男性33名,女性116名;在校学生81名,社会在职人员68名;15-25岁82名,26-35岁32名,36-45岁16名,45岁以上19名。

2.1.2工具和程序

被试通过网络链接完成在线问卷,首先会看到三组商品材料,每组看完都要完成相应的形象一致性、购买意向和操作有效性测量。

商品材料 共三组,每组含两件同款产品,分别标示为A类与B类,提供品牌、外观图片、价格、使用感受等信息。在品牌与产品类型选取上,参考Aaker(1997)的做法,选取知名度较高、兼具功能性与象征性的三组品牌产品,分别为Levi′s牛仔裤、New Balance运动鞋和Nike运动衫。每组内A、B两件产品的外观信息完全一致,但价格、使用感受等有较大差异。其中,A、B产品在三组材料中的价格比分别为8:1、6:1和4:1,模拟了如今市场上仿制品价格参差不齐的现状。A类产品被描述为材质柔软、不易变形与褪色,B类产品则被描述为材质偏硬、较易变形与褪色,从而引导被试对实验材料形成正品与仿品的判断,同时避免因直接告知产品性质所引起的社会称许性问题。

形象一致性测量 被试在浏览完产品图片及具体的使用信息后,针对三组产品进行形象一致性评定。所用题项参考Sirgy等 (1982)修订后的问卷,含三个题目 (α=0.83):(1)我认为B类服装与我的形象更为一致;(2)相比经常穿A类服装的人,我与经常穿B类服装的人更像; (3)比较而言,A类服装更能放映真实的我 (反向计分)。题目使用五点计分,1=“非常不赞同”,5=“非常赞同”,平衡题目呈现顺序。

仿制商品购买意向测量 被试在完成形象一致性的测量后,对仿制商品购买意向做出评定。购买意向同样参考Sirgy等 (1982)的研究,包含三个题目 (α=0.82):(1)相比A类,我更喜欢B类服装;(2)比较而言,我更愿意购买B类服装;(3)我更倾向为朋友推荐A类服装 (反向计分)。题目使用五点计分方式,其中1=“非常不赞同”,5=“非常赞同”,购买意向题目在三次测量中呈现顺序不同,以作平衡。

材料操作有效性检验 对产品性质 (正品/仿品)操纵有效性的检验用2个项目测量: (1)如果就产品的真伪度进行打分,1分为绝对仿品,10分为绝对正品,您认为A类产品的分数为多少? (2)如果就产品的真伪度进行打分,1分为绝对仿品,10分为绝对正品,您认为B类产品的分数为多少?

2.2结果与分析

为检验操纵是否成功,对产品真伪性进行了配对样本 t检验。结果显示,MA=8.57,SDA=1.32;MB=3.11,SDB=2.06,t(148)=25.88,p<0.001,即被试明显倾向将A类产品判断为正品,将B类产品判断为仿品,对产品性质的操纵成功。

对研究所涉及到的人口统计学变量在仿制商品(即B类产品)购买意向上的差异进行了检验。男性和女性在仿制商品购买意向上并无显著差异,Mmale=2.78,SDmale=0.62,Mfemale=2.58,SDfemale=0.62,t(147)=1.59,p=0.114。各年龄组在仿制商品购买意向上存在显著差异。其中,M15-25=2.49,SD15-25= 0.63;M26-35=2.76,SD26-35=0.59;M36-45=2.82,SD36-45= 0.39;M45above=2.83,SD45above=0.66,F(3,145)=3.22,p=0.025。事后检验发现,26岁以下的年轻人在仿制商品购买意向上要显著低于另三个年龄组的被试,同时,其他三个年龄组被试相互间不存在显著差异。在校学生和在职人员在仿制商品购买意向上存在显著差异,Mstudent=2.49,SDstudent=0.63;Mnon-student= 2.80,SDnon-student=0.56,t(147)=-3.13,p=0.002,在校学生的仿制商品购买意向要显著低于在职人员。以家庭人均年收入划分的各组被试在仿制商品购买意向上不存在显著差异,F(4,144)=1.11,p=0.36。

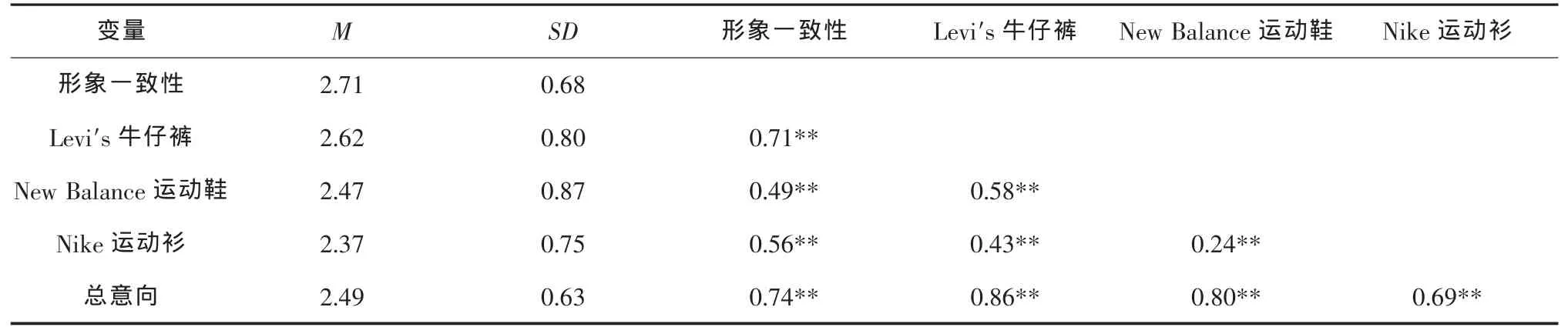

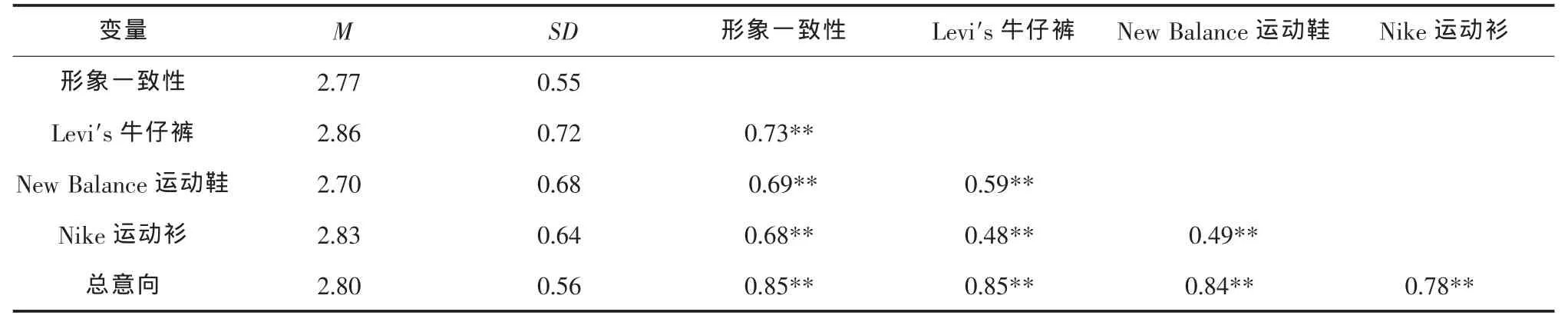

由于仿制商品购买意向在年龄及职业状态两个人口学变量上存在显著差异,所以对数据先进行分组。15-25岁的被试在职业状态上皆为在校学生,而其他三个年龄段的被试职业状态皆为在职人员,所以分为在校学生组和在职人员组。分别对两组被试形象一致性与仿制商品购买意向之间的关系进行分析 (表1、表2)。结果发现,对于研究选取的三种仿制商品而言,形象一致性与购买意向的相关系数都达到了显著水平 (ps<0.01),即消费者判断自己与仿制商品形象的一致性越高,其购买该商品的意愿就越强。为了排除三组实验材料正品仿品价格比 (8:1、6:1、4:1)对购买意愿的影响,采用方差分析考察正品仿品价格比和形象一致性对购买意愿的主效应和交互效应。形象一致性的主效应显著,F(12,413)=43.86,p<0.001,正仿价格比的主效应不显著,F(2,413)=0.71,p=0.72,二者交互作用也不显著,F(19,413)=0.79,p=0.72,说明一致性对购买意向的影响在各组中是没有差异的。

表1 形象一致性与仿制商品购买意向之间的关系 (学生组)

表2 形象一致性与仿制商品购买意向之间的关系 (在职组)

3 研究二 仿制商品使用的后效:欺骗行为

研究一暗示了消费者可能因为商品与自我的形象一致性而去购买仿制商品。反过来,由于仿制商品被视作是违背商业道德的产品形式,这种不道德、欺骗的属性可能会在产品使用过程中作用于消费者的自我概念,使个体表现出与这一属性趋于一致的行为特点。研究二将对此进行检验。

3.1方法

3.1.1被试

通过在北京师范大学、北京邮电大学两所学校的BBS发布广告招募被试,共有80名被试参加实验,剔除不能正确完成任务的被试数据,共有有效数据72份,年龄在19-27岁之间,平均为22.5± 1.91岁。依据被试表现,每人有机会获得最高20元人民币的奖励。

3.1.2实验设计

本实验为单因素组间设计,被试被随机分配到正品组与仿品组两种实验条件中。

3.1.3实验程序

被试由主试随机引领至两间实验室中的一间,被告知即将要参与一个消费体验活动,试用市面上销售的两款钢笔。实验过程中所需的物品均摆放在桌面上,含3支钢笔、草稿纸若干、1张答题纸及1枚信封,参与者依据电脑提示按步骤操作即可。

被试首先阅读派克钢笔的广告,介绍了派克正品与仿品的相关信息。第一部分节选自派克官网,包括派克钢笔的历史、类型、品质及产品特点等;第二部分为自编材料,虚构出派克MG系列产品,并分别介绍该系列的正品与其仿品,包括价格、质量及使用体验差异。

被试被要求试用桌上的3支钢笔,在草稿纸上随意书写,最终选出1支以完成后续任务。实验中使用的钢笔均为事先购置的晨光同款钢笔,笔身外观颜色为黑、蓝、红三种。一半被试使用的钢笔被标示为正品,另一半则被标示为仿品。

实验中被试需完成矩阵谜题任务,此任务参考自矩阵任务范式 (Mazar,Amir,&Ariely,2008),在个体欺骗行为的研究中,这是一种颇为有效且隐蔽的测量方式。20个矩阵在电脑屏幕上呈现,每个矩阵中有12个数字,均为10以内的包含两位小数的数字 (如2.67)。被试需要找出每个矩阵中相加得10的两个数字,并使用所选钢笔将答案书写在答题纸上。矩阵的呈现时间仅为4分钟,被试不可能在有效时间内解出全部矩阵。任务完成后,被试被要求依据自己的成绩自行兑换奖励,每成功解出一个矩阵,可兑换人民币1元,最高不超过20元。为检验实验组别操纵的有效性,被试在兑换奖励后,电脑会提示他们回答2个后续问题,即评定产品的价格以及对所选钢笔的喜爱程度。离开实验室时,被试将写有矩阵任务真实成绩的答题纸放入信封投入室内的密封箱中,由此实验者可以获得每个被试的真实成绩,考察被试是否为赢得更多奖励而做出欺骗行为。

3.2结果

由于未发现性别有主效应或交互作用,因此在后续统计分析中,没有针对被试性别进行分组,数据一并纳入分析范围中。

为了检验本研究中正品与仿品的实验条件是否成功,对数据进行了独立样本t检验。结果发现,被试对正品组钢笔的估价和喜爱度均高于对仿品组(估价:t(70)=8.60,p<0.001;喜爱度:t(70)= 4.21,p<0.001)。相较于仿品组,正品组被试认为他们所试用的钢笔价格更高,同时对所用钢笔更为喜爱,即对产品组别的操纵是成功的。

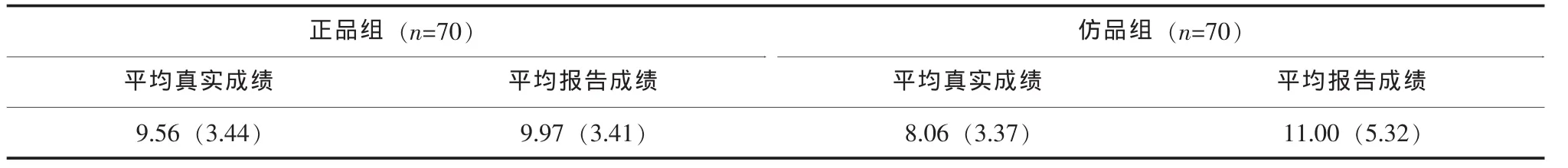

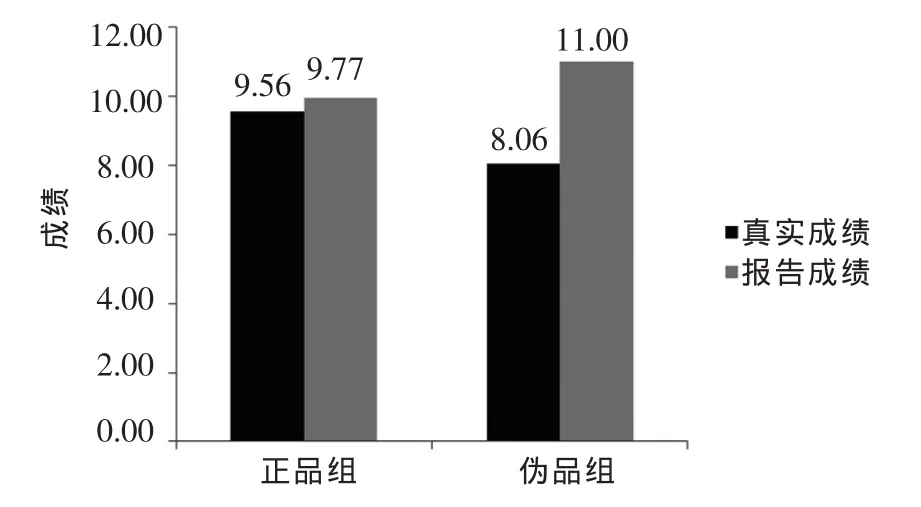

表3显示了正品组、仿品组在矩阵任务中的真实成绩和报告成绩情况。

表3 正品组、仿品组的真实/报告成绩 (标准差)

通过三个方面来分析仿制商品对个体行为的影响 (见图1)。第一,对正品组与仿品组被试在矩阵任务中的真实成绩进行独立样本t检验。正品组与仿品组被试的矩阵任务真实成绩差异边缘显著,t(70)=1.87,p=0.066。正品组的被试在矩阵任务中的表现略优于仿品组,但没有达到显著差异。

第二,对两组被试的报告成绩进行独立样本t检验,报告成绩在实验中体现为被试兑换的奖励金额。正品组与仿品组被试的报告成绩不存在显著差异,t(70)=-0.98,p=0.332。但结合被试真实成绩考虑,正品组11%的被试虚报了自己成绩,仿品组有58%被试虚报,正品组与仿品组虚报比例的卡方检验结果显著,χ2=7.15,p=0.007。

第三,对每组被试各自的真实成绩与报告成绩进行配对样本t检验。正品组被试的真实成绩与报告成绩差异不显著,t(35)=-1.54,p=0.134。然而仿品组,被试的真实成绩与报告成绩存在显著差异,t(35)=-4.25,p<0.001。也就是说,仿品组被试兑换的奖励金额要明显高于自己的真实作答水平,表现出较明显的欺骗行为。

图1 正品组与仿品组的矩阵任务成绩

4 讨论

仿制商品的购买原因和使用后效一直是相关领域研究的热点,本研究从消费主体自我概念的角度出发,通过两个子研究从不同侧面探究了仿制商品形象与自我概念的一致性在仿制商品消费行为中贯穿始终的作用,补充了仿制商品购买的前因研究并进一步探索了仿制商品的使用后效。

4.1仿制商品形象与自我概念一致性和仿制商品消费的关系

首先,仿制商品形象与自我概念的一致性影响个体对仿制商品的购买意愿。前人研究虽表明,消费者的自我概念与产品形象一致性能够显著预测购买意向,但主要是以正性或中性形象的产品为对象(Antón,Camarero,&Rodríguez,2013;Choi,&Rifon,2012;Kressmann et al.,2006),本研究则以仿制商品这类包含了负性形象的产品为研究对象,暗示了消费者追捧仿制商品的背后,形象一致性发挥着重要作用,再次验证了形象一致性在消费决策中的重要作用。

另一方面,在消费后仿制商品的使用亦会影响消费者的自我概念,使个体在行为层面上展现出与仿制商品属性相符的行为特点,具有虚假、欺骗属性的仿制商品使得被试出现了更高程度的欺骗行为。类似地,Gino,Norton和Ariely(2010)的研究认为仿品是通过不真实的自我为中介引发欺骗行为的。使用仿制商品很可能为消费者带来意料之外的负性作用。仿制商品之所以在市场上受到追捧,原因在于消费者希望仅付出较低的经济成本即获得正品所具有的象征价值,从而提升自我形象。然而在此过程中消费者可能只聚焦于仿制商品带来的利益,而未曾察觉其负性属性对自我概念和行为造成的消极影响。

4.2仿制商品购买意愿的群体差异

研究一结果发现,仿制商品购买意向在年龄、职业状态间存在差异。具体而言,26岁以下的年轻人、在校学生的仿制商品购买意愿较其他群体更低。出现这种现象的原因可能有多方面:第一,该群体可能具有更高程度的印象管理意识,虽然仿制商品本身具有一定的象征价值,但对于年轻人而言,若被他人识别出自己所使用的产品为仿制商品,对自身形象的贬低要大于产品本身的象征收益;第二,在本研究中,26岁以下的被试均为在校学生,经济尚未独立,他们在追求知名品牌产品时,可能更少考虑价格因素,从而使仿制商品的价格优势不能发挥作用;第三,实验材料选用的三种商品都是运动品牌,更受到年轻人的喜爱和了解,一方面个人对品牌的认同可能促进在校学生组被试更多地选择正品,另一方面选择仿品被周围人识别的几率也会上升。因此,在以后的研究中建议选择类别多样且在不同年龄层消费中没有差异的商品进一步探究此群体效应。

4.3研究启示

仿制商品消费的心理学研究已经对消费者进行仿制品消费的心理机制和决策过程做了充分讨论,而本研究较为创新地探讨了仿制商品的使用后效,认为使用仿制商品后,个体的自我概念受到了仿制商品属性的影响,在行为层面上展现出与仿制商品相匹配的欺骗属性。仿制商品的购买使用与欺骗说谎行为相似,从经济学角度看,两种行为都有利于获得更多利益,从道德角度看,又都属于不道德的范畴。长期以来,消费者购买仿制品主要是因为该类产品具备较高的性价比和一定的象征价值,但消费者没有意识到,使用仿制商品也许会对消费者的自我概念产生消极的作用,促使他们展现出具有欺骗性的、不真实的自我形象。从长期来看,形象一致性和仿制品偏好相互增强,形成恶性循环,反复购买或长期持有仿制品的消费者可能在生活中更频繁地说谎或做出更多欺骗行为。虽然本研究的实验材料均为实体商品,但侵犯知识产权的行为 (如使用盗版软件、论文剽窃等)具有同样的欺骗属性,理论上也会有同样的结果。此外,本研究还揭示了仿制商品对自我概念的腐蚀作用,从新的角度重申了控制仿制品流通的重要性,也有利于警醒消费者,以遏制猖獗的仿制品贸易。

5 结论

本文通过两个研究探讨了自我概念与仿制商品的形象一致性和仿制商品消费行为之间的双向关系,得出如下结论:(1)形象一致性与仿制商品购买意向之间呈正相关关系,即随着仿制商品形象与消费者自我概念一致性程度的增加,个体会愈发倾向购买仿制商品。(2)消费者在使用仿制商品后,会受到产品形象的影响,表现出与仿制商品属性趋于一致的具有欺骗性的行为。

Aaker,J.L.(1997).Dimensions of brand personality.Journal of Marketing Research,34(3),347-356.

Ang,S.,Cheng,P.,Lim,E.,&Tambyah,S.(2001).Spot the difference:Consumerresponsestowardscounterfeits.Journalof Consumer Marketing,18(3),219-235.

Antón,C.,Camarero,C.,&Rodríguez,J.(2013).Usefulness,enjoyment,and self-image congruence:The adoption of e-Book readers.Psychology&Marketing,30(4),372-384.

Bamossy,G.,&Scammon,D.(1985).Product counterfeiting:Consumers and manufacturers beware.Advances in Consumer Research,12(1),334-340.

Bian,X.,&Veloutsou,C.(2007).Consumers′attitudes regarding non-deceptive counterfeit brands in the UK and China.Brand Management,14(3),211-222.

Chang,W.C.,Osman,M.M.,Tong,E.M.W.,&Tan,D.(2011). Self-construal and subjective wellbeing in two ethnic communities in Singapore.Psychology,2(2),63-70.

Cherrier,H.,&Murray,J.B.(2007).Reflexive dispossession and the self:Constructing a processu al theory of identity.Consumption,Markets and Culture,10(1),1-29.

Cheung,W.L.,&Prendergast,G.(2006).Buyers′perceptions of pirated products in China.Marketing Intelligence&Planning,24(5),446-462.

Choi,S.M.,&Rifon,N.J.(2012).It is a match:The impact of congruence between celebrity image and consumer ideal self on endorsement effectiveness.Psychology&Marketing,29(9),639-650.

Chow,D.C.K.(2000).Enforcement against counterfeiting in the People′s Republic of China.Northwestern Journal of International Law and Business,20(3),447-474.

Commuri,S.(2009).The impact of counterfeiting on genuine-item consumers′brand relationships.Journal of Marketing,73,86-98.

Eisend,M.,&Schuchert-Guler,P.(2006).Explaining counterfeit purchases:A review and preview.Academy of Marketing Science Review,12,1-22.

Gino,F.,Norton,M.I.,&Ariely,D.(2010).The counterfeit self:The deceptive costs of faking it.Psychological Science,21(5),712-720.

James,W.(1890).The principles of psychology(Vol.1).New York:Holt.

Kressmann,F.,Sirgy,M.J.,Herrmann,A.,Huber,F.,Huber,S.,& Lee,D.(2006).Direct and indirect effects of self-image congruence on brand loyalty.Journal of Business Research,59(9),955-964.

Lee,K.,&Shavitt,S.(2006).The use of cues depends on goals:Store reputation affects product judgments when social identity goals are salient.Journal of Consumer Psychology,16(3),260-278.

Levy,S.J.(1959).Symbols for sales.Harvard Business Review,37(4),117-124.

Mazar,N.,Amir,O.,&Ariely,D.(2008).The dishonesty of honest people:A theory of self-concept maintenance.Journal of Marketing Research,45,633-644.

Peters,A.,&Rowat,W.C.(2011).Associations between dispositional humility and social relationship quality.Psychology,2(3),155-161.

Sirgy,M.J.(1982).Self-concept in consumer behavior:A critical review.Journal of Consumer Research,9(12),287-300.

Sirgy,M.J.(1986).Self-congruity:Toward a theory of personality and cybernetics.New York:Praeger Publishers.

Staake,T.,Thiesse,F.,&Fleisch,E.(2009).The emergence of counterfeit trade:A literature review.European Journal of Marketing,43(3/4),320-349.

By conducting a correlation study and an experimental study,this research explores the influence of the congruity between self-concept and product-image on the purchase intention and aftereffect of counterfeits.In study 1,subjects evaluated the congruity between self-concept and product-image on three couples of genuine product and its counterfeit,and the correlation result reveals that self-congruity of counterfeits was positively associated with the purchase intention toward counterfeits.In study 2,subjects were manipulated to fulfill a matrix puzzle task with a genuine or faked pen,and redeemed their awards by themselves.The result shows that participants using faked pen lied more on their performance than those using a genuine pen.These results support the idea that self-concept has an impact all along through the purchase process.The congruity between self-concept and product-image leads people to purchase counterfeits,and in turn,the consumption of counterfeits exerts a silent influence on self-concept to make the two consistent.

The Congruence Between Self-concept and Product Image and the Consuming and Using of Counterfeits:the Action and Reaction

Yu Chenyi,Zhang Xiao,Wang Fang,Zuo Shijiang

(School of Psychology,Beijing Normal University,Beijing Key Lab of Applied Experimental Psychology,Beijing100875)

counterfeits,self-concept,self-congruity,consumer behavior.

B849

2015-2-6

全国教育科学 “十二五”规划国家青年项目 (CBA110104)和国家社会科学基金项目 (13BSH055)。

王芳,E-mail:fwang@bnu.edu.cn。