从量词“侪”的产生看语言接触的连锁反应

朱嫣红

从量词“侪”的产生看语言接触的连锁反应

朱嫣红

(武汉大学文学院,湖北武汉,430072)

接触引发的语言演变具有复杂性和连续性,汉语复数后缀“们”的产生与发展以及量词“侪”的出现,正是北方阿尔泰语言与汉语接触所产生的连续性结果。汉语受阿尔泰语言的影响,通过语法复制产生复数后缀“们”,而“们”的出现与发展冲击了“侪”在汉语系统中的地位,促使“侪”在宋元以后产生量词用法。此外,“侪”的其他特殊用法可能也与阿尔泰语言的影响有关。

语言接触;语言演变;量词“侪”;“们”;跨语言

在汉语史上,其他民族语言与汉语接触并对汉语产生影响的情况并不少见。我们观察到,这种其他民族语言对汉语的影响往往具有复杂性和连续性——它并不只在某一个子系统上影响汉语的发展,还可能产生“连锁式或滚雪球式”[1](4)的连续性效应,影响汉语其他子系统的发展。

本文将以“侪”的量词用法的产生过程为例,揭示北方阿尔泰语言与汉语接触而引发的语法创新。

一

在现代汉语中,“侪”表示“同辈、同类的人”。我们注意到,在客家方言中,“侪”不仅可以与谓词性成分组合,表示“……的人”。如:

(1) 大侪(个头大或年龄大的人);细侪(个头小或年龄小的人)

有钱侪(富人);看侪(观众)

还可以与数词组合,如:

(2) 一侪(一个人);两侪(两个人)

𠊎两侪(我们俩);佢三侪(他们仨)

这类“侪”就具有量词性质了,只是不见出现在“数+量+名”格式中,其名词性还比较强。此外,客家话中的“侪”的重叠式有“侪侪”,相当于普通话中的量词重叠式“个个/人人”,如“侪侪都话好食(个 个/人人都说好吃)”。①

“侪”的量词用法是何时出现、如何产生的?

“侪”在中古时期主要作为名词使用,还不见量词用法。到了宋代才偶见于“代+侪+名”中,具有一定量词特征的“侪”,如:

(3) 青天炼可补,沧海鞭难至。造物者何为,并此侪魑魅。(《宋诗纪事补遗》,99)②

明清时期的“侪”能够出现在数词之后,作为名词的限定语;或者与代词组合,用于指代某一类人。例如:

(4) (贴介)亚娘,一侪仔只外卜磨镜。③(《荔镜记》,262)

(5) (贴介生介)亚娘,一侪仔即会唱歌,出来去听。(同上)

(6) 惜哉朽坏不收拾,一十一字恰此侪。(《清代诗文集汇编》第381册,《复初斋诗集》,136)

(7) 湖滨孤邑,城兵断不可少,但此侪气习易骄,恐启将来议裁之口,惟严以驭之。(《清代诗文集汇编》第95册,《清风堂文集》,261)

(8) 此侪在昔时,梗化诚桀骜。(《清代诗文集汇编》第456册,《赏雨茅屋诗集》,213)

(9) 呜呼!此侪奴隶耳,何可位置枢机中!(《九芝草堂诗存》,39)

与“侪”同样具有“同辈、等类”义的“等、辈”等词在近代都有比较成熟的量词用法,这为处于同一“辈类”聚合词场中的“侪”发展出量词用法提供了潜在的可能性——既然“等”“辈”常常出现在“数+量”“代+量”中的量词位置上,那么与之同义的“侪”也就很容易进入这些格式,如上例中的“一侪”“此侪”。同时,由于词汇意义相近,“侪”与“等、辈”常常共现,组成“侪辈、等侪”,这也为“侪”沾染“等、辈”的量词用法提供了空间距离上的便利性。例(4)(5)中的“侪”出现在“数+量+名”结构中,其量词性质已经比较明确了。

从文献上来看,“侪”作为量词的使用是在明以后才逐渐增多的;但始终没能发展出比较完善、普遍的量词用法来。明清时期的量词“侪”能够与数词、指示代词组合;但不能与疑问代词组合。此外,“侪”作为量词的用法,在宋元以后的发展中,主要集中在南方(江浙、闽粤一带)。这可能与南方汉语中量词本就比较发达有关。以数量结构为例,早在南北朝时期,南方“数+量+名”优势语序的确立就明显早于北 方。[2](210)

“侪”的量词用法并非凭空产生。词汇系统内部成员之间会相互作用,在词汇史上,同一词场的词互相影响导致某一方或双方词义、语法性质发生变化的情况并不少见。问题是,不是每一个有潜能发生变化的语言成分都一定会发生变化。那么,促使“侪”产生量词用法的动机是什么?

二

近代以前,汉语中通常是将“等、侪、辈、曹、属”等名词置于人称代词或指人名词之后,表示一类人的复数;到了近代,特别是宋元以后,汉语中表示人的复数主要通过附加后缀“们(门、每、懑)”,“等、侪”等词少用或只在仿古时使用。

复数后缀“们”早期形式见于唐代(弭、伟、弥),迅速发展于宋元以后[3](49−54)。关于复数后缀“们”,吕叔湘对历史文献中所见语言事实进行了准确描写和概括,并推测“们”与“辈”可能有语源上的联系[4](54−87);江蓝生在此基础上对“们”的产生进行了详尽的论考,认为复数后缀“们”与疑问代词“么”是由实词“物”向不同的方向虚化而来的[5](180−190)。我们部分同意江蓝生先生的观点,复数后缀“们”与实词“物”存在语源关系。

从历史文献来看,直至唐以前,表示人的复数通常是通过词义或后加名词“等、侪、辈、曹、属”等来实现,复数后缀是近代才出现的。那么这复数后缀是从何而来?有两种可能:一种可能是,它是完全由汉语自身发展出来的一个语法形式。但是,汉语中存在已久的“侪、辈、曹、属”等词,无论是从词义还是所处位置(常在人称代词或指人名词之后)来看,都应是发展出指人复数后缀的更优选择;如果汉语完全由自身发展出复数后缀,那为何会舍近求远、去简就繁地从“物”开始引申、虚化?④这违背了语言的经济原则。另一种可能是,它是汉语与其他语言接触引发的语法化现象。

近代汉语中的复数后缀“们”与阿尔泰语言中的复数后缀在用法上有诸多相似之处⑤。

1. 附加于并列成分的最后一个名词后,表示总括

如蒙古语中的-nɑr/-ner

维吾尔语中-lɑr/-lɛr:

(11) kitɑp, qɛlɛm wɛ(和) dɛptɛr-lɛr书、笔和本子

tursun, bɑrɑt, jɑsin-lɑr吐尔逊、巴拉特、牙森等人(相当于“吐尔逊、巴拉特、牙森们”)

乌兹别克语中的-lær:

(12) ʁɷldʒæ, qæʃqær, korlʌ-lær伊犁、喀什、库尔勒等地

ʌlmæ, næʃwæti, ændʒir-lær苹果、梨、无花果等

哈萨克语、撒拉语中复数后缀也有这类用法。

汉语中的“们”不能置于非指人名词之后,但当并列成分为指人名词时,与这些语言中后置于并列成分之后表总括的用法是一致的,如“哥哥姐姐们”相当于“哥哥和姐姐”。

2. 有单复数形式,但并不严格区分单复数−有时实际事物是复数,在表达中却用单数形式表示

蒙古语中受数量词等限定语限定的名词,或者从一个名词的支配动词清楚地知道它是复数时,名词一般不用复数形式。如:

qoni oboguɑrɑlduqu羊拥挤;kümün cuglɑu bɑin-a人们在集合

土族语中名词前后有数词限定语时,或句子里有表明名词指称的事物为复数时,名词的复数标志一律不用。如:

(14) ɢonə dʑirɢuraŋ六十只绵羊;nimaŋ kuŋ八个人

哈萨克语中名词前如有数量数词修饰,则名词一般不加复数后缀。如:

(15) dʒəjərmɑ(二十);bes(五);oqəwʃə二十五个学生

撒拉语、东乡语中的复数后缀也是这类情况。

吕叔湘曾谈到近代汉语中复数后缀的这一特点,他说:“附有们字的名词固然是复数,不附们字的名词可不一定是单数。这是们字和西文复数变化不同的一点。”[4](69−70)

3. 复数后缀加在人名等专有名词之后,表示集合意义

如维吾尔语中的-lɑr/-lɛr:

(16) toxyi-lɑr托乎提等人(相当于“托乎提们”),bejdʒiŋ-lɑr北京等地

乌兹别克语中的-lær:

(17)yrymʧi-lær乌鲁木齐等地;tɷrsin-lær图尔逊等人(相当于“图尔逊们”)

哈萨克语中的-lɑr:

(18) orɑzbɑj-lɑr 欧拉孜拜等人(相当于“欧拉孜拜们”)

撒拉语、东乡语中复数后缀也有此类用法。

吕叔湘也曾讨论过近代汉语复数词缀的这一用法,他将“们”的复数意义分为表真性复数(“老婆子们”“丫头们”)和表连类复数(“李泰伯门”)两种[4](70),但其实这两类都是表示集合意义。

此外,阿尔泰语言中的复数后缀不限于指人名词或人称代词之后,也可以用于表示非指人名词的复数;受阿尔泰语言这一特点的影响,汉语中比较早期的复数词缀也是不限于指人名词或人称代词的。反映元代汉儿言语的《老乞大》《朴通事》等文献中就有此类用法,可以用于表示动物的复数,如:

(19) 这般时,马们分外吃得饱。(转引吕叔湘《近代汉语指代词》,67)

(20) 两个汉子,把那驴骡们喂的好着。(同上)

这类用法在文献中的用例有限,因此有些学者认为这种用法是不被当时的汉语接受的。但是,我们看到,这种用法虽然在汉语通语中少见(在现代汉语中已经不见),却在一些汉语方言中保留了下来。杨耐思先生曾指出河北藁城方言中复数词尾“们”除了用在指人的代词、名词之后外,还有用于指非人的动物、甚至无生命名词之后的用法[6](298)。黄伯荣曾描写过兰州方言复数后缀“们”用于指物名词之后的用法,如:衣服们、房子们、树们、米们。[7](82−83)此外,其他一些北方地区方言如青海汉语(包括西宁、乐都、三江源地区等多地)[8−10]、甘肃河州话[11](9−21)、河北武邑方言[12](153−157)中也都存在此类用法。汉语复数后缀的这种特殊用法,其分布西至青海三江源地区,东至河北武邑县,形成了一条狭长的、恰恰处于北方民族与中原地区交汇处的区域——这绝不是偶然形成的。

这些语言事实至少说明一点,那就是汉语复数后缀“们”的形成与阿尔泰语言不无关系。

兰司铁在讨论阿尔泰语言的形态时表示:“自古以来整个阿尔泰语系都利用单数的形式表示逻辑上的多数概念,以数词或其他某种表示多数的标志来指明复数。”[13](52)这种标志即指后附于词干的复数词缀。这些复数词缀并不限于名词之后,也用于代词之后,只是阿尔泰语言的人称代词还涉及格范畴的变形,情况就复杂得多。或许有人会说,有可能是汉语中的复数后缀对阿尔泰语产生了影响。但是,汉语中的复数后缀在公元9世纪以后才出现早期形式(弭、伟、弥),快速发展则是10世纪以后的事了[4](54−59)。而在古代突厥碑铭文献(7~9世纪)中,-lar/-lär就已经缀接于一部分亲属称谓和官职名称之后表示复数了;到了回鹘文献语言时期(9~14世纪),复数范畴逐渐统一由后附成分-lar/-lär表示[14](177)。从时间上看,不太可能是汉语的复数后缀范畴对阿尔泰语产生了影响。

根据《世界语言结构图集》(WALS),名词有复数形式的亚洲语言,其复数形式主要有两种实现方式,即复数后缀(plural suffix)、复数附加词(plural word/ plural clitic):亚洲大部分区域(北部、西部)与汉语一致,以复数后缀为复数实现形式;仅在中国南部及东南亚地区有一些语言以复数附加词为主要实现方 式[16]。部分汉藏语系语言(主要是藏缅语族)中存在表复数的后附成分,但这种后附成分往往是有实义的词,如彝语中附于指人名词之后表复数的ɣo˦,还含有“群、伙”义;唐以前,汉语中也是这样的情况。汉语北方的语言(包括几乎所有阿尔泰语和部分印欧语)都是通过复数后缀来实现名词的复数表达的[16],汉语对北方诸语言的影响恐怕难以产生这种程度的效果。

此外,汉语并没有成熟的复数后缀系统,汉语史上仅有“们”系称得上是复数后缀;而许多阿尔泰语言中则有成熟的、系统的复数后缀。

总之,在名词复数的表达上,更有可能的情况是北方阿尔泰语对汉语产生了影响,且时间大约在10世纪左右或者更早。

宋元以前的阿尔泰语研究材料比较少,但是,复数范畴主要通过后附无实义的词缀表达,这在今天的阿尔泰语言中是普遍存在的事实。

三

(一)蒙古语族

1. 蒙古语

现代蒙古语名词复数主要通过后缀实现,其复数后缀包括:nugud/nügüd,ud/üd,nɑr/ner,d,s等。名词的词干形式就是单数形式,单数形式上接加各种复数后缀,就可以得出一系列复数形式。如:

(23)单数复数 桌子širegeširege-nügüd 狗noqainoqaid 人kümünkümüns

2. 保安语

保安语中名词的复数通过后缀-ŋgula,-sge实现,这两者可以互相替换。例如:

(24) 人们 ku(n)ŋgula(或kunsge)

牧民们 aasəntɕəŋgula(或aasəntɕəsge)

(那些)桌子 ɕireeŋgulanə(或ɕireesgenə)

保安语中人称代词的复数也是通过后缀实现的,其后缀与名词的相同。

3. 土族语

土族语中名词复数标志是后缀-lə。例如:

(25)单数复数 桌子ɕileɕile-lə 孩子iadʑǐiadʑǐ-lə 犍牛fgorfgor-lə

4. 东乡语

名词复数标志是后缀-la。例如:

(26)单数复数 人kunkun-la 马morimori-la 桌子ʂɯrəʂɯrə-la

(二)突厥语族

1. 维吾尔语

单数词形式后加后缀-lɑr/-lɛr。例如:

(27)单数复数 人kiʃikiʃi-lɛr 书kitɑpkitɑp-lɑr 学校mɛktɛpmɛktɛp-lɛr

2. 乌兹别克语

单数形式(名词词干)后加后缀-lær。例如:

(28)单数复数 孩子bʌlæbʌlæ-lær 地方jerjer-lær 小刀pitʃʌʁpitʃʌʁ-lær

3. 撒拉语

名词词干加后缀-lɑr/-ler。例如:

(29)单数复数 人kiʃkiʃler/ kiʃlɑr 马ɑtɑtlɑr 姑娘ɑnɑɑnɑlɑr

4. 哈萨克语

名词词干加后缀-lɑr/-ler,-dɑr/-der,-tɑr/-ter。例如:

(30)单数复数 哥哥ɑʁɑɑʁɑlɑr 马ɑtɑttɑr 客人qonɑqqonɑqtɑr

(三)通古斯语族

1. 鄂温克语

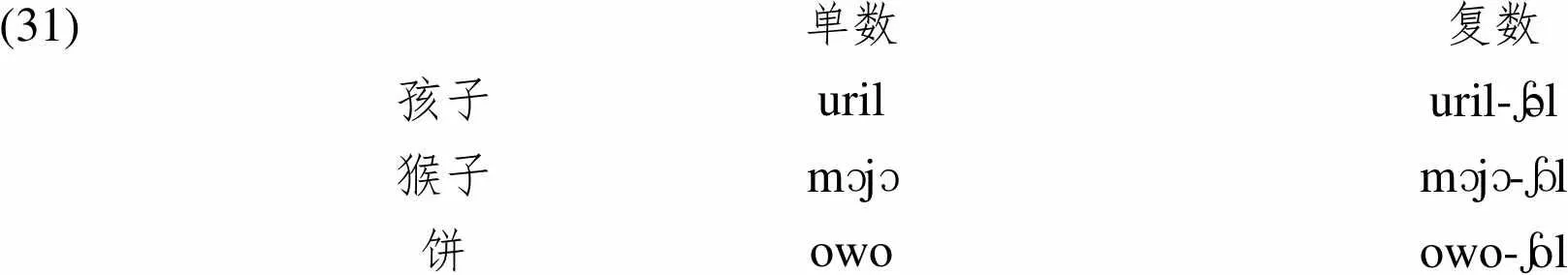

复数后缀主要有-ʃal/-ʃəl/-ʃɔl/-ʃol/-ʃEEn/-ʃeen等。例如:

(31)单数复数 孩子uriluril-ʃəl 猴子mɔjɔmɔjɔ-ʃɔl 饼owoowo-ʃol

2. 赫哲语

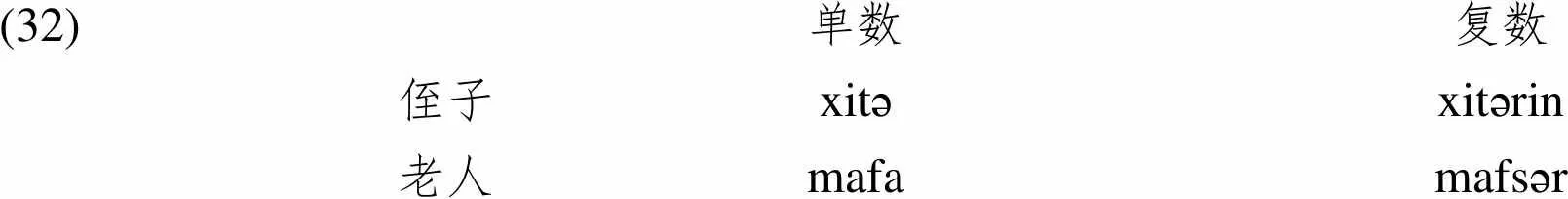

复数后缀有-rin/-sər,只接在一部分亲属称谓的词后。例如:

(32)单数复数 侄子xitəxitərin 老人mafamafsər

3. 满语

单数名词后加复数后缀-dza。例如:

(33)单数复数 弟弟dodo-dza 马morinmorin-dza 树fodoɢoŋfodoɢoŋ-dza

基于此,我们假设中古以降的阿尔泰语主要以复数后缀的方式来表达名词的复数,接下来的讨论在此前提下进行。

语言接触可以引发语法演变,经过20世纪历史语言学家们的激烈讨论,这一点已经成为语言学界的共识。吴福祥基于前人的研究,根据观察到的中国南方少数民族语言事实(如A-not-A型极性问句、V不C式能性述补结构等),主张语法演变的基本机制有四种,即重新分析、扩展(类推)、借用和复制。其中借用和复制是外部机制,导源于语言接触。又对Bernd Heine、Tania Kuteva等人的语法复制理论进行了修正,提出接触引发的语法演变的机制如图1⑥。

汉语复数后缀“们”的出现属于上述哪种演变机制呢?首先,显然是语法复制而非语法借用,因为汉语复数后缀的产生并不涉及音、义的迁移。其次,“们”的产生不只包含一种演变机制。一种近似构式拷贝,因为汉语中本来没有复数后缀,这一语法形式是受语言接触的影响从阿尔泰语言中复制过来,并由汉语自身提供材料实现的。二是接触引发的语法化,“物”从实词发展为复数后缀,这实际上也是一个语法化的过程。在此过程中,“物”与复数后缀这一语法形式相适应,语音形式发生种种变化,“各种异写形式就是这种音变的反映”[5](189)。

图1 接触引发的语法演变的机制(吴福祥2014:99−108)

再回过头来看,为什么汉语系统选择“物、等”作为复数后缀的原材料,而没有选择功能和位置接近复数后缀的“侪、辈、曹”?我们认为,这是因为阿尔泰语言中复数后缀是不限于指人名词和人称代词的,因此汉语在复制这一语法形式时,倾向于选择在语义上不受指人限制的词作为构造材料。“物、等”的“等类、色样”义不限于指人,因而得以入选;而“侪、辈”等词在语义上受到指人的限制,因而没有入选。

复数后缀“们”的发展与汉语和阿尔泰语言之间发生大规模接触的史实是吻合的。公元4世纪到14世纪间,中国北方受到讲突厥语或蒙古语的阿尔泰民族统治近500年。魏晋时期,胡人大量内迁;魏晋以后到唐以前,以匈奴、鲜卑、羯、羌等为主的众多北方游牧民族在北方大部地区建立统治政权,一些北方民族政权仍“着胡服、讲胡语”,还有一些则推行汉化政策。反映到人们所使用的语言上,汉语在与北方民族语言的接触中占据优势,成为北方各族的通语,而阿尔泰民族语言则以底层干扰的形式渗透进入汉语,促使汉语系统逐渐发生变化。到了公元13世纪,蒙古人入主中原建立元蒙政权,强迫汉族人学蒙语,同时为了巩固统治又命令蒙古贵族子弟学习汉语。这些学习汉语的蒙古人、学习蒙语的汉族人以及既通蒙文又通汉文的双语人推动了蒙汉语言的接触和演变。虽然汉语在这一过程中仍占据了优势地位,但是属阿尔泰语系的蒙古语对汉语产生了重大影响。汉语复数后缀正是出现于第一次大规模语言接触之后,繁荣发展于第二次大规模语言接触时期。

四

汉语的词义系统是一个内部自觉的系统。一个意义的消失,并不是骤然发生的——意义在完全消亡之前可能会发生一些变化或转移,以适应所处的系统。“们(门、懑、每)”的出现,冲击了“侪”在汉语人称系统中的地位。到了宋元时期,特别是元代,蒙汉语言接触促使复数后缀“们”迅速发展,使之基本取代了“等、侪”等词在汉语系统中的位置。“侪”在宋元以后发展出量词用法,可能正是在作消亡前的挣扎。

但是,词义的变化终究要服从整个语言系统的发展。当经历了一番变化,某个意义仍显得累赘或不合时宜,那么这个意义也只能放弃挣扎,遵循语言发展的规律,消亡在历史长河之中。“侪”最终没有发展出成熟的量词用法,其量词用法也没能在汉语通语中保留下来。其中很大一部分原因是汉语中称人的量词已经很丰富,能够表“等类”的有“等、种、类”等词,并且这些量词已经发展得比较成熟了。

汉语史上表“等类”的词,其功能上向来就有两个系统:一是作量词,一是后附于名词或代词表复 数[15](148)。“侪”也有类似的情况,它与“等、辈、曹”的不同之处在于,后者的量词用法是汉语内部演变的结果,而“侪”的量词用法则是外部接触引发的连锁式后果。二者虽在语义和用法上相似,但量词用法产生的时机和机制不同。

至于中古时期为何“等、辈、曹”先于“侪”产生量词用法,则可能与这几个词的使用频率有关——“侪”的使用频率远远低于其他几个词⑦。在语言经济性规则的运作下,当一部分表“等类”的词(如等、辈、曹)产生量词用法后,另一部分词(如侪)的量词用法的存在就显得没有必要了;这也是后来量词“侪”没有在现代汉语中存活下来的原因。

值得注意的是,“侪”在客家方言中还有一种特殊用法,即文章开头提到的,可以与谓词性成分组合,表示“……的人”。我们在阿尔泰语言中也观察到了这种现象。例如蒙古语中的一些复数后缀(如-d、-s、-čud/-čüd)加在形容词之后,既有构成复数的词法作用,同时也有构词作用,如:

(34) kögšin老——kögšid老人

mergen聪明——mergečüd聪明人

bɑyɑn富——bɑyɑčud/bɑyɑd富人

yeke大——yekes大人物

degedü上——degedüs祖辈

在其他一些阿尔泰语言中,某些复数后缀虽然只限于名词之后,但都兼具构词功能,不能省略。如东乡语中的-tan,撒拉语中的-lɑr/-ler以及达斡尔语中的复数后缀。而在有复数附加成分的汉藏语系语言(如藏语、彝语、羌语等)中,我们没有发现这种兼具构词功能的现象。

这样看来,“侪”的这种特殊用法似乎也与阿尔泰语言的影响有关。我们猜测,在汉语构造复数词缀的过程中,“侪”可能也参与其中,只是其活力和竞争力不如“物”,因此停留在虚化半程之中,而受阿尔泰语言影响产生的某些用法则在汉语中残留下来。

注释:

① 客家方言的用例来自黄雪贞《客家方言的词汇和语法特点》(1994),第268-269页。

② 本节引例所示页码分别来自以下版本:陆心源《宋诗纪事补遗》,山西古籍出版社,1997;《荔镜记荔枝记四种》,中国戏剧出版社,2010;《清代诗文集汇编(95、381、456)》,上海古籍出版社,2010;朱依真、临桂撰,周永忠、梁扬校注,《九芝堂诗集校注》,巴蜀书社,2014。

③ “亚娘”应为“哑娘”之讹。

④ 在南方一些方言中,“等”也发展出了复数后缀的用法。

⑤ 本节涉及的阿尔泰语系及汉藏语系诸语言的相关形式、用例参考《蒙古语语法》(清格尔泰,1991)、《中国的语言》(孙宏开等,2007)以及民族出版社的系列丛书《彝语简志》(1985)、《保安语简志》(1982)、《土族语简志》(1981)、《东乡语简志》(1981)、《维吾尔语简志》(1985)、《乌兹别克语简志》(1987)、《撒拉语简志》(1985)、《哈萨克语简志》(1985)、《鄂温克语简志》(1986)、《赫哲语简志》(1986)、《达斡尔语简志》(1982)、《藏语简志》(1983)及《羌语简志》(1981)等。

⑥ 参见吴福祥关于接触引发的语言演变的系列论文。

⑦ 在中国基本古籍库中分别检索这几个词,“侪”的相关词条(570页)远低于“等”(67198页)、“辈”(5918页),“此侪/是侪”的词条数(1页)也远远少于“此曹/是曹”(118页)。

参考文献:

[1] 吴福祥. 关于语言接触引发的演变[J]. 民族语文, 2007(2):4−9.

[2] 刘海平. 汉代至隋唐汉语语序研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2014.

[3] 祖生利. 近代汉语“们”缀研究综述[J]. 古汉语研究, 2005(4): 49−54.

[4] 吕叔湘, 江蓝生. 近代汉语指代词[M]. 上海: 学林出版社, 1985.

[5] 江蓝生. 说“么”与“们”同源[J]. 中国语文, 1995(3): 180−190.

[6] 曹广顺. 汉语语法史杂谈: 复数词尾“们”的特殊用法[C]// 汉语的历史探讨——庆祝杨耐思先生八十寿诞学术论文集. 北京: 中华书局, 2011.

[7] 黄伯荣. 兰州方言概说[J]. 西北师大学报(社会科学版), 1960(1): 82−83.

[8] 李克郁. 青海汉语中的某些阿尔泰语言成分[J]. 民族语文, 1987(8): 27−28.

[9] 雷汉卿. 青海乐都话中“们”的用法探索[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2008(2): 123−124.

[10] 方丽萍, 王丽珍. 语言接触中的三江源语言特征[J]. 现代语文(语言应用研究), 2008(10): 9−11.

[11] 徐丹. 汉语河州话及周边地区非指人名词的复数标记“们”[J]. 民族语文, 2011(6): 9−21.

[12] 张晓静, 陈泽平. 河北武邑方言复数标记“们”[J]. 中国语文, 2015(2): 153−157.

[13] 兰司铁. 阿尔泰语言学导论(形态学)[M]. 陈伟, 沈成明译. 北京: 中国社会科学出版社, 1981.

[14] 张铁山. 回鹘文献语言的结构与特点[M]. 北京: 中央民族大学出版社, 2005.

[15] 刘世儒. 魏晋南北朝量词研究[M]. 北京: 中华书局, 1965.

[16] Dryer, Matthew S. Coding of nominal plurality [C]// Matthew S. Dryer, Martin Haspelmath, David Gil & Bernard Comrie. The world atlas of language structures. Oxford: Oxford UP, 2005.

[编辑: 胡兴华]

On contact-induced sequential effect: A case study of Chinese classifier

ZHU Yanhong

(College of Chinese Language and Literature, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

Contact-induced language change is complicated and sequential, and the emergence of Chinese plural suffixand classifier “(侪)are exactly a succession of results of language contact between Chinese and Altai languages. Under the influence of Altai languages “(们)” was generated through grammatical replication in Chinese and then exerted great influence on “(侪)”. As a result, the usage of classifier “(侪)” came into being. Moreover, another special usage of “(侪)” may also have something to do with Altai languages.

language contact; language change; classifier “(侪)”; plural suffix “(们)”; cross-language

H141

A

1672-3104(2016)05−0182−06

2016−03−25;

2016−09−06

国家社科项目“北魏语法特点研究”(10CYY029)

朱嫣红(1990−),女,湖北远安人,武汉大学文学院博士研究生,主要研究方向:汉语史,中世汉语语法