我国少数民族城镇化族际差异问题实证研究——基于最近两次人口普查结果

杨肃昌,刘巍文

我国少数民族城镇化族际差异问题实证研究——基于最近两次人口普查结果

杨肃昌,刘巍文

(兰州大学经济学院,甘肃兰州,730030)

2005年我国少数民族城镇化率最大值和最小值相差近20倍,2010年这一差距仍在8倍左右。基于第五次和第六次人口普查资料,运用回归分析方法,预期了反映各少数民族自身特点、各少数民族聚居区特点及民族制度政策3类涉及人口、从业、教育、地理及政治等方面的10个影响因素,对少数民族城镇化率进行解释。两年度数据的计量检验得出一致结论:影响少数民族城镇化率的显著性因素依次是第三产业从业比重、第二产业从业比重和人均受教育年限。其他在已有研究中具有显著性的变量等,在研究中并不显著。

人口普查;少数民族;城镇化率;族际差异;回归分析

一、引言

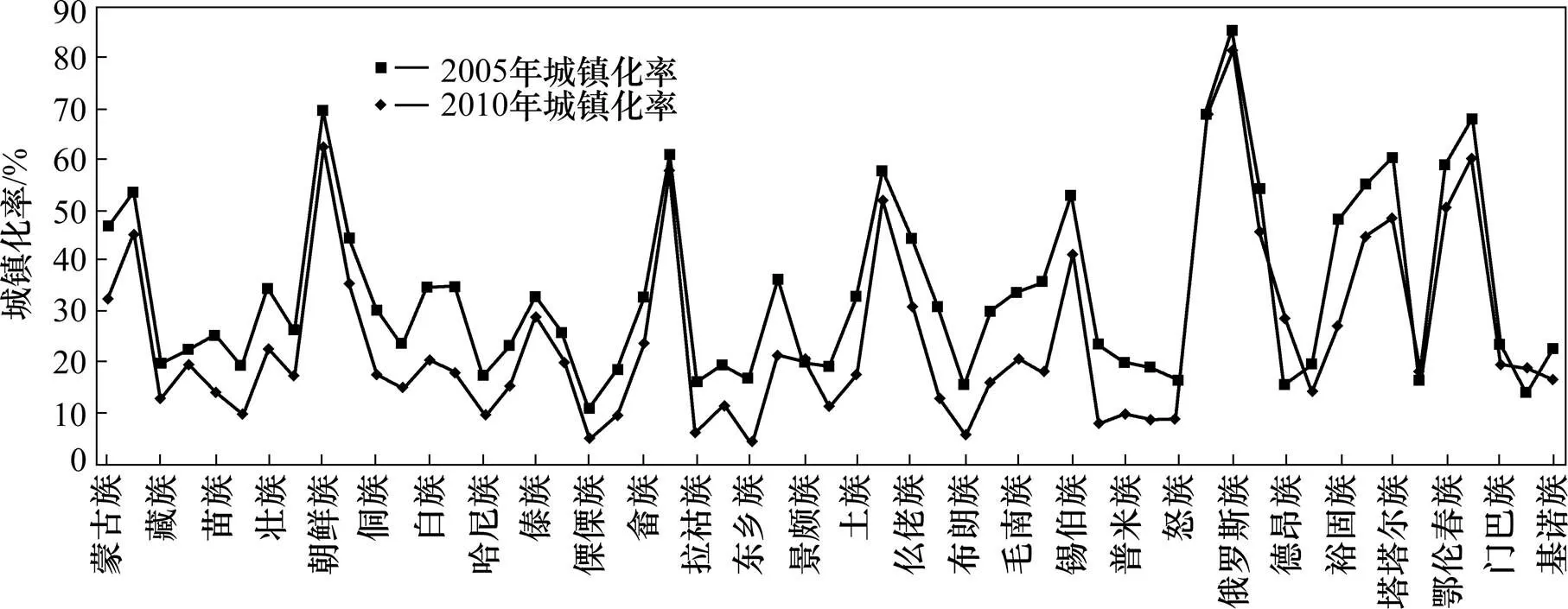

中国的城镇化和美国的高科技,是21世纪影响人类社会的最主要的两项活动[1]。过去十几年里,中国城镇化发展的规模和速度是人类历史上前所未有 的[2−3]。中国的城镇化有其特点,不同城市和地区的差异明显,北部、中部和西部城镇化差距大[4]。有许多研究均关注中国城镇化区域差异问题[5−6]。我国是一个多民族国家,有研究认为,当前少数民族人口的城镇化水平大大低于汉族或者全国的水平[7]。目前少数民族人口城镇化总体水平还很低,且各民族、各地区差异明显[8]。我国城镇化的族际差异也十分明显。我国西部地区各个民族的人口城镇化率存在巨大差异,最大值与最小值之间相差近20 倍,城镇化水平的民族差异远大于其地区差异[9](30)。由于历史、地缘等原因,我国少数民族和民族地方的发展水平滞后于汉族和内陆地区,这种滞后也表现在城镇化进程上。以城镇人口①占总人口比例计算城镇化率,2005年全国人口的平均城镇化率为36.92%,汉族人口的城镇化率为38.17%,各少数民族人口的平均城镇化率为23.44%②,少数民族与前两者的差距显而易见。至2010年各少数民族人口的平均城镇化率上升到了32.87%,同期全国人口的平均城镇化率达到了50.28%,汉族的城镇化率达到了51.87%③,与2005年相比,少数民族的城镇化率与前两者的差距有所扩大。更令人关注的是各少数民族城镇化率的族际差异尤为明显。2005年55个少数民族中城镇化率最高的俄罗斯族为81.36%,最低的东乡族为4.34%,相差近20倍;至2010年城镇化率最高的俄罗斯族为84.59%,最低的傈僳族为10.76%,相差近8倍。同2005年相比,2010年各少数民族的城镇化率均有提高(见图1),少数民族的平均城镇化率提高了近10个百分点,最大值和最小值的差距也明显减小,但城镇化率族际差异问题仍然突出。

目前,对少数民族城镇化差异问题,大部分研究均认为少数民族地区的城镇化水平低于内地水平,少数民族人口的城镇化水平低于汉族人口的城镇化水平,并对影响城镇化的因素和促进城镇化发展战略等有所探讨。这些研究大多将少数民族作为一个整体,同汉族的城镇化水平进行比较,或将民族自治地方同发达省份及散居地区的城镇化水平进行比较等,查找差距。但对少数民族城镇化族际差异问题及影响因素的研究较少见,尤其是基于同一模型,采用多次人口普查资料进行计量检验研究的十分少见。既然少数民族城镇化水平的族际差异尤其明显,那么这种差异的形成受哪些因素的影响?这些因素的显著性如何?这样的研究对促进少数民族城镇化均衡发展又有哪些启示呢?显然,通过建立统一回归分析模型,分别运用第五、第六次人口普查数据进行实证检验,将有助于查找问题的本质和规律,并验证已有相关研究结论,具有学术价值和现实意义。

图1 2005、2010年少数民族城镇化率

二、理论模型

人口的城乡迁移问题历来是区域经济学和发展经济研究的重要内容,国外学者提出了一些理论框架。其中,具有代表性的有刘易斯“二元经济模型”和托达罗“农村——城市人口迁移”模型等,是研究人口城乡迁移问题的经典理论框架。“二元经济模型”把一个典型发展中经济体划分为传统部门和现代增长两个部门,前者以农业为代表,劳动力相对于土地和资本过剩,生产率低,后者以工业为代表,生产率高,现代化部门的扩张速度决定其吸纳传统部门剩余劳动力的速度[10]。因而,乡村传统部门与城市现代部门的生产力差异以及由此引起的城乡收入差距是城镇化进程的动因。托达罗模型认为劳动力的城乡流动取决于城乡就业的预期收入差异,而不是实际收入差异[11]。即农村劳动力预期城市收入水平高于农村,便会向城市流动。H•钱纳里等采用回归分析进行实证研究得出,城镇化水平与人均GNP、工业化水平、劳动力非农产业就业比例之间存在显著的正相关关系[12](68)。其他一些国内外学者的理论和实证研究也得出了大致相同的结论。

(一)模型设定

“二元经济模型”和“农村——城市人口迁移”模型及有关实证研究结论,为研究少数民族城镇化差异问题提供了理论框架和研究基础。根据已有理论模型假定、模型推导变形、已验证的影响因素及结合实际研究问题引入部分新变量进行必要修订,建立了回归分析模型,共包括三个方面的10个自变量(见表1)。这些自变量绝大多数在已有理论及实证研究中得到验证,均是外生性变量,模型设定中未遗漏主要自变量,因此,模型设定符合变量外生性的假定。由于均为截面数据,为消除异方差,采用自然对数形式,后加入虚拟变量。为测定模型中各变量间是否存在共线性问题,分析过程中对每个自变量的膨胀因子()值进行观察。为下标,表示不同民族,为常数项,、等为待估系数,、、、等为自变量,为随机干扰项(见式1):

1. 反映各少数民族自身特点的指标

这类指标具体包括各少数民族的受教育年限、各少数民族人口占少数民族总人口的比重、各少数民族第二产业从业人数占总从业人数比重和各少数民族第三产业从业人数占总从业人数比重等4个指标(见 表1)。

(1)各少数民族的受教育年限()。有大量研究表明城镇化率同受教育程度之间存在显著正相关。无论是全国还是地区间,人均受教育水平同城镇化水平之间存在显著正相关关系[13]。各民族人口的平均受教育年限与民族人口城镇化水平之间存在显著的正向关 联[9](36)。人口城镇化水平高的少数民族,平均受教育程度高,技能劳动力比重高,城镇化和教育程度间存在显著的正相关关系[14]。采用各少数民族平均受教育年限法⑦计算这一指标,反映各少数民族受教育程度的高低。预期与正向显著。

表1 因变量和自变量设定情况

(2)各少数民族人口占少数民族总人口的比重()。我国少数民族人口数量的族际差异也十分明显。据第六次人口普查,人口数量上千万的民族有4个,分别是壮族占少数民族总人口的15.2%、回族占9.5%、满族占9.3%和维吾尔族占9%。人口数量不足万人的民族有6个,分别是塔塔尔族占0.003%、珞巴族占0.003%、高山族占0.004%、赫哲族占0.004%、独龙族0.006%和鄂伦春族0.008%⑧。有研究认为民族人口规模是影响民族人口城镇化率的重要因素,各民族的人口规模大小同其城镇化率之间存在负相关关系,人口越少的民族,城镇化率越高,人口越多的民族,城镇化率越低[9](37)。但一般看法是,人口数量大的民族应更具有社会发展优越性,如我国5个民族自治区其主体民族的数量均很大,在55个少数民族中排名前10位。各少数民族人口规模大小是否是影响其城市水平高低的重要因素?有待进一步检验。

(3)各少数民族第二产业从业人数占该民族总从业人数的比重()。著名的人口统计学家克拉可认为,城镇化是第一产业吸收劳动力的能力下降,第二、第三产业吸收劳动力的能力增强的经济活动[15]。H·钱纳里等人的研究得出,人均国民生产总值越高、工业化水平越高,城镇化水平也越高的结论[12](119)。目前,我国民族聚居区形成了以资源开发、水电、食品制造、制药业等一批特色优势工业生产,工业吸纳劳动力及带动城镇化的能力不断增强。用各少数民族第二产业包括工业和建筑业从业人数合计占该民族从业总人数的比重计算这一指标。预期与正向显著。

(4)各少数民族第三产业从业人数占该民族总从业人数的比重()。第三产业是非农经济的另一个方面。许多发达国家的经验数据表明,随着经济水平的提高,一国城镇化进程与其第三产业的发展水平呈现出高度的正相关性[16]。目前,我国民族地方以旅游、商贸、餐饮、住宿等服务为主的第三产业发展较快,已成为带动少数民族和民族地方发展的一支重要非农经济力量,也是吸纳少数民族就业的主要行业。预期与存在正向显著关系。

2. 反映各少数民族主要聚居区特点的指标

具体包括各少数民族人口聚居程度、各少数民族主要聚居区人均GDP、各少数民族主要聚居区城乡收入比和各少数民族的地理分布等4个指标(见表1)。

(1)各少数民族人口聚居程度()。我国少数民族居住上呈现“大杂居、小聚居”特点。我国有5个自治区、30个自治州和117个自治县,55个少数民族人口主要集中在这些自治地方,具有“小聚居”特点。如据第六次人口普查,99%以上的维吾尔族分布在新疆自治区,85%以上的壮族分布在广西自治区等。由于人口流动,全国各地散居地区均有少数民族人口居住,但大部分少数民族仍居住在以本民族为主体的自治地方,呈现出既分布广泛又相对集中的态势。有研究认为,民族人口的聚居程度对其城镇化水平具有不容忽视的反向作用,城镇化率低的民族劳动力的地区流动性和产业流动性差[9](38)。也有研究发现,西北民族地区的少数民族一般是就近流入邻近的大中城市,其原因有4个:一是在农忙时可及时返乡不误生产;二是随时往返家庭照看家人;三是较短路途可降低流动成本;四是易于融入宗教、文化环境[17]。少数民族趋向于流入就近城市,这也符合少数民族传统的“离乡不离土”的思想。因此,认为少数民族的聚居和人口的集中不利于提升其城镇化水平,毕竟城镇化是一个开放的、多元的、跨区域的、流动的过程,而不是一个单民族的、狭小范围的、缺乏人口流动的过程。因此,以某民族在全国31个省、市、区中人口数量分布的最高值占该民族总人口的比重反映聚居程度。预期与负相关。

(2)各少数民族主要聚居区人均GDP()。有大量研究表明城镇化和收入水平(人均GDP)之间存在显著的正相关。我国缺乏对各少数民族收入情况的统计,但收入是影响城镇化的重要因素。既然我国少数民族具有聚居特点,那么聚居区的收入情况在一定程度上能够代表该聚居区主体民族的收入情况。因此,以某民族人口数量分布最多省、市、区的人均GDP来粗略反映该民族的收入情况。如藏族人口在西藏自治区分布最多,用西藏的人均GDP粗略反映藏族的收入情况,用宁夏的人均GDP粗略反映回族的收入情况等。理论上,与存在正相关关系。

(3)各少数民族主要聚居区城乡收入比()。预期城乡收入差距即城市收入水平高于农村收入水平,是引起人口向城市流动的重要原因。同农村从事的收入较低的第一产业比较,进入城市意味着将会遇到更多在第二、第三产业就业的机会,相应取得的收入也会更高。但是,城乡收入差距也是加剧城乡二元结构的重要原因。由于缺乏各少数民族收入情况的数据,同样采用反映少数民族收入情况的办法,即以某民族人口数量分布最多省、市、区的城乡收入比粗略反映该民族的城乡收入情况。一定的城乡收入差距有利于农村人口向城市流动。预期与正相关。

(4)各少数民族的地理分布()。我国少数民族的地理分布特点也较为明显。其主要部分在中国的西部地区,重心在西北和西南。整体而论,大致以各自的地理环境为依凭,中国少数民族可分为北方民族和南方民族[18]。少数民族的地理分布差异是否也是影响其城镇化水平的一个因素?总体上我国北方经济发展要落后于南方经济发展,南方的城镇化水平高于北方的水平,同样南方少数民族的城镇化水平也高于北方少数民族的水平。用设置虚拟变量的方法反映这一指标,将55个民族分为北方民族包括主要分布在我国西北和东北的21个民族为一类,其他民族共34个为一类。预期与正相关。

3. 反映少数民族制度、政策特点的指标

具体包括有无以本民族为主体的自治地方和该民族是否为人口较少民族等两个指标(见表1)。

(1)有无以本民族为主体的自治地方()。我国在少数民族聚居区施行民族区域自治制度,在国家统一领导下,设立自治机关,行使自治权。我国民族自治地方按行政级别分为区级、州(盟)级和县(旗)级。我国大部分少数民族均有以本民族为主体的自治区、州(盟)或县(旗),但也有11个人口较少民族,分别是高山族、阿昌族、乌孜别克族、俄罗斯族、鄂温克族、德昂族、京族、赫哲族、门巴族、珞巴族和基诺族等并无相应自治地方。这些没有自治地方的民族和有自治地方的民族,在城镇化水平上是否存在差异?预计民族区域自治制度更有利于当地民族发展,有以本民族为主体自治地方的民族其城镇化水平要高一些。 用设置虚拟变量的方法反映这一指标,将有自治地方的民族分为一类,无自治地方的11个民族分为一类。预期与正相关。

(2)该民族是否为人口较少民族()。我国开始划定人口较少民族时,是以10万人以下为标准⑨。根据这一标准,第五次人口普查时,我国有20个人口较少民族,第六次人口普查时,有19个人口较少民族。这一类型民族的最显著特点是人口数量少,如2010年塔塔尔族、珞巴族和高山族3个人口较少民族的人口均不到5 000人,19个人口较少民族总人口仅占全国少数民族总人口的0.34%⑩。为了扶持这类民族的发展,国家专门制定出台了扶持人口较少民族发展的有关政策措施。那么人口较少民族和其他民族在城镇化水平上是否存在显著的差异?预计一个民族的人口过少不利于本民族的发展,其城镇化水平较人口众多民族要低一些。同样采用设置虚拟变量的方法反映这一指标,将人口较少民族分为一类,其他少数民族分为另一类。预期与负相关。

(二)方法和数据

拟采用线性回归分析方法,以第五、第六次人口普查统计的55个少数民族城市和镇的人口数量占总人口比重计算各少数民族的城镇化率(),作为因变量。根据城镇化有关理论、已有研究及少数民族实际情况,设定可能影响这一因变量的10个指标为自变量,分别进行两年度回归分析,对因变量予以解释。计算各民族城镇化率、人均受教育年限、占总人口比重、第二产业从业比重、第三产业从业比重和人口聚居程度的数据分别来源于第五、第六次人口普查资料。计算聚居区人均GDP和聚居区城乡收入比的数据分别来自相关省、市、区2006年和2011年统计年鉴。民族的地理分布、有无本民族自治地方和是否为人口较少民族3个自变量,按虚拟变量方法进行设定。连续数据指标统计描述如下(见表2)。

表2 根据第五、六次人口普查及2006、2011年统计年鉴计算的相关指标的描述性统计

资料来源:根据第五、六次人口普查及有关省区2006年、2011年统计年鉴计算

三、实证分析

基于两次人口普查,根据模型(式1)进行两年度回归分析:

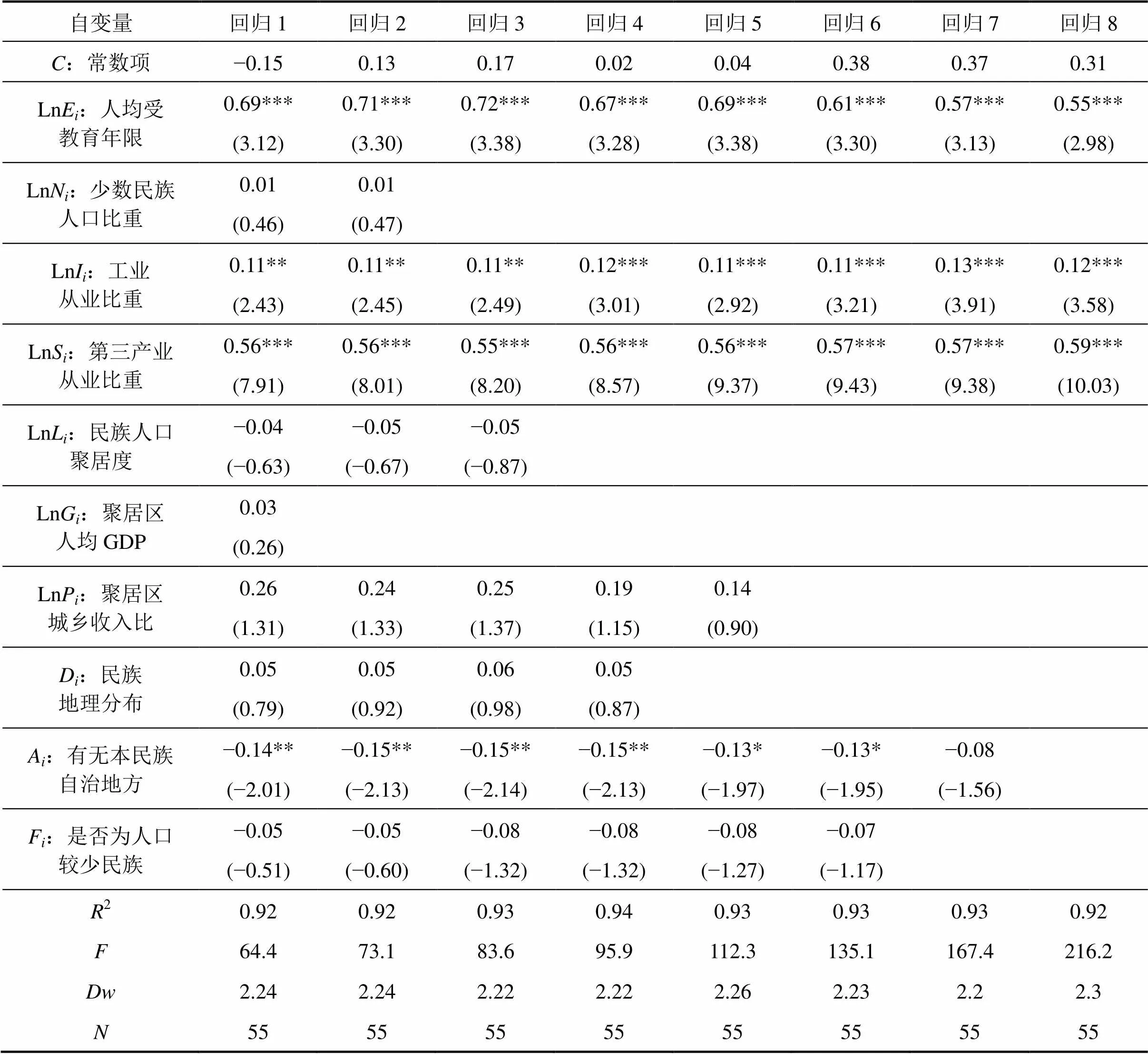

(一)基于第五次人口普查的回归分析

基于第五次人口普查数据共进行了8次回归分析(见表3),除第三产业从业比重第二产业从业比重和各民族人均受教育年限这3个自变量外,其余7个自变量由于通不过显著性检验被逐步剔除,剩余自变量均具有显著性。调整后的拟合优度R较高,方程拟合较好,值检验显著,方程整体具有显著性,整个回归过程中各自变量的膨胀因子VIF均小于10,自变量之间的共线性较弱,值分布在不存在自相关的区间。方程最终结果符合理论预期,各项检验数值良好,表明方程不存在内生性问题,最后结果如下(见式2)。

(1.67)* (1.99)* (5.05)***

回归结果表明,第三产业从业比重的显著性最高,其次是第二产业从业比重和人均受教育年限。在其他两个变量不变情况下,第三产业从业比重每增加1个百分点,城镇化率增加0.51个百分点,第二产业从业比重每增加1个百分点,城镇化率增加0.18个百分点,人均受教育年限每增加1年,城镇化率增加0.43个百分点。

(二)基于第六次人口普查的回归分析

基于第六次人口普查数据也进行了8次回归分析(见表4),同样,除第三产业从业比重第二产业从业比重各民族人均受教育年限这3个自变量外,其余7个自变量由于通不过显著性检验也被依次剔除,剩余自变量显著性均较好。调整后的拟合优度R高,方程拟合良好,值检验显著,方程整体具有显著性,整个回归过程中各自变量的膨胀因子VIF也均小于10,自变量之间的共线性影响小,值分布在不存在自相关的区间。方程最终结果也符合理论预期,各项检验数值良好,表明方程同样不存在内生性问题,最后结果如下(见式3)。

(2.98)*** (3.58)*** (10.03)***

表3 第五次人口普查各民族城镇化率影响因素分析

注:表中因变量U为各少数民族人口城镇化率:为城镇人口占总人口的比重;括号中数值为显著性检验值;*、**、***分别代表在0.1、0.05、0.01概率水平下显著

回归结果同样表明,第三产业从业比重的显著性最高,其次是第二产业从业比重和人均受教育年限。在其他两个变量不变情况下,第三产业从业比重每增加1个百分点,城镇化率增加0.59个百分点,第二产业从业比重每增加1个百分点,城镇化率增加0.12个百分点,人均受教育年限每增加1年,城镇化率增加0.55个百分点。

(三)两年度回归分析结果对比及讨论

预期设定了10个自变量,将其分为三类,对每个自变量的设定理由及相关性均作了说明,从两年度回归结果看,具有显著性的3个自变量是相同的。一些在已有研究中证明具有显著性的自变量在本研究中并不显著。

(1)同他人研究结论基本一致,非农产业从业比重是影响少数民族人口城镇化率的主要因素。尤其是两次回归均表明第三产业从业比重是影响少数民族城镇化率的最显著的因素,其次是第二产业的从业比重。这与其他研究中第二产业或工业从业比重是最显著因素的结论也略有不同。根据钱纳里的研究,低收入国家和地区的城镇化率与工业化率密切相关,中等收入国家和地区工业化对城镇化的作用相对稳定或有所下降,经济服务化的作用增强,高收入国家和地区城镇化率的提高完全是经济服务化所致[12](56)。目前,我国绝大多数少数民族和民族地区其收入水平低于全国水平,许多地区为经济发展滞后的贫困区,收入水平显然达不到中等收入或高收入国家和地区的水平,但就分析结果看,其城镇化发展的主要动力并不是低收入阶段的工业化生产,而是服务业等第三产业,这有别于其他国家和地区及我国内陆地区。结合我国少数民族和民族地区的实际及第三产业的属性,对这一现象也可以加以解释。有4个方面因素:一是我国少数民族大都分布在老、少、边、穷地区,工业化底子本来薄,同时,这些地区大多又是生态屏障区,一些工业发展也要受到国家政策的限制;二是少数民族聚居区大多人文、自然景观秀美,民族文化富集,为发展旅游业等服务业提供极大的便利;三是第三产业涵盖的行业宽泛,其中的经济行业较工业生产具有投资小、见效快的特点,如商贸、餐饮业等;四是第三产业还包括国家机关、党政机关、社会团体和教育、科研等事业单位等,这些单位的从业人员一般是统一招考的国家公职人员,考入公职人员行列也是少数民族人口“跳农门”,成为城镇人口的一条重要途径。由于这些原因,第三产业超过了第二产业成为少数民族城镇化的主要动力。

表4 第六次人口普查各民族城镇化率影响因素分析

注:表中因变量U为各少数民族人口城镇化率:为城镇人口占总人口的比重;括号中数值为显著性检验值;*、**、***分别代表在0.1、0.05、0.01概率水平下显著

(2)人均受教育年限是影响少数民族人口城镇化的一个显著因素。受教育程度较高的人口较受教育程度低的人口,更容易接受新鲜事物、实现流动、学习和掌握技能技术,进而在非农行业就业。另外,在高等教育阶段,我国大学目前对新入学学生的户籍管理上要求必须将原户籍转入大学所在区域的派出所,因而一部分农业户口的少数民族学生转为城镇户口。再者,高学历的少数民族学生一般均会考入或分配到公职人员行列等,也容易成为城镇人口。

(3)从两年度回归结果看,是否有以本民族为主体的自治地方这一虚拟变量不具有显著性,但在方向上均与城镇化率负相关,这与预期结论相反。一般认为,区域自治在保障少数民族发展及权益方面发挥着重要的作用,是我国政治制度优越性的体现,区域自治应更有利于当地少数民族发展,其城镇化率也应高一点,但计量结果均表明这两者之间负相关。对此可以结合模型中反映少数民族人口聚居程度的自变量()的计量结果加以理解。预期人口聚居程度与城镇化负相关,两年度计量结果证明了这一预期,但同样不具有显著性。我国在少数民族人口聚居和集中的地区设立自治机关,这说明自治地方主体民族的聚居程度也相对比较高,有无以本民族为主的自治地方实际上也反映出该民族的聚居程度。一般聚居程度较高的民族都会有相应的自治区、州(盟)或县(旗),而11个没有以本民族为主的自治地方的民族,其聚居程度均较低。但总的来说,这两个变量无论方向如何,均不具有显著性,说明它们对本民族城镇化水平的影响十分有限。

(4)有学者依据第五次人口普查资料研究认为,人口越少的民族其城镇化水平反而会越高,因为人口越少的民族会得到更多的优惠政策和保障。分析结论并不能支持这一观点。基于第五次人口普查的分析结论是少数民族人口比重与城镇化水平负相关,并不具有显著性。基于第六次人口普查的回归分析表明这两者之间正相关,同样不具有显著性。两次分析中人口较少民族均与城镇化负相关,均不显著。这说明人口数量的多少并不是影响本民族城镇化水平的一个因素。

(5)其余变量聚居区人均GDP、城乡收入比和民族地理分布,在两年度回归分析中均不显著,其方向性与前面的预期基本一致。收入水平和城乡收入比是影响城镇化水平的重要因素,但是由于缺乏各民族的收入、差距数据,只对这两个指标进行了粗略的估计,这可能影响到了该变量计量结果的显著性。回归分析也表明,少数民族南、北分布的地理因素并不是影响其城镇化水平的显著因素。

四、结论及启示

(1)我国是一个多民族国家,各少数民族在历史文化、风俗习惯、宗教信仰、语言文字、人口数量以及地理分布、经济发展、具体制度措施等方面均具有多样性。其中有些多样性是在历史上逐渐形成的,如风俗、宗教、语言文字等;有些差异则是在近现代经济社会发展中逐渐出现和形成的,如城镇化水平的族际差异应该属于后来在经济建设范畴中逐渐显现出来的一种差异。这种差异本质上反映出少数民族和民族地区经济社会发展的相对落后性及不平衡性、经济社会发展封闭性较强、农业经济比重大、生产要素流动性弱等问题。随着少数民族和民族地区非农经济发展的不断加快,其城镇化水平也会相应提高。为确保各族群众共同发展,共享改革成果,尤其要关注发展差异问题,包括区域差异、族际差异、差异大小、差异原因及缩小差异的对策等。

(2)为探讨影响少数民族城镇化水平族际差异的因素,预期了10个自变量,包括少数民族人口数量规模、少数民族从业情况、少数民族聚居区经济状况、少数民族地理分布及制度政策差异等指标,这些指标基本涵盖了少数民族各个方面的差异性。分析结果显示只有少数几个指标对城镇化率的解释是显著的,这几个指标依次是第三产业从业比重、第二产业从业比重及人均受教育年限,这与理论预期相符。其他一些在已有研究中显著的指标等,在本研究中并不具有显著性。分析中第三产业从业比重的显著性最大,两年度分析中第三产业从业比重每增加1个百分点,分别能带动城镇化率增加0.51和0.59个百分点。少数民族和民族地区第三产业、第二产业、教育事业发展,对于促进其城镇化水平,加快城镇化步伐意义深刻。

(3)各民族经济社会发展过程是一个非均衡的过程,这一过程的基本特点是,随着经济社会不断的发展,各种差异会有所扩大,这一态势会一直持续到下一个拐点的到来,即进入较高级阶段的发展,这些差异又会慢慢缩小。世界上许多国家和地区发展进程均证明了这一规律的存在。面对少数民族城镇化率族际差异十分明显的问题,也应该结合这一具有普遍的经济发展规律理性地去认识。我国是一个由56个民族组成的大家庭,随着少数民族和民族地区经济社会的持续、健康、快速发展,城镇化等发展差距必然会按其规律不断缩小,最终实现均衡发展,比如第五次人口普查时少数城镇化率最大和最小值相差近20倍,到第六次人口普查,这种差距已缩小至8倍左右。

注释:

① 根据国家统计局《统计上划分城乡的规定》(国务院于 2008 年 7 月 12 日国函[2008]60号批复):城镇包括城区和镇区。城区是指在市辖区和不设区的市,区、市政府驻地的实际建设连接到的居民委员会和其他区域。镇区是指在城区以外的县人民政府驻地和其他镇政府驻地的实际建设连接到的居民委员会和其他区域。乡村是指本规定划定的城镇以外的区域。

② 根据2005年第五次人口普查数据计算。

③ 根据2010年第六次人口普查数据计算。

④ 我国人口普查把6岁及以上人口的受教育程度划分为未上过学、扫盲班、小学、初中、高中(中专)、大学专科、大学本科、研究生等类别。本文计算受教育年限的标准采用:未上过学0年,扫盲班1年,小学6年,初中9年,高中(中专)12 年,大学专科15 年,大学本科16年,研究生19年。

⑤ 根据第六次人口普查资料计算。

⑥ 根据2011年国家民委《扶持人口较少民族发展规划(2011—2015年)》民委发〔2011〕70号,人口较少民族划分标准为:全国总人口在30万人以下的28个民族。

⑦ 根据第六次人口普查资料计算。

参考文献:

[1] Stiglitz J E, Yusuf S. Rethinking the East Asian Miracle [J]. Oxford University, 2001(30): 126.

[2] Liu J, ZhanJ, Deng X. Spatio-temporal patterns and drivingforces of urban land expansion in China during the economicreform era [J]. A Journal of the Human Environment, 2005, 34(6): 450−455.

[3] Heikkila E J. Three questions regarding urbanization in China [J]. Journal of Planning Education and Research, 2007, 27(1): 65−81.

[4] The No.4 Report on competitive strength for China’s cities [Z]. 2006.

[5] Wang L. The causes and countermeasures for the urbanization gap between eastern and western region [J]. Inquiry into Economic Problems, 2003(7): 11−15.

[6] Li L, Zhang Z. The analysis of industrial structure and provincial urbanization difference in China [J]. Modernization of Management, 2007(3): 62−64.

[7] 焦开山.中国少数民族人口的城镇化水平及其发展趋势[J].民族研究, 2014(4): 40.

[8] 郑长德.2000 年以来中国少数民族人口的增长与分布[J].西北人口, 2013, 34(2): 1.

[9] 邓艾. 西部地区民族人口城市化差异实证分析[J]. 民族研究, 2006(2): 30, 36−38.

[10] 阿瑟•刘易斯. 二元经济论[M]. 北京: 北京经济学院出版社, 1989: 102.

[11] 迈克•P•托达罗. 经济发展[M]. 北京: 中国经济出版社, 1999: 272.

[12] H·钱纳里, M·塞尔昆. 发展的格局1950—1970[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 1989.

[13] Chen Ai-min. Urbanization and disparities in China: Challenges of growth and development [J]. China Economic Review, 2002(13): 107−111.

[14] 郑长德. 2000 年以来中国少数民族受教育程度变化的族际比较研究[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2014, 35(5): 183.

[15] Clark D, Kahn J R, Ofek H. City size, quality of life, andthe urbanization deflator of the GNP:1910—1984 [J]. Southern Economic Journal, 1988(3): 710−714.

[16] 陈可, 顾乃华. 城市化与第三产业协调发展的辩证思考[J]. 南方经济, 2002(4): 48.

[17] 杨军昌.论西北少数民族人口流动问题[J].黑龙江民族丛刊, 2007(2): 28.

[18] 管彦波. 中国民族地理分布及其特点[EB/OL]. 中国民族宗 教网, http://www.mzb.com.cn/html/Home/report/338347-1.htm, 2012−10−23/2015−10−15.

[编辑: 谭晓萍]

Empirical study on the problem of differences in urbanization of China’s minorities: Based on the last two censuses

YANG Suchang, LIU Weiwen

(School of Economics, Lanzhou University, Lanzhou 730030, China)

In 2005, the maximum value of the minorities’ urbanization rate in our country was nearly 20 times as much as the minimum value, while to 2010, this gap was still about 8 times. Based on the two censuses and employing the regression analysis method, the present essay determines 10 factors and explains the urbanization rate. Analysis results show that the proportion of employees in the tertiary industry, the proportion of employees in the secondary industry and the per capita education level are significant factors. The other variables, which are significant in other studies, are not significant in this study.

census; minorities; urbanization rate; differences; regression analysis

C95; C957

A

1672-3104(2016)05−0077−09

2016−07−30;

2016−09−03

国家社会科学基金项目“黄河上游藏区水电资源开发补偿调查研究”(15XMZ086)

杨肃昌(1964−),男,河南邓州人,兰州大学经济学院教授,博士生导师,主要研究方向:区域经济;刘巍文(1981−),男,甘肃天祝人,兰州大学经济学院博士研究生,甘肃省民族研究所助理研究员,主要研究方向:民族经济