汉语方言量词重叠AAA式的韵律特征及焦点凸显

耿丽君

汉语方言量词重叠AAA式的韵律特征及焦点凸显

耿丽君

(南京大学文学院,江苏南京,210046)

作为一种构形重叠,量词AAA式主要分布在山东、江苏、安徽等地的胶辽官话、中原官话、江淮官话及其紧邻的吴方言,呈明显的地域类型学特征。这类重叠式是独立的载调单元,属于节奏型变调,受语流中的节奏、语调等韵律因素影响,是句法、形态与语用互动的结果。AAA式重叠是由超音步构成的韵律词,受不同韵律规则制约,形成韵律特征各异的韵律模块。从音高和时长的凸显实验出发,探讨这类AAA式韵律词作为焦点重音的韵律实现,分析其韵律边界特征;发现其主要是由音域扩展、等时控制和(边界后)韵母段延长的方式,来实现其内部节奏和外部停延的韵律特征,音高落差和音域变化是主要边界信号。

汉语方言;量词AAA式重叠;节奏变调;韵律单位;边界信号;焦点凸显

一、引言

量词重叠是汉藏语系的一个重要特点。目前已有多部论著讨论汉语量词重叠的相关问题。其中关于量词重叠蕴含“多”“逐一”“周遍”等语义特征的观点比较一致。一般认为,这些重叠形式表达说话人对主观量的推测,包含夸张等评价性感情色彩。近年来,还有从生成语法、心理认知和构式互动等角度来研究量词重叠的形成机制,更有将触角深入到重叠式的历时演变和层次研究,成果颇丰。

汉语方言的量词重叠现象更是纷繁复杂。现有研究多从结构类型、语义特征、句法功能及连读变调等角度,对某方言点重叠现象进行描写,提供丰富的方言材料。从类型上来看,汉语方言中常见的量词重叠形式包括AA式和AXA式,而AAA式和AAAA式重叠比较少见,主要分布在江苏、安徽、山东等少数地区,受关注程度也不高。笔者发现,方言中量词重叠AAA式或AAAA式的个性特征,不仅体现在语义、句法和语音上,韵律特征也是其重要表现。目前来看,学界对重叠式音段的研究,远远多于对声调、重音等超音段的研究,相关的方言语料也很少。

基于这些现状,本文以汉语方言中较特殊的量词重叠AAA式为切入点。从韵律音系学角度出发,分析方言代表点(微山、徐州、扬州、丹阳、马鞍山)中,这类重叠形式的韵律类型和模式,探讨这类重叠变调的共时音系现象,试图讨论各方言重叠式的变调性质和规则、内部韵律和音步边界的结构特点及其作为焦点凸显的声学表现。本文语料来自于针对性的田野调查,并参考相关文献资料。从目前收集的语料来看,各方言中量词重叠AAA式均属于构形重叠:基本语素重叠后并不构成新词,而是成为一个粘着的整体,中间不能插入其他成分。

二、各方言量词AAA式重叠及其变调

汉语方言的量词重叠形式以AA和AXA为主,相关研究较多,此不赘述。相对来说,AAA式重叠较少,主要集中在江苏、安徽、山东等地的中原官话、江淮官话、胶辽官话及其紧邻的吴方言中,分布呈明显的地域类型学特征。从调查语料和相关文献来看,可发生AAA式重叠的量词各方言趋同,包括表时间的“天”“年”“刻”,表个量的“个”“家”,表频次的“把”“趟”“回”,表计量的“亩”“寸”“吨”,还包括名词量词化的“牌”“笔”“桩”等。这些量词类型封闭,与日常生活关系密切,使用频率高,极具口语化。在某方言中,如果量词能按AAA式重叠,就肯定能按AA式重叠;反之,则不成立。

各方言中,这些基本语素经过多次重叠后,会发生连读变调,变调规则各有不同。以扬州话为例。扬州方言中量词AAA式重叠运用广泛,一般只有单音节词重叠,如“个个个”“回回回”“家家家”“牌牌牌”“桩桩桩”“笔笔笔”,如:

(1) 今个今天打麻将都霉死了,牌牌牌输。

(2) 头一桩事情不顺当,桩桩桩不顺当。

(3) 这个会计记的账笔笔笔有问题。

扬州话单字调有5个:阴平21、阳平35、上声42、去声55、入声4[1],其普通二字组和三字组,均属于前字变调、后字不变调型。量词AAA式情况一致:末字不变调,连调主要发生在首字和中字上,属于顺向变调类型(入声字除外)。这一点受二字组重叠连调规则制约,不仅原来连调调值相同的两字组在三字组中仍然相同,而且在前加式延长中又产生新的同调组合,这样就有了一些连调调值相同的三字组。

殷相印[2]提到微山14个方言点的量词都有两种特殊重叠式:AAA和AAAA,有很强的构形能力:

(4) 她小儿子病了,她刻刻刻揪着心。

(5) 这村的老百姓,家家家都有大学生。

(6) 他家亩亩亩地都种了花生。

微山方言单字调有4个:阴平213、阳平55、上声35、去声41。其变调主要集中在阴平和去声。无论是重叠式,还是非重叠式,后字均不变调。

对于非重叠式来说,三字组连调规则一般受二字组规则制约,并循环使用;其循环使用的组合规则受该三字组的句法结构影响。从扬州和微山的AAA式来看,其连调规则难以琢磨,不受二字组和三字组的变调规则制约。这主要因为其内部结构紧凑,没有清晰的句法组合。

关于重叠变调的性质,学界有不同的讨论。李小凡[3]认为重叠变调是一种音义变调,由语音变调衍生并逐步扩散;不同方言有其独特的音义变调,不同变调方式颇具类型学意义。蒋平[4]认为重叠是一种常见的构词或构形手段,而重叠变调不同于普通连调:普通连调通常发生在语流中,重叠变调则发生在构词或构形的过程中。她的“汉语方言声调资料库”将普通连调和重叠变调并列为两大类。吴永焕[5]认为重叠式中的变调现象表程度加深,但是这些变调并不都有声调层面的价值,并不都属于连读变调的范围。另外,从蒋平分析的南京话变调系统来看,与非重叠式变调相对,重叠式变调一般都不受单字调约束,亦不受相邻音节影响,变调结果更稳定、整齐。由此看出,学界对于“重叠变调有别于普通语音连调”这一点基本已有共识,但关于重叠变调的性质和特征还存在一些讨论。

从各方言的AAA式变调情况看,重叠式与非重叠式在相同的语音条件下变调情况不同,前者属于非声调特征性,没有发生调位性变化,仅在调值上发生细微改变。入声一般在重叠式与非重叠式中均不变,这可能与封闭的喉塞发声态相关。根据《普通话基础方言基本词汇集》,西南官话很多点的语音变调不多,但却普遍存在丰富的重叠变调。这些重叠变调颇具共性,表示遍指、反复等语义语法功能,均包含不同程度的主观性。除此之外,一些邻近方言点的语音变调规则不同,却有相同的AAA式连调类型。例如,马鞍山境内方言可分为江淮官话和宣州片吴语。江淮官话以市区语音为代表,单字调有5个:阴平31、阳平24、上声22、去声44、入声5;宣州片吴语以博望区为代表,单字调有6个:阴平33、阳平13、阴去35、阳去21、阴入55、阳入21。虽然它们的单字调和连调系统差别都很大,但量词AAA式重叠的变调系统却十分统一。这有两种解释:一是重叠变调规则之间相互影响,这里应该是博望话受市区官话的影响,产生相同的重叠变调系统;二是两种方言的重叠变调各自发展,结果一致。不管是哪种解释,都说明重叠变调相对独立。这些材料都证明了重叠式变调和非重叠式变调应分属两套系统。

基于方言语料,本文认为可将重叠变调归为“节奏变调”,与普通“语音变调”区分开来。与语音变调受单字调和变调规则的制约不同,以重叠变调为代表的“节奏变调”,是一种为了凸显某种语用表达,通过调整音节的时长、音强特征,以适应相应的节律特征,进而引起音高升降曲线变化的非调位性变调类型。节奏变调对节律单位整体音高变化的轮廓有不同要求,具体要求因方言而异。除了特殊重叠式,方言中广义的节奏变调还包括小称变调、象声词变调和儿化变调等,它们都与爱称、亲昵、强调等感情色彩有关。虽然涉及到音段特征的一些变化,如儿化变韵,节奏变调最突出的特点应该是超音段的韵律特征。

从扬州和微山方言变调情况来看,重叠变调作为一种节奏变调,一般发生在结构紧凑的韵律单位内部。整个AAA重叠式可看作一个独立的载调单元,有固定的连调格式和变调域。这类变调特征多由语流中的节奏、语调等韵律因素,所引发音高、时长、声调倾斜度的语音变化,属于韵律层面,没有发生声调区别性特征变化。因此,它不属于声调层面的变调,应属于节奏层面的变调。与语音变调可分为顺序和逆向变调不同,节奏变调主要是顺向变调,末字调一般不变。一般来说,虽然入声调都保持单字调,但其在听感上有明显的节奏变化,抑扬顿挫。另外,节奏变调在句法结构和语流位置中的稳定性,也说明变调发生在韵律单位内部,由自身的韵律格式决定,尤其是重音格式。这一点也支持端木三[6]“汉语重音域和变调域相同”和“边缘忠实”的观点,说明它们同样适用于汉语方言的特殊韵律单位。

三、量词重叠AAA式的韵律结构及韵律特征

方言中量词AAA式重叠都表达一定的主观意义,韵律上发生变化。每个方言对不同韵律词有不同的韵律限制,特别是最小韵律词、某一类韵律词或某种形态变化的词,常常有更特殊的韵律要求,[7]如本文研究的量词AAA式。这一节主要探讨量词AAA式的韵律单位、韵律层级和韵律规则;并从韵律模块说的角度,分析此类重叠形式的生成模式。

(一)量词AAA重叠式的韵律单位及韵律层级

在考察各方言量词三叠式的韵律特征前,必须先确定这类重叠式的韵律单位及其所处的韵律层级。只有处在同等韵律层次的韵律单位,才具有跨方言的研究价值。关于“汉语中能独立运用的最小韵律单位是音步”这一点,学界已有共识。汉语音步一般由两个音节组成,以二元音步(binary foot)为主,而韵律词至少由一个音步组成。本文参考冯胜利的“音步实现 法”[8],即从右到左实现超音步的手段;通过特征比较和分析,发现各方言AAA式重叠均可划分为“韵律词”,由一个三音节的“超音步”(super foot)组成,是韵律和构词相互作用的结果,不受句法、语义的影响和限制。但需要注意的是,在韵律层级中,音步和韵律词之间应是动态的实现关系,而非静态的共存关系。这类韵律词是由三音节“超音步”动态组成“韵律词”。

分析音步类型和特征之前,要厘清其内部结构,进而讨论音步如何控制这类重叠词的形式变化。同是三音节的韵律词,其组合结构的音步模式却有差异。表1以阴平、阳平和阴去调为例,重感①划分主要通过方言发音人的听感辨别所得。

从音步结构来看,各方言重叠式的重征模式不尽相同,但都遵循“相对轻重原则”(Relative Prominence Principle)[9],保证了音步合法性。但不同调类的重叠式韵律词,承“重”的中心音节位置不尽相同。

关于汉语词重音的存在,学界一直存在争议。与英语重音具有区别性特征功能不同,汉语重音在句法语义层面不发挥作用,其作用域一般在语用层面。相关研究一直鲜于关注方言材料。本文从方言重叠式语料出发,认同汉语词重音的存在,并认为有必要区分韵律词内部的轻重等级。一方面,内部轻重等级的划分,便于区别重叠式的音步模式;另一方面,音步模式受语音条件(调类)影响,轻重等级对不同调类的韵律词起区别性特征作用。如马鞍山方言中,阴平类重叠“家家家”音步模式为“中重轻”,如人为地将其变成阳平类重叠“轻中重”的话,不符合母语者语感,是不合格的音步类型。因此,AAA式重叠的语音条件(调类)与韵律结构密切相关,韵律词内部的轻重等级具有区别性特征作用,应作为关键的韵律要素。

表1②部分方言点AAA重叠式的轻重模式

方言点重叠示例 家家家回回回个个个 马鞍山中重轻轻中重轻中重 丹阳轻重中中重轻轻重中 扬州中重轻轻中重轻中重 徐州中重轻轻中重重中轻 微山中重轻轻中重重中轻

表1听辨结果的统计分析显示,各方言AAA重叠式韵律词中,“轻、中、重”交替出现,形成重度交替的扬抑格③音步。这里虽然承认是词重音造成音步的节奏回旋,但不意味赞同端木三[10]提出汉语音步如同英语一样,均为“左重式”音步。AAA式超音步中,承“重”音节并不能划为音步起始部分,节奏边界也并不由重音决定,而是由词界决定。相反,本文对各方言AAA重叠韵律词的分析,与王洪君[11]对汉语音步类型的分析的结论一致:英语音步分界与词界之间没有推导关系,汉语并非如此。具体应是:重叠式的音步边界可由韵律词界推导出,推导过程中语音(调类)、语义语法是制约因素,词界决定词域,词域再决定重音。

除了重度交替,方言AAA式重叠还存在音长交替的抑扬格音步。从听感上辨别,徐州、微山方言中有很多AAA式音步,其末字时长明显长于首字和中字,形成长度对比。但在分析它们的音步时,也不能按照右重律,把末尾长音节划为音步结束部分。这类音步的类型仍由词界决定。这两种音步类型在方言中共存,且它们的韵律词界并不单纯由轻重、高低或时长决定。在韵律词层级上,这三种重征要素并未无标记地结合起来,它们并不是底层要素,而是表层表现形式。

(二)韵律规则

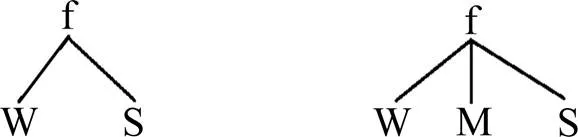

重叠体现韵律的形态功能,属于形态范畴。汉语中有表“尝试体”的动词重叠格式,如“想想”“猜猜”“试试”等,后字均读轻声。但右重型的双音节词,如“淘汰”“更新”都不能进入这种韵律格式,“淘汰淘汰”“更新更新”,这说明重叠形式受一定韵律规则限制。各方言中AAA式重叠超出了标准音步,属于超韵律词,具有与普通AA式重叠不同的特性。因此,只有将AAA式与对应的AA式作比较,才能总结出韵律规则。马鞍山和徐州话的量词,除了有AAA式重叠,AA式重叠也普遍存在。图1和图2分别是马鞍山阴平类“家家”和“家家家”、徐州阳平类“回回”和“回回回”的音步结构:

图1 马鞍山话阴平类AA和AAA重叠式的音步结构

图2 徐州话阳平类AA和AAA重叠式的音步结构

从音步内部的轻重结构来看,这类AAA式韵律词之所以符合语感且合法,主要受这样两条韵律规则的制约:

R1:中级重音M不高于最重音S,不低于最轻音W。R2:中级重音M不能破坏最轻音W和最重音S的结构顺序。

M可看作是从S过渡到W、从W过渡到S的中间型重音等级。只要这种重音等级的排列不破坏对应双音节的音步结构,都是合法的,且可能存在。这也符合轻重的相对性原则。这样,三级轻重之间是相互衬托的节奏关系,存在于一个音步当中。在这个规则的制约下,每个音步的音节核心S是唯一的。据此,我们推测每个韵律词(或音步)存在固定的词域:在不破坏音步结构的前提下,其他重级可以介入该词域,介入与否与该语言(方言)的语音条件(变调)、音步结构(松紧程度)和发音人的语用等因素相关,介入位置与说话人的组织策略有关。这些因素可看作是生成句法中所说的参数不同。

目前为止,汉语韵律词一个重要的研究成果是“什么样的音步决定了什么样的韵律词”。从方言语料来看,双音节的音步内部有固定的轻重模式,这种轻重模式决定了三音节韵律词的合法音步结构。本文认为,在R1和R2这两条韵律规则的支配下,韵律单位内部可以发生改变,以适应高一级的韵律单位——语调层次的需要。

(三)重叠式的韵律参数及模块

综合以上分析,我们认为不同方言的量词重叠AAA式由特定的韵律模块决定,这些模块包含一系列韵律特征和规则。根据“韵律模块说”,各语言(方言)的音节都有自己的结构限制,如最大核心音节、最小音节、边际音节,它们构成了一个个音节模块,是语言成型时的模具。韵律核准是“韵律模块说”的重要概念,它指出音节或词的某个位置上还可能有更细致的韵律要求。可以这么说,具体语言(方言)不仅对整个韵律单位有严格限制,其中每一个音素也有韵律制约。不同方言的叠音构词或构形法多种多样,但从韵律模块说的角度看无非是韵律模块的普遍参数上选择了不同的取值,利用参数及其取值可以一目了然地看出不同方言叠音构词法的异同。

这里假设量词AAA重叠式韵律词有预先设定的模块,模块对音步模式有特殊的结构限制,要求内部每个音节遵守相应的韵律要求,只有合格的韵律形式才能进入模块。方言事实可提供佐证。马鞍山方言中,除了量词AAA三叠式之外,还普遍存在加缀式重叠“A把A”。据相关材料,这两种重叠形式在方言里共存的现象极为少见,而在马鞍山方言中却是个例外。究其原因,可从它们共同的韵律模块中找到答案。比较AAA与“A把A”的韵律模式,可发现它们的音步结构统一对应,包括内部轻重等级。特别是AAA中字“A”和“A把A”中字“把”,实验数据证明它们的音高、音强和时长数据均对等,都符合该模块对中字的韵律要求,因此它们才能进入该位置。因此,每种韵律模块对每个位置上的音节都有对应的韵律要求和限制,只有符合模块的核准规则,才能进入模块,形成相应的重叠形式。不同重叠式是该模块的变体,不存在对立关系,因此可以共存。

四、汉语量词重叠式焦点重音的韵律实现

如果AA式重叠足以表达“普遍”“周遍”及主观义了,那AAA式重叠的特殊性和必要性体现在哪里呢?本文认为,量词AAA式重叠主要在于实现语流中的焦点重音,两次重叠的AA式并不一定能完成这种韵律需求。目前语音学界普遍认为:焦点重音(focal accent)是句子焦点成分里在语音上最为凸显的那个音节,最凸显音节就是传统语音学中的调核(nucleus),调核所在的词或短语通常都被用来传达或传承最重要的语义信息或情感信息。由此看出,焦点重音作为韵律特征,属于与语用相关的句重音范畴,高于音步和短语层面的停延段重音。

现有研究表明,汉语焦点重音属于语义焦点,它与焦点成分并不完全一一对应,且分布具有倾向性。从生成过程来看,方言中量词短语的焦点凸显主要有两种途径:

途径一:量词独用,伴随变调

途径二:量词重叠,伴随变调

但无论是哪种实现途径,该量词结构都包含了整句的焦点重音,属于窄焦结构。普通话中量词独用一般受韵律结构制约,如“他买本书”“他购买本书”。但已有大量研究成果显示,量词独用现象存在于多种方言中,如苏州话、广州话、涟水话和海安话。本文认为,这两种途径是反向加工,都体现发音人对韵律凸显结构的心理重组,均与数词“一”发生语义融合。如果说量词独用是省力原则下的凸显,那重叠三次应属于补偿机制。根据马清华[12]的分类,量词AAA式重叠属于高级补偿模式,主要通过冗余项目数的增加,提升其可接受度。从他给出的公式来看(如下),与二叠式相比,三叠式更能满足这种语用需求。

R3:Bl(X)×Rl(冗余项目数增加)→A2(强调升级)&情感强烈。

为了证明焦点重音,本节主要通过实验手段,分析各方言中量词AAA式重叠的焦点感知特征,包括音高和时长这两种韵律凸显因素。

(一)焦点凸显的音高实验

与焦点凸显相关的音高变量包括音频和调域调型。基频表示字调调型、高音线与低音线组成声调音域。沈炯[13]提出“音域”概念,就是声调高音线、低音线的调节以及高音线、低音线之间音域的展敛或整体的升降,并认为汉语重音的特点是音高线骤降。王蓓、吕士楠、杨玉芳[14]通过实验研究得出:音高点的提高是重读音节音高变化的主要声学表现,而低音点是语调模型中高音线起落的变化,前后音节音高点的对比关系表明句中音节的重读程度。

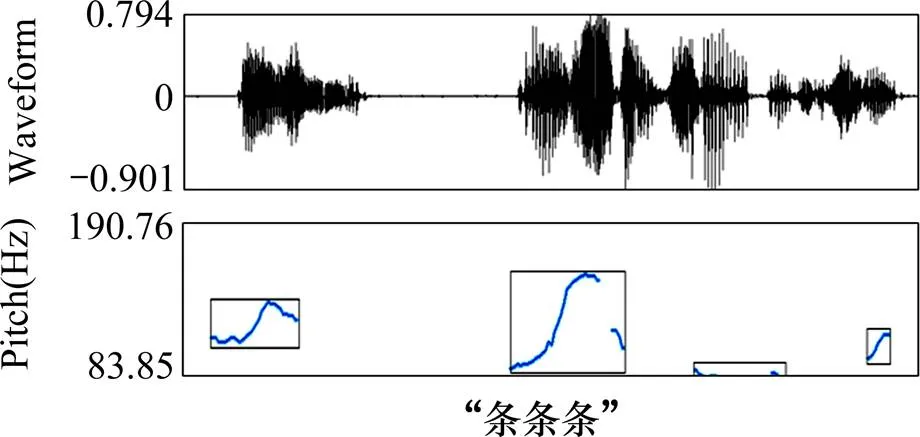

根据母语者的听感,AAA式量词重叠虽是同一音素的三次反复,但音高有明显的感知差异。在焦点重音的音高凸显实验中,我们用虚线把基本调群框起来,方框高度表示调域大小及变化;方框中音节的音高平均值,表示方框所代表韵律词和复合韵律词的音阶(位置)高低。音阶高和音域大的重,或音域大很多的重,或音阶大很多的重;两个音域一样,音阶高的,听起来重些;两个音的音阶一样,音域大的重。[15]因为凸显具有相对性,因此这里的凸显实验要与相邻音节特征的对比进行。此外,不同调类对音阶和音域有一定影响,这里暂以马鞍山方言中阳平和入声类重叠为例,展开讨论。

图3 马鞍山话阳平类AAA重叠式语图

图3中,“标语条条条写得都不丑”分为四个韵律词:“标语”“条条条”“写得”“都不丑”,中间有明显的停延段。“条条条”的音域和音阶高于其他三个韵律词,因此“条条条”凸显:重。音域呈凸型,凸峰在中字。这是窄焦点落在阳平上的声学表现。

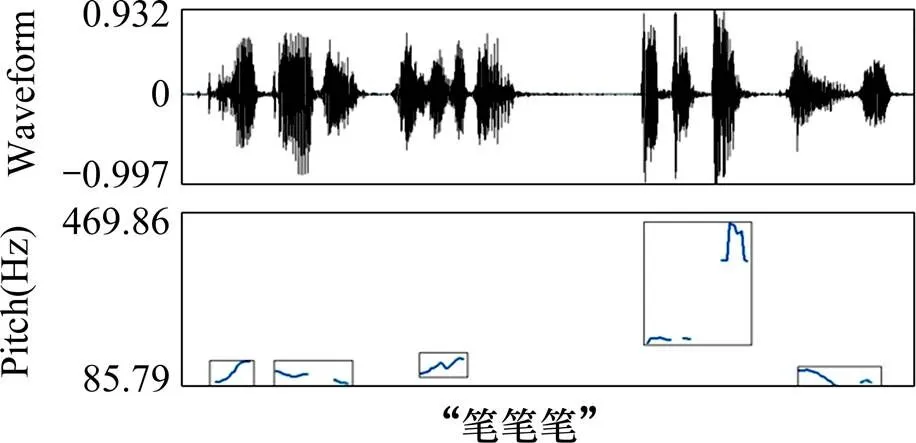

图4 马鞍山话入声类AAA重叠式语图

“这个会计记的账笔笔笔有问题”分为五个韵律词:“这个”“会计”“记的账”“笔笔笔”“有问题”。“笔笔笔”的音域和音阶高于其他四个韵律词,因此最凸显:重。音域凸峰在末字。这是窄焦点落入声调上的声学表现。

自然语音的基频下降效应(clear declination effect)属于宽焦点,而这类基频变化趋势属于窄焦点。方言中承载窄焦点重音的三叠式,音域均有不同程度的扩展,形成凸峰,焦点凸峰位置因调类而异。后接韵律词的音高大幅下降,与重叠式形成鲜明对比,焦点凸显非常明显。这样,音高落差和音域变化成为AAA式韵律词的主要边界信号,不仅强调语气和态度,而且形成听感上抑扬顿挫的节奏感。

(二) 焦点重音的时长曲线特点

时长同样也是重征感知的重要因素,尤其对非重音型的汉语普通话及其方言来说。仲晓波、王蓓、杨玉芳、吕士楠[16]根据实验结果,更将影响普通话韵律词重音感知的声学参数按贡献大小排序为:时长、音高、频率倾斜、平均能量。林茂灿在研究普通话各韵律单元的边界信号时,发现两种可以感觉到的间断:无声段(break with silent pause)和有声间断(break with filled pause),并认为韵律单元之间的间断和其末音节的拉长,是其边界信号。

和普通话一样,这些方言都不算是重音型或时间型语言,但仍可根据心理和生理上的相对凸显来完成节奏,其中重要手段之一就是用时长短。[17]通过方言母语者的听辨结果和时长统计实验,我们发现量词AAA式重叠的韵律焦点和边界效应,除了音阶下降,还包括停延前间断和停延后延长。这里以各方言中特征显著的入声类AAA式为例。入声类AAA式量词重叠一般不变调,这类韵律词最显著的韵律特征体现为节奏上的等时性。分别以“笔笔笔”在不同停延边界的时长统计来看,每个重叠音素几乎等长,紧凑程度高。

图5 扬州、丹阳和马鞍山“笔笔笔”停延界的时长分布

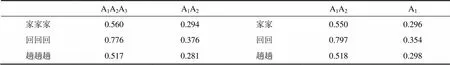

另外,时长感知不仅提示边界信号,其对等关系有助于推测重叠式的衍生关系。马鞍山方言中,量词AA式和AAA式的时长之间存在如下等量关系,呈现出明显的衍生关系:

R4:AA总时长≈AAA总时长

R5:(A1A2)A1时长≈(A1A2A3)A1A2时长

表2 马鞍山AA和AAA重叠式时长统计 (单位:s)

这种时长的衍生关系在其他方言的AAA式重叠中也是如此,如徐州、微山、扬州等,此不列表详述。这种入声类AAA式重叠是一种有规律的语音重现,形成周期性出现的节拍,节奏性强,相当于“1+1+1”的组合模式。对于其他声类,虽然它们并不都是“1+1+1”的音长结构,内部韵素组合关系和停顿程度均不相同;但从整个韵律词的角度来看,它们在句中各位置上都等时等长。对于重叠机制来说,音节数量并不固定,各方言会根据总时长进行调整,改变内部松紧程度。从本质上来看,这种节奏特征体现言语产生和感知理解的时域控制和组织策略。[18]

如果说马鞍山、丹阳等方言的时长韵律主要通过控制节奏时域来实现,那么另外一种凸显手段就是韵母段的延长。以徐州话为例,(A1A2A3中)A1A2时长=(A1A2中)A1A2总时长,AAA末字A3的韵母段延长明显,成为衍生部分。徐州方言AAA式重叠末字韵母段延长,除了受儿化衬字的影响,主要还因为它处于韵律边界,产生边界效应。

综上所述,汉语中单独的量词成分一般不用作句子焦点,但是各方言中量词AAA重叠式却被赋予这种特殊功能,成为一种韵律实现方式,反映了韵律(形态)与语用、语法的交互关系,并呈现一些共性特征:

一是这类焦点凸显主要通过音域扩展、等时控制和(边界后)韵母段延长,实现内部节奏和外部停延的韵律特征;

二是重叠式韵律词也具有边界调效应,且主要体现在韵律词前,音高落差和音域变化是主要边界信号;

三是与被赋予不同焦点重音位置、突出信息焦点的同文异焦句不同,这类焦点重音的韵律凸显在音段序列中优先实现;

四是在更大的组合中,这类韵律词仍然是最内层的组合,总是一个稳定的音步,不易受语音条件、句法环境和底层含义的影响而发生变化,是构成语调的基本单位。

五、讨论与结语

各方言量词AAA式重叠具有共性和个性特征。这类重叠作为一种构形手段,与词缀、儿化一样,是韵律和句法语义互动的产物。它们是独立的载调单元,由超音步构成韵律词,受不同韵律规则制约,形成韵律特征各异的韵律模块。该重叠式的音步边界可由韵律词界推导,词界决定词域,词域再决定重征。实验证明,通过时长、音高和音强三种感知和凸显特征,可实现句中的焦点重音。其中,主要由音域扩展、等时控制和(边界后)韵母段延长,实现内部节奏和外部停延的韵律特征,音高落差和音域变化是主要边界 信号。

还有一些相关问题,本文尚未集中讨论,如这类重叠形式的节奏模式是否受语法制约?作为不同的感知特征,音高与时长、音强之间的显著性相关如何?这类重叠变调的生成如何解释?方言中更特殊的AAAA式重叠,是否也具有相同的韵律和凸显特征?这些问题都亟待另文深入阐述。

注释:

① 此处的重感是广义的听辨,可称之为“重征”(accent)。它泛指韵律上的凸显,包括音强强、音高高、音长长和音质无弱化,与狭义“重音”(stress)仅指音强强不同。

② Hayes(1995)把右重律和左重律引入音步类研究中。他发现在右重类型的语言中经常会出现右重音节的元音延长或辅音延长,左重类型的语言即使有左重音节的延长也是非常受限制的,甚至常常会发生元音缩短的现象。

参考文献:

[1] 陆勤. 扬州方言重叠式研究[J]. 南京师范大学学报, 2011(4): 164−178.

[2] 殷相印. 微山方言语法研究[D]. 南京师范大学硕士学位论文, 2006.

[3] 李小凡. 汉语方言连读变调的层级和类型[J]. 方言, 2004(1): 13−66.

[4] 蒋平, 郎大地. 南京话形容词重叠的声调与重音[J]. 汉语学报, 2004(2): 35−41.

[5] 吴永焕. 汉语方言连调研究中的几个问题[J]. 方言, 2014(3): 221−229.

[6] 端木三. 重音理论和汉语的词长选择[J]. 中国语文, 1999(4): 246−254.

[7] 王洪君. 汉语非线性音系学—汉语的音系格局与单字音[M]. 北京: 北京大学出版社, 2008.

[8] 冯胜利. 论汉语的“韵律词”[J]. 中国社会科学, 1996(1): 161−176.

[9] Liberman M. Prince A. On stress and linguistic rhythm [J]. Linguistic Inquiry, 1977, 8(8): 249−336.

[10] 端木三. 汉语的节奏[J]. 当代语言学, 2000(4): 203−209.

[11] 王洪君. 试论汉语的节奏类型——松紧型[J]. 语言科学, 2004(3): 21−28.

[12] 马清华. 补偿—语言的一种共时动态机制[J]. 修辞学习, 2008(4): 1−13.

[13] 沈炯. 北京话声调的音域和语调[M]. 北京: 北京大学出版社, 1985.

[14] 王蓓, 吕士楠, 杨玉芳. 汉语韵律层次结构边界的声学分析[J]. 声学学报, 2004(1): 29−36.

[15] 林茂灿. 汉语焦点重音和功能语气及其特征[J]. 语言文字大论坛, 2011(6): 10−23.

[16] 仲晓波, 王蓓, 杨玉芳, 吕士楠. 普通话韵律词重音知觉[J]. 心理学报, 2001, 33(6): 481−488.

[17] 曹剑芬, 郑玉玲. 韵律标志性的音段发音增强[A]. 全国人机语言通讯学术会议, 2007.

[18] 曹剑芬. 音段延长的不同类型及其韵律价值[J]. 南京师范大学文学院学报, 2005(4): 160−167.

[编辑: 胡兴华]

On prosodic features and focus prominence of classifier reduplication form AAA in Chinese dialects

GENG Lijun

(School of Liberal Arts, Nanjing University, Nanjing 210046, China)

As a kind of formation reduplication, the classifier reduplication form AAA is mainly distributed in Jiaoliao Mandarin, Zhongyuan Mandarin, Jianghuai Mandarin and their contiguous Wu dialect in Shandong, Jiangsu and Anhui provinces, showing significant characteristics in geographical typology. This kind of tone sandhi can be defined as rhythm tone sandhi, which is mainly influenced by the rhythm and intonation in speech flow and results from the interaction between syntax, morphology and pragmatics. The classifier reduplication form AAA, a prosodic word, consisting of super foot and conditioned by different prosodic rules, shapes different prosodic modules in dialects. Starting from the focus prominence experiments of pitch and duration, the present essay also discusses the prosodic realization of the classifier reduplication form AAA as focus stresses, and analyzes its prosodic boundary features.

Chinese dialects; classifier reduplication form AAA; rhythm tone sandhi; prosodic unit; boundary symbol; focus prominence

H07

A

1672-3104(2016)05−0175−07

2016−02−10;

2016−09−06

国家社科基金重大项目“汉语方言自然口语变异有声数据库建设”(12&ZD177)

耿丽君(1989−),女,安徽马鞍山人,南京大学文学院博士研究生,主要研究方向:汉语方言学,韵律音系学