影响公民参与项目制建设的因素研究——基于Q市“美丽乡村”项目的实证检验

张雪,王刚

(1.清华大学公共管理学院,北京,100084;2.华侨大学政治与公共管理学院,福建 泉州 362021)

影响公民参与项目制建设的因素研究——基于Q市“美丽乡村”项目的实证检验

张雪1,王刚2

(1.清华大学公共管理学院,北京,100084;2.华侨大学政治与公共管理学院,福建泉州362021)

项目制中公民参与具体包括公民参与意愿与公民参与行为。影响公民参与项目制的因素一方面源于公民自身经济理性与价值理性所带来的“内部驱动力”,另一方面来自于项目制中的绩效合法性所形成的“外部感召力”。通过实地调研Q市公民参与“美丽乡村”项目建设,借助多元回归模型对其影响因素进行拟合。结果表明:经济理性,项目绩效与政府信任对公民参与有显著影响,且呈正向关系,而价值理性却未有显著影响,从中折射出当下项目制建设存在的绩效合法性危机,只有在扩张基础权力以及构建政府信任的基础上才能保证项目制合法性与有效性的统一。

项目制;公民参与;美丽乡村;绩效合法性

一、问题的提出

项目制已成为一种新的国家治理体制。[1]国家通过项目的实施与运转,将财政资金配置到各个领域,尤其是民生工程和公共服务领域,来实现“项目治国”。[2]项目实施过程牵连着从中央政府,地方政府,村庄再到基层公民各个主体,官僚制内部主体作为项目的“发包方”,“打包方”与“抓包方”无疑发挥着至关重要的作用,[3]而对于作为项目制的服务对象与实际参与者的公民,他们参与项目制建设的情况如何?影响他们参与项目制建设的因素又是什么?本文将就此问题进行实证研究。

对项目制中公民角色的关注源于对项目本初意图和实际效果之间偏差原因的思索与追问。项目制的本初意图在于中央用分配和奖补资金的手段来调动地方政府和其他承包者的积极性。达到资金配置的“现代化”、“合理化”。[4]但实际上,项目制在基层却埋下基层社会的解体与重组,乡村两级分化,债务风险,乡镇政权“悬浮化”等隐患。[5][6][7]在此背景下学者们将目光投向项目制参与的各个主体及其行为逻辑,并在公民主体上找到归结点。

从项目设定来看,由于缺乏对公民需求的调查分析,忽视了村民作为农村公共服务的受益者和评价者的角色,[8]在官僚政绩至上逻辑与公民需求导向逻辑之间的内在矛盾和困境,[9]从根本上限制公民对项目制的接受态度。在项目运行当中,农民自身的力量永远是一种最基础的力量。村民通过草根民主机制,决定项目制具体怎样实施,从而实现对项目制的“反向控制”。同时,公民行为往往受到多重制度的影响,需要与政府进行各种互动和博弈,[10]在复杂互动关系的背后形成由政府力量、市场力量以及地方民众组成的权力和利益网络。[11]这个过程的特点往往是中央政府的强控制、地方政府的弱应对与民众的无反馈的。正是由于项目设定公民需求的偏差以及运作过程公民角色的不重视,一些公共服务项目在基层无人问津,组织涣散,制约着“项目治国”的成效与限度。

从现有文献分析中不难看出,学者们集中通过理论或个案方法,分析公民在项目制当中的行为逻辑,缺乏从公民参与角度对公民参与项目制问题进行实证性论证。本文将在公民自身理性与项目制的追求绩效合法性影响力基础上,结合Q市“美丽乡村”项目建设的数据,对公民对项目制的态度与参与情况究竟如何、以及何种因素影响着公民参与项目制等问题进行实证检验。

二、理论假设

由于项目制主要集中在公共服务领域,而公民作为公共服务水平的直接享用者与体验者,他们感知着公共服务数量、结构、层次,品质与需求的差异,评估着公共服务的效果,[12]在项目制建设中扮演着需求者,监督者与评估者的角色。在项目制系统下的公民参与,受到来自公民自身“内部驱动力”以及项目制所产生的“外部感召力”的双重影响。

(一)内部驱动力:经济理性与价值理性

经济理性主要指个体对利益的关注强度,它强调个体的判断取舍的标准是经济。[13]公民参与需要一定的时间、金钱和精力投入,[14]而当公民面对需要参与的议题时,更多的出于自利动机,倾向于参与那些对其利益有直接影响的政策议题。[15]公民往往按照利益相关性以及获得结果和面对的成本,来斟酌自己的行动方案,安排自己的行为次序,决定自己参与的深度。[16]而村民希望有选择性的“抓包”,选择带有惠及村民利益的项目进村,这也反映了公民参与项目制建设的经济理性逻辑,并因此提出假设一,即经济理性与公民参与项目制正相关。

韦伯(Weber)认为,价值理性是指人们对于价值问题的理性思考,并使自身的行为服务于他内在的某种对于义务、尊严、美、宗教、训示、孝顺,或者某一种“事”的重要性的信念。[17]对于现代国家而言,与公民主体地位相适应的权利意识是共同体的价值体系的核心,[18]因为公民的权利意识不仅是推动政治制度化进程的原动力,较强的权利意识还是公民有序参与的心理基础。[19]由于村民责任感,效能感的缺乏会极大制约村民参与到项目制建设中来,无法实现真正的村庄自主性。[20]这体现了价值理性对村民参与项目制的重要作用,并由此提出假设二,即价值理性与公民参与项目制正相关。

(二)外部感召力:项目制绩效合法性

从根本上说,项目制的存在离不开绩效合法性的思维模式。它是将行政体制与市场体制有效结合起来从而持续产生绩效的机制,同时在这种绩效合法性的感召下,项目制才能遍布于社会经济诸领域而畅行无阻。这种绩效合法性的维护,一方面需要不断地依靠超凡的业绩来证示自己的力量,另一方面需要保持民众因衷心佩服国家超凡的德才禀赋而自愿服从,也就是合法性与有效性的统一。[21]正因为项目制具有绩效合法性的强烈意图,也就产生了对公民参与强烈的绩效认同与组织信任的感召力。

政府的绩效或管理质量对公民参与信念有正影响,[22]具体到项目制而言,也就是项目如果可以按照技术理性的原始设计进入基层社会,弥补公共服务的欠缺,切实改变基层公共生活,那么必定会对公民参与项目制建设产生强大的吸引力。相反,项目的失败则会对基层民主产生反向吞噬。[23]而西方国家日益下降的政治信任水平反映出公民对政府存有很强的非信任感,公民认为参与并不能够产生实质性的影响,因此造成参与意愿低下。[24]如果公民对政府缺乏基本的信任,则会直接降低村庄社会资本的存量,阻碍公民进入公共生活,更排斥所谓的项目建设。根据以上分析,还可以提出假设三即项目绩效与公民参与正相关;假设四,政府信任与公民参与正相关。

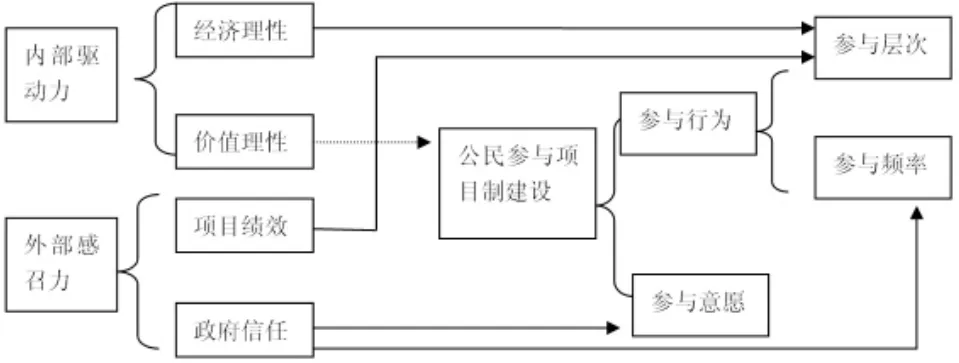

本文理论框架图如图1所示。

图1 公民参与项目制建设理论框架图

三、研究方法

(一)样本与数据来源

“美丽乡村”项目是国家出于弥补农村环保公共服务的不足,提升村庄环境质量所做的有益尝试。2013年,中共中央颁布“一号文件”,正式从国家层面提出“美丽乡村”的概念。[25]农业部就此发布《“美丽乡村”创建目标体系(试行)》,[26]财政部决定采取“一事一议”的奖补方式开展美丽乡村试点工作。[27]2012年Q市委、市政府召开建设“美丽乡村”动员大会,出台《Q市建设“美丽乡村”五年行动计划(2012年~2016年)》,并且每年拿出5000万元的作为配套资金。[28]从中央到地方,建设“美丽乡村”项目的序幕就此拉开。

本研究的数据源于2013年7月我们对Q市ML村、LM村和QY村三个村庄“美丽乡村”项目的抽样调查。为了解村民参与“美丽乡村”真实情况,此次调查发放问卷,共计236份,收回226份,回收率为95.76%,其中有效问卷211份,有效问卷回收率约为89.41%。

在211份有效样本中,男性60.6%,女性占39.4%;30周岁以下占28.8%,31~60周岁占50.2%,61周岁以上的占21.0%;初中文化以下程度占51.4%,高中或大专占42.6%,本科及以上的占6.0%,其中相当一部分文化程度属中等,对问卷的理解能力较强;月收入在1000元以下的占10.5%,月收入在1001-2000元为得,占30.2%,月收入在2001-3000元的,占45.5%,月收入3000元以上的占13.8%。从性别、年龄、学历和收入水平上来说,样本分布比较均匀,对统计分析提供了较准确的样本支持。

(二)变量操作化与描述

根据前文分析,经济理性,价值理性,项目绩效与政府信任对公民参与项目制建设均有一定影响,相关变量的操作化具体如下:

1.公民参与项目制建设

作为因变量的公民参与,意指公民与行政官员分享公共权力、参与公共政策、决策制定和政府管理的程序与行为。具体包括将公民对待公民参与的态度或意愿即公民参与信念,以及实际的参与行为即公民参与行为。本文所指公民参与项目制建设在公民参与概念的基础上具体是包括公民参与意愿测量以及公民参与行为测量。其中将公民参与意愿设置为“如果邀请您参与有关‘美丽乡村项目’的建设,您的意愿是”将答案意愿程度从低到高分别赋值1-5分。

项目制一定程度上具有“运动式治理的特点”需要高频率高层次的公民参与。因此本文将公民参与行为操作为公民参与层次与公民参与频率。其中就公民参与层次借鉴美国学者谢尔·阿斯汀提出的“公民参与阶梯理论”,将八种公民参与层次总结为三大类型,“政府主导型参与”,“象征型参与”,“完全型参与”。[28]将其设置为“您目前参与‘美丽乡村’项目建设的层次具体为?”将答案设置为“不参与”,“被动参加”“政策咨询”,“主动参与”到“自组织参与”按照从低级到高级分别赋值1-5分。而公民参与频率具体操作为“您参与‘美丽乡村’项目建设的频率如何?”答案频繁程度按照从低到高分别赋值1-5分。

2.经济理性与价值理性

经济理性主要测量村民对经济价值的考量,因此本文将其具体操作为“您是否愿意出钱支持‘美丽乡村’建设”,将答案根据意愿程度分别赋值1-5分。而对价值理性的测量,则选取价值理性的核心概念“责任意识”作为测量重点,具体操作为“您认为进行‘美丽乡村’建设是否是村民的责任与义务?”根据答案的认可程度将其分别赋值1-5分。

3.绩效合法性

根据上文分析,绩效合法性主要包括项目绩效以及村民对政府信任两个方面。其中项目绩效主要体现在项目所产生的实际效果,具体到“美丽乡村”项目,就是村庄环境的改善,因此将其操作为“您认为‘美丽乡村’建设给村庄环境带来的变化如何?”根据变化程度,将答案从小到大分别赋值1-5分;而对于村民对政府信任,由于村民日常接触的村委会带有一定的行政性质,很大程度上被村

民认为是“政府的代表”,(1)因此则将其操作为“您对村委会决策的信任情况如何?”将答案按照信任程度由低到高分别赋值1-5。本研究涉及到的所有变量操作化后的描述统计见表1。

(三)结果分析

1.公民参与“美丽乡村”项目建设分析

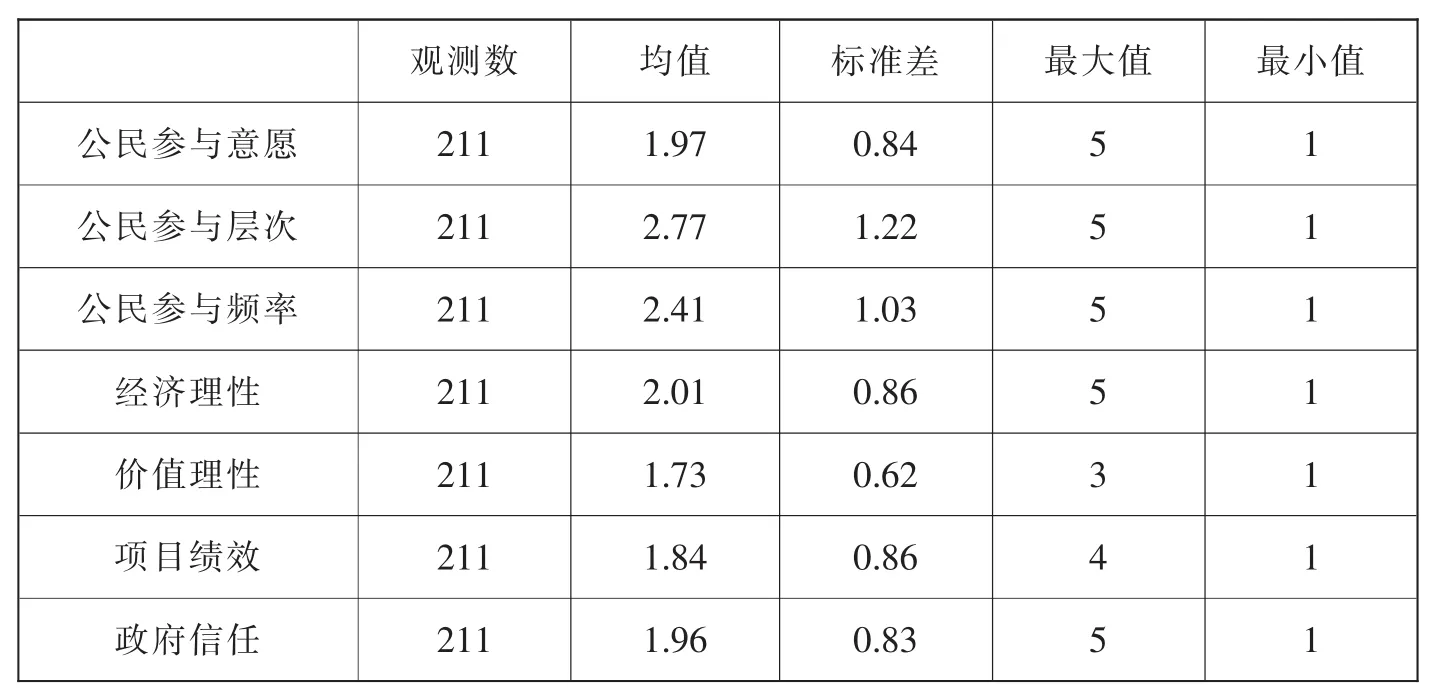

表1 变量描述统计

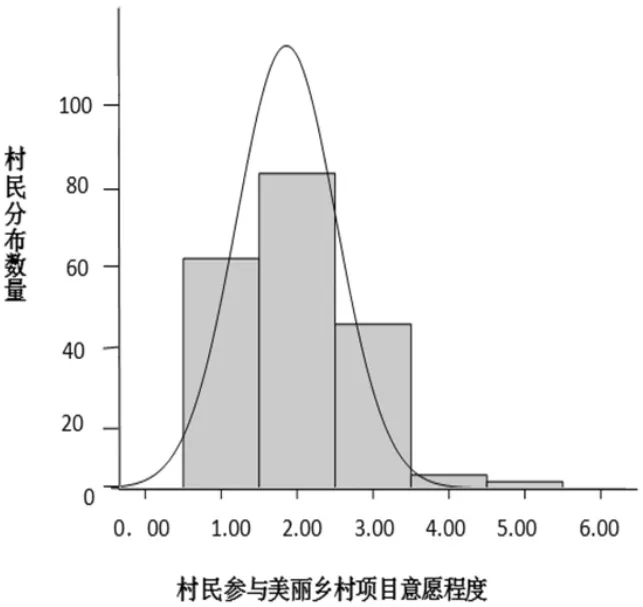

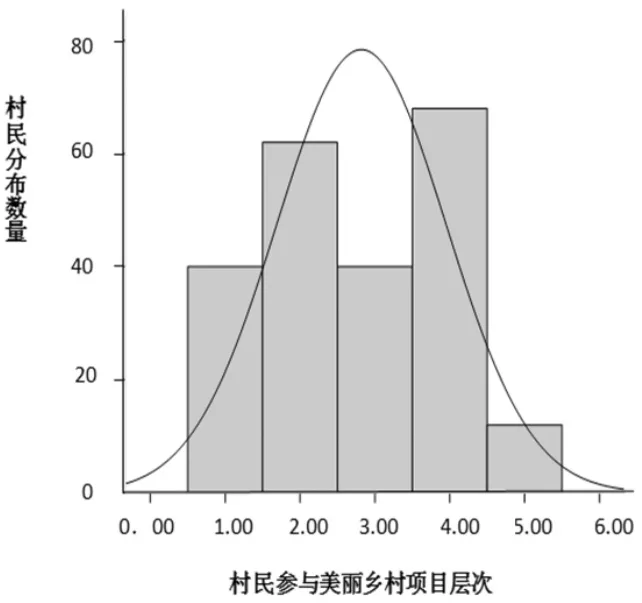

本文将公民参与项目建设分为意愿和行为两部分,并对参与意愿,参与层次和参与频率分别进行了统计分析,具体如表1,和图2,图3与图4。

从表1可以看出公民参与意愿均值仅仅为1.97属于较低水平,说明公民参与“美丽乡村”建设的意愿不容乐观。公民参与频次均值达到2.41,属于中等水平,说明“美丽乡村”当中公民参与并未达到高频率的参与。而公民参与层次均值达到2.77属于较高水平,说明公民参与“美丽乡村”建设层次较高。但总体来说公民参与“美丽乡村”项目建设仍然处于中等水平,并未实现“美丽乡村”项目理想当中的高动员状态。

2.影响公民参与“美丽乡村”项目建设因素实证检验

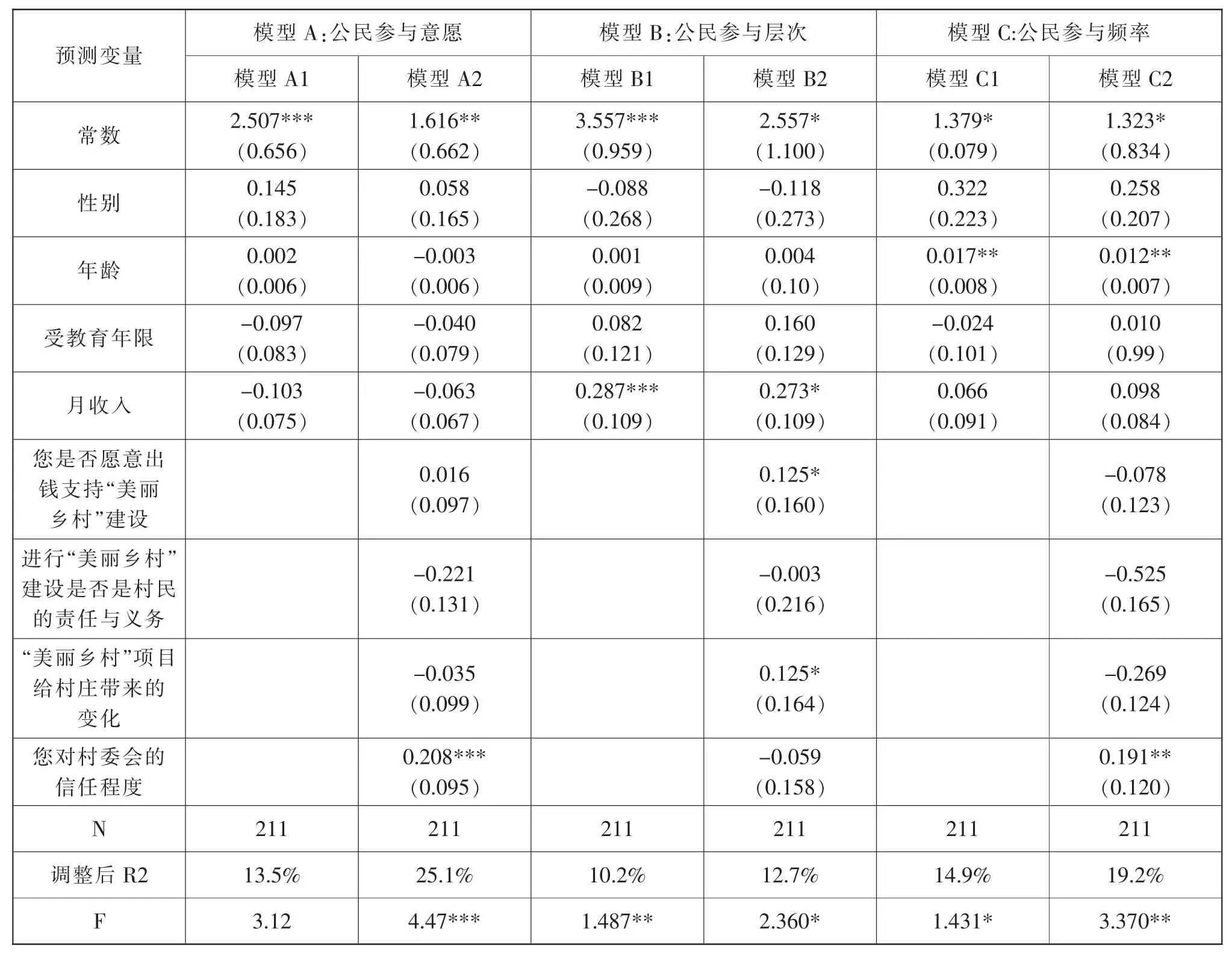

本文以公民参与“美丽乡村”项目的“参与意愿”、“参与层次”与“参与频率”为因变量;以“经济理性”、“价值理性”、“项目绩效”与“政府信任”为自变量,选择“性别”、“年龄”、“受教育年限”与“月收入”作为控制变量,构建多元回归模型,具体如表2所示。

就模型A,公民参与意愿而言,未加入自变量的模型A1并不具有显著性,在加入自变量之后,模型A2在0.01的水平上具有统计显著性,其中“村民对村委会的信任程度”与公民参与意愿强显著相关,并且呈现正向关系,假设四得以验证,说明村民对村委会信任程度越高,越有意愿参与到“美丽乡村”项目制建设中来。

图2 村民参与“美丽乡村”项目意愿程度

图3 村民参与“美丽乡村”项目层次

图4 村民参与“美丽乡村”项目频率

表2 影响公民参与“美丽乡村”项目因素多元回归结果

对于模型B,公民参与层次而言,模型B1在0.05水平上具有显著性,其中收入水平对公民参与层次有显著影响,并且呈正相关关系。在加入自变量之后,模型B2在0.10水平上具有显著性,收入水平仍然具有显著性并且呈正向关系,这说明公民收入水平越高,在“美丽乡村”项目建设中的参与层次越高。在模型B2中,经济理性,“您是否愿意出钱支持‘美丽乡村’建设”与公民参与层次显著相关且呈现正向关系,说明村民越倾向于经济理性越会参与“美丽乡村”建设,假设一得以验证。同时,“美丽乡村”项目绩效与公民参与层次具有显著性,且有正相关。说明“美丽乡村”项目给村庄环境带来变化越大,村民参与层次越高,假设三得以验证。

模型C,公民参与频率当中,模型C1在0.1的水平上具有显著性,其中年龄对公民参与频率显著相关,并且有正向相关性,从而说明年龄越大,参与“美丽乡村”项目建设的频率越高。加入自变量之后,模型C2在0.05的统计水平上具有显著性,此时,年龄对公民参与频率仍旧相关,同时“村民对村委会的信任程度”与公民参与频率显著相关并且呈现正向关系,再次验证假设四,说明村民对村委会信任程度越高,村民参与“美丽乡村”项目建设频率越高。

四、结论与讨论:项目制绩效合法性危机与构建

公民是项目制开展的具体接受者与实践者,其参与情况对项目制的顺利开展,“项目治国”的推行起到决定性作用。本文以Q市“美丽乡村”项目建设为例,实证研究发现,当前公民参与项目制建设意愿水平较低,参与频率一般,参与层次相对较高,整体处于中等参与水平。而就影响公民参与项目制因素而言,经济理性与项目绩效具体影响公民参与项目制建设的层次,并且呈正向相关关系。政府信任影响公民参与项目制建设的参与意愿与参与频率,呈正向关系。而假设当中的价值理性并未对公民参与项目制建设起到影响,究其原因折射出公民对于项目合法性的质疑,认为参与项目建设并非自己责任义务,反映出项目制推行当中可能存在的合法性危机。经实证检验,影响公民参与项目建设因素如图5所示。

图5 影响公民参与项目制建设因素实证检验图

通过影响公民参与项目制建设因素实证分析可见,源于项目制建设绩效合法性所产生的“外在感召力”是关键性因素,公民参与意愿与参与行为频率的低水平反映出绩效合法性的危机,而价值理性在影响因素中的缺失,也折射出同样的问题。其背后隐含着深刻的国家治理问题,项目制作为一种统合国家与市场的机制出现,目标是追求合法性与有效性的统一,但是在技术理性尚未成为社会主流思想的背景下,国家本身的革命精神大大减退,基于社会改造抱负的超常绩效需求随之下降。同时,社会基础权力弱小,占人口绝大多数的群众的知识水平权力意识尚显匮乏,公民参与能力不足。这都极大制约着项目制运行的合法性,在合法性不足的前提下很难保证高动员的项目运动能够产生持久的效力,保障其有效性。这也是学者们找寻项目制运行失败的根源所在。

建构项目制绩效合法性的基础在于社会基础权力的扩张,在于公民参与能力的提升。首先要将公民架构为项目制运行链条的重要节点,公民不仅是项目制服务项目的需求起点,由其决定服务的针对性与特殊性,并且是项目制过程的监督者和服务的最终受益者,负责监督与反馈项目服务的成果。其次要将原子化的公民组织起来,通过乡村自组织等方式,实现村民力量向“晶体化”的转型,发挥群策群谋的力量,才能对项目制的运行产生实质性影响。当然,政府作为追求绩效合法性的主体,首先,需要遵循公共价值情怀与公共服务精神,坚持“服务的逻辑”而非“行政的逻辑”。[29]其次,政府需要将项目制建设纳入制度与法律程序当中,在保证项目制技术理性基础上,运行过程严格按照相应的法律程序,从而营造良好的基于“制度的信任”以及基于“过程的信任”。[30]

本文对于理论的阐述与项目制绩效合法性的思考尚有很大不足,并且“美丽乡村”项目只是项目制建设一个类型,不排除其他项目建设当中会出现不同的思考与见解。

注释:

(1)Q市ML村XN访谈资料:在我看来,对政府的信任最直接体现在对村委会的信任上,也就是村委会的决策是否值得信赖。

[1]渠敬东.项目制度:一种新的国家治理体制[J].中国社会科学,2012(05):113-130.

[2]周飞舟.财政资金的专项化及其问题兼论“项目治国”[J].社会,2012(01):1-37.

[3]折晓叶,陈婴婴.项目制的分级运作机制和治理逻辑一一对‘项目进村’案例的社会学分析[J].中国社会科学,2011(04):126-148.

[4]黄宗智,龚为纲,高原.项目制的运作机制和效果是“合理化”吗·[J].开放时代,2014(05):143-159.

[5]叶敏,李宽.资源下乡、项目制与村庄间分化[J].甘肃行政学院学报,2014(02):14-21.

[6]周雪光,程宇译.通往集体债务之路:政府组织、社会制度与乡村中国的公共产品供给[J].公共行政评论,2012(01):46-77.

[7]周飞舟.乡镇政府“空壳化”与政权“悬浮”[J].中国改革,2007(04):64-65.

[8]贺东航,张现洪.政治系统论视野下的农村公共服务:现状与改革[J].探索,2013(03):67-71.

[9]陈水生.项目制的执行过程与运作逻辑——对文化惠民工程的政策学考察[J].公共行政评论,2014(03):133-156.

[10]史普原.多重制度逻辑下的项目制:一个分析框架—以粮食项目为例[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2014(01):4-9.

[11]荀丽丽,包智明.政府动员型环境政策及其地方实践——关于内蒙古S旗生态移民的社会学分析[J].中国社会科学,2007(05):114-128.

[12]张良.“项目治国”的成效与限度——以国家公共文化服务体系示范区(项目)为分析对象[J].人文杂志,2013(01):114-121.

[13]袁艺,茅宁.从经济理性到有限理性:经济学研究理性假设的演变[J].经济学家,2007(02):21-26.

[14]孙柏瑛,杜英歌.地方治理中有序的公民参与[M].北京:中国人民大学出版社,2013.

[15]Renee A.Irvin,and John Stansbury,(2004).Citizen Participation in Decision Making:Is It Worth the Effect?Public Administration Review,64(1):55-65.

[16]VivienLowndes,LawrencePratchett,andGerry Stoker(2001b)Trends in Public Participation:Part 2-Local Government Perspectives,Public Administration,79(2):445-455.

[17]卢晖临.无处藏身的价值理性[J].开放时代,2003(03):23-32.

[18][美]约瑟夫·斯蒂格利茨.正式和非正式的制度[M].北京:社会科学文献出版社,2004.

[19]褚松燕.公民有序参与的影响因素分析[J].学习论坛,2007(07):73-76.

[20]应小丽.「项目进村」中村庄自主性的扩展与借力效应——基于浙江J村的考察[J].浙江社会科学,2013(10):92-98.

[21]冯仕政.中国国家运动的形成与变异:基于政体的整体性解释[J].开放时代,2011(01):73-97.

[22]EranVigoda(2002).AdministrativeAgentsof Democracy?A Structural Equation Modeling of the Relationship between Public-Sector Performance and Citizenship Involvement,Journal of Public Administration Research and Theory,12(2):241-272;

[23]黄祖军,陈长虹.项目制下基层治理风险分析[J].西华师范大学学报(哲学社会科学版),2013(04):6-10.

[24]MariaVeronicaElias,andMohamadG.Alkadry(2011).Constructive Conflict,Participation,and Shared Governance,Administration&Society,43(8):869-895.

[25]中共中央国务院.关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见[N].人民日报2013-02-01(01).

[26]农业部“美丽乡村”创建目标体系(试行)[EB/OL].(2013-05-15)[2013-10-07].http://www.chinanyjs.com/ news/20815803.html

[27]财政部:关于发挥一事一议财政奖补作用推动美丽乡村建设试点通知[EB/OL].http://www.gov.cn/gzdt/2013-07/10/content-2444166.htm.2013-07-01.

[28]庄小能.泉州吹响"美丽乡村"建设号角每年5000万元添彩[EB/OL].http://qz.fjsen.com/2012-09/11/content_933 2438.htm.2012-09-11.

[28]孙柏瑛.公民参与形式的类型及其适用性分析[J].中国人民大学学报,2005(05):124-129.

[29]吴理财.公共文化服务的运作逻辑及后果[J].江淮论坛,2011(04):143-149.

[30]Thomas,J.C.and Streib,G(2003).The New Face of Government:Citizen-Initiated Contacts in the Era of E-government.Journal of Public Administration Research and Theory,13(1):24-68.

编辑:刘宁

D035

A

2095-7238(2016)05-0049-07

10.3969/J.ISSN.2095-7238.2016.05.009

2016-05-10

本文为福建省2014年社科规划基金项目(2014B195)“福建省城镇化进程中环保社会组织与绿色社区建设研究”阶段性成果。作者简介:张雪(1991-),女,清华大学公共管理学院博士研究生,研究方向为社区治理、公民参与、非营利组织。