宋儒格物和宋伯仁的《梅花喜神谱》

张东华

宋儒格物和宋伯仁的《梅花喜神谱》

张东华

本论文试图通过中国思想与绘画相结合的研究方法,以现存最早、流传有绪的宋刊《梅花喜神谱》为案例探索宋人格物思想对花鸟画的影响,通过对作者宋伯仁在画梅花过程中格致思想的还原,揭示理学家通过常识外推认识世界的模式。在此基础上,揭示中国绘画从花鸟、人物到山水用格物来写生并指导绘画实践的过程。

格致;花鸟画; 梅花喜神谱;格物谱

现藏于上海博物馆的宋刊《梅花喜神谱》是目前仅见的、我国最早的单色木刻版画图籍,谱分上下二卷,左诗右图,通过100幅形态各异的梅花图像生动地描绘了梅花从初生含苞到渐渐绽放,而至花落实生的整个荣悴过程。此谱自清代乾嘉以来,就受到中外学者的广泛关注和深入的研究。然而,自清以来,此谱一直被当作是一部教人学画的技法画谱研究。

清代阮元把“喜神”解为“写生”就是把它看作技法画谱的肇始者。自此以后,研究者多延袭此说。日本美术史家田中丰藏、岛田修二郎、小林宏光和美籍中国艺术史学者Maggie Bickford等运用图像的分析方法,通过《梅花喜神谱》与其他墨梅画谱的比较,认为它可能是最早的墨梅画谱。Maggie Bickford进一步认为此谱是仿袭了早已存在的墨梅画谱,改动其中的技法口诀而成。另外,德国学者Peter Wiedehage、台湾学者吴哲夫、陈德馨、钱天善等人对《梅花喜神谱》也多有研究。大陆学者对此谱的研究主要在版本学上的成果,其中,朱仲岳和华蕾比较深入。但是,除版本学外,大陆学者在其他领域确无实质性的进展。

上述中外学者的研究,虽然解决了一些问题,但在论证过程中却遗留下一系列无法自圆其说的问题,如“创作《梅花喜神谱》的动机是什么?”“是教人学画的画谱吗”“是改变早已存在的技法画谱而成的图谱吗”“是为艺术而艺术的咏物诗吗”“《梅花喜神谱》百首梅花诗真的只有六首表达了作者的思想抱负吗”“《梅花喜神谱》是一个诗画合璧的长卷吗”“宋伯仁为什么能够‘依据这百件梅花图的特征,作视觉的转换?’”等等。所有这些问题都导源于研究者把它定位为“画谱”这一立足点上。

那么,此谱到底是什么谱呢?它传达了作者什么样的思想呢?这正是本文所要讨论的。

一、宋人格物的思维方式

《梅花喜神谱》作者的宋伯仁,字器之,号雪岩,南宋苕川人,约生于1199年①从宋伯仁存世的诗作《西塍集·嘉熙戊戌家马塍稿》中所收录的第一首诗《四十》:“役役人间世,齐头四十年。读书虽未已,作事亦徒然。……”推知他在嘉熙戊戌(1238年)已经四十岁了,上推四十年,为南宋庆元五年(1199年),其生年约在1199年。,举宏词科,1233年在泰州拼桑鹾场监督盐课,三年后辞职,以后就没有具体的为官记载,著有《雪岩集》《马塍稿》《梅花喜神谱》等。

宋伯仁生活和著述的时代(1199-1261?),正好在理学家代表人物朱熹(1130-1200)死前两年,是理宗时代(1225-1264)。而理宗时代正是全面承袭朱熹思想的理学时代,社会生活各个方面都以程朱的理学思想为准则,而与绘画关系最为密切的是理学中的“格物”思想。

在宋代,对格物的解说和理解主要遵循二程(程颢、程颐)和朱熹的理论。他们把“格物”定义为探求“物之理”,认为天下之物皆有其理,并体现一个普遍的理,即天理。所以,对于他们来说,每一事物都是值得观察和研究的。一般认为,最早把格致等同于穷理的是程颐,他说:“格物穷理,非是要穷天下之物,但于一事上穷尽,其他可以类推。……所以能穷者,只为万物皆是一理,至如一物一事,虽小,皆有是理。”[1]157朱熹进一步把“格物”定义为“零细说”,而“致知”是“全体说”。把格物解释为“即物而穷其理也”,系统地论述了穷理和格物的关系。在《大学章句》的“格物致知传”中,朱熹把“格致”学说概括为四个方面:即物、穷理、至极、贯通。即“明其物之理”,“即是物以求之”,“必至其极而后已”,“积习既多,然后脱然自有贯通处”。另外,学习经典的读书活动也能穷理。朱熹认为,圣人已认识天理之大部分,并写在儒家经典中,读书也是一种重要的修身方式。

而“格物穷理”的思想基础则是“理——分殊”。所谓“理——分殊”,主要有两层涵义:一为一理摄万理,犹如一月散在江湖而表现为江湖河海之万月;二为万理归于一理,犹如散在江湖河海之万月,虽然随处可见,其根本却是天上的那一轮月。“理一分殊”是儒生从伦理学、本体论和人性论的角度,体察自然,获得知识,从而实现修己治平的重要方法。而“类推”则是与“理一分殊”相辅相承的,从方法论的角度指导儒生践履道德的重要格物方法。

所谓推类,是就一类事物而言,通过对该类事物大多数的研究,从归纳所得的共同点中推知此类中未曾直接研究过的具体事物。二程认为:“但于一事上穷尽,其它可以类推。”朱熹继承和吸取了二程的推类思想,提出了具体可行的推类方法。经过积累,归纳出该类事物的普遍之理,并进一步推类,就能达到贯通,未格之物的理也就变成已知的了。

总之,“格物”的核心内容是:一是就近格;二是格古今之事;三是理一分殊;四是类推。他们在格物致知的实践中,运用“推类”的方法,把对自然和社会长期观察和研究所获得知识,通过转换,以科学和文学、艺术的形式,上升为道德体验,实现儒生的治平天下的经世目的。

二、“就近格”和宋人爱梅

据竺可祯研究,在宋代,有时阳历10月就进入寒冷的冬季,到4月中旬才开始变暖,寒冷的季节长达半年之久。[2]98-99我国气温进入了近5000年来的第三个寒冷时期。由于气候的原因,入宋后,关中已无梅,北方的梅花已走向衰落。[3]93“从11世纪初期开始,气候逐渐变冷,黄河流域已无梅树生长。”[2]98-99梅花生长地南移,南宋都城临安成为当时重要的植梅、赏梅地。梅花是三春芳菲之一,是生机最早的一种植物。对于生活在南方的人们来说,经过漫长的冬天,最渴望的是春天的到来。而梅花春芳独先的物色特征使得它更容易引起人们的注意。因此,北宋以来,梅花开始跃居万花之首,成为春回大地的象征。

宋代异常寒冷的气候导致宋人对自然现象的关注。在漫长的冬天里,画家、诗人见得最多的是雪,带有生机的绿色植物是竹、松,给人带来春意的是梅。因此,在宋代的绘画作品中,梅、竹、松等便是画家描绘的重要对象。如生活在11、12世纪的花鸟画家吴元瑜,《宣和画谱》共录画目189件,带“雪”字命名的有27件,约占总数的13.2%,竹20件,约占总数的10.5%,梅14件,约占总数的7.4%,并且“雪”常常与“梅”和“竹”搭配形成画目,如“雪竹山鹧图三”、“梅竹雪雀图二”等。有趣的是荷花这种夏季植物,也与雪搭配在一起,如“雪塘荷莲图二”。

在《宣和画谱》中,还有很多以气节、时令命名的画目,如“晴”、“春”、“夏”、“秋”、“冬”等词语。有趣的是,从“理学家用阴阳解释天气现象”的列表[4]可知,宋人对自然现象的关注,表现为用阴阳五行来阐释天象、气候的变化。在现代社会中属于科学领域的自然天气现象,在宋儒眼里是阴阳的互动,这是宋儒区别于汉儒以“天人感应”来解释自然天象的显著变化。

周敦颐依据《易经》提出太极图说,运用常识类比的方法,重构了包含道德伦常内容的宇宙论理论体系。程颢把儒学的核心概念——仁,作为一种“天人合一”的精神境界,把天地比作人的身体,万物比作四肢和其他部分。所谓道德感,就是仁,就是有知觉,宇宙孕育生命是一种天道。二程说:“仁者以天地万物为一体,莫非我也”。[1]1179“自家心便是草木鸟兽之心也”。[1]1故周敦颐不除窗前草,以为“与自家意思一般”。[5]163于是,以生生不息为天道之宇宙,与人的道德感是可以相通的。基于这种常识类比的方法,就很容易把儒家道德与《易经》形而上学的宇宙论结合起来。[6]139“闲坐西窗读周易,不知春去已多时”。宋人把读《易经》当作是一种享受,可见《易经》的普及程度。

对于自然界中如梅花这样的“一草一木”,宋人都可以用《易经》中的阴阳五行来解释。正式将梅花与阴阳之学联系起来的是二程,二程在《程氏遗书》中云:“早梅冬至以前发,方一阳未生,然则发生者何也?其荣其枯,此万物一个阴阳升降大节也。然逐枝自有一个荣枯,分限不齐,此各有一乾坤也,各自有个消长,只是个消息。惟其消息,此所以不穷。”[7]41

梅花是生发最早的,以穷阴之极而发生的一种植物,梅花的生发可观物之消息、得天理之化机。在二程那里,梅花是其格自然之物的一个起点。梅花的物候特征和理学家穷究“梅”之理,格见宇宙乾坤消息的认识对后来的理学家以极大的启示。理学家关注梅花,试图通过格梅来透析天地阴阳的玄机。魏了翁(1178-1237年)《肩吾摘取“傍梅读易”之句以名吾亭,且为诗以发之,用韵答赋》云:“三时收功还朔易,百川敛盈归海密。谁将苍龙挂秋汉,宇宙中间卷无迹。人情易感变中化,达者常观消处息。……人官天地命万物,二实五殊根则一。”②宋·魏了翁:《鹤山集》卷5,《肩吾摘取“傍梅读易”之句以名吾亭,且为诗以发之,用韵答赋》。通过识梅前后的比较,认识到格梅与识易同一。他对自己对梅花能有如此深的体悟感到非常兴慰,在另一首诗中他自豪地说:“梅边认得真消息,往古来今一屈伸。”通过格梅来识“易”,在对梅花物性的体悟过程中,推知万物的荣枯凋生和阴极生阳之理。通过类推思维,从大自然的一切生命真理中,体悟出吾心吾性中所禀具的生命之理。

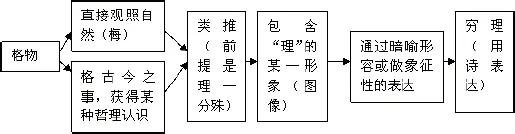

在这里,理学家通过格梅建立起了这样一种观照模式:

这一格梅模式,使宋人从直觉体验出发,通过对自然的观照,探求物理,从而上升为天理道德。也就是说,通过格梅,借用易(阴阳)这一枢纽,在观念层面,打通了从梅到表德的通道,成为宋人的思维常识,亦即常识理性。③宋·刘辰翁《梅轩记》(《须溪集》卷3)记载:“古贵梅,未有以其花者,至近世,华特贵而其实乃少见用,此古今之异也。然其盛也,亦不过吟咏者之口耳,未有以德也。数年来,梅之德遍天下。余尝经年不见梅,而或坡或谷或溪或屋者,其人无日而不相遇也,往往字不见德而号称著焉。”这段记载表明,在宋代,从观念层面打通了从梅到表德的通道。这一转变,我认为始于周敦颐的《爱莲说》,成于二程到朱熹时代,盛于宋理宗时代。南宋时爱梅成癖,理学诗一度出现风潮④元初重要学人袁桷指出,南宋诗坛主要有三个流派:江西诗派、江湖诗派和理学诗派。袁桷说:“至乾淳间,诸老以道·性命为宗,其发为声诗,不过若释氏辈,条达明朗,而眉山江西之宗亦绝。”(元·袁桷:《清容居士集》卷48)由于当时理学家的影响,不但科举考试以理学思想取士,诗文也以宣讲道学理想为好尚,朱学传人真德秀主张诗当切于“世教民彝”,江湖诗派的领袖刘克庄曾受其影响,理学诗也一度成为文人眼中的典范之作。尤其在程朱理学的正统地位确立后,富含理学思想的“击壤体”趋于流行。,是宋儒格物践履道德的体现。从“两宋咏梅诗文中格梅求理”的列表[4]中可以看出梅花诗与理学思想的关系。由于梅花上接天地阴阳,下通日常人伦,宋人从梅花的物色观赏中既能体悟天地生意、运时变迁,又能觉识仁心,使梅花与君子人格、圣贤气象相联系。理学家倡导的格古今之事,使宋人体察、研究历代诗人对梅花的吟咏和认识,宋初文人对梅花审美的新认识,[8]使咏梅诗文在宋代出现前所未有的勃兴。根据统计,宋人咏梅诗词的总数是此前历代咏梅诗词总量的47.6倍。[9]南宋时,歌咏梅花的诗句更是层出不穷,南宋人对梅花的喜爱到了狂热的程度⑤清·纪昀在《四库全书总目提要》中指出:南宋以来,遂以咏梅为诗家一大公案。江湖诗人无论爱梅与否,无不借梅以自重,凡别号及斋馆之名,多带“梅”字,以求附于雅人。黄大兴辑诗余为《梅苑》十卷。方回作《瀛奎律髓》,凡咏物俱入著题类,而梅花则自立一类,此倡彼和,沓杂不休,名则耐冷之交,实类附炎之局矣。。诗人歌咏梅花的诗句,成千上万,几乎把与梅花有关的典故和用词泛滥使用。正如南宋文人罗大经在《鹤林玉露》丙编卷四中写道:“(梅花)至六朝时,乃略有咏之者,及唐而吟咏滋多,至本朝,则诗与歌词,连篇累牍,推为群芳之首。”[5]299特别是自刘克庄倡导咏梅诗以百首论以来⑥“梅花百咏”的最早记载是高宗的李缜(叶·《爱日斋丛钞》卷3。《宋史》卷208艺文志七著录李缜《梅百咏诗》卷1)。这种梅花百咏的形式是在北宋林逋、苏轼、郑獬等人的基础上演变而来的。,诗人们竞相以百首成组相互酬唱,而且在诗坛中形成一股风潮。[10]125-126而宋伯仁《梅花喜神谱》中的梅诗百首又是另一种百咏形式。

三、宋人植梅和爱梅

宋伯仁对梅花的喜爱,犹如他同时代的文人儒士,几近梅痴。“余有梅癖,辟圃以栽,筑亭以对”。他在给友人林洪(可山)的诗文中说:“只道梅花全属我,不知和靖有仍孙。”[11]6他选择住在西马塍[12]48-49,是因为那里“可种梅花便可居”[13]22,拥有三间如鹤笼般的房舍,其诗云:“立锥无地未为穷,况有三椽似鹤笼。”[13]22其居所“门通小艇水湾环”,旁有荒林十亩。但没有资料显示他能否像范成大、张镃那样出钱购买那十亩荒林,并种梅筑室。不过,我们可以推想,他住所附近的西马塍,肯定有大片的梅林,并筑亭其间,供文人平时吟诗赏玩之用。

对梅花的狂热,当时的杨万里[14]2635、吕胜已[15]等都有类似的表述。范成大在《梅谱》也说:“梅,天下尤物,无问智贤愚不肖,莫敢有异议。学圃之士,必先种梅,且不厌多。”梅花自北宋中后期起就开始成为全社会的至爱,到南宋晚期发展到极至,深入到民间。《武林旧事》、陆游《老学庵笔记》、李纲《初见梅花三绝句奉呈土丰甫待制》[14]7785、林洪的《山家清供》[16]等都有记载。

宋代梅文化的兴盛,一方面表现在民间百姓的日常应用,而更为重要的是文人士大夫的积极参与,正如陈俊愉先生在《中国梅花品种图志》一书中所说的:“宋代艺梅盛况,还可从三本梅花专著中看出:范成大《梅谱》(约1186),是我国也是全世界第一部以梅花品种为主的专著;另有张镃(功甫)《梅品》(1185年),为论述梅花及其品种欣赏之专书;宋伯仁《梅花喜神谱》二卷(1239),则以画梅之技艺为其基本内容。”[17]此三书在梅文化史上都具有开拓性的作用,也足见南宋在梅文化中的兴盛之极。

范成大(1126-1193)既是一位著名的南宋诗人,又是一位是赏梅、咏悔、艺梅、记梅的专家,他搜集、研究、整理出12个品种的梅花,将它们的生态规律和品种谱系一一记之。而此谱与吕祖谦(公元1127—1181年)的《庚子辛丑日记》[18]十分相似,只是记录研究的侧重点不同。朱熹在为吕祖谦《庚子辛丑日记》作跋时说:“观伯恭(吕祖谦号)病中固不以一日懈,至于气候之寒温,草木之荣悴。亦必记焉”。用现代的观点看,这种记录行为就是科学研究,但是在宋儒的眼里,研究草木虫鱼顶多只能作为儒家的附庸,绝非学者之本务。[19]520-524这是宋儒的普遍观念,范成大《梅谱》也反映了这一思想。虽然范成大《梅谱》的重点在于梅花生态规律和品种谱系的记录,但是此书对梅花的研究过程十分强调。他说:“吴下栽梅特盛,其品不一,今始尽得之,随所得为之谱,以遗好事者。”从《梅谱》的叙述中,有三点十分明确:一是爱梅,二是穷理,三是教化世人。他本来已有“梅数百本”,最近又把从王氏买的“僦舍七十楹尽拆除之”,“以其地三分之一与梅”,爱梅之情可想而知;虽然吴下梅花的品种很多,但范成大通过努力,“今始尽得之”,这是宋人“穷理”思想的体现。格物穷理既是宋人道德实践的基础,也是宋人一切活动的目的;“自理学出现后,儒学‘内圣外王’的外部对象——‘外王’,已同原先的王权、政治、社会制度对象的‘原外王’不同,而变成‘教化天下’。”[6]范成大“随所得为之谱,以遗好事者”就是这种教化思想的体现。在《梅谱》后序中,范成大还谈到了扬补之与廉布墨梅画之优劣。他说:“观扬氏画,大略皆气条耳。虽笔法奇峭,去梅实远。惟廉宣仲所作,差有风致。”[20]他从梅花的生长规律出发,先定梅花格之方高下,然后套用到绘画中,认为扬补之画梅,画的是“气条”⑦气条:园艺学上称为“徒长枝”,即植物只长茎秆而不长花或果实的枝条。,所以其格不高。在这里,技法的高下不是品评绘画的主要标准,其最重要者是所画之内容,画梅主要是传达梅本身的精神。这是格物思想的一种体现。

宋伯仁的《梅花喜神谱》后于范成大的《梅谱》成书,虽然二者的侧重点不同,但二者的精神实质是一样的,文章结构也十分相似。《梅谱》注重梅花的品种,接近自然科学的研究,可能受当时博物学的影响⑧博物学从晋代张华《博物志》中开始出现,宋初开始流行,并在社会上一直存在。根据范成大《梅谱》的特征,此谱可能也受博物学的影响。。而《梅花喜神谱》则侧重于梅花诗余——梅花画。所以《梅花喜神谱》中谱的含义与《梅谱》之“谱”类似,都表示“谱录”,是对格梅结果的记录。

虽然范成大、宋伯仁都倾其全力筑园植梅,但在规模上都不能与以南宋文化名人张镃的玉照堂梅园相比。可以说张镃是理宗时期咏梅品梅的代表,他所撰的《玉照堂梅品》(约作于光宗绍熙五年,即1194年)“代表了当时士大夫精英阶层有关文化生活的理想境界。”[7]89为文人赏梅之雅事,添加了独具品味的标准,对如何欣赏、品玩梅花作了一系列的命名和规范:“今疏花宜称、憎嫉、荣宠、屈辱四事,总五十八条。揭之堂上,使来者有所警省。”[21]张镃品梅(格梅),重在梅花与周围环境之间的交互关系,显示了梅以及与之相配的物对人的感受。以梅喻人,从人生活的环境类比梅花的生存环境。人即梅花,梅花即人,这是梅花人格化的极至表现,而宋伯仁《梅花喜神谱》可以说是这种思想的延续。从宋时“喜神”即“画像之意”可知,宋伯仁的《梅花喜神谱》是把梅花和人直接相对应,画梅就是画像。“梅花喜神谱”的意思就是以梅喻人,一幅一幅的梅画就是一帧一帧地为梅花画像。而每一幅梅花像图,都是宋伯仁“筑亭以对”,深刻体悟的结果。

因此,岛田修二郎认为《梅花喜神谱》是“梅态谱”有一定道理,但把它看作是墨梅画谱[22]似欠妥当。而日本田中丰藏将其置入墨梅画谱中讨论[23]、小林宏光把它看作最早的墨梅画谱[24]和美国学者Maggie Bickford认为其仿袭早已存在的墨梅画谱并改动其技法口诀⑨1993年美籍艺术史学者Maggie Bickford认为宋伯仁《梅花喜神谱》是仿袭早已存在的墨梅画谱,在抄录图像与标题后,以自作的五言诗代替原有的画法口诀而成的。Maggie Bickford,“Stirring the Pot of State:The sung Picture-Book Mei-Hua His-Shen Pu and Its Implication for Yuan Scholarpainting,”Asia Major,third series,Vol.6,Part2(1993),第169-236页.,这些都是不正确的,都有方向性的问题。如果Maggie Bickford的假定和想像成立,笔者按其思维模式假定和想像,同样可以推导出宋伯仁的《梅花喜神谱》是一部精密的科学研究著作。张艳芳在《梅花欣赏栽培166问》中,把《梅花喜神谱》中的图像与江梅型单瓣品种“雪梅”的开花过程作了对照,发现雪梅的开花过程与宋伯仁《梅花喜神谱 》记录的梅花荣悴过程是一样。[25]

总之,宋伯仁是一位诗人、画家,更是一位儒生,其真正的抱负是“得君行道”,建功立业,而不是一位靠卖画授徒谋生的画家,不会局限于从技法的角度或从植物学的角度考虑。

四、序文中的格物思想

《梅花喜神谱》的序文大致可分为三部分。首先,说明爱梅是他的天性,他特别认同梅花所包含的隐逸和孤芳自赏的特性,咏梅作诗以表其志;其次,说明其绘制《梅花喜神谱》的全部过程;最后,通过与假想之客的问答,表白其制谱的真正目的是“动爱君忧国之士,出欲将,入欲相,垂绅正笏,措天下于泰山之安”,即治国平天下。因此,我们可以说,宋伯仁的《梅花喜神谱》就是其儒学思想在观梅、赏梅过程中的体现,其序言集中反映了他格一物(梅花)的心路历程。

原油油罐在服役过程中由于应力的存在及特定的腐蚀环境,一些具有应力腐蚀敏感性的钢材料极易发生应力腐蚀开裂。油罐罐底所承受的应力比较复杂,长期的应力拉伸下,处于罐底水环境的油罐罐底就会发生应力腐蚀开裂,使得保护涂层和阴极保护失效,导致罐底钢材的全面腐蚀加剧。根据钢材在介质中应力腐蚀的形态,将应力腐蚀分为穿晶型应力腐蚀(TGSCC)和沿晶型应力腐蚀(IGSCC)。其中,穿晶型应力腐蚀在近中性溶液中发生,而沿晶型应力腐蚀则发生在高pH值溶液中。

宋儒格物强调亲身体验,有时甚至测量比较。《朱子语类》载:

“昔有道人云:笋生可以观夜气,尝插竿以记之,自早至暮,长不寸分,晓而视之,已数寸矣。次日,问:夜气莫未说到发生处。曰:然,然。彼说亦一验也。后在玉山僧舍观之,则日夜俱长,良不如道人所说。”[26]3288

这就是著名的朱子格竹的出典。这种亲身体验的格物方法一直流传到明代,广为人知的“阳明格竹”[27],就是按照朱熹的格物方式去认识自然、参悟天理的。只是心学和理学的体悟方式不同而产生不同的结果,但是二者的出发点是相同的。陆九渊《语录》云:“伯敏云:无个下手处。先生云:格物是下手处。伯敏云:如何样格物?先生云:研究物理。”[28]285可见朱、陆求理的方法是一致的,从观察、体验一草一木开始践履其道德原则。从宋儒格物思维模式的角度分析,宋伯仁格梅穷梅花之理的思想主要表现在如下几方面:

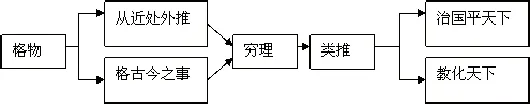

1.宋儒格物的方式:一是“从近处外推”,二是“格古今之事”。宋伯仁置园植梅,筑亭对梅,就是一种亲身体验,犹如朱熹、阳明之格竹,这是其道德实践的出发点。在格梅过程中,他既有亲身的观察体验(“辟圃以栽,筑亭以对”),又通过古今之事(“得非广平公以铁石心肠赋未尽梅花事”、止三军渴、调金鼎羹)思考、想像梅花的品性,以及思考如何穷梅之理(“每于梅,犹有未能尽花之趣为慊”),并把格梅体验刊为《清臞集》和《梅花喜神谱》。这是典型的宋儒格物的思维方式。

2.宋儒强调格物穷理,并说要“逐件逐事一一根究著落到底”。[26]678而格物的心态则如朱熹在《朱文公文集》中说的:“积久贯通,然胸中判然不疑所行,而诚意心正矣。”[29]我们从《梅花喜神谱》的序言中可以看出,宋伯仁格梅之精,几能究根到底。他“于花放之时”,无论是清晨(满盱清霜),还是星夜(满肩寒月),不管是竹篱边,还是茅舍下,常常能见到宋伯仁徘徊于梅树间的身影。他格梅花的具体方法有:一是闻,闻其香;二是吹,观其变化;三是挼,体察其质感;四是嚼,嚼其味⑩在林洪的《山家清供》中有关用梅花作原料的食品有六、七种之多。见元·陶宗仪《说郛》卷74上,林洪《山家清供》。。在此基础上,宋伯仁对梅花还要仰观俯察,观其分合、卷舒,唯恐有未穷处。同时,他根据梅花的生长过程,“自甲而芳,由荣而悴”,将其形、态、气质图写记录。这是何等的体察入微!这种对梅花的观察体验方式,前无古人,后无来者,是宋伯仁“诚意心正”的表现,非理学家不能及。这是典型的宋儒格物方式,朱熹格竹只谈到他测量竹子的生长情况,王阳明格竹只谈其格竹的感受——劳思致疾,而宋伯仁把格梅过程跃然纸上。

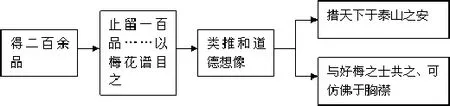

3.宋儒格物,其结果是“于一事上穷尽”,并达到“豁然贯通”,通过类推而达到格物穷理的目的。宋伯仁对梅花通过常久的“嗅蕊挼香”、仰观府察,得梅花图“二百余品”,并体会到梅花“冷冷然清奇俊古,红尘事无一点相着”这一品格,与“放浪形骸之外,如不食烟火食”的“孤竹二子”、“商山四皓”、“竹溪六逸”、“饮中八仙”、“洛阳九老”、“瀛洲十八学士”无异。通过道德联想,把梅花的品格与这些“不食烟火食”的隐逸之士联系在一起,赋予梅花幽逸高雅、凌寒独放的崇高品格。

然而,宋伯仁作为一个儒生,时刻不忘“爱君忧国”,企求“得君行道”,以实现其奋发进取、建功立业的热望。这里宋伯仁巧妙地设计了“对问体”k宋伯仁在这篇《序言》中的写作方法,是袭用了战国以来文学技巧中的“对问体”。对问体的文学写作技巧,自战国时代宋玉的《对楚王问》开始,仿袭者便很多。的文学写作技巧,通过一问一答,阐述其真正的意图目的——“出欲将,入欲相,垂绅正笏,措天下于泰山之安”——治国平天下。同时表达其教化天下的思想——“如是,则谱不徒作,未可谓闲工夫作闲事业,无补于世道。宜广其传,敢并及之,以俟来者”,以及“欲与好梅之士共之”,“于梅未花时,闲一披阅,则孤山横斜,扬州寂寞,可仿佛于胸襟”。宋伯仁籍由《梅花喜神谱》所传达的道德践履的信息,若透过其所留存的《雪岩吟草甲卷·忘机集》和《雪岩吟草乙卷·西塍集》里的诗文,同样可以发现其道德实践的强烈心愿。他在《雪岩吟草甲卷·忘机集》序言中说:“余岂能诗?……而拳□爱君忧国之忱,庶可以发扬其万一。”[13]1可见其终极目的是为了道德实践——爱君忧国。用模式表示,如图:

宋儒格物的一般模式一:

宋伯仁格梅模式一:

关于格物的具体方法和程序,即所谓的“次第工程”,也是宋儒格物思想的一个重要内容,甚至是核心内容。程颐多次讲、朱熹反复强调的“今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处”,即积累——贯通——类推[30]303-314,便是格物穷理的具体方法和核心。当然,程朱反对只格一物,朱熹强调“理会一件又一件”,但是更重视“理会一重又一重”。[26]286而格物的下手处则是从一事一物开始。

对具体的物(如梅花)来说,具体的方法不外两方面:一从近处外推,二格古今之事,这可以说是格物的思维模式。而就具体的方法和程序,从哲学的角度讲,其概念本身就很抽象,更何况宋代儒学吸收了很多佛学中的成份,重体验而近神秘。格物思想也是一种由内到外的观照。如果一定要把格物过程分解为具体可感之物,则表现为两方面:

这是一篇多么完善的宋儒格物穷理的操作性文件!

从格梅开始,通过对梅花不同时序(清霜、寒月)、不同环境(竹篱茆屋边)、不同方位(低昂、俯仰、分合、卷舒)、不同生长阶段(自甲而芳,由荣而悴)的全方位体察,以及对古代梅花事的思考,而穷尽梅花之理,即知晓梅花之精神品格,通过类推和道德想像,打通梅花与“孤竹二子”、“商山四皓”、“竹溪六逸”、“饮中八仙”、“洛阳九老”、“瀛洲十八学士”之间的联系。并以此表达其“出欲将,入欲相,垂绅正笏,措天下于泰山之安”之心和治平天下的信心。用模式表示,如图:

宋儒格物的一般模式二:

宋伯仁格梅模式二:

其实,《梅花喜神谱》序言中所传达的格梅模式,在其诗画结合的图谱中更具体地体现了出来。

五、格物与《梅花喜神谱》的诗画创作模式

如前所述,格物产生的两方面直接结果,一为图像的呈现,这就是绘画;一为思想或感受,以文字形式显现,这就是诗文或相当于现代的科学研究记录。苏轼在艺术实践中“诗画本一律”主张的提出,一方面是他在格物中,诗文(即因物像的观照所产生的感受)在图像中的体现;另一方面是他深刻地体悟到艺术各门类之间具有共通性。这标志着“理一分殊”观念在艺术领域得到普遍的认同,人的主体意识在绘画作品中的强化,画中的题跋变得越来越普遍。苏轼、米芾、宋徽宗等人画中题跋的示范作用,和宋徽宗以诗为题,以画取士的考试制度使“诗中有画,画中有诗”的观念更加深入人心。

图1 《梅花喜神谱》“扇”

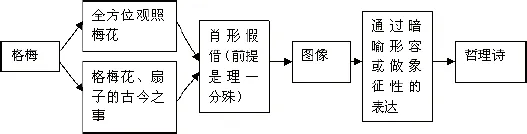

根据我在《扬无咎画梅中的格物思想——〈四梅花图〉新解》中的分析,《梅花喜神谱》里所表现出的格梅、画梅、咏梅的思维模式早在南宋初年扬补之的《四梅花图》中就开始呈现,可以说《梅花喜神谱》是对扬补之《四梅花图》创作思维的继承和深化。[31]《梅花喜神谱》序言中所表现出的格物模式,在图谱中得到了更具体、细致的展现。

首先,关于图谱的创作思路——诗画的来源和完成的先后次序,宋伯仁在序言中说得很明确。他说:“图写花之状貌,得二百余品,久而删其具体而微者,止留一百品,各名其所肖,并题以古律,以梅花谱目之。”通过对花写生,把自然物象转换成视觉图像,获得二百余幅不同花序中的梅花图,按照儒学惯用的类推思维或道德想像,“删其具体而微者,止留一百品”,根据图中所呈现的梅花图像特征,把梅花的图像转换为新的形象,并以新形象的名称作为此一图的标题。最后,根据类推或道德想像所得的新形象,通过就近格或格古今之事的思维模式,用五言诗的形式阐明义理。《梅花喜神谱》就是按照这样的思维模式结集成谱。用模式表示为,梅——图——物——诗,即:格物(观照和写生)——图(视觉图像)——类推和道德想像——物(名其所肖)——穷理(诗中阐明理)。当然,在类推和道德想像中,有些梅花的意象中体现了道德倾向,有些则没有。[4]159-168

《梅花喜神谱》中的格梅模式,可以说是对序言中所采用的模式的具体化和深化,其中以诗中含有道德倾向为主,占全图谱的极大部分,由此也反映出《梅花喜神谱》的格物特点。下面就《梅花喜神谱》中呈现的道德倾向从仁、义、礼、智、信、治平、教化、归隐等方面来剖析宋伯仁格梅的思维模式。

对于宋儒来说,“仁”是儒学的核心概念。“程颢把‘仁’视为天地的道德感知,它是人的道德感来源,也是人心和天心相通共同之点。”[32]通过格物万物就能体悟天理仁心。宋伯仁在《梅花喜神谱》卷上“大开一十四枝”第五《扇》很好地体现通过“格梅”和“格古今之事”获得“仁”的道德体验。(如图1)

此图侧面略带俯视的梅花花瓣向上怒放,不方不圆的外形特征,如想像中汉桓帝赠与曹操的九华扇,又似六个角的六角扇。其诗云:“九华并六角,流传名不同。无如慰黎庶,为我扬仁风。”

对这一组诗画的格物过程可作如下解析:诗中“九华”指曹植《九华扇赋》中的九华扇,其序云:“昔吾先君常侍,得幸汉桓帝,赐尚方扇,不圆不方,其中结成文名,曰九华。”[33]15“六角”指“六角竹扇”。《晋书·王羲之传》有一则王羲之为老妇题扇的典故。当时有位“老母”,“持六角竹扇,求书于王羲之”,“羲之为书五字”,她售出时便由十二文涨至“百文”。这里他用了“九华扇”、“六角扇”的典故,这些典故虽然发生在不同时代、不同人身上,但都能给当时人带来恩惠,都是与人为善的表现。联想到宋伯仁虽然满怀壮志,却得不到重用的心理和江湖诗人行谒的表现,似乎在暗示他正期待有识之士的赏识提拔。

而从其创作的思维模式看,则是宋人格物思想一种表现。宋伯仁从格梅入手,通过两方面的观照:一是直接观照自然,二是格古今之事。通过读书获得某种哲理认识,然后获得与自然景象相应的形象。在格梅过程中,由于“理一分殊”的观念,通过推类或道德想像,即用“名其所肖”的方法类推,获得梅花如扇子的形象。在获得了对理的具体把握之后,再以具体景象加以暗喻、形容或做象征性的表达。用模式表示,如下:

这种模式在宋伯仁的《梅花喜神谱》中运用自然纯熟。宋伯仁在长期的格梅过程中,通过“推类”的理念,凭借肖形假借方法,打通了从自然物象向视觉图像的转换,获得“扇”这一与梅花相似的形象。通过读书,获得有关扇子的知识。如相传舜为广开视听、求贤以自辅,曾制作五明扇。[34]据晋·崔豹《古今注》记载,殷周时期已出现了一种用五光十色的雉尾羽做成的“翟扇”,故有“羽扇”之说。[35]早期的扇子并非用来纳凉,而是用作统治者礼仪之具,所以又叫“仪仗扇”。《晋书·王羲之传》有一则王羲之为老妇题扇的佳话。[36]这些对博学宏词科中举出身的宋伯仁来说,[37]2博通古今之事,可以说是轻车熟路。对扇子来说,从就近格原则出发,扇子是摇动生风取凉的用具。通过一系列的观照和道德想像,把梅花的精神品格和扇子的理贯通在一起。并通过诗文把这个理阐发出来。这就是宋伯仁通过《梅花喜神谱》这样的具体形式来践履其道德理想。用模式表示,如下:

宋伯仁的《梅花喜神谱》就是以这种格物模式来格梅花的。由于“万物一理”的观念,梅花之理与其他事物(扇子)之理是同一的,因此,二者是可以相通的,通过梅花可以阐发扇子之“理”,通过扇子可以认识梅花之“理”。

在朱熹的理学世界中,曾多次以扇为例推导物与理的关系。那么,这个不依赖于自然而又能生化为自然的“理”是怎样通过具有的物——扇子来推导的呢?朱熹说:

“且如这个扇子,此物也。便有个扇子的道理,扇子是如此做,合当如此用,此便是形而上之理。天地中间,上是天,下是地,中间有许多日月星辰,山川草木,人物禽兽,此皆形而下之器也。然这形而下之器之中,便各自有个道理,此便是形而上之道。”[26]1496

“譬如扇子只是一个扇子,动摇便是用,放下便是体,才放下便只是这一个道理。”[26]2372

“至如摇扇,便属阳;住扇,便是阴,莫不有阴阳之理。”[26]1604

朱熹上述有关扇子的议论,一方面,他以扇子为例,将世界万物二分为“物”和“理”两事。“物”指包括扇子在内的山川草木等有形之物,称为“形而下之器”,而“扇”之理,虽在形而下之器之中,但却是“形而上之道”。另一方面,他把扇子“如此做”、“如此用”,以及扇子的“摇”、“住”都看作是“形而上之理”使然。因此,扇子在制作前就已经存在着“如此做”、“如此用”之“理”。这样,通过常识类推,一个超越于物(扇子)而能化万物的“理”被推导出来了。而所谓的“理”,或“天理”,一方面表现为一种普遍的道德原则。张载说:“所谓天理也者,能悦诸心,能通天下之志之理也,能使天下悦且通,则天下必归焉。”[38]“天理”是为天下人所心悦诚服,又能贯通众人之意志的道德原则。如果人们均能愉快地遵守这种理,则天下归矣。另一方面,“天理”又是常在的。张载说:“只为天理常在,身与物均见,则自不私,己亦是一物,人常脱去己身则自明。”[38]285而对人来说,“理”则表现为“仁”。人是由“太虚之气”所生,而“太虚”又是“仁”之源,“虚者,仁之原”,“虚则生仁,仁在理以成之”,从而打通了“理”与“仁”之关系。所以从扇子可以推演出“仁”。因此,扇子可以成为“为我扬仁风”的工具。“‘仁’不仅代表道德,而且是从宇宙秩序中推出,拥有包含世界万物的生命意义。”[6]139-140

图2 《梅花喜神谱》“孤鸿叫月”

综上所述,在程朱理学中为了了解“天理”,必须从格物致知开始,即必须先去了解万物的知识(包括读圣贤书),然后通过内在体悟将这种包含在常识中的关系和形式理想化,即从人伦社会关系的常识和自然界的常识中推知道德规范,从而实现治平天下的目的。[6]148这就是儒生的修身模式。上述宋伯仁的格梅模式可以简化为:梅花——理——扇——理——仁(阐发作者的目的),即通过“格梅”穷得“一理”,此“理”与“扇”之理相通,再从扇之理推导出“仁”。这是宋伯仁创作《梅花喜神谱》的一般模式。从格梅获得“仁”的道德观念,在南宋理学家陈淳的诗中也有体现,其诗云:“端如仁者心,洒落万物先。浑无一点累,表里俱彻然。”[14]32334可见,梅与仁相通并非是宋伯仁的发现或独创,而是一种普遍观念。

又如“烂漫二十八枝”之十二《孤鸿叫月》(图2),画一侧面盛开的梅花其中两片花瓣如在风力的作用下微微飘摇,如万里长空中的孤鸿(雁)当空对月。其诗云:“足下一封书,子卿归自虏。虽曰诳单于,孤忠传万古。”以苏武牧羊的典故来传达苏武对汉朝的忠心,即对国的忠心。[39]其格梅模式为:梅花——理——孤鸿叫月——理——忠(忠与义的关系)。

在《梅花喜神谱》的诗文和图像中,宋伯仁就是通过这种思维模式来格梅花之道德内涵的,限于篇幅仅举两例,相关论述见本人博士论文《格致与花鸟画》。

由此可见,宋伯仁格梅是典型的程朱式“就近格”修身模式,即取常见之物格其性理,由此认识普遍之理。

同样,画梅花可以领会万物之理,那么,画梅之法,也可以运用于画万物,其技法可以是相通的。在这种思想观照下,学会画一物,就可以知画万物。在格物求理和“多识鸟兽草木之名”的思想指导下,花鸟画的“写生”成为宋儒“就近格物”的重要手段,画中题跋成为表达求“理”心得的重要载体,从而促进了花鸟画的繁荣。

本研究通过对《梅花喜神谱》的考察和研究,还原了宋伯仁在格梅、画梅的过程中如何体验与天理相通的儒家道德,揭示出南宋时期程朱理学和审美精神都成熟以后,士大夫的日常修身功夫与他们的审美情趣和创作融为一体,艺术作品被视为道德品性的自我抒写与表现。

张东华 绍兴职业技术学院 博士 副教授

[1]程颢,程颐.二程集[M].北京:中华书局,1981.

[2]竺可祯.竺可祯科普创作选集[M].北京:科学普及出版社,1981.

[3]王会昌.中国文化地理[M].武汉:华中师范大学出版社,1992:93.

[4]张东华.格致与花鸟画[D].杭州:中国美术学院博士学位论文,2012.

[5]罗大经.鹤林玉露·丙编卷4中[M].北京:中华书局,1983.

[6]金观涛、刘青峰.中国现代思想的起源[M].香港:香港中文大学出版社,2000.

[7]朱熹.河南程氏遗书(第二上)[M].北京:商务印书馆,1935.

[8]程杰.中国梅花审美文化研究[M].成都:巴蜀书社,2007:51-53.

[9]胡俊.由“美人”到“君子”——中国花鸟画意象“文人化”考释[J].新美术,2007,(2):88

[10]陈德馨.〈梅花喜神谱〉——宋伯仁的自我推荐书[J].美术史研究集刊,1998,(5).

[11]宋伯仁.雪岩吟草乙卷·西塍集[DB/OL].http://yuedu.baidu.com/ebook/483b722bfc4ffe473368ab80.html.2016-3-8.

[12]朱彭.南宋古迹考(外四种)》[M].杭州:浙江人民出版社,1983:48-49.

[13]宋伯仁.题李长啸漕元赁居[A].雪岩吟草甲卷·忘机集[C].蒋氏密韵楼,民国(1911-1949).

[14]杨万里.诚斋集(卷21)[A].全宋诗[C].北京:北京大学出版社,1991.

[15]吕胜已.满江红[A].唐圭璋.全宋词[C].北京:中华书局,1965:1759.

[16]陶宗仪.说郛[A].林洪.山家清供[C].北京:中国书店,1986:5-27.

[17]陈俊愉.中国梅花品种图志[M].北京:中国林业出版社,1989:7.

[18]吕祖谦.吕祖谦全集(卷15)[A].庚子辛丑日记[C].杭州:浙江古籍出版社,2008:238.

[19]陈植锷.北宋文化史述论[M].北京,中国社会科学出版社,1992:520-524.

[20]范成大.梅谱[A].孔凡礼.唐宋史料笔记丛刊·范成大笔记六种[C].北京:中华书局,2002:253.

[21]周密.齐东野语(卷15)[A].张镃.玉照堂梅品[C].北京:中华书局,1983:274-276.

[22]岛田修二郎.松斋梅谱提要[A].文化[C].1956:211-233;岛田修二郎.松斋梅谱解题》[A].松斋梅谱[A].日本:广岛市立图书馆,1988:3-37;岛田修二郎.梅花喜神谱[A].中国绘画史研究[C].东京:中央公论美术,1993:453.

[23]田中丰藏.宋本梅花喜神谱[A].中国美术の研究[C].东京:二玄社,1964:205-213.

[24]小林宏光.中国の版画[M].东京:东信堂,1995:95.

[25]张艳芳.梅花欣赏栽培166问[M].北京:中国农业出版社,2007:185-187.

[26]黎靖德编.朱子语类(卷138)[M].北京:中华书局,1985.

[27]王守仁.王文成全书(卷3)[A].语录三·传习录下[C].济南:山东友谊出版社,2002;余英时.宋明理学与政治文化[M].长春:吉林出版社,2008:354、57.

[28]陆九渊.陆九渊集(卷35)[A].语录[C].北京:中国书店出版社,1992:285.

[29]朱熹.朱子全书(第24册)[M].上海:上海古籍出版社、合肥:安徽教育出版社,2002:3493.

[30]陈来.朱子哲学研究[M].上海:华东师范大学出版社,2000:303-314.

[31]张东华.扬无咎画梅中的格物思想——〈四梅花图〉新解[J].学院美术,2014,(2):16-19.

[32]金观涛、刘青峰.中国思想史十讲(上卷)[M].北京:法律出版社,2015:252.

[33]丁晏.曹集诠评一(卷2)[A].王云五.万有文库第一集一千种[C].1931:15.

[34]郑樵.通志(卷2)[M].杭州:浙江古籍出版社,2000.

[35]崔豹.古今注(卷上)[M].上海:上海古籍出版社,1987:850-101.

[36]房玄龄.晋书·王羲之传(第7册,卷80)[M].北京:中华书局,1974:2100.

[37]佚名.乌青文献·传略[A].西塍稿三卷[C].台北:新文丰出版公司,1989:2.

[38]张载,章锡琛.张子全书(卷2)[M].北京:中华书局,1978.

[39]班固.汉书[M].北京:中华书局出版社,1964:2466.

J209.2

A

1009-4016(2016)01-0017-12

2016年浙江省社科规划课题成果(16NDJC302YBM)。