顺行胆道造影胰管显影的临床意义及内镜治疗

王兰,张诚,杨玉龙,李婧伊,马跃峰,林美举,张洪威,史力军,祁春春

·经验交流·

顺行胆道造影胰管显影的临床意义及内镜治疗

王兰1,张诚2,杨玉龙2,李婧伊2,马跃峰2,林美举2,张洪威2,史力军2,祁春春2

(大连大学附属中山医院,辽宁 大连 116001,1.护理部;2.胆道微创外科)

目的 探讨顺行胆道造影胰管显影的临床意义与内镜治疗效果。方法 回顾性分析我院2012年1月至2014年12月行顺行胆道造影的384例患者临床资料。结果 顺行造影胰管显影68例,纳入51例,其中术前诊断为胆总管结石18例,胆囊结石14例,胆囊结石并胆总管结石19例,合并胰腺炎病史14例;造影发现胰管造影剂排泄延迟32例,造影剂排泄正常19例。经顺行胆道造影、胆道镜和(或)十二指肠镜等检查确定乳头旁憩室43例,胆胰合流异常35例,壶腹部隔膜缺失或功能缺陷7例,十二指肠乳头狭窄5例,Oddi括约肌功能障碍3例,原因不明2例。29例行内镜下胆胰分流术并置入一体式胰胆管引流管,未出现急性胰腺炎、胆道出血、胆漏等术后并发症,术后再次顺行胆道造影胰管未显影24例,胰管显影但造影剂排泄正常5例。随访1~3年,内镜治疗组复发胰腺炎1例、胆总管结石2例,非内镜治疗组复发胰腺炎6例、胆总管结石5例、胆囊结石4例,其中胰腺炎及胆囊结石发生率的差异具有统计学意义(P<0.05)。结论 顺行胆道造影胰管显影提示存在胆胰汇合部疾病,此类患者采取内镜下胆胰分流术可以降低胰腺炎及胆结石的发生率。

顺行胆道造影;内镜下胆胰分流术;胆胰合流异常;急性胰腺炎;胆总管结石;胆囊结石

顺行胆道造影作为胆道引流术后常规的检查项目,在诊断胆管狭窄、胆总管残留结石、胆漏等方面具有重要的价值[1]。胆胰结合部位是胆胰管的门户结构,该部位结构及功能的异常,如胆胰合流异常、十二指肠乳头狭窄、十二指肠乳头功能障碍等是导致胆胰疾病的始作俑者[2-3]。普通胃肠造影对于该区域敏感性差,动态造影虽然能清晰显示胆胰管结构,但是胰管同时显影这一现象往往被影像科医生所忽略。从2012年1月至2014年12月我们完成384例顺行胆道造影,对胰管显影的患者采取胆道镜、十二指肠镜检查检查进一步明确胰管显影的原因,同时对部分患者实施内镜下胆胰分流术,在预防胰腺炎及胆结石复发中具有显著疗效,现报道如下。

1 资料和方法

1.1一般资料

2012年1月至2014年12月于我院胆道微创外科行顺行胆道造影的384例患者,其中男179例,女205例,年龄26~92岁,平均47.3岁。

1.2纳入及排除标准

纳入标准:(1)胆胰疾病行胆汁外引流术,包括:经皮经肝胆囊穿刺引流术(percutaneous transhepatic gallbladder drainage,PTGD)、经皮肝穿胆道引流(percuteneous transhepatic cholangio drainage,PTCD)、胆囊造瘘术、胆道探查并T管引流术;(2)胆囊及肝内外胆管无结石或已经手术取净;(3)顺行胆道造影胰管显影;(4)接受十二指肠镜检查或治疗;(5)资料完整。排除标准:(1)放置胆道内支架;(2)胰管结石;(3)壶腹部肿瘤;(4)行胆肠吻合或胰十二指肠切除术;(5)胆囊切除者;(6)胆总管囊肿。最终符合纳入标准的患者共51例。

1.3分组

符合纳入标准者根据患者是否接受内镜下胆胰分流术分为内镜治疗组(29例)及非内镜治疗组(22例),两组在年龄、性别、基础疾病、胆总管直径的差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性(见表1)。

表1 内镜治疗组与非内镜治疗组一般资料比较

1.4诊断标准

(1)胆胰合流异常(pancreaticobiliary maljunction,PBM):①显影的胰管与胆总管在十二指肠壁外高位汇合,十二指肠降段切线位投照时共同管长度≥6 mm;②胆总管与主胰管汇合角度大于45°;③胆汁内胰淀粉酶含量超过1 000 U/L;③胆总管与主胰管之间存在未退化的背侧胰管等异常交通。具备其一即可诊断PBM[5-6]。(2)壶腹部隔膜缺失或功能:胆道镜进入胆总管末端或侧壁上观察到胰管开口。(3)造影剂排泄延迟:胆管或胰管内造影剂超过3 min仍未排入十二指肠,或超过10 min仍未排尽。

1.5手术器械

日本Olympus TJF-260vs电子十二指肠镜,德国ERBE ICC-200高频发生器,美国Boston导丝(黄斑马导丝和超滑导丝)、弓形乳头括约肌切开刀胆道扩张探条、针状乳头括约肌预切开刀、球囊扩张导管(气囊长度5.5 cm,有效直径0.8~3.0 cm,压力3~9 ATM)、取石球囊(直径9~15 mm)、鼻胆引流管(直径7 Fr、8.5 Fr)、胰管内引流管(直径5~7 Fr,长度5~12 cm),德国Endo-Flex取石网篮、碎石网篮、圈套器、异物钳,胆汁胰液引流管(发明专利:201510238034.9;201510235964.9)。

1.6治疗方法

术前空腹8 h以上,术前肌肉注射丁溴东莨菪碱20 mg,地佐辛5 mg。口服达克罗宁胶浆10 mL行咽喉部粘膜麻醉,不能耐受者采用丙泊酚3~5 mg/(kg·h)泵入行静脉复合麻醉。术后禁食水,次日晨查血尿淀粉酶、血常规、肝功能,观察胆汁性状,常规应用3~5 d广谱抗生素、抑酸及解痉药物,术后1周拔除外引流管,放置一体式胰胆管支架患者同时拔除胰管支架,普通支架者于术后1周于肠镜或胃镜下采取异物钳或圈套器取出。

(1)放养密度 山塘水库养殖中华鳖的放养密度当然不能等同于池塘养殖,应低于普通池塘养殖的密度,具体多少要视水面大小、环境条件而定,一般控制在30~80只为宜,既要确保中华鳖的野生品质,又要保证有一定的经济效益。

1.6.1顺行胆道造影:手术于DSA进行,经引流管缓慢注入造影剂(1∶1碘海醇),观察肝内外胆管显影的顺序,是否存在胰管显影、造影剂泄延迟、胆胰合流异常、结石残留、胆管狭窄等。

1.6.2胆道镜检查:携带T管者,顺行胆道造影后,经T管瘘道置入电子胆道镜观察,了解胆总管末端乳头括约肌形态,是否可以观察到胰管开口。

1.6.3十二指肠镜检查:顺行胆道造影发现上述异常者,采取十二指肠镜检查,其操作同常规,需详细了解十二指肠乳头类型、长度,有无乳头旁憩室、乳头炎、乳头萎缩、乳头肿瘤、乳头狭窄等情况,怀疑乳头肿瘤者可剖开乳头取深部组织病理。

1.6.4内镜下乳头括约肌切开术(endoscopic pancreatic sphincterotomy,EST):在导丝引导下先行胰管插管,插管成功后置入胰管内引流管,再行胆管插管,其中携带T管及PTCD管者,可经外引流管顺行置入导丝,使用异物钳将十二指肠腔内导丝拽出,于导丝引导下置入乳头括约肌切开刀至胆总管内,再调整导丝方向即可[4]。胆管插管成功后采取切凝混合电流逐步切开乳头括约肌至胰管括约肌开口显露,保留约5 mm胆胰管共同通道,并使切开的乳头呈“哆开”状态,进而完成胆胰分流,易于胆汁及胰液的排泄,终止胆汁胰液反流。

1.6.5内镜下十二指肠乳头球囊扩张术(endoscopic papillary balloon dilation,EPBD):对于乳头狭窄、憩室旁乳头、乳头萎缩者,先行EST小切开,随后使用直径1~1.5 cm胆道柱形球囊,逐级扩张十二指肠乳头,放置一体式胆胰引流管。

1.7随访

电话及门诊随访,了解有无胰腺炎复发,定期复查肝功、血尿淀粉酶及肝胆胰超声,如肝功异常或出现发热、黄疸等症状行上腹部CT及MRCP检查明确是否存在结石复发。

应用SPSS 21.0对数据进行整理分析,计数资料采用x2检验的精确概率法进行分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

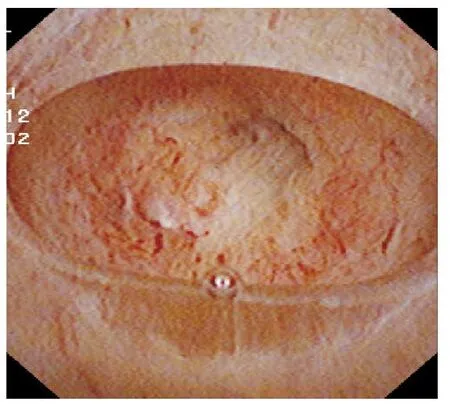

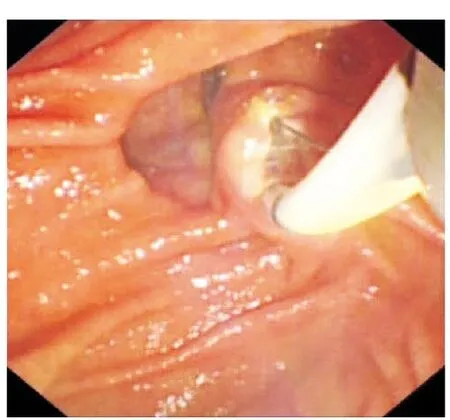

384例患者行顺行造影发现胰管显影68例,见图1。符合纳入标准共计51例,其中术前诊断为胆总管结石18例,胆囊结石14例,胆囊结石并胆总管结石19例,合并胰腺炎病史14例;携带T管37例,胆囊造瘘管7例,PTCD管3例,PTGD管4例;胰管造影剂排泄延迟32例,造影剂排泄正常19例。经顺行胆道造影及十二指肠镜等检查确定乳头旁憩室43例、PBM 35例、十二指肠乳头狭窄5例、Oddi括约肌功能障碍3例,经胆道镜检查诊断为壶腹隔膜缺失或功能缺陷7例,但2例胰管显影原因不明确,见图2。

内镜治疗组共29例,行内镜下胆胰分流术并放置一体式胰胆引流管,见图3。术后未发生急性胰腺炎、胆道出血、胆漏等并发症,术后1周拔除一体式胰胆引流管,再次行顺行胆道造影发现胰管未显影24例,见图4,胰管显影但造影剂排空正常5例。随访1~3年,内镜治疗组复发胰腺炎1例,复发胆总管结石2例;非内镜治疗组共22例,复发胰腺炎6例,复发胆总管结石5例,复发胆囊结石4例。与非内镜治疗组组比,内镜治疗组的胰腺炎复发率和胆囊结石复发率明显降低(P<0.05),但胆总管结石复发率差异无统计学意义(P>0.05)。

图1 经T管胆道造影胰管显影

图2 胆道镜于胆总管末端观察到胰管开口

图3 内镜下行胆胰分流术

图4 再次经T管造影胰管显影消失

3 讨论

3.1胆胰汇合部解剖

生理情况下,末端胆总管和胰管几乎呈平行走形,分别进入十二指肠壁内,在十二指肠黏膜下汇合形成一膨大的共同通道,最后进入十二指肠乳头。在末端胆管、胰管及壶腹周围有纤维肌性组织包裹,分别形成胆管上括约肌、胆管下括约肌、胰管括约肌及壶腹括约肌,统称为Oddi括约肌[7]。除了上述括约肌外,胆胰管在穿过十二指肠肌后,两者之间还含有一些纵由行肌束形成的肌性间隔,随后间隔变薄,其下缘形成很薄的膜性间隔,又称为壶腹隔膜,覆盖于胰管开口的表面[8]。上述结构共同调节胆汁及胰液的流动,维持胆管及胰管内压力,其中胆管内压2.74~2.94 kPa(28~30 cmH2O),胰管内压2.94~4.90 kPa(30~50 cmH2O)[9],并具有防止十二指肠内容物向胆胰系统反流以及胆汁与胰液之间相互反流的作用。

3.2胰管显影的原因分析

顺行胆道造影时,引流管周围胆管先显影,造影剂随后逐渐充盈胆总管及肝内胆管,当胆道压力升高到一定数值后,胆管括约肌开放,造影剂进入共同通道内,流动的胆汁同时推动壶腹隔膜关闭胰管口,当壶腹部括约肌开放后,造影剂方才排入十二指肠。黎冬暄等[10]利用成人新鲜胆、胰、十二指肠标本进行实验发现,壶腹隔膜正常者胆总管灌注压力高于33.0 kPa(336.6 cmH2O)时,主胰管仍无液体流出,说明壶腹隔膜具有强大的抗反流功能,因此顺行胆道造影时胰管不应该显影。正常人共同通道长度在4~12 mm之间,Oddi括约肌长度平均6 mm,当汇合角度>45°或共同通道≥6 mm为诊断胆胰合流异常(pancreaticobiliary maljunction,PBM)的关键指标[11]。周存在等[12]发现术后胆道造影主胰管的显影率为38.2%,其中的PBM发生率高达69.2%。本组资料中顺行胆道造影时胰管显影的发生率为17.7%(68/384),其中PBM发生率为68.6%(35/51)。

黎冬暄等[8]对23例新鲜标本解剖观察发现,21例存在完整的壶腹隔膜,胆胰管平均汇合角度为9.5°;但另2例标本,这一组织构造有缺陷,表现为壶腹部隔膜短而厚,且不能遮盖胰管开口,胆胰管平均汇合角度为37.5°。李旭等[13]研究发现T管造影胰管显影可能与壶腹部隔膜功能缺失相关,而胰胆管汇合角度大可能是造成壶腹隔膜缺失的重要原因,但是目前对壶腹隔膜缺失尚缺乏直接的诊断标准。本组资料中37例患者行胆道镜检查时于胆总管末端或侧壁上发现胰管开口7例,虽然患者的胰胆管共同通道的长度属于正常范围内,但是胰胆管汇合角度却大于45°,符合PBM的诊断,余下的30例患者并未发现胰管开口,说明壶腹隔膜完整,在进行胆道镜检查时,胰管开口已被壶腹隔膜所遮蔽。笔者认为胆道镜检查过程中于胆总管末端或侧壁上发现胰管开口可以作为诊断壶腹隔膜缺失及PBM的直接证据。

顺行胆道造影胰管显影必须同时具备以下条件:①存在共同通道;②胰管括约肌缺失或功能障碍;③壶腹隔膜缺失或功能缺陷;④共同通道堵塞或壶腹括约肌功能障碍。因此顺行胆道造影出现胰管显影是诊断胆胰汇合部疾病的重要方法。

3.3胰管显影导致的疾病分析

存在共同通道、共同通道的阻塞及胆汁反流入胰管被认为是发生胆源性胰腺炎的三个重要因素,其中前二个因素是造成胆汁反流的基础,而胆汁反流入胰管又是引发胰腺炎的关键步骤。因此顺行胆道造影胰管显影者,胆汁亦可进入胰管内可诱发胰腺炎。Sugiyama等[14]报道PBM的患者急性胰腺炎的发生率高达31%,还可以并发慢性胰腺炎或胰管结石等。本研究发现顺行胆管造影胰管显影患者中PBM的发生率为68.6%,而胰腺炎病史的发生率为27.4%(14/51)。

当高压的胰液反流入胆总管或胆囊时,活化的胰酶也可以引起胆管及胆囊上皮的损伤、改变胆汁成分,继而发生胆总管囊肿、胆囊炎、胆管炎、胆石症及胆囊癌等。本研究的排除资料中就存在4例胆总管囊肿及5例壶腹部肿瘤,而符合纳入标准的51例患者中,胆囊结石发生率64.7%(33/51),胆总管结石发生率为72.5%(37/51)。即使取出胆囊及胆总管内结石,顺行胆道造影胰管显影者中非内镜治疗组1~3年急性胰腺炎的复发率为27.3%(6/22),胆囊结石发生率为18.2%(4/22),胆总管结石复发率为22.7%(5/22),进一步说明胆胰反流与胆石症及急性胰腺炎的发生有密切的关系。

3.4胰管显影的治疗

胆囊癌和胆胰合流异常相关性的Meta分析认为[15],为了预防胆囊癌,无先天性胆总管扩张的胆胰合流异常患者,尤其是无胆囊结石年轻女性患者,推荐腹腔镜下胆囊切除术;如果存在胆总管扩张,则应实施胆囊切除及Roux-Y胆肠吻合术。预防性的胆囊切除及外科胆胰分流术往往难以被患者接受,而且手术指征欠合理。早在1994年,EST被应用于不能耐受手术的急性胆源性胰腺炎(acute biliary pancreatitis,ABP)的治疗,目前该技术已被广泛应用于ABP的治疗中,通过置入胰管内外引流管,可以促进胰腺炎的恢复,EST可以解除十二指肠乳头狭窄、缩短共同通道以保持胆汁的通畅引流,EST后即使不行胆囊切除术,ABP的复发也是罕见的[16]。Terui等[17]研究认为对于对有胆胰合流异常的顽固性胰腺炎,EST是一种有用的治疗方法。

顺行胆道造影异常者,通过实施十二指肠镜检查,可以直视下观察到十二指肠乳头类型、长度,判断有无乳头旁憩室、乳头炎、乳头萎缩、乳头肿瘤、乳头狭窄等胆胰汇合部疾病;怀疑乳头肿瘤者与剖开乳头取深部组织病理;在明确诊断的同时可实施内镜下胆胰分流术,易于胆汁及胰液的排出,减少胆汁胰液分流;该操作方法具有创伤小、恢复快等优点。本研究发现内镜治疗组胆总管结石、胆源性胰腺炎及胆囊结石的复发率均低于非内镜治疗组,其中胰腺炎及胆囊结石的发生率具有显著差异(P<0.05),进一步说明内镜下胆胰分流术科降低胆胰反流所引起的相关疾病。但是EST也属于有创操作,术后早期并发症主要包括急性胰腺炎、出血、胆系感染、胆囊炎和穿孔等,其总体发生率为3.4%~8.3%,死亡率0.2%~0.6%;术后远期并发症包括胆管结石复发、胆管炎、胆囊炎、肝脓肿、胰腺炎等,其中胆总管结石复发率高达8.%~15%[18]。为了降低EST早期并发症,采取导丝引辅助插管、乳头括约肌小切开联合球囊扩、经弓形刀的混合电流电切、术后放置鼻胆管及胰管引流管、经鼻胆管冲洗等可以显著降低术后近远期并发症的发生率[19-20]。本组资料中内镜组29例患者采取上述方法后未出现术后未发生急性胰腺炎、胆道出血、胆漏等近期并发症,虽然出现3例远期并发症,但是也显著低于非内镜治疗组。

[1] 朱欣, 杨建辉, 鲁葆春, 等. 超声内镜与术中胆道造影对可疑胆总管结石的诊断比较 [J]. 中华肝胆外科杂志, 2015, 21 (11): 755-757.

[2] 王坚. 提高对胆胰肠结合部疾病诊断和治疗特殊性的认识[J]. 中华消化外科杂志, 2012, 10(1): 50-53.

[3] 程琳, 张子钦, 王成林, 等. 胰胆管汇合异常病理解剖与胰胆系疾病关系研究 [J]. 中华肝胆外科杂志, 2011, 17(10): 801-804.

[4] 祁春春, 马跃峰, 邹瑞, 等. 内镜逆行胰胆管造影联合经皮经肝胆管引流治疗恶性地位胆道梗阻 [J]. 中华肝胆外科杂志, 2015, 21(4): 274-275.

[5] KAMISAWA T, SUYAMA M, FUJITA N, et al. Pancreatobiliary reflux and the length of a common channel [J]. J Hepatobiliary Pancreat Sci, 2010, 17(6): 865-870.

[6] KAMISAWA T, ANDO H, HAMADA Y, et al. Diagnostic criteria for pancreaticobiliary maljunction 2013 [J]. J Hepatobiliary Pancreat Sci, 2014, 21(3): 159-161.

[7] 林擎天. Oddi括约肌功能障碍的诊断与治疗 [J]. 肝胆胰外科杂志, 2010, 22(6): 443-445.

[8] 黎冬暄, 田伏洲, 李红, 等. 胆胰合流布解剖特点及其意义-23例新鲜标本解剖结果报告 [J]. 四川医学, 1998, 19(1): 6-7.

[9] 公伟, 李占元. 胆胰合流异常和胆胰疾病 [J]. 中国现代普通外科进展, 2005, 8(3): 138-140.

[10] 黎冬暄, 田伏洲, 李红, 等. 壶腹隔膜的形态及其生理意义[J]. 中国临床解剖学杂志, 1999, 17(3): 252-253.

[11] 姚毅, 胡健, 周浙江, 等. 胆胰合流异常MRCP征象分析 [J].医学影像学杂志, 2014, 24(9): 1650-1653.

[12] 周存在, 李占元, 曾庆东, 等. 术后胆道造影诊断胰胆管合流异常18例临床分析 [J]. 中华外科杂志, 2006, 44(5): 336-337.

[13] 李旭, 王雨, 田伏洲, 等. T管造影合并胰管显影的临床意义[J]. 重庆医学, 1999, 28(4): 253-254.

[14] SUGIYAMA M, ATOMI Y, KURODA A. Pancreatic disorders associated with anomalous pancreaticobiliary junction [J]. Surgery, 1999, 126(3): 492-497.

[15] DENG Y L, CHENG N S, LIN Y X, et al. Relationship between pancreaticobiliary maljunction and gallbladder carcinoma: meta-analysis [J]. Hepatobiliary Pancreat Dis Int, 2011,10(6): 570-80.

[16] 张诚, 杨玉龙, 林美举, 等. 十二指肠镜在复发性非结石性急性胰腺炎中的应用 [J]. 肝胆胰外科杂志, 2013, 25(6): 500-502.

[17] TERUI K, YOSHIDA H, KOUCHI K, et al. Endoscopic sphincterotomy is a useful preoperative management for refractory pancreatitis associated with pancreaticobiliary maljunction [J]. J Pediatr Surg, 2008, 43(3): 495-499.

[18] 王子恺, 杨云生, 孙刚. 应重视胆总管结石EST术后远期并发症的防治 [J]. 中华医学杂志, 2014, 94(40): 3124-3126.

[19] 智发朝. ERCP并发症及其防治策略 [J]. 中华消化内镜杂志, 2009, 26(5): 227-230.

[20] 张诚, 杨玉龙, 林美举, 等. ENBD术后鼻胆管冲洗的临床价值 [J]. 肝胆胰外科杂志, 2013, 25(4): 323-325.

(本文编辑:张和)

R657.5

B DOI:10.11952/j.issn.1007-1954.2016.05.015

2016-04-25

王兰(1984-),女,辽宁大连人,主管护师。

简介]杨玉龙,主任医师,博士,E-mail:yangyulong0595@sina.com。