教育服务合作供给视角下的民办学校:角色定位与政策支持①

韩巍

(中国劳动保障科学研究院,北京100029)

教育服务合作供给视角下的民办学校:角色定位与政策支持①

韩巍

(中国劳动保障科学研究院,北京100029)

当前我国的民办教育正遭遇着在理念上受到高度重视,但在政策和现实中却处于发展相对无力的悖论。从教育服务公私合作供给的角度来看,可以将教育服务的供给模式划分为五种模式:教育产业化模式、企业化办学模式、非营利模式、政府购买模式、传统公办和捐助模式。如果将民办学校作为分析的中心,从民办学校的数量(所占比重)和性质(公益性还是营利性)两个维度出发,可以建构出民办学校在这五种模式中所扮演角色的一个分析框架。在未来,应该建立起民办学校和公办学校合作发展的制度安排;合理界分非营利性民办教育和营利性民办学校,制定分类管理的政策体系;在不同教育阶段和领域,要对民办学校的功能从质和量两个层面做出顶层设计。

民办学校;公私合作;角色定位;政策支持

一、问题:民办教育在整个教育服务体系中应扮演何种角色

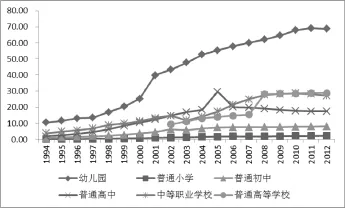

改革开放之前以及改革开放之初的一段时间内,政府和单位是教育服务的垄断性供给主体,社会上缺乏足够的制度和资源空间来支持民办教育的生存和发展,直至进入20世纪90年代,中国的市场化改革正式开始之后,民办教育才逐渐获得生机(见图1)。1993年2月,党中央和国务院印发了《中国教育改革和发展纲要》,次年6月国务院又发布了《关于〈中国教育改革和发展纲要〉的实施意见》,提出在办学体制上要改革政府包揽办学的格局,逐步建立以政府办学为主,社会各界共同办学的体制,这些规定标志着民办教育取得了正式的制度认可。改革开放以来,我国的民办教育发展取得了长足进展。

图1 1994-2012年各类民办学校占比(%)[1]

不难看出民办教育的发展是与我国市场化改革的浪潮息息相关的,在民办教育发展之初,营利性是其产生和发展的原动力。但是在之后发展中,法律又将民办教育规定为公益事业,对民办教育提出了“合理回报”的限定。《中华人民共和国民办教育促进法》第五十一条规定:“民办学校在扣除办学成本、预留发展基金以及按照国家有关规定提取其他的必需的费用后,出资人可以从办学结余中取得合理回报。”因而在民办教育最初的发展动机和之后的法律定位之间产生了相当的矛盾,在缺乏西方民办教育发展的文化、经济和社会背景的情况下,这种矛盾在理论上、政策上以及现实中都导致了许多问题。

理论上,这种矛盾引出了关于民办学校到底是营利性还是非营利性的理论争议,基本形成了四条道路:一是民办教育的非营利性道路,认为民办学校并不因其学校的经费来源、办学主体而失去公益性,因为民办学校通过培养人才、开办学校、缓解国家教育投入、促进教育改革而体现其公益性[2][3];二是民办教育的营利性道路,认为民办学校是可以营利的[4];三是民办教育的第三条道路,认为可以将教育的公益性与投资的营利性有机统一,创办“投资举办但不要求取得回报的民办高校和要求取得合理回报但又不是营利性的民办高校”[5];四是分类管理的思路,即将营利性民办学校和非营利性民办学校进行区分,适用不同导向的政策[6][7]。政策上,这种矛盾造成了对民办教育的定位模糊,并由此造成了政策无力:如果是营利事业,缺乏足够的行业规制和监管,如果是非营利事业,缺少来自政府的政策扶持。现实中,即使全社会都形成了发展民办教育非常有必要的共识,民办教育的发展步伐仍旧步履蹒跚。

事实上,将民办教育从整个教育服务体系中剥离出来给予“一刀切”式的定性是不恰当的,因为在现实中既可以是非营利性的也可是营利性的,如民办义务教育既可以是高档双语学校,也可以是满足基本需要的打工子弟学校。从理论上看,公共物品的概念本身存在张力,如果以非竞争性和非排他性作为公共物品的辨识标准,那么教育服务可以是完全的私人物品,而如果从外部性的角度来看,那么教育服务,特别是基础教育又属于公共物品。因而要判断民办教育的属性关键要看其制度安排与制度环境。

在当前公共服务供给主体日益多元化,供给机制灵活化的背景下,民办和公办学校之间的关系不再是营利与非营利的平行对立关系,相反双方互相合作,通过各种方式(制度安排)共同提供教育服务的趋势日益显著,这种现象使这个问题更加复杂,也更值得在理论上、政策上重新进行梳理和分析。基于这样的视角,本文试图从教育资源整体配置的角度回答民办教育在整个教育体系中扮演什么角色、民办学校与公办学校的关系如何以及促进民办教育发展的政策应当如何定位等问题。

二、理论:公共服务供给视角下的民办学校

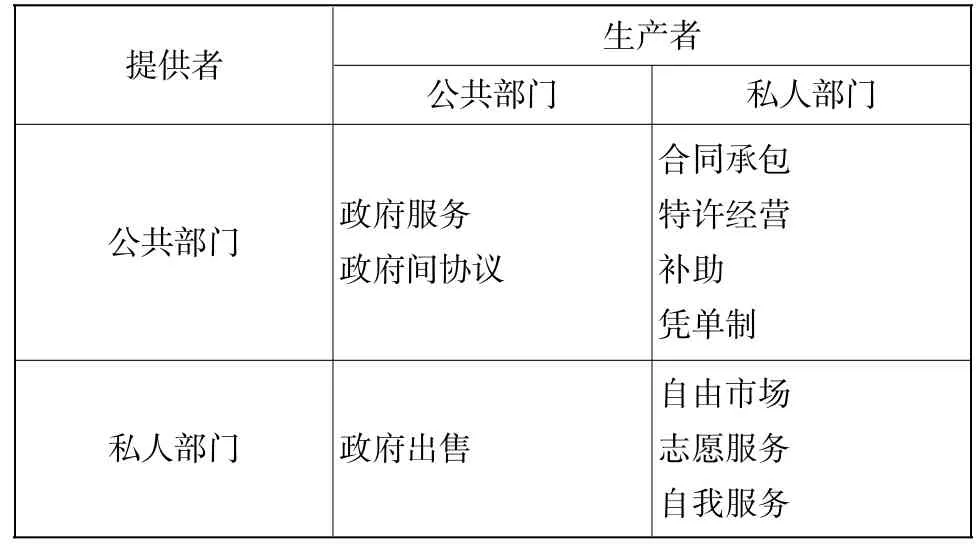

在当代的公共服务供给中,服务生产者和提供者的区分构成了服务供给制度的初始设定,其中,“服务的生产者直接组织生产,或者直接向消费者提供服务……服务提供者指派生产者给消费者,指派消费者给生产者,或选择服务的生产者”[8]。这样的角色区分源自于对政府角色和效率的认知,即出于公共服务的非营利性,政府对公共服务的供给要承担起付费责任以及由此衍生出的监管责任,但是出于政府和市场或社会在具体生产公共服务中的比较效率优势,具体的生产活动可能要交由市场或社会主体来完成。基于这种角色区分,在理论上可以形成多样化的公共服务供给制度安排。

表1:公共服务供给的制度安排[9]

表1显示了生产者与提供者分离后公共服务供给的基本制度框架。从理论上说,提供者是承担付费责任的主体,决定提供者的标准主要是“非营利性”标准,即特定服务或物品的非营利性程度越高就越应该由政府作为提供者来承担付费责任;而生产者是具体组织生产服务或物品的组织,根据新制度经济学的契约理论,决定治理结构(科层或市场)的核心因素是交易成本,即选择科层(公共部门)还是市场(私人部门)作为具体的生产机制要看哪种生产机制的交易成本更低[10]。

不难看出,在两“P”(producer和provider)分离的背景下,公共服务供给的机制得到了极大的丰富,并且对于私人部门来说,两“P”分离给他们的生存和发展提供了另外的契机和道路。特别是对于中国这样从计划经济转轨而来的国家,公共部门在服务供给方面有着数量上、传统上的多方面优势,对于私人部门来说,在服务供给方面与公共部门形成竞争态势并不现实,而在公共部门覆盖能力之外寻找生存空间又面临着诸多制度和服务接受者方面的阻碍,所以通过这种公共服务供给的多元化制度安排形成与公共部门的合作关系可能成为未来私人部门供给服务、获取资源并且取得发展的一种重要途径。

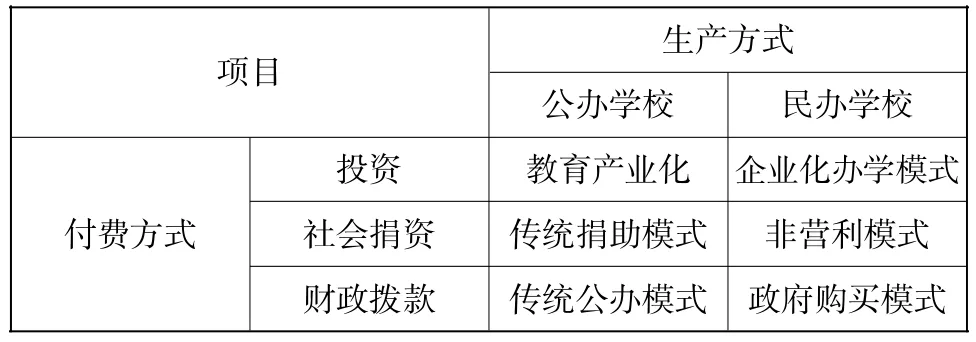

同样,对于民办学校而言,在教育服务的生产者与提供者分离的背景下,也可以发展出这种多元化的制度安排从而为民办学校的发展创造空间。以服务供给的一般性制度安排框架为蓝本,结合当前我国民办教育的具体政策,可以发展出教育服务公私合作供给的制度框架(见表2)。

表2:教育服务公私合作供给的制度框架

经费来源方面,目前教育服务的经费主要来自于政府财政拨款、社会捐资助学和社会投资办学三个方面,从服务的非营利性角度来看,政府财政拨款和社会捐资主要用于非营利性较为明显的教育阶段和群体,而社会投资则主要用于一些营利性教育项目。生产方式方面,教育服务的生产主体有公办学校和民办学校两类。

结合付费方式和生产方式就产生了教育服务供给的五种模式:

第一,由社会投资公办学校而产生的教育产业化。传统的公办学校都是以开展非营利性教育为宗旨的,但是近年来在教育产业的浪潮中,公办学校也通过与社会力量合作开展营利性项目,如社会教育机构与大学合作开展的同等学力进修班、企业与大学合办的独立学院等就是这些机构利用公办学校的资源进行营利性教育活动。由于这种形式的教育容易使公办学校滋生强烈的营利性倾向而忽视其本应承担的公益性责任,所以对这类教育应当加以收缩。此外,国内一些地方还通过国有民办、名校专制等形式将公办学校交由社会筹资举办。

第二,企业化办学模式,即以经营企业的理念、方式来供应教育服务,同时在法律上受民商法律关系的调整。这类教育供给模式是改革开放之后随着教育服务需求的多样化而产生的,通过企业化办学,可以快速回应社会上对教育服务的各种需求。但是这种模式是以营利为目的的,而教育本身就带有公益性,所以企业化办学模式有着特定的边界,主要集中在高端基础教育服务、社会培训等领域。在未来,随着公众教育服务需求的日益丰富和多样,这种模式还将继续发展。

第三,非营利模式,即社会通过捐助的方式兴办的民办教育。从组织属性上看,非营利模式主要通过非营利组织开展教育服务,在中国,相应的组织形式为民办非企业单位,目前大多数民办学校都属于民办非企业单位。出于其非营利组织的属性,这类办学模式的财务、收益、组织等都受到国家法律法规的严格约束。

第四,政府购买模式,即由政府出资向民办学校购买教育服务的模式,这种模式是公私合作提供教育服务的典范。国外,政府购买教育服务的制度安排有多种的形式,上文提到的凭单、补助等都是较为常见的制度,当前,我国的南京等地也在一定范围内推行了教育券制度。另外,我国的许多地方也创新出了一些中国特色的政府教育服务的制度,如公办托管、民办公助(政策补贴)、公建民营、租赁托管等。

第五,传统的捐助和办学模式,即由社会向公办学校捐助以及财政拨款办学的传统模式。

需要注意的是,这五种模式是一种理论上的分类,在实践中,一所学校内可能会同时存在若干种情况,如政府可能会向企业化办学的民办学校购买一些服务项目,此处只是出于研究的目的将这些情况进行模式化。在教育服务供给的五种模式中,涉及到民办学校(包括付费和生产两个方面)的主要是前四种模式,这四种模式中又以第一种和第四种模式为较为典型的公私合作模式。出于本文的立足点,后文将着重对这几种模式涉及到的问题和政策进行研究。

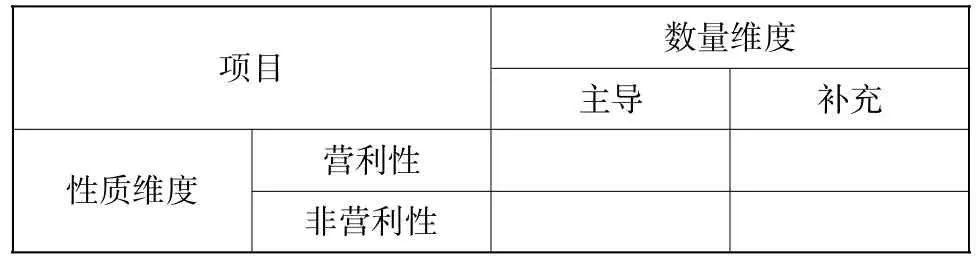

如果转换教育服务供给制度分析框架的视角,将焦点放在民办学校上,就可以得到一个分析民办教育在整个教育服务供给体系中所扮演角色的理论框架,即就特定的教育阶段和领域来说,民办学校是非营利性的还是营利性的是从服务性质的维度进行的说明,决定这种性质的主要是付费的主体,同时民办学校在这个阶段和领域的角色还有数量的维度,即民办学校在这个阶段和领域中所占的比重或份额有多大。非营利性和数量这两个维度一个关注的是民办学校的质,一个关注的是民办学校的量,两个维度相互结合构成了对民办学校角色的分析框架(见表3)。

表3:民办学校角色的分析框架

三、现实:民办学校在不同教育阶段的角色分析

(一)学前教育阶段:主导非营利+补充营利

自1994年到2012年,我国民办幼儿园的数量在全部幼儿园中所占的比重由10.47%提高到了68.75%,民办幼儿园幼儿数量占全部幼儿园幼儿的比重由3.94%增加到了50.27%,民办幼儿园在整个学前教育体系中已经占据了半壁江山。

从功能上看,学前教育阶段对幼儿身心健康、习惯养成、智力发展等方面都有着重要作用,同义务教育一样,这类教育也具有显著的公益性,因而政府需要承担起付费责任。但是与其他公共服务相同,政府在这类服务中的责任是有限的,只能满足大众的基本需求。与此同时,在作为公共服务的学前教育之外,还存在很多满足高端需求的民办幼儿园,这类学前教育主要是营利性的,遵循市场法则开展运营活动。另外,在农村偏远地区等社会资本不愿投资的地方,政府不仅要承担起付费责任,还要亲自“生产”这类服务,以保障这些地区幼儿的基本权益,并维护社会公平正义的价值。

因而,结合数量和性质两方面情况,民办幼儿园的角色应该包括两种情况:一种是占有主导地位的非营利性民办幼儿园,另一种是补充地位的营利性民办幼儿园。对于前一种情况,由于政府要承担付费责任,所以对应的制度安排是政府购买服务,其具体形式非常多样,包括对供给方付费的补贴制度,对需求放付费的教育券制度以及承包等,这几种形式在中国都得到了尝试。对于后一种情况,则由私人部门进行投资,面向市场中有需要的群体提供服务,民办幼儿园的运营遵循市场法则,收益由幼儿园的投资人支配。

(二)义务教育阶段:补充非营利+补充营利

由于历史的路径依赖,在义务教育阶段,我们国家主要是以公办学校为主,2012年我国民办初中的学校数量占全部初中学校数量的比重为8.15%,民办小学的学校数量占全部小学数量的比重仅为2.24%。所以在义务教育阶段民办教育只能扮演补充性的角色。

与此同时,我们国家的义务教育法规定“义务教育是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育,是国家必须予以保障的公益性事业。实施义务教育,不收学费、杂费。国家建立义务教育经费保障机制,保证义务教育制度实施”,因而从法律上讲,国家对义务教育负有完全的付费责任,民办义务教育学校仅仅应该以满足高端需求为目标,但是在实践中情况却更加复杂。除了满足高端需求的义务教育之外,还存在许多满足基本需求的民办义务教育学校,其典型的代表就是打工子弟学校。从性质上来看,打工子弟学校的学生家庭都是城市的中下收入阶层,所以本应该由政府承担这部分学龄儿童的义务教育付费责任,但是由于城市中义务教育供求的不均衡,许多公办义务教育学校设定了户籍等方面的限制,不对这些儿童和家庭开放,为了解决这部分群体的就学问题,就产生了非营利性的民办义务教育学校。

所以,从现实情况来看,民办义务教育学校的角色包括了两种情况:一种是向高端需求群体服务的,以商业化模式运作的补充性民办义务教育学校;另一种是向无法进入公办义务教育学校的家庭提供的非营利性、补充性义务教育服务。从趋势来看,前一种民办义务教育学校还将继续得到发展,后一种则会随着户籍制度改革、国家投入力度的加大逐渐被并入普通的公办义务教育学校行列之中。

(三)职业教育阶段:从补充非营利到半主导非营利

我们国家的职业教育体系包括由教育部门主管的学历职业教育和人力资源社会保障部门主管的职业培训,其中学历职业教育又包括初等职业教育、中等职业教育和高等职业教育,职业培训包括技工学校教育(学制教育)和职业技能培训(短训)两类。

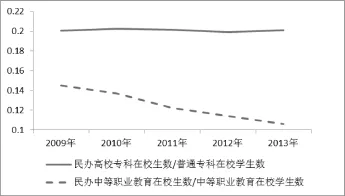

从数量上看,民办职业院校占职业院校的比重是较小的,根据《中国教育统计年鉴》的数据,近年来我国高等职业院校的在校生中民办高等职业院校在校生的比重稳定在大约20%左右,而民办中等职业院校的在校生数占全部中等职业院校在校生数的比重则持续下降,由2009年的大约14%下降到2013年的大约10%(见图2),这其中的原因主要是中等职业院校的生源减少以及职业教育的布局调整等。可见目前民办职业院校在整个职业教育体系中是补充性的,公办职业院校仍然占据着职业教育的主体。

图2 民办职业院校在校生占职业教育在校生的比重

从性质上看,民办职业院校大多是依据《民办非企业单位登记管理暂行条例》在民政部门注册登记成立,因而这些学校并不以营利为目的,举办者可以在保证培训机构正常发展的基础上,从办学收益中适量提取合理回报或不要求取得合理回报,从理论上说,这类民办职业教育机构属于前文所说的“非营利模式”。另外,也存在一些经营性质的培训机构,目前这些机构在培训市场中非常活跃,但是其具体数量并不明确。

综合来看,目前民办职业院校在职业教育体系中的角色分两类:一类属于补充性非营利性院校,主要指登记为民办非企业单位的那些民办职业教育机构,另一类是处于主导地位的营利性院校,主要是提供经营性培训服务的那部分机构。

职业教育作为一种强调培养学生实际操作能力的教育类型,与市场的需求有着天然的联系,甚至可以说职业教育的活力来自于和市场、社会的良性互动,因而在职业教育领域,民办院校有着特殊的重要地位,基于这一点,民办职业院校在未来将成为重要的增长点。同样,也是出于职业教育与市场的紧密联系,政府在职业教育领域的过多干涉可能会阻碍职业教育的发展和职业教育质量的提升,但与此同时,职业教育的成功与否关系到我们国家经济发展方式的转变和产业结构的调整能否有足够的技能人才作为支撑,所以政府对职业教育的责任却是不可推卸的,因而在制度安排上,将负有付费责任的政府和民办职业教育机构相结合是当前最优的选择,即将民办职业院校的角色转向主导地位的非营利性事业,以政府购买服务作为主要的制度安排。与此同时,对于市场上经营性的职业培训机构,也应促进其大力发展,满足社会中各个类别、各个层次的培训需求,发挥政府和市场两方面的作用,为我国技能人才队伍的建设铺平制度道路。

四、政策:基于不同角色定位的民办学校政策

第一,在制度安排上,改变民办学校和公办学校平行发展的思路,走向二者共融发展。在对民办学校和公办学校的关系上,“人们对《民办教育促进法》总则第二条‘利用非国家财政性经费’的规定常常片面地理解为‘民办学校不能利用国家财政性经费’”,但是从立法精神的层面来看,这一条文“应该被理解为对举办者设立民办学校时需要具备的法律要件的规定,并不是对民办学校运行过程中得到政府财政性经费的禁止性规范”[11]。所以在具体的制度安排上,通过购买服务、补贴、委托管理等多种方式可以在市场经济条件下最大限度地调动双方的优势资源,对于政府和公办教育来说,通过合作可以汲取市场中的优势资源,增强公办教育的活力,同时可以降低政府的管理成本,对于民办学校来说,在当前办学资源紧缺的情况下,公私合作的方式更是可以为其补充包括经费资源、政策资源与合法性资源在内的各种资源,在双方互利共融的制度安排下,最终实现整体教育资源的优化配置。

第二,合理界分非营利性民办学校和营利性民办学校,以此作为民办教育政策的基石。前文已述,在公共服务供给制度多元化的时代,作为生产机制的民办学校既可以是非营利性的,也可以是营利性的,两种情况经常互相交织,因而需要在制定政策时首先加以明确界分。非营利性民办学校是以政府财政投入或社会捐资作为付费机制,不以营利为目的,在实际运作中获取合理回报或不获取回报的民办学校,这类民办教育机构的组织类型通常是民办非企业单位(国际上通行的是非营利组织);营利性民办教育机构则通常以社会投资为经费来源,以获取利润为目的,通常在工商部门登记注册为企业法人。这些是两类民办教育机构的基本区分点。

对于非营利性民办学校,政府应当以非营利组织管理法律为基本依据进行管理,其财务、人事、运行等都要符合《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《教育类民办非企业单位登记办法》等规章的规定,负有管理责任的主要是民政部门和教育部门;对于营利性民办学校,则应当遵循市场监管的规则,由工商行政管理部门主要负责管理,管理依据主要是民商法。

第三,在不同教育阶段和领域,要对民办学校的功能从质和量两个层面做出顶层设计。由于民办学校和公办学校各有优势和特色,在每个教育阶段和领域,民办学校和公办学校的边界应该有所侧重。如在义务教育阶段应当以非营利性为本位,具体应该以民办学校还是公办学校为服务的主体则要结合具体情况来分析和决策,营利性民办学校只能作为补充,而在职业教育阶段,民办院校则可以凭借其优势发挥更突出的作用。在实践中,要充分考虑政府责任的边界以及民办学校和公办学校的比较优势来制定决策。

[1]中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴(1995-2013)[M].北京:中国统计出版社,1995-2013.

[2]杜咪达.民办教育中的合理回报与教育公益性关系研究[D].上海:华东政法大学,2012:7-8.

[3]高志国.民办学校营利与公益关系的哲学思考[D].呼和浩特:内蒙古大学,2012:21.

[4]王媛媛.民办教育机构营利问题研究[J].四川师范大学学报(社会科学版),2004,(1):59-62.

[5]潘懋元,邬大光,别敦荣.我国民办高等教育发展的第三条道路[J].高等教育研究,2012,(4):1-8.

[6]王烽.谈营利性与非营利性民办学校分类管理问题[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),2010,(3):6-8.

[7]黎小明.挑战民办教育非营利性[D].上海:上海师范大学,2004:11.

[8][9][美]萨瓦斯.民营化与公私部门的伙伴关系[M],周志忍译.北京:中国人民大学出版社,2002:68、70.

[10][美]奥利弗·E.威廉姆森.资本主义经济制度[M].段毅才,王伟译.北京:商务印书馆,2002:539.

[11]陶西平,王佐书.中国民办教育[M].北京:教育科学出版社,2010:302.

(责任编辑:赵晓梅;责任校对:杨玉)

Role and Policy Support of Private School from the Perspective of Cooperation Service Supply

HAN Wei

(China Institute of labor and social security,Beijing 100029)

China’s current private education is highly valued in concept,but in terms of policy and the reality it is far from satisfactory.From the perspective of public-private partnerships serving education,the supply pattern of educational services can be divided into five modes:education industrialization,running enterprise,nonprofit mode,outsourcing,traditional public and donors mode.The private schools as a central analysis,from the number(proportion)and nature(nonprofit or for-profit)of private schools,we can construct an analytical framework of the role of private school in five modes.In the future,we should establish institutional arrangements of private schools and public schools cooperation for development;differentiate non-profit and for-profit private education private schools,classified management system policy;at different stages of education and in the field,to make top-level private schools design from qualitative and quantitative aspects.

private school;public-private cooperation;role;policy support

G648.7

A

1674-5485(2016)09-0070-06

国家社会科学基金重大项目“基层政府社会管理体制机制创新研究”(11&ZD032)。

韩巍(1987-),男,青海乐都人,中国劳动保障科学研究院助理研究员,博士,主要从事公共服务、公共管理研究。