教育部直属75所高校“就业质量年报”的监测与反思①

——基于2013-2015年的数据分析

肖丹,张旭

(21世纪教育研究院,北京100088)

教育部直属75所高校“就业质量年报”的监测与反思①

——基于2013-2015年的数据分析

肖丹,张旭

(21世纪教育研究院,北京100088)

2013年教育部颁布《教育部办公厅关于编制发布高校毕业生就业质量年度报告的通知》要求75所直属高校公布就业质量年报,通过对其监测发现,总体而言高校就业质量年报得分在逐渐提高,尤其是公信力指标方面得到了大幅度提升,但是不可避免地依然存在缺少对就业质量、就业趋势的分析,缺少对教育教学的反馈,缺少信息监督机制等问题。为提高就业质量年报科学性,真实反映教育部直属75所高校就业情况,应切实做好完善监测指标、加强监测公信力,统一统计口径、严控数据来源,出台配套措施、防止就业质量年报沦为“无牙的老虎”,信息公开需注重“便利性”等方面工作。

就业质量年报;完备性;公信力;信息公开;得分率

2008年5月1日起实行的《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)作为我国第一部关于信息公开的法律,在保障公民享有知情权、发挥社会监督作用以及避免因信息不对称而导致社会不公平方面发挥了重要作用。在《条例》颁布落实之后,2010年教育部颁布《高等学校信息公开办法》(以下简称《办法》),开始着力于推进高等学校教育信息公开,助推现代化高等教育体系的建构。在高等教育信息公开的内容中,高等学校毕业生就业情况是其重要组成部分。高等学校毕业生就业工作连接着高等教育培养人才、服务社会的两大任务,但是由于我国长期缺乏公开高校就业信息的机制,导致高校公布的各种就业信息五花八门、鱼龙混杂。[1]针对高校就业信息长期存在的不合理现象,教育部2013年颁布《教育部办公厅关于编制发布高校毕业生就业质量年度报告的通知》(以下简称《通知》)要求教育部直属的75所高校公布就业质量年度报告。为客观、真实反映《通知》中要求的75所教育部直属高校就业质量年报,21世纪教育研究院站在价值中立立场对2013年、2014年、2015年教育部75所直属高校就业质量年报进行监测,通过比较3次监测结果,以期能够监督教育部直属75所高校就业质量年报高质量完成,助推现代化的高水平、有质量的高等教育体系的建构。

一、指标体系的建构

21世纪教育研究院根据《教育部办公厅关于编制发布高校毕业生就业质量年度报告的通知》的具体内容,制定出了三级监测指标体系并对各监测指标进行赋值。一级指标包括就业内容完备性、就业内容公信力、就业情况发布三方面。在就业内容完备性方面包括就业基本情况、就业政策及服务、就业质量及评价、就业趋势判断、对教育教学的反馈等5项二级指标;在就业内容公信力方面具体包括就业基本情况、就业质量及评价、就业趋势判断、对教育教学的反馈等4项二级指标;在就业情况发布方面主要对其发布渠道及是否按时发布进行规定。具体指标内容及赋值情况详见表1,为方便阅读,在对分值进行统计之后,统一转换成为百分制分数。

表1:高校就业质量年报监测指标体系及赋值情况统计表

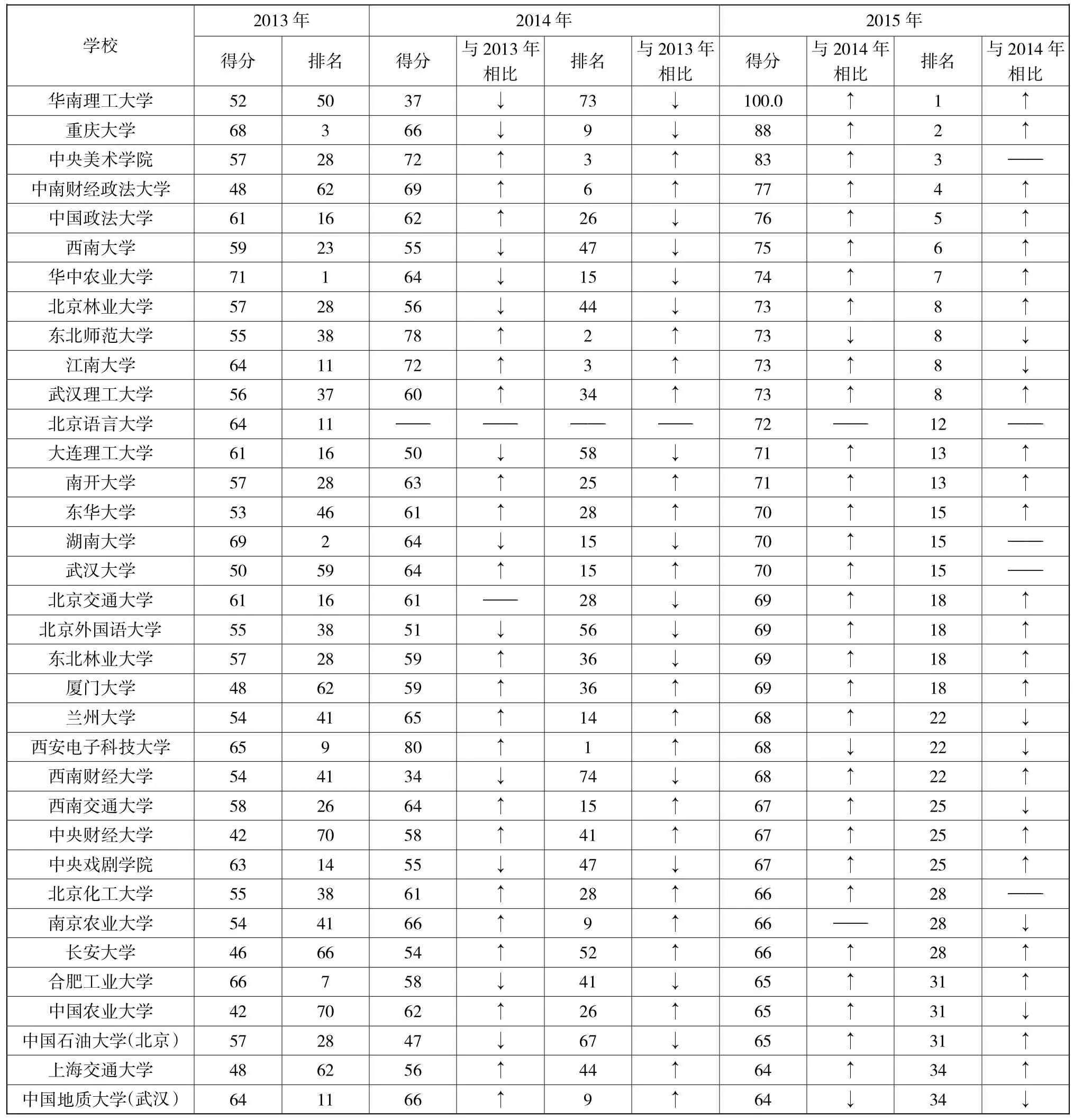

二、2013-2015年综合得分、排名数据分析

本研究对75所教育部直属高校2013年、2014年、2015年“就业质量年度报告”的内容完备性、公信力、就业情况发布情况进行监测时,鉴于《通知》规定“有条件的地方可以委托第三方评价”,故3次监测均将就业内容完备性及公信力作为总体进行统计。本文采用的排名计分方法为:某小项内容缺失得0分;满足评价标准中相应要求即可获得相应分数。报告内容评价满分为50分,包含完备性与公信力两部分;报告发布评价满分为8分,包含发布渠道与发布及时性,满分共计为58分。为方便参阅,本报告在以下评价排名表中均将得分转换为百分制。通过对3次监测结果分析我们发现:

第一,2013年、2014年、2015年3次监测合格率稳中有升。2013年75所高校中有25所合格,占比33.33%,其中最高得分为重庆大学,得分72.4分,75所高校平均得分56.8分;2014年75所高校中得分合格的有40所,占比53.33%,其中最高得分为东北师范大学,得分81.0分,75所高校平均得分为60.2分;2015年75所高校中得分合格的有45所,占比60.00%,其中最高得分为华南理工大学,得分100分,75所高校平均得分63.2分。

第二,不同地区之间高校就业质量年报之间存在差距。教育部直属75所高校分布华北(26所)、华东(21所)、华中(9所)、华南(2所)、东北(5所)、西北(6所)、西南(6所)七大片区。2013年7大片区平均得分分别为华北(54.41分)、华东(56.91分)、华中(61.31分)、华南(54.30分)、东北(57.24分)、西北(54.47分)、西南(62.65分);2014年7大片区平均得分分别为华北(59.34分)、华东(58.97分)、华中(64.37分)、华南(46.55分)、东北(65.86分)、西北(66.23分)、西南(55.75分);2015年7大片区平均得分为华北(61.27分)、华东(58.47分)、华中(68.69分)、华南(81.05分)、东北(68.80分)、西北(64.22分)、西南(69.97分)。

第三,不同类型学校之间相比,3次监测得分均稳定在50-70分之间。从教育部直属75所高校的性质来看,其中综合类(23所)、理工类(25所)、财经类(5所)、师范类(6所)、语言类(4所)、政法类(1所)、农林类(6所)、医药类(2所)、艺术类(3所)。3次监测结果分析如下:2013年9类学校平均得分分别为综合类(56.79分)、理工类(58.11分)、财经类(51.88分)、师范类(57.92分)、语言类(58.63分)、政法类(62.10分)、农林类(56.02分)、医药类(50.40分)、艺术类(53.70分);2014年9类学校平均得分分别为综合类(61.26分)、理工类(60.14分)、财经类(59.32分)、师范类(59.90分)、语言类(49.97分)、政法类(62.90分)、农林类(64.23分)、医药类(50.45分)、艺术类(62.57分);2015年9类学校平均得分分别为综合类(61.30分)、理工类(63.76分)、财经类(66.38分)、师范类(60.33分)、语言类(62.10分)、政法类(79.30分)、农林类(69.40分)、医药类(51.30分)、艺术类(68.70分)。

第四,从3次监测结果来看,9所高校3次监测全部及格,17所学校3次监测均不及格。3次监测全部及格的学校有:重庆大学、中国政法大学、华中农业大学、湖南大学、西安电子科技大学、中国地质大学(武汉)、北京交通大学、中国石油大学(华东)、陕西师范大学。3次监测均不及格的学校有:华中师范大学、南京大学、中国药科大学、中国传媒大学、河海大学、天津大学、同济大学、中国矿业大学(北京)、上海财经大学、清华大学、复旦大学、上海外国语大学、东南大学、北京大学、北京中医药大学、浙江大学、北京师范大学。

第五,从3次监测结果来看,有8所学校3次监测得分排名稳步提升,有8所学校3次监测得分排名持续下降。8所监测得分排名稳步提升的学校是:东华大学、武汉大学、中央财经大学、兰州大学、长安大学、上海交通大学、中国地质大学(北京)、南京大学。8所监测得分持续下降的学校是:中国矿业大学、华东理工大学、中国海洋大学、河海大学、华中科技大学、清华大学、华东师范大学、浙江大学。

表2:2013-2015年就业质量年报综合得分、排名统计表

续表2

续表2

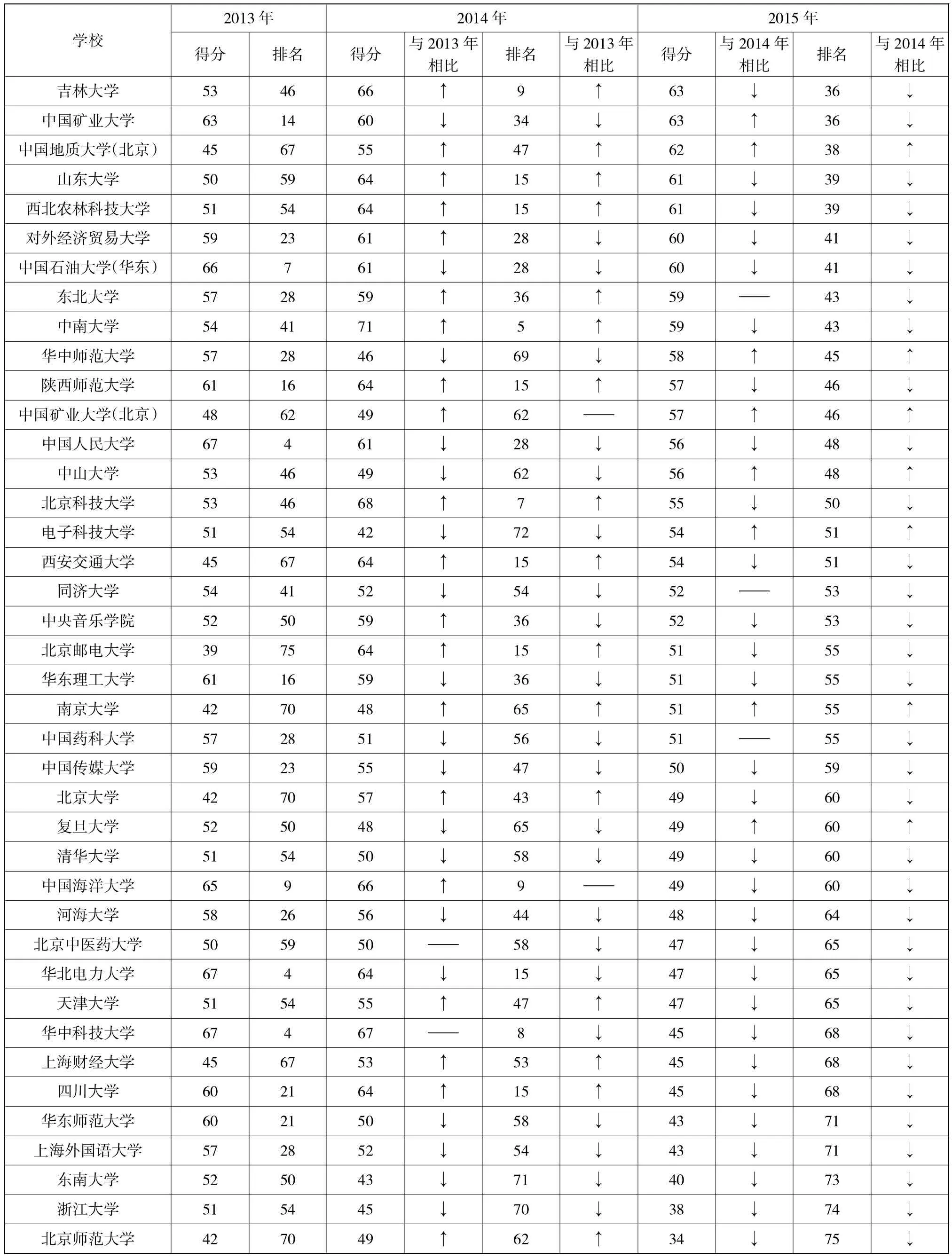

三、2013-2015年就业内容完备性与公信力监测分析

对教育部直属75所高校的就业质量监测年报进行评价,2015年年报内容的完备性及公信力较2014年有提升。2015年内容完备性与公信力平均得分60.8分,高于上年的58分。同时,2015年使用校外第三方评价机构调查月收入、就业现状满意度(签约满意度)、专业相关度(专业对口)、离职率(违约率)等反映就业质量的直属高校较往年增多。然而,截至2015年,高校引用第三方评价就业质量仍处于较低水平,有7成高校未使用第三方评价数据。同时本次评分中发现,有高校在报告中使用“据某第三方机构调查”等遮掩含糊、难以查证的表述。通过3次监测结果我们发现:

第一,3年来就业内容完备性及公信力监测评分逐渐提高。2013年在该项监测指标中,得分最高为华中农业大学,得分71分;75所高校中22所学校监测得分及格,占比29.33%。2014年的监测数据显示,该项指标最高得分为西安电子科技大学,得分80分;75所高校中有35所得分在及格线以上,占比46.67%。在2015年监测数据中,最高得分为华南理工大学,得分100分;75所高校中有42所得分及格,占比56.00%。

第二,3次监测数据显示,教育直属75所高校中,有10所高校3次监测结果全部及格,20所高校3次监测结果全部不及格。10所全部及格的高校为:重庆大学、中国政法大学、华中农业大学、江南大学、湖南大学、北京交通大学、西安电子科技大学、中国地质大学(武汉)、中国矿业大学、中国石油大学(华东)。20所全部不及格的高校为:东北大学、华中师范大学、中国矿业大学(北京)、中山大学、电子科技大学、同济大学、南京大学、中国药科大学、中国传媒大学、北京大学、复旦大学、清华大学、河海大学、北京中医药大学、天津大学、上海财经大学、上海外国语大学、东南大学、浙江大学、北京师范大学。

第三,3次监测数据显示,教育直属75所高校中,有10所高校3次监测得分稳步提升,11所高校3次监测得分排名持续下降。10所监测得分排名稳步提升的高校分别是:中南财经政法大学、武汉理工大学、南开大学、东华大学、厦门大学、中央财经大学、长安大学、上海交通大学、中国地质大学(北京)、南京大学。11所监测得分持续下降的高校分别是:中国石油大学(华东)、中国人民大学、华东理工大学、中国传媒大学、清华大学、河海大学、华北电力大学、华东师范大学、上海外国语大学、东南大学、浙江大学。教育部直属75所高校2013-2015年就业内容完备性与公信力监测得分详见表3。

表3:2013-2015年就业内容完备性与公信力监测得分统计

续表3

四、2013-2015年就业情况发布监测分析

在就业质量年度报告的就业情况发布中,主要监测的3项指标为至少在校园网和就业网任一网站上发布、在其他媒体上发布、按教育部规定时间发布。在3年的检测数据中,可以发现教育部直属高校就业情况发布具有以下特征:第一,得分100分的学校较多,并列排名学校较多。在75所高校中,3次监测分别得100分的学校有中国石油大学(华东)、华东理工大学、东华大学、西南交通大学、陕西师范大学、山东大学、电子科技大学等7所大学。第二,与就业质量年报整体得分及就业内容完备性、公信力相比,就业情况发布得分在3次监测得分中没有1所学校3次监测均不及格。第三,在3次监测过程中得分排名持续上升的有中央音乐学院、中央戏剧学院、中山大学、中国地质大学(武汉)、河海大学、东南大学。第四,在3次对就业情况发布监测过程中,虽然部分高校得分波动明显,但是并没有出现得分明显下降情况。教育部直属75所高校就业情况发布监测得分、排名见表4。

表4:2013-2015年高校就业情况发布监测得分、排名统计

续表4

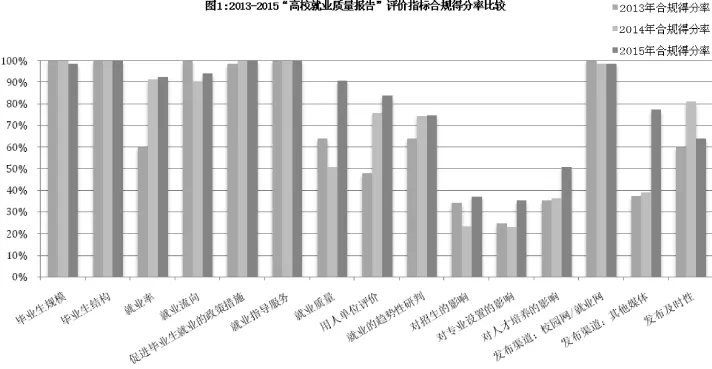

五、2013-2015年各评价指标合规得分率

从指标合规得分率来看,2015年整体合规率较去年提升。在所有的15项评价指标中,7项指标的合规得分比例较上年有所提升。7项指标与上年基本持平,仅“发布及时性”1项指标较上年下降。2015年在“就业质量”、“用人单位评价”两项有关就业情况相关分析的薄弱环节上突破明显:有68所高校提供了反映全校以及分学院/专业就业质量的数据(上年仅有8所);有63所高校提供了用人单位的评价数据(上年为56所)。但在整体合规率提升的趋势下,涉及对教育教学反馈的3项指标合规率仍较低:招生的影响为37.2%、对专业设置的影响为35.3%、对人才培养的影响为50.7%,反映出各校年报普遍缺失对教育教学的反馈。报告发布合规率平均得分为79分,高于上年的73.9分。在其他媒体上发布就业质量年报的部属高校较上年增多近一倍,共58所。但2015年发布及时率不太理想,仅64.0%的高校于规定的12月底前在官网上发布了就业质量年报(上年发布及时率为81.1%)。

通过表1得分率进行分析,我们可以总结出以下特点:第一,高合规得分率(超过90%)集中在毕业生规模、毕业生结构、就业流向、促进毕业生就业的政策措施、就业指导服务、校园网及就业发布等指标;第二,低合规得分率集中在对招生的影响、对专业设置的影响、对人才培养的影响,即对教育教学的反馈层面;第三,从各监测指标合规率来看,稳步提升的有就业率、用人单位的评价、对就业趋势的研判、对人才培养的影响、其他媒体发布等指标;第四,合规得分率波动较大的有就业质量、对招生的影响、发布及时性等指标。2013-2015年高校就业质量报告评价指标合规率比较见图1。

图1 2013-2015年“高校就业质量报告”评价指标合规得分率比较

六、反思与展望

通过对2013年、2014年、2015年教育部直属75所高校的就业质量年报进行监测发现,总体而言高校就业质量年报得分逐渐在提高,尤其是公信力指标方面得到了大幅度提升,但是通过对75所教育部直属高校就业质量年报合规性进行监测的数据来看,依然处在相对较低的水平,高校就业质量年报依然问题较多,如缺少对就业质量、就业趋势的分析,对教育教学缺乏反馈,缺乏就业质量评价指标,缺乏信息监督机制等。为此,笔者认为应从以下几方面着手改进:

第一,完善监测指标,加强监测公信力。从表1来看,教育部75所直属高校的就业质量监测年报主要包括就业基本情况、就业政策及服务、就业质量及评价、就业趋势判断、对教育教学的反馈等几方面,对高校就业信息质量要求依然是低水平的,为此教育部应尽快制定高校就业质量报告的规范,对报告的内容作出更细化的标准,规范报告用语,并指导高校按照要求编制年报。[2]同时针对高校就业信息数据来源问题,各高校应积极探索引入第三方评价机构对就业质量进行评价,提高就业质量数据的真实性和公信力。

第二,统一统计口径,严控数据来源。就公众最关心的就业率而言,各校统计时间节点不统一,从6月份到12月份各有统计。其次,就业率的统计口径计算方式不统一。多数高校采用教育部规定的算法,将签约、升学、出国、灵活就业、暂缓就业都算进就业率。但也有例外,如中央美院使用“非失业率”这一概念。按照如此大口径统计就业率,各校就业率均接近100%,呈现出形势一片大好景象。但实际上,公众更期望看到纯粹的就业率,即签约率,也希望高校报告升学、出国、灵活就业、暂缓就业的各类毕业生比例。为此,教育部应尽快出台相关标准,统计数据统计口径,规范数据来源。

第三,出台配套措施,防止就业质量年报沦为“无牙的老虎”。教育部对75所直属高校虽然实现了就业质量年报公布的要求,但是由于我国高校的经费来源主要仰仗于政府划拨,不像国外(如美国等)依靠社会资金筹措的大学那样,存在回应公众问责、依靠信息公开来维持甚或提高社会声誉的内动力。同时《办法》的落实缺乏相应的配套机制,导致各高校对《办法》落实不认真,为此笔者认为教育部应尽快出台配套政策,对就业质量年报得分高的学校予以奖励,对就业质量年报得分低的予以惩罚。

第四,信息公开需注重“便利性”。在评分标准之外,21世纪教育研究院通过观察、研究还发现,各高校在信息公开的便利性方面仍亟待提高:部属高校将就业质量年度报告同时发布到了信息公开专题网站中,其他高校均发布在学校官网、新闻网、就业网,甚至是办公网等出乎普通公众“意料”的地方。并且,有大量高校未将年报发布信息放在网站明显位置,这为社会公众对高校信息公开的监督带来了极大的不便,为此,高校在进行信息公开的时候,应注重便利性。

[1]蒋承,马琳.对高校就业质量报告的比较研究[J].中国高教研究,2015,(11):60-64.

[2]李小娃,莫玉艳.“211工程”大学本科毕业生就业结构研究——基于《211工程大学本科教学质量报告》的分析[J].现代教育管理,2014,(8):56-60.

(责任编辑:杨玉;责任校对:徐治中)

Analysis of Employment Quality Reports of 75 Universities Directly under Ministry of Education

XIAO Dan,ZHANG Xu

(21st Century Education Research Institute,Beijing 100088)

In 2013,Ministry of Education required universities to publish employment report,by monitoring the quality of employment report of 75 MOE-administrated universities,the results from 2013-2015 shows that the overall quality is improving,especially in terms of credibility.However,there is still lack of analysis of employment quality,employment trends,teaching feedbacks and information supervision mechanism,etc.It is suggested that to improve the quality of employment annual report and reflect employment situation of 75 MOE-administrated universities in reality,universities should further improve their employment evaluation indicators,monitoring credibility,statistical standards,data sources,and introduction of supporting measures to prevent employment report has no effect.At the same time,information disclosure need to be convenient.

employment report;completeness;credibility;information disclosure;scoring rate

G40-058.1

A

1674-5485(2016)09-0076-11

2015年度教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“进城务工人员随迁子女就地升学政策研究”(15JJD880008)。

肖丹(1988-),女,四川成都人,21世纪教育研究院教育政策研究中心副研究员,主要从事高等教育评估研究;张旭(1991-),男,山西高平人,21世纪教育研究院教育政策研究中心副研究员,主要从事教育政策分析研究。

——文化部直属艺术院团赴遵义春节慰问演出