基于IFE和EFE矩阵的我国高等教育可持续发展研究①

赵宏,关刘君

(天津工业大学,天津300387)

基于IFE和EFE矩阵的我国高等教育可持续发展研究①

赵宏,关刘君

(天津工业大学,天津300387)

高等教育的可持续发展与其所处的内外环境密不可分。通过ⅠFE和EFE矩阵模型分析与我国高等教育可持续发展关系密切的内外部关键影响因素,进而采用熵权法确定各关键因素权重,依据权重排序发现:影响我国高等教育可持续发展的最重要的内外部关键因素分别是高校发展轻内涵、重外延扩张和教育产业化、功利化等教育理念扭曲。因此,为促进我国高等教育可持续发展,高校应该从保持内部优势,积极弥补劣势;抓住机遇,迎接挑战;构建高等教育可持续发展的运行机制;完善高等教育可持续发展的监督机制等四个方面作出努力。

高等教育;可持续发展;ⅠFE和EFE矩阵模型;关键因素

传统的高等教育发展观显然已不适应新常态下高等教育可持续发展的要求。高等教育的可持续发展观是从科学发展观中衍生出来的[1]。高校领导应将本校可持续发展作为关注的头等大事,一届接着一届地同心协力、真抓实干、干出成绩。

一、我国高等教育发展现状

(一)教育发展规模和速度

从高校数量上看,截至2013年,我国普通高校和成人高校共2788所,比上年减少2所。从招生数量上看,普通高等教育本专科共招生699.83万人,比上年增加11万人,增长11.6%。在衡量高校规模的所有指标中,在校生数量最能从侧面反映高校的办学规模及软硬件设施的配套完善程度。在校生数量这个指标分绝对量指标和相对量指标两种即:“在校生数”和“每十万人在校生数”。2009-2013年,我国高校在校生数和每十万人在校生数增长率虽分别呈下降和上升趋势,但数量上仍保持增长态势如图1、图2所示。

图1 2009-2013年我国高校在校生数变化情况

图2 2009-2013年我国高校每十万人在校生数变化情况

(二)教育结构

一是学科专业结构。与2009年相比,就学科而言,2013年我国普通高等院校本科艺术学在校生数增长幅度最大,达到47.04%,其次是管理学和工学,分别增长40.26%和33.19%。除此之外,2013年文学和理学本科在校生数较2009年分别下降33.34%和10.41%。

二是地域结构。由图3可以看出我国重点院校分布极不均衡:截至目前,全国共有“985工程”、“211工程”院校115所,仅北京一个城市就有26所,占总数的近四分之一,而河南、山西这些生源大省仅有1所重点院校。

图3 我国重点院校分布情况

三是形式结构。根据2009、2013全国教育事业发展统计公报整理分析,与2009年相比,2013年普通高校和民办高校都取得了较快发展,但成人高校数目和专任教师数处于下降趋势。另外,民办高校的发展速度超过普通高校,但是就发展基数而言,普通高校的发展仍使民办高校和成人高校不能望其项背。普通高等教育和非普通高等教育发展不平衡问题已经开始凸显出来。

(三)师资力量

截至2013年,我国普通高校师生比为1:17.53,低于教育部规定的高校1:14的标准师生比。高校大规模扩招,大学生数量大幅度增长,再加上事业单位精简编制,高校教师队伍发展速度无论从质的方面还是从量的方面都跟不上招生规模增长速度,生源质量严重下降,这不利于我国高等教育的可持续发展。

(四)教育质量

就业状况和高校科研成果状况是衡量高校教育质量的两把重要标尺。就业状况方面,2015年我国有高校毕业生749万,比2014年增加22万人,毕业生规模空前,但毕业生和企业之间供需矛盾依旧突出,就业形势依旧严峻,提高高等教育质量迫在眉睫,刻不容缓。高校科研成果状况方面,2009年-2013年我国高校R&D项目(课题)和发表科技论文数量连年递增(见表1)。2013年,我国高校承担R&D项目(课题)711010项,同比增长8.22%,项目经费662.7亿元;发表科技论文1127210篇(其中国外发表249637篇),同比增长0.85%;出版科技著作37866种,同比下降2.31%;专利申请授权数84930件,同比增长13.92%。

表1:2009-2013年我国高校科研成果情况统计

(五)教育经费

高等教育的可持续发展离不开国家财政性教育经费投入,离开国家财政性教育经费投入,我国的高等教育就不可能走向可持续发展道路,就会成为无源之水,无本之木。2013年国家财政性教育经费为24488.22亿元,占国内生产总值的4.30%,比2012年的4.28%增加了0.02个百分点,1990年,教育投入占GDP比的世界平均水平为4.7%。近年来,我国高等教育经费投入虽逐年递增,但其在GDP中所占的比重与发达国家相比仍很小,不能满足高校基础设施完善、优秀人才引进、科研项目攻关等需求,很大程度上制约了我国高等教育的健康发展。

二、基于IFE和EFE矩阵的高等教育可持续发展的内外部环境分析

(一)IFE和EFE矩阵

IFE(EFE)是指影响一个具体单位发展的内(外)部关键因素。IFE和EFE矩阵是对某一具体单位发展所具有的内部优势和劣势,所面临的外部机遇和威胁进行综合评价和分析的工具。建立IFE和EFE矩阵主要有5个步骤:第一,列出10—20个尽量用数据描述的关键因素。第二,根据内外部各个关键因素的反应程度为每个关键因素进行1—4分评分:1代表不重要、2代表一般重要、3代表比较重要、4代表特别重要。第三,根据各关键因素的评分确定其权重,本文采用熵权法确定权重,权重之和为1。第四,用每个关键因素的权重乘以评分算出该关键因素的加权分数,然后对所有加权分数进行加总,得出加权总分。第五,将加权总分与平均分进行比较分析,确定单位未来的发展战略[2]。

(二)我国高等教育发展的IFE矩阵分析

1.内部关键因素的确定及评分

我国高等教育发展的IFE矩阵分析是通过对我国高等教育发展的内部优势因素和劣势因素进行评价的分析。本研究对教育主管部门、高校校长、教务处长、专家学者等进行访谈和问卷调查(专家编号分别为A-T),经过层层筛选最终确定了13个内部关键因素(其中包含6项优势因素和7项劣势因素),并利用专家打分法对各个关键因素进行评分。

2.权重的确定

采用熵权法确定各关键因素权重,步骤如下:

(1)对数据进行标准化处理。将影响我国高等教育发展的内部关键因素X1、X2、…Xi(i=1,2,…13)的评分进行标准化处理,处理后的值为

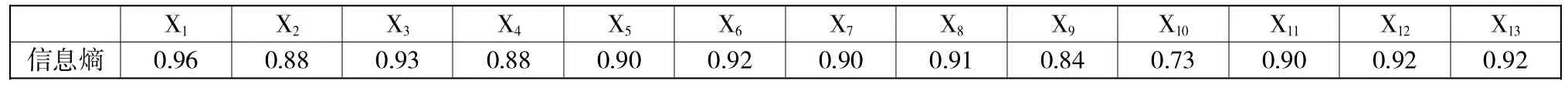

(2)求各关键因素的信息熵。根据信息论中信息熵的定义,信息熵如果则定义根据信息熵的计算公式可以算出13项内部关键因素的信息熵,计算结果如表2所示。

表2:13项内部关键因素信息熵

(3)确定各关键因素的权重。在得出13项各内部关键的信息熵后,假设13项内部关键的信息熵分别为E1,E2,…EK,然后通过信息熵计算出各关键因素的权重其中i=1,2,3,...k。因此可得出13项内部关键因素权重(见表3)。

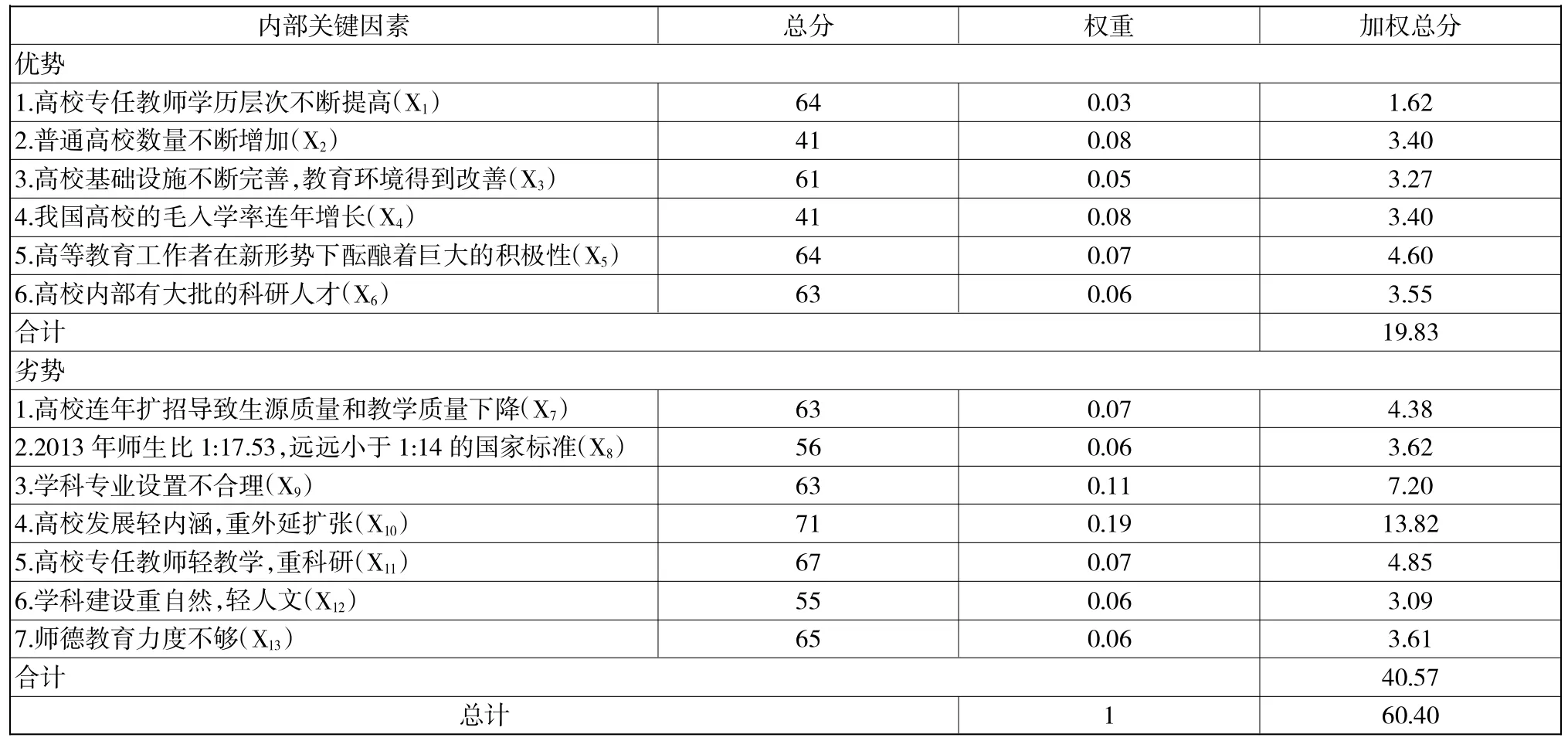

3.IFE矩阵分析

在得到内部关键因素权重及评分以后,我们还可以得到一张高等教育可持续发展IFE分析表(见表4)。

表3:13项内部关键因素权重

表4:我国高等教育可持续发展的IFE矩阵分析

从表4中我们明显可以看出,就加权总分而言,内部劣势因素的加权总分为40.57分,是内部优势因素的2倍还要多;内部关键因素评分最高4分,最低1分,加权平均分50分,加权总分为60.40分。另外,影响我国高等教育可持续发展的13个内部关键因素中加权总分排在前5的分别为X10(高校发展轻内涵、重外延扩张)、X9(学科专业设置不合理)、X11(高校专任教师轻教学、重科研)、X5(高等教育工作者在新形势下酝酿着巨大的积极性)、X8(2013年师生比1:17.53,远远小于1:14的国家标准),内部应重点从这5个方面努力促进我国高等教育可持续发展。

(三)我国高等教育发展的EFE矩阵分析

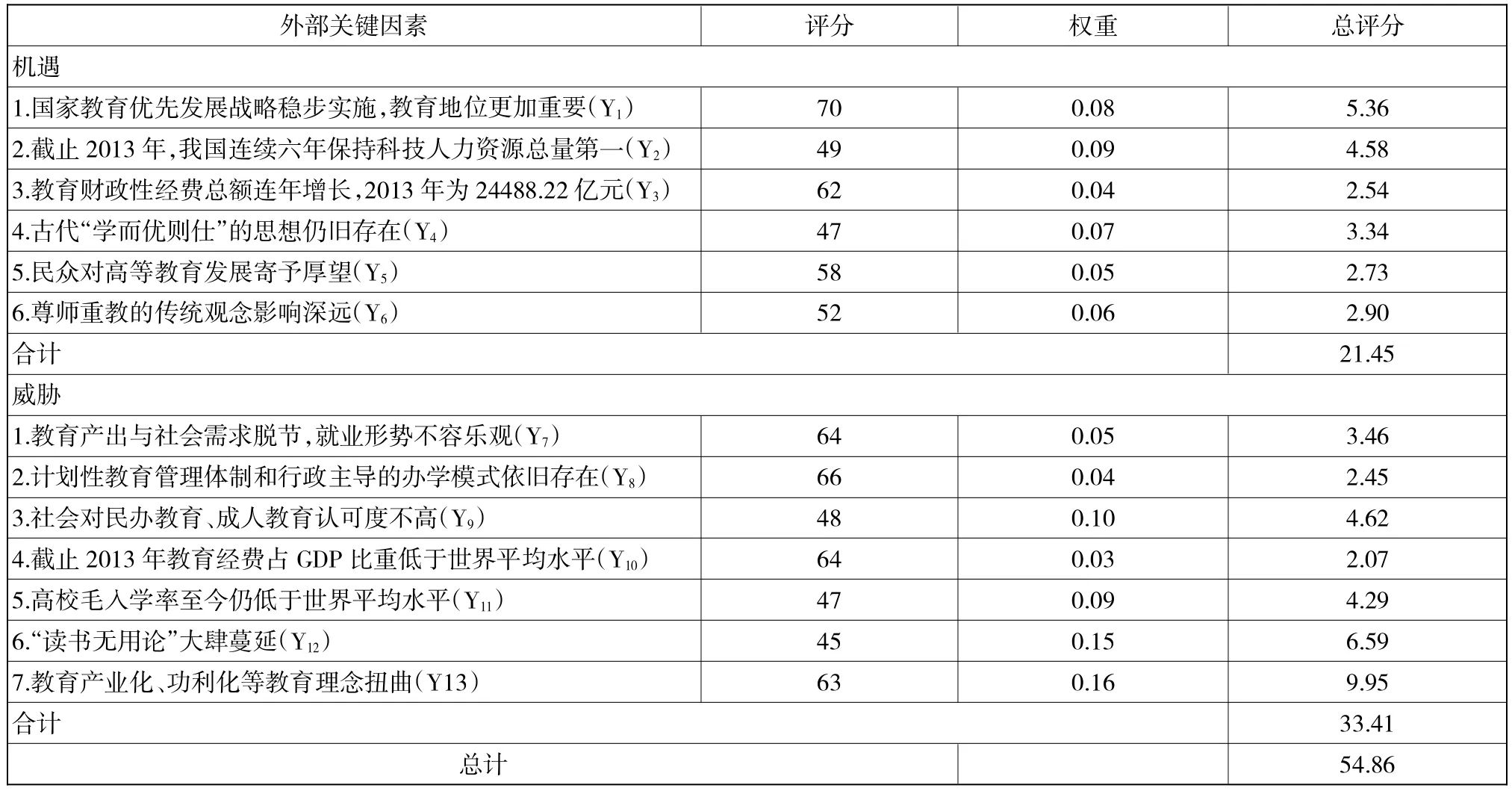

同理,继续利用专家打分法可以得到影响我国高等教育可持续发展的外部关键因素及评分,进而采用熵权法确定各外部关键因素权重,最后我们可以得到一张高等教育可持续发展的EFE分析表(见表5)。

表5:我国高等教育发展的EFE矩阵分析

从EFE矩阵分析表中我们明显可以看出,外部机遇因素和威胁因素的加权总分分别为21.45分和33.41分;另外,外部关键因素评分最高4分,最低1分,加权平均分50分,加权总分为54.86分。另外,影响我国高等教育可持续发展的13个外部关键因素中加权总分排在前5的分别为Y13(教育产业化、功利化等教育理念扭曲)、Y12(“读书无用论”大肆蔓延)、Y1(国家教育优先发展战略稳步实施,教育地位更加重要)、Y9(社会对民办教育、成人教育认可度不高)、Y2(截至2013年,我国连续六年保持科技人力资源总量第一),外部应重点从这5个方面努力促进我国高等教育可持续发展。

三、促进我国高等教育可持续发展的建议

根据上述IFE和EFE矩阵分析结果,本着以主要问题解决为突破口,有所为有所不为思路,本文从保持内部优势,积极弥补劣势;抓住机遇,迎接挑战;构建高等教育可持续发展的运行机制;完善高等教育可持续发展的监督机制等方面提出以下对策建议:

(一)保持内部优势,积极弥补劣势

我国高等教育可持续发展的内部劣势远远大于优势,因此,高校要在进一步强化内部优势的同时弥补自身劣势,促进高等教育全面、协调、可持续发展。具体而言:

1.要转变“重外延扩张、轻内涵”的思想

“高校发展重外延扩张、轻内涵”这个内部关键劣势因素的加权总分在13个内部关键因素中排名第一,其在我国高等教育可持续发展中地位至关重要,也是首要解决的问题。因此,国家教育主管部门要把教育质量作为衡量高等教育可持续发展的关键指标。高校要把提高教育质量放在第一位,正确处理好办学规模和教育质量之间的关系,努力追求二者的协调发展,提高资源利用率,使高等教育走上可持续发展的良性发展轨道[3]。

2.要建立科学完善的学科体系

“学科专业设置不合理”这个内部关键劣势因素的加权总分在13个内部关键因素中排名第二,因此,学科专业的设置及招生数要紧紧贴近社会需求。另外,自然学科和人文学科是推动社会向前进步的两驾马车,在学科建设上,各高校应根据自身办学定位适当有所偏重,切不可盲目“重自然,轻人文”,努力促进自然学科和人文学科的协调发展。

3.要坚持科研和教学并重

“高校专任教师轻教学、重科研”这个内部关键劣势因素的加权总分在13个内部关键因素中排名第三。高校应尽快调整导向,教学和科研一视同仁,不能顾此失彼,应加强“教授上讲台”制度的执行和监督力度,把本校资深教授、专家放到一线教学,使学生有机会接触到学术前沿,同时要求精心准备每一节课,革新教学方法、内容、手段,激发学生的学习兴趣和创造力。

4.建设一支德才兼备的教师队伍

我国高等教育的可持续发展离不开一支德才兼备的教师队伍,在高校教师的招聘录用上,在达到国家标准师生比的基础上要坚持“德才兼备,以德为先”的原则,不仅要求拟录用的教师具有较强的科研能力和教学能力,更要在道德品质上严格把关。对已入职的高校教师,师德教育更要常抓不懈。同时,进一步完善高校教师正负激励机制,为广大教师创造良好的教学环境和科研环境,严把教学质量关,正确引领舆论导向,营造尊师重教的良好风尚,使高校教育工作者的积极性进一步提高。

(二)抓住机遇,迎接挑战

我国高等教育可持续发展面临的威胁大于机遇,高校在充分抓住机遇的同时要特别关注现有的或潜伏的威胁,正确对待影响高等教育可持续发展的威胁因素,切实做到把握机遇,迎接挑战。

1.坚决摒弃教育产业化、功利化等教育理念

“教育产业化、功利化等教育理念扭曲”这个外部关键威胁因素的加权总分在13个外部关键因素中排名第一,其在我国高等教育可持续发展中地位至关重要,是亟需解决的问题。教育的功利化源于产业化,要坚决摒弃教育产业化,将教育事业作为惠及民众的公益事业来办。国家层面,首先应继续推行教育优先发展的战略,进一步加大教育经费投入,明确各级政府应承担的教育经费比例,确保比例逐年增长。其次,对一切乱收费现象予以坚决取缔,合理收费。公办学校层面应坚持公益办学,杜绝出售公共教育资源;民办学校不能过度追求经济收益,不顾办学水平和教育质量。

2.要转变人才培养模式,注重创业创新型人才的培养

“读书无用论”大肆蔓延的根本原因在于我国高校人才培养模式有问题。为彻底解决目前我国大部分高校的人才培养模式仍是以填鸭式的应试教育为主,“讲课+考试”成为教学活动的主体,学生只是被动地去接受学习,高校应鼓励学生参与到教学改革当中去,使学生变被动接受为独立思考。同时,应根据各校实际,改革人才培养模式,特别应注重科学合理地构建和实施有特色的创新创业教育体系和实践体系,为学生搭建创新创业平台,通过把创新创业教育引入课程,使创新实践多样化、递进化、科学化,促使创新创业成果转化便利化,提高各校创新创业教育实效。

3.要提高民办教育的社会认可度

不可否认,仅仅依靠官方力量,根本无法满足日益增长受教育需求,欧美发达国家也不例外。我国更迫切需要动员和组织社会力量举办和参与举办各类各级教育。国家要通过立法来保障民办高校的社会地位,确保民办高校的合法地位;要制定出有利于民办高校发展的各类举措,为民办高校的发展保驾护航;要加强对民办高校的监管,使其为社会各行业输出更多优秀人才。

(三)构建高等教育可持续发展的运行机制

1.实现办学主体和类型多样化

高等教育大众化需要国家把鼓励和支持社会力量办学作为中国高等教育发展和改革的重要举措,进一步健全法制,使民办高等教育走上健康有序的发展道路。办学类型上,应当针对社会需求加大建设以下三类:第一类是少量的综合性、学术研究型大学,国家应重点扶持这类大学,在政策、人力、财力、物力等方面给予支持;第二类是大量的专业性、应用型的大学或学院,国家应充分调动社会力量的办学积极性,大力发展此类大学,使其与区域经济和社会发展紧密结合,为地方培养高素质的适用性人才;第三类是大量的职业型、技能型的高职院校,主要为社会培养生产、服务第一线的从事实际工作的高素质劳动者。

2.优化教育结构和布局,促进教育资源的优化配置

在高等教育的布局安排中,对于西部地区,要给予适当政策倾斜,扶持西部地区高等教育的发展;中部经济欠发达地区也是如此,必须对其教育予以大力扶持,鼓励其优先发展。在学科结构调整中,高等学校的学科建设要进一步改造传统专业,加强优势学科,积极培育与经济建设相适应的学科专业,以实现高等教育与经济社会的协调发展。在资源的优化配置方面,要因地制宜、注重教育资源整合,提高教育质量和办学效益。

(四)完善高等教育可持续发展的监督机制

1.建立科学的高等教育发展指标评估体系

建立科学的高等教育评价指标体系时,应高度重视评估的导向性,从注重发展过程的评估转到注重发展结果的评估上来。建立以高校生源质量、就业质量、学术影响、创新成果等为核心指标的高等教育质量评价指标体系,并将评价结果与扶持力度和高效考核挂钩,引导高校眼光从注重规模扩张和基本建设转向注重内涵的发展。

2.建立常态性的高校发展情况年度数据发布制度

高校发展情况年度数据是反映高校教学工作运行状况和教育质量的重要依据之一。高校每年向社会发布年度发展情况数据,能够使社会各界及时了解各个高校教学基本情况,增强高校办学透明度。

3.构建高等教育可持续发展的保障机制

良好的生态环境是高等教育可持续发展的重要保障。高等教育生态环境优化包括自然生态环境建设、人文生态环境建设和社区生态环境建设三个方面,三者互为作用,缺一不可。

高校的自然生态环境,应该建设绿树成荫,绿草遍地,具有浓厚教育氛围、优美、和谐、向上的生态群落,使之有利于教学活动的开展,有利于学生的身心发展;人文生态环境,具体而言就是校风、学风,它是一所高校的灵魂所在,是高等教育生态环境的核心,应该以出人才、出成果为中心;而社区生态环境范围很广,包括整洁、健康的周边环境与秩序,顺畅方便的供给与服务环境,友好的往来关系,发达的经济、社会与文化环境等。营造良好的社区生态环境有利于高校正常秩序的运行。

[1]张国强.高等教育可持续发展内涵探析[J].辽宁教育研究,2006,(9):54-55.

[2]徐英,白华.基于EFE和ⅠFE矩阵的高校创业教育发展战略研究[J].黑龙江高教研究,2014,(9):127-130.

[3]刘金同.高等教育可持续发展的质量机制建设[J].当代教育科学,2014,(11):36-38.

(责任编辑:赵晓梅;责任校对:杨玉)

Research on the Sustainable Development of Higher Education in Our Country Based on IFE and EFE Matrix

ZHAO Hong,GUAN Liujun

(Tianjin Polytechnic University,Tianjin 300387)

The relationship between the sustainable development of higher education and its internal and external environment is inseparable.The internal and external key factors which are closely related to the sustainable development of higher education were analyzed through IFE and EFE matrix model,then the weights of the key factors are determined by entropy weight method in this thesis.According to the weight order,we can find that:the most important internal and external key factors which influence the sustainable development of higher education in our country are respectively that colleges and universities despise connotation,takes the denotation expansion.Besides,the distorted education concept,for example,education industrialization and utilitarian.Therefore,in order to promote the sustainable development of higher education in our country,colleges and universities should make efforts from the following four aspects:keep the internal advantage and actively make up for the weaknesses;seize the opportunity,meet the challenges;build operating mechanism about the sustainable development of higher education;perfect the supervision mechanism for the sustainable development of higher education.

higher education;sustainable development;IFE and EFE matrix model;key factors

G40-058.10

A

1674-5485(2016)09-0087-06

国家科技基础工作专项“我国创新实验室构建模式研究与示范”(2013IM030100)。

赵宏(1963-),女,天津人,天津工业大学副校长,教授,博士,博士生导师,主要从事区域产业运行与发展研究;关刘君(1990-),男,河南漯河人,天津工业大学硕士生,主要从事高等教育发展研究。