族群、社会资本与收入差距*

——对西北族群和西部汉族的比较研究

李黎明, 李晓光

族群、社会资本与收入差距*

——对西北族群和西部汉族的比较研究

李黎明, 李晓光

我国是一个多族群国家,不同族群拥有不同的资源禀赋,且族群间存在收入差距。过往研究对收入差距的归因解释主要关注宏观因素(如民族政策)和微观因素(如人力资本)的作用,文章则从社会资本角度探讨族群收入差距产生的机制。具体而言,以西北族群和西部汉族的比较为切入点,通过2010年“中国西部社会经济变迁调查(CSSC)”数据的分析,运用因果逐步回归和Bootstrap中介效应检验方法,最终研究发现:(1)在西部劳动力市场中,西北族群的平均收入低于西部汉族;(2)西北族群社会资本存量和流量均低于西部汉族;(3)社会资本差异是西北族群和西部汉族出现收入差距的另一不可忽视的原因。

族群认同; 社会资本; 中介效应; 收入差距

作为一种资源,社会资本在行动者(包括个体与群体)之间的分布存在差异,而这种差异将带来不同的利益回报(林南,1999)。如果说个体之间的社会资本差异可以用行动者的行动策略做归因解释的话,那么群体之间的差异是什么原因导致的?由于我国是一个多族群国家,本文将选取族群作为观察对象,主要以西北族群和西部汉族的比较为切入点,所要探讨的问题是:社会资本在族群之间的分布是否存在差异?如果存在,那么这种差异又通过什么机制作用于收入,导致收入的不平等?

一、问题的提出

族群①关于“族群”概念存在争议。阮西湖(1998)、朱伦(2005)等认为Ethnic Group应翻译为民族而非族群,使用族群容易忽略其政治属性;庞中英(1996)、孙九霞(1998)、马戎(2000)等认为许多国家所采取的限制族群性政治团体、淡化族群与地域之间的关系以及族群所具有的特殊政治经济利益的“去政治化”思路值得我们思考。本文主要关注族群的文化属性,因此采取“族群”这一翻译。(Ethnic Group)是“一个较大的文化和社会体系中具有自身文化特质的一种群体”(周大鸣,2001)。中国有多个族群,少数族群主要聚居在西部地区,这里汇聚了全国少数族群中75%的人口,并形成具有鲜明特色的族群文化圈,如伊斯兰文化圈、北方草原文化圈、西域文化圈和藏文化圈等(马忠才、赫剑梅,2014)。新中国成立至今,中央政府和地方政府一直努力改善少数族群的生活境遇,出台许多少数民族地区发展和保护政策,以促进教育和工作机会的均等;当下,族群关系稳定,但在一些地区也出现少数别有用心的人借用族群差异挑拨族群矛盾,制造族群对立。对于族群冲突的讨论,许多学者关注文化因素和宗教因素,事实上,社会经济因素也至关重要(吴晓刚、宋曦,2014),中国少数族群一直以来在许多社会经济指标上落后于汉族(Poston, Dudley L.& Jing Shu, 1987),最新研究也发现,不同族群成员在劳动力市场的收入存在差距(吴晓刚、宋曦,2014)。

为什么族群间会存在收入差距?这个问题引起学者们的高度关注,他们试图从宏观层面和微观层面做出归因解释。研究发现,在宏观层面,市场力量和政府力量相互博弈,前者倾向于扩大族群不平等,后者通过对少数族群的政策保护,努力减小族群不平等(吴晓刚、宋曦,2014)。具体来说,与汉族相比,维吾尔族更易进入再分配程度较高的部门(如党政机关和事业单位),且收入差距不明显(吴晓刚、宋曦,2014);维吾尔族比汉族更难进入国有企业(Zang Xiaowei, 2010),而更容易进入市场化程度较高的部门(如私有企业或个体经营),且族群收入差距较大(吴晓刚、宋曦,2014)。微观层面,学者主要关注教育、户籍与族群社会分层之间的关系(何立华、成艾华,2015;陈建伟,2015)。但在考察群体间收入差距时,不同群体的社会背景差异、社会关系和社会资源及其运用能力的差异(即社会资本的差异)是非常重要的因素(程诚、边燕杰,2014),而当前学者在解释族群收入差距时,还缺少社会资本视角的考察。

社会网络作为连接宏观和微观的重要桥梁(Granovetter Mark S., 1973),是指相互联系的行动者结成的稳定关系结构(边燕杰,2013),它是社会资本的一种重要形式。所谓社会资本,是“嵌入在社会结构中的,在目的性行动中可被获取或动员的资源”(林南,2005)。大量经典研究已经证明,拥有和使用好的社会资本可提高劳动力市场回报,作为一种社会资源,它可被行动者运用,获取更好的职业地位和更多的收入回报*虽然社会资本的劳动力市场效应遇到内生性偏误的挑战(Mouw T., 2002),但随着社会资本理论、社会调查和统计技术的迅速发展,社会资本和社会网络被证明仍然是有效用的(陈云松、比蒂·沃克尔、亨克·弗莱普,2013,2014)。。

社会网络嵌入在社会结构中,本文认为族群作为一种重要的共同体形式,社会网络也嵌入于族群之中。但是,由于族群认同的作用,嵌入在族群中的社会网络和嵌入在一般社会中的网络有所差异。边燕杰、郝明松(2013)根据个体与社会发生联系的形式提出二重社会网络,即非正式社会网络和正式社会网络。前者来源于以亲朋关系为基础、个体与其他个体发生的情义联系;后者是依靠正式制度维持而形成的成员关系。而马平(2008)提出的族群关系网是一种有形无形、若有若无、若隐若现的社会网络,共同民族文化是这一网络的基础构件,宗教或信仰是联络族群情感的重要纽带,尤其在回族内部,族群网络具有严密组织性、高度参与性、反应敏锐性和内部联系高效性等特征。

本文关心的问题是,族群社会资本与族群间收入差距到底存在何种关系?目前学界对这一问题关注还比较少,可能的原因有两个:首先是研究数据的缺乏。有关西部居民生活状况的大型调查数据并不多见,在鲜有的数据中,涉及社会网络和社会资本的信息就更少了;其次,少数族群占全国人口的8.4%*资料来源:该少数族群所占比例是根据2010年中国第六次人口普查结果计算而得。,而绝大多数抽样调查受到样本量的限制,导致最终的有效样本中少数族群的比例非常低,难以满足统计推断的要求。基于此,我们使用能够满足上述条件的2010年“中国西部社会经济变迁调查(CSSC)”数据,选择在宗教信仰和文化习俗方面有明显差异的西北族群和西部汉族,来比较两个族群之社会资本与收入差距的关系,并探讨族群社会资本的作用路径。

二、研究回顾与理论假设

(一)就业部门、体制转型与族群收入差距

在经济学看来,个体收入是个体所拥有资本的一种回报,包含物质资本、人力资本、社会资本,而个体拥有以上资本的量的差异是导致个人收入差异的原因。学者在研究个体收入差距时有两种基本的理论取向,即个体特征决定论和职业岗位决定论(程诚、边燕杰,2014)。前者从个体主义视角出发,强调个人资源禀赋的作用,如人力资本与收入回报的关系;后者则坚持结构主义视角,强调劳动力市场所存在的结构性分割——不同就业部门所遵循的收入分配模式导致收入差距。在研究中国不同族群成员的收入差距时,基于这两种理论视角的成果很丰富,但多数研究可归于职业岗位决定论。理论上讲,就业部门(单位)是衡量劳动力市场分层的结构性因素(Wu Xiaogang, 2002),同时这种研究取向也符合中国现实情境,即在日常生活中,就业部门扮演着非常重要的作用,它成为人们衡量个体社会经济地位的重要标识。

就业部门的差异会导致族群间收入差距。按照就业部门(单位)的不同,吴晓刚、宋曦(2014)区别了两种族群不平等的来源,即部门间不平等(或称“部门隔离效应”)和部门内不平等(或称“歧视效应”)。依次我们也可以推断,族群不平等发生在两个阶段,即部门准入的外部机会差异和部门内的收入差距。从部门准入机会看,臧小伟(2010)的实证研究发现,维吾尔族比汉族更难进入国有企业,但在进入政府机关和事业单位方面两个族群没有差异;吴晓刚、宋曦(2014)发现,维吾尔族比当地汉族更易进入再分配程度高的部门,也更易进入市场化程度高的部门。从进入部门后的收入来看,维吾尔族和汉族在再分配程度高的部门的收入差距并不大,但是在市场化程度高的部门维吾尔族则明显处于劣势。

体制转型影响不同就业部门的收入分配模式,进而影响不同族群成员的生活机遇。在计划经济时期,政府可以通过经济领域的调控作用来保护少数族群,但改革开放后,这一作用显著减弱。因为在市场经济体制中,政府再分配机制逐渐被市场竞争机制所取代。尤其在新兴劳动力市场,政府对少数族群的保护力量逐渐式微,族群歧视日益凸显,教育等方面处于弱势的少数族群市场竞争力不足,族群收入差距凸显。因此,尽管政府力量试图促进族群平等,但市场力量却在拉大族群不平等(吴晓刚、宋曦,2014)。基于以上学者的研究,本文提出族群间“收入差距”假设:

假设1:劳动力市场中不同族群之间存在收入差距,西北族群的收入整体低于西部汉族。

毫无疑问,就业部门(单位)是解释族群收入差距的有效视角,但不是唯一视角,族群社会资本也是一个非常重要的视角。因为,政府力量和市场力量是从宏观结构层面影响族群成员的生活机遇,而社会网络则从中观层面形塑族群成员关系状态,影响族群成员的社会行动。从作用空间上讲,如果我们把政府力量和市场力量视为影响族群收入差距的外部力量,则社会网络是一种内部自发性力量。

(二)族群、社会资本与收入差距

从社会资本角度解释职业地位获得、收入回报的研究成果大量存在(张顺、郭小弦,2011;陈云松、比蒂·沃克尔、亨克·弗莱普,2013,2014;程诚、边燕杰,2014)。社会资本理论对劳动力市场解释的基本观点是嵌入性资源,即社会网络所携带的信息、声望、权力等,能够左右市场结果(如职业获得、岗位晋升和工资福利等)(陈云松、范晓光,2011)。已有研究表明,社会资本是劳动者职业获得和工资收入提高的重要途径。社会资本既可以通过职业获得来间接地影响收入,也可以通过信息或人情提供,增加求职者的选择空间和讨价还价机会来直接地影响收入(程诚、边燕杰,2014)。本文认为,社会资本的资本属性表明,决定人们社会地位的资本不但体现在其存量的多少,同时也体现在其流量的多少,我们应该从存量和流量两个方面考察社会资本的劳动力市场效应。在这里,我们将社会资本存量理解为行动者现存的全部社会网络资源,它反映的是行动者现有的社会网络规模和社会网络资源含量,是行动者长期建构和维持的,在必要时能够通过动员、激活的资源。社会资本流量是指嵌入在行动者之间的被动员或被使用的网络资源,它对个体的职业获得和收入回报提升具有直接效应。

作为一种资源,社会资本在不同族群间的分布存在差异,那么族群社会资本差异是如何产生的?本文认为有两条路径,第一是族群文化与实践(宏观群体层次)。不同族群有自己的文化传统和风俗,族群成员在个体社会化过程中深受族群文化的影响,并在行动中将其所受的价值观念影响转化为文化实践。正是基于文化,族群成员会产生族群认同,即族群成员对自己所属族群的认知和情感依附,往往建立在共同语言文字、风俗习惯或宗教信仰等基础之上,族群认同会使成员产生内群体偏好和外群体排斥。同时,信任亦是形塑族群社会资本的重要因素,它是任何一个群体或社会系统运行的基础,既受个体心理影响,也受社会系统的影响(卢曼,2005)。在帕特南(2011)看来,信任本身就是一种社会资本。族群认同可以提高整个族群内部的信任水平,进而提高族群内部不同个体之间建构社会网络的可能性。这样一来,族群认同可以加强族群内特定互惠和成员团结,产生内群体偏好和外群体排斥,使族群成员的社会交往行动产生局限,即个体的交往行动局限在自己的小圈子内,因而,族群成员社会网络的同质性增高。

第二是族群内部的同质性互动(微观个体层次)。根据社会交往的同质性原则(McPherson, J.M., Lynn Smith Lovin & James Cook, 2001),人们倾向于和特征相似的人交往,同一族群的成员共享族群文化或宗教信仰,因而个体的交往行动更多局限在族群内部。西北族群包含维吾尔族、回族、哈萨克族、柯尔克孜族、东乡族等,形成了典型的伊斯兰文化圈,具有一定的封闭性和排他性。其社会网络同质性高,附带更多同质性资源;西部汉族社会网络异质性高,附带更多异质性资源。因此,西北族群社会网络资源含量低,其存量低于西部汉族。同时,在获取社会资源时,同质性网络能提供的资源非常有限,因此族群成员动员社会资本的可能性也会降低,从而使西北族群社会资本流量低于西部汉族。由此我们提出社会资本“资源差异”假设。

假设2:西北族群的社会资本存量低于西部汉族,社会资本流量低于西部汉族。

已有研究表明,社会资本影响个体职业获得和工资收入,且族群间存在着收入差距,由此推理,与西部汉族相比,西北族群社会资本的欠缺在一定程度上导致了其收入劣势。族群社会资本作为一种群体属性,可以为族群成员提供实质性的利益回报(Light & Gold, 2000),本文关心的问题是,族群社会资本如何影响个体收入回报?已有研究提供了以下几种解释:第一种价值观。该解释强调族群内部的共享价值观念,认为个体在早期社会化过程中可获取族群内部的共享资源,从而意识到族群重要性并依赖于本族群,作为回报,族群成员可以轻易获得那些建立在族群网络中的资源;第二种工具性。该解释强调族群成员的工具性动机,认为由于信任可以增强群体内部的合作和交换,所以个体为了获得利益回报,从而更有可能建构和动员族群内部社会网络,发展族群社会资本。这就意味着,族群社会资本通过族群网络形塑群体资源的分配模式,进而限制或促发个体社会行动(Asaf Levanon, 2011)。

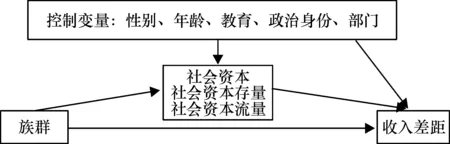

图1 族群、社会资本与收入差距的理论模型

为理解族群影响收入差距的具体路径,我们建立了图1中的理论模型。该模型认为,族群是通过社会资本来影响收入差距,也就是说社会资本在这里作为中介变量而存在。当然本模型中的中介效应是部分中介效应还是完全中介效应,我们将通过检验来证明,并在验证的同时,评估其所占效应的比重。由此,我们提出社会资本“中介效应”假设。

假设3:社会资本具有中介效应,它的差异是西北族群和西部汉族收入差距产生的另一原因。

三、数据、变量与模型

(一)数据来源和单变量描述统计

本研究使用数据为2010年“中国西部社会经济变迁调查(CSSC)”,由西安交通大学实证社会科学研究所发起和组织,调查总体为西部12省(市、自治区)的18岁以上城乡居民。该调查采用PPS抽样,最终有效样本为10 946份。本研究选择有个体年收入的样本,同时排除部分变量的缺失值后,最终进入模型的样本为6 166个。

社会资本存量的测量:“重要节日网”。关于个体社会资本的测量,目前主要流行三种方法,即定名法、定位法和资源法,本文使用定位法测量社会资本存量。国内对定位法的应用中,边燕杰(1998)首创“春节拜年网”,以春节为契机,将定位法和拜年行为巧妙结合以测量中国人的社会资本,该方法在国内已经得到广泛认可和应用。为了实现跨文化、跨宗教和跨族群的测量,CSSC又将其拓展为“重要节日网”。其理由是无论拜年行为,还是少数族群在重要节日中的拜会行为,对不同族群的成员而言,重要节日的到来都营造了某种文化氛围,促进了社会交往,显然节日为个体维持和拓展社会网络创造了情境。因此,“重要节日网”能够直接反映出定位法所涉及的交往人的规模和职业类型,进而可以测量出个体的社会资本存量。通过重要节日网,我们计算出了个体的网络规模、网络差异和网络顶端。网络规模指节日拜会的人数;网络差异是重要节日网中拜会者的职业类别个数;网络顶端是重要节日网的交往者中最高的职业声望得分。随后我们对网规、网差和网顶进行因子分析,提取出一个公因子——社会资本存量。

表1 族群与社会资本分析中各变量描述性统计结果(N= 6166)

社会资本流量的测量:“社交餐饮网”。所谓社交餐饮网,顾名思义就是通过餐饮而进行联谊社交的群体网络(李黎明、郝明松,2012)。之所以选择社交餐饮网来测量社会资本流量,是因为它符合中国文化情境,具有动员社会网络的功能,个体成为宴席主人、客人或认识新朋友的频率能够有效地反映其网络动员能力。同时,“社交餐饮网”在中国不同族群之间具有跨文化性。具体而言,问卷中有3道题目涉及被访者过去3个月在外就餐的情况,即“您请人在外就餐过吗”、“您被请在外就餐过吗”和“和您吃饭的人,新认识的朋友多吗”,并在“从不”、“很少”、“有时”、“较多”和“经常”的量表中选择。本文对这3道题的缺失值进行处理后,对其进行加总,最终得到新变量:社会资本流量。

族群是本文的核心自变量。在对族群进行分类时,我们结合CSSC的分类方法*边燕杰等(2014)按照少数民族聚居地及其民族语系为基本标准,将调查样本中的28个少数族群归为4类,最终形成了包括汉族在内的5大类族群:满蒙族群:满族、蒙古、土族、达斡尔;西北族群:维吾尔、回族、哈萨克、柯尔克孜、东乡;西南少数族群1:藏、彝、土家、羌、白、哈尼、拉祜、纳西;西南少数族群2:壮、布依、苗、瑶、侗、傣、水、黎、京、仡佬、仫佬。,并根据本文的研究重点,将族群分为三类,即西部汉族、西北族群和其他族群。最终样本中西部汉族占68.0%,西北族群占8.52%,其他族群占23.48%。收入作为我们的核心因变量,本文选择被访者过去一年的“个人年收入”,并取其对数。其他控制变量如表1所示,需要说明的是,本文将工作部门划分为高市场部门和低市场部门,前者包括私营企业和个体经营,后者包括党政机关、国有企业和农业部门*吴晓刚等(2014)提出:“我们可以将政府机关、国有企业、私营企业和个体经营部门看成一个衡量国家再分配力量下降和新兴市场力量增强的连续谱”,并在此基础上验证政府力量和市场力量对族群收入差距的影响。本文认为,与私营企业、个体经营相比,农业部门属于市场化程度比较低的部门,因此我们将政府机关、国有企业和农业部门划分为低市场化部门,将私营企业和个体经营划分为高市场化部门。。

(二)统计模型与分析策略

1. 多元线性回归和嵌套模型

在检验不同族群社会资本的差异时,由于网络规模、网络顶端、网络差异和社会资本存量、流量均为定距变量,我们使用多元线性回归模型,该方法是通过最小二乘法原理(OLS)进行模型估计。随后对收入的影响因素的考察,本文采取多个嵌套模型,逐步观察族群、社会资本与收入之间的关系。

2. 中介效应分析:因果逐步回归检验和Bootstrap中介检验

根据理论假设,社会资本的差异部分地造成了族群间的收入差距,因此我们需要检验社会资本作为中介变量其作用是否存在以及作用的大小。对于中介效应的检验,本文通过传统的因果逐步回归检验方法*因果逐步回归的检验程序最早由巴龙和凯尼(Baron R M & Kenny D A, 1986)提出,温忠麟(2004)将该方法进行总结,提炼出具体的检验程序。对所有变量进行中心化处理后,用下列方程表示自变量(X)、中介变量(M)和因变量(Y)之间的关系。逐步回归的检验过程一般分为三步:第一步检验系数c是否显著。如果c显著,第二步依次检验系数a、b是否显著。如果都显著(如果a、b至少有一个不显著,则做Sobel检验),则进行第三步,即检验系数c’是否显著,如果它显著,则为部分中介效应显著;如果系数c’不显著,则为完全中介效应显著。Y=cX+e1(1)M=aX+e2(2)Y=c’X+bM+e3(3)和Bootstrap中介检验*埃弗龙(Efron, 1979)最早提出Bootstrap方法,其基本思想是在原始数据的范围内做有放回的抽样,最终得到的样本称为Bootstrap样本。普里彻和哈耶斯(Preacher K J & Hayes A F., 2004)提出在基于最小二乘法(OLS)的回归分析中用Bootstrap方法检验中介效应,并在SPSS软件中通过PROCESS程序来实现。陈瑞(2013)等对该检验方法的原理进行了总结:首先,系统对原有样本(n)进行有放回的随机重复抽样,共抽取n个样本;其次,对n个样本计算中介效应估计值a^b^;第三,对上述步骤重复若干次(记作B,通常设定为5000),将B个中介效应估计值的均值作为中介效应的点估计值,并将a^b^按数值从大到小排列,得到序列C,将C的第2.5个分位数(LLCI)和第97.5个百分位数(ULCI)来估计95%的中介效应置信区间(Andrew F.Hayes, 2013)。对本研究来说,该方法有两个好处,首先它可以通过再抽样估算Bootstrap标准误和置信区间,更加精确地检验中介效应和估算中介效应的大小;其次,它可以检验两个以上平行中介、有序中介、有中介的调节效应、有调节的中介效应以及更为复杂的中介效应。来实现。前者是在不同的模型中通过系数比较,对社会资本存量和社会资本流量的中介效应分别检验;后者在基于最小二乘法(OLS)的回归分析中用Bootstrap再抽样方法,提供Bootstrap标准误和置信区间,从而更为精确地检验中介效应是否显著和估计中介效应大小。

四、实证结果与分析

根据本文的理论假设,我们分三步叙述实证结果:第一步,对西北族群和西部汉族的社会资本进行比较;第二步,通过嵌套模型来观察族群、社会资本对收入的影响;第三步,检验中介效应。

(一)西北族群和西部汉族的社会资本比较

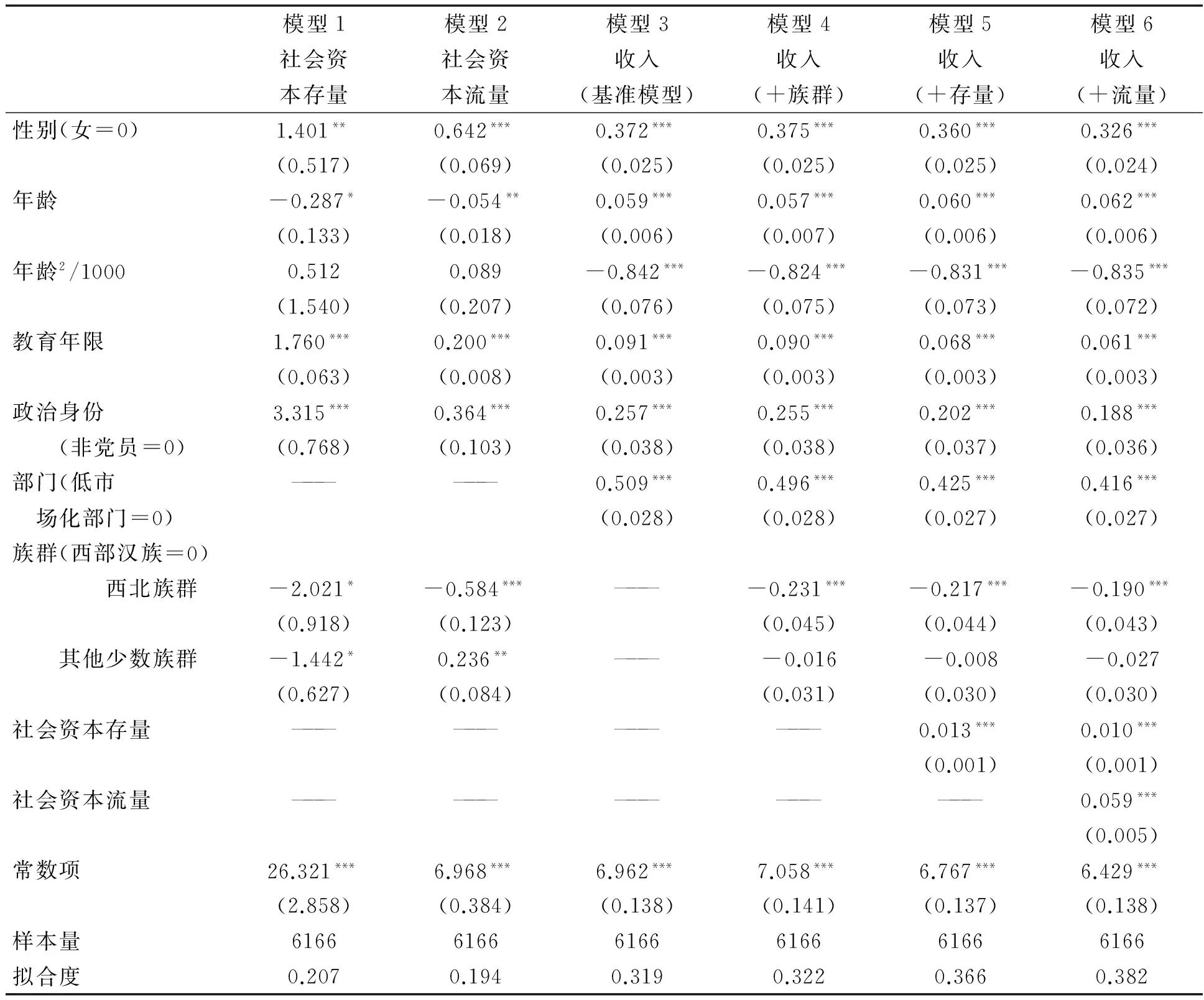

表2中前两个模型展示了对西北族群、西部汉族的社会资本比较结果,模型中核心自变量为族群,控制变量均为性别、年龄*由模型1和模型2可知,随着年龄增长,社会资本存量和社会资本流量均有下降趋势。这一结论似乎与生活逻辑不相一致,匿名评审专家也为此提出了宝贵的意见,我们将在后续研究中进一步探讨。、年龄平方/1000、教育程度、政治身份。在模型1中,因变量为社会资本存量,在0.05显著度水平上,西北族群的社会资本存量比西部汉族平均低2.021个单位。模型2的因变量为社会资本流量,在0.001显著度水平下,西北族群的社会资本流量比西部汉族平均低0.584个单位。由此,假设2得到验证,即西北族群的社会资本存量和流量均低于西部汉族。

表2 族群、社会资本与收入差距的回归分析

注:a双尾检验显著度:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001。

(二)族群、社会资本与收入差距

为展现族群、社会资本存量和社会资本流量对个体年收入的净相关影响,我们采用四个嵌套模型。模型4考察的是不同族群的收入差距,在0.001显著度水平上,西北族群和西部汉族间的收入差距显著,具体来说,西北族群比西部汉族的收入平均低20.6%(e-0.231-1)。说明在控制性别、年龄、年龄平方/1000、教育年限、政治身份和部门后,西北族群和西部汉族之间收入差距确实存在,假设1得到验证,即劳动力市场中族群间存在收入差距,西北族群的收入整体低于西部汉族。

模型5和6考察了社会资本对收入的作用大小。模型5中加入社会资本存量,结果表明,在0.001水平上,社会资本存量对收入有显著影响,社会资本存量每上升一个单位,收入提升1.3%(e0.013-1);我们也可以观测到,当加入社会资本存量后,西北族群与西部汉族的收入差距有所下降,但仍然显著。在模型6中,我们继续加入社会资本流量,可以看出,在0.001显著度水平上,资本流量每增加一个单位,收入会提高6.08%(e0.059-1);同时西北族群和西部汉族收入差距进一步降低,社会资本存量对收入的影响也有所下降,但二者仍然对收入具有显著影响,此时模型的拟合度(R2)提高到了38.2%。

(三)中介效应检验

从模型1到6探讨了族群的社会资本差异和收入差距,但并未检验族群、社会资本和收入差距的具体作用路径。

表3 基于因果逐步回归的中介效应检验结果

注:1.Y表示收入,X表示族群,M1、M2分别表示社会资本存量和社会资本流量。

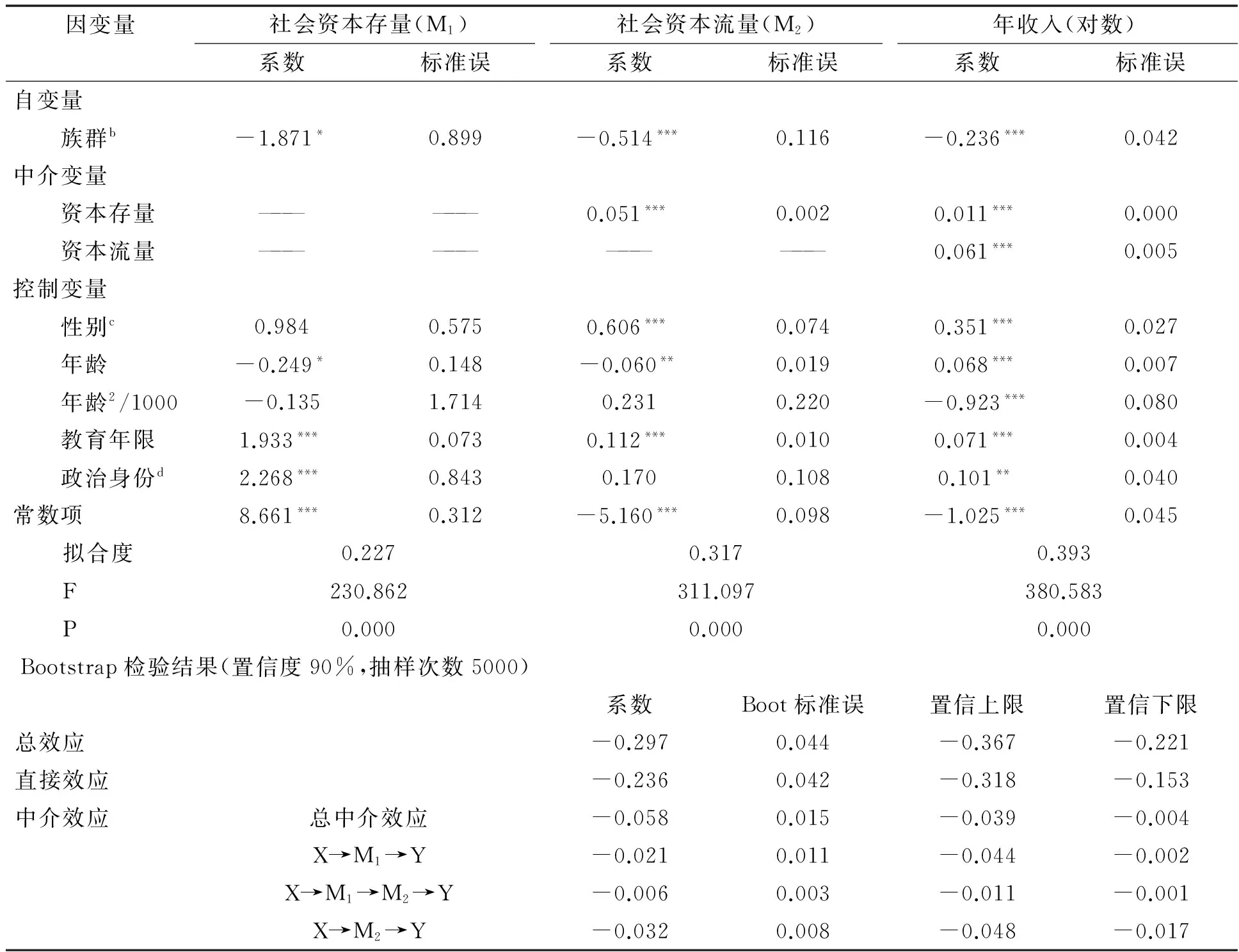

本文按照温忠麟的因果逐步回归检验程序,首先对各变量进行中心化处理,随后依次做线性回归分析,并计算出标准化回归系数。如表3所示,对社会资本存量中介效应检验中,依次检验(前3个t检验)结果均在0.001水平上显著,说明社会资本存量的中介效应显著,第4个t检验结果显著,说明社会资本存量在模型中具有部分中介效应,通过进一步计算,我们得到中介效应占总效应的比例为16.15%。同理,本文证明了社会资本流量的部分中介效应,并发现其中介效应占总效应的10.82%。

但上述检验过程还存在明显的不足。首先,逐步回归检验方法中,t检验是在估计了三个回归模型后得出的,而每个回归模型的估计却是以预测变量的不同组合为条件的(道恩·亚科布齐,2012);其次,逐步回归的方法难以对多个并列或更为复杂的中介效应进行检验。

表4 基于Bootstrap检验的中介效应分析结果

注:a.双尾检验显著度:*p<0.1,**p<0.05,***p<0.01;b.“西部汉族”为参照;c.“女性”为参照;d.“非党员”为参照。

为进一步证明社会资本的中介效应,本文采用普里彻、哈耶斯(Preacher K J, Hayes A F.)提出的Bootstrap检验方法。表4显示了SPSS应用PROCESS插件(Hayes,2013)模型结果和Bootstrap中介效应检验结果。可以看出,3个模型都控制了性别、年龄、年龄(平方)、教育年限和政治身份。前两个模型结果分别显示,西北族群社会资本存量比西部汉族平均低1.871个单位,社会资本流量比汉族低0.514个单位。模型3加入中介变量后,西北族群比西部汉族收入(对数)平均低0.236个单位,模型拟合度为38.9%。

同时,Process程序为我们显示了总效应、直接效应和中介效应。Bootstrap检验结果显示,抽样次数选择5000,置信度为95%。总效应的置信区间没有包含0,即总效应显著,意味着在没有加入中介变量之前,西北族群收入(对数)比西部汉族低29.7%。直接效应置信区间没有包含0,说明在考虑中介变量之后,西北族群收入(对数)比西部汉族低23.6%,这部分收入差距是由社会资本之外的因素引起的。

社会资本总中介效应的置信区间没有包含0,这说明的确存在中介效应,且中介效应大小为-0.058,表明在西北族群和西部汉族收入差距的总效应中,19.53%的效应是由社会资本的差距引起。此外,在社会资本引起收入差距的效应中,资本存量的中介效应显著存在,系数为-0.021,即占总中介效应的36.20%。资本流量的中介效应也显著存在,系数为-0.032,占总中介效应的55.17%。同时社会资本存量还通过社会资本流量影响收入,该中介效应系数为-0.007,占总中介效应的10.34%。

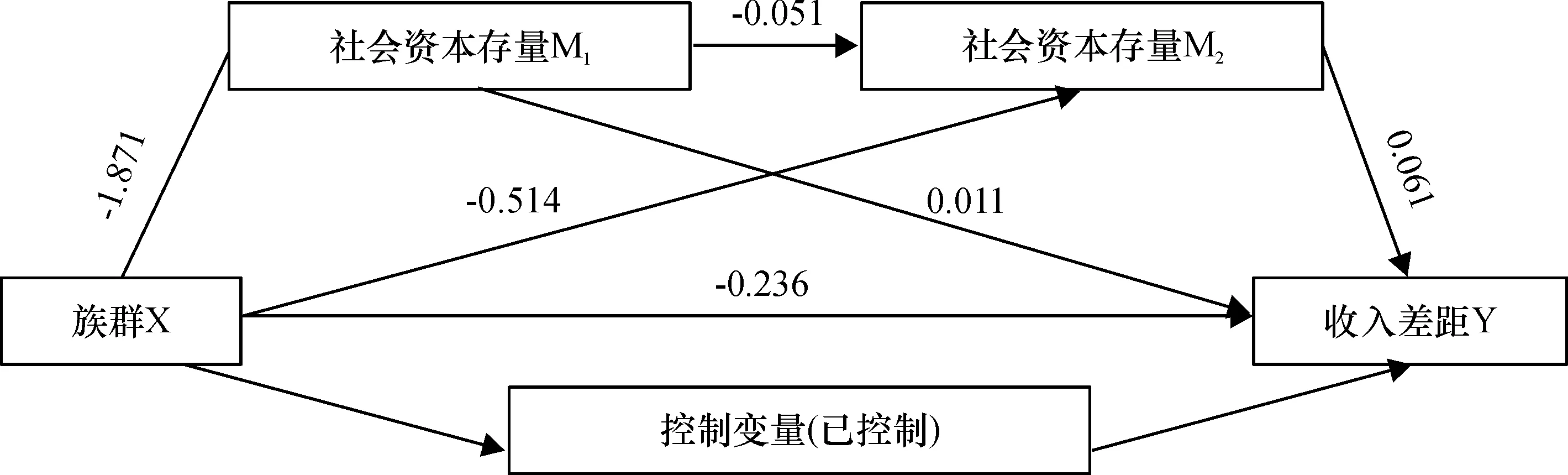

图2 族群、社会资本与收入差距的系数图示

通过以上检验过程,本文可以得到结论:族群部分地通过社会资本来影响收入差距。具体而言,社会资本对收入有正向影响,但是与西部汉族相比,西北族群社会资本存量和社会资本流量更低,最终在一定程度上导致其收入低于西部汉族。至此,假设3完全得到验证,即社会资本差异在一定程度上造成了西北族群和西部汉族之间的收入差距(部分中介效应假设)。

五、结论与讨论

与以往研究族群不平等不同,本文从社会资本视角考察不平等产生的原因,探讨了族群、社会资本存量、社会资本流量和收入差距之间的关系。通过对收入差距、资源差异和中介效应假设的实证检验,我们得出以下结论:

第一,西部劳动力市场中族群间存在收入差距,西北族群的收入平均低于西部汉族。毫无疑问,和过去学者的研究相一致,本文也发现,性别、年龄、教育程度、政治身份和工作部门都是影响个体劳动力市场结果的因素,但是,在控制了这些变量之后,族群之间仍然存在收入差距。如何解释这一现象呢?我们认为,尽管宏观结构因素(如劳动力市场分割)和微观个体因素(如人力资本)是影响不同族群成员劳动力市场结果的核心要素,虽然我们无法穷尽所有因素,但社会资本作用是不可忽视的因素。

第二,西北族群的社会资本存量和社会资本流量均低于西部汉族。基于风俗习惯和宗教信仰,西北族群成员产生内族群认同和外族群排斥,日常实践以同质性交往为主,社会网络的同质性非常高。尽管同质性交往可以提高社会网络规模,但是难以提高社会网络资源含量。因此,西北族群社会资本存量整体上低于西部汉族,同时由于社会网络资源含量低,降低了族群成员在工具性行动中动员社会资本的可能性,最终导致其社会资本流量也低于西部汉族。

第三,族群通过社会资本来影响收入差距,即社会资本作为中介变量影响收入。具体而言,社会资本流量和存量均对收入有正向影响,但与西部汉族相比,西北族群社会资本的匮乏是两个族群间收入差距产生的另一原因。在这里,社会资本的匮乏主要体现在社会网络资源含量低,包括网络异质性程度低和达高性程度低。和西部汉族相比,由于西北族群成员的社会资本存量低、在目的性行动中社会资本流量低,从而部分地导致了西北族群成员的利益回报劣势。

本研究的政策意义就在于,提升族群成员社会资本可以缩小族群不平等。第一,提升族群成员社会资本可以缩小不平等程度。社会资本可以带来相应的利益回报,而丰富的社会资本往往来源于异质性交往,具体来说,和同质性交往相比,异质性交往可以带来更加丰富的社会网络资源,因此对西北族群成员而言,通过实现跨族群交往,提高其社会网络资源含量,从而在工具性行动中动员和使用社会资本,在一定程度上可以缩小族群不平等。同时,在市场化程度较低的西部地区,族群成员可以将社会资本作为一种面对体制不确定性时的重要行动策略,通过建构、动员和维持其社会资本,建构更多的特殊信任,为其下一步的行动保驾护航。

第二,培育社会资本可以增进民族融合。异质性交往可以丰富社会资源含量,这就意味着,为提高社会资本,不同族群的成员需要在一定程度上跳出族群认同的束缚,拓展其交往空间。而这正符合民族融合的本意,即从个体层面上增进不同族群成员的交流和互动。由此,通过培育族群成员的社会资本,可以增进族群相互之间的文化交流,从而促进各民族平等团结、发展进步和共同繁荣。

当然本研究还存在一定的局限性。因为从本质上讲,社会资本反映的是个体之间的联系性(包括联系性是否存在和联系性的强弱),对于某个特定族群的成员而言,其网络联系既可能包含本族群成员,也可能包含跨族群成员。而不同族群的文化特质对个体的社会行动具有深刻影响,进而影响其网络建构过程。由此从理论上可以推测,族群成员的社会资本应包括本族群社会资本和跨族群社会资本,而这两种社会资本对收入的作用应该存在差异,对于这一问题有待今后进一步研究来解决。

边燕杰. 城市居民社会资本的来源及作用:网络观点与调查发现. 中国社会科学,2004,(03):136—146.

边燕杰,郝明松. 二重社会网络及其分布的中英比较. 社会学研究,2013,(02):78—97.

边燕杰等.中国西部报告. 北京:中国社会科学出版社,2013.

边燕杰等.社会网络与地位获得. 北京:社会科学文献出版社,2012.

陈建伟. 民族身份对少数民族教育获得的影响研究. 民族研究,2015,(04):22—32.

陈瑞,郑毓煌,刘文静. 中介效应分析:原理、程序、Bootstrap方法及其应用. 营销科学学报,2013, (04):120—135.

陈云松,比蒂·沃克尔,亨克·弗莱普. “找关系”有用吗——非自由市场经济下的多模型复制与拓展研究. 社会学研究,2013,(03):101—118.

陈云松,比蒂·沃克尔,亨克·弗莱普. “关系人”没用吗?——社会资本求职效应的论战与新证. 社会学研究,2014,(03):100—120.

陈云松,范晓光. 社会资本的劳动力市场效应估算——关于内生性问题的文献回溯和研究策略. 社会学研究,2011,(01):167—195.

程诚,边燕杰.社会资本与不平等的再生产——以农民工与城市职工的收入差距为例. 社会,2014,(04):67—90.

[美]道恩·亚科布齐著, 李骏译.中介作用分析. 上海:格致出版社,2012.

何立华,成艾华. 民族地区的教育发展与教育平等——基于最近三次人口普查资料的实证研究. 民族研究,2015,(04):11—21.

[美]林南著,张磊译. 社会资本:关于社会结构与行动的理论. 上海:上海人民出版社, 2005.

[德]卢曼著,瞿铁鹏,李强译. 信任[M].上海:上海人民出版社, 2005.

马平.中国回族穆斯林的社会网络结构. 回族研究,2008,(01):5—10.

马忠才,赫剑梅. 族际职业地位分层及其决定因素——西部地区回族与汉族的比较研究. 中国人口科学,2014,(02):116—125.

[美]罗伯特·帕特南著, 刘波译. 独自打保龄:美国社区的衰落与复兴.北京:北京大学出版社,2011.

温忠麟,张雷,侯杰泰,刘红云.中介效应检验程序及其应用. 心理学报,2004, (05):614—620.

吴晓刚,宋曦. 劳动力市场中的民族分层:对新疆维吾尔自治区的实证研究. 开放时代,2014,(04):41—60.

张顺,郭小弦. 社会网络资源及其收入效应研究——基于分位回归模型分析. 社会,2011, (01):94—111.

周大鸣. 论族群与族群关系. 广西民族学院学报(哲学社会科学版), 2001,(02):13—25.

Asaf Levanon. Ethnic social capital: Individual and group level sources and their economic consequences, Social Science Research,2011, (40):77—86.

Andrew F.Hayes. Introduction to Mediation,Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach, The guilford Press, 2013,pp. 9—17.

Baron R M and Kenny D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality & Social Psychology, 1986,51(6):1173—1182.

Granovetter Mark S. The Strength of Weak Ties, American Journal of Sociology,1973, 78:1360—1380.

Light Ivan Hubert and Gold Steven J. Ethnic Economies, Academic Press, San Diego. 2000.

McPherson J.M., Lynn Smith-Lovin and James Cook. Birds of a Feather: Homophily in Social Networks, Annual Review of Sociology.2001.

Mouw,T. Racial Differences in the Effects of Job Contacts: Conflicting Evidence from Cross-Sectional and Longitudinal Data, Social Science Research, 2002, 31:511—538.

Poston, Dudley L. and Jing Shu. The Demographic and Socioeconomic Composition of China’s Ethnic Minorities, Population and Development Review, 1987,13(4):703—722.

Preacher K J and Hayes A F. SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models, Behavior Research Methods Instruments, and Computers, 2004,36: 717—731.

Wu Xiaogang. Work Units and Income Inequality: The Effect of Market Transition in Urban China, Social Forces, 2002,80(3):1069—1099.

Yanjie Bian, Lei Zhang, Jianke Yang, Xiaoxian Guo and Ming Lei. Subjective Wellbeing of Chinese People: A Multifaceted View. Social Indicator Research, 2014,121(1):75—92.

Zang Xiaowei. Affirmative Action, Economic Reforms, and Uyghur-Han Variation in Job Attainment in ürümchi, The China Quarterly, 2010, 202:344—362.

【责任编辑:赵洪艳;责任校对:赵洪艳,杨海文】

2016—04—15

国家社会科学基金重点项目(11AZD022);国家社会科学基金重大项目(13&ZD177);国家社会科学基金项目(14BSH131)

李黎明,西安交通大学社会学系、实证社会科学研究所(西安 710049);

10.13471/j.cnki.jsysusse.2016.05.018

李晓光,西安交通大学社会学系、实证社会科学研究所(西安 710049)。