文化:经济增长的源泉*

才国伟, 刘继楠

文化:经济增长的源泉*

才国伟, 刘继楠

“一个国家、一个民族的强盛,总是以文化兴盛为支撑的。”制度降低交易成本,而文化传承和积淀文明,激发创新与进取精神。文化是长期经济增长的源泉之一。采用文化竞争力指数度量文化,选用中国明代万人进士人数作为文化的工具变量,运用两阶段最小二乘法对文化与经济增长的关系进行实证估计,结果表明,在控制了初始经济水平、地理等因素以后,文化对经济增长具有显著的促进作用,文化至少能够解释27%的区域经济差异。传承中华文明,鼓励改革创新,是加快经济增长的长远战略。

文化; 明代进士; 经济增长; 两阶段最小二乘法

一、引 言

探索经济增长的源泉一直是经济学家的兴趣和挑战所在。正如卢卡斯所说,经济增长问题对人类福利的影响简直令人吃惊:一旦开始考虑这些问题,就很难再考虑其他任何问题。自经济学鼻祖亚当·斯密于1776年出版《国富论》开始,经济学家们就一直思考这个问题,经济增长理论的演变也经历了这样几个阶段:资本积累论—技术进步论—人力资本论—新增长理论—制度决定论,然而直到现在仍然没有获得完美的答案。

从长期来说,经济增长的要素,比如人力资本、物质资本和技术进步等,都可以看作增长本身,那么,什么才是长期经济增长的源泉呢?传统经济学和地理学理论主要是“制度决定论”(科斯等,2004;North and Thomas,1973;North,1990;Acemoglu等,2001、2004;方颖、赵扬,2011)和“地理决定论”(Diamond,1997;Sachs and Warner,1997;文贯中,2005),但本文认为这些学者忽略了更为基本的因素——文化。

从1978年中国进行改革开放,截至2012年,中国实现了GDP年均增长率10%左右的空前经济增长,经济规模扩张20多倍,外汇储备和外贸出口居世界第一,经济总量跃居世界第二。但是,中国经济也面临着不少问题,区域经济发展水平差距拉大,东中西部发展出现严重不平衡。东部沿海地区经济增长迅速,内陆偏远地区经济发展水平远远落后。以东部山东省、中部河南省和西部陕西省为例,1978年各自人均GDP为316元、232元和294元,2012年人均GDP分别为51 768元、31 499元和38 564元。在同一个国家内部实施的制度应该是相同的,至少在法律上的制度框架是一致的,那么为什么各个区域之间的发展差距会如此之大?在我国经济增速放缓与区域经济差距不断扩大的双重压力下,寻求经济长期增长的原因,更具有现实意义。

本文认为,在制度大环境相同的情况下,各地的制度小环境可能存在差异,而制度小环境的差异是由文化差异引起的。文化的发展以及文化因素对经济增长的影响通常是长期的、缓慢的,体现在深层次上。制度降低交易成本,而文化传承和积淀文明,激发创新和进取精神。文化和文明的沉积、凝练,一部分会转化为制度或道德来约束社会,一部分则由家庭传承,影响和激励着人们的行为。如果没有好的文化传承,就没有好的制度,没有技术进步;没有高素质的劳动力,就没有资本积累,没有经济的发展。因此,追求卓越的文化传统,理应是社会进步和经济发展的源泉。

中共十八大以来,习近平主席提出了中国梦——实现中华民族的伟大复兴。其中,民族复兴就包括国际地位、经济实力和文化等方面的复兴。近几年,习近平主席频频畅谈传统文化,要求继承传统优秀文化和发扬时代精神。2014年,他在巴黎联合国教科文组织总部系统阐释了传统文化与中国梦——没有文明的继承和发展,没有文化的弘扬和繁荣,就没有中国梦的实现*见洪向华、肖纯柏:《没有文化的弘扬和繁荣就没有中国梦的实现——学习习近平总书记访欧系列讲话精神》,《光明日报》2014年6月6日,第7版。,即“文化梦,中国梦”。2013年3月,他在中央党校80年校庆时讲话:“我们不仅要了解中国的历史文化,还要睁眼看世界,了解世界上不同民族的历史文化,去其糟粕,取其精华,从中获得启发,为我所用。”*《习近平谈优秀传统文化》,中国文明网,http://www.wenming.cn/ll_pd/wh/201312/t20131211_1631206.shtml.同时,他对文化的重要意义也有论述:“不忘历史才能开辟未来,善于继承才能善于创新。只有坚持从历史走向未来,从延续民族文化血脉中开拓前进,我们才能做好今天的事业。”*《习近平的传统文化观:抛弃传统等于割断了自己的精神命脉》,中国共产党新闻网, http://theory.people.com.cn/n/2015/0109/c40555-26356863.html.“一个国家、一个民族的强盛,总是以文化兴盛为支撑的。”*习近平在山东考察时的讲话,见《民族伟大复兴要以中华文化发展繁荣为条件》,《光明日报》2013年12月4日,第1版。因此,探索文化对经济增长的作用,更是具有了政治和现实意义。

下文的结构安排如下:第二部分为文献综述,回顾文化的涵义、经济增长的源泉以及文化对经济增长的影响;第三部分为数据、方法与变量说明;第四部分定量分析文化对经济增长的作用;第五部分从控制地理因素和变换文化代理变量角度,检验文化对经济增长影响的稳健性;第六部分为结论与政策启示。

二、文献综述

(一)文化的涵义

文化是一个具有丰富内涵的概念,它不仅包括思想道德、风俗习惯和意识形态,还包括物质形式的艺术和财富等。随着研究视角、研究目的和时代的差异,文化的含义更加复杂。

1871年,英国人类学家泰勒在其所著《原始文化》一书中,定义“文化,或文明,就其在民族志中的广义而言,是一个复合的整体,它包括全部的知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗和个人作为社会成员所必须掌握和接受的任何其他能力及习惯”(泰勒,1992)。1952年,美国人类文化学家克罗伯和克拉克·洪认为:“文化是包括各种外显或内隐的行为模式:它通过符号的运用使人们习得及传授,并构成人类群体的显著成就,包括体现于人工制品中的成就;文化的基本核心包括由历史衍生及选择而成的传统观念,特别是价值观念;文化体现虽可被认为是人类活动的产物,但也可被视为限制人类作进一步活动的因素。”(冯天瑜,2005)当代澳大利亚经济文化学家索罗斯比认为,文化包括两个涵义:第一个涵义是以文化产业为主的活动的总和;第二个涵义是社会的价值和习惯(索罗斯比,2013)。

综上,对文化的理解,我们可以从两个角度加以认识:第一,广义的文化,它是人类创造的一切物质产品和精神产品的总和;第二,狭义的文化,主要指精神方面,即人类通过创造性的活动获得而积淀在特定民族中以价值观为核心的道德情感、宗教信仰和风俗习惯等行为方式和规范模式以及观念意识等生存样式系统等,是由精神、语言、规范和组织等要素构成的有机整体。

经济学家对文化的认识有别于文化学、人类学和社会学者,他们往往倾向于把它理解为一种可以进入某种经济函数而加以分析的因素、变量(高波、张志鹏,2004)。例如,哈耶克(2001)认为,文化是一种习得的行为准则构成的传统,它不是自然的或人为的,也不是通过遗传继承或由理性设计出来的。威廉姆森(Williamson,1987)认为,文化是使员工理解并投入企业目标的社会条件,与在一般市场和等级制结构相比,文化在成员关系紧密的团体内更显重要。诺斯(North)认为,文化是多种知识的结合,包含价值标准、行为标准等。文化作为非正式制度,对正式制度起作用。青木昌彦、奥野正宽(1999)认为:“与‘制度’相并列,并且规定着该经济的社会结构的各种要素中,有一个是‘文化’。‘文化’可以说是属于该经济社会的人们所共有的价值观。在经济模式分析中认为,人们的价值观已经为他的偏好所反映。在这个意义上,所谓价值观也可以理解为属于该经济社会的多数人所共有的社会福利函数。”由此可见,文化是一种与制度并列的要素,是指一个社会中多数人所共有的价值、观念、偏好和态度等。我国一些学者从经济学视角出发,将文化看作能为人们带来持续收益的特定价值观体系,是决定经济增长的一种关键性要素和最终解释变量(邹恒甫,1993;陈宪、韩太祥,2008;罗浩,2009)。

(二)经济增长的源泉

早在古典经济学阶段,以亚当·斯密为代表的经济学家就开始了对经济增长(国民财富积累)源泉的探讨。斯密(1972)在《国富论》中的增长论与劳动和资本是紧密相关的。首先,斯密认为,增长取决于生产性劳动的生产率以及生产劳动与非生产劳动的比例,即劳动参与率的增加会提高经济水平。其次,他认为资本积累可以扩大资本存量,直接带动经济增长。同时,资本积累往往伴随着劳动的分工与专业化,而分工与专业化对长期经济增长具有重要作用(杨小凯、黄有光,1999),因此资本积累又可以间接带动经济增长。

在新古典经济增长阶段,经济学第一次开始了对劳动、资本等生产要素对经济增长贡献的理论建模和实证分析。其中,具有代表性的是Solow(1956)、Cass(1965)和Koopmans(1965)。他们认为,各国收入差距源于它们处在不同的要素积累路径上,跨国要素积累差异来源于储蓄率、偏好以及外生的全要素生产率(Total Factor Productivity)增长差异。但是,基于Solow基本模型的讨论仍存在一些问题,比如把知识、研发等影响经济增长的其他要素全部放在了全要素生产率里,且技术进步本身是外生的,不能解释一个地区自发的经济增长。

在新增长理论阶段,不再强调经济增长的外部力量,而是关注经济体系的内部力量(如内生技术变化),重视对知识溢出、人力资本投资、收益递增、研究与开发、劳动分工和专业化、“干中学”和垄断化等新问题的研究,重新阐释了人均收入和经济增长的广泛国别或区域差异原因。Romer(1986)和Lucas(1988)强调物质资本和人力资本积累的外部性。Romer对知识进行了内生化,Lucas则把人力资本引入内生变量,他们主要强调知识和人力资本是经济增长的发动机,通过产生正的外部效应的投入(知识与人力资本)的不断积累,增长就可以持续下去。

后来,Romer (1990)、Grossman and Helpman(1991)和Aghion and Howitt(1992)内生化了稳态的增长路径和技术进步。其中,Romer把技术进步内生化;Grossman and Helpman则提出质量提升模型;Aghion and Howitt提出创造性毁灭模型,即产品质量提高且替代的创新模型。他们强调发展与研究是经济刺激的产物,即有意识的发展与研究所取得的知识是经济增长的源泉。大量的创新和发明正是厂商为追求利润最大化而有意识投资的产物,为了不断的利润来源,就出现了源源不断的创新、研发和技术进步。

对于新制度经济学派,他们更加强调制度对经济增长的决定性作用。以North为例,他提出了一个基本命题:一种提供适当个人刺激的有效产权制度是促进经济增长的决定性因素。North认为,由于社会普遍存在“搭便车”的行为,往往导致社会收益率低于私人收益率。因此,国家就需要制定明晰的产权规则和促进制度变迁来阻止这种“搭便车”行为,缩小经济活动的私人收益率与社会收益率的差异,从而有利于经济的长期增长。

综上所述,尽管新增长理论已尽可能地将人力资本、技术及制度内生于模型之中,但其仍未能提供令人信服的统一理论。集中表现在:它解答不了经济增长与停滞长期并存这一事实。更重要的是,从长期来看,这些要素不仅仅是经济增长的因素,更是经济增长本身。它忽视了影响经济增长的更深层次的因素——制度和文化的经济动力作用。尽管新制度经济学增长理论着重强调了制度对一国或地区长期经济增长的重要作用,并成功地解释了实行不同制度国家的经济增长差异问题,但是,它不能用制度解释一个国家内部区域经济增长的差异问题*方颖、赵杨(2011)指出,可以用产权制度解释一个国家内部各地区经济增长的差异。但这种差异首先来自问卷调查中人们的感受,实际上我国实行的是同一的产权制度;其次,作者也承认这是一种实施的差异,把它看作政策差异;最后,作者也指出这些产权制度实施的差异可以追溯至各个地区关于市场经济和西方影响的不同历史经验所形成的历史积淀——一个地区深层的文化和社会风尚,即文化差异是制度形成的更深层次原因。,而且忽略了文化这一重要因素。虽然新制度经济学派把文化看作非正式制度,但是文化不同于制度*首先,文化概念非常广泛。从广义文化概念说,文化包含制度;其次,从二者影响经济社会的作用机制来看,制度可以通过法律法规和政治制度等迅速复制产生影响,但文化不能即刻复制。文化作为一组“通过教育和模仿而传承下来的行为习惯”,会对各种制度安排的成本与收益产生影响。若制度与文化产生不兼容,制度效应可能会降低乃至消失;最后,从影响经济效果来看,二者都具有持久性。制度影响可能更加明显,文化影响更加缓慢且具有深层次性。。一定程度上,可以认为“文化是制度之母”。

(三)文化与经济增长

日裔美籍学者福山(2001)认为,在制度趋同的今天,决定经济竞争力的主要因素是由文化构建的社会信任和合作制度,文化差异成为导致经济和社会差异的关键性因素。其实,文化对经济增长影响的讨论,很早就进入了经济学家的研究视野。

古典经济学时期,亚当·斯密提出了“利己”的经济人和市场经济,在论述市场运行的条件时,他也提出市场良好运行应该建立在“节约”、“勤勉”、“尊重”等道德伦理共同认可的基础上。穆勒(2009)认为各国的经济状况依赖于人类的本性,即取决于伦理道德的或心理的因素,从而依赖于各种制度和社会关系。

文化对经济增长的论述开始产生较大影响的,首推社会学家马克斯·韦伯。他认为,现代经济增长最先开始于西欧,是伴随着“资本主义精神”产生的;发源于以“勤奋工作、节俭和苦行为主要内容的清教伦理(Protestant ethics)”的资本主义精神,是促进西方资本主义兴起的重要因素:“人们把追逐金钱和拥有视为生活的最终目的。经济上的拥有不再是为了满足物质需要的手段。虽然这在常理上看,是多么不合情理,但这种我们所说的自然关系却显然是资本主义的一个主导原则。”熊彼特(1990)认为,创新是经济发展的源泉,而创新的能力则取决于企业家精神这一文化心理因素。诺斯认为文化作为非正式制度的一部分,不仅对塑造正式规则起作用,也对其他非正式制度起到支持作用。在长期经济增长中,意识形态等文化因素和制度都对经济绩效有显著影响。

在计量分析文献中,德龙(Delong,1988)把新教作为虚拟变量,发现其对经济增长的回归系数在统计上非常显著。从1870年到1970年间,以新教为宗教主流的国家的人均收入要比以天主教为宗教主流的国家高出三分之一左右,且没有出现收入水平趋同。金相郁、武鹏(2009)以及李娟伟、任保平(2013)验证了文化资本对区域经济发展具有正面影响的观点。Tabellini(2010)采用欧洲各国在19世纪末的识字率和过去几个世纪的政治制度作为文化的工具变量,实证得出文化是导致跨国经济发展差异的原因。Greif and Tabellini(2011)在研究中国与欧洲的制度差异时发现,中国宗族内部的道德伦理规范对社会形式具有很强的约束力,社会的运转更依赖文化传统等非正式制度;而以城市为社会组织形式的欧洲的道德规范较弱却普遍适用,社会更依赖于正式的制度。

(四)本文的界定

文化概念在文化学、社会学和经济学等学科中涵义各不相同。经济学者倾向于把文化当作狭义范畴理解,即精神层面的风俗习惯、价值观念和道德信仰等,本文也作此理解*文化的基本核心由两部分组成:一是传统(即从历史上得到并选择)的思想;一是与人们有关的价值(参见高波、张志鹏,2004)。。关于文化与制度的区别,本文赞同青木昌彦等人的观点,把文化与制度并列。

在寻找经济增长源泉的方向,主流经济学家对文化关注较少,古典经济学家和新制度经济学派对文化给予经济增长的影响有所论述。近些年文化对经济的贡献得到大家认同,相关研究也越来越多。但是,鉴于文化的内生性、文化指标的衡量以及“文化优劣论”担忧的影响,文化对经济增长的定量分析在经济增长文献中仍显不足。

在文化的实证度量中,一些经济学家和历史学家往往采用滞后一期的移民存量、方言以及宗教作为文化的度量(Hatton and Williamson,1994; Barro and McCleary,2003),最近也有用基因距离作为地区间文化差异的度量(Ashraf,Quamrul,and Oded Galor,2013;李楠,2012)。但是,对于本文,首先针对研究文化程度高低所用的工具变量来说,上述文化差异大小的代理变量可能不太合适;其次,考虑到文化的丰富内涵,用方言、宗教等文化的单方面指标来代表文化具有一定的片面性,用文化各方面构建的文化指数比较有说服力,且可以进行地区间比较。同时考虑到数据的可获得性,最终本文选择了文化竞争力指数(倪鹏飞,2012,2013)以及万人院士数*万人进士数放在稳健性检验中。来表征蕴含在中华血脉传承中的追求卓越、敢为天下先的文化传统。于是,本文沿着为内生变量寻找工具变量的道路,探讨文化对经济增长的作用。

三、实证方案与数据说明

(一)实证方案

文化程度高的地区往往是经济发展水平高的地区,两者之间在统计上会高度相关,因果关系确实难以辨识。换言之,在估计文化对经济增长的贡献时,文化是一个“内生变量”,因此普通的最小二乘法得到的不是一致性的结果。为了准确估计文化对经济增长的作用,必须为文化寻找合适的“工具变量”——它可以解释文化本身,但除去文化这个唯一的途径以外,它不会直接或间接地影响经济增长。因此,本文采用两阶段最小二乘法进行实证分析,估计方程如下:

Yi=β0+β1Ci+β2Xi+εi

(1)

Ci=δ0+δ1Zi+δ2Xi+ei

(2)

其中,Y代表被解释变量人均GDP的自然对数值,C代表文化变量,X为一系列控制变量,Z为文化的工具变量,ε和e为随机扰动项,i代表样本。

(二)数据与变量说明

1.被解释变量:经济发展水平。本文选取2012年人均GDP的自然对数作为经济发展水平的度量指标。

2.解释变量:文化水平。本文选用倪鹏飞(2012,2013)主编的“文化城市竞争力指数”来度量文化水平,它是由历史文化、现代文化、文化多样性和文化产业四个纬度指数加权生成,每个分项指数通过细分的指标衡量方法获得取值,取值范围在0和1之间。该指标涵盖中国综合竞争力比较强的45个城市。在稳健性检验中,采用万人两院院士数量来表征文化。

3.工具变量:明代万人进士数。本文选取明代万人进士数作为文化的工具变量,原因见第四部分的论述。

4.样本说明:以明代府作为统计样本。本文将明代府与现代地级市或地级市以上城市进行匹配,最后可用于实证的府样本为36个。原因如下:

明清以来,中国各城市行政区划不断发生变化,但以县为单位的县级市行政规划基本未变,为现代城市与明代府的数据匹配提供了可能(吴宣德,2009)。明代详细的县人口和粮食数据相对缺乏,而现代各县基本数据相对齐全,所以将现代的数据匹配到明代更为准确。

5.其他说明。明代行政区划主要分为省、府、州、县四级,但是关于人口的记载,即使查阅地方志也无法找到完整的州县人口数据,且可能出现很多自相矛盾的地方*人口的隐瞒和迁移以及赋役制度的变化,丁由应役改为可以以银代役,丁与实际人口常常没有直接关系,户口的资料也不再可信(参见何炳棣,2000)。。当代大多数学者研究明代中后期人口的思路就是以明初人口为基数,选择有价值的参考系确定人口增长率,最后估算出明中后期人口(张显清,2005)。本文根据曹树基《明代人口史》第4卷《明时期》研究成果,以洪武二十六年(1393)各府统计和估算的数据为基准*由于明成祖朱棣迁都对应天府(南京)和顺天府(北京)人口的重大影响,根据曹树基(2000)调整,南京人口减去50万,北京人口加上50万(参见曹树基,2000)。,同时以书中第六章各府从洪武二十六年到明朝天顺年间(1457—1464)或成化年间(1465—1487)的年均人口增长率估算出各府在天顺七年(1463)的人口*由于元代中国北方人口急剧下降,明代存在大量移民,比如山西向河北和山东移民,江浙向安徽北部移民和湖南湖北向四川等地移民等,但是经过洪武一朝移民,中国人口密度格局基本定型,且各府人口增长率是净出生率和净迁入率之和,已经包含迁移等因素(参见曹树基,2000)。。同样,本文采用天顺年间的粮食数据度量早期的经济发展水平(梁方仲,2008)。

各府对应的2012年的GDP与人口数据通过各市县的加总计算得出,纬度、降水量和温度等地理因素则以府治所在城市为标准统计,府的文化竞争力指数则以城市的文化竞争力指数为基础,根据府治所在的城市加权得到*对一些两府可能主要只包含一个地级市或地级市以上城市的情况(杭州府与严州府主要包含的城市只有杭州市),参考它周边城市对文化等各指标进行调整。。本文各数据的来源,请见表1。

表1 数据和来源

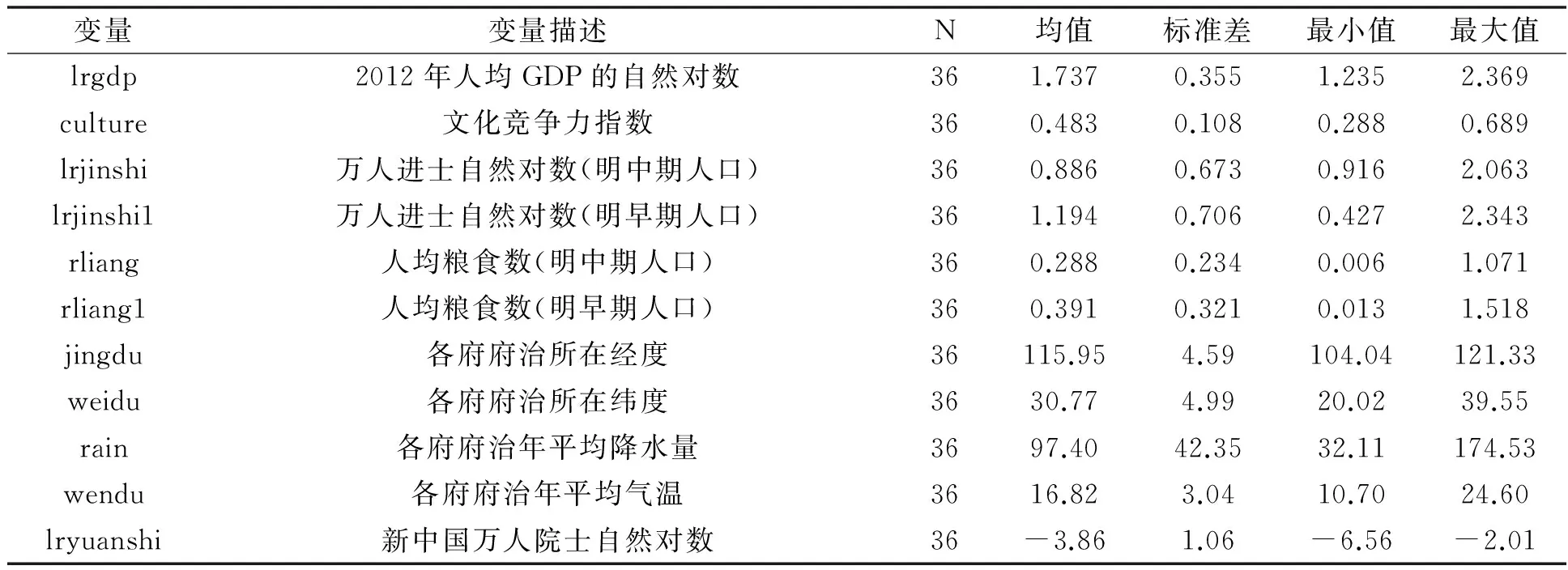

本文主要变量的描述性统计,如表2所示。

表2 主要变量的描述性统计

四、文化与经济增长的实证分析

(一)工具变量的合理性

虽然文化的形成与发展会受到自然地理环境、社会人文以及历史发展进程的影响,但是文化仍具有时空上的继承性和地域的相对稳定性等特征(王恩涌等,2000)。比如,关于亚洲“四小龙”经济腾飞的解释,克鲁格曼等人就认为儒家文化的崇尚节俭、重视储蓄、仁义以及诚信等理念在其中起到重要作用(克鲁格曼,1999)。袁义达(2000)分析和比较了宋朝、明朝和当代姓氏的分布曲线、同姓率(Isonymy)和地域人群间的亲缘关系后,发现中国人姓氏的历史传递是连续的和稳定的,即姓氏所表现的血缘文化的痕迹与生命遗传物质,尤其是Y染色体的进化具有基本相同的和平行的表现,从生物学角度佐证了文化的地域传承的稳定性。因此,从中国古代寻找可以量化的反映文化的工具变量是可行的*当然,文化不仅有继承性,还有兼容性与创造性。近代以来,中国文化也深受西方外来文化影响,但是,考虑到中国传统文化的兼容并蓄以及中华文明五千年未断的传承在世界上绝无仅有,认为代表古代文化发展差异的进士与现代文化相关是合适的。。隋代(589—618)以来,古代科举制度已经成为国家选拔人才的重要工具以及社会底层进入仕途获得向上流动性的重要阶梯(Ho,1962)。

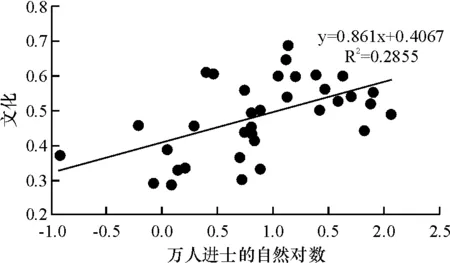

图1 明代万人进士与文化的散点图

明代万人进士数不仅反映了当时各地区教育水平,更是文化发展水平的真实体现,它代表着一种“积极进取,追求卓越”的精神文化。有形的物质可能会随着时间的久远而逐渐消失,但是这种精神文化会传承久远。首先,由于“登科及第,光宗耀祖”的思想会通过家族和家庭的传播而世代相传,宣扬家族的光辉历史,也会在精神上激励后代奋发图强*中国社会流行的修族谱,一直延续到新中国成立乃至当代社会,这也是家族传统家规、“祖训”和血缘等的佐证。。其次,它会影响当地的社会风气和精神面貌。当文化名人比较多的时候,会追求一种精神的享受。区域文化与文艺发达,也会形成一种优良的积极向上、重视文化知识的社会风气,形成地区独特的文化氛围。即使是在社会环境动荡或剧烈变化年代,如清末半殖民地时代和民国抗日战争时期,这种社会文化的代际传递机制也会成为社会核心价值的传承与外来冲击之间的缓冲地带,保证区域文化的绵延不绝*比如中国传统儒家倡导的“仁、义、礼、智、信”等,依然在今天世代传播。。如图1所示,即使过去了几百年,明代万人进士数与现代文化仍然具有显著的正相关关系。

“追求卓越”,不同的时代赋予了它不同的含义,而这种含义必然有制度的身影。在封建社会,皇权使用军队和文化统治人民大众,“金榜题名,光宗耀祖”成为封建文化的核心和本质,而这也是留给普通大众的唯一出路。于是,在那些年代里,追求卓越的文化,就体现为十年寒窗和登科及第。当西方列强的坚船利炮打破了封建统治者的千秋美梦之时,自强、爱国的民族意识被唤醒,“科学”、“民主”成为当时文化的真谛。当中华民族到了生死存亡的关键时刻,“殒身不恤”、“共赴国难”成为文化的灵魂。而当前,随着全球化的进一步加深,“和平、开放、进取、创新”成为时代主题,追求卓越就是要改革创新,创造财富,实现自我价值。因此,古代进士可以体现封建时代追求卓越的文化精神,而这种文化精神历经岁月洗礼,到了当代就是改革、创新、进取。这种变革并不是与历史的割裂,而是对传统文化的传承和升华,是一种适应时代潮流的蜕变。因而,选用古代进士的分布作为文化的工具变量是合理的。

(二)工具变量的有效性

本文采取比较通用的做法,把被解释变量同时对解释变量(文化)和工具变量(万人进士数)进行回归。在表3所示的回归结果中,文化对人均GDP有显著正影响,明代进士对人均GDP也有正向影响。但是,当同时将文化与明代进士作为解释变量,文化的回归系数在1%的显著性水平下依然显著为正,而明代进士的回归系数不再显著,说明这种追求卓越的精神是通过文化传承的途径来影响现代经济增长的。

表3 验证工具变量的外生性(被解释变量:lrgdp)

注:***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1,小括号内是回归系数的t值,r2 表示拟合优度,r2_a表示调整拟合优度。以下各表同。

如果样本量偏小,可能导致工具变量系数在回归中表现不显著,需要进一步考虑是否有其他途径导致明代进士影响当地经济增长。为此,我们做了如下考虑:

首先,各府人均进士是否与距离帝都的远近等地理因素相关?中国文化上的“百家争鸣”早在春秋战国时代已经出现,儒学随着汉武帝的“罢黜百家,独尊儒术”政策在汉朝也已经全国性传播开来。隋唐以来,人们已经认识到科举作为入仕途径的重要作用(Ho,1962)。到了明代,科举考试已经进行了几百年,而且明代会试实行“南北中卷”*明代会试起初是全国统一卷,为平衡各地文化教育发展的不同水平,在明宣宗(1425—1435)时期,实施南北卷。景泰五年(1453)会试,再分南北中卷:南卷为应天府及苏、松诸府,浙江、江西、福建、湖广、广东等省;北卷为顺天、山东、河南、山西、陕西;中卷为四川、广西、云南、贵州等省,凤阳、庐州二府以及滁、徐和三州(参见黄明光,2005,第45页)。,地理经纬度或者说距离帝都的距离不会影响到文化水平的传播。另外,我们将进士对南卷地区虚拟变量(dum1)和中卷地区虚拟变量(dum2)进行回归,结果显示分卷并没有造成地区进士的显著性差异*结果备索。。从实际考中进士的情况来看,距离北京较远的泉州府万人进士比较多,南宁府进士比较少,而距离北京较近的山东青州府进士相对比较少,河北河间府进士相对比较多。因此,人均进士多少与当地的文化水平和教育水平相关,而不会与地理因素相关。

其次,明代进士是否会通过影响制度从而影响经济?中国早在两千多年前的秦汉时期就实现了大一统,可以说基本政治、法律制度都是同一的。明代作为一个大一统的朝代,它在各地区实施的制度相对来说是一致的。现代的中国,更是一个统一的中国,各地区实行统一的制度。而且,明代实行的是封建君主专制,而现代实施的是中国特色的人民民主制度。因此,明代进士不会通过影响各地区制度再影响现代经济增长。

最后,明代进士会反映历史人力资本吗?会。但是,正如我们所知,明代灭亡(1644)距今也有三百多年的时间了。期间中国经历了二百多年的清朝统治,还有战火不断、内忧外患和民不聊生的清朝末期和民国时期,包括抗日战争、解放战争,可以说人力资本传承早已经耗尽。因此,明代人均进士水平不太可能通过人力资本途径传递到21世纪的现代,而只有蕴藏在家庭基因中的文化传承,才会历久弥新。

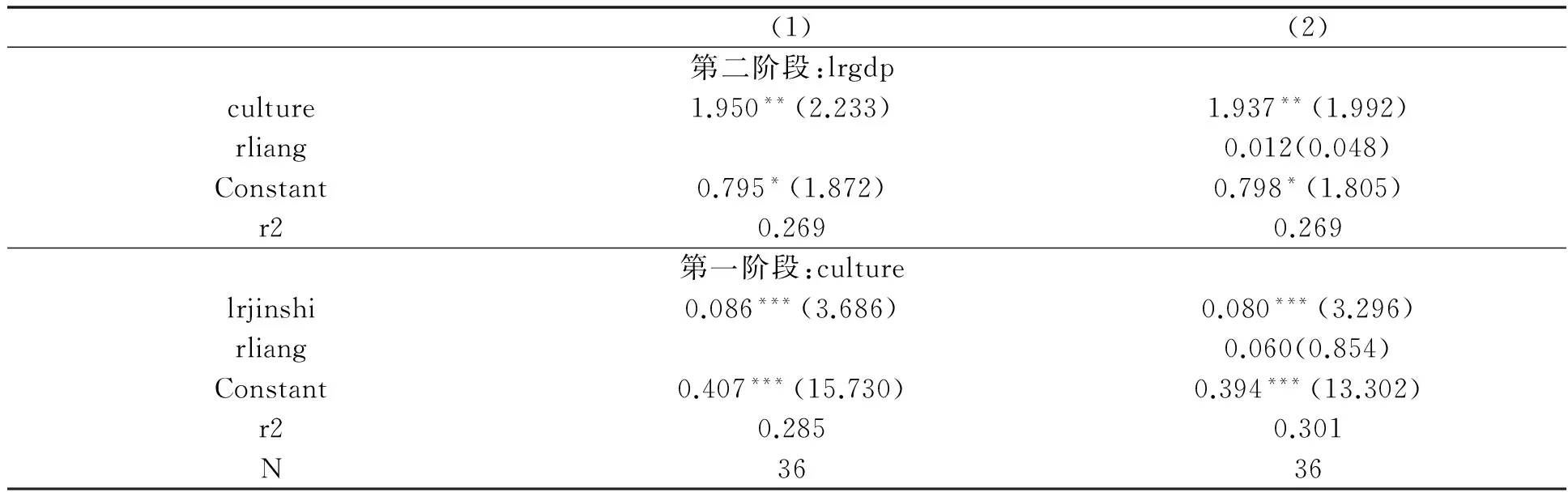

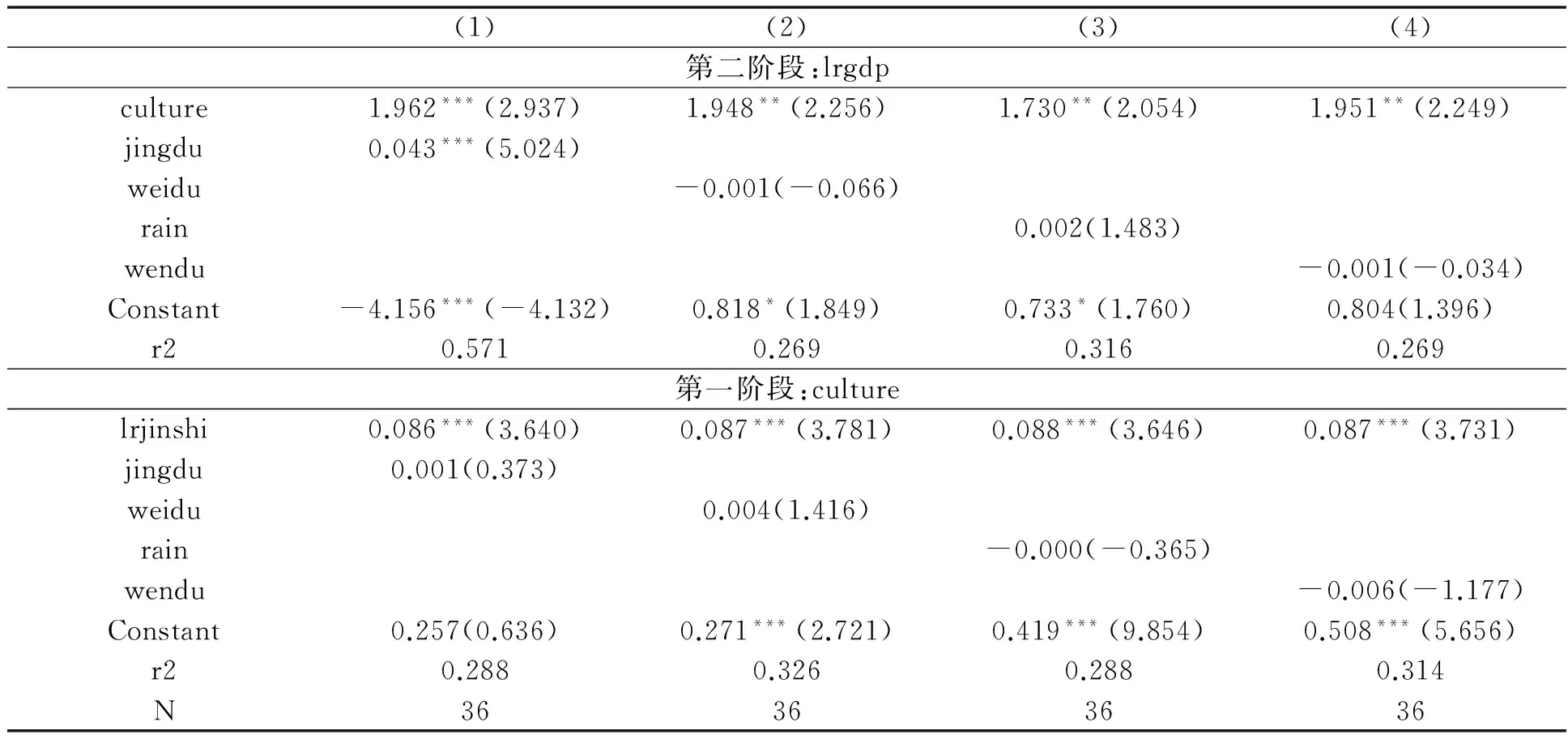

(三)文化与经济增长的基准回归结果

本文将明代万人进士数作为文化的工具变量,对经济发展水平进行了两阶段最小二乘估计(2SLS),回归结果见表4。在第一阶段回归中,万人进士数对文化的回归系数在1%水平下显著为正,再次证实了工具变量与解释变量的高度相关性。第二阶段的回归结果显示,在不加控制变量情况下,文化对经济增长的边际贡献为1.950,相比普通最小二乘法结果1.712(见表3),文化对经济增长边际贡献增加了0.238左右,说明普通最小二乘法估计存在偏误。在加入初始经济发展水平(明代中期人均粮食)的控制变量后,文化的回归系数仍在5%显著性水平下显著为正。所以,文化对经济增长的作用是显著的,文化水平的提高能够促进经济增长。

表4 文化与经济增长的2SLS估计结果

五、稳健性检验

针对文化对经济增长的影响,下面分别从控制地理因素和变换文化代理变量两个视角进行稳健性检验。

(一)考虑地理因素的影响

影响经济增长的长期因素究竟是地理因素、制度因素还是文化因素,历来在经济学界和地理学界争论不断。本文采用的是中国区域数据,可以认为制度因素都是相同的。因此,接下来主要考察地理因素的影响。在解释变量中加入各种地理变量,回归方法同上,回归结果见表5。

表5 文化、地理与经济增长(2SLS)

在回归方程中,依次控制了经度、纬度、年均降水量、年平均温度等地理因素。这些地理因素对农业条件以及人类生活居住都有重大影响,它们也一直被视为重要的经济地理变量。从回归结果来看,文化对经济增长的影响在5%显著性水平下依然显著,系数值在1.619和1.951之间变动。其他控制变量,如纬度、年均降水量、年均温度和南北方虚拟变量的回归系数均在10%显著性水平下不显著。因此,可以推断相对于文化,地理因素对经济增长的影响是不显著的。

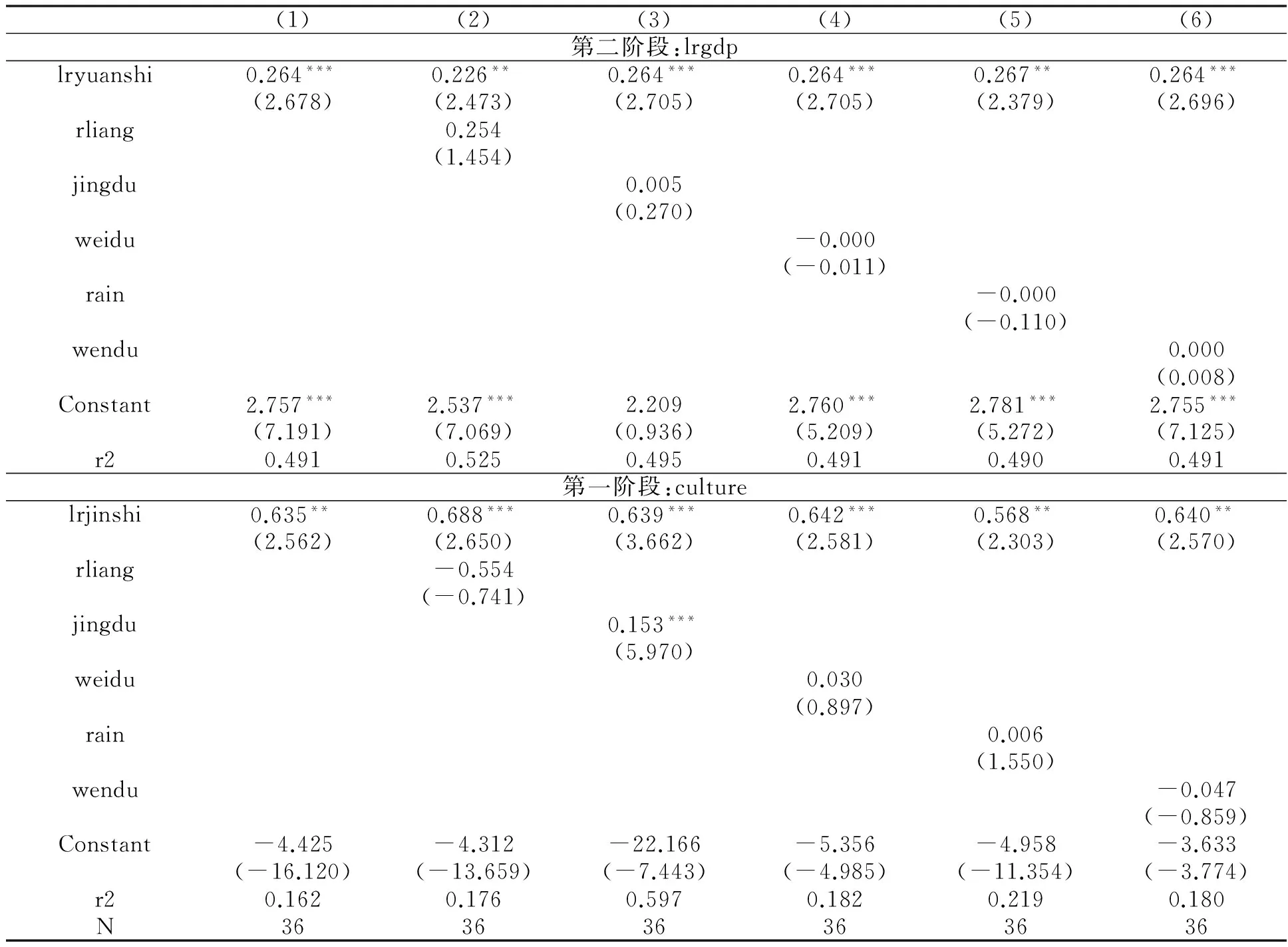

(二)变换文化的度量指标

文化的繁荣昌盛,除了表现在文化活动、文化产业和社会精神面貌外,还表现在人才的强盛。本文选用新中国万人院士数量*“两院院士”是对中国科学院院士和中国工程院院士的统称。中国科学院院士从1955开始每两年增选一次,中国工程院院士从1994年开始每两年增选一次。本文统计明代各府籍贯地的院士,包括健在和已故院士,不包含外籍院士。来衡量当地的文化水平。

图2 新中国万人院士与明代万人进士的散点图

首先,工具变量和解释变量之间存在很强的相关关系,如图2所示。同样,采用回归方法来检验工具变量明代进士的有效性,结果显示万人院士数对2012年人均GDP有显著正影响,明代万人进士对2012年人均GDP也有显著正影响。同时加入万人院士数和万人进士数进行回归,只有万人院士的回归系数显著,而工具变量万人进士数的回归系数不再显著*回归结果备索。,可以认为工具变量的选择是有效的。

接着,这里使用万人院士数作为文化的代理变量,对2012年人均GDP再做TSLS回归,并且控制初始经济发展水平和地理等因素,回归结果见表6。当控制了明代人均粮食、经度、纬度、降水量、温度等变量的影响后,万人院士对经济增长的影响系数在0.226与0.267之间,并且通过5%显著性水平检验,初始经济发展水平和地理变量对经济增长的回归系数都不显著。因此,以万人院士衡量的文化对经济增长仍有显著影响,文化对经济增长的正向作用是稳健的。

表6 变换文化变量的稳健性检验

综上所述,无论是控制地理因素还是变换文化变量,文化对经济增长的影响一直显著为正,而且影响系数保持稳定。文化对经济增长具有稳定的促进作用,文化是经济增长的源泉之一。

六、结论与政策启示

劳动、资本和技术等只是经济增长的直接因素,长期而言,它们就是经济增长本身。那么,经济增长的源泉是什么?经济学家和地理学家津津乐道的制度因素和地理因素,并不能解释一些国家或地区的财富增长和经济贫困并立的问题。制度因素不能解释实施相同制度的一国内部的区域差距,而大部分地理因素在很多实证分析中被证明与经济增长的关系不显著。因此,在寻找经济增长的道路上,本文和韦伯、熊彼特等人一样,倾向于寻找精神文化因素。

文化是一种与制度并列的要素,是指一个社会中多数人所共有的价值、观念、偏好和态度等。虽然文化的形成与发展会受到自然地理环境、社会人文以及历史发展进程的影响,但是文化仍具有时空上的继承性和地域的相对稳定性等特征。隋代以来,古代科举制度已经成为国家选拔人才的重要工具以及社会底层进入仕途获得向上流动的重要阶梯,当地进士的人数体现了当地人民的文化水平和“积极进取,追求卓越”的精神。有形的物质可能会随着时间的流逝而逐渐消失,但这种精神文化会传承久远。古代进士体现了封建时代追求卓越的文化精神,而这种文化精神历经岁月洗礼,到了当代就是改革创新与发展。

本文以文化竞争力指数作为文化的代理变量,以明代万人进士数作为文化的工具变量,对文化与经济增长的关系进行了两阶段最小二乘估计。结果显示,文化对经济增长具有显著的促进作用。当加入明代初始经济水平和各种地理因素等控制变量以后,文化对经济增长的回归系数依然显著为正,文化至少能够解释27%的中国区域经济增长差异。在稳健性检验中,本文以新中国万人院士数作为文化的代理变量,再次进行了实证估计,并且得到了同样的结论。由此可见,文化确实促进了经济增长,文化是长期经济增长的源泉之一。

曹树基.中国人口史(明时期).上海:复旦大学出版社,2000.

陈宪,韩太祥.文化要素与经济增长.经济理论与经济管理,2008,(9).

方颖,赵扬.寻找制度的工具变量:估计产权保护对中国经济增长的贡献.经济研究,2011,(5).

冯天瑜.中国文化史.上海:上海人民出版社,2005.

福山著,彭志华译.信任:社会美德与创造经济繁荣.海口:海南出版社,2001.

高波,张志鹏.文化资本:经济增长源泉的一种解释.南京大学学报,2004,(4).

哈耶克著,邓正来译.哈耶克论文集.北京:首都经济贸易大学出版社,2001.

何炳棣.明初以降人口及其相关问题.北京:生活·读书·新知三联书店,2000.

金相郁,武鹏.文化资本与区域经济发展的关系研究.统计研究,2009,(26).

科斯等著,刘守英译.财产权利与制度变迁.上海:上海人民出版社,2004.

克鲁格曼.萧条经济学的回归.北京:中国人民大学出版社,1999:51—52.

李娟伟,任保平.中国经济增长新动力:是传统文化还是商业精神?——基于文化资本视角的理论与实证研究.经济科学,2013,(4).

李楠.文化差异与移民:中国历史上文化因素对移民长期影响的考察(960—1982).会议论文,2012.

梁方仲.中国历代户口、田地、田赋统计.北京:中华书局,2008.

罗浩.文化与经济增长:一个初步分析框架.经济评论,2009,(2).

倪鹏飞.中国城市竞争力报告.北京:社会科学文献出版社,2012,2013.

青木昌彦,奥野正宽.经济体制的比较制度分析.北京:中国发展出版社,1999:22.

索罗斯比著,易昕译.文化政策经济学.大连:东北财经大学出版社,2013:1—5.

泰勒著,连树声译.原始文化.上海:上海文艺出版社,1992.

王恩涌等.人文地理学.北京:高等教育出版社,2000.

文贯中.中国的疆域变化与走出农本社会的冲动.经济学季刊,2005,(2).

吴宣德.明代进士的地理分布.香港:中文大学出版社,2009.

熊彼特著,何畏,易家详等译.经济发展理论.北京:商务印书馆,1990.

亚当.斯密著,郭大力,王亚南译:.国民财富的性质和原因的研究.北京:商务印书馆,1972.

杨小凯,黄有光.专业化与经济组织:一种新兴古典微观经济学框架.北京:经济科学出版社,1999.

袁义达等.中国人群体遗传II:姓氏传递的稳定性与地域人群的亲缘关系.遗传学报,2000,(27).

约翰.穆勒著,金镝,金熠译.政治经济学原理.北京:华夏出版社,2009.

张显清.明代后期粮食生产能力的提高.学术探索,2005,(5).

邹恒甫.积累欲、节俭与经济增长.经济研究,1993,(2).

Acemoglu, D., Johnson S., and Robinson, J., 2004, “Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth”, Handbook of Economic Growth, Elsvier.

Acemoglu,D., Johnson S., and Robinson, J., 2001,“The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation”, American Economic Review, 91, 1369—1401.

Aghion, P. and Howitt , P. ,1992,“A Model of Growth through Creative Destruction”, Econometrica , 60:323—351.

Ashraf,Quamrul,and Oded Galor, 2013, “The 'Out of Africa' Hypothesis, Human Genetic Diversity and Comparative Economic Development." American Economic Review, 103(1):1—46.

Barro,R. J. and McCleary,R., 2003, “Religion and Economic Growth.” American Sociological Review, 68: 760—781.

Cass David, 1965, “Optimal Growth in an Aggregate Model of Capital Accumulation”, Review of Economic Studies, 32: 233—240.

Diamond, J., 1997, Guns, Germs and Steel, New York and London: W. W. Norton & Co.

Greif,A., and Tabellini,G., 2011, “the Clan and the City: Sustaining Cooperation in China and Europe ”, Working paper.Grossman, G. M. and Helpman, E., 199l, “Quality Ladders in the Theory of Growth”, Review of Economic Studies, 58: 43—61.

Hatton, T. J. and J. G. Williamson., 1994: “What Drove the Mass Migrations from Europe in the Late Nineteenth Century?” Population and Development Review 20: 1—27.

Koopmans, Tjalling, 1965, “On the Concepts of Optimal Economic Growth”, in the Econometric Approach to Development Planning, Amsterdam: North Holland.

Lucas, R. E., 1988, “On the Mechanism of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, 22: 3—42.

North, D. C. and Thomas, R. P., 1973, The Rise of the Western World:A New Economic History, Cambridge: Cambridge University Press.

North, D. C., 1990, Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge: Cambridge University Press.

Ping-ti Ho, 1962, The ladder of success in Imperial China: aspects of social mobility, 1368—1911, New York: Da Capo Press.

Romer, P., 1986, “Increasing Returns and Long-run Growth”, Journal of Political Economy, 94: 1002—1037.

Romer, P., 1990, “Endogenous Technological Change”, Journal of Political Economy, 98:71—102.

Sachs, J. D. and Warner, A. M., 1997, “Sources of Slow Growth in African Economies”, Journal of African Economies, 6(3): 335—376.

Solow, R., 1956, “A Contribution to the Theory of Economic Growth”, Quarterly Journal of Economics, 70: 65—94.

Tabellini G., 2010, “Culture and Institutions: Economic Development in the Regions of Europe”, Journal of the European Economic Association, 8 (4): 677—716.

Williamson, S. D., 1987, “Costly Monitoring, Loan Contracts, and Equilibrium Credit Rationing”, The Quarterly Journal of Economics, 102(1): 135—145.

【责任编辑:李青果;责任校对:李青果,张慕华】

2016—03—07

国家自然科学基金项目(71372146);中山大学和广东省优秀青年教师培养计划(14wkpy44、Yq2013001);打造“理论粤军”重点资助项目(WT1409)

才国伟,中山大学岭南学院(广州 510275);

10.13471/j.cnki.jsysusse.2016.05.021

刘继楠,中山大学岭南学院(广州 510275)。