谈谈北京大学藏秦简《鲁久次问数于陈起》的一些抄写特点*

田 炜

谈谈北京大学藏秦简《鲁久次问数于陈起》的一些抄写特点*

田炜

北京大学藏秦简《鲁久次问数于陈起》是一篇很重要的数学文献。根据《史记·秦始皇本纪》和里耶秦简“同文字方”的记载,可知该篇用“者”字表示{诸},用“吏”字表示{事},用“鼠”字表示{予},用“民”而不用“黔首”,体现了战国晚期秦国抄本的特点。该篇“”、“单”、“弋”、“见”等字的写法都保留了战国古文的字形特点,“料”字则是楚文字“”字的误抄。该篇底本是用战国楚文字抄写的,文中出现“也”、“殹”并用的现象。

北京大学藏秦简;《鲁久次问数于陈起》;抄写时间;战国古文

北京大学藏秦简《鲁久次问数于陈起》(下文简称《鲁》篇)是一篇很重要的数学文献。文中不仅提到了很多数学概念和数学在社会生活中的作用,而且开篇就提出“舍语而彻数,数可语殹,语不可数殹”的说法,对于丰富我们对当时社会思想的认识是很有价值的。此外,《鲁》篇的抄写也很有特点,有一些问题是很值得讨论的。本文就是我们对《鲁》篇抄写特点的初步研究。

北京大学韩巍是《鲁》篇的整理者,最早公布了《鲁》篇释文①韩巍:《北大藏秦简〈鲁久次问数于陈起〉初读》,《北京大学学报》2015年第2期。。后来韩巍、邹大海共同发表了《北大秦简〈鲁久次问数于陈起〉今译、图版和专家笔谈》,完整地公布了《鲁》篇的全部图版②韩巍、邹大海:《北大秦简〈鲁久次问数于陈起〉今译、图版和专家笔谈》,《自然科学史研究》2015年第2期。。本文的讨论主要是以这两篇文章公布的材料作为依据的。

一、时代特征

根据传世和出土文献的记载,秦在统一六国以后,对文字字形、用字和用语规范进行了一些整理,因此战国秦文献和秦代文献呈现出了不同的文本面貌。根据《史记·秦始皇本纪》的记载,秦始皇统一六国以后“更名民曰‘黔首’”,因此用“民”、“百姓”还是用“黔首”就成为了判断秦文献抄写时代的重要参考。这一点是学者早已熟知的。此外,《里耶秦简[壹]》8—461号木方记录的一些“书同文字”的具体规定对于我们判断出土秦文献的抄写年代也是十分重要的③田炜:《谈谈马王堆汉墓帛书〈天文气象杂占〉的文本年代》,《古文字研究》第31辑,北京:中华书局,2016年(待刊);田炜:《马王堆汉墓帛书〈阴阳五行甲篇〉抄写者身份与抄写年代补说》,战国文字研究的回顾与展望国际学术研讨会,2015年12月12—13日,中国上海。。《鲁》篇的抄写年代也可以运用传世文献和里耶秦方的记载进行判断。从一些特征字、词来看,《鲁》篇应该是战国时期的抄本。下面我们略作说明。

1.者——{诸}

《鲁》篇简138说:

始者(诸)黄帝、諯(颛)玉(顼)、尧、舜之智,循鲧、禹、睪〈皋〉匋(陶)、羿、〈箠〉之巧,以作命天下之灋,以立钟之副……

周波曾经指出诅楚文、睡虎地秦简等战国秦文献用“者”字表示{诸},而秦诏版、龙岗秦简等秦代文献均改用“诸”字表示{诸}*周波:《战国时代各系文字间的用字差异现象研究》,北京:线装书局,2012年,第63—64页。。陈侃理考释出了里耶秦方的相关规定“者如故,更诸”,并指出这句话的意思是统一前用“者”字表示{者}和{诸},统一后仍用“者”字表示{者},而改用“诸”字表示{诸}。陈先生又指出《里耶秦简[壹]》公布的材料主要抄写于秦代,其中130余例“者”字,没有可以确指表示{诸}的用例*陈侃理:《里耶秦方与“书同文字”》,《文物》2014年第9期。。《鲁》篇用“者”字表示{诸}正是战国秦文献的用字习惯。

2.吏——{事}

表1 秦简牍中“吏”、“事”二字表示{事}的用例

从这个表格我们可以清楚地知道,绝大部分材料抄写于战国后期的睡虎地秦简一般用“吏”字表示{事},抄写于秦代的龙岗、周家台两批秦简则改用“事”字表示{事},大部分材料抄写于秦代的里耶秦简基本上也都用“事”字表示{事},只有3例例外。《鲁》篇均用“吏”字表示{事},凡6见,符合战国秦文献的用字特点。

3.鼠——{予}

《鲁》篇简127说:

审祭(察)而鼠(予)之,未智(知)其当也;乱惑而夺之,未智(知)其亡也。

里耶秦方说:“鼠如故,更予人。”陈侃理指出这句话的意思是,秦统一六国前用“鼠”字表示{鼠}和{予},统一后“鼠”字仍可表示{鼠},而{予}则改用“予”字表示,并用出土秦文献进行了验证*陈侃理:《里耶秦方与“书同文字”》,《文物》2014年第9期。。因此,用“鼠”字表示{予}同样是战国秦文献的用字特点。

4.民

上文我们提到《史记·秦始皇本纪》记载秦始皇统一六国后“更名民曰‘黔首’”。《鲁》篇有4例“民”而无“黔首”,这也是与战国秦文献文本特征相符的。

二、战国古文遗痕

北京大学藏秦简虽然不是科学发掘所得,但学者一般认为这批简牍的出土地点最有可能在湖北境内,也就是楚国故地。朱凤瀚指出:

此批简牍的出土地点不详。竹简卷四中的《道里书》主要记述江汉地区的水陆交通路线和里程,其中所记水名,都是今湖北境内的河流;所见地名则大多在秦南郡范围内,尤以安陆、江陵出现最多。考虑到以往出土秦简的墓葬主要集中在湖北云梦、荆州两地(即秦代的安陆和江陵),我们推测这批简牍也很可能出自今湖北省中部的江汉平原地区。*朱凤瀚:《北京大学藏秦简牍概述》,《文物》2012年第6期。

《鲁》篇中有一些字保留或反映了战国古文的写法,其底本应该是用战国文字书写的。考虑到文献可能的出土地点,其底本最有可能是用楚文字书写的。如果这一推测不错,《鲁》篇应该属于广义楚文献的范畴。秦国在战国后期不断蚕食楚国领土,并在新占领地推广使用秦文字,很多楚国文献因此被转写成秦文字,《鲁》篇也是这种背景下的产物。尽管从整体上说,秦人对楚国文献的改写是很成功的,使得文本面貌发生了巨大的变化,但由于种种原因,这种转写而来的本子也常常会有一些战国古文的遗留。下面我们试举例谈谈这个问题。

1.《鲁》篇中战国古文字形的遗留

《鲁》篇简145+141+140说:

夫天所盖之大殹(也),地所生之众殹(也),岁四时之至殹(也),日月相代殹(也),星辰之(往)与来殹(也),五音六律生殹(也),毕用数。

(3)料

《鲁》篇简152+135说:

图1 战国楚玺文字

(4)戈

《鲁》篇简146+153说:

高阉*“阉”字最早由何有祖释出,方勇转读为“阁”,请参看何有祖《北大秦简〈鲁久次问数于陈起〉补释二则》,简帛网2015年11月2日;方勇《读北大秦简〈鲁久次问数于陈起〉札记二则》,简帛网2015年11月9日。台谢(榭),戈〈弋〉邋(猎)置御,度池旱曲,非数无以置之。

“戈猎”不辞,韩巍读为“弋猎”是完全正确的*韩巍:《北大藏秦简〈鲁久次问数于陈起〉初读》,《北京大学学报》2015年第2期。。不过它并不是一般意义上的讹字。在春秋、战国时期的文字中,“弋”旁常常会被增繁为“戈”形。关于这一点,李家浩曾举过很多例子说明。其中,李先生特别指出楚帛书中有两个写作“戈”形的“弋”字,一个用作“代”,一个用作“忒”,说明“弋”不仅在用作偏旁时会繁化为“戈”,即便是独体的“弋”字也同样存在这种繁化现象*李家浩:《战国布考》,《著名中年语言学家自选集·李家浩卷》,合肥:安徽教育出版社,第160—166页,原载《古文字研究》第3辑,北京:中华书局,1980年。。在《鲁》篇用楚文字抄写的底本中,“弋猎”之“弋”很可能就是写作“戈”形的。也就是说,《鲁》篇中写作“戈”形的“弋”字也是战国古文的遗留。

(5)见

《鲁》篇简154+155说:

和攻(功)度吏(事),见〈视〉土刚楘(柔)黑白、黄赤蓁厉(莱),津如(洳)、立(粒)石之地*这段文字的句读请参看庞壯城:《北大秦简〈鲁久次问数于陈起〉考释零笺(六则)》,简帛网2015年11月17日。,各有所宜,非数无以知之。今夫数之所利,赋吏(事)见〈视〉攻(功)程殿冣(最),取其中以为民义(仪)。

2.《鲁》篇中六国古文用字习惯的遗留

《鲁》篇的抄写还有一个特点:同一个词用不同的字表示的现象(也就是同词异字现象)多见。这些例子中有部分是因为六国文字与秦文字用字习惯存在差异而《鲁》篇抄手既部分保留了底本的用字又按照秦文字的用字习惯改动了部分用字造成的。

秦文字用“度”表示{度},见睡虎地秦简和始皇诏版。

(2){也}——殹、也

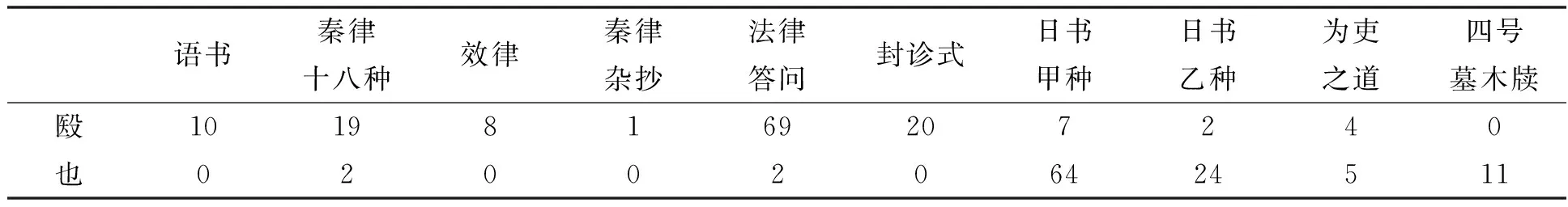

在《鲁》篇中,用作语气词的“殹”凡11见,“也”凡10见。众所周知,用“殹”为语气词是秦文献的特征,而用“也”为语气词则并见于秦文献和六国文献。黄德宽指出,秦文字原本用“殹”为“也”,用“也”之例可能是受到他国文字的影响*黄德宽:《说“也”》,载《第三届国际中国古文字学研讨会论文集》,1997年,第824页。。这种说法是有道理的。大西克也曾经指出,睡虎地秦简“殹”、“也”二字在不同材料中的分布是不同的,他对相关用例进行了统计,见下表*[日]大西克也著,任锋译,宋起图校:《“殹”“也”之交替——六国统一前后书面语言的一个侧面》,《简帛研究二〇〇一》,南宁:广西教育出版社,2001年,第616页。原载《中国出土资料研究》第2辑,(东京)中国出土资料研究会,1998年。:

表2 睡虎地秦简中“殹”、“也”的分布

大西克也把这些材料分为三组:第一组是用“殹”为主的文献;第二组是用“也”为主的文献;第三组是“殹”、“也”数量相当的文献*大西克也把第三组称为“‘殹’、‘也’两种并用的文献”,但以“殹”为主或以“也”为主的文献也有不少是“殹”、“也”并用的,所以我们改称为“‘殹’、‘也’数量相当的文献”。。大西克也指出,第一组文献是秦的公文类文献;第二组文献是私用文书;第三组文献只有《为吏之道》一篇。睡虎地秦墓竹简整理小组认为:“第四、五两栏后面字迹较草的部份,有可能是补写上去的。”*睡虎地秦墓竹简整理小组编:《睡虎地秦墓竹简·释文注释》,北京:文物出版社,1990年,第167页。而“也”的用例全部出现在补写的部分。大西克也认为这是抄手不同造成的用字差异。其实三组文献用字的差异归根结底还是由地域差异造成的。秦固有的习惯是用“殹”,但受到六国的影响,“也”也可以通行。在公文等比较正规的文献中,抄手一般比较严格执行秦的规范,所以多用“殹”,而私人文书受六国旧有用字习惯的影响,加上“也”字书写比较简便,所以多用“也”。《鲁》篇底本既然是用战国古文抄写的,那么当中的“殹”字必然是改写自“也”的。

值得注意的是,《鲁》篇是一人所抄,而按照韩巍的编连方案“殹”字集中见于文章的前半部分,第1例见于第2行,第11例见于第12行;“也”字则集中见于文章的后半部分,第1例见于第24行,第10例见于第32行。西汉马王堆汉墓帛书《经法》也是一人所抄而兼用“殹”、“也”二字,其分布与《鲁》篇略同。根据大西克也的统计,《经法》从开头到第17行上半部共有13例“殹”、1例“也”,从第17行下半至文末共有70例“也”而无“殹”,他认为用“殹”可能是受到底本的影响,并推测说:

书写者在开始的时候认真地照抄,以后逐渐对笔画复杂的“殹”感到了厌烦,随之就换写成了已习用的“也”。对《经法》“殹”、“也”令人奇怪的分布,只能这样解释才能讲得过去。*[日]大西克也著,任锋译,宋起图校:《“殹”“也”之交替——六国统一前后书面语言的一个侧面》,《简帛研究二〇〇一》,第624—625页。

这种推测是有道理的。《鲁》篇的情况与《经法》正好相反:《鲁》篇的底本用“也”,抄写者一开始按照秦文献的规范把“也”转写为“殹”,后来则直接按底本写成“也”。抄手这样做的原因可能是因为“也”字书写更为便捷,但这里有一个重要前提:“殹”和“也”是通用无别的。

“殹”和“也”的关系是学者长期讨论的问题。讨论的焦点在于“殹”和“也”表示的究竟是同一个词,抑或只是用法相近的两个词。清代段玉裁《说文解字注》“殹”字下注云:

秦人借为语词。《诅楚文》“礼使介老将之以自救殹”,薛尚功所见秦权铭“其于久远殹”,《石鼓文》“汧殹沔沔”,权铭“殹”字,琅邪台刻石及他秦权、秦斤皆作“”,然则周秦人以“殹”为“也”可信。*段玉裁:《说文解字注》,上海:上海古籍出版社,1988年,第120页。在段玉裁以前也有学者持类似观点,如南宋郑樵在《石鼓音序》中认为石鼓文是秦篆,其中一个证据就是“以‘也’为‘殹’”(见陈思编著:《宝刻丛编》卷一·九,杭州:浙江古籍出版社,2012年)。

如今学者在为出土秦文献写释文时常常会在“殹”字后括注“也”,实际上也是认同“殹”、“也”表示同一个词的说法。疑者或以为这两个字的读音并不很接近。“殹”是影母字,“也”是余母字,虽然发音部位不同,但部分影母字和余母字的读音是有关系的。例如从多得声的字多数是余母字,但“黟”却是影母字;“益”是影母字,其分化字“溢”却是余母字。至于“殹”、“也”二字的韵部归属,学术界还有不少争议*大西克也曾对相关成果作过总结,请参看[日]大西克也著、任锋译、宋起图校:《“殹”“也”之交替——六国统一前后书面语言的一个侧面》,第614、625页。除了大西克也提到的观点以外,还有学者把“也”字归入支部(见刘洪涛《上古音“也”字归部简论》,《中国语言学》第3辑,北京:北京大学出版社,2009年,第120—122页)。,“也”字的构形和本义也还有诸多异说,这也影响到学者对“也”字读音的判断,目前恐怕还不能说这两个字的读音一定不能相通。大西克也认为,在秦地“也”的读音可能与“殹”相近*[日]大西克也著,任锋译,宋起图校:《“殹”“也”之交替——六国统一前后书面语言的一个侧面》,《简帛研究二〇〇一》,第624—625页。。这个意见是可以考虑的。也有学者认为“也”有一些用法是“殹”所没有的*张玉金:《出土战国文献虚词研究》,北京:人民出版社,2011年,第530—585页。。不过根据该研究的统计数据,“殹”只有150例,“也”则多达1 170例,“也”的用例数量是“殹”的将近8倍,而即便是在这样的情况下,“殹”也可以承担“也”的大部分功能。因此,我们很难说它们的用法是有明显差异的。如果“殹”和“也”音读、用法各异的话,那么像《鲁》篇和《经法》那样“殹”、“也”二字既可以相互改写、又可以保留原字的现象,就很难得到合理解释了。虽然在这里无法更详细地讨论这个问题,但我们还是倾向于同意“也”、“殹”表示同一个词的观点。

三、结 语

北大藏秦简《鲁》篇是战国后期根据楚文字抄写的底本转抄而来的本子。伴随着军事扩张的步伐,秦国在新占领地推行类似于“书同文字”的政策,《鲁》篇正是在这样的背景下被改写为秦文字的。尽管秦文字有自己的字形和用字规范,但底本中的一些字形和用字习惯还是以各种方式保留了下来。这样就形成了一个以秦文字字形和用字规范为主,兼有六国文字字形和用字特点的文本。目前所见的出土秦文献大多数是在楚国故地出土的,很多材料都具有与《鲁》篇相似的抄写特点,只是大多没有《鲁》篇那么突出而已。细致研究《鲁》篇的抄写特点,对于今后出土秦文献的研究和整理是有启发意义的,对于我们了解先秦文献的流传过程以及今本文献的形成都是有价值的。

附记:本课题研究得到霍英东教育基金会的资助。

【责任编辑:张慕华;责任校对:张慕华,李青果】

2016—05—06

田 炜,中山大学出土文献与中国古代文明研究协同创新中心(广州 510275)。

10.13471/j.cnki.jsysusse.2016.05.007