文学翻译中的形貌修辞研究——以蓝译鲁迅小说为例

赵海娟

文学翻译中的形貌修辞研究——以蓝译鲁迅小说为例

赵海娟

(天津外国语大学滨海外事学院,天津 300270)

文学翻译往往具有艺术化的美学情致,兼具达意传情要旨,而作品字辞之外的意蕴常由文本的多种形式表征显现。形貌修辞是一种以辞的形貌提升作品视觉感受,达到以形取胜,以貌示意的修辞方式,对于再现文学作品的审美价值尤为重要。以蓝译鲁迅小说为例,从字体字形、标点、图符、排列方式四个方面论述了形貌修辞在文学翻译中的应用,进而指出译者要善于根据原作意境再现甚至再造形貌修辞,力求实现文学翻译形神皆似的美学价值。

文学翻译;形貌修辞;蓝译鲁迅小说;审美再现

一、引言

修辞之于文学无处不在,文学作品往往在字辞之外蕴含着某种特有的情致,这种情致恰恰常经由文本的特殊修辞形式体现。因此,文学翻译不仅要忠实体现原作的思想和内容,更要精准把握原作的修辞和审美等艺术印记。形貌修辞正是一种特殊的文学修辞形式,对其翻译的得当处理之于提升译本的艺术体验和美学价值至为重要。

二、形貌修辞

形貌修辞与大多数修辞方式不同,它不以语义的选择或语言要素的锤炼为对象,而是通过字体字形、标点、图符以及排列方式的巧妙运用以达到特定交际效果的视觉修辞行为。形貌修辞的有关论述最早可追溯至南朝文学理论家刘勰的《文心雕龙·练字》:“一避诡异,二省联边,三权重出,四调单复。”这里的“省联边”和“调单复”即属辞的形貌的运用。刘勰的论述开创了文学形象思维的先河,为后人研究形貌修辞提供了广阔的空间。陈望道(1976:9)在《修辞学发凡》中首次提出“辞的形貌”的说法,认为成功的修辞应当“极尽语言文字的可能性”,并例证了两种常见的形貌修辞——变动字形和插用图符。在继承发展陈氏形貌修辞理论的基础上,曹石珠出版了《形貌修辞学》(1996)和《形貌修辞研究》(2000),建立了中国修辞学一个新的分支学科——形貌修辞学,填补了汉语修辞学研究的空白。曹石珠把形貌修辞的方式归纳为字形、标点、图符和排列修辞四类,认为“好的形貌修辞具有独特的视觉效果”,可以延长读者的审美长度,达到一种陌生化的艺术体验,从而说服读者达到同一(Burke,1969:21),这与Leech和Short(2001:48-51)的偏离说及凸显说有异曲同工之妙。

形貌修辞因其独特的表现手法和艺术效果而被广泛应用于文学创作之中。卢卫中(2003)指出,翻译是一种形神皆似的审美再现过程,原文若有形貌修辞,译者就要尽量进行再现甚或再造,以提高译文的文学性与艺术性。然而,目前学术界对于文学翻译中形貌修辞的研究却并不丰富。现有研究可分为宏观分析和微观使用两类,前者以文学翻译中的修辞意图、修辞辨识、艺术性等为研究重点(方梦之,2002;王克友,2010等),后者以文学翻译中修辞的语音、语义、反复格等为研究重点(唐旭光,1996;孙会军、郑庆珠,2010等)。仅有冯全功(2015)以霍译《红楼梦》为例,对文学翻译中形貌修辞的使用进行了初步分析。本文以蓝译鲁迅小说为例,对文学翻译中形貌修辞的典型应用进行系统分析,旨在引发学术界对于文学翻译中形貌修辞的深入探讨,唤起译者对于翻译过程中辞的形貌的重视与追求,进一步促进文学翻译向着形神皆似的理想路径发展。

三、蓝译《鲁迅小说全集》中的形貌修辞

伦敦大学伯克贝克学院的教授Julia Lovell(中文名为蓝诗玲)曾获剑桥大学中文系当代中国文学方向博士学位,是英国新生代汉学家、翻译家。从2003年开始,蓝诗玲翻译了多部中国现当代文学作品,(《鲁迅小说全集》)涵盖了《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》等全部小说,是迄今最全的鲁迅小说译本,2009年被收入象征荣誉的“企鹅经典”系列丛书。蓝译鲁迅小说一经推出即好评如潮,相较于其他版本,蓝译更加简明和润畅(顾钧,2012:8)。美国汉学家华志坚称其“可能是有史以来最为重要的企鹅经典,肯定是最为清晰易懂的译本,在汉语以外的世界,蓝诗玲竭己所能为鲁迅赢得了声誉”(Wasserstrom,2009:59)。著名作家、史学家弗朗斯·伍德(Wood,2010:76)称赞道:“在将鲁迅充满激情、智慧、怀旧和感伤的作品成功地介绍给将是更大英语读者群的时候,蓝诗玲和企鹅出版社做出了极大的努力,蓝诗玲的介绍是卓越的。”精心品鉴蓝译鲁迅小说不难发现作品中形貌修辞的运用独具特色,不得不说在很大程度上增添了译文的审美情趣和艺术感召力。本文主要从字体字形、标点符号、图形符号、排列方式四个方面加以论述。

1 字体字形

形貌修辞之字体字形是指通过有意突出文字的字体样式、字形大小及拼写方式等形貌来增加视觉感受的一种修辞方式。文学翻译是艺术化的翻译,译者应力求通过“再现原作的语言外形实现对原作思想内容与艺术风格的审美把握”(许钧、穆雷,2009:249)。也就是说,文学翻译中内容与形式的转换标准要比非文学翻译更严格、更具挑战性。蓝译鲁迅小说在传意的同时特别注意表形,通过再现或再造对鲁迅小说中的形貌修辞进行有效处理,对于显化原作主题,提升译作审美情致具有极大作用。

蓝译鲁迅小说经常根据具体语境采用大写字母来达到再现形貌修辞的效果。如《采薇》中伯夷和叔齐走出养老堂大门去看武王张贴的《太誓》的情景:“伯夷向来不大走动,一出大门,很看得有些新鲜。不几步,叔齐就伸手向墙上一指,可真的贴着一张大告示”(鲁迅,2006:268),从武王动兵到夷齐二人“义不食周粟”而自绝于首阳山,“大告示”对于整个故事情节的发展起着推波助澜的作用。蓝译深刻领会了“大告示”对于主题的深化作用,译为OFFICIAL EDICT(Lovell,2009:546),不仅全部使用大写字母,而且在排版方面也是煞费苦心,独立成行,与上下文都隔一空白行,并且比正常文字大出两个字号,这种处理方式使得“大告示”在形貌上更加醒目,具有强烈的突兀感,不仅能够深化小说主题,而且能够吸引读者注意力并引发读者思考。又如《祝福》中“我”在鲁镇四叔书房里时的情景:“瓦楞上已经雪白,房里也映得较光明,极分明的显出壁上挂着的朱拓的大‘壽’字”(鲁迅,2006:127),蓝译把“壽”字处理为the character for ‘Longevity’(Lovell,2009:301),大写字母与繁体的“夀”字具有异曲同工之妙,暗示此处情节不同寻常,发人深思,读者自然将书房的陈腐气息与后文鲁四老爷的反动顽固嘴脸和假道学联想起来。译者对于形貌修辞的恰当处理具有深化小说主旨,吸引读者注意力,加深读者认知感受力的理想效果。

蓝译鲁迅小说中使用了大量字形修辞来描绘人物或物件的整体状态或局部形态,形象性极强,凸显效果明显。鲁迅是一位文字大师,其文章中不乏大写英文字母和摩形汉字,这些汉字大都笔画简单,如“丁”、“八”、“大”、“丫”等,其形体具有明显的表意功能。如《药》中的环境描写:“老栓正在专心走路,忽然吃了一惊,远远看见一条丁字街,明明白白横着”(鲁迅,2006:23),丁字路口是杀人刑场,鬼气森森,鲁迅用阴冷的笔触对其进行形象刻画,可谓入木三分。蓝译处理为sudden, clear sighting of a T-junction in the distance(Lovell,2009:124),烘托了气氛,英文字母T和汉字“丁”无论在形貌还是意义传达方面都具有极大的相似之处,这种归化的翻译策略能够极大地迎合目的语读者的思维模式,降低理解难度,同时这种以形示意的表达新鲜而生动,能够增加阅读兴趣并延长读者的审美感知长度。汉字“八”因笔画简单,在鲁迅作品中出现频率也很高,曾用来描绘人物的胡须、眉毛、肩胛骨等,如《离婚》中爱姑双脚的姿势描写:“爱姑娘坐在他左边,将两只钩刀样的脚正对着八三摆成一个‘八’字”(鲁迅,2006:223)。蓝译为Aigu took the seat to his left, opposite Basan, arranging her sickle-pointed feet into an inverted V(Lovell,2009:469),V字模拟了爱姑外八字脚的坐态,同时又凸显了这个受到新思潮影响的农村少妇的个性特点——泼辣、粗放甚至有些放肆,给人留下深刻的印象。再如,《风波》中九斤老太的曾孙女儿六斤吃着炒豆,“藏在乌桕树后,伸出双丫角的小头,大声说,‘这老不死的!’”(鲁迅,2006:46)蓝译处理为her short pigtails making a Y in the air(Lovell,2009:157)。小说围绕辫子展开,六斤的“双丫角”在结尾时变成了“一支大辫子”,尽管六斤骂九斤老太为“老不死的”,但在当时的背景下却也只能沦为九斤老太的翻版。汉字“丫”和字母Y形似,勾勒出一个扎着羊角辫的小丫头,惟妙惟肖,而结尾的“大辫子”则失去了灵气,无论作者还是译者都在人物的刻画方面有意比照,从而更加深刻地演绎了小说主题。象似性是一个语言学概念,无论是汉字的“丁”、“八”、“丫”还是英文的T,V,Y,都是利用字形要素进行修辞,是一种“语形象似性中的字形辞格”(徐默凡,2010:71)。这种独特的形貌修辞能给读者带来一种全新的陌生化视觉体验,凸显度十分强烈。

蓝译鲁迅小说有时会通过不规范语言以及斜体标示的使用来实现形貌修辞的效果。Leech(2001:42-53)把语言变异归纳为八种,其中最具代表性的就是书写变异,不规范语言的使用就在此列。如《理水》中学者们的语言:“A few vertical exchanges might take place—for example:/ ‘Goo-mou-lin!’.../‘Hao du yoe toooo?’/ ‘Goo-loo-jee-lee…’/ ‘Oh-kei!’”(Lovell,2009:517)这些对话是描写学者们接收从奇肱国运来粮食的情景,是good morning,how do you do,ok等英语的不规范使用,这些独立成段的滑稽语言直观地再现了原文的形貌,十分贴切地刻画了学者们的腐败及奴才嘴脸,幽默且讽刺,符合原作的写作风格。蓝译有时会根据具体语境对一些人称代词进行斜体标示,以凸显人称代词的认知效果,交际效果显著。如《祝福》中四婶对卫老婆子说:“你是什么意思?亏你还会再来见我们。”(鲁迅,2006:132)蓝译为“What on earth dowant? How dare you come back here?”(Lovell,2009:310)此处you采用斜体形式有着重强调的意味,利于读者发挥丰富想象力,解读字词背后的深刻含义。四婶气愤的是卫老婆子作为中人先是举荐祥林嫂到四婶家做女工,后又伙同祥林嫂的婆婆绑她回去。此处的斜体加重了句子的语气,强调的同时也为后来卫老婆子再次介绍祥林嫂到四婶家做女工埋下伏笔。蓝译对于人称代词的斜体处理充分发挥了译者的主体性,这种形貌修辞的翻译改造使得人物形象更加鲜明,可谓独具匠心。

2 标点符号

标点的形貌修辞主要是通过标点符号的特殊用法(如独用、添加、不规范使用等)来吸引读者,达到独特视觉体验的修辞方式。陈望道(1976:81)把这类标点称之为“修辞上的标点”,并指出妙用标点符号使文学作品更富于艺术张力,主题更加深邃。鲁迅是一位标点大师,而蓝译鲁迅小说更是各类标点符号的集大成者,从破折号的处理到象声号的妙用,新颖别致,无不彰显着极大的创造力。

蓝译鲁迅小说中的形貌修辞有时是通过使用大量的破折号来实现的。《肥皂》中学程的父亲上街买肥皂时遭到别人使用“鬼子话”嘲笑,他觉得不是好话,但又不懂,于是要求学了点外语的学程查一下“鬼子话”的意思,“‘学程’,他看着他的脸说,‘那一句查出了没有?’/‘那一句?——那还没有。’”(鲁迅,2006:159)蓝译为“Found that phrase for me yet, Xuecheng?” He looked over at his son, tucking an unrewarding bunch of yellowing leaves into his mouth. “Um…not yet.”(Lovell,2009:354)中文破折号暗示学程的心理活动,连查几天都没有结果,慢慢也就淡忘了此事,早餐时父亲突然问到此事,他一番紧张的思考之后有了如上回答。蓝译省略号表示思维的跳跃及思索的进行,有时间短暂延续之意,um更是极其逼真地突出学程吞吐的神情,描写细腻含蓄。假若省略标点符号,也就省去了思考活动,句子表达就会陷入突兀。同样的表达还出现在《祝福》中祥林嫂在新年过世后鲁四老爷的语言中:“不早不迟,偏偏要在这个时候,——这就可见是一个谬种!”(鲁迅,2006:129)蓝译为“It had to be New Year, didn’t it…A bad lot!”(Lovell,2009:305)按照上下文,鲁四老爷应该在“这个时候”之后说出“死了”或者“老了”,但他既不想犯忌讳说死,又不屑尊之为老,最后只剩停顿之后的咒骂了。可以说无论是原文的破折号还是译文的省略号,都蕴含着特定的言语信息,入木三分地刻画了封建礼教中鲁四老爷冷酷、恶毒的性格特征。破折号的使用省去了冗长啰嗦之感,其独特的形貌能够引发读者思考,于凝练、含蓄语言中体悟语言艺术的空灵之美。

蓝译经常根据具体语境对人物对话中不该停顿之处加上标点来实现形貌修辞的目的。如《长明灯》中郭老娃说:“我想,只有,一个。是的,有一个。明天,捆上城去,给他在那个,那个城隍庙里,搁一夜,是的,搁一夜,赶一赶,邪崇。”(鲁迅,2006:168)蓝译为“You—have—one chance—I think. Yes—one chance. Tomorrow—tie him up—take him into the city—and force him to spend the night—yes—the whole night—at the Temple of the Town God—to exorcize— the demon.”(Lovell,2009:369)这些偏离常规的标点符号极不符合语法规范,使句子变得支离破碎,其形貌新奇而独特,紧抓读者眼球,细细品味之后,不难发现无论作者还是译者对于标点的处理都是独具匠心。标点的高频使用表示声音的停顿,突出郭老娃年老气衰、装腔作势、精明审慎的老朽特征。蓝译对于不规范标点的使用并非随性为之,而是根据语境的修辞再现,是为了凸显人物情态、身份、性格的神来之作,有利于吸引读者注意力,激发广阔的想象空间。

独用标点也是鲁迅小说中标点形貌修辞的重要组成部分。独用标点也称标点句,一般单独成行,具有独立词句功能,能够独立表情达意。鲁迅小说经常在人物对话中出现省略号独用的修辞形式,如《离婚》中七大人让两边都认点晦气,叫施家再添十块钱,最后以90元了结这场感情纠葛,而庄木三听后却说不出话。蓝译为“Let’s see a bit more give and take on both sides,” he’s said, “and another ten dollars from the Shis, to take it up to ninety.” /No response./ “Ninety dollars!”(ibid.:476)庄木三曾因爱姑离婚的事整治过亲家,现在又来谈离婚事宜,而半路跑出个七大人把局面搞得“不齐整”,原文省略号包含了庄木三惧怕却无可奈何的心情,生动再现了当时的言语及神情,起到了此时无声胜有声的功效。蓝译以独立成段的No response.再现当时的情境,强调效果理想。但从修辞的角度来看,文字的使用丧失了标点的独特形貌,含蓄不足,趣味稍减,译文如若能够保留标点,则会增色不少。

蓝译鲁迅小说经常使用虚缺号、象声号等鲜见标点来达到形貌修辞的目的,效果非常理想。虚缺号“□”表示因模糊或残缺而无法辨识之字。如《药》中的华老栓买人血馒头时的情景:“在他面前,显出一条大道,直到他家中,后面也照见丁字街头破匾上‘古□亭口’这四个黯淡的金字。”(鲁迅,2006:24)周晔和孙致礼(2009:46)把这种缺损称为残缺的艺术,并提出“以残传残,以缺译缺”的翻译策略。蓝译Crossing of the Ancient—Pavilion(Lovell,2009,125)用破折号表示缺文。小说中“古□亭口”是夏瑜的刑场,极易让读者联想到革命者秋瑾的就义地点古轩亭口,“夏”与“秋”、“瑜”与“瑾”暗指夏瑜即秋瑾。环境描写烘托气氛,姓氏华、夏本一家,革命者的鲜血却成了群众救命的良药,讽刺革命者的悲哀和群众的愚昧,寓意深刻。“□”或破折号都是形式新颖而内容含蓄的标点修辞,能吸引眼球,发人深思,体会其中深意。象声号“~~~”又叫曳引号或颤音号,可表示声音延宕或颤动。如《阿Q正传》中阿Q发财后在赌场受骗的情景:“‘咳~~~开~~~啦!’桩家揭开盒子盖,也是汗流满面的唱。‘天门啦~~~角回啦~~~!人和穿堂空在那里啦~~~!阿Q的铜钱拿过来~~~!’”(鲁迅,2006:67)蓝译为“There…we…go!” the banker would sing out, lifting the lid on his box, his face also swimming in sweat. “Heaven’s Gate wins…Evens on the Corner… Nothing on the Passage…Over here with Ah-Q’s stake!”(Lovell,2009:194)原文中有六处象声号,形貌独特,生动形象,凸显了赌场桩家为了骗钱汗流浃背,拉腔拖调,极尽推进的嚣张神态,读者大有身临其境、亲闻其声之感。蓝译省略号虽能表示声音的延长,但缺少声音的直观感觉,相比于原文略显逊色。

3 图形符号

图符修辞就是指“在文章中插用某种图形或符号”(陈望道,1976:241)的修辞方式。此处的图形可以是图画性很强的图形,也可以是图画性不强的图形,或者是某一物体的轮廓(阮显忠,1983)。值得一提的是,以字形示意的汉字属于字形修辞,不在图形修辞讨论之列。插用符号主要包括插用数学、物理、化学等方面的符号,标点符号亦不宜包含于此范畴。图符修辞具有强烈的视觉效果,对于图符修辞的翻译能够“传递对原文的直接感觉,是对作为基于图像符号意义本身特性的翻译”(徐岚,2007:61)。

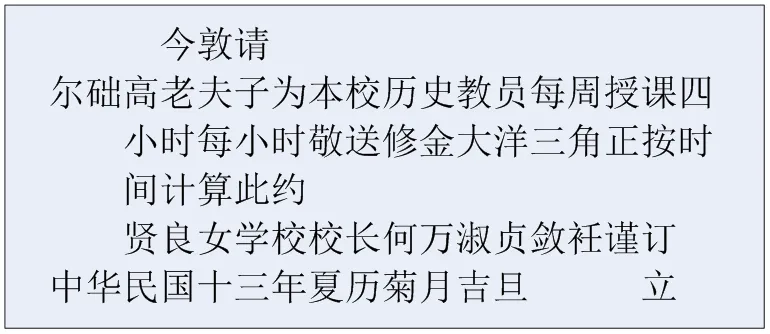

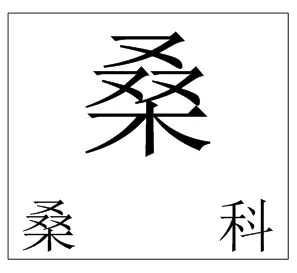

鲁迅小说中的图形修辞主要通过在书面语言中夹杂边框、线条以突出木牌、纸张等的轮廓,增添言语表达情趣。如《高老夫子》中黄三翻看老杆贤良女校聘书时,“他一把抓来,瞪着眼睛一字一字地看下去”(鲁迅,2006:178)。原文边框的添加一方面展现了聘书的轮廓(见图1),另一方面强调了聘书的信息,吸引读者注意,言辞用语透露出女校长假新潮真陈腐的本质,借此深化了主题。蓝译同样采取了独立于正常行文之外的格式(见图2)(Lovell,2009:386),以突出聘书的特殊形貌,增强了言语的直观性,在内容上也采用作注等手段强调女校长的复古特质。再拿道貌岸然的老杆在其假文艺被揭穿之后落荒而逃入女校桑园的情景为例,“旁边竖着一块木牌,上面写道:桑桑科”(鲁迅,2006:181)。为凸显木牌的轮廓,小说原文使用了插用图形的修辞方式,通过三个汉字的形式叠放以及插入方框(见图3),立体感的木牌轮廓跃然纸上。为了再现原作语言的直观性,蓝译采用形式排列力求与原文一致,大写首字母使言语更加醒目直观(见图4)(Lovell,2009:393),深化了原文“桑”、“丧”谐音的主题。但蓝译在图形修辞的处理方面亦有不足之处,不知出于何种考虑,在翻译纸张、木牌时都没有保留边框的形貌,虽然边框的去留并不影响原文内容信息的传递,但相较于原文,在形式上就略显欠缺,少了一些情趣,减弱了读者的视觉体验,修辞效果也就大打折扣。笔者试对蓝译进行形式处理(见图2和4),添加方框之后,纸张、木牌的轮廓更加清晰,提示效果更加醒目,为译文增色的同时也再现了修辞的风致。

图1

图2

图3

图4

鲁迅小说中的符号修辞主要是通过插用数学符号或数学公式实现的。翻译要如实传递原作的内容与形式,对于鲁迅小说中的符号修辞,蓝译一般采用再现的处理方式,偶尔进行翻译改造也是非常出彩。如《幸福的家庭》的一段话:“他觉得头里面很胀满,似乎桠桠叉叉的全被木柴填满了,五五二十五,脑皮质上还印着许多散乱的亚剌伯数目字。”(鲁迅,2006:150)蓝译His head now felt swollen, stuffed full of firewood. 5×5=25…Arabic numerals crowded his brain.(Lovell,2009:339)不仅很好地传递了原文信息,而且灵活使用数学算式对原作进行处理,形式新颖,更加生动,省略号的使用有种碎碎念的感觉,再现了原文精打细算的艰难生活。蓝译这种形貌修辞的处理方式是原作中所没有的,充分体现了译者在翻译活动中的主体性和创造性。这种修辞再造以独特的形貌吸引读者注意,生动而显豁,提高了译文的认知凸显度和艺术感召力。

4 排列方式

形貌修辞之排列方式是指通过变化书面语言的排列方式以达到独特表达效果的修辞方式。文学作品中对语言文字的特殊排列能“带给读者空间视觉上的美感”(王平,2002:47),进而增加作品审美艺术性。蓝译鲁迅小说在翻译谜语、古诗、歌谣时经常会采取独立成行、缩进、对仗、押韵等处理手段,以增加译文的形式美感、视觉优势以及节奏韵律。如《长明灯》中的谜语:“白蓬船,红划楫,/摇到对岸歇一歇,/点心吃一些,/戏文唱一出。”(鲁迅,2006:169)蓝译My sail is white, my oars are red/I float across the riverbed./On the bank I have a snack/Sing a song ’fore I go back.(Lovell,2009:373)有意增添了译文的诗体特质,以诗歌文体进行排列,每句独立成行,视觉上能够占据更多的空间,独特的形貌能够加深读者视觉感受。尾韵的使用增加了译文的节奏感,读来朗朗上口,似乎那清脆的童音依然萦绕在耳畔心间。蓝译通过排列方式达到形貌修辞效果的例子还有很多,又如《采薇》中伯夷和叔齐自绝之后小丙君发的牢骚:“上那西山呀采它的薇菜,/强盗来代强盗呀不知道这的不对。/神农虞夏一下子过去了,我又那里去呢?唉唉死罢,命里注定的晦气!”(鲁迅,2006:277)蓝译“We scale the western mountain to gather its ferns./Bandits succeed bandits—virtue is unknown./The sage emperors of antiquity are gone—where should we turn?/Death alone is our destiny!”(Lovell,2009:568)特别注重尾韵的使用,fern,unknown,turn的使用加重了译文的诗体特征,这在原文中是没有的。本该诉诸于听觉(诗歌)的语言形式却因为译者的有效处理而获得了“形跃纸上”(廖晟、谭小平,2004:157)的视觉效果,译者主体性与创造性的发挥赋予文字更多形貌上的张力,认知凸显度极强。

四、结语

蓝译鲁迅小说中形貌修辞的大量运用使其更具特色,为译文的整体艺术魅力增色甚多。但严格来看,却也非尽善尽美,若能根据原作的题旨意境对相关典型的形貌修辞进行更为恰当的处理,则译文的艺术光辉会更上一层楼。笔者认为,文学翻译过程中对形貌修辞的处理应把握三方面原则。一要忠实原文意蕴对形貌修辞进行再现。“不忠于原文形式,就不能充分忠实原作的内容。”(黄忠廉,2009:11)如果译者仅把原文意思表达出来而文采尽失,无异于“把鸡汤糟蹋成清水”(金圣华,1997:13)。因此,文学翻译必须要将原文的内容和形式尽可能真实、完整地展现给译文读者,尤其是对于文学作品中常出现的不合逻辑甚或偏离却恰恰蕴含作品本身独特意义的语言表现形式,译者应采取陌生化翻译手段再现原文意蕴,使读者感受到语言的新鲜感,即使译文有所不顺,也值得尝试(Heaney,1989:36)。二要服从美学功能对形貌修辞进行再造。文学作品多蕴含各自的独特意图及时代背景,这些特有的美学价值往往以潜移默化的方式存在,如果译者为迎合译文读者的习惯,未发挥自身能动性进行增译再造,“隐含的诗学价值必然会受到破坏”(王东风,2009:72)。因此,译者应竭力在达意的同时能够传情,对形貌修辞进行恰当地扩展或创造,以增强译本的美学功能,因为“通过一种特殊的变异的讲法更生动,更崇高,更令人愉快”(克罗齐,1984:270)。三要遵从题旨情境对形貌修辞进行补偿。当原文某个特征的可译性限度较大时,译者不能因为翻译的难以实现或看似不可逾越就因噎废食而采取原汁原味的处理手段,而应考虑“用另一种特征将其要表达的语意、感情色彩和风格效果补偿出来”(Baker,2000:78)。译者的主要职责就是要充分“在译语环境里找到能调动和激发接受者产生相同或相似联想的语言手段”(谢天振,2003:63)。

翻译的实质就是“离开中文去找英文中的共鸣”(金海娜,2013:67),文学翻译更是颇具艺术化,不仅要达意,更需要传情。这即是说文学翻译覆盖的审美范围远比非文学翻译要丰富广泛,因为“文学翻译不仅要准确地传达出原作的基本信息,而且要求译者通过原作的语言外形,深刻把握原作的精神实质,传达出原作隐藏在字句背后的、弥漫在字里行间的意蕴、情致,使译作成为同原作一样富有艺术魅力的文学作品”(许钧、穆雷,2009:245)。专注于语言外形的形貌修辞是一种诉诸视觉的修辞行为,通过辞的形貌达到以形取胜、以貌示意的艺术交际效果,形貌修辞的翻译效果对于文学作品审美价值的再现程度意义重大。本文以蓝译鲁迅小说为例,从字体字形、标点符号、图形符号和排列方式四个方面系统论述了形貌修辞在文学翻译中的应用。分析表明,蓝译鲁迅小说在众多方面对形貌修辞进行了得体处理,显著提升了译文在具体语境中的认知凸显度,延展了读者的审美长度,为译文整体的文学性和艺术性贡献了重要力量,值得译界学习借鉴。需要指出的是,形式的美归根结底是为凸显内容的美,翻译过程中切不可偏颇,过于追求单一方面,而应力求在形式与内容之间达成最大限度的平衡。

参考文献:

[1] Baker, M. 2000.[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.

[2] Burke, K. 1969.[M]. Berkeley: University of California Press.

[3] Heaney, S. 1989.[M]. London: Faber and Faber.

[4] Leech, G. & M. Short. 2001.[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.

[5] Lovell, J. 2009.[M]. London: Penguin Classics.

[6] Wasserstrom, J. 2009. China’s Orwell[N]., 2009-12-07.

[7] Wood, F. 2010. Lu Xun—[N]., 2010-01-22.

[8] 曹石珠. 2000. 形貌修辞研究[M].长沙:湖南师范大学出版社.

[9] 陈望道. 1976. 修辞学发凡[M].上海:上海人民出版社.

[10] 方梦之. 2002. 翻译中科学和艺术的再现——兼评《科技翻译的艺术性及其艺术论》[J].外国语, (2): 47-52.

[11] 冯全功. 2015. 论文学翻译中的形貌修辞——以霍译《红楼梦》为例[J].外语教学理论与实践, (1): 76-82.

[12] 顾钧. 2012. 关于鲁迅著作的英文译本[J].中国图书评论, (7): 4-8.

[13] 黄忠廉等. 2009. 翻译方法论[M].北京:中国社会科学出版社.

[14] 金海娜. 2013. 从《霸王别姬》到《一代宗师》——电影译者Linda Jaivin访谈录[J].中国翻译, (4): 65-67.

[15] 金圣华. 1997. 桥畔译谈——翻译散论八十篇[M].北京:中国对外翻译出版公司.

[16] 克罗齐. 1984. 美学的历史[M].北京:中国社会科学出版社.

[17] 廖晟, 谭小平. 2004. 英汉翻译形式与内容的审美再现[J].湘潭大学学报, (2): 155-158.

[18] 林贤治. 2006. 鲁迅小说全编[M].西安:陕西师范大学出版社.

[19] 卢卫中. 2003. 象似性与“形神皆似”翻译[J].外国语, (6): 62-69.

[20] 阮显忠. 1983. 论图示格[A].《修辞学发凡》与中国修辞学[C].上海:复旦大学出版社.

[21] 孙会军, 郑庆珠. 2010. 译,还是不译:文学翻译中的反复现象及处理[J].中国翻译, (4): 46-50.

[22] 唐旭光. 1996. 从汉语修辞角度看英汉文学翻译中语义的确立[J].中国翻译, (1): 5-8.

[23] 王东风. 2009. 连贯与翻译[M].上海:上海外语教育出版社.

[24] 王克友. 2010. 翻译中的语体风格、修辞意图与文本连贯性[J].解放军外国语学院学报, (1): 57-61.

[25] 王平. 2002. 论文学翻译中视觉美的再现[J].外语与外语教学, (4): 47-49.

[26] 谢天振. 2003. 翻译研究新视野[M].青岛:青岛出版社.

[27] 许钧, 穆雷. 2009. 翻译学概论[M].南京:译林出版社.

[28] 徐岚. 2007. 略论符号学的翻译对等观[J].四川教育学院学报, (5): 60-62.

[29] 徐默凡. 2010. 语形辞格的象似性研究[J].当代修辞学, (1): 67-74.

[30] 周晔, 孙致礼. 2009. 以残传残,以缺译缺——从《尤利西斯》看“残缺”艺术手法及传译手段[J].外语与外语教学, (6): 46-50.

(责任编辑:于 涛)

H315.9

A

1008-665X(2016)3-0039-06

2015-12-23;

2016-04-11

天津外国语大学“十二五”科研规划项目“形貌修辞学关照下的文学翻译研究——以鲁迅作品英译为例”(15YB28)

赵海娟,女,讲师,硕士,研究方向:翻译理论与实践、英语教学