院系治理的中观分析:章程建构、实践张力与路径优化

沈勇

(清华大学,北京 100084)

院系治理的中观分析:章程建构、实践张力与路径优化

沈勇

(清华大学,北京100084)

在高校纷纷出台大学章程的背景下,院系治理的地位及其制度建构是如何体现在章程中的?在实践中又面临何种内在张力?基于84所高校大学章程样本,分析了院系在大学治理体系中的地位、二者的权力关系和院系内部治理机制等中观要素的文本建构程度,揭示了其背后隐含的三大实践张力:管理主义与学术自治的治理逻辑矛盾、以事权为中心与单向权力供给之间的矛盾以及院系内部治理能力薄弱与复杂管理环境之间的矛盾。最后,提出优化院系治理体系的路径选择。

院系治理;现代大学制度;大学章程;实践张力;路径优化

现代大学制度当下讨论的重心多是大学与政府、社会的关系以及学校层次的行政与学术的关系问题,相对于这些宏观领域的一般性命题,大学中观层面的问题也是目前迫切需要加强研究的内容。[1]随着办学规模的扩大,以及大学排行榜和学科评估所代表的教育竞争越来越聚焦于学科层次,院系在大学治理与发展中的作用日益突显。然而,大学属于底部厚重治理却较薄弱的组织,现代大学制度创新的重点和难点在中间层次,并集中在大学内学院一级的权力机制上。[2]作为现代大学制度建设的举措之一,越来越多的高校制定了大学章程,从而为院系治理提供了制度框架和研究参照。为此,本文尝试探讨:院系治理的要素在大学章程中是如何体现的?在实践中又面临何种内在困境?在此基础上,提出优化院系治理体系的路径选择。

一、从大学章程看院系治理

大学章程号称大学的 “宪法”,是高校办学的纲领性文件,体现了大学治理的基本原则和依据。从其形成看,它既是对高校治理实践的概括,同时也揭示了高校内部治理制度设计的基本思路。因此,透过对院系在大学治理体系中的地位、大学与院系的权力关系、院系内部治理机制等要素的描述,大学章程为我们理解院系治理的制度建构提供了新的视角。

1.多数大学章程体现了院系治理的要素构成,但大学之间不平衡问题突出

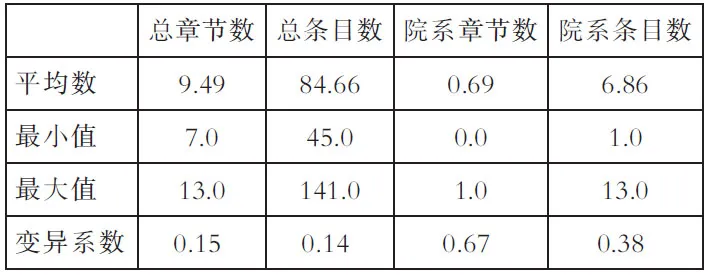

本文样本为部属高校,究其办学层次与定位而言,相关分析和结论主要针对研究型大学。自2013年10月核准发布中国人民大学等校章程起,教育部先后核准发布了84所中央部门所属高校章程。从大学章程章节条款的数量比较来看 (如表1所示),总的章节平均为9.5章左右,总的条目平均接近85条,其中涉及院系治理的章节数、条目数分别为0.7章、6.9条左右,这些条目基本涵盖了院系治理地位、管理模式、决策机制、行政机构、学术组织等中观治理的构成要素。但从内容看,除了总则、标识、附则外,大学章程描述院系治理的篇幅平均不足一章,多数章节主要关注的还是高校内部 “横向分权”问题,对高校内部的 “纵向分权”问题关注不多。[3]

表1 样本描述 (N=84)

大学章程篇章结构的另一个特点是,不同学校院系治理篇幅在章程中的占比差异很大,且院系治理差异明显大于总体差异。从反映数据间相对差异程度的变异系数这一指标来看,院系治理章节数、条目数的变异程度分别为0.67、0.38,明显高于大学总体(对应为0.15、0.14)。其中,院系治理条目数最多的学校如中央民族大学有13条,最少的仅有1条。值得关注的是,还有近31%的大学无单独章节来描述院系治理,相关内容仅散见于其他章节中,缺乏单独章节在一定程度上可以理解为学校没有视院系为大学治理中相对独立的主体。

2.院系自主管理受到重视,但决策参与明显缺位

管理模式、管理层次、财权划分和决策角色等内容是大学与院系治理关系的反映,也是纵向分权的关键 (如表2所示)。从大学对院系的管理模式看,81%的高校明确了院系作为教学科研单位的自主管理地位,未明确的不足20%。从管理层级看,尽管我国高校内部机构设置一般分为校、院 (系)、基层组织三级,但普遍实行二级管理 (有81所学校),仅陕西师大等3所学校实行三级管理体制,管理扁平化无疑是一个主要的趋势。财权等是体现大学与院系之间权责划分和资源分配的关键要素,但章程描述普遍宽泛和粗放,仅有4所高校明确了学校对院系实行一揽子预算管理模式,其余80所学校对此未予明确,这也表明如何处理大学与院系之间的财权仍然较为模糊。

表2 大学与院系的治理关系

进一步分析,以中国人民大学章程为例,这种自主管理主要指 “学院在学校有关规章制度范围内自主开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等活动”,“在人、财、物等方面规范有序地赋予学院相应的管理权力”。可见,章程所体现的院系自主主要指 “事权”,辅之以教学、科研中心工作所需要的人、财、物等办学条件,而在大学一级的决策机制中,院系作为主体之一参与决策的作用在章程中明显缺位。

3.内部治理机制趋同,以行政主导为主

在院系内部治理机制设计上,各校权力主体同质性较高,基本都包括了行政、党委 (党总支)、学术组织和民主管理等类似的主体,并呈现若干特点 (如表3所示)。

一是行政主导。81所学校的院系决策机制是党政联席会,有2所是院务会,有1所未明确决策机构。其中,有73所学校专门描述了院长的职责和作用,突出了院长作为行政负责人的权力。

二是学术组织的形式相对多元。其中,设立学术委员会的最多,占66%;设立教授会的占45%;设立教学及人才培养委员会的占12%。学术组织的功能一般界定为 “学术事务的咨询、评议、决策和监督”,决策作用普遍较虚,仅少数学校如东北师大明确提出 “学院人才培养、学科建设、科研评价与奖励、教师职务聘任、人才引进与队伍建设、国际学术交流与合作等”学术事项,应提交教授会审议决策,突出了学术组织的决策地位。也有个别学校如中南大学规定院长书记不参与教授会,意在通过制度设计去行政化。

表3 院系内部治理机制

三是制度表述失之笼统,普遍缺乏明确的院级议事规则。完整的院系治理制度应当清晰定义职能分工、人员组成、决策程序和议事规则等要素,这是书面制度可以操作和准确执行的关键。但相比大学一级,院系治理的规则度较低,仅有5所学校在章程中较完整地明确了院系议事规则等内容,其余学校相应内容或者不清晰或者不完整。

二、管理主义与学术自治的治理逻辑张力

从大学章程看,我国高校院系治理的目标是自主管理。但这一目标能否实现,不取决于文本而取决于高校的实践逻辑。显然,章程所确立的目标与实现目标的逻辑路径之间并不协调,以放权为手段、以 “搞活”为目的的院系治理改革逻辑还难以保证院系自主权的实现。

首先,院系治理改革是大学权力自上而下主导的产物。我国高校管理脱胎于计划教育体制时代,院系作为科层制的一级,主要是执行学校的任务,其角色相当于人才和知识的 “生产车间”。随着高校规模膨胀、市场竞争、学科评估、资源筹措等不断加大的市场和管理压力,院系作为一个战略单元的意义被不断强调,为了给院系松绑,大学试图通过放权来激励院系成为 “高产的奶牛”。大学治理的这一转变遵循的是 “新管理主义”的逻辑,由官僚权力主导学者、部门、学院、大学和国家之间类似市场的竞争,以应对越来越多的压力。[4]

其次,院系缺乏坚实的自主基础。自主性通常介于高度控制到完全自治的连续谱之间,越接近自治则自主程度越高。在欧美的许多大学,院系与大学的关系较为松散,保持了相当程度的学术自治的传统,院系的自主地位来自从下而上的学科自治和学术独立的内在逻辑。而我国高校则缺乏学术自治的传统,院系自主取向的改革主要是管理主义导向的产物,与学术自治的逻辑并不一致:在目标上,前者强调学术产出,后者重视学术自由;在决策体系中,前者视院系为等级体系中的执行者,而后者视院系为多元决策主体之一;在手段上,前者主要是基于行政命令或绩效考核等硬约束达成治理目标,而后者主要是通过协商等实现共治。

在两种不同的治理逻辑张力中,院系自主管理往往难以落地。这导致院系治理改革的重点侧重控制和放权,放什么、放多少,大学掌握很大的主动性,出于 “想放怕乱”的纠结心态,随时可能收回或变相收回。院系的治理地位归根结底应来自学术本身,而不是仅仅依靠权力的善意和恩赐,基于知识论的学术逻辑应该成为我国研究型大学基层学术组织运行和管理的核心逻辑起点。[5]

三、以事权为中心与单向权力供给之间的张力

大学与院系治理关系长期以来一直较为混乱,“权力集中于学校高层,院系等基层学术组织权力缺失,权力上移、责任下移、权责失衡严重抑制了基层学术组织的活力和积极性。”[6]尽管大学章程提出权责统一的治理原则,并力图赋予院系更大的人事权、财权和学术权,然而,权力分配和资源配置等植根于现有治理体系的深层次矛盾仍然存在,这导致院系自主本质上仍是以事权为中心的治理模式。院系作为组织教学、科研和社会服务活动的主体,承担着大学的基本职责,并在考核、问责的压力下不断扩大事权。同时,学校常常在放权的名义下,让院系错位承担很多行政事务,如部分学生的住宿难题、因对外合作加强带来的办公场所需求,甚至包括物业维修、消防安全等公共职责。在这种情形下,人事权、财权等不过是实现事权的受控性条件,与办学主体相分离,院系不能自主掌控和使用这些资源和权力。在科层制下,以事权为中心的模式意味着,事权的不断扩大与决策权和资源占有权的有限供给之间始终存在着紧张关系。

一是权力的供给是单向的、不确定的,一事一议。大学的各种权力主要掌握在学校一级,权力供给主要采取审批和少量授权的方式,很难有真正的分权和共同决策。例如,在学校层次的决策机制中,缺少院系的制度化参与,造成学校决策很难反映院系的利益和关注。学校既出于谨慎用权的顾虑,也出于官僚制对权力控制的本性,放权不到位是常态,表现为延迟、不足、截留或 “抽象肯定,具体否定”,满足不了院系的合理需要。以学位审议为例,由多学科组成的校级学位委员会基于学科和知识的独立性原因,授权院系审议学位,但由于担心论文质量,又通过重点审查和类似末位淘汰等形式变相否定了院系的决定,从而导致 “负激励”效应,院系评价越严格越容易在学校环节被否定,而院系 “放水”则得到鼓励。

二是资源的供给是竞争性的和碎片化的。高校内部管理沿袭公共部门科层化和条块制的模式,招生、人事和财权等高度集中于学校一级,并分散于不同部门手中,资源配置缺乏清晰的机制和系统性,普遍采用行政加半市场的逻辑。以财权为例,大部分经费掌握在教务处、研究生院、科研处、学生处、人事处等不同部门中,院系只能以单个项目的形式并在竞争的基础上申请经费。结果,经费分配五花八门,如有的学校直接提供一定的人员和行政运行费,有的采取学校与院系按比例提成科研经费、学费等,少数则采取一揽子预算的方式。这种分散式的资源管理与院系统一使用办学资源的需求存在矛盾,而且,行政供给模式下也容易诱导院系对资源的过度需求。如果不解决院系在治理体系中的地位,权责关系不理顺,仅仅依靠减少管理层次,扩大院系自主权就只能停留在文本上。

四、内部治理能力薄弱与复杂管理环境的张力

院系内部治理能力包括依靠规则治理的制度化能力,通过机制来协调学术与行政的平衡能力,以及应对挑战、统筹资源的领导力等方面。从章程看,偏向行政权的决策机制设计、忽视议事规则的粗放式条款是院系内部治理能力薄弱、治理机制失衡现状的反映,导致院系难以应对复杂的管理环境挑战。

一是在竞争的影响下,学术权与行政权之间的矛盾加剧。大学权力转移的一个趋势是增加教师参与基层学术治理的权力,院系由此普遍设立了学术委员会、教授会等学术组织,并赋予其学术事务的决策权。与此同时,生源拓展、筹集经费、加强与外界合作这些压力客观上增加了行政管理的要求,从而强化了院长等的行政权力。由于党政联席会是主要决策机构,其成员由学校任命,且通常在院系学术组织任职,这就带来了冲突的影响。院长等行政领导参与学术组织,有利于协调行政和教师之间的学术决策,但同时也可能导致行政主导学术决策,造成两者关系紧张。类似的情形也出现在国外高校中,院长权力上升,甚至变成 “学术经理人”(manager academics),其职位源于上级任命而不是传统上基于院系教师的影响,这些人因此更忠诚于上级而不是自己所在的学术领域。这一变化导致 “学术经理人”权力集中,有更多的资源配置等权力,一线教师边缘化,大大地减少了对学术事务的参与。[7]国内有些大学尝试让院长、书记不参与学术组织或者不担任学术组织负责人,虽然有助于减少行政干预,但不能从根本上解决二者的冲突。

二是应对复杂管理挑战对院系的基础治理能力提出了更高的要求。相比大学一级,院系内部治理能力明显薄弱,主要表现为制度化建构不力、决策不透明、未建立规范的决策程序和议事规则。除了进人、晋升和学位授予等少数表决情形外,大部分议题决策方式弹性较大,是否进入议程以及如何做决定取决于主要领导的想法。在现行文化土壤里,如果 “显规则”不明,势必导致 “潜规则”盛行,大量决策仍然为行政干预留下后门。而且,单一性、同质化的决策成员构成也难以适应内外部管理环境的变化。院系领导同时也是学者,即俗称的“双肩挑”模式,他们以学术为主业,在过去静态环境下尚能适应,但随着内部事务增多和外部压力增大,无论精力和领导力都面临严峻的挑战。

五、优化院系治理的路径

一是明确院系在大学治理中的主体地位,实现共同治理。从权力主导的以扁平化、放权搞活为要旨的管理主义式改革,回归院系自主、学科为本、教授治学的学术自治逻辑,实现大学治权从科层制的单一中心转移至院系从下至上参与、上下结合的多中心模式。鉴于高校基层自治传统薄弱,易陷入自上而下的权力依赖症,采取自下而上分权模式难度较大,可尝试从改革大学决策机制入手,增加院系的决策参与。例如,哈佛大学的院长参议会是仅次于董事会和监理会的校级学术管理机构,由校长、教务长、各学院的院长等人员组成,专门商议重要学术政策和重大事务。[8]

二是明确权责关系,避免以事权为中心的单一模式。大学与院系之间关系的难点在合理界分二者的权责,这方面可以借鉴央地政府间以外部性、信息复杂性和激励相容为原则来划分职责的思路。[9]对大学而言,院系拥有以学科为载体的信息优势和知识专有权,学科可以成为一个重要的区分标准,院系应拥有围绕学科运行及其衍生功能的整体性权责;基于外部性视角,涉及全校性的宏观政策、资源协调和公共服务、公共产品的供给宜由大学负责;而激励相容的关键是赋予院系不受随意干涉的自主权,并根据事权享有相应的人事权、财权和学术权。从近期看,首先应改革权力供给和资源配置的垂直模式,减少审批,增加授权和分权,这需要对大学职能部门开展配套性改革,按照有限行政的思路,校级职能部门应通过精简整合向综合服务型机构转变。

三是创新院系内部治理模式。相对大学一级,院系治理更少受外部政策约束,学校有更大的创新空间,这也是高校是否愿意建立现代大学制度的试金石。不同类型院系的治理模式应有所差异,对偏基础的文理学科,可以采用“弱行政,强学术”模式,赋予一线教师更大的决策权;对商学院等市场导向较强的专业学院,可以成立顾问或发展委员会之类的咨询机构,为院系提供战略指导和发展支持,甚至可以由校内外关键利益相关者组成理事会作为决策机构;对与工业界联系紧密的工程类学科,在教学委员会等人才培养治理机构中可纳入实业界人员。

四是完善现代院系基本制度,提升基础治理能力。现代院系制度作为现代大学制度的有机组成部分,其核心是权力运行制度化,应明确党政机构、学术组织、教代会等治理主体的权责、构成、决策方式和议事规则 (如借鉴简化的罗伯特规则来规范议事工作),并作为章程细则或附则纳入文本。在涉及投票权决策中,可以增加一定数量的无投票权教职工或学生参加,以提高决策的代表性。同时,增加决策透明度,形成院系行政定期向全体教职员工报告工作的制度安排。此外,改革院系行政负责人的产生方式和构成,除传统的组织任命方式外,还可增加教师推荐、选举或者公开招聘等方式,并探索行政领导职业化的路径,如设立专职的执行副院长或副院长岗位,以提高院系应对复杂管理挑战的领导力和执行力。

[1]张庆辉.中层理论:高等教育研究的新视角 [J].高教探索,2008,(1):39-41.

[2]覃正.中外大学章程 [M].北京:科学出版社,2015.56.

[3]周光礼.从管理到治理:大学章程再定位 [J].湖南师范大学教育科学学报,2014,(2):71-77.

[4]Rhoades G&Slaughter S.Academic capitalism in the new economy:Challenges and choices[J].American Academic,2004(1):37-59.

[5]郑晓齐,王绽蕊.我国研究型大学基层学术组织的逻辑基础 [J].教育研究,2008,(3):56-59.

[6]潘春胜.协同共赢:现代大学治理的新趋势 [J].教育发展研究,2014,(21):44-49.

[7]Shattock M.University Governance,LeadershipandManagementinaDecadeof Diversification and Uncertainty[J].Higher Education Quarterly,2013(3):217-233.

[8]李成刚,许为民,张国昌.大学治理结构中学术力量和行政力量的配置与定位研究——基于四所国外高校的分析 [J].中国高教研究,2014,(8):11-16.

[9]楼继伟.中国政府间财政关系再思考[M].北京:中国财政经济出版社,2013.23.24.

(责任编辑田晓苗)

An Intermediate Perspective Analysis of College Governance: Regulation,Practice and Optimization

Shen Yong

Against the background that more and more universities now have their statutes,there is a need to pay attention to the governance reality in the colleges(departments/schools)in the universities.On the basis of sample statutes from eighty-four“211 Project”universities,this paper analyzes the role of the college in the university governance system,the power relationship between the university and the school,and the internal governance mechanism,and then reveals three types of hidden practical tension:the logic contradiction between managerialism and academic autonomy,the inequality between the responsibilities and the powers,the mismatching between the internal governance capability and the complex environment. Finally,this paper suggests a possible means to optimize the governance system of the college.

College governance;Modern university system;University statute;Practical tension;Path optimization

G647

A

1672-4038(2016)07-0015-06

2016-06-25

沈勇,男,清华大学公共管理学院院长助理,管理学博士,主要从事管理教育与公共服务评价研究。