“低保”需求与供给错位了吗?

王国洪,杨翠迎

(1.中国社会科学院民族学与人类学研究所,北京100081;2.上海财经大学公共经济与管理学院,上海200433)

“低保”需求与供给错位了吗?

王国洪1,杨翠迎2

(1.中国社会科学院民族学与人类学研究所,北京100081;2.上海财经大学公共经济与管理学院,上海200433)

文章运用探索性空间数据分析方法,并构建空间Durbin计量模型,对2003~2014年间我国城市最低生活保障标准的空间差异及其成因进行了实证分析。研究表明,我国的“低保”需求与“低保”资金供给存在错位的现象,分税制改革与地区分割的最低生活保障制度是造成“低保”需求与“低保”资金供给错位的主要原因。此外,我国城市最低生活保障标准在空间分布上存在显著的空间示范效应,当中央政府提出要向民生倾斜时,地方政府存在竞争提高城市最低生活保障标准的倾向。

“低保”需求;“低保”供给;空间差异;空间Durbin模型

一、引言与文献综述

近年来,我国政府十分重视社会保障制度建设,并在2012年实现了社会保障制度全覆盖。然而,我国实行区域分割、城乡分割的最低生活保障制度,各地区最低生活保障待遇水平存在较大的差距,影响各地区制定和调整最低生活保障待遇标准的因素有哪些,最低生活保障需求与最低生活保障资金供给是否匹配,不仅影响着最低生活保障制度目标的实现,而且会对部分低技能劳动者的就业行业产生十分重要的影响。因此,科学合理地确定最低生活保障标准,防止“低保”需求与“低保”资金供给发生错位十分重要。

到目前为止,学术界对贫困的定义仍未达成一致,但其主要观点可概括为绝对贫困、相对贫困和主观贫困。莫泰基(1993)把贫困分为三个层次,即为绝对性贫穷、基本性贫穷和相对性贫穷[1]。国内学者童星和林闽钢(1994)也提出了类似的三个层次,即生存线、温饱线和发展线[2]。最低生活保障标准既不能太低,也不能太高,过低的最低生活保障标准可能导致部分贫困者陷入生存险境,而过高的最低生活保障标准则会出现养懒汉的现象(Townsend,1993;唐钧,1998;郭士征,2009)[3-5]。在实证研究方面,Lemieux和Milligan(2007)研究了加拿大Quebec地区社会救助对劳动力市场的影响,研究表明,社会救助对劳动力市场有一定的负面影响[6]。郑功成(2004)认为我国最低生活保障标准还比较低,现阶段不会面临福利病问题[7]。洪大用(2003)、曹艳春(2007)及冯广刚(2012)通过实证研究也得出我国最低生活保障标准过低的结论[8-10]。王延中和龙玉其(2011)认为政府对最低生活保障的投入总量不足,投入结构不合理[11]。最低生活保障制度具有调节收入分配差距的功能,但我国城乡分割的最低生活保障制度反而扩大了城乡居民的收入差距[12](杨翠迎、冯广刚,2013)。华黎(2010)认为,最低生活保障制度应是全国性的公共服务,而不应是地方性的公共服务[13]。

国内外对最低生活保障制度的研究成果较为丰富,但仍存在如下改进空间:第一,由于我国实行区域分割的最低生活保障制度,各地区的最低生活保障标准各不相同,绝大多数研究人员仅选择一个地区或几个地区作为研究对象,使得研究结论存在一定的局限性。第二,现有文献大多采用理论分析方法,运用相关数据进行实证研究的文献并不多见。即使有少量的实证研究,也多采用传统的计量模型,并未将样本间的相互影响考虑到模型中去,可能导致模型的估计结果存在一定的偏差。鉴于此,本文以我国31个省级面板数据作为样本,采用探索性空间数据分析方法,对我国城市最低生活保障标准的空间差异及其成因进行分析,并进一步运用空间Durbin双向效应模型实证分析城市最低生活保障标准的影响因素,以检验我国的“低保”需求与“低保”资金供给是否匹配。

二、城市最低生活保障标准的探索性空间数据分析

测度城市最低生活保障标准在地理空间分布上是否存在相互影响的方法较多,本文采用Moran’s I指数和空间自相关LISA集群图来测度城市最低生活保障标准在地理分布上是否存在空间相关性。Moran’s I全局空间相关性指数可以检验城市最低生活保障标准在空间上是否存在相关性,如果存在空间相关性,则可以进一步运用局部LISA集群图来了解城市最低生活保障之间的空间局域分布。

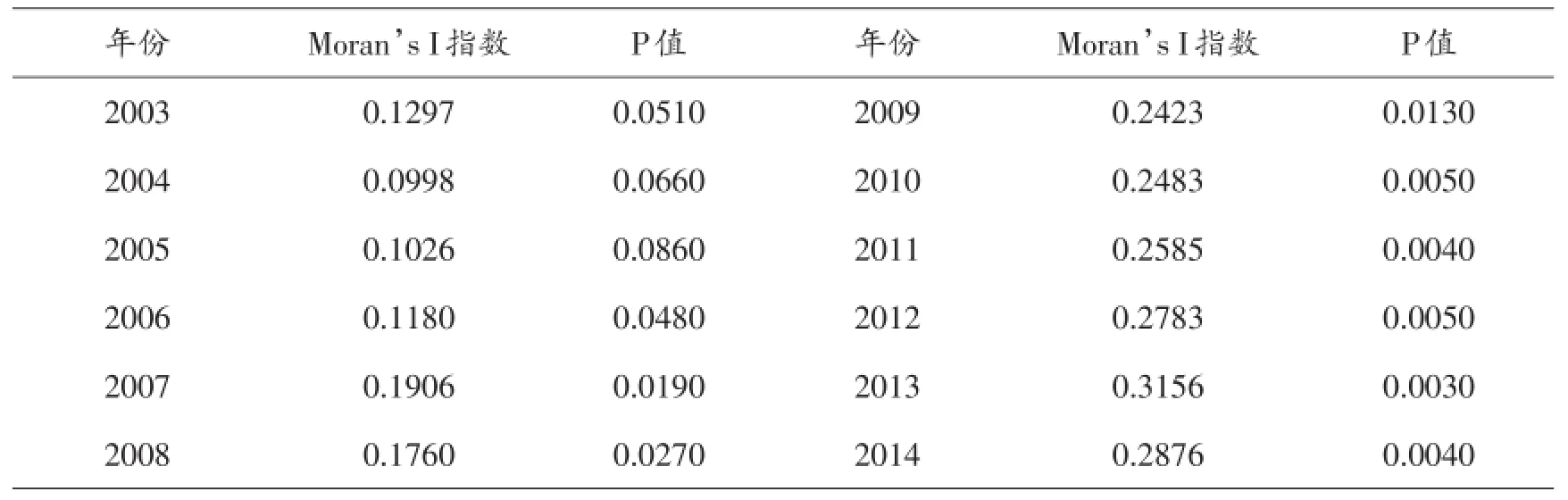

表1 2003~2014年我国城市最低生活保障标准的Moran’s I指数

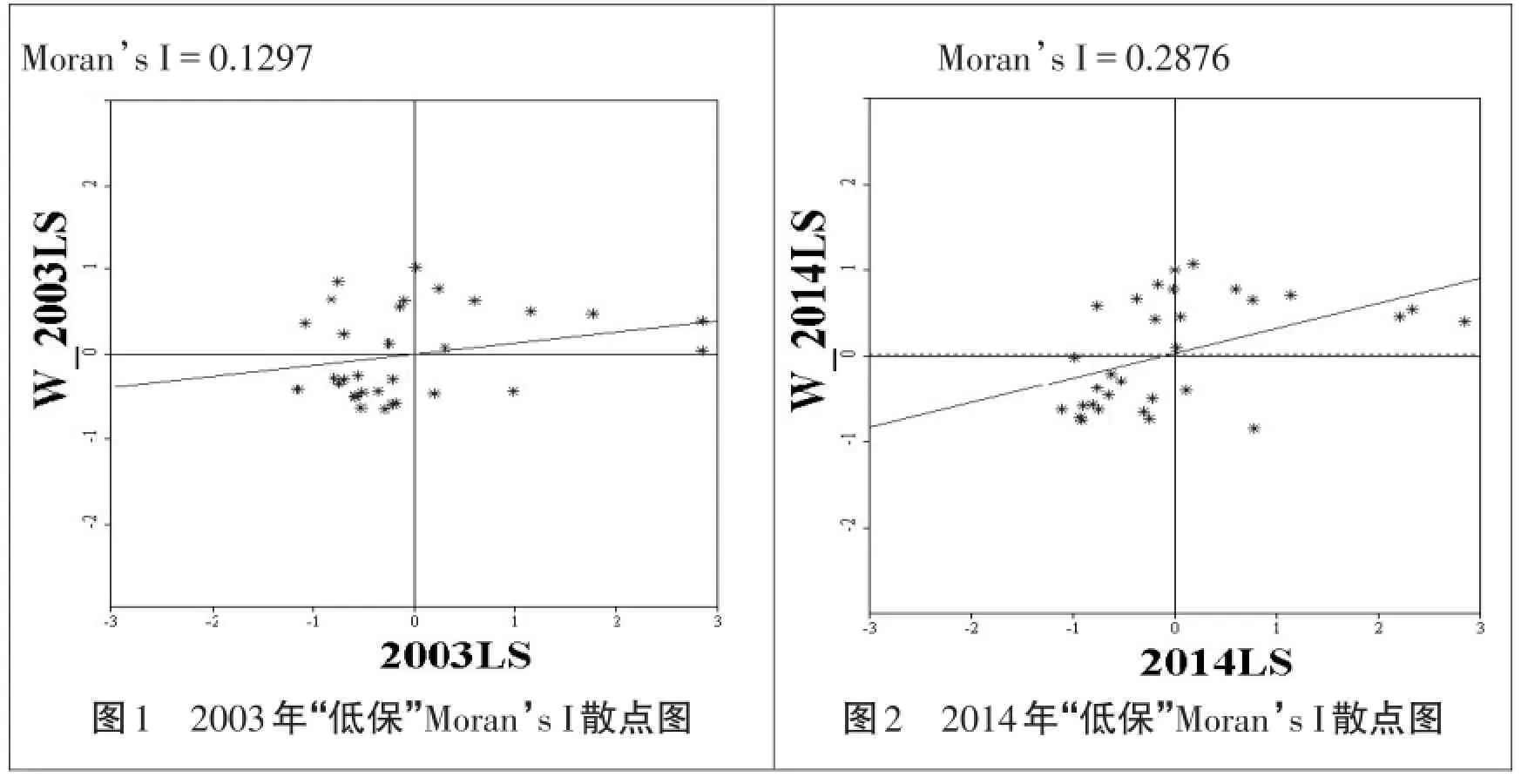

注:为了节省篇幅,文章仅展示了2003年和2014年我国城市最低生活保障标准的Moran’s I散点图。

(一)城市最低生活保障标准的空间自相关检验

本文运用Moran’s I指数来判断因变量在地理空间分布上是否存在自相关性,若Moran’s I指数不等于0,则说明因变量间可能存在空间自相关性;若Moran’s I指数大于0,则说明因变量间存在空间正相关性;若Moran’s I指数小于0,则说明因变量间存在负的空间相关性。Moran’s I指数的绝对值越大,说明因变量间的空间相关性越强,反之,说明因变量间的空间相关性越弱。

从表1可以看出,我国城市最低生活保障标准的空间自相关Moran’s I指数值均大于0,且均在10%的显著性水平下显著。这说明我国城市最低生活保障标准存在显著的空间自相关性,各省的城市最低生活保障标准存在显著的示范效应。从各时间段来看,我国城市最低生活保障标准的空间相关性存在一定的差异。2003~2008年,我国城市最低生活保障标准的空间自相关Moran’s I指数较小,均未超过0.2,2009~2014年,我国城市最低生活保障标准的空间自相关Moran’s I指数均大于0.2,且除2009年外,均在1%的显著性水平下显著。这表明我国城市最低生活保障标准存在显著的空间正相关性,且这种空间正相关关系在2009年后有所增强。即我国城市最低生活保障标准在空间上存在集聚现象,各省城市最低生活保障标准的制定除了受本省因素的影响外,还受相邻省份城市最低生活保障水平的影响。

Moran’s I散点图是用来描述同一年份中,各省的城市最低生活保障标准与其空间滞后变量间的相关系数在空间上的分布情况。最低生活保障标准的Moran’s I散点图(图1、2)显示我国大部分省份位于第一象限和第三象限。从图1可知,2003年我国共有22个省份处于第一、三象限,占到样本总数的70.97%;从图2可知,2014年我国共有25个省份位于第一、三象限,占到样本总数的80.65%;这充分说明我国城市最低生活保障标准在空间上存在相互集聚的现象,且2014年我国城市最低生活保障标准的空间集聚程度要大于2003年。

(二)城市最低生活保障标准的局域空间自相关LISA图

图3 2003年最低生活保障LISA图

图4 2014年最低生活保障LISA图

通过上文的分析可知,我国的城市最低生活保障标准存在全局空间正相关性。为了进一步了解我国城市最低生活保障标准在局域空间上的分布,本文接下来应用LISA图来研究我国城市最低生活保障标准在局域空间上的分布情况。从图3可以看出,2003年我国城市最低生活保障标准在地理空间分布上形成了两个集聚区域:第一个集聚区域以山东为中心,与周边的天津、江苏、北京等地共同组成了城市最低生活保障标准的高集聚区(HH);第二个集聚区以云南和重庆为中心,与周边的四川、贵州、广西等地共同组成了城市最低生活保障标准的低集聚区(LL);从图4可以看出,2014年我国城市最低生活保障标准在地理空间分布上形成了四个集聚区:第一个集聚区以山东、河北、北京和浙江为中心,与周边相邻的省份组成了城市最低生活保障标准的高集聚区(HH);第二个集聚区以甘肃、宁夏、陕西、贵州、四川和云南为中心,与周边相邻的西部省份共同组成了城市最低生活保障标准的低集聚区(LL);第三个集聚区以西藏为中心,与周边相邻的西部省份共同组成了城市最低生活保障标准的高-低集聚区(HL);第四个集聚区以福建和安徽为中心,与周边相邻的省份共同组成了城市最低生活保障标准的低-高集聚区(LH)。

造成我国城市最低生活保障标准在地理分布上存在空间集聚现象的原因,可能与我国的最低生活保障制度模式和分税制改革有关。我国实行城乡分割和地区分割的最低生活保障制度,各地区的最低生活保障标准由政府自行确定。根据分税制改革的规定,最低生活保障资金全部由地方政府负担。发达地区贫困人口相对较少,对最低生活保障的需求相对较弱,而政府的财政收入相对充足,政府负担最低生活保障资金几乎没有任何困难;然而,欠发达地区贫困人口相对较多,贫困人口对最低生活保障的需求较为强烈,而政府的财政收入相对不足,政府为了维持财政收支基本平衡,政府往往有压低最低生活保障标准的倾向。即我国的“低保”需求与“低保”资金供给是错位的,长期必将造成最低生活保障标准较高的地区在空间上相互集聚,最低生活保障标准较低的地区在空间上也相互集中。此外,城市最低生活保障作为民生工程的重要组成部分,当中央政府提出要向民生倾斜时,地方政府存在竞争提高城市最低生活保障标准的倾向。

三、模型设定与指标选择

(一)模型设定

通过上文对城市最低生活保障标准的探索性空间数据分析可知,我国的城市最低生活保障标准并不是相互独立的,地方政府存在竞争提高最低生活保障标准的倾向,各省城市最低生活保障标准间存在显著的空间示范效应,故不能采用传统的计量经济模型进行参数估计,而应选择空间计量经济模型对相关参数进行估计。本文以Elhorst(2010)的空间计量经济模型为基础,构建如下计量模型:

其中,Yit为城市最低生活保障标准,α为常数项,ρ为空间相关系数,wij为空间权重矩阵的元素,本文选取K5-nearest作为空间权重矩阵,Xit为自变量,β为自变量对应的待估参数,η代表自变量间的空间相关系数,γ代表空间效应,φ代表时间效应,μ为随机扰动项,λ为空间误差系数,ε为服从正态分布的随机扰动项。

(二)数据来源与指标选择

本文的最低生活保障数据来源于民政部网站,其他数据来源于历年的《中国统计年鉴》和《中国人口与就业统计年鉴》。最低生活保障制度作为社会保障制度的最后一道防线,其待遇标准和待遇水平直接关系着贫困居民生活水平的高低。从最低生活保障制度的理论和实践来看,最低生活保障标准主要受经济发展水平、城市化率、人均消费性支出水平、贫困人口规模等因素的影响。本文的被解释变量最低生活保障标准是指各省确定的城市最低生活保障标准。

1.在职职工的平均工资,用在职职工的工资总额与在职职工人数之比来表示。最低生活保障制度的最低目标是保障公民的生存权和健康权,但随着经济社会的发展,公民的生存权和健康权比较容易得到满足,于是经济条件较好的国家对最低生活保障制度提出了更高的要求,在保障公民的生存权和健康权的基础上,适当满足公民的发展需求和其它合理需求。世界经济合作与发展组织提出一个国家或地区平均收入的50%作为相对贫困线标准。采用相对贫困线标准的国家和地区,在职职工的平均工资水平越高,最低生活保障标准也越高,在职职工的平均工资水平越低,最低生活保障标准也越低。因此,文章预计在职职工的平均工资与最低生活保障标准为正相关关系。

2.人均GDP,用GDP与总人口之比来表示。根据我国分税制的相关规定,最低生活保障资金全部由各地方政府负担。人均GDP的高低通常代表了当地的经济发展水平,人均GDP较高的地区,政府的财政收入通常也较多,且处于贫困线以下的人口相对较少,因此,其最低生活保障水平通常也较高;人均GDP较低的地区,政府的财政收入相对较少,且处于贫困线以下的人口相对较多,其最低生活保障水平通常也较低。因此,人均GDP与最低生活保障应为正相关关系。

3.城市化率,城市化率是指城市人口占总人口的百分比。我国实行城乡分割的二元最低生活保障制度,且城市最低生活保障标准显著高于农村最低生活保障标准。按城市化动因可将城市化分为主动城市化和被动城市化,主动城市化是指农民不再从事农业生产,而是从事第二产业或第三产业的工作,且伴随着收入水平的提高,主动选择在城市生活和工作;被动城市化是指农民因土地被征用、房屋被拆迁等原因,使农民被迫城市化的过程。城市化率对最低生活保障标准的影响是双向的,一方面,城市化率的提高通常伴随着地区经济的发展和人民生活水平的不断提高,地区最低生活保障标准也会相应提高;另一方面,城市化率的提高意味着大量农村人口涌入城市成为城市居民,如果大部分涌入城市的农村人口的收入处于最低生活保障线以下,则意味着城市最低生活保障负担的人数将会增加,最低生活保障水平相应会被拉低。因此,主动的城市化率有利于提高最低生活保障水平,而被动的城市化率可能不利于最低生活保障水平的提高。

4.人均消费性支出,指每个人全年用于衣、食、住、教育、娱乐等消费性支出的总和。如果最低生活保障制度的目标仅是为了保障公民的生存权,即最低生活保障标准采用绝对最低生活保障标准,则人均消费性支出对最低生活保障标准的影响不明显;如果最低生活保障制度采用相对最低生活保障标准,为了保障贫困人口的生活质量不至于降低,最低生活保障标准应随着人均消费性支出水平的提高而提高。据此可以推测,采用绝对最低生活保障标准的地区,随着人均消费性支出水平的提高,最低生活保障标准通常变化不大;而采用相对最低生活保障标准的地区,随着人均消费性支出水平的提高,最低生活保障标准也会相应提高。

5.要素投入包括人均固定资产投资和人力资本积累。无论是人均固定资产投资的增加,还是人力资本的积累,都将促进当地经济的发展。但要素投入的增加是否会提高最低生活保障水平,主要取决于最低生活保障标准是否采用相对最低生活保障标准。

(三)主要变量描述性统计

本文利用空间计量经济模型对我国最低生活保障标准的空间分布及影响因素进行了实证分析,各变量的描述性统计见表2。

表2 各主要变量的描述性统计

四、模型的参数估计与讨论

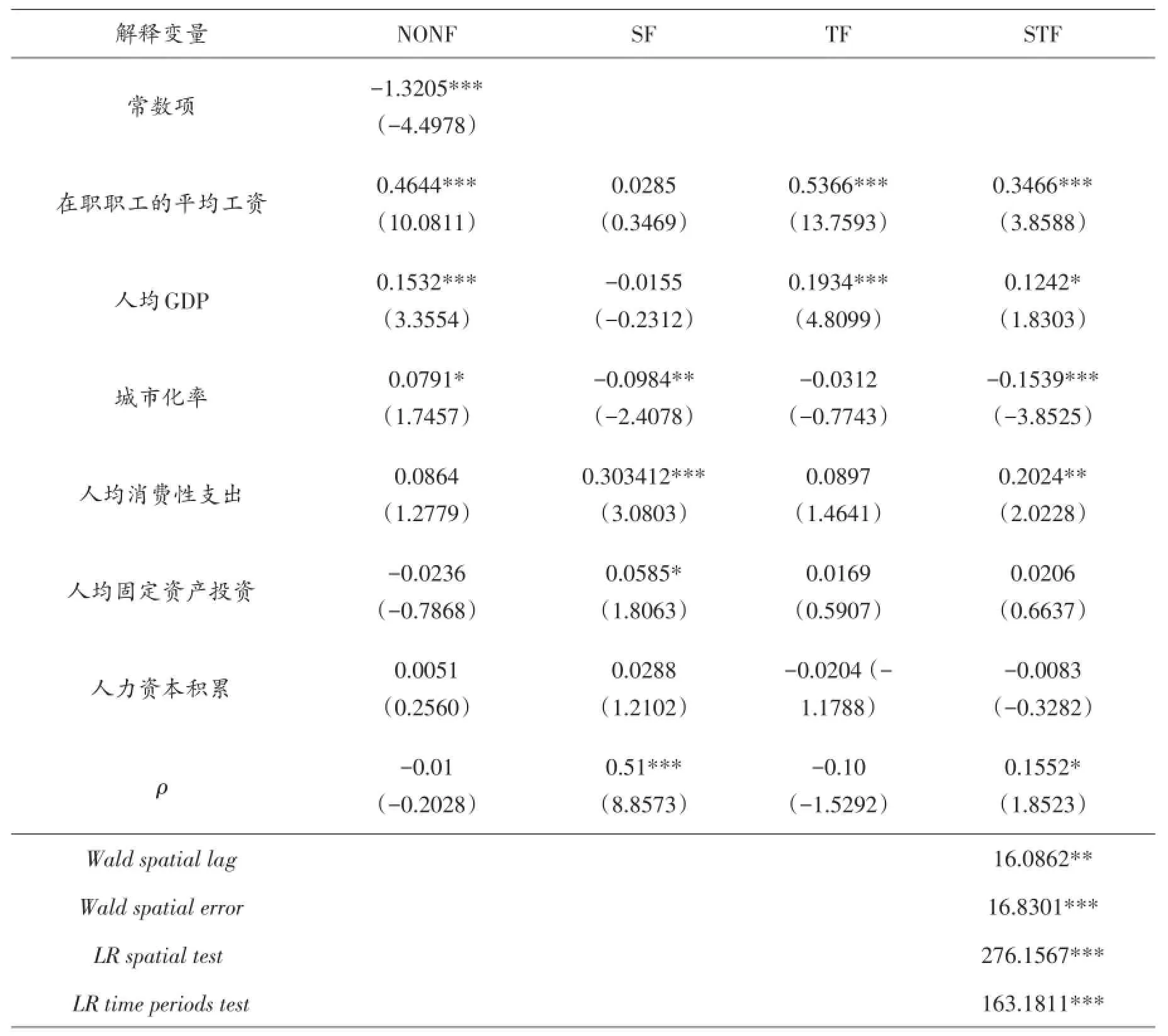

空间计量经济模型有多种,在进行参数估计前,应根据数据样本对空间项的冲击形式进行检验,以选择合适的空间计量模型进行参数估计。本文借助于Elhorst[14](2010)的相关程序对数据进行了Wald检验和LR检验,以判断数据对空间项的冲击形式。Wald检验结果显示,Wald spatial lag和Wald spatial error的P值均小于0.05,故选择空间杜宾(Durbin)模型是合理的。LR检验结果显示,空间效应和时期效应的P值均小于0.01,故应选择双向固定效应模型进行估计。因此,文章运用空间杜宾(Durbin)双向固定效应模型进行估计是合理的。估计结果见表3。

表3 空间Durbin模型的参数估计结果

模型中ρ的系数估计值为最低生活保障标准的空间相关类型和强度大小,其系数为0.1552,并通过了10%的显著性水平检验。说明我国最低生活保障标准在空间上存在正相关性,各省在制定和调整最低生活保障标准的过程中,存在显著的示范效应,即一个地区最低生活保障标准的制定和调整,除了受本地区相关因素影响外,还受相邻地区最低生活保障标准水平高低的影响,在本地区相关因素不变的条件下,相邻地区提高最低生活保障标准将导致本省最低生活保障标准的提高。这进一步验证了我国地方政府存在竞争提高城市最低生活保障标准的倾向,当中央政府对民生较为重视时,地方政府倾向于竞争性提高最低生活保障标准。

在职职工的平均工资对最低生活保障标准的影响为正,且在1%的显著性水平下显著。人均GDP对最低生活保障标准的影响为正,并通过了10%的显著性水平检验。这与我国的国情基本相符,我国几乎所有地区在确定最低生活保障时均采用相对贫困线标准,在职职工平均工资的提高无疑会提高相对贫困线标准,随着相对贫困线的提高,最低生活保障标准也会相应提高。人均GDP的提高意味着居民的收入在不断的增加,随着居民收入的增加,相对贫困线标准便会随之提高,从而提高最低生活保障标准。此外,在职职工的平均工资与人均GDP能较为准确地反映当地的经济发展水平。在同一经济体中,经济发展水平越高,政府的财政收入通常也越充裕,意味着政府有更多的资金可用于最低生活保障;同时,经济发展水平较高的地区,贫困人口相对较少,因此,在职职工的平均工资与人均GDP对最低生活保障标准的提高有正向的促进作用。

城市化率对最低生活保障标准的影响为负,并通过了1%的显著性水平检验。这表明在我国的城市化进程中,农民的被动城市化现象较为普遍。随着我国城市规模的不断扩大,被征地农民的数量越来越多,大量农民因失去土地而被迫转化为城市居民,由于大多数农民的劳动生产率相对较低,还不能适应城市的生活和工作,导致涌入城市的大量人口处于最低生活保障线以下,从而大大增加了受保人群的规模,导致城市化率对最低生活保障标准的影响为负。

人均消费性支出对最低生活保障标准的影响为正,并通过了5%的显著性水平检验。这表明我国最低生活保障标准的制定和调整考虑了城市居民的人均消费水平,各省在确定最低生活保障线时参考了相对贫困线标准。最低生活保障制度的最低目标是保障居民的生存权,与生存权相对应的最低生活保障标准的制定方法为绝对最低生活保障标准;相对最低生活保障标准除了保障居民最基本的生存权外,还考虑贫困居民的部分发展权。我国人力资本积累和人均固定资产投资对最低生活保障标准的影响均不显著,这可能与我国目前所处的经济发展阶段和人口结构有关。

五、结论与政策启示

本文采用探索性空间数据分析方法,对我国31个省2003~2014年城市最低生活保障标准的空间分布及其空间相关性进行了分析,并进一步运用空间Durbin双向固定效应模型,对我国城市最低生活保障需求与供给进行了实证分析,研究得出如下结论与启示。

(一)我国的“低保”需求与“低保”资金供给存在错位的现象,分税制改革与地区分割的最低生活保障制度是造成我国“低保”需求与“低保”资金供给存在错位现象的主要原因。

我国实行城乡分割和地区分割的最低生活保障制度。根据分税制改革的规定,最低生活保障资金全部由地方政府负担。发达地区贫困人口相对较少,对最低生活保障的需求相对较弱,而政府的财政收入相对充足,政府负担最低生活保障资金几乎没有任何困难;然而,欠发达地区贫困人口相对较多,贫困人口对最低生活保障的需求较为强烈,而政府的财政收入相对不足,政府为了维持财政收支基本平衡,政府往往有压低最低生活保障标准的倾向,长期可能导致欠发达地区陷入“低保陷阱”。即我国各地区对“低保”的需求与“低保”资金供给呈现出负相关关系。因此,中央政府应对欠发达地区的“低保”资金进行适当的补贴,防止欠发达地区陷入“低保陷阱”,以保证最低生活保障制度在全国的协调健康发展,以保障每位公民的生存权和健康权。

(二)我国最低生活保障标准在空间分布上存在显著的空间正相关性。

通过Moran’s I指数及Moran’s I散点图对我国城市最低生活保障标准的空间自相关性进行了检验,研究表明,我国最低生活保障标准在空间分布上存在显著的空间正相关性,最低生活保障标准较高的地区在空间分布上相互集聚,最低生活保障标准较低的地区在空间分布上也相互集中,即我国的最低生活保障标准在空间分布上存在显著的空间依赖性。2014年我国最低生活保障标准在地理空间分布上形成了四个集聚区:第一个集聚区以山东、河北、北京和浙江为中心,与周边相邻的省份组成了城市最低生活保障标准的高集聚区(HH);第二个集聚区以甘肃、宁夏、陕西、贵州、四川和云南为中心,与周边相邻的西部省份共同组成了城市最低生活保障标准的低集聚区(LL);第三个集聚区以西藏为中心,与周边相邻的西部省份共同组成了最低生活保障标准的高—低集聚区(HL);第四个集聚区以福建和安徽为中心,与周边相邻的省份共同组成了最低生活保障标准的低—高集聚区(LH)。因此,我国东部发达地区应努力探索合理的最低生活保障标准,并加强与中西部地区的交流与合作,防止最低生活保障标准差距的进一步扩大。中西部地区应根据本地区的实际情况,努力缩小与东部地区的差距。

(三)我国最低生活保障标准的制定不科学,地方政府存在竞争性提高最低生活保障标准的倾向。

城市最低生活保障作为民生工程的重要组成部分,当中央政府提出要向民生倾斜时,地方政府存在竞争提高城市最低生活保障标准的倾向。通过Moran’s I指数可以看出,2009年后地方政府竞争性提高城市最低生活保障标准的倾向要比2009年以前强。从实证分析结果来看,我国最低生活保障标准存在显著的示范效应。在职职工的平均工资、人均GDP和人均消费性支出对最低生活保障标准的影响为正,城市化率对最低生活保障标准的影响为负。根据以上分析可知,我国最低生活保障标准的制定和调整没有统一的、科学的依据,各省制定和调整最低生活保障标准的主观性较强,因此,我国各省今后在制定和调整最低生活保障标准时,应根据本地区的实际情况,综合考虑在职职工的平均工资、人均GDP、人均消费性支出、物价变动等因素,并运用定量化的方法,制定科学合理的最低生活保障标准。

[1]莫泰基.香港贫穷和社会保障[M].香港:香港中华书局,

1993.

[2]童星,林闽钢.我国农村贫困标准线研究[J].中国社会科学,1994(3):86-98.

[3]Townsend P.The international analysis of poverty[M].Harvester Wheat sheaf,1993.

[4]唐钧.后的安全网——中国城市居民最低生活保障制度的框架[J].中国社会科学,1998(1):117-127.

[5]郭士征.社会保障学[M].上海:上海财经大学出版社,2009.

[6]Lemieux Thomas,Milligan Kevin.Incentive effects of social assistance:A regression discontinuity approach[J].Journal of Econometrics,2008,142(2):807-828.

[7]郑功成.福利病不是我们面临的问题[J].中国劳动,2004 (10):5-7.

[8]洪大用.中国城市居民最低生活保障标准的相关分析[J].北京行政学院学报,2003(3):59-64.

[9]曹艳春.1998~2009年我国36个城市“低保”标准变化及保障力度分析[J].现代经济探讨,2009(12):56-60.

[10]冯广刚.社会保险制度待遇标准及待遇梯度研究[D].上海财经大学博士学位论文,2012.

[11]王延中,龙玉其.改革开放以来中国政府社会保障支出分析[J].财贸经济,2011(1):13-20.

[12]杨翠迎,冯广刚.最低生活保障支出对缩小居民收入差距效果的实证研究[J].人口学刊,2014(3):33-39.

[13]华黎.低保制度是地方性公共服务吗[J].经济管理,2010(8):166-170.

[14]J.Paul Elhorst.Matlab Software for Spatial Panels[R].Presented at the IVth World Conference of the Spatial Econometrics Association(SEA),Chicago,2010.

Is the Demand and Supply of the Minimum Living Allowance in Dislocation?

WANG Guo-hong1,YANG Cui-ying2(1.The Institute of Ethnology and Anthropology,Chinese Academy of Social Sciences,Beijing 100081;2.The School of

Public Economics and Administration,Shanghai University of Finance and Economics,Shanghai 200433)

With exploratory spatial data analysis method,and building the measurement model of spatial Durbin,this paper makes the empirical analysis of the spatial difference and causes of China’s urban minimum living security standards from 2003 to 2014.The research shows that there is dislocation in the fund demand and the supply of China"minimal assurance",and the tax sharing reform and the regional segmentation of the minimum living security system are the main reason to for this dislocation.In addition,China’s urban minimum living security standards reflect the significant spatial demonstration effect in spatial distribution,when the central government puts forward to the people’s livelihood,the local governments thereafter appear competition tendency to improve the of urban minimum living security standards.

demand and supply of“minimal assurance”;spatial difference;spatial Durbin model

D632.1

A

1007-0672(2016)05-0001-08

2016-03-07

本文为国家自然科学基金项目“基于公平分配与就业促进的社会保障制度待遇标准、待遇梯度及其调整机制研究”(71373152)的阶段性成果。

王国洪,男(土家族),贵州铜仁人,中国社会科学院民族学与人类学研究所助理研究员,经济学博士,研究方向:社会保障与公共经济政策;杨翠迎,女,陕西周至人,上海财经大学公共经济与管理学院教授,博士生导师,研究方向:社会保障理论与政策。