中国城镇化:演进逻辑与政策启示

王 婷,缪小林

(1.云南大学发展研究院,昆明650091;2.云南财经大学公共政策研究中心,昆明650221)

中国城镇化:演进逻辑与政策启示

王婷1,缪小林2

(1.云南大学发展研究院,昆明650091;2.云南财经大学公共政策研究中心,昆明650221)

通过回顾新中国成立60多年来城镇化演进历程,归纳我国城镇化改革与发展的逻辑规律,在此基础上提出未来我国实施新型城镇化战略的政策启示。研究发现,我国城镇化进程经历了起步、失常、稳定和高速四个阶段,对城镇化趋势和波动分解发现我国城镇化进程主要表现为,中央强制性政策推动下的地方政府非公共利益无序驱动。未来,我国新型城镇化战略应该坚持:一是中央政策要协调好发展需求“拉力”和政策制度“推力”的关系,防止新型城镇化脱离客观规律;二是要从积极和消极两个方面扭转地方政府在城镇化推进过程中的非社会利益行为;三是地方政府推进新型城镇化,要从拆迁等强制性推动向诱导性推进转型,诱导性推进要体现公共服务先行;四是要统筹城乡发展并缩小城乡差距,实现城镇化进程的自动均衡。

城镇化;演进逻辑;政策启示

一、引言

早在20世纪50年代,美国经济学家阿瑟·刘易斯就提出,城镇化①中国城市与区域规划学界和地理学界于1982年在南京召开的“中国城镇化道路问题学术讨论会”上,明确指出城市化与城镇化为同义语,从狭义上理解城镇包括市和建制镇,因此本文除了参考文献外均采用当前普遍的城镇化提法。是经济发展的经典主题。在中国,经济增长及未来走势很大程度上都要取决于城镇化进程,这已成为大多数学者的共识。要激发和提升城镇化对经济增长的正能量,关键需要建立与经济社会发展相适应的城镇化机制,通过制度改革不断为经济社会发展提供动力。2012 年12月15-16日,中央经济工作会议将“积极稳妥推进城镇化,着力提高城镇化质量”作为今后全国经济工作的重要任务;2013年7月9日,李克强总理在广西主持召开经济形势座谈会中再次强调,要“推进以人为核心的新型城镇化”。可见,推进新型城镇化,既是实现中国经济可持续发展的必然选择,也是中国经济战略调整的重要方向。对于如何构建具有中国特色的新型城镇化战略体系,理论与实践部门都在进行着不断的探索。但无论如何,未来的新型城镇化归根结底仍是历史道路的延续,建国以来走过60余年的城镇化历程,无论是失败的教训还是成功的经验,对我国推进新型城镇化都具有不可磨灭的作用。为此,本文将系统回顾和梳理新中国成立到现在中国城镇化的演进逻辑,通过对问题揭示形成新的反思,这对我国推进新型城镇化战略具有重要的历史借鉴意义。

二、中国城镇化的演进历程

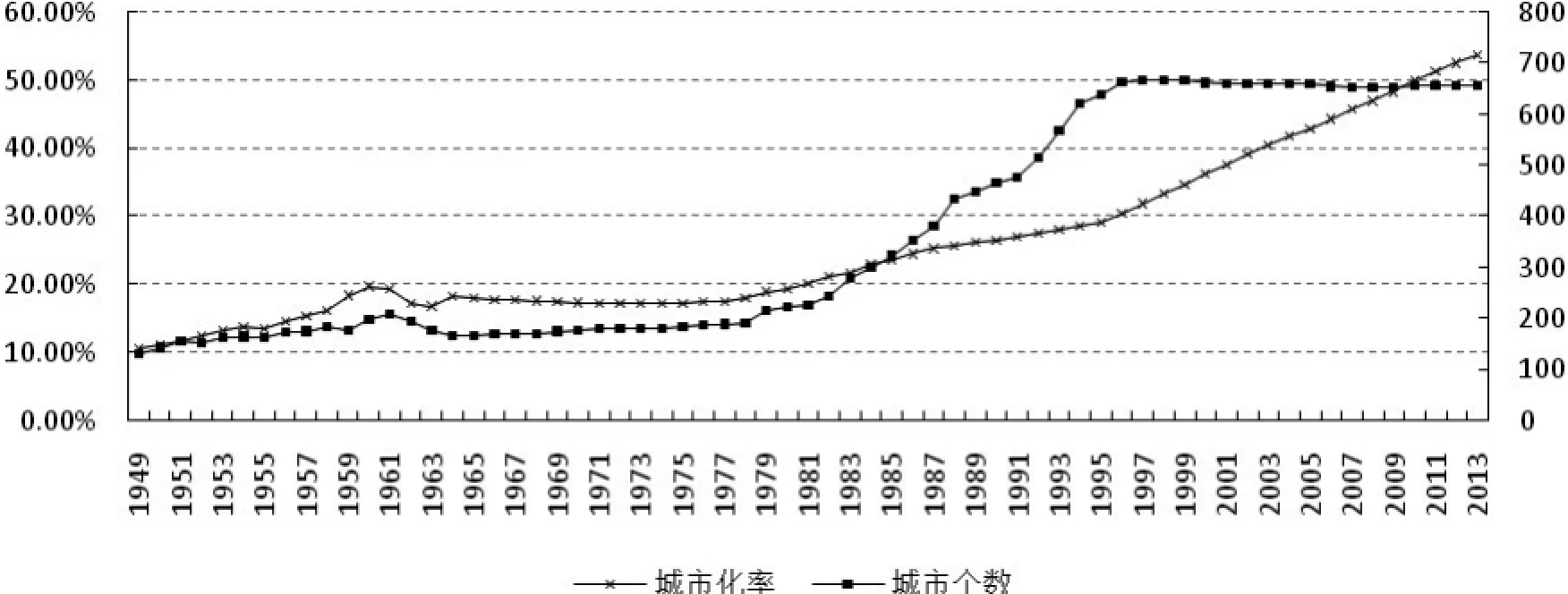

劳动分工造就了城镇的出现,工业化推进了城镇化发展①根据安虎森和陈明(2005)[2]、李林杰和王金玲(2007)[3]、许庆明和胡晨光(2012)[4]等研究归纳。。从中国的实践可以看出,城镇化是由多种因素综合作用的一个具有阶段性特征的动态过程。新中国成立以来,我国城镇化大致可以分为四个阶段:起步发展阶段(1949~1958)、失常发展阶段(1959~1977)、稳定发展阶段(1978~1995)和高速发展阶段(1996~),见图1。

(一)城镇化进程起步发展阶段:1949~1958

1953年,新中国实施了第一个“五年计划”,核心内容是以苏联帮助中国建设的156个项目为中心,以694个大中型项目为重点,以发展重工业为主,建立社会主义工业化的初步基础[5],而这些项目均需要在各类城市中不断推进。在此背景下,1953年9月,中央重点指出“重要的工业城市规划工作必须加紧进行,对于工业建设比较重大的城市,更应该迅速组织力量,加强城市规划建设工作”[6]。除此之外,1956年4月,《论十大关系》中明确提出要充分利用沿海,合理发展内陆的方针,各类城市都在根据产业布局要求进行大规模的新建和改扩建[7]。1957年,国家又先后批准了15个城市的总体规划和产业规划[8]。至此,我国城镇化开始迈入起步阶段。在这一阶段,我国总人口年均增幅为2.22%,而城市人口年均增幅为7.14%,城镇化率从10.64%提升到16.25%,城市个数从132个增加到184个,人口城镇化率与城市个数保持同步上升。

(二)城镇化进程失常发展阶段:1959~1977

城镇化进程失常发展主要指:(1)1958~1960在“大跃进”背景下表现的过急发展行为,1957年国家建委主任、城市建设部部长等到西安、兰州和成都等地检查城市规划和城市工作发现有“四过”(规模过大、占地过多、求新过急和标准过高)行为[9];(2)1960年后,“三年不搞城市规划”政策及文化大革命爆发导致城市发展停滞。具体来看:

1958年5月,中共第八次全国代表大会第二次会议通过“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”总路线[10],“大跃进”运动在全国范围内迅速展开。城镇化建设也出现“大跃进”,1957年青岛会议提出“用城镇化建设的大跃进来适应工业建设的大跃进”和“快速规划”办法,1960年桂林会议又提出“10~15年左右把我国的城市基本建设成社会主义现代化的新城市”,甚至有的地方提出“苦战三年,基本改变城市面貌”和“三年改观、五年大变、十年全变”口号。[11]城镇化“大跃进”思想使得很多地方盲目追求大城市和大项目,城市数量和城市人口在短期内出现迅速增加。这开始导致城市住房及公共基础设施紧张,不仅打乱城市发展布局,而且使得城市环境恶化。

图1 1949~2013年中国城镇化进程

随后采取的便是激进式的处理办法,1960年11月,第九次全国计划会议宣布“三年不搞城市规划”[9],相应地对城市规划机构和人员进行大幅裁减,城市发展也随之停滞。而后文化大革命的爆发,直接导致了部分城市职工和知识青年纷纷下乡,更加拖后了我国城镇化进程。直到1973年9月,国家建委城建局在合肥召开部分省市的城市规划会议,讨论了《关于加强城市规划工作的意见》、《关于编制与审批城市规划的暂行规定》和《城市规划居住区用地规划指标》三个文件,城市规划工作又重新兴起。1974年底,在石家庄市召开培训规划人才座谈会,随后,南京工学院恢复城市规划专业,重庆工学院新开城市规划专业,北京大学、南京大学、中山大学、杭州大学都开办城市规划课程,城市规划工作开始在全国范围内重新兴起。1976年唐山大地震后,设计完成的唐山市总体规划于1977年5月被国务院批准实施。在此期间,我国城镇化基本处于停滞状态。

在这段时期,我国城市个数从179个仅增加到193个,且呈现“U”形特征,城镇人口从12371万人增加到16669万人,城镇化率从18.41%下降到17.55%,该时期也被称为“逆城镇化期”、“反城镇化期”等,城镇化率与城市个数也不协调。

(三)城镇化进程稳定发展阶段:1978~1995

十一届三中全会的召开,标志着社会主义现代化建设开始起步。1980年初,推行家庭联产承包责任制,极大地解放了生产力。在这一时期,我国乡镇企业如雨后春笋般涌现,摆脱了农业生产力束缚的农村居民开始步入城市,进而加大了城市扩张的需求。与此同时,城市规划工作也在不断加强,并成为城市政府的主要职责所在,其中:1980年国务院转批的《全国城市规划工作会议纪要》强调“城市市长的主要职责是把城市规划好、建设好、管理好”;1984年国务院颁布的《城市规划条例》规定“市长、县长、镇长领导城市规划编制和实施”;1987年国务院《关于加强城市建设工作的通知》,以及同年颁布的《城市规划法》对上述问题再一次强调12]。加上1986年实行的“撤县改市”,全国设立市的数量剧增,据相关统计,1979~1994年全国撤县改市数量为373个[13]。随后,中国城市规划学会的成立,城市发展不断得到重视。在城市规划中还进行大规模城市集群建设,1980年建立4个经济特区、1984年开放了14个沿海港口城市、1985年开辟三个沿海经济开发区、1988年新划入沿海开发区140个市县并设立海南经济特区、1992年设立浦东新区,等等。伴随着我国社会主义市场经济体制的确立,城镇化道路开始被稳步推进。

这一阶段,我国城市数量从216个增加到640个,16年间共增加424个,其中:地级市从104个增加到210个,增加106个;县级市从109个增加到427个,增加318个。同时,我国城市人口数量也从18495增加到35174,年均增幅为4.10%,城镇化率也相应从18.96%提升到29.04%。该时期的主要特征表现为城市数量和城镇化率均快速上升,但城市数量增幅远大于城市人口增幅。

(四)城镇化进程高速发展阶段:1996~

1997年,国务院批转公安部《小城镇户籍管理制度改革试点方案》和《关于完善农村户籍管理制度的意见》[14],作出关于放松户籍管制的措施,且许多小城市为促进经济发展,也适度放开户籍限制。城乡户籍制度的改革,较大地促进了农村人口向城市转移,城市人口开始迅速增多。随后,党中央、国务院逐渐开始重视城镇化的发展,并将城镇化发展作为推动我国经济发展的重要动力。从中共十五届三中全会到中共十八大,都对我国城镇化发展道路提出了与时俱进的战略要求,直到十八届五中全会,关于全面建成小康社会新的目标要求,其中就提出到2020年户籍人口城镇化率加快提高[15]。

在这一阶段,我国城市数量略有下降,从666个减少到658个,其中县级城市减少。城市人口增加较快,从37304万人增加到73111万人,年均增幅4.04%,远超过全国总人口的年均增幅,全国城镇化率从1996年的30.48%上升到2013年的53.73%,在短短的15年时间,城镇化率提高了34.77个百分点,城镇化进入了加速发展时期。总的来看,该时期城市数量在减少,但城市人口在不断增加,这意味着城市人口密度在不断提高。

三、中国城镇化演进过程分解:趋势与波动

本文采用H-P滤波法[16]将1949~2013年的城镇化率和城市数量的时间序列分解为增长和波动成分,设待分解的变量为{}Yt,其中包含趋势成分和波动成分,则存在:

按照经验,由于我们使用的是年度数据,因此λ选择100。按照上述方法将城镇化率和城市数量分解为增长趋势和增长波动成分,其中:增长趋势主要用于判断我国城镇化的宏观走向,增长波动主要用于判断相关政策产生的周期性和随机影响。

(一)城镇化演进趋势规律

从城镇化率与城市数量时间序列趋势来看,1949~2013年总体上表现为逐年增长,其中:1949~1978年两者增长保持一致,城镇化率略快于城市数量;1978~2013年就明显呈现两个阶段,1995年以前主要是城市数量快速提升,1995年以后主要是城镇化率提升。

(二)城镇化演进波动规律

从城镇化率与城市数量时间序列波动情况来看,较为突出的几个偏离包括:(1)1953~1955年间城镇化向下偏离趋势,1955~1958年逐渐调整为向上偏离趋势,这段时间主要表现为经历国民经济三年恢复后,中央开始重视工业城市规划工作,加速城镇化进程;(2)1958~1960年间城镇化迅速实现向上偏离趋势,主要是受到“大跃进”思想的影响;(3)1960~1964年间城镇化迅速向下偏离趋势,主要是中央宣布“三年不搞城市规划”,以及之后的城市机构和人员裁减;(4)1966~1978年间城镇化发展趋势较为平缓,主要归咎于“文化大革命”的严重制约作用;(5)1978~1988年城镇化逐渐开始向上偏离趋势,主要受到改革开放战略实现计划经济向市场经济过渡的影响,城市发展得到高度重视;(6)1988~1995年间城镇化率出现向下偏离趋势,城市数量出现向上偏离趋势,主要是在这一阶段国家重要采取区域规划和城市建设工作,城市数量增加较快;(7)1995~2003年间城市数量波动出现向下偏离趋势,城镇化率出现向上偏离趋势,主要是在这一阶段中央政府通过小城镇户籍制度改革,并提出“加快转移农村人口”等,重点在于使得农村人口向城市转移;(8)2003~2013年间城镇化率仍然处于高位偏离趋势,但略有下降,主要是中央提出增强城市综合承载力,推进新型城镇化战略等,要更多注重城镇化质量,适度缓解了城市人口增长速度。与此同时,伴随着城市人口规模与资源环境承载力的失衡,国家提出“大中小城市与小城镇协调发展”,适度开始扭转城市减少偏离局面。

图2 1949~2013年我国城镇化进程趋势比较

四、中国城镇化演进的逻辑规律

制度演进本身就是遵循特定逻辑规律的一个过程,这种逻辑规律与制度演进所处的环境,以及在不同环境中各主体的行为动机有着直接的关系。城镇化进程直接表现为城市扩展和人口迁移,城市扩展受制于自上而下的政府主导成本收益比较,人口迁移受制于自下而上的市场成本收益比较。我国城镇化进程直接表现在不同阶段的城市数量增加和城镇化率提升,但不同阶段表现出二者的冒进和不协调,导致城市布局混乱与居民公共服务缺位。较为典型的是“大跃进”时期,城镇化进程出现盲目行为,短期内迅速提升了城市数量和城市人口,导致城市基础设施和环境迅速出现紧张状态;1980年开始城市规划成为地方政府主要职责,各地大搞城市规划,城市数量迅速提升;1995年后国家战略从城市规划转变为人口转移,城市数量立即出现停滞,城市人口提升,各地政府甚至开始“城镇化率”竞赛;等等。进一步分析发现,我国城市化进程总体上来源于中央强制性政策推动,以及在此背景下的地方政府非公共利益无序驱动,具体表现为:

(一)总体上,我国城镇化演进主要受制于不断调整的中央战略强制性推动

考察我国城镇化变迁历程可以发现,无论是在计划经济时期还是在向市场转轨时期,城镇化演进均受制于中央层面的发展战略引导推动。具体来看:在1949~1958年的国民经济恢复与建设时期,国家1953年提出的“一化三改”战略,以及1956年提出“充分利用沿海,合理发展内陆”方针,引导了与产业发展规划相适应的城镇化规划,城市数量和城镇化率稳步提升;1958~1960年间,“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”,“赶英超美”等“大跃进”思想提出,在城镇化建设方面也通过“快速规划”实现城镇化建设的“大跃进”,城市数量和城市人口短期内迅速增加;1960年国家提出“三年不搞城市规划”,以及随后的“文化大革命”爆发,城市规划和城市发展出现停滞;1973~1978年间,国家层面出台《关于加强城市规划工作的意见》等,推动各地开始城市规划工作;1978~1995年间,提出以经济建设为中心的战略任务,以城市规划和集中开发来带动区域发展和沿海经济开发战略,并且将城市规划定位为城市市长及地方政府的主要职责,这较大程度地推动了城市建设和扩张;1996年至今,包含户籍制度改革在内的小城镇综合改革,使得中央政府开始重视农村人口向城市转移的战略调整,以及随后的“提高城镇化水平,转移农村人口”等战略提出,使得城市人口数量和城镇化率水平迅速提升。

图3 1949~2013年我国城镇化进程波动比较

我们不能否认中央战略推进城镇化的合理性,尤其是近年来伴随着城市人口增加,城市承载能力问题得到中央政府高度重视,在相关政策及报告中也不断提出加强新型城镇化的建设。以中央战略及宏观政策为主导的强制性变迁模式,较大程度上克服了我国经济转型过程中面临的脆弱性,稳定了城市和农村经济市场,使得城镇化进程得到稳步推进。但是,如果这种模式脱离社会经济发展、人口发展等需求,城镇化进程将走向混乱。

(二)我国特殊分权体制下,地方政府非社会利益诱导城镇化进程的无序性

在我国城镇化进程中发挥直接作用的是地方政府。地方政府是连接中央政府和地方民众间的重要桥梁,也是关乎能否促进地方城镇化进程和经济发展的有力保障。地方政府的利益选择和政治偏好,直接影响和决定我国城镇化的发展方向。由于我国“自上而下”的官员选拔和任命机制制约以及地方政府“经济人”假设的存在和影响,导致我国地方政府官员在进行利益选择时并不能保障会完全基于“公众利益”进行考量,实际中往往会基于“个人利益”考虑,政府官员行为通常是为了“讨好”上级政府而做出的选择。[17]在城镇化推进方面,中央政府主要基于整体经济发展战略调整考虑,核心是注重城镇化带来社会经济效应;地方政府更是将经济利益甚至是政治晋升利益作为城镇化进程的出发点。

基于此,地方政府往往直接或间接地“自上而下”地推进城镇化进程,强制和诱导各地区进行城镇化建设。一是地方政府直接的强制性无序推进。较为典型的是1980年《全国城市规划工作会议纪要》强调“城市市长的主要职责是把城市规划好、建设好、管理好”;1984年《城市规划条例》规定“市长、县长、镇长领导城市规划编制和实施”等等。这直接将城镇化发展任务落实到地方政府领导身上,实现城市规划的“速度”和“数量”将成为地方政府为了争取政绩的首要选择。随之而来,就是各地政府开始通过强制拆迁、盲目加大政府投资等各种手段和措施扩张城市和实现农村人口向城市转移,城市数量增加、城镇化率水平得到迅猛提升,但大量农村转移人口在城市却面临着公共服务缺位、生活成本过高等生计问题,城市资源与环境也遭到严重破坏等。二是地方政府间接的诱导性无序推进。农村居民向城市转移直接取决于城乡间经济利益比较,城乡“二元”差距是城乡经济利益的直接体现,从城乡户籍制度的设立到非均衡产业布局,城乡收入和公共服务差距不断扩大,间接地加速着农村居民向城市盲目无序转移。1978年我国城乡居民收入比为2.57倍,到1985年后缩小到1.88,但经济体制改革又进一步拉大这种差距,1994年城乡居民收入比达到2.86。1998年以后,随着城市工业企业的发展以及社会保障制度的实施和完善,城市经济实现突飞猛进的发展,城乡收入差距进一步被拉大,到2013年已经达到3.321。城乡公共服务差距就更是如此,公共教育、医疗卫生、社会保障、基础设施等在城乡间都存在较大差距。

五、中国推进新型城镇化的启示

城镇化发展不是简单的城市人口增加和城市面积扩张,最主要的是农村居民融入城市,并能享受到与城市居民同等的公共服务和待遇的过程,真正发挥城镇化对经济社会和生态资源的正能量。因此,在中央“自下而上”的城镇化发展模式下,要合理规避地方政府非社会利益对城镇化的诱导,坚持“以人为核心”的基本思想。如果说截止于今天的城镇化是一个“量”的扩张阶段,那么在今后的时间里,中国城镇化需要进入“质”的发展阶段,即新型城镇化阶段。中国的新型城镇化战略应该在深刻吸取过去60余年来城镇化演进的经验教训基础上,合理处理好以下几个关键性问题。具体包括:第一,中央政策要协调好发展需求“拉力”和政策制度“推力”的关系,防止新型城镇化脱离客观规律。新型城镇化强调质量内涵,中央政策需要建立在社会经济可持续发展需求的基础上,实现城镇人口、经济发展与资源环境的协调前提下推进城镇化。第二,从积极和消极两个方面扭转地方政府在城镇化推进过程中的非社会利益行为。积极方面,要引导地方政府官员的社会利益意识,激励其从单纯地追求城镇化“数量”扩张和增长转向考虑以人为核心的城镇化发展“质量”;消极方面,要针对地方政府城镇化推进过程中,围绕居民满意度等构建各级主体对地方政府的惩罚约束机制。第三,地方政府推进新型城镇化,要从拆迁等强制性推动向诱导性推进转型,诱导性推进要体现公共服务先行。地方政府非社会利益动机下推进城镇化的最大表现就是居民公共服务缺位,城市人口与资源环境关系紧张,因此政府要强化公共服务体系建设和基础设施配套服务体系建设,为城镇居民提供与当地市民无差别的基本公共服务,比如:城市交通建设,水电气改造、城市生态环境、医疗卫生服务、教育服务、社会保障服务、城市消费圈打造等等。第四,统筹城乡发展并缩小城乡差距,实现城镇化进程的自动均衡。我国城乡“二元”差距的扩大间接驱动着城镇化进程,但同时也带来“城市病”等发展问题。因此地方政府要利用城镇自身的优势向所辖农村地区辐射,带动郊区及农村发展,最终打破城乡二元结构,形成城乡优势互补、利益整合、良性互动的新型城镇化发展均衡格局。

[1]周春山.城市空间结构与形态[M].北京:科学出版社,2007:43-45.

[2]许庆明,胡晨光.中国沿海发达地区的城市化与工业化进程研究——基于转型升级与国际比较的视角[J].中国人口科学,2012(5):14-22+111.

[3]安虎森,陈明.工业化、城市化进程与我国城市化推进的路径选择[J].南开经济研究,2005(1):48-54.

[4]李林杰,王金玲.对工业化和城市化关系量化测度的思考——兼评我国的工业化与城市化进程[J].人口学刊,2007,(4):31-35.

[5]中共中央党校科学社会主义教研部.中国社会主义现代化建设的历史经验[M].北京:中共中央党校出版社,2000:

40.

[6]中国社会科学院,中央档案馆编.1953~1957中华人民共和国经济档案资料选编固定资产投资和建筑业卷[M].北京:中国物价出版社,1998:805.

[7]高伯文.中国共产党区域经济思想研究[M].北京:中共党史出版社,2004:106.

[8]姚士谋.中国城镇化的资源环境基础[M].北京:科学出版社,2010:2.

[9]中国城市规划学会.五十年回眸新中国的城市规划[M].北京:商务印书馆,1999:43-44.

[10]白运增.百年语录1911~2010中国最有影响力的话语[M].武汉:武汉出版社,2011:180.

[11]李兆汝.规划岁月:几度春暖秋凉——访城市规划界的老前辈曹洪涛[N/OL].(2006-08-08)[2015-02-15].http://

www.chinajsb.cn/gb/content/2006-08/08/content_193123.htm.

[12]任致远.透视城市与城市规划[M].北京:中国电力出版社,2005:50.

[13]汪玉凯.中国行政体制改革20年[M].郑州:中州古籍出版社,1998:163-164.

[14]公安部治安管理局.户口管理法律法规规章政策汇编[M].北京:中国人民公安大学出版社.2001:53-54.

[15]中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议公报[EB/OL].(2015-10-29)[2015-10-29].http://cpc.people.com. cn/n/2015/1029/c399243-27755578.html.

[16]高铁梅.计量经济分析方法与建模EViews应用及实例(第2版)[M].北京:清华大学出版社,2009:40-43.

[17]缪小林,伏润民.权责分离、政绩利益环境与地方政府债务超常规增长[J].财贸经济,2015(4):17-31.

特别申明本刊已许可中国学术期刊(光盘版)电子杂志社在中国知网及其系列数据库产品中以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。该社著作权使用费与本刊稿酬一并支付。作者向本刊提交文章发表的行为即视为同意我刊上述声明。

China’s Urbanization:the Law of Evolution and the Suggestion of Policy

WANG Ting1,MIAO Xiao-Lin2

(1.Development Institute,Yunnan University,Kunming Yunnan 650091;2.Center for Advanced Study of Public Policy,

Yunnan University of Finance and Economics,Kunming Yunnan 650221)

This paper starts with going back the history of China’s urbanization from 1949.Via the history,we discover the evaluating rule of the urbanization reform,and then put forward the policy suggestion for the further development of the new urbanization.The study shows that,in the past over sixty years,China’s urbanization can be divided into four phases,such as initial development,abnormal development,stable development and high-speed development.Furthermore,the total trend of urbanization is decomposed into the long-term trend and the short-term fluctuation by HP method.From the result,it shows that the progress of China’s urbanization mostly has been driven by the compulsory policy from the central government and non-public interests of local authority.It is the abnormal development.Thus,in the future,to realize the new urbanization,we must adhere to the following suggestions:Firstly,the central government should balance the relationship of“pulling power”from the developing requirement and“pushing power”from the policy and institution,which can keep the urbanization going the objective law;Secondly,from the both positive and negative way,the local authority should change its goal of the non-public interests during the urbanization progress;Thirdly,in the process of urbanization,the local authority should get rid off the existed compulsory policy and transform into the induced policy which would be realized by supplying the public services;Finally,the state should overall urban-rural development and narrow the gap between rural and urban,which will develop the optimal urbanization in automatic way.

ubanization;law of evolution;suggestion of policy

F291.1

A

1007-0672(2016)065-0057-07

2016-03-07

国家社会科学基金“城市化进程中的‘适度人口’动态测度及路径实现”(项目编号:12CRK021);云南省哲学社会科学研究基地重点项目“云南新型城镇化进程中的公共服务支撑体系研究——基于地方政府利益与行为的视角”(项目编号:JD2014ZD14);云南省应用基础研究面上项目“考虑空间外溢效应的城市适度人口动态区间及实现策略研究——以滇中城市群为例”(项目编号:2014FB115)。

王婷,女,辽宁辽阳人,云南大学发展研究院副研究员、硕士生导师,研究方向:人口与城市发展;缪小林,男,四川宜宾人,云南财经大学公共政策研究中心副教授、硕士生导师,研究方向:公共经济学。