个体经济地位、婚前家庭经济差异与婚姻迁移

王殿玺

(中国人民大学社会与人口学院,北京100872)

个体经济地位、婚前家庭经济差异与婚姻迁移

王殿玺

(中国人民大学社会与人口学院,北京100872)

婚姻迁移是通过婚姻途径发生的并伴随户口变更的人口迁移。我国婚姻迁移人口的规模不断增长,婚姻迁移受性别、出生地、出生年代的影响,初婚年龄的队列差别对婚姻迁移同样存在影响。个人经济地位,即个人年收入越高,婚姻迁移的可能性越大。婚前男方家庭经济状况更好的婚姻迁移的可能性更高,女方家庭经济状况更好的婚姻迁移的可能性相对较低。

婚姻迁移;婚迁人口;个体经济地位;家庭经济差异

一、引言

改革开放以来,受经济、社会以及宏观政策的影响,中国人口的流动性不断释放,区域间的人口迁移流动频繁。婚姻迁移作为人口迁移的重要方式,在人口迁移中占有越来越重要的地位,通过婚姻实现迁移的人口越来越多。第五次全国人口普查的数据资料显示,在迁移人口中,婚姻迁移人口有180万人,占总迁移人口的20.7%;而根据第六次全国人口普查的数据资料,婚姻迁移人口有219.8万人,占总迁移人口的8.39%。相对于第五次全国人口普查,尽管第六次全国人口普查表明婚姻迁移人口占总迁移人口的比例有所降低,但绝对数量仍在增长。

不同于以往婚姻嫁娶仅仅局限在十公里以内的范围,当代中国跨省、跨市的婚姻迁移特征明显,婚姻迁移的规模不断扩大,迁移强度不断增加,迁移的距离更远,是仅次于务工经商外的第二大迁移方式。婚姻迁移的这种变化在一定程度上反映了中国社会婚嫁观念、婚配模式的深刻变革,也是中国宏观社会变迁的结果。值得一提的是,女性是婚姻迁移的主要力量,女性婚姻迁移的流向基本代表着婚姻迁移的整体流向,婚姻迁移的性别差异深深根植于传统婚姻情景,具有深刻的社会文化背景意涵。

在频繁的婚姻迁移流动过程中,婚姻迁移的效应逐渐显现。婚姻迁移不仅促进了婚姻市场的扩展,使婚姻市场的信息容量和作用范围得到扩充,而且婚姻迁移在保持人口婚配平衡的同时,促进了地区间的劳动力交流、文化与社会融合。随着婚姻迁移规模的不断增长,婚姻迁移逐渐成为人口迁移流动中不可忽视的现象,婚姻迁移人口也逐渐走进人们的视野,引起了社会的关注。因此,在婚姻迁移人口不断增长的现实语境下,研究婚姻迁移具有重要的学术价值和现实意义。

二、文献综述与概念界定

(一)文献回顾与述评

目前,学者们越来越重视对婚姻迁移现象的研究,对婚姻迁移的基本问题有了一定的揭示,积累了一定的研究成果。

婚姻迁移规模的不断扩大是不争的事实,学者们根据历次人口普查与抽样调查数据描述了婚姻迁移的这种不断增长趋势。杨云彦(1992)根据全国1%人口抽样调查数据发现婚姻迁移的绝对量由1982~1987年的98万上升到1985~1990年的154万。根据2000年第五次全国人口普查资料,婚姻迁移在所有迁移因素中仅次于务工经商而排名第二,虽然进入2000年以来,婚姻迁移比例有所降低,但在各种迁移因素中,仍然是比较显著的一种(倪晓峰,2007)。婚姻迁移存在明显的性别差异,女性是婚姻迁移的主体。特别是改革开放以来,女性婚姻迁移的人数大幅度增加(谭琳,1998);此外,女性跨省迁移的趋势明显,女性跨省婚姻迁移所占比例从1995~2000年的12.0%上升到2005~2010年的18.0%(胡莹、李树茁,2015),这在侧面反映了人口流动性增强所带来的通婚圈的扩大。

婚姻迁移具有流向偏好,存在向心流动的特点。从1985~1990年,我国人口婚姻迁移的宏观流向已经出现明显偏转,婚姻迁移流向与总迁移流的流向大体相近(杨云彦,1992)。以北京市为例,20世纪80年代北京市农村婚姻迁移人口在农村人口迁移增长方面占较大比重,且仍在不断向心流动(孙洪铭,1985),表现为一种由郊区到市区的向心、递补式迁移(吉平、张恺惮、刘大为,1985);婚姻迁移的流向是在不断发生变化的,婚姻迁移由乡到城的单向迁移转变成为城乡互动的双向流动(郭永昌、丁金宏,2013)。郭永昌等(2014)以上海黄浦区为例研究大城市的婚姻迁移,认为代际投靠和代内选择是构成大城市婚姻迁移的主要形式,婚姻迁入呈现出从市内互迁到省际迁入这种由大到小的梯度格局。同样是对大城市婚姻迁移的研究,倪晓锋(2007)则认为广州市的婚姻迁移者更多的来自城镇,而不是传统观点认为的来自农村,并且认为婚姻迁移人员在受教育程度、职业获得、工作单位和收入状况具有明显优势。

婚姻迁移的空间模式,特别是省际婚姻迁移的空间模式及特征也是学者们研究的热点。学者们采用GIS分析技术,对中国婚姻迁移的空间流向、模式及特征进行分析归纳。基于第六次全国人口普查数据分析,中国省际婚姻迁移形成了以山西、重庆为核心的邻近近距离模式,以山东、海南为主导的非邻近远距离迁入模式,以河北、安徽为核心邻近近距离迁出模式,以江西为主导邻近近距离迁出模式等类别(郭永昌、丁金宏,2015)。而21世纪以来,中国女性跨省婚姻迁入地已经形成了以北京、上海和广东为中心的三大都市圈(胡莹、李树茁,2015)。同样基于2010年第六次全国人口普查数据,我国青年人口群体婚姻迁移的空间格局呈现团块状分布,婚姻净迁出相对集中在中西部省份,东部省份为净迁入地区,北京和上海是我国青年人口婚姻迁移的强势吸引区域,安徽和江西是强势扩散区域(郭永昌、邓志强、丁金宏,2014)。基于2012年中国劳动力动态调查数据,王丰龙、何深静(2014)认为目前中国的婚姻匹配和婚姻迁移的空间差异不大,绝大多数婚姻仍然发生在具有相同户籍类型、来自相同地区和相同行政级别的居民之间,婚姻匹配和婚姻迁移的空间差异主要表现为女性向上婚姻流动。

婚姻迁移的影响因素也是学者们研究的重点。在改革开放不断深入和市场经济体制不断完善的背景下,学者们从多个角度探讨了婚姻迁移大规模发生与变迁的影响因素。一种观点是:出生性别比的失衡引起了区域内的婚姻挤压,婚姻挤压的现实促进区域间的婚姻迁移实现。如胡莹和李树茁(2015)认为中国女性跨省婚姻迁移水平与性别结构失衡具有一定关联性。婚姻迁移与婚姻挤压的作用机制是补偿性的,如在我国西南少数民族地区,某些汉族农村出生性别比的升高,逐渐突出的婚姻挤压问题引发了少数民族妇女的婚姻迁徙,从而使得部分少数民族社会面临更大的婚姻挤压问题(马健雄,2004;杨筠,2008)。在性别失衡的背景下,婚姻地域挤压所带来的迁移不是盲目的,是具有选择性的,体现为农村落后地区的姑娘攀嫁到经济较发达地区的“梯级迁移”(何生海,2012),也就是婚姻迁移的选择偏向是经济发达的区域,即在省内体现为流向省内经济发达的城市,在省际间则体现为流向经济发达的东南沿海等大城市。影响婚姻迁移的第二种观点是经济因素,即迁入地的经济发展水平所产生的吸引力是婚姻迁移发生的重要因素。如谭琳、柯临清(1998)认为婚姻迁入地的“引力”是引发婚姻迁移的主要因素,而亲属、同乡网络是婚姻迁移过程中传递信息的主要途径;迁入地的经济因素对婚姻迁移的空间选择具有正向作用,经济变量中人均GDP对总婚姻迁移和城市婚姻迁移呈正向影响(郭永昌、邓志强、丁金宏,2014;郭永昌、丁金宏,2013);陆淑珍(2010)引入logistic模型,验证了迁入地的经济因素对外来人口婚姻迁移存在一定贡献;艾大宾等(2010)以四川盆地为例,发现经济因素在婚迁地域选择中的作用日益突出。在婚姻迁移人口中,农村女性的婚姻迁移受经济因素的影响更为明显。程广帅和万能(2003)认为农村女性的婚姻迁移的根本原因是急于摆脱贫穷、改变自身社会地位,其次是流入地区的拉动因素。此外,学者们还把经济因素与性别比失衡结合起来,视两者为影响婚姻迁移的共同作用因素。胡莹和李树茁(2015)认为性别结构失衡和社会经济发展区域不平衡对中国女性跨省婚姻迁移产生叠加效应;王晓丹(2011)在研究中越边境跨国婚姻迁移时也得出相同的结论,认为云南边境跨国婚姻主要是由经济差距的推力和拉力、人口性别比例失衡、女性婚姻观念转变、传统习惯等原因导致的。影响婚姻迁移的第三类观点是个人因素。陆淑珍(2010)以珠江三角洲地区作为迁入地基点,对婚姻迁移的影响因素进行分析,发现个人因素(性别、年龄、受教育年限)对婚姻迁移的贡献最大;在以四川盆地为例,研究我国农村居民婚姻迁移的影响因素时,认为受教育程度与婚姻迁移的距离密切相关(艾大宾、李宏芸、谢贤健,2010)。除了以上三种影响因素外,学者们还从文化、地理环境、从业状况以及宏观政策等方面论述婚姻迁移的影响因素。如郭永昌等(2013)认为文化变量中的各因素对跨省婚姻迁移产生负向影响。

学者们还对婚姻迁移人口的社会适应与融入问题进行研究。在婚姻迁移人口社会融合的过程中,婚姻移民与本地居民的和谐相处是主流,但是其外地人身份和社会性别身份是影响其社会融合的双重障碍(邓晓梅,2011)。对于女性婚姻迁移者来说,婚后的生活过程是克服种种经济困境、追求良好经济融合的过程,需要充分发挥自身的主观能动性,以及利用良好的家庭和社区环境实现经济融合(仰和芝、张德乾,2014)。女性婚姻迁移者的福利获得是其实现社会融合的支持与标志。如果与本地女性进行比较,婚姻迁移女性的生活福利并未表现出明显的弱势,部分福利维度反而呈现出较好的优越性,但是婚姻迁移女性内部生活福利存在一定程度的差异(韦艳、吴莉莉、张艳平,2014)。

综上所述,婚姻迁移是人口学、社会学以及地理学等学科研究的重要领域。现有的研究从不同的维度、不同的主题对婚姻迁移进行了有益的探索。在研究对象上,对婚姻迁移人口进一步细化,从女性婚姻迁移、农村女性婚姻迁移、跨省婚姻迁移、大城市婚姻迁移人口以及少数民族婚姻迁移人口等角度进行研究;在研究内容上,主要包括婚姻迁移人口的迁移规模与流向、空间特征与模式、影响因素以及社会融合等方面;在研究方法上,社会学主要采用定性的研究方法,对婚姻迁移者进行定性访谈,试图描绘研究对象婚姻迁移的经历以及理解其社会融合的过程,而人口学、地理学多采用定量研究方法,以人口普查等大型调查数据为基础,利用统计分析和空间分析技术描述婚姻迁移人口的特征与空间模式,分析婚姻迁移的影响因素。

但是,现有的研究也存在着不足之处,需要更加深入的研究,主要体现在:一是城-城婚姻迁移人口的研究还比较欠缺。目前,学术界对农村婚姻迁移人口的研究比较多,但是对迁入地为城市的迁移人口的研究比较缺乏,特别是城-城婚姻迁移人口的研究还没有被纳入研究视野。二是对婚姻迁移人口的差异研究还比较少。对婚姻迁移人口的不同特点、人口学特征的差异性、不同婚姻迁移类型之间的差异以及同一类型内部的差异的专门研究还比较少。三是定量研究方法的运用相对较少,统计分析技术的运用层次不高。很多研究以描述性分析为主,运用统计分析技术特别是统计模型研究婚姻迁移的影响因素方面还需加强。此外,由于经济因素对婚姻迁移实现具有重要的牵引作用,因而笔者侧重考察经济因素对婚姻迁移的影响,并把经济因素分解为个体和家庭两个维度来观察经济因素对婚姻迁移的作用效力。总之,本文在现有研究成果的基础上,利用第三期妇女社会地位调查的数据资料,基于婚姻迁移概念的分析,通过统计模型建构探讨婚姻迁移的影响因素。

(二)概念界定

1.婚姻迁移

目前,关于婚姻迁移的概念还没有统一的界定。有的学者认为婚姻迁移是指通过婚姻途径进行的与自然性别关系和社会性别关系直接相关的社会流动(胡莹、李树茁,2015)。这一概念强调婚姻的重要作用,认为只有因为婚姻的缘故发生的人口迁移才称为婚姻迁移,并且与自然性别和社会性别相关,并认为婚姻迁移属于一种社会流动。也有学者认为婚姻迁移包括两层含义:一层含义是因结婚离开户口登记地所发生的人口迁移;另一层含义是夫妻双方离开自己的户口登记地,共同到另外一个地方工作、生活(倪晓锋,2007)。第一层含义同样强调结婚在婚姻迁移中的核心作用,后一层含义关注夫妻双方的共同迁移,与家庭迁移的含义类似。我国2005年1%人口抽样调查中,婚姻迁移的界定是因结婚而发生的离开户口登记地的人口迁移。这一界定类似于婚姻流动的概念,强调由于结婚而发生的地理空间位置变动,并不要求同时发生户口的变更。

然而,在研究中国的人口迁移问题时,还需要把流动这一概念纳入研究视野,其与迁移并不等同,必须关注迁移与流动的概念差别。目前,中国区分人口迁移与人口流动,迁移与流动的最大差别在于人口流动的同时,是否发生户口的变更,把户口发生变更的称为人口迁移,把没有发生户口变动的称为人口流动。根据人口迁移与人口流动的区别,本文把婚姻迁移界定为通过婚姻途径发生的并伴随户口迁入变更的人口迁移。这一概念的基本要件是在因婚姻途径发生人口流动的同时伴随着户口的迁入,要比我国2005年1%人口抽样调查对婚姻迁移的界定要窄。

2.婚姻迁移人口

婚姻迁移人口是发生婚姻迁移的人口总称。全国人口普查与1%人口抽样调查的婚姻迁移口径是15周岁及以上因结婚而离开户口登记地的人口。基于上文对婚姻迁移的界定,本研究把婚姻迁移人口具体化为15周岁及以上因结婚而发生户口登记地变更的迁移人口。

三、数据与方法

(一)数据来源与分析方法

本研究数据来源于2010年第3期社会地位调查,此次调查涵盖全国31个省市,共回收全国样本有效个人问卷29698份,有效回收率为99.0%,调查数据库分为个人主卷、流动、高层、儿童、老年五部分。本研究主要利用数据库中个体主卷部分,根据抽样调查问卷中“近10年来户口性质是否发生过变化”以及“户口变化的原因(升学/参军/招工、结婚随迁、政府征地/村改居、户籍制度改革、其他)”两个问题,并根据这两个问题剔除户口没有发生变化的样本,最终保留了1956个样本作为统计分析的数据基础,其中婚姻迁移样本414个。

本研究运用Stata SE12.0统计软件进行数据分析,主要采用二分类的logistic回归分析方法,先后建立三个模型,探讨自变量与因变量的独立关系。

(二)研究假设

人口学队列分析的视角可以用来分析不同队伍的婚姻迁移的可能性。与特定时期分析不同,队列分析的方法是将经历了某一特定事件的一批人作为研究对象,研究这一批人的变化历程。本研究划分了不同年代出生的队列以及不同初婚年龄的队列,研究不同队列的婚姻迁移的可能性与差别。因此,根据队列分析的思路,我们提出研究假设:

假设1:婚姻迁移因不同年代出生的人而异,并且初婚年龄的不同对婚姻迁移的影响不同。即相对出生于更早年代也就是年龄更大的人们来说,出生较晚也就是年龄更小的婚姻迁移的可能性更大,反之亦然。相对于早婚的群体,晚婚的婚姻迁移的可能性更高。

关于迁移的经济学理论认为,经济因素对迁移具有重要的影响作用,如推拉理论、迁移的新古典经济学理论等。经济因素通过婚姻途径实现的迁移也具有一定的影响作用,这种作用主要体现在个体层面和家庭层面,一方面婚姻迁移与个体的经济地位有关,个体通过婚姻实现迁移的能力取决于其社会经济条件;另一方面,婚姻迁移还取决于家庭的经济状况,家庭经济状况的差异会产生不同的迁移可能性,特别是夫妻双方婚前家庭经济状况的不同,会对个体的婚姻迁移具有不同的影响。因此,基于以上分析,得到以下研究假设:

假设2:个人经济地位对婚姻迁移具有影响。以年总收入作为衡量个人经济地位的指标,个人的年收入即个人经济地位越高,婚姻迁移的可能性相对就越高。

假设3:婚姻迁移因婚前夫妻双方家庭经济状况的不同而异。男方家庭经济状况更好的婚姻迁移的可能性更高,女方家庭经济状况更好的婚姻迁移的可能性更低,即相对于男方家庭经济状况更好而言,女方家庭经济状况更好的婚姻迁移的概率要低。

(三)变量选择

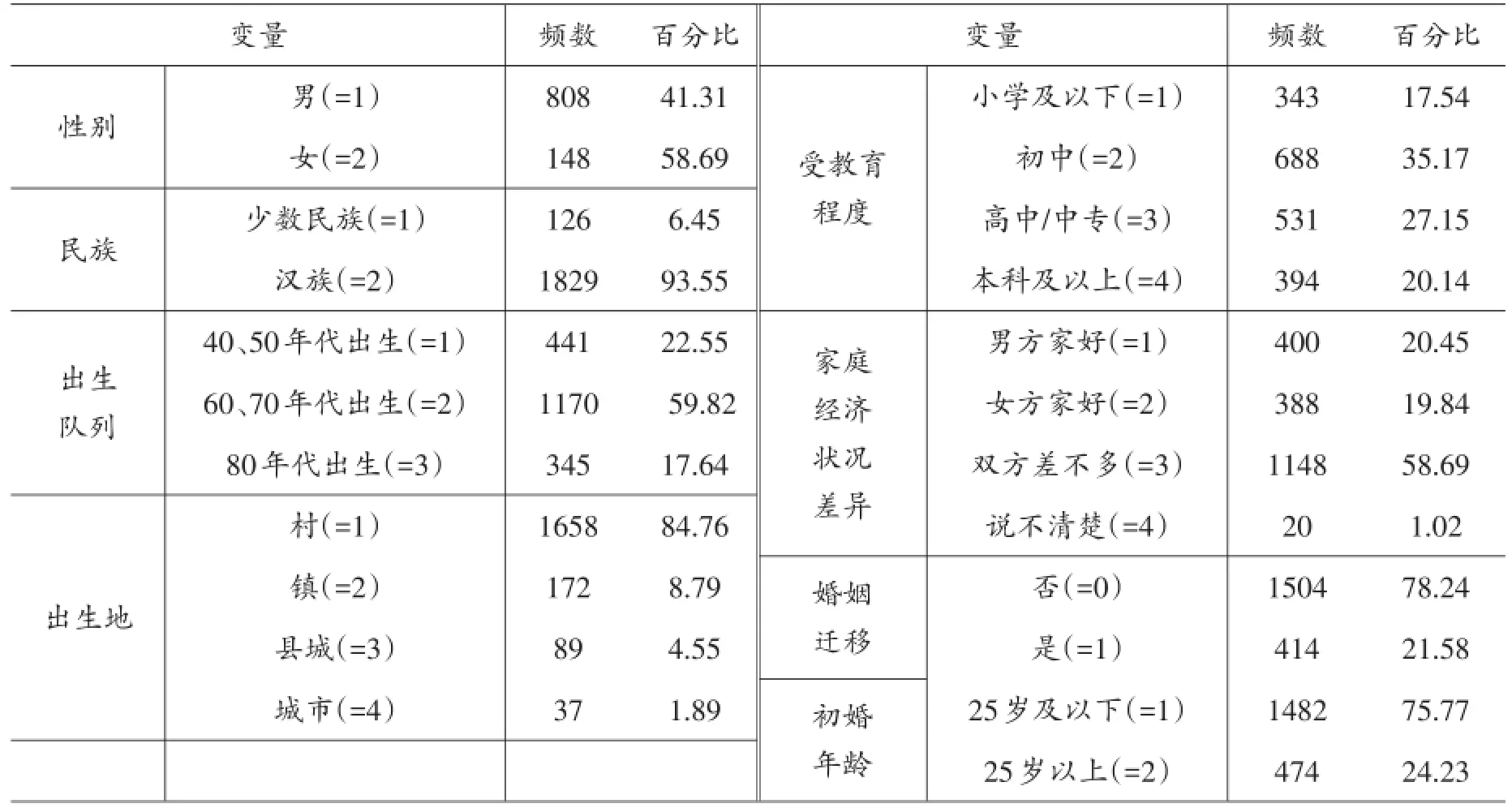

根据第三期妇女社会地位调查问卷中的“户口变化的原因(升学/参军/招工、结婚随迁、政府征地/村改居、户籍制度改革、其他)”这一问题进行重新编码,结婚随迁为1,升学/参军/招工、结婚随迁、政府征地/村改居、户籍制度改革以及其他构成非结婚随迁因素,编码为0,作为参照组,所以因变量为发生迁移的原因是否为结婚随迁(是编码为1,否编码为0,其中0为参照组)。人口学特征(性别、出生地、受教育程度、民族、出生年代、初婚年龄)作为控制变量,自变量为个人社会经济地位(年总收入)和婚前夫妻双方家庭经济状况差异,前者为连续性变量,后者为定性变量,相关变量的具体描述详见表1。

四、结果与分析

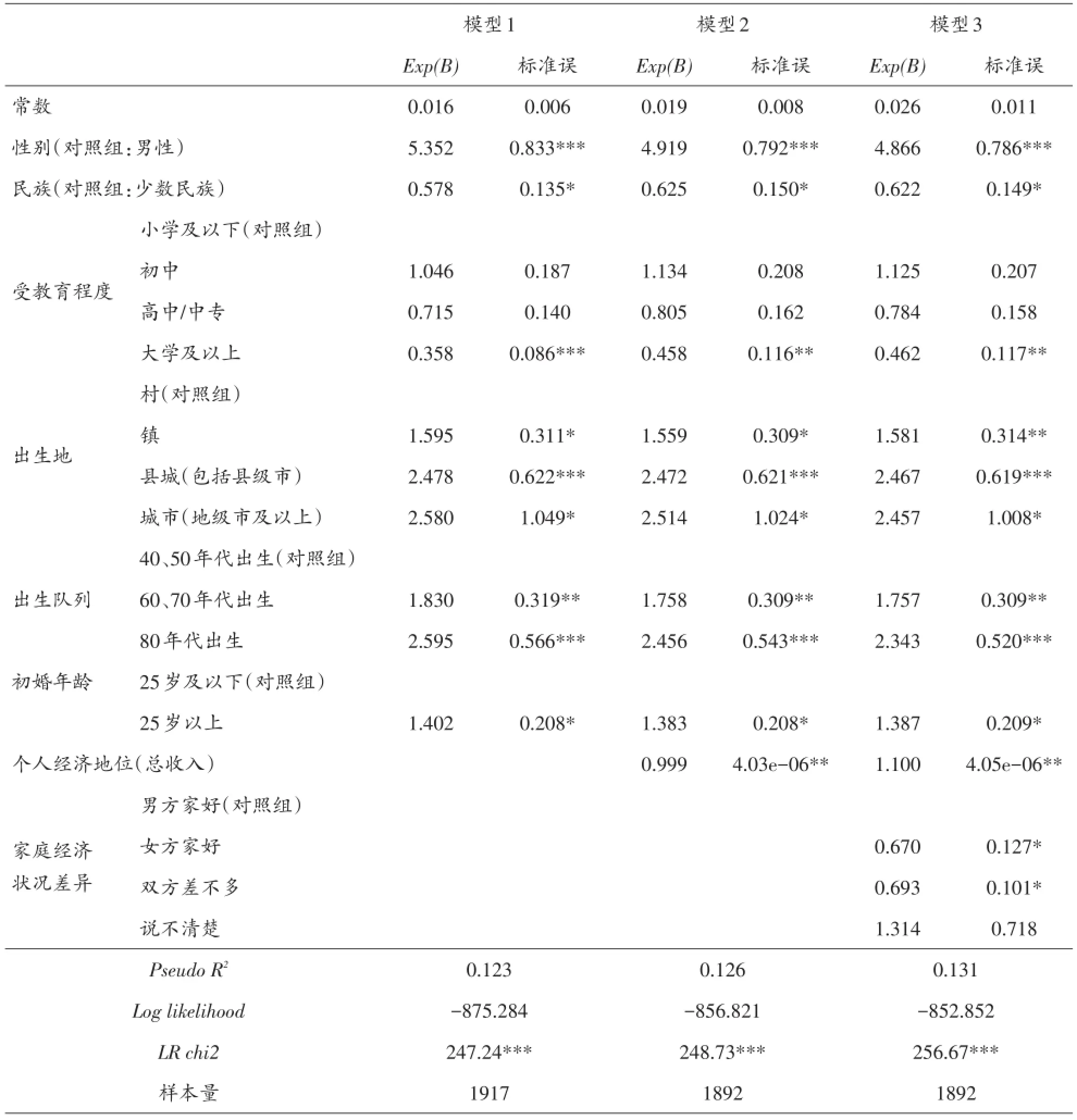

为了分析自变量对因变量的影响,先后建立了三个回归模型,模型1纳入了基本的人口学特征要素,包括性别、民族、受教育程度、出生地、初婚年龄等;模型2纳入了自变量个人经济地位(年总收入),主要分析个人经济地位对因变量的影响;模型3纳入了婚前双方家庭经济状况,作为家庭层面的影响因素。从模型拟合效果来看,套嵌模型的-2LL值不断变大,且似然比卡方检验显著,说明模型整体拟合较好。从模型1到模型3,Pseudo R2由12.3%增到13.1%,解释因变量的比例不断增加。模型分析具体结果见表2。

婚姻迁移因性别而异,以女性为主。女性是婚姻迁移的主力军,女性比男性因为婚姻迁移的可能性更大。在其他条件不变的情况下,女性因为婚姻而迁移的概率是男性的4.866倍,即女性更可能实现婚姻迁移。这一结果与研究假设一致,也与中国的现实情景相吻合。目前,中国仍然是以传统的“嫁夫随夫”的嫁娶模式为主,在这一嫁娶模式的主导下,主要是女性一方搬到男方家庭或户籍所在地居住,从而实现婚姻迁移。此外,女性人口流动性的增强也有助于婚姻迁移。特别是改革开放以来,女性婚姻迁移的规模和距离大幅度增加,女性婚姻迁移不仅局限在省内或个别省区,而发展成为全国性的社会流动现象(赵丽丽,2007)。

民族因素对婚姻迁移影响显著。相对于少数民族,汉族具有更低的婚姻迁移概率,即在其他条件不变的情况下,汉族发生婚姻迁移的概率要比少数民族低了37.8个百分点。由于少数民族与汉族的婚姻习俗存在差别,女性婚后与男方家庭同住的可能性更高,婚姻迁移的概率也就越大。此外,这也在侧面反映了近年来少数民族人口的流动性在不断增强。

表1 样本与相关变量描述

表2 婚姻迁移影响因素logistic回归分析结果

具有小学及以下学历的要比具有大学及以上学历的人婚姻迁移的可能性更高。三个模型中,初中学历以及具有高中或中专学历程度均不显著,大学及以上学历显著。尽管在此并不能说明受教育程度高低与婚姻迁移的关系,但是可以发现具有大学及以上学历的要比具有小学及以下学历的婚姻迁移的可能性低。即在其他条件不变的情况下,具有大学及以上学历的比具有小学及以下学历的婚姻迁移的概率低53.8%。

婚姻迁移具有城乡之别。出生地区变量在三个模型中均显著。与出生在村相比,出生在镇的、出生在县城(包括县级市)的、出生在城市(地级市及以上)的婚姻迁移的可能性更大。即在其他条件不变的情况下,出生在镇的婚姻迁移的概率是出生在村的1.581倍,出生在县城的婚姻迁移的概率是出生在村的2.467倍,出生在城市的婚姻迁移的概率出生在村的2.457倍。如果把出生在镇、县城和城市的看作是在出生在城镇的话,与出生在村的相比,婚姻迁移存在明显的差别。这种差别与仍然起作用的城乡二元结构体制有关,农村地区相对封闭,通婚圈局限于同县乡范围内,尽管随着人口流动性的增强,农村地区越来越多的青年外出务工,通婚圈边界在扩大,但是对于很多农村外出务工人员来说,在适龄期返乡结婚的可能性依然很大,即使他们在务工地择偶,交往对象也往往是同乡。此外,农村女性的婚姻迁移需要得到特殊的关注,农村女性在整个婚姻迁移群体中占的比例最大,且相对弱势,其在婚姻迁入地的家庭适应和社会融合值得深入研究。

不同年代出生的人婚姻迁移的可能性不同。相对出生于40、50年代,出生于60、70年代以及80年代的婚姻迁移的可能性更大。在其他条件不变的情况下,出生于60、70年代的婚姻迁移的概率是出生于40、50年代的1.757倍,出生于80年代的婚姻迁移的概率是出生于40、50年代的2.343倍。随着社会的变迁,婚嫁习俗以及人们的婚姻观念都在不断变化,传统的婚姻嫁娶模式或被解构或被同化,迁移性的婚姻与异质性婚姻开始出现。特别是80年代以来,中国的改革开放所释放的人口流动性使跨省、跨市迁移成为常态,跨省、跨市的婚姻迁移成为普遍的现象。40、50年代出生的队列在适婚年龄正处于国家的计划经济时期,人口的流动性弱,除了上学、招工之外,婚姻迁移的可能性很小;而60、70年代出生队列在适婚年龄正处于国家改革开放的初期,人口流动的隔离开始松动,婚姻迁移人口逐渐增多;80年代出生的队列正处于国家进一步扩大改革开放、社会转型以及经济转轨阶段,人口快速大量流动,流动人口的增多拓展了婚姻市场的边界,80年代出生的跨省、跨市婚姻迁移的可能性在增长。

初婚年龄的不同对婚姻迁移的影响不同。相对于25岁及以下年龄组,25岁以上年龄组婚姻迁移的可能性更高。在其他条件不变的情况下,25岁以上年龄组婚姻迁移的概率是25岁及以下的1.387倍。以25岁作为晚婚年龄进行划分,那么25岁以上可以粗略视为晚婚组,即晚婚的婚姻迁移的可能性更大。

个人经济地位作为自变量对婚姻迁移影响显著。若以年总收入作为衡量个人经济地位的主要指标,则个体的年总收入状况对婚姻迁移产生影响。个体的年总收入不仅包括个人的劳动收入,还包括租赁收入、补贴、资助以及其他财产性收入等。从模型3来看,年总收入每增加一个单位,婚姻迁移的可能性是原来的1.1倍,即个人的经济地位越高,婚姻迁移的可能性相对就越大。个人经济地位解释婚姻迁移具有重要的意义。个人经济地位是个体因素最重要的变量,个人经济地位的高低代表个人经济水平、个人资源的占有水平和获取能力的高低,也在一定程度上意味着个体婚姻迁移的可能性。个人经济地位越高,其收入的稳定性和保障性就会较高,其实现流动迁移的经济能力也就越强,同时,其实现向上婚姻流动的可能性也就越高,换言之,婚姻迁移的可能性也就相对较大。

婚姻迁移因婚前夫妻双方家庭经济状况的不同而异。婚前男方家庭经济状况更好的婚姻迁移的可能性更高,婚前女方家庭经济状况更好的和婚前双方家庭经济状况差异不大的婚姻迁移的可能性更低。即相对于婚前男方家庭经济状况更好而言,婚前女方家庭经济状况更好的婚姻迁移的概率要低34%,婚前双方家庭经济状况差不多的婚姻迁移的概率要低30.7%,具有明显的差异。作为家庭层次的自变量,夫妻婚前双方家庭经济状况的差异性会影响婚姻迁移的可能性。男方家庭经济状况好意味着男方家庭可能具有更丰富的资源,更可能会实现婚姻迁移,而女方家庭经济状况更好的更可能依赖于家庭成熟的资源与支持网络,实现跨越性婚姻迁移的可能性更小,这也反映了家庭对男女的不同期待。这种状况正好与女性婚姻迁移高于男性相反,形成鲜明对照。

五、小结与讨论

本文主要基于第三期妇女社会地位调查,运用Logistic回归对影响婚姻迁移的因素进行了定量分析。结果发现:婚姻迁移受性别、出生地、出生年代、个体经济地位和婚前双方家庭经济状况差异等因素的影响。女性比男性婚姻迁移的可能性更大,汉族具有更低的婚姻迁移概率,具有小学及以下学历的要比具有大学及以上学历的人婚姻迁移的可能性更高;出生在镇的、出生在县城(包括县级市)的、出生在城市(地级市及以上)要比与出生在农村的婚姻迁移的可能性大;相对出生于40、50年代,出生于60、70年代以及80年代的婚姻迁移的可能性更大;相对于25岁及以下年龄组,25岁以上年龄组(晚婚组)婚姻迁移的可能性更高;个人的经济地位越高,婚姻迁移的可能性就越大,婚前男方家庭经济状况更好的婚姻迁移的可能性更高,婚前女方家庭经济状况更好的和婚前双方家庭经济状况差异不大的婚姻迁移的可能性相对较低。

囿于数据限制,本文只是选取了影响婚姻迁移的个体因素以及特定的家庭因素进行了分析,主要验证经济地位对婚姻迁移的影响程度,而缺乏对其他家庭因素和宏观影响因素的探讨。研究者可以在数据可得的前提下,将其他家庭因素、宏观社会因素等纳入模型检验,检验这些影响因素的显著性;尽管笔者在模型逐步回归的过程中,去除了一些不显著的变量,但是对变量间的交互效应考虑还不够充分,尚需验证和改进;此外,由于剔除了不在研究对象范围的样本,最终的样本量比较少,对模型的拟合度会有一定程度的影响,需要增大样本量提升参数估计的一致性。

在研究视角上,本研究没有区分省际婚姻迁移和跨市的婚姻迁移,且不包含本市内人户分离的迁移,后续的研究可以进一步研究省际婚姻迁移的特征与影响因素。基于对外来流动人口这一群体的关怀,还可以研究外来流动人口的婚姻迁移状况及影响因素,为流动人口政策的制定提供经验借鉴。此外,农村女性的婚姻迁移需要得到特殊的关注,农村女性在整个婚姻迁移群体中占的比例最大,且相对弱势,其在婚姻迁入地的家庭适应和社会融合需要各方面的支持,研究者也可以就农村女性的婚姻迁移以及她们的社会融合进行深入研究。

[1]杨云彦.我国人口婚姻迁移的宏观流向初析[J].南方人口,1992(4):39-42.

[2]倪晓锋.大城市婚姻迁移的区域特征与性别差异以广州市为例[J].中山大学研究生学刊(社会科学版),2007(4):51-59.

[3]谭琳,柯临清.目前中国女性婚姻迁移的态势和特点[J].

南方人口,1998(2):41-45.

[4]胡莹,李树茁.中国当代女性跨省婚姻迁移模式变迁研究[J].妇女研究论丛,2015(1):20-27.

[5]孙洪铭.北京郊区农村人口的婚姻迁移[J].中国社会科学,1985(3):44-46.

[6]吉平.北京郊区农村人口婚姻迁移浅析[J].中国社会科学,1985(3):201-213.

[7]郭永昌,丁金宏.进城还是回村?——跨省婚迁者的空间选择[J].南方人口,2013(4):36-43.

[8]郭永昌,丁金宏.黄云大城市人口婚姻迁移的城乡梯度特征—以上海市黄浦区为例[J].城市问题,2014(8):95-99.

[9]郭永昌,丁金宏.中国省际人口婚姻迁移的空间模式研究[J].干旱区资源与环境,2015(3):3-7.

[10]郭永昌,邓志强,丁金宏.青年人口省际婚姻迁移的空间选择与影响因素分析[J].中国青年研究,2014(7):61-66.

[11]王丰龙,何深静.中国劳动力婚姻匹配与婚姻迁移的空间模式研究[J].中国人口科学,2014(3):88-94.

[12]马健雄.性别比、婚姻挤压与妇女迁移—以拉祜族和佤族之例看少数民族妇女的婚姻迁移问题[J].广西民族学院学报(哲学社会科学版),2004(4):88-94.

[13]杨筠.西南少数民族婚姻迁移问题研究[J].新疆农垦经济,2008(2):41-45.

[14]何生海.婚姻地域挤压的社会学分析[J].贵州大学学报(社会科学版),2012(1):97-102.

[15]陆淑珍.基于logistic模型的外来人口婚姻迁移的影响因素分析——以珠三角某地区为例[J].南方人口,2010(5):60-64.

[16]艾大宾,李宏芸,谢贤健.农村居民婚姻迁移空间演变及内在机制——以四川盆地为例[J].地理研究,2010(8):1438-1425.

[17]程广帅,万能.农村女性婚姻迁移人口的成因及影响[J].西北人口,2003(4):31-33.

[18]王晓丹.中越边境跨国婚姻中女性婚姻迁移的原因和影响—以云南省文山州为例[J].楚雄师范学院学报,2011 (8):91-95.

[19]邓晓梅.农村婚姻移民的社会适应研究——以江苏吴江为例[D].江苏:南京大学博士论文,2011.

[20]仰和芝,张德乾.农村女性婚姻迁移者经济融合的影响因素[J].农村经济,2014(12):85-89.

[21]韦艳,吴莉莉,张艳平.农村婚姻迁移女性生活福利研究[J].青年研究,2014(6):81-90.

[22]赵丽丽.我国女性婚姻移民研究的回顾与反思[J].同济大学学报(社会科学版),2007(4):85-90.

[23]赵丽丽.城市女性婚姻移民的社会适应和社会支持研究——以上海市“外来媳妇”为例[D].上海:上海大学博士学位论文,2008.

Individual Economic Status,Family Economic Difference before Marriage and Marriage Migration

WANG Dian-xi

(The School of sociology and Population Studies,Renmin University of China,Beijing 100872)

Marriage migration occurs through the way of getting married and accompanied by the change of residence.The size of the marriage migrants are growing.Marriage migration is affected by gender,place of birth,year of birth,the age at first marriage also affects marriage migration.Personal financial status is higher,which is personal annual income,the likelihood of marriage migration is bigger.The better of the economic situation of the husband’s family before marriage,the higher of the possibilities of marriage migration.The better of the economic situation of the wife’s family before marriage,

marriage migration;marriage migrants;individual economic status;family economic differences

C913.13

A

1007-0672(2016)05-0079-08

2016-02-18

中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目(批准号:16XNH094)。

王殿玺,男,山东聊城人,中国人民大学社会与人口学院博士研究生,研究方向:人口社会学。

the lower of the possibilities of marriage migration.