论可证实的精神损害赔偿

吕雪娇

(华东政法大学 社会发展学院,上海 松江 201620)

论可证实的精神损害赔偿

吕雪娇

(华东政法大学 社会发展学院,上海 松江 201620)

在我国,精神损害赔偿制度是很不完善的。精神损害赔偿的范围很狭窄,原因有二:其一,立法者不愿意冒险扩大精神损害赔偿范围;其二,法官也不愿意尝试“造法”以使得被侵权者的近亲属或他人获得更多的赔偿。有关可证实的精神损害赔偿的案件,由于法律对此无明文规定,法官虽对此持同情的态度,但在受理案件之后,法官仍会无奈作出驳回诉讼请求的判决。在国外,纯粹精神损害赔偿制度是比较完善的,而在国内有关可证实的精神损害立法是空白的。文章认为,此类纯粹精神损害者应享有精神损害赔偿请求权。

纯粹精神损害;可证实的;比较研究

一、问题的提出

在我国,在侵权责任法范畴内,大多数请求精神损害赔偿的是被侵权人本人,而大多数被侵权人是依据人格权受到侵害而请求精神损害抚慰金。但若自然人已死亡,则依据法律规定,其近亲属可以向法院请求精神损害赔偿金。然而,越来越多人请求精神损害赔偿,并非因为其本身的某项人格权利受到侵害,而是由于其近亲属受到侵害导致其饱受精神痛苦,如魏素英与上海七宝乐购购物中心有限公司一案[1]。也有被侵权人直接以精神损害为由进行起诉请求赔偿纯粹的精神损害赔偿,如周琼与成都总府皇冠假日酒店一案[2]。

对现有精神损害赔偿案件而言,谁能请求精神损害赔偿?被侵权人本身可请求精神损害赔偿,无可厚非。由于被侵权人的人格权受到侵害,产生了一定的精神痛苦,若达到了严重程度,则可以请求侵权人对其造成的精神损害进行赔偿,一方面补偿被侵权人的损失,抚慰被侵权人,同时惩罚侵权人,这体现了精神损害赔偿金的三性:惩罚性、补偿性和抚慰性。然而,有时候侵权人在给被侵权人造成损害的同时,对其近亲属或者第三人等同样造成了一定的精神痛苦。举例一,侵权人导致丈夫丧失性功能,妻子的性生活权利同样也被剥夺,陷入精神痛苦中。举例二,侵权人以极其暴力手段挖取小孩的双眼,其他小孩亲眼目睹,除被侵权人的健康权受到侵害外,对目睹整个事件的小孩在精神上也造成了一定打击。直接受害人可以请求精神损害赔偿,那么其近亲属或者第三人有权请求精神损害赔偿吗?

法律规定,被侵权人可因其人格权受到损害而请求精神损害赔偿,这样规定的理由是人格权受到损害,随之被侵权人的财产利益也会受到牵连损害,被侵权人可以请求“停止侵害,恢复名誉,消除影响,赔礼道歉”,以达到其人格权利恢复到原始状态。严重时,可请求精神损害赔偿,精神损害抚慰金对其精神损害进行对价补偿。最典型的举例莫过于:明星名誉权受损,其之后的可期待利益便大大减少,但侵权人可通过登报道歉、赔偿损失等方式使得明星的名誉权恢复。然而,有些纯粹精神损害,是给受害者造成一定的精神痛苦,其实质很可能并没有侵害权利人的人格权利,但是精神损害对被害人的损害是平常人都感受得到的,且给权利人带来精神上的困扰。如前述案例中妻子性生活的权利被剥夺,其终身都不能享有该权利,对其造成的精神损害是难以形容的,即这个权利是永久地灭失,完全恢复至原始状态几乎是不可能的。但性生活权利并没有被纳入人格权的范畴,妻子无法基于“性生活权利受损”而获得精神损害赔偿。换言之,甲通过使“乙丧失性功能”的手段欲使得乙之妻——丙陷于长久的精神痛苦之中,丙仍无精神损害赔偿请求权的法律基础,这显然是不合理的。

纯粹精神损失不是物质、金钱的直接减少,不能量化。精神损失虽不能用金钱衡量,但是损害是真实存在的,且通常难以弥补的。由此可见,为弥补损失和抚慰受害人,抚慰金是很有必要的。但在实务中,很少人的诉请能获得法官的支持,其主要的原因是法律无明文规定。

目前在实务中,存在以下几种精神损害不能请求赔偿:第一类是刑事案件中,受害人不能请求精神损害赔偿①。第二类民事案件中又分为两种情况:一是财产受损人不能请求精神损害赔偿②。二是纯粹精神损害中可证实的精神损害,受害者不能请求精神损害赔偿,这又包括两种情况:一是直接受害人精神打击,如受害人直接被惊吓而遭受精神痛苦。二是间接受害人精神打击,如第三人亲眼目睹了行为人杀害了受害人而遭受精神痛苦。刑事案件中受害人不能得到精神损害赔偿是基于法律的明文规定。而在民事案件中的几种情况下受害人不能请求精神损害赔偿是基于法律没有对此作出明文规定。本文主要讨论的是民事案件中的第二种情况即可证实的精神损害赔偿。

二、精神损害赔偿制度的体系简述

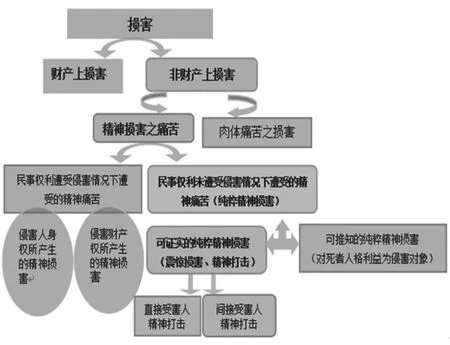

为更好地界定可证实的精神损害这一概念,需将其放入整个损害体系中加以研究。即必须了解整个损害赔偿制度,在整个损害体系中,可证实的精神损害处于什么地位,具体内容是指什么。

在梳理整个损害体系前,需说明两组概念——“财产权、非财产权”与“财产损害、非财产损害”的联系与区别。在此引用王泽鉴的观点对两组概念进行说明,“非财产权(人格权、身份权)与非财产损害意义不同。侵害财产权 (例如传家字画)者,依其情形,亦得发生非财产上损害(被害人精神痛苦)。侵害非财产权(例如名誉)者,依其情形,亦得发生财产上损害(收入减少)”[3]。由此可见,财产权、非财产权与财产损害、非财产损害两组概念并非一一对应。

在参考相关资料后,本文对“损害”进行了简略的学理分类整理。见下图。

本文论述的是可证实的纯粹精神损害,此类精神损害依据行为人负有的注意义务的不同,可分为两类:一是直接受害者遭受“精神打击”[4]491。直接受害者遭受“精神打击”是指原告本身处于危险中,由于对本人人身安全所遭受的威胁的恐惧而产生的“精神打击”。有关的例子有三。在例证1中,甲出于恶作剧的目的向乙谎报她的丈夫在车祸中严重受伤,使乙遭受了严重精神痛苦。在例证2中,一清洁协会的主席当着一群凶悍会员的面,以威胁的方式要求乙将垃圾收入交出,使其遭受严重的精神疾病。在例证3中,乙给应邀参加游泳聚会的甲一件明知遇水即化的泳衣,使乙暴露于众多初次见面的宾客当中,从而遭遇精神痛苦[5]。二是间接受害者遭受“精神打击”,又称为第三人遭受“精神打击”,是指原告在危险的影响范围以外,由于对他人受到伤害或者遭受威胁的担心导致的 “精神打击”[4]493。如有人(无危险)现场目睹他人被杀害,导致其精神处于痛苦之中。

三、英美国家的思路

精神损害赔偿制度在英美国家是比较完善的,其中法官对精神损害赔偿制度的不断完善起了很大的作用,同时也体现了英美国家的判例制度在精神损害赔偿制度不断完善过程中的优越性。法官在审理案件时直接关注“精神损害”本身,即有无精神损害的存在,如果当事人遭受精神损害,就有可能获得精神损害赔偿。换言之,精神上的利益与人格利益、身份利益处于并列的地位,精神损害赔偿的前提并非一定要有人身权利遭受侵害,因为精神利益本身也是可侵害的权利之一。

对于可证实的精神损害赔偿,英美两国存在一些相同的思路,也有一些不同的侧重点。

(一)英国

关于Nervous Shock③,又叫“精神打击”。上议院根据不同分类的受害人设定了不同的关注义务。如果行为人满足以下条件,在没有人身权利遭受侵害的情况下,也可有权请求精神损害赔偿[6]。

1.直接受害人。直接受害人明确限定为系指处在被告行为所导致的具有实质性危险的区域内,以致其自身就有遭受身体的实质性损害的风险,或者有合理的理由相信自己会遭受身体上的实质性损害。对直接受害人,行为人对其精神损害负有关注义务,应承担责任。

2.间接受害人。间接受害人系被动地、不情愿地目睹了某人对他人所引起的损害的人。但须符合三个条件:一是原告和遭受实质性损害的受害人之间必须有紧密的爱和感情关系④(原告证明)。二是原告与事故本身或其直接的后果,在时间和空间上有紧密性。三是原告须自己亲自听到或看到事故本身或其直接结果。

(二)美国

美国对纯粹精神损害的规定分为两大类。

1.故意或严重不负责任的巨大精神损害。对此须符合四个要件:一是故意地或严重不负责任地引起精神上的损害;二是极端的和伤害性行为;三是因果关系;四是造成巨大的精神损害。《侵权法(第二次)重述》对“旁观者”有特别规定:当行为人指向第三人时,行为人应当承担损害赔偿责任,如果行为人故意或严重不负责任地致使该第三人在现场的家庭成员遭受严重的精神损害,或者在现场的其他人遭受严重的精神损害并由此造成人身损害[7]27-30。

2.过失侵权行为造成的精神损害。过失精神损害赔偿之诉只有在原告所受的精神损害确属性质严重的情况下才能成立,“严重性”则通常要根据客观的标准来进行[7]177。

(三)比较研究

关于精神损害赔偿制度,大陆法系和英美法系国家在审理案件之初就踏上了不同的道路,不得不承认的是,成文法似乎成了精神损害赔偿制度发展的“绊脚石”。英美国家首先从损害结果入手,判断赔偿与否,再由法官对此阐述理由,这样的模式使得越来越多的精神损害案例得到赔偿,精神损害赔偿制度也日趋完善。在遵循先例和制定严格的条件的同时,又不断地扩大精神损害赔偿请求的范围。英国学者建议将间接受害人的后两个限制条件,即时间空间上的紧密性和与事件发生过程或结果的紧密性,进一步扩大纯粹精神损害赔偿的范围。

而反观大陆法系国家,在法律制定的过程中,一直围绕着以“人身权”为中心进行研究,在这个过程中 “一般人格权”的提出已是很大的进步,然而范围的设定必然导致了它研究的局限性,忽略了纯粹精神损失的可赔偿性。当然,纯粹精神损害并未完全被忽略。在学理分类中,纯粹精神损害中的可推知精神损害在我国是能够请求赔偿的,但这类纯粹精神损害能够请求赔偿仍是将“身份”作为基础条件的,与可证实的精神损害仍有着实质性的不同。

目前,大陆法系国家是在基础权利上研究能否请求精神损害赔偿,将精神损害赔偿依附在人身权利上面。目前争论最激烈的是侵害财产权后是否可以请求精神损害赔偿及一般人格权的立法等,其目的均为扩大精神损害赔偿的范围。而在英美国家,精神损害被独立出来,它的存在不依附于其他权利之上,如果当事人单独请求精神损害赔偿,法官则直接遵循先例对具体案件做出裁判。

不同国家采取的立法模式和司法模式完全不同,我国不能完全把英国的一套制度拿来套用,但结合我国的案例研究,给予可证实的精神损害赔偿是有必要的。

四、我国精神损害赔偿案例的解决之道

(一)可归为人身权利受损的情形

实践中存在这样一类精神损害赔偿的案例,当事人的人身权利表面上而言并未遭受损害而请求精神损害赔偿,如在魏素英与上海七宝乐购购物中心有限公司一案中,丈夫丧失性功能,妻子请求侵权人赔偿精神损害赔偿⑤。与此案件相似的还有广州新世界巴士服务有限公司与吴漫纯等道路交通事故人身损害赔偿纠纷上诉案⑥。同类案件还有如“10岁小孩被毁容,父母请求精神损害赔偿”等。

上述案例是具有代表性的,实务中存在很多有关“生育权”或者“性生活权利”的案例。在这一类案例中,原告往往不是直接受害人,而是间接受害人。在上述案例中魏素英的丈夫起诉被告要求精神损害赔偿是有法律依据的,对此毫无疑问。但是魏素英作为妻子同样丧失了 “性生活权利”,且双方很有可能不能再孕育一个健康的孩子。该事故对魏素英同样造成了严重的精神损害。那么魏素英是否应具有精神损害赔偿请求的主体资格呢?本文持赞成的观点。

有人持反对观点,他们提出,扩大精神损害赔偿请求人的范围,首先对行为人的要求过于严格(本案法官持此观点)⑦。其次诉讼数量必然会增多,导致权利的滥用。反对的人所持观点是有一定合理性的,但是我们不能因为“权利滥用”的理由而牺牲受害人应得到保护的合法利益。法律应作出详细、严格的规定,以防止“权利滥用”,而非以否定权利的方式杜绝“权利滥用”。本文认为解决“权利滥用”问题是对立法的严峻挑战。法律严格确定请求此权利的主体范围和此项请求权的条件。目前需要做的便是对此类精神损害进行立法,使得对应的请求权人的起诉具有法律依据。对此王泽鉴提出“不法侵害他人基于父母或配偶关系之身份利益而情节重大者,始受保障”的观点,值得借鉴[8]111。

这一类案例从表面上而言,原告并没有基础权利受到损害而请求的精神损害赔偿,可归为可证实的纯粹精神损害一类。其实不然,这一类案件都有一个共同点,那就是权利人是基于身份而引起的精神痛苦。父母基于未出生胎儿需流产,父母基于未成年人毁容而陷入精神痛苦之中,妻子基于丈夫丧失性功能而陷入痛苦之中等等案例。在这些案例中,当事人外的近亲属也产生了严重的精神痛苦,并不仅仅是因为客观事实本身难以接受,更多的是基于与当事人有身份上的关系。例如,很多人对“山西的小孩被挖眼”事件都很愤慨,但是小孩的父母所陷入的精神痛苦是他人所不能体会的。

所以这一类案件并不属于可证实的纯粹精神损害,应将其归入人身权受损的范畴内。法律可作出如下规定:父母、子女和配偶间某些权利利益受损,给除权利人本人外的其他人造成了严重的精神损害,其子女、父母和配偶均可请求精神损害赔偿。

(二)纯粹精神损害赔偿的案例

关于可证实的精神损害赔偿的案例,在生活中是客观存在的,只是民事侵权责任法是基于人格权作为请求权基础进行的立法,对纯粹精神损害中的可推知的纯粹精神损害也有规定⑧。

纯粹精神损害赔偿关注的是当事人的精神痛苦(结果)本身,而非权利(原因)本身。根据“有损害,有赔偿”的原则,对可证实的精神损害是需要进行赔偿的。

上述中提到一个案件——周琼与成都总府皇冠假日酒店案,并非可证实的精神损害案件。原告并未向被告要求精神损害索赔,而是对第三方酒店进行索赔。实务中存在这一类案件,原告并不直接向犯罪人请求精神损害赔偿,而是向其他共同侵权人请求精神损害赔偿,若造成了严重的损害,原告的请求是可能得到法官支持的,不涉及刑法中有关精神损害请求赔偿,这也是诉讼中的技巧。

有关可证实的精神损害案例,英美国家较多。这里列举两个不同类型的案例。案例一:被告过失将车驶进了酒吧,当时怀孕的原告正在吧台后工作,由于担心自己的安全,受到惊吓导致了早产,生下了一个大脑有缺陷的孩子。案例二:母亲在危险区域外目睹了女儿被车撞死,陷入精神痛苦中。在案例一中,法官接受了原告提出因担心自己的安全而产生的精神损害赔偿的请求。案例二中,母亲请求精神损害的原因不仅仅包括女儿死亡,还因为当事人在现场目睹了惨剧的发生而产生了精神损害。

有关可证实的精神损害赔偿,或者说是精神打击,我国的法律并未对此进行规定。显然也不适用侵权法对精神损害赔偿的规定。我们不能生搬硬套直接使用国外的法律。可以试着通过“司法解释”对精神打击进行大框架的规定。实务中,出现类似的案件,要依赖法官的智慧进行探索判决。

五、结语

我国目前有两类精神损害赔偿无法律依据,可有着不同的解决方案。

第一类案件是因配偶、父母或子女受到伤害而请求精神损害赔偿。对这一类案件的解决方案是对侵权责任法中有关人身权的精神损害条款进行修改。这一类案件虽未涉及到行为人本人的人身权利的受损,然而精神损害产生的因素之一是身份上的原因。如何对此种权利进行保护?本文认为可对人身权的精神损害的范围进行拓展。首先,由法律对请求权的主体范围限定在近亲属之间,具体有三种情形:父母可因子女人身权利受损,子女可因父母人身权利受损,配偶可因配偶的人身权利受损,在这三种情形下,行为人可请求精神损害赔偿。但也不排除超出此范围的其他人的请求权利,但与受害者的关系需进行证明以取得法官的认同,如祖母与孙子女长时间共同生活,两者之间的关系也可视同严格的“近亲属”的关系。

第二类案件是有关精神打击的案件,国内法还未曾涉及,由于突破精神损害需依附权利存在的规定,成文法对此贸然进行详细立法意义不大。只有在承认精神损害可以单独存在的前提下,结合实务中出现的不同案例进行研究。原告如果能证明重大的精神损害存在,法官应支持原告的诉讼请求。然而为防止虚假诉讼、诉讼泛滥结果的出现,必须对此进行严格的限制。张新宝对此提出建议——借鉴英美国家的案例进行研究立法:首先,有医学上认可的严重精神损害结果是进入诉讼的前提。其次,对于故意给他人造成“精神打击”者,根据其主观恶性可以推知当事人遭受精神损害的严重性。因此,不必要求受害人证明其遭受医学上可证明的精神性或身体性损伤,只要证明遭受精神损害后果很严重即可[9]。本文赞成这一立法思路,在提高诉讼门槛的同时,也应立法保护因故意侵权产生的可证实的精神损害者。

注释:

① 有人认为刑事案件中受害人是能够请求精神损害赔偿的。见:季秀平.浅论精神损害赔偿适用范围的几个问题[G]//杨立新.民商法理论争议问题——精神损害赔偿.中国人民大学出版社,2004:190。但在实务中,一般而言刑事案件中的受害人在附带民事诉讼中的精神损害赔偿请求是得不到法官的支持的。

② 有例外规定,《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第四条:具有人格象征意义的特定纪念物品,因侵权行为而永久性灭失或者毁损,物品所有人以侵权为由,向人民法院起诉请求赔偿精神损害的,人民法院应当依法予以受理。

③ 关于Nervous Shock,张新宝翻译为“精神打击”,胡雪梅则翻译为“神经损害”,也有“神经震撼”等不同的翻译,本文使用“精神打击”一词。

④ 关于这一点,英国学者已提出质疑,也有案件的原告不符合此条件仍获得赔偿。一职工担心自己的同事被掉落的机器砸死,起诉其雇主赔偿精神损失获得法官的支持。之后有一些新的突破,即职工若因工作产生了精神损害,则可视为直接受害人。

⑤ 具体案情:原告魏素英起诉认为,被告的侵权行为导致其丈夫张成祥丧失性功能,且已生女儿患有病毒性脑炎,侵权人的行为给原告造成了极大的精神痛苦,故要求被告赔偿精神损失费人民币10万元,另增加要求被告赔偿女用男性生殖器具及卫生配套费用以每年6 000元计算20年共计人民币12万元。一审法院认为:原告的性生活权利未得到法律的确认,只能认定为反射性精神损害。而关于反射性的精神损害,只有在发生受害人因侵权行为致死这一严重后果的情况下,才作为例外的情形给予死者近亲属以精神损害赔偿。故驳回了原告的诉讼请求。二审法院也持法律未对原告的性权利进行规定,反射性精神损害也不符合“被侵权人死亡”的法律规定,做出了“驳回上诉,维持原判”的判决。

⑥ 案件文书:广东省广州市中级人民法院(2008)穗中法民一终字第868号2008。

⑦ 法官认为:“本案被告因所管理的物件致人损害,被推定有过错,而在这一事故中,原告丈夫张成祥具体伤情的产生本身具有一定的偶然性,倘若认为被告对原告因丈夫生殖器官受伤而遭受的间接损害也应预见,未免对侵权行为人过于苛求。”笔者认为被告导致了不同的损害,承担不同的责任是很合理的。

⑧ 《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第三条自然人死亡后,其近亲属因下列侵权行为遭受精神痛苦,向人民法院起诉请求赔偿精神损害的,人民法院应当依法予以受理:(一)以侮辱、诽谤、贬损、丑化或者违反社会公共利益、社会公德的其他方式,侵害死者姓名、肖像、名誉、荣誉;(二)非法披露、利用死者隐私,或者以违反社会公共利益、社会公德的其他方式侵害死者隐私;(三)非法利用、损害遗体、遗骨,或者以违反社会公共利益、社会公德的其他方式侵害遗体、遗骨。

[1] 国家法官学院,中国人民大学法学院.中国审判案例要览·2006年民事审判案例卷[M].北京:人民法院出版社,中国人民大学出版社,2007:436-440.

[2] 刘伟湘.精神到底值多少钱[DB/OL].江苏:江南时报.(2000-06-06)[2013-12-31].http://www.people.com. cn/GB/paper447/742/90285.htm l.

[3] 王泽鉴.民法学说与判例研究:第2册[M].北京:中国政法大学出版社,2005:214-215.

[4] 张新宝.精神损害赔偿制度研究[M].北京:法律出版社,2012.

[5] 鲁晓明.论纯粹精神损失[J].法学家,2010(1):122-135. [6] 胡雪梅.英国侵权法[M].北京:中国政法大学出版社, 2008:97-102.

[7] 约翰逊.美国侵权法[M].赵秀文,译.北京:中国人民大学出版社,2004.

[8] 王泽鉴.民法学说与判例研究:第8册[M].北京:中国政法大学出版社,2005:111.

[9] 张新宝,高燕竹.英美法上“精神打击”损害赔偿制度及其借鉴[J].法商研究,2007(5):102-113.

责任编辑:罗清恋

On the Verifiable Pure M ental Injure Com pensation

LV Xuejiao

(School of Social Development,East China University of Political Science and Law,Songjiang Shanghai201620,China)

In China,the system ofmental injury compensation is imperfect.Its range is very narrow,and there are two reasons,in which one is that legislators don’twant to expand the scope,and the other is that judges don’t try tomake laws let the relatives of victims or others getmore compensation.About the cases verifiablemental injury compensation,judges always have a sympathetic attitude,but there is no law provision,so after accepting the cases,the judgesmake judgments of dismissing the claims.At abroad,this system is very perfect,and the legislation ofmental injury compensation is blank.The article’s opinion is that these victims should have the right to ask for compensation.

puremental injure compensation;verifiable;comparative study

D913.7

A

1673-8004(2016)03-0097-06

2016-01-04

吕雪娇(1991—),女,重庆荣昌人,硕士研究生,主要从事社会法学研究。

——以《民法典》第1182条前半段规定为分析对象