维稳关口前移何如?

——基于对H市公共政策稳评的思考

◎朱正威

◎王 琼

(西安交通大学公共政策与管理学院,陕西西安710049)

维稳关口前移何如?

——基于对H市公共政策稳评的思考

◎朱正威

◎王 琼

(西安交通大学公共政策与管理学院,陕西西安710049)

将维稳的关口前移,即在决策事项出台前进行社会稳定风险评估(以下简称“稳评”)成为维稳发展的明确方向,旨在从源头上化解社会矛盾,达到维护稳定的目的。我国多地在积极推行稳评措施,但实践的效果参差不齐。以H市卫生系统的绩效工资改革作为研究对象,运用扎根理论方法分析其稳评实践。结果发现,一方面,出台前经过稳评后的绩效工资改革在实施中出现新的影响社会稳定的风险,有必要再次进行稳评才有可能为该改革政策的稳定实施“保驾护航”;另一方面,公共政策实施中的稳评在利益主体、风险因素、公众参与等方面都与出台前的稳评存在较大差异。因此,稳评不但有必要贯穿于政策出台和实施的每个阶段中,而且与出台前的稳评相比,政策实施中的稳评更应该实现评估主体多元化、评估内容复杂化、风险沟通持续化,以及政策信息的公开化。

公共政策;社会稳定;风险评估;政策出台;政策实施;维稳

中国改革开放加快市场经济的快速发展,然而,在维护稳定方面却乏善可陈。为了从源头上预防、减少和化解影响社会稳定的矛盾与冲突隐患,稳评成为维稳关口前移的举措。社会稳定风险评估(以下简称“稳评”),即对与广大群众利益密切相关的工程项目、政策决策以及活动事项等不稳定的因素进行识别、分析和评估,进而制定相应的风险应对策略和预案[1-2]。工程项目是较早和较深入地开展稳评实践的领域,在评估的决策事项中所占比例较高,并成为地方政府快速发展和积极创新的领域。虽然稳评正在由工程项目领域向政策决策领域延伸,但是政策领域的稳评实践仍然相对滞后,这也是导致部分政策在出台后出现问题的一个重要原因。

经过吸收专家论证会和风险评估会的综合意见基础上,“重庆医改”于2015年3月25日正式出台。然而,实施仅七天就因血液透析患者们的负面反应,以及社会舆论的反对压力而被紧急叫停,被戏称为“最短命医改”[3]。与此同时,“医改”出台前的稳评也引起社会各界的广泛关注。我们应该认真思考:维稳关口前移下的稳评为何频频引发问题而被迫中止;稳评又该如何改善,才能促进政策的科学出台和有效实施。

一、文献回顾

当西方国家置身于一个“除了冒险别无选择的风险社会”[4]时,改革进入攻坚期、深水区的中国也面临更为复杂的社会风险与矛盾,作为解读“健全公共安全体系”重要内容的稳评则成为我国风险社会背景下维稳关口前移的重要选择。

(一)稳评——中国风险社会下的治理研究

随着我们步入后现代主义风险社会[5]的步伐,中西方开始研究风险的形成原因和治理机理。吉登斯认为,现代性社会更复杂的并非是自然风险,而是人为决策导致的社会风险,这种人为风险已经摆脱传统的稳定关系的支撑[6]。因此,基于综合风险视角的风险评估、风险管理[7]以及风险治理研究逐渐成为重要的研究议题。诸多研究表明,风险评估不仅包括对风险的定量评估,如风险概率、风险估算及危害大小等,还应包括对各利益相关群体在文化背景差异下的风险感知、利益相关者及公众参与等方面的定性评估[8-11]。风险管理则是在对不同级别的风险进行评估的基础上,所采取相应的风险化解措施[12-13]。早期的风险治理研究框架包括风险评估和风险管理两部分内容,但是风险评估和风险管理因任务不同而处于不同的阶段[14]。而国际风险治理理事会对风险问题治理的探讨认为,风险治理不仅包含风险评估与风险管理,还有风险沟通,且贯穿于风险治理的始终[15],即通过公众参与、民主协商等途径化解风险贯穿于决策和管理的全过程。无论如何,强调多元利益主体参与和沟通贯穿于决策全过程的风险治理研究日渐时兴起来[13][16]。西方的风险评估与治理研究为稳评研究提供重要的理论基础和视角,对于稳评的理论研究意义匪浅。

稳评是在中国维稳社会情境下的风险治理研究内容与范式,具有鲜明的本土特色。公共政策稳评则是指对与广大群众利益相关的政策有可能引发社会紧张、社会不安、社会脆弱、社会冲突以及社会失范[17-20]等社会不稳定状态的风险因素加以识别、评估和治理。稳评的产生背景是决策过程中的利益分配不均衡和决策机制不科学等原因[21][2],导致利益相关群体通过信访、抗争和群体性事件[22-24]等方式,表达自身的利益诉求与风险担忧;而这有可能成为影响社会稳定的风险因素。因此,我们可以认为,稳评治理的风险不同于西方风险治理的宏观范畴,而是针对决策政策中可能引发社会不稳定的风险,属于微观层面的风险范畴。此外,稳评中的评估内容包括对政策本身的合法性、合理性、可行性、安全性、可控性等方面的评估,以及对与政策相关的各领域风险的细化评估[25-26]。当然,与风险治理相似的是,稳评也是在风险识别、风险评估的基础上,通过风险判断、风险沟通和民主协商等实现对风险的治理。综上可知,稳评是中国维稳关口前移的产物,强调的是将维护稳定的关口前移,实现风险的源头治理[27]。

(二)公共政策“稳评”——关口前移下的维稳研究

公共政策稳评,作为评估公共政策可能引发的社会不稳定风险,也就应该属于公共政策评估的重要内容。一方面,公共政策稳评包括评估关注点、评估性质、评估方法、评估主体和评估程序等内容,而这也是公共政策评估的重要内容[28];另一方面,依据上述对稳评的界定可知,公共政策的稳评对象是受公共政策直接和间接影响的利益主体,而评估目标则是维护各利益相关群体的合法权益,促进公共政策的顺利出台与实施。而公共政策评估的标准则是“最多利益相关群体可接受的政策才是好政策”[29],与公共政策稳评的评估目的在本质上是一致的。

更重要的是,公共政策评估强调,不但对政策制定进行评估与判断,而且要在政策实施中作为决定政策变化、政策改进和制定新政策的依据[30]。如姜国兵等人基于公共政策过程视角,认为应该根据公共政策在执行前、执行中和执行后的不同阶段,予以行政权与公民权的不同分配,促进公共政策评估的健康运行[31]。这为公共政策稳评的研究提供重要的理论视角。此外,由“收益—成本”向“收益—风险”公共政策评价标准[32]的转变,更是凸显公共政策稳评的重要性,以及风险动态特征下稳评持续性和动态性的特征。

就公共政策稳评而言,已有研究表明,公共政策在出台前通过收集民意来识别潜在的风险因素,才能从源头化解影响社会稳定的风险[33][29],进而达到维稳的目的。所以,当前的稳评制度往往是对决策事项在出台和审批前,对利益相关主体和社会稳定风险的动态识别和评估。当然,作为维稳关口前移的制度选择,决策事项出台和审批前的稳评有可能从源头上及时地化解潜在的风险。但是,政策作为具有生命周期的过程,从政策议程设定到政策的规划,再到政策的执行和政策的评估,是动态和发展的过程[34]。因此,政策变化是否会引发新的社会稳定风险出现,是否需要相应的动态的稳评进行风险识别、评估和化解,则成为公共政策的重要研究内容。

杨雄等人就曾提到,当前的稳评大多忽视动态跟踪监测的重要性,这样的评估就难以起到实际的效果[1]。陈曦也指出,可以把稳评划分为若干节点,并且在每一个节点确定主体和明确责任[35];而汪大海等人认为,稳评应该在制定出台、组织实施或审核审批前对可能出现的社会稳定风险进行先期预测、先期评估或先期化解[36],即稳评贯穿于制定出台、审核审批和组织实施的整个过程中。此外,王宏伟提出,稳评的决策执行中如果发现严重的社会稳定风险,要中止决策,重新开始稳评,即稳评要实现从常态化评估到动态性管理的流程转变[37]。麻宝斌等人也认为,从公共政策的议程设置、政策方案制订以及政策实施等多个环节、过程来看,公共政策的稳评不能仅仅从其中的某一个环节入手,而是要立足于多个环节[38]。以上诸多学者都强调在公共政策制定和实施中的动态调整与分类评估,这为公共政策在出台和实施阶段的解读与探析提供重要的理论基础和思路,而具体的稳评工作还有待于进一步探索与研究。

综上所述,笔者认为公共政策在出台前与实施中的不同阶段,由于公共政策的利益相关主体、利益与风险分配引发的风险因素、风险等级等方面是动态变化的。因此,公共政策在出台前和实施中在稳评方面的动态调整尤为重要。现有的稳评研究:一方面,往往将工程项目和政策决策的稳评同等视之,专门研究公共政策稳评的文献还很少,虽然一些研究与其有一定联系,但不完全一致;另一方面,公共政策实施引发的社会稳定问题与公共政策的理论研究形成明显的反差。现实与理论的双重需要,再一次将我们推到公共政策稳评实证研究的紧要关头。有鉴于此,本文试图以经过稳评的H市绩效工资改革政策作为案例,分析出台前经稳评的绩效工资改革政策实施效果,探索公共政策稳评的发展和完善方向。

二、研究方法和资料来源

稳评作为动态变化的复杂社会现象,在现有学术研究甚少的背景下,通过定量方法探索和掌握其本质,具有一定的难度和局限性。通过扎根理论对具体案例的深入分析,由系统化的资料搜集与整理、发展,归纳出公共政策稳评理论框架,较之于定量方法是更为科学和可行的选择[39]。

2010年,H市卫生系统绩效工资改革政策(以下简称“改革政策”)出台前,维稳办成立维稳小组,通过风险调查、风险识别、民意沟通等程序化解风险,进而推动改革政策的出台。在H市维稳系统的配合下,2013年5月本研究所在的团队成立研究小组开始对改革政策展开实地调研和深度访谈,一方面,调研分析改革政策出台前的稳评工作;另一方面,探索出台后的改革政策实施现状。调查发现,经稳评后的绩效工资改革在实施中出现诸多新的问题。基于此,进一步探索绩效工资实施过程中的稳评工作,并比较分析出台前和实施中的改革政策稳评工作。

对H市绩效工资改革中的利益群体识别,是改革政策实施中开展稳评工作,以及比较分析出台前和实施中稳评工作的切入点。调研发现,改革政策在出台前和实施中可能影响到的利益群体在分类上的差异并不大,主要包括负责稳评的维稳办工作人员,市(县)级医院的编制内外的职工、退休人员和看病人员等四个群体。通过H市卫生局的安排,对改革政策的利益群体开展多对多的深度访谈,共30个访谈样本,其中男性12名,女性18名①医生的职业性质,使得女性被访者比男性被访者多一些。。受访者的基本资料,见表1。

表1 受访者基本资料一览表

根据公共政策稳评理论,设计开放式调研问卷,具体包括五个方面的访谈内容:一是绩效工资政策出台前的社会稳定情况;二是绩效工资改革出台前“稳评”工作及其效果;三是绩效工资实施过程中的社会稳定情况;四是绩效工资改革实施中的稳评工作要点;五是绩效工资出台前和实施中的稳评异同点。在征得被访谈对象的同意,采用录音设备转录访谈内容,以补充访谈信息。除了开放性问卷和深度访谈,还包括通过参与性观察了解其工作细节,对H市绩效工资改革及稳评政策文本、会议报告和网络信息整理收集。针对所收集的原始资料语句,由4位硕士研究生转录为原始语句,并经另外2位团队成员核实,最后由4位博士研究生讨论后进行归类和编码。

三、范畴提炼和模型构建

本文在对H市卫生系统绩效工资改革的稳评工作进行资料收集的基础上,应用扎根理论对资料加以整理、提炼、归类与分析,进而提炼出关键的概念,构建出理论模型[40]。共获得286条与“稳评”相关的一级编码语句,经开放性编码、主轴编码、选择性编码步骤形成最终的选择性编码,通过分析关系结构,构建出政策出台前和实施中的稳评理论框架。

(一)范畴提炼

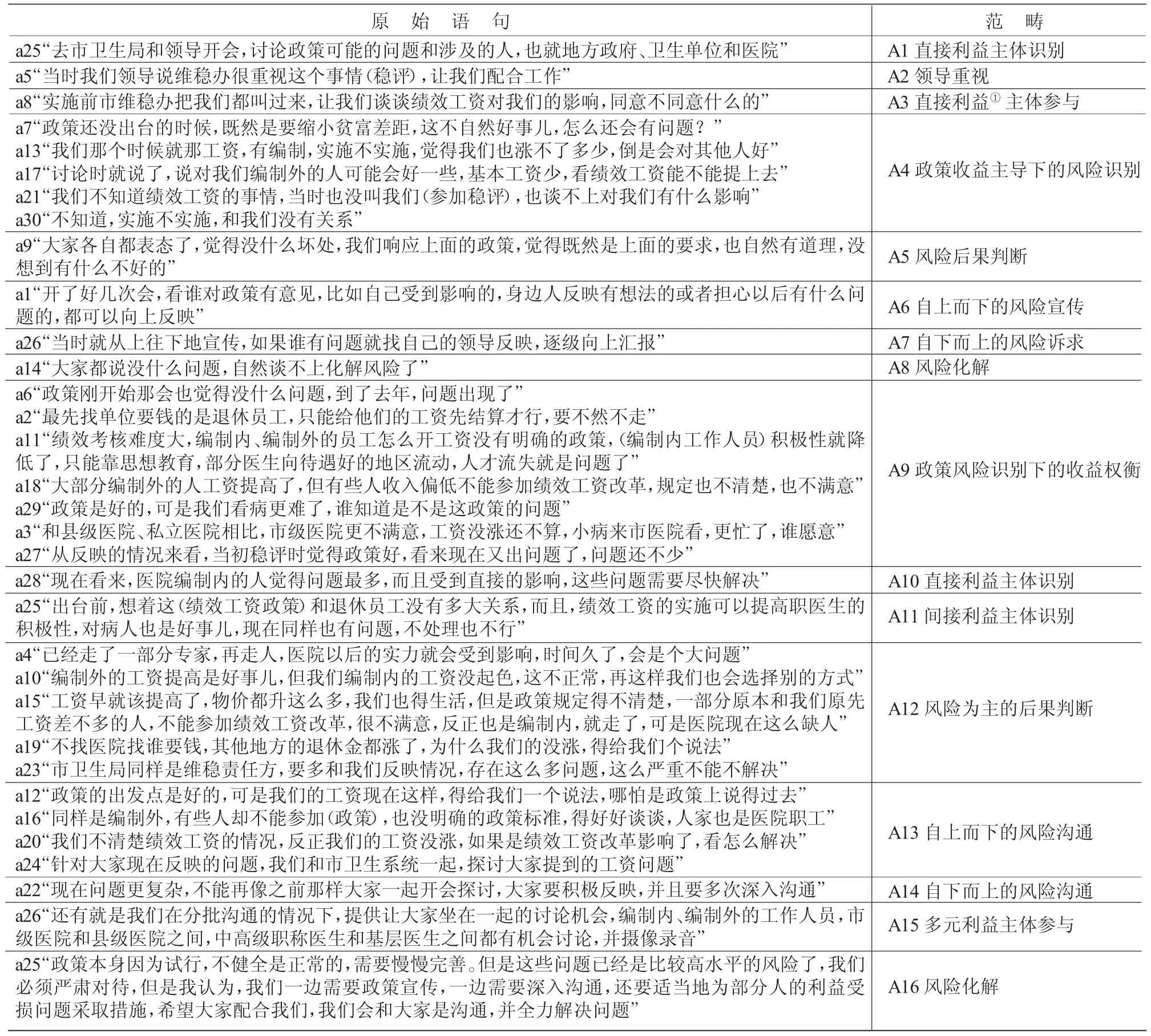

1.开放式编码。本文对原始文本采用手工开放式编码,对与改革政策稳评相关的语句初步整理和赋予类属,并前后两次登录调研资料,以控制登录信度。最终,通过对受访者的原话资料整理,得到包含14个范畴的编码库,为了减少篇幅,每个范畴节选典型的一条原始访谈资料作为例证说明,见表2。

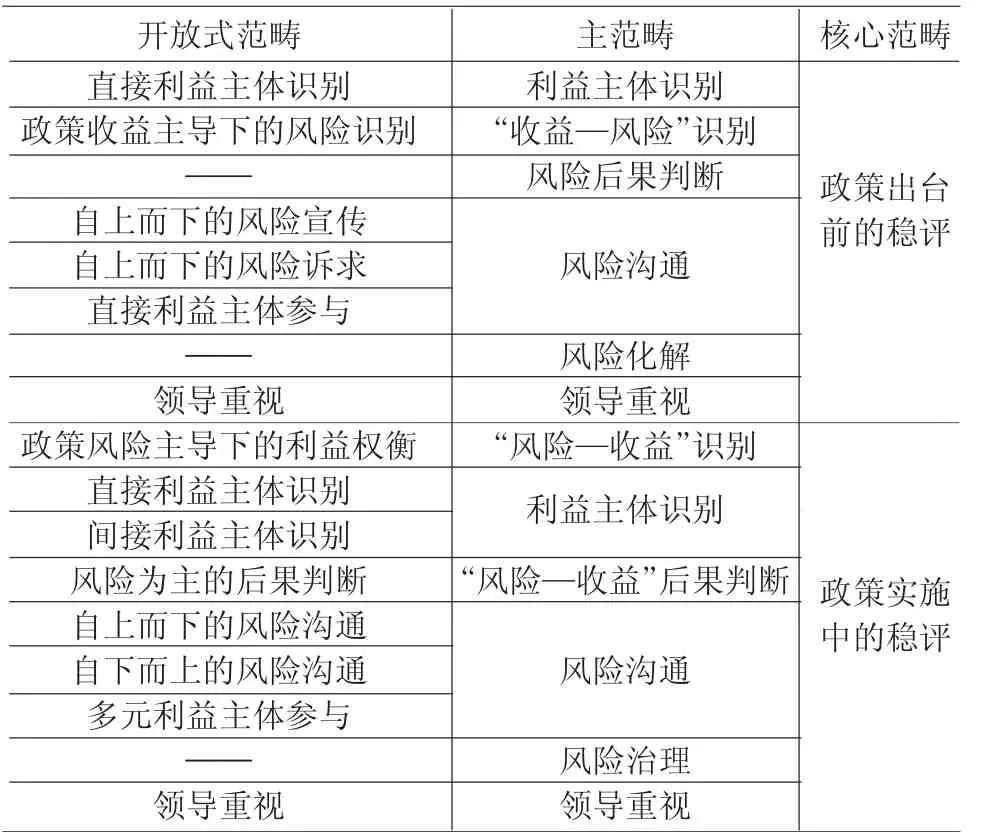

2.主轴编码与开放性编码。根据开放式编码形成的16个范畴,以及主要范畴之间的潜在逻辑关系,对开放式编码形成的范畴继续归类、抽象,发展提炼出如表3中所示的主范畴。通过将每个层次的类属性质进行聚类,从主范畴中挖掘出两个核心范畴,每个核心范畴包含多个主范畴,并且对各主范畴的基本内涵进行概括,作为构建理论框架的初步关系构念。其中,开放性范畴、主范畴以及核心范畴,见表3。

表2 开放式编码范畴化

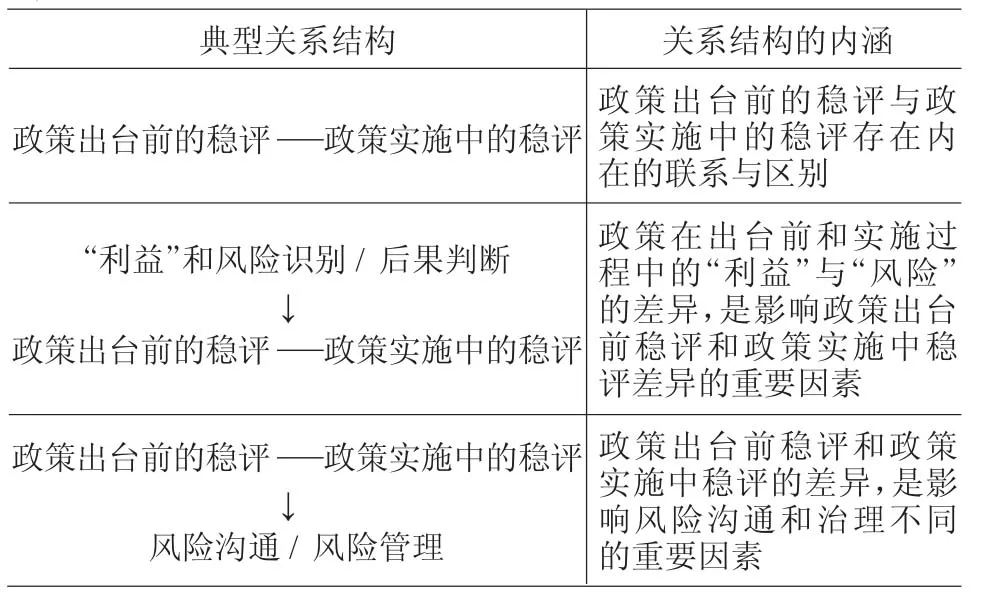

3.典型关系结构。在选择性编码形成的主范畴和核心范畴及其他范畴建立联结关系,对政策出台前的稳评、政策实施中的稳评以及主范畴之间内在的脉络进行梳理,最后形成相应的理论框架。本研究主范畴形成的关系结构,见表4。

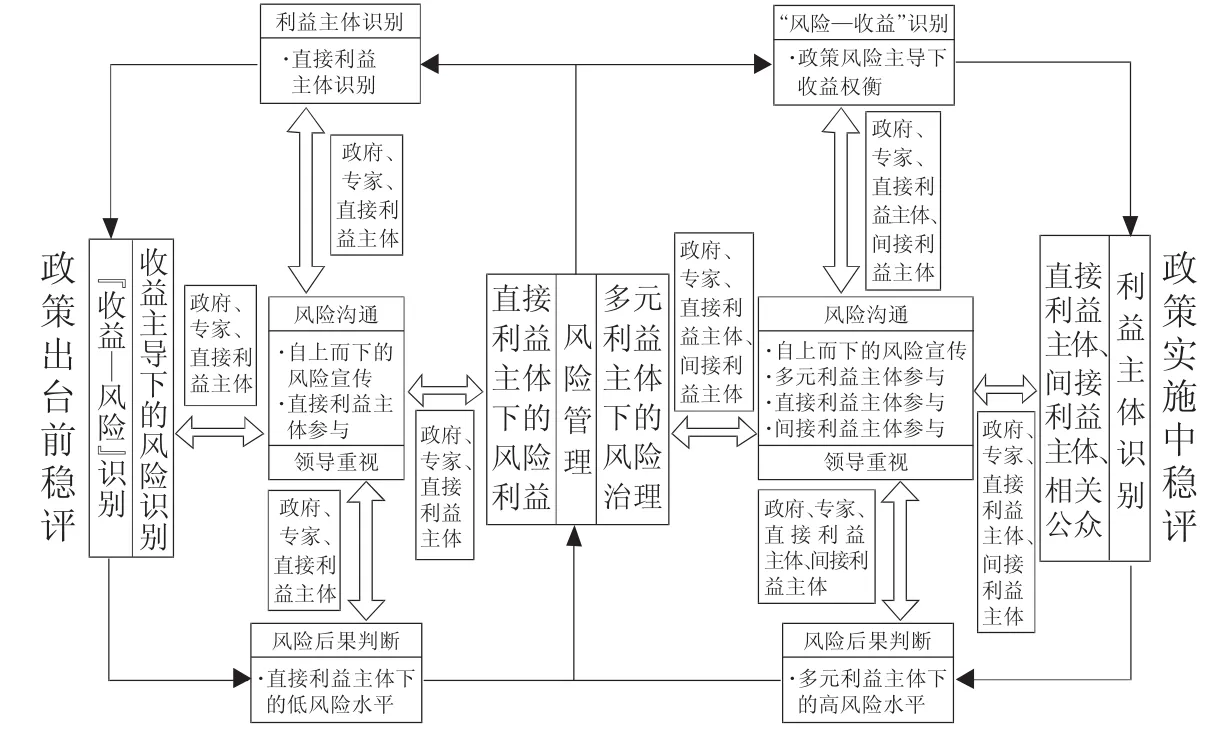

笔者在确定“政策出台前稳评和政策实施中稳评”的核心范畴后,围绕这一核心范畴所形成的关系结构,在对其分述的基础上,构建由二者共同构成的“贯穿于政策出台和实施过程中的稳评框架”。不管是政策出台前的稳评还是政策实施中的稳评的异同,都是政策“利益”和“风险”互相权衡、双重影响的结果,进而导致采取不同的风险沟通和管理措施。基于此,本文遵循“根据已有或是新建立的理论框架,对样本单位进行调查”[41],构建出由政策出台前稳评和政策实施中稳评构成的政策“出台—实施”稳评模型,如图1所示。

4.理论饱和度检验。本研究通过将访谈以外的开放式问卷、H市维稳办的内部资料以及访谈记录不断比较,首先,保证资料数据的准确性和客观性;其次,在充分样本的深入访谈基础上逐层编码,以提高研究的内容效度。此外,在三位稳评专家的指导下重复比较分析,不断提炼和修正理论,尚未形成新的重要范畴和关系模型[42]。由此可以认为,上述政策“出台—实施”稳评模型是饱和的理论模型,达到理论饱和度检验。

表3 主范畴形成的核心范畴

表4 核心范畴形成的关系结构

图1 公共政策“出台—实施”稳评模型

(二)公共政策“出台—实施”稳评模型阐释

通过上述分析,充分说明政策出台前的稳评存在难以规避政策实施中风险的局限性,因此,政策实施中进行稳评至关重要。具体而言,政策出台前的稳评对于从源头上缓解影响社会稳定的风险因素至关重要。在政策实施的过程中,同样会因为政策的实施所引发对利益和风险的分配与再分配而产生新的风险源,且其风险在动态的实施过程中有可能会放大并复杂化,如果这些影响社会稳定的潜在风险不能及时化解,将有可能引发政策实施过程中的矛盾与冲突,“重庆医改”的失败,正是由于在医改政策出台前经过稳评,尚未推论出在医改实施过程中有可能再次引发矛盾和冲突,也就没有再经过稳评工作及时评估和化解社会稳定风险,导致“重庆医改”因为利益群众的反对而中止。而政策“出台—实施”稳评模型则进一步比较分析政策出台前稳评和政策实施中的稳评的异同与联系。

1.政策出台前的稳评与政策实施中的稳评联系。不管是政策出台前的稳评,还是政策实施中的稳评,都是为了通过识别政策当前的潜在风险,通过收集民意、公众参与,化解风险,促进政策顺利推行。此外,不管是改革政策出台前的稳评,还是改革政策实施中的稳评,从利益相关主体的识别,到风险—利益的识别与调查,再到风险评估,直至风险化解措施提出,都是在稳评机制框架下开展和实现。而且不管是政策出台前还是政策实施中,领导重视都是稳评顺利开展的重要因素,相应的绩效考核、纠错问责等也是领导重视的体现。

2.政策出台前稳评和政策实施中稳评的差异。随着政策的动态实施,制定中潜在的风险也往往会因为社会的复杂性而放大,并成为影响社会稳定的复杂风险,承载风险的利益相关者、风险等级以及风险沟通的变化,使得政策实施中稳评与出台前的稳评体现出较大的差异。

就评估目的而言,政策出台前的稳评是由于牵扯利益和风险的分配与再分配,使得具有前瞻性和预防性的公共政策[43]出台变得更为复杂,要求在政策出台前必须纳入稳评,进而在化解潜在风险的基础上,为取得民意和政策的顺利推行提供较好的政策环境,是不可或缺的程序。而政策实施中的稳评则是由于随环境、时间而动态变化的政策特征,要求在政策实施中进行稳评,因此,结合动态、具体的环境,在化解实施中潜在风险的基础上为政策的后续实施提供安全的政策环境,是对政策出台前的稳评的发展与创新。

就评估主体而言,公共政策本身具有前瞻性和全局性,加之中国的府际关系背景下地方政府作为稳评的执行方和问责方,所以,在政策出台前,评估主体是由地方政府牵头,与相对了解政策专业知识的政策专家,如案例中的市卫生系统领导,共同形成评估主体,并且构成直接相关的利益主体。然而,政策实施中的稳评因为风险的动态变化,风险的扩大会增加受到政策影响的群众,如改革政策中的退休员工也开始关注政策以及稳评工作,因此,不同于出台前的稳评工作,政策实施中的稳评工作不仅涉及地方政府和卫生系统的利益主体,还包括医院退休员工和看病人员等新生的利益主体。

就评估过程而言,政策出台前的稳评在促进利益主体参与的基础上,识别各利益代表对政策的潜在“利益”和“风险”,并判断政策潜在风险的级别和后果,通过风险沟通化解潜在的风险达到管理风险的效果;不同于政策出台前的稳评,政策实施过程中潜在的风险是进行稳评的关键因素,而利益成为次要因素;与政策出台前的稳评相比,政策实施中的稳评先识别潜在的风险,在此基础上对承担风险的潜在利益相关主体加以识别,并通过利益相关主体之间的共同参与沟通,进一步判断风险级别及可能后果。此外,政策实施中的稳评在风险沟通方面更为复杂,自上而下的风险宣传、自下而上的民意反映、直接利益主体和间接利益主体的共同深入沟通以及公众参与,加之利益补偿都是风险沟通的重要内容。

四、结论与讨论

(一)形成贯穿于政策出台和实施过程中的稳评机制

案例研究说明,政策出台前的稳评促进政策的顺利制定和出台,可是在政策实施过程中,社会收益驱动下的政策背后因为牵扯利益和风险的再分配,使得公共政策[43]的实施和稳评工作变得更为复杂。为了促进政策的科学与长效,稳评要贯穿于政策出台和实施的全过程。由于稳评实践和理论的匮乏,加之稳评意识的不足,往往导致关口前移下的稳评流于形式、偏于过程,政策实施中的稳评实践更是步履维艰,可能需要很长的时间与成本。这应该是稳评在理论研究和实践探索方面努力的方向。

(二)不同阶段差异化的稳评机制构建

重大政策本身的前瞻性特征使得在出台前的稳评往往只涉及制定政策的专家和政府部门,以及受政策影响的直接利益相关者,所以,从风险识别、风险判断到风险沟通以及化解,在理性判断的情况下较为简单;而在政策实施中承载风险的利益相关者、风险等级以及风险沟通的扩大化、复杂化,使得实施中的稳评工作也更为复杂。具体而言,在政策实施中应该将受到政策影响的直接利益主体、间接利益主体和相关公众都纳入政策稳评中来;但是在政策实施中,利益与风险问题的扩大化和复杂化,要求其稳评机制在出台前利益主体识别基础上,重点分析实施中可能受到政策影响的群体,进而对其进行民意调查和风险识别。在公众参与和风险沟通方面,政策出台前的稳评由于政策自身的前瞻性和专业性,风险宣传与风险沟通至关重要。由于在政策实施中的利益与风险的复杂分配问题导致自上而下的风险宣传工作并不能在多大程度上化解社会稳定风险,因此,风险沟通较之于风险宣传更为关键,成为政策实施中的沟通重要途径选择。

(三)多维度联结下的稳评机制建设

研究发现,领导牵头稳评工作是推动其开展的重要保障,这符合中国府际关系背景下行政体系的客观特征,换言之,领导重视是中国府际关系背景下稳评执行的重要保证。所以,稳评工作与绩效考核相联结的机制则是促进稳评执行的动力所在。此外,利益主体和相关公众通过不同方式和途径参与政策制定,尤其是政策实施,影响和推动政策系统中的各项行动和进展。H市政府可以采取完善利益相关主体代表参与机制的相关措施,在保证参与者具有代表性的前提下,通过程序透明化、决策公平化等具体措施,提高利益者代表参与机制的效率;此外,通过实地访谈咨询、问卷调研等方式,收集大量相关利益群体的态度建议,补充利益相关者代表机制存在的潜在问题。

采用单一案例虽然能够对所研究的问题进行深入细致的把握和分析,但是缺乏对照比较,在普适性方面需要更广范围的大样本验证。因而,提出的稳评理论模型只是目前研究条件和自身水平下的假说,未来需要更加深入、全面地对理论进行深化和提升,以构建更为坚实的理论,进而才能更好地应用在政策稳评研究中。

[1]杨雄,刘程.加强重大项目社会稳定风险评估刻不容缓[J].探索与争鸣,2010,(10):32-36.

[2]张玉磊,徐贵权.重大事项社会稳定风险评估制度研究——“淮安模式”的经验与启示[J].中国人民公安大学学报:社会科学版,2010,(3):101-105.

[3]廖秀健,刘白.重大决策社会稳定风险评估的困境及其规制——以重庆“短命医改”为例[J].中国行政管理,2016,(1):139-144.

[4]LUHMANN N.Theory of Society[M].Redwood City,CA:Stanford University Press,2012:12-36.

[5]BECK U.World Risk Society as Cosmopolitan Society?E-cological Questions in a Framework of Manufactured Uncertainties[J].Theory,Culture&Society,1996,13(4):1-32.

[6]GIDDENS A.Risk and responsibility[J].The Modern LawReview,1999,62(1):1-10.

[7]ROWE G,WRIGHT G.Differences in Expert and Lay Judgments of Risk:Myth or Reality?[J].Risk Analysis,2001,21(2):341-356.

[8]RENN O.The Role of Risk Perception for Risk Management[J].Reliability Engineering&System Safety,1998,59(1):49-62.

[9]KLINKE A,RENN O.A New Approach to Risk Evaluation and Management:Risk-Based,Precaution-Based,and Discourse-Based Strategies[J].Risk Analysis,2002,22(6):1071-1094.

[10]ROWE G,FREWER L J.Public Participation Methods:A Framework for Evaluation[J].Science,Technology&Human Values,2000,25(1):3-29.

[11]KASPERWON J X,KASPERSON R E,PIDGEON N,et al.The Social Amplification of Risk:Assessing Fifteen Years of Research and Theory[J].The Social Amplification of Risk,2003,(1):13-46.

[12]HOLZMANN R,JΦRGENSEN S.Social Risk Management:A New Conceptual Framework for Social Protection,and Beyond[J].International Tax and Public Finance,2001,8(4):529-556.

[13]DE MARCHI B.Public Participation and Risk Governance[J].Science and Public Policy,2003,30(3):171-176.

[14]BARNTHOUSE L.The Strengths of the Ecological Risk Assessment Process:Linking Science to Decision Making[J].Integrated Environmental Assessment and Management,2008,4(3):299-305.

[15]ORTWIN R.Risk Governance:Towards and Integrative Approach[J].Geneva:International Risk Governance Council,2006:10-34.

[16]MACNAGHTEN P,KEARMES M B,WYNNE B.Nanotechnology,Governance,and Public Deliberation:What Role for the Social Sciences?[J].Science Communication,2005,27(2):268-291.

[17]胡鞍钢,王磊.社会转型风险的衡量方法与经验研究(1993—2004年)[J].管理世界,2006,(6):46-54.

[18]冯必扬.社会风险:视角、内涵与成因[J].天津社会科学,2004,(2):73-77.

[19]朱力.中国社会风险解析——群体性事件的社会冲突性质[J].学海,2009,(1):69-78.

[20]朱力.关于社会失范机制的探讨[J].社会科学研究,2006,(5):111-118.

[21]宋林飞.中国社会风险预警系统的设计与运行[J].东南大学学报,1999,(1):69-76.

[22]祁玲玲,孔卫拿,赵莹.国家能力、公民组织与当代中国的环境信访——基于2003—2010年省际面板数据的实证分析[J].中国行政管理,2013,(7):100-106.

[23]童星,张乐.国内社会抗争研究范式的探讨——基于本体论与方法论视角[J].学术界,2013,(2):44-59.

[24]向德平,陈琦.社会转型期群体性事件研究[J].社会科学研究,2004,(4):99-103.

[25]董幼鸿.重大事项社会稳定风险评估制度的实践与完善[J].中国行政管理,2011,(12):80-83.

[26]陈静.建立社会稳定风险评估机制探析[J].社会保障研究,2010,(3):97-102.

[27]黄杰,朱正威.国家治理视野下的社会稳定风险评估:意义、实践和走向[J].中国行政管理,2015,(4):62-67.

[28]居巴,林肯,霖,等.第四代评估[M].北京:中国人民大学出版社,2008:4-29.

[29]童星.公共政策的社会稳定风险评估[J].学习与实践,2010,(9):115-116.

[30]陈振明.政策科学教程[M].北京:科学出版社,2015:162.

[31]姜国兵,蓝光喜.重构公共政策评估——基于公民权与行政权相对平衡的分析[J].中国行政管理,2008,(8):50-53.

[32]童星.对重大政策项目开展社会稳定风险评估[J].探索与争鸣,2011,(2):20-22.

[33]朱德米.政策缝隙、风险源与社会稳定风险评估[J].经济社会体制比较,2012,(2):170-177.

[34]宁骚.公共政策学[M].北京:高等教育出版社,2003:227.

[35]陈曦.积极稳妥地推行社会稳定风险评估工作[J].中国行政管理,2011,(8):121-124.

[36]汪大海,张玉磊.重大事项社会稳定风险评估制度的运行框架与政策建议[J].中国行政管理,2012,(12):35-39.

[37]王宏伟.完善重大决策社会稳定风险评估机制的五大转变[J].云南社会科学,2013,(2):113-118.

[38]麻宝斌,杜平.重大决策社会稳定风险评估的主题、内容与方法[J].哈尔滨工业大学学报:社会科学版,2014,(1):35-40.

[39]STRAUSS A,CORBIN J.Grounded Theory Methodology—An Overview[M]//Norman K.Denzin,Yvonna S.Lincoln.Handbook of Qualitative Research.Thousand Oaks,CA:Sage Publications,1994:22-23.

[40]KING N.The Qualitative Research Interview[M]//Cathy Cassell,Gillian Symon.Qualitative Methods in Organizational Research:A Practical Guide.Thousand Oaks,CA:Sage Publications,1994:17.

[41]李飞,等.中国百货商店如何进行服务创新[J].管理世界,2010,(2):114-126.

[42]PANDIT N R.The Creation of Theory:A Recent Application of the Grounded Theory Method[J].The Qualitative Report,1996,2(4):1-13.

[43]张海波,童星.高风险社会中的公共政策[J].南京师大学报:社会科学版,2009,(6):23-28.

(责任编辑:于健慧)

D63-31

A

1005-460X(2016)04-0066-07

2016-04-25

国家社会科学基金重大项目“建立社会稳定风险评估机制研究”(11&ZD034)

朱正威(1960—),男,上海人,执行院长,政治学博士,教授,博士研究生导师,从事公共安全与危机管理研究;王琼(1988—),女,陕西榆林人,博士研究生,从事公共安全与风险治理研究。