论媒介化抗争中议程设置的产生过程

戴海波, 杨 惠

(1.淮阴师范学院 传媒学院, 江苏 淮安 223300; 2.台湾政治大学 传播学院, 台湾 台北 11605)

论媒介化抗争中议程设置的产生过程

戴海波1,2,杨惠1

(1.淮阴师范学院 传媒学院, 江苏 淮安 223300; 2.台湾政治大学 传播学院, 台湾 台北 11605)

摘要:与中国早期的媒介抗争相比,近期的抗争者不是被动地反映抗争诉求,等待媒体去报道,而是主动设置个体议程,通过新媒介使自身成为抗争诉求的“放大器”,并与抗争社群中的意见领袖进行博弈形成社群议程,进而影响媒体议程、公众议程和政策议程。在此过程中,传统议程设置的议程关系被颠覆,议程流向出现翻转,呈现出“抗争者为主、媒体为辅”的抗争形态,抗争者的主体性也更加凸显。

关键词:媒介化;媒介化抗争;新媒介;议程设置

中国社会在经济高速发展和社会体制持续转型的同时,也出现了社会阶层的结构性失衡和断裂[1]。其表征之一就是社会矛盾加剧,规模化的群体性事件和集体抗争事件呈现上升趋势。据中国社会科学院2013年发布的《社会蓝皮书》调查显示:近年来,每年因各种社会矛盾而发生的群体性事件多达数万起甚至十余万起。其中,征地拆迁引发的群体性事件占一半左右,环境污染和劳动争议引发的群体性事件占30%左右,其他社会矛盾引发的群体性事件占20%左右[2]。而在这些抗争事件中,媒介所起到的作用越来越强大,“媒介化抗争”作为一种抗争的新形式得到了诸多学者的关注。

陈天祥认为,“媒介化抗争”是指公民个体或集体通过采取各种悲情的、极端的或大规模的能震撼人心的举动,主动吸引或积极寻求媒体报道与社会支持,并以媒体和公众作为诉求对象的抗争行为[3]。在这种抗争中,媒体的作用尤其凸显,媒体既是诉求对象也是抗争工具。抗争者往往会有意识地利用媒体尤其是新媒体去制造新闻,引起舆论关注,以期间接达成利益诉求的目的。麦库姆斯曾指出,大众传媒能够为公众设置议程,通过对议题的框选和强调程度来引导公众的注意力以及改变他们对议题的认知。在媒介化社会,媒介的融合和多元使信息传播更加快捷和高效,政府通过垄断信息资源来压制异见和控制舆论已经变得越来越困难,而民众则可便捷地利用互联网、手机、微博、微信等新媒体的“扩音器”功能设置议程,传递抗争信息,制造舆论压力,促使政府采取措施解决问题,从而达到维权的目的。随着新媒介技术的发展,民众在媒介化抗争的过程中,参与行为和媒介议程设置方式都发生了变化。

一、个体议程的产生机制

在新媒介环境下,公众利用互联网、手机等新媒介使自己成为议程设置者,并对传统媒体的议题设定产生影响。在媒介化抗争中,个体议程是指抗争者通过新媒介技术平台传播、扩散,并与其他抗争者在互动中形成的较为一致的意见倾向。抗争者首先根据抗争事件的性质、目的提炼出合适的抗争诉求,再根据抗争诉求策划抗争行动,设置个体议程。与早期抗争不同的是,抗争者成为议程设置的发起者,个体议程是其他议程的“起点”和“触发点”。而且个体议程并不是某一个抗争者的主观意见,而是抗争者经过商议、策划形成的,体现了抗争群体的观点、立场或利益,具有典型性。在中国的抗争语境下,个人的“单打独斗”往往无法产生好的效果,只有将具有共同抗争诉求的个体集结成一个群体,将个人行动变成集体行动,才有助于抗争目标的实现。在这个观点集结的过程中,新媒体尤其是互联网发挥了重要作用。

互联网作为新生的公共领域,具有把在线领域的政治讨论延伸到现实生活中,并促进公众政治参与的功能。对于抗争者来说,利用互联网等新媒体进行在线讨论、设置议题的过程就是公共舆论形成的过程。这个过程能否得到其他参与者的认同,对于抗争的继续进行非常重要。一方面,抗争者通过具有个人特色的叙述方式将抗争诉求进行传播,与其他参与者达成共识;另一方面,它形塑了抗争者的公众形象,在心理层面将抗争者与其他参与者联结在一起。

然而在互联网等新媒体出现之前,由于权力关系的不对等,抗争事件中的议题只有被媒体关注并成为媒体议程传达给公众才能发挥效果。因此,在媒介化抗争中,建立抗争者所能“近用”的媒体对于抗争诉求的传播和议题的设定至关重要。随着互联网时代的到来,这种“近用权”在“在线媒体”上得到实现。“在线媒体”是指建立在互联网技术基础之上,能够全天候24小时发布、分享信息的媒体,包括BBS论坛、微博、手机、微信等。通过这些媒体,抗争者还获得了对信息的“编辑权”,即抗争者可以越过传统媒体自行制作和传播相关抗争信息,改变了抗争者与媒体之间的不对称关系。2011年发生的“乌坎事件”就是一起典型的抗争者利用新媒体设置个体议程从而改变抗争生态的事件。在这次事件中,抗争者利用微博、BBS论坛、手机等新兴媒介自行采编新闻,通过照片、文字和视频传播乌坎事件的进展,有些直接被传统媒体作为新闻素材加以采用并报道。为了使内容更具媒介化,他们还制作了《乌坎!乌坎!》《情系乌坎》等视频和MTV,把村民示威集会照片制作成故事墙,通过网络进行传播,在第一时间获得了大量网民的关注和声援。在“乌坎事件”中,抗争运动不需要藉助传统媒体就可以与大众建立起联系。这是对以往单纯依赖大众传播媒体进行抗争的一次突破,也是在新媒介出现之后,媒介化抗争形式的一次变革。

根据媒介化抗争的定义,个体议程除了抗争者通过新媒介所设置的议程之外,还包括抗争者以传统媒体为诉求对象而设置的议程。与新媒介不同的是,传统媒体更加注重以新闻价值来选择报道对象。因此,抗争者会依据这种价值标准,设法将抗争诉求呈现出悲情的、震撼的、愤怒的、离奇的特征,通过吸引传统媒体的介入,使抗争事件焦点化、舆论化和公共化,形成推动政府解决问题的强大压力。黄振辉把这种抗争形式称为“表演式抗争”,即通过戏剧性的表演将抗争的利益诉求以一种离奇、揪心、震撼的形式表现出来,使自身的利益点与新闻媒体的兴奋点保持一致性[4]。像近几年发生的“江西宜黄拆迁自焚事件”“厦门PX广场散步事件”“广州海珠桥跳桥秀事件”“河南开胸验肺事件”,等等,就属于典型的“表演式抗争”。这也说明,在中国的抗争语境中,由于舆论监督体制的不完善,以及公众抗争力量的薄弱,抗争群体只有借助各种非常规行动才能够获得媒体的近用权。

二、社群议程的产生及意见领袖的作用

媒介化抗争中的“社群”是由一些具有相似抗争诉求的个体通过新媒介平台而集结在一起的群体或组织,类似于BBS论坛、QQ群、微信朋友圈等。而“社群议程”则是由他们根据抗争诉求所形成的意见倾向。汉尼根认为,“新社会运动”具有三个重要的因素:突生愤怒、集体认同和组织形式。其中,突生愤怒指人们在遭遇到不公平事件时会产生反抗的突生情绪并付诸行动,这些行动包括重新构建或重新表述,如用言语来表达不公正不合理的地方、脱离行动,如宣称独立切断与某个机构的附属关系、忠诚的构建和内部冲突管理[5]。在媒介化抗争的社群中,突生愤怒往往是意见倾向的最初形态,只有在经由某个个体组织、引导、放大之后才能形成有利于集体行动的“社群议程”,而这些个体往往承担着“意见领袖”的角色。他们是在行动上比较积极,并向普通抗争者表达观点、产生影响力的一些人。在媒介化抗争的过程中,个体成员的地位、权力、权威等要素并不是衡量意见领袖的关键要素,只要其网络资源及其占有量处于群体中的突出位置,就有可能成为意见领袖。

在媒介化抗争的过程中,意见领袖的声望会促成社群议程形成,并强化对个体议程和媒体议程的影响力度。在“乌坎事件”中,拥有大量粉丝的中国社会科学院教授于建嵘就是典型的意见领袖。他在广东省宣布介入“乌坎事件”之前就通过微博公开建议广东省政府介入其中,提出“关于这个事件我有几点建议,希望广东省委主要领导人到那里宣布五条:一是马上把所有的武警、警察撤走。二是把所有人放了。三是马上对打人的警察进行审查。四是建立有社会、国家、人大代表、政协委员的联合调查组。五是通过民主选举重建社会组织”[6]。于建嵘在微博中提出的几点建议立马引起了诸多粉丝的关注,并纷纷点赞和转发,使“乌坎事件”也迅速进入公众视野,传统媒体也立即跟进报道,抗争的呼声给广东省政府带来了巨大的舆论压力。作为一名社群议程中的意见领袖,于建嵘的教授头衔并不是他“指挥”抗争的关键,而是丰富的网络资源。在“新浪微博”中,2013年8月18日,于建嵘的影响力得分为984分,高于任何政府的官方微博。而根据“2013年新浪微博部分微博粉丝数量排名”显示,个人的最高影响力是政府最高影响力的10倍,政府的最高排名只位于个人榜的第205位,媒体则为第22位,媒体与政府的影响力都不及个人[7]。由此可见,媒介化抗争中的意见领袖对于设置社群议程并影响抗争群体的认知起着关键性的作用,他们已经突破以往“精英主义范式”下以“地位”作为衡量的标准,而是强调是否会运用新媒介、是否能够调动社会资源、是否能够构建和整合意见,这也说明在因特网建构的虚空间里,精英和政府都无法通过垄断话语权成为意见领袖。

三、媒体议程的设置及其勾连作用

与早期抗争中议程设置不同的是,媒介化抗争中的抗争者一直浸染在媒介化社会的海量信息中,对传播媒体如何建构抗争信息也已了然于心,因而会在媒体所设定的框架之内去设置自身的抗争诉求,使其成为媒体所青睐的“议程”。而媒体根据报道框架和公众需求再对这些议程进行操作化处理形成“媒体议程”,进一步影响“公众议程”,最终政府根据“公众议程”的重要性和影响度,改变旧议程,设置新的“政策议程”。

李艳红认为,参与人数多、波及范围广的集体抗争和具有去政治化属性或策略的抗争行动更容易引起媒体的关注[8]。除此之外,媒体的意识形态偏向使他们更加青睐社会精英群体参与或发起的抗争事件。赵鼎新在对中西方主流媒体报导差异进行话语分析后发现,中国媒体往往采用支持框架对抗争事件作出正面报导,媒体甚至会积极介人和引导抗争,通过设置媒体议程对现状作出冲击。他认为,由于转型中的中国社会缺乏一种霸权意识形态,造成大众媒体与社会运动、集体行动的关系比西方更为激进。中国记者对揭露社会黑暗问题有着更大的热情,更愿意从体制与社会结构中寻找社会矛盾的根源,并且更有激情为他们所向往的社会价值和制度安排的实现作出努力[9]。这也说明,在媒介化抗争中,传统媒体依然是影响抗争事件进展的重要因素。白红义以浙江宁波、江苏启东和四川什邡三起环境抗争事件为例,对国内6家媒体的12篇深度报导进行了文本分析,他发现这些媒体虽然形态和定位不同,但媒体议程设置中的“新闻框架”“消息来源”和“报导倾向”却具有许多共性。比如媒体通常以“抗争者—政府”作为叙事框架,政府往往被建构为直接或问接的抗议对象;在消息来源方面,抗议者、旁观者、专家等民间消息是媒体的主要信源,而官员、厂商的话语、行为在报导中则呈现出一种“策略性仪式”的特征;在报导过程中,媒体的倾向也非常明显。在涉及事件发生的原因、进展、影响等问题时,媒体会或明或暗地美化抗争者使其呈现弱势和正面的形象,而谴责地方政府和官员的不当,使其呈现出强势和负面的形象[10]。由此可见,与早期抗争中媒体议程设置的“主题式框架”不同,媒介化抗争中的媒体往往会依据国家权力对议题控制程度和报导空间的大小设置议程,在与诸多权力关系的博弈过程中,通过采取民间报导的立场,给予弱势群体更大的利益表达空间。

在媒介化社会,新媒介的出现使媒介的近用权下放给普通民众,每个人都可以利用新媒介设置议程,每个人也可以自行选择接触哪些议程和是否受其影响。王斌认为,小区媒介在民众抗争的过程中起到了连结作用。小区媒介的小众化特性使社区民众较容易获得媒介近用权,利用它为自己发声进而参与到抗争的过程中。同时,小区媒介所具有的公共性使抗争逐步超越地域性,把小区事件转换为社会事件,从而发挥了连结不同小区和社会民众的作用[11]。由此可见,在媒介化抗争的议程设置中,抗争者可以利用新媒介设置个体议程,也可以通过制造抗争事件引起传统媒体的关注,无论是哪一种方式,媒体在其中都起到了勾连的作用,这种勾连体现在媒体为抗争者所设置的个体议程的基础上,根据自身的框架来选择其中的报道要素形成媒体议程,进而影响公众议程与政策议程,最终完成媒介化抗争中的议程设置。

四、公众议程的产生及其影响因素

公众议程是指社会大众对抗争信息中重要议题的认知,它可能受到媒体的影响,也可能是大众的自我体验。在媒介化抗争中,公众所接触到的有关抗争的信息来自于两个方面,即个体议程和媒体议程,个体议程可能不经过媒体直接影响公众议程,或者媒体通过把个体议程转化成媒体议程,在两者的博弈融合中影响公众议程。

新媒介环境下,信息传播由单向度、闭合模式转向多向度和互动开放模式,媒介化抗争中的抗争者可以利用新媒体设置和传播个体议程,而公众也可以通过新媒体直接接触到个体议程。公众在与抗争者或其他公众交流的过程中,以点赞、转发、评论的方式,逐渐修正、强化抗争诉求,使其更加符合公众传播的特点和形式,在迅速集聚人气、产生“围观效应”的同时也设置了公众议程。由于网络信息的即时性、碎片化和海量化,公众往往无法在短时间内对信息作出准确的认知和判断,这也为公众议程的形成提供了可能性。最典型的案例就是2012年发生的哈尔滨阳明滩大桥引桥坍塌事故引发的抗争事件。事故发生之后,哈尔滨市建设委员会发表了“无法查询到事故桥梁的承建方”的声明,这一声明迅速引发网友强烈不满,认为其有推脱和卸责之嫌,众多网友纷纷表示要抗争到底,对政府和相关单位进行问责。在网络上,相关话题也迅速被“围观”,短时间内百度指数就达87 000条之多。在网友“群情激昂”的时候,一名叫做“小小仙汤姆花草茶”的网友则主动发帖安抚网友情绪,并通过“人肉搜索”找到了负责单位和负责人,与网友商议如何向政府反映情况,表达民众心声。该贴点击率超过10万,回复则3 000余条,获得网友的一致好评和认可。在这起抗争事件中,大桥坍塌是事故本身,而建委的“无法查询”是抗争的激发点,“小小仙汤姆花草茶”设置的议程反映了抗争者的情绪和观点,并直接影响了公众议程。

新媒介平台上的个体议程虽然会影响公众议程,但是新媒体本身存在的缺陷往往会导致公众对个体议程的真实性产生质疑。而传统媒体尤其是报纸和电视作为主流媒体,其本身所具有的公共性使其设置的媒体议程拥有较高的公信力和权威性,因此有些公众还是倾向于从传统媒体上获知信息。在这种情况下,媒体议程则会对公众议程产生较大的影响。在媒介化抗争中,大众媒体为了体现客观和公正,对抗争者设置的个体议程不会全盘接受,往往会根据自身标准去建构媒体议程,在个体议程与媒体议程相互博弈的过程中,彼此商议、协调,形成融合议程影响公众。在抗争过程中,由于抗争者往往带有某种感性情绪,追求极端的意见表达,可能造成个体议程不能够全面客观反映事件本身,从而影响公众的正确认知,甚至产生极端行为。而通过媒体议程与个体议程的博弈往往会避免这种情况的发生。

五、政策议程的调整与改变

胡伟认为,当代中国的决策者是共产党领导层的权利精英,社会力量对公共政策的影响力极弱,这种政策制定模式是一种精英决策模式[12]。随着时代的变迁和新媒体的发展,这种状况得到了改善,“权力下放”“倾听民意”也成为决策者的共识。但是当政府权力缺乏监督,民众权利遭到忽视,政策的制订和实施则会引起质疑,公众往往会通过抗争的方式制造舆论压力,促使政府改变政策议程。

在媒介化抗争过程中,个体议程和媒体议程共同影响公众议程,公众议程直接影响政策议程。贾哲敏认为,互联网赋予公众更多的话语权与参与权,公众场域在“关注什么”这一层面具备了“反设置”能力,能够影响到政府议程。王绍光在《中国公共政策议程设置的模式》一文中提到了政策议程设置的“外压模式”。所谓外压模式是指议程提出者在注重事实与道理的同时,更多诉诸舆论,争取民意支持,试图借助公众给政府增“压”,通过外在压力使决策者设定议事议程[13]。而媒介化抗争中议程设置的最终目的就是为了建构这种“外压模式”。抗争者把抗争诉求设置成个体议程,在经过媒体聚焦后,迅速引起社会公众的关注。在这个过程中,如果公众对抗争者持以同情,进而认可抗争诉求的话,公众关注的焦点会逐渐放大并与抗争者结成“利益同盟”,使个体议程或媒体议程转换成公众议程,通过形成强大的舆论压力,迫使政府响应并改进政策议程。这是媒介化抗争中议程设置的理性模型,也体现了政策议程设置中外压模式的特点,同时也说明政策议程作为媒介化抗争中议程设置的最后一个环节,是层层递进的,取决于其他议程设置的效果。

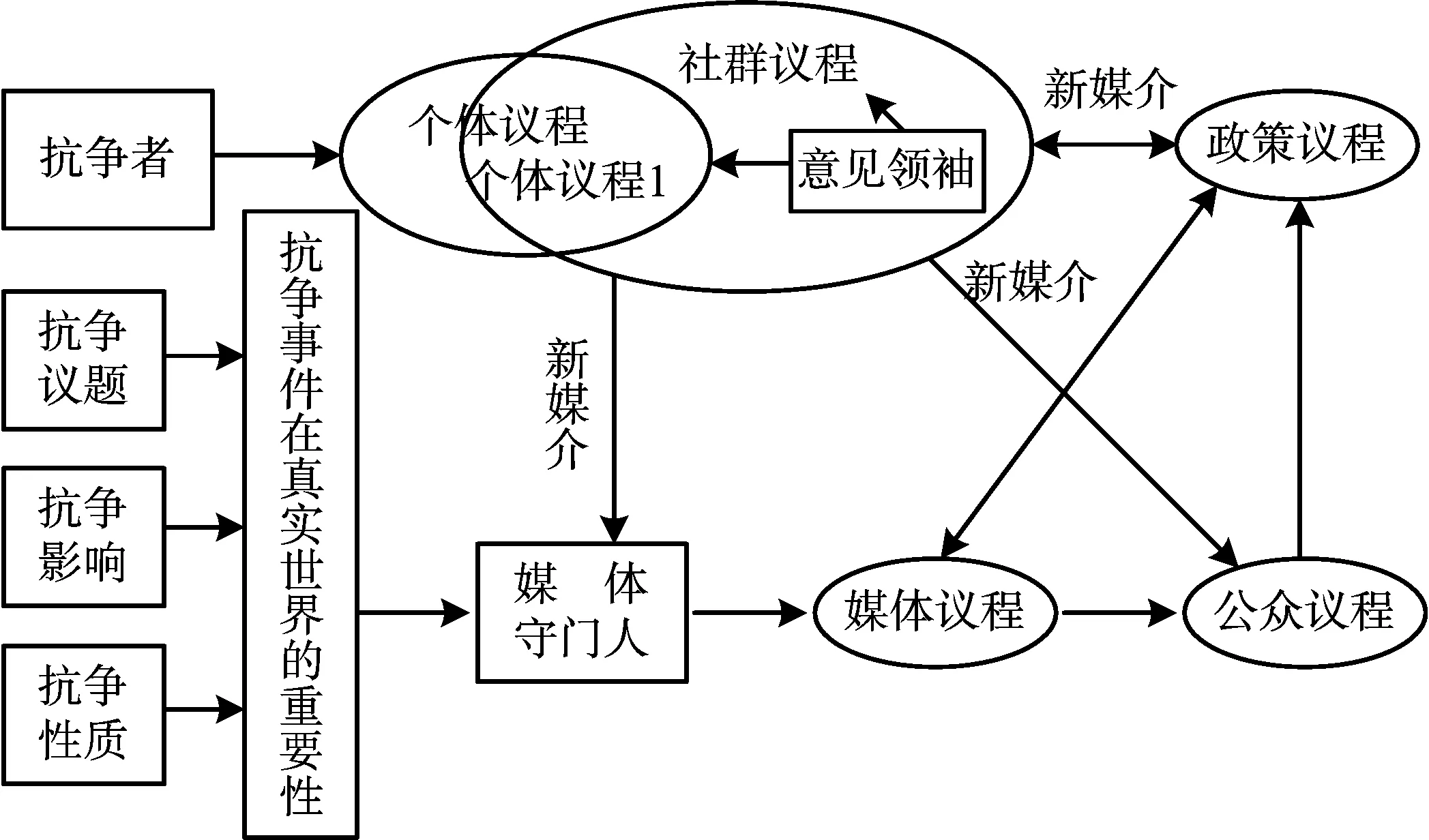

通过以上论述,已经大致勾勒出个体议程、社群议程、媒体议程、公众议程以及政策议程的动态关系,可以绘制出一张媒介化抗争中的议程设置模式(图1)。

图1 媒介化抗争中的议程设置模式

该模式图是阐述在新媒介环境下,媒介化抗争中的议程设置模式及其议程之间的流向和动态关系。在该模式中,抗争者是议程设置的发起者,首先设置个体议程,进入社群议程,意见领袖对个体议程和社群议程产生影响,个体议程在和社群议程博弈的过程中产生个体议程1;接下来议程设置流向出现两条路径,一是公众可以直接通过新媒介了解个体议程1,使个体议程1成为公众议程,继而转化为政策议程,最后政策议程对个体议程1产生影响,完成媒介化抗争中的议程设置;还有一条路径是,抗争者通过新媒介使个体议程1传递给媒体守门人,媒体守门人根据抗争事件在真实世界的重要性,在个体议程1的基础上设置媒体议程,继而完成以下议程设置过程。在此过程中,政府也可能直接在媒体议程的基础上设置政策议程。

媒介化抗争是抗争者通过新媒体制造具有新闻价值的事实,主动吸引传统媒体关注进而推动利益诉求获得解决的一种抗争方式。与中国早期的抗争相比,媒介化抗争中的抗争者会根据抗争目的和性质的不同,选择适合的媒体作为抗争手段和诉求对象,通过主动设置个体议程,与抗争社群中的意见领袖进行博弈形成社群议程,进而影响媒体议程、公众议程和政策议程。在这一过程中,传统议程设置的议程关系被颠覆,议程流向出现翻转,呈现出“抗争者为主、媒体为辅”的抗争形态,抗争者的主体性也更加凸显。

参考文献:

[1]孙立平.博弈:断裂社会的利益冲突与和谐[M].北京:社会科学文献出版社,2006.

[2]陆学艺,李培林,陈光金.社会蓝皮书:2013年中国社会形势分析与预测[M].北京:社会科学文献出版社,2012.

[3]陈天祥.“媒介化抗争”:一种非制度性维权的解释框架[J].江苏行政学院学报,2013(5):90-96.

[4]黄振辉.表演式抗争景观、挑战与发生机理——基于珠江三角洲典型案例研究[J].开放时代,2011(2):70-84.

[5]刘钊,何威.从大众媒介校验社会运动集体目标的构建——基于系列“PX事件”中的大众媒介报道的研究[J].编辑之友,2014(3):76-80.

[6]王金红,林海彬.互联网与中国社会抗争的离场介入——基于“乌坎事件”的实证分析[J].华南师范大学学报:社会科学版,2014(2):87-95.

[7]王金红,林海彬.互联网与中国社会抗争的离场介入——基于“乌坎事件”的实证分析[J].华南师范大学学报:社会科学版,2014(2):87-95.

[8]李艳红,杨梵.文化资本、传播赋权与“艺术家”都市空间抗争:对J市艺术区拆迁集体维权行动的研究[J].传播与社会学刊,2013(26):33-73.

[9]赵鼎新.西方社会运动与革命理论发展之述评——站在中国的角度思考[J].社会学研究,2005(1):168-202.

[10]白红义.环境抗争报导的新闻范式研究——以三起邻避冲突事件为例[J].现代传播,2014(1):45-50.

[11]王斌,古俊生.参与、赋权与连结性行动:小区媒介的中国语境和理论意涵[J].国际新闻界,2014(3):92-108.

[12]胡伟.政府过程[M].杭州:浙江人民出版社,1998.

[13]王绍光.中国公共政策议程设置的模式[J].开放时代,2008(2):42-54.

责任编辑:孙义清

中图分类号:G206

文献标识码:A

文章编号:1007-8444(2016)04-0553-06

收稿日期:2015-12-08

基金项目:2015年度江苏高校哲学社会科学研究项目“新媒介环境下的媒介化抗争及其议程设置研究”(2015SJB690)和“‘微时代’政务微博与地方政府公信力建构研究”(2015SJB689)。

作者简介:戴海波(1982-),副教授,博士研究生,主要从事传播理论、媒介传播与社会运动研究。