基于创新驱动发展战略的辽宁科技创新体系建设

冉清文

(渤海大学 教改与教学质量评估中心,辽宁 锦州 121013)

基于创新驱动发展战略的辽宁科技创新体系建设

冉清文

(渤海大学 教改与教学质量评估中心,辽宁 锦州 121013)

摘要:分析辽宁省科技创新的现状,指出存在的不足及原因,建立了适应创新驱动发展战略要求的科技创新体系路径,强化辽宁科技创新领导小组的作用,加强科技法律法规建设,完善科技市场,加强科技中介组织建设,形成产学研深度合作的新机制.

关键词:创新驱动;发展战略;科技创新;体系

0引言

党的十八届五中全会指出:创新是引领发展的第一动力,必须把创新摆在全国发展全局的核心位置,而科技创新具有引领作用.要充分发挥科技创新的引领作用,必须深入实施创新驱动发展战略.因此,建立适应创新驱动发展战略要求和科技发展规律,符合辽宁科技发展的实际,发挥各方面优势,对经济社会发展提供稳定支持的科技创新体系,具有重要的现实意义.

1辽宁省科技创新的现状

为进一步深入实施创新驱动发展战略,推动国家振兴东北老工业基地战略的实施,辽宁省委、省政府颁布了《关于提高科技创新能力加速老工业基地振兴的决定》,对科技创新活动做了具体的部署.辽宁省科技厅分别出台了《辽宁省产业技术创新体系建设方案》和《辽宁省产业技术创新平台建设管理办法》等,提出了辽宁省科技创新的目标、原则、主要任务和保障措施.经过多年的建设和打造,辽宁省科技创新体系建设取得了可喜的成就,科技投入逐年增加,科技成果和成果转化逐年增多,企业与研究机构、高校的联合不断加强,科技队伍逐步扩大,科技创新服务体系逐步形成.到2014年,全年研究与试验发展(R&D)经费支出497.0亿元,比上年增长11.5%.从事科技活动人员29.1万人,其中研究与试验发展(R&D)人员16.2万人;专利申请37860件,其中发明专利申请18417件;授权专利19525件,其中授权发明专利3975件.有6项成果获国家科技奖,其中自然科学奖2项、科技进步奖2项;有263项科技成果获省科技进步奖;技术市场成交各类技术合同11578项,技术合同成交额250.9亿元〔1〕.

当然,也必须看到,辽宁省科技创新体系建设还存在着许多不足.正是这些不足掣肘了科技创新潜力的发挥,使辽宁省科技创新活动与东北老工业基地振兴的需要还不十分适应.

全国科技进步统计监测中根据指数法来消除量纲影响,因此,各级监测值均可称为“指数”.各级指数计算方法如下:

①将各三级指标除以相应的监测标准,得到三级指标的监测值,即为三级指标相应的指数,计算方法为:

其中:xijk为第i个一级指标下、第j个二级指标下的第k个三级指标;x..k为第k个三级指标相应的标准值;当dijk≥100时,取100为其上限值.

②二级指标监测值(二级指数)dij..由三级指标监测值加权综合而成,即

其中:wijk为各三级指标监测值相应的权数;nj为第j个二级指标下设的三级指标的个数.

③一级指标监测值(一级指数)由二级指标监测值加权综合而成,即

其中:wij.为各三级指标监测值相应的权数;ni为第i个一级指标下设的二级指标的个数.

④总监测值(总指数)由一级指标加权综合而成,即

其中:wi.为各三级指标监测值相应的权数;n为一级指标个数.

1.1科技投入与产出均不足

科技创新需要有充足的经费作支撑,辽宁科技经费即研究与试验发展经费投入虽然逐年增多,2014年为497.0亿元,但也只占全省生产总值的1.74%,远未达到全国2.09%的平均水平.科技活动投入指数虽然比2013年提高了1.63%,但仍然低于全国平均水平〔2〕.

2014年辽宁省科技活动投入指数为58.45,位列全国第十二名.比2013年的投入指数56.82提高了1.63%.科技活动产出指数方面,辽宁省2013年科技活动产出指数为52.59%排名全国第8名,2014年排名第7,指数为63.79%.科技活动效果不理想,产出低,只有6成多一点的科技活动形成了成果,低于全国平均水平近5个百分点.

在科技活动产出指数的排序中,全国科技活动产出指数为 68.14%,将 2014 监测与 2013 监测相比较,全国科技活动产出指数提高了8.92个百分点,辽宁与安徽、山西、四川和湖南等其他6个地区增幅超过了10个百分点.

因此,指数的高低直接反映出辽宁省科技投入与产出的水平.

1.2高新技术产业化水平较低,阻碍促进经济社会发展

大部分高新技术没有进入生产领域,转化为产业.数字显示,有55%的高新技术成果仍处于理论形态,被束之高阁,没有产业化.

以2014年全国高新技术产业化指数和辽宁数据为例,辽宁地区高新技术产业化水平低于全国高新技术产业平均水平近8.57%.以2014年数据为例,科技促进经济社会发展的作用虽高于全国平均数,但仍有3成以上的创新技术没有被应用到经济社会发展的第一线,成为无用或无效研究.综合科技进步水平在全国排名比较靠前,名列第八,但仍低于全国平均水平近4个百分点.

1.3科技进步环境不理想

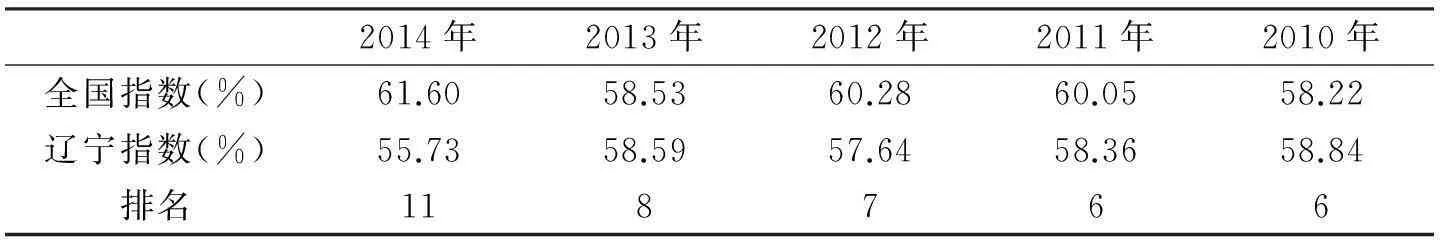

从科技进步环境指数历年排名上看,辽宁省始终排在全国的前列,基本与全国平均水平持平.但通过下面表1可以看出,2010-2014年辽宁省科技进步环境指数近5年呈下降趋势,全国排名从2010年的第6位下滑到2014年的第11位.

表1 近6年科技进步环境指数

2辽宁科技创新存在不足的原因

科技创新是提高国家竞争力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置〔3〕.当前我省科技创新存在的不足是由多种原因造成的,既有政府组织协调方面的问题,也有科技市场不健全的问题,更与科技创新主体间联合层次低、配合不到位,比较优势没有发挥出来有关.

2.1企业科技创新的积极性和主动性不足,制约了新技术、新成果的产业化进程

科技创新是企业获取市场竞争优势、培育核心竞争力的基础,也是优化地区产业结构、提升地区竞争力的重要手段〔4〕.辽宁境内国有大中型企业居多,对新技术、新成果有很强的吸纳度.为了生存和发展,也急需用新技术、新成果改造旧技术、旧设备,但它们是国家的命根子,并没有真正成为自主经营、自负盈亏的市场主体,新技术、新成果完全由政府按计划无偿配置,旧技术、旧设备的改造与更新,完全按政府计划进行,不需市场供给.同时,国有企业本身具有垄断性,有独特优势,捧着“铁饭碗”,吃着“大锅饭”,没有竞争压力,依靠政府政策就能颐养天年,自然没有科技创新的动力,也没有利用新技术、新成果进行技术革新的积极性和主动性.

2.2产学研合作不密切,没有形成全面协调的科技创新合作机制

企业、研究机构和高校隶属不同的部门,相对独立,有各自不同的目标和利益追求.受利益藩篱的禁锢,相互间的合作与交流一直不十分畅通.改革开放以来,这种“鸡犬之声相闻,老死不相往来”的局面有所突破,产学研合作有了一定程度的发展.据统计:在辽宁,有90%以上的大中型企业与科研机构、高校建立了技术合作关系.但合作大都处于低层次的战术层面,未进入战略层面,三者之间合作研究,共同开发,实现双赢的机制没有完全形成.也就是说,这种合作是短期的、分散的、不稳定的.在企业、研究机构和高校之间没有形成长久的技术开发或技术支持机制,也没有形成从新技术研发到应用的科技创新链,不能实现技术创新与技术应用的平稳过渡.

2.3科技中介组织的作用未得到充分发挥,新技术新成果难以推广

随着市场经济的发展,科技中介组织大量出现,科技中介组织的角色问题是深入研究区域创新系统的重要问题,其关系到发展决策与战略方向是否符合科技中介组织的发展规律和本质特征,能否有效作用于我国科技发展的实践〔5〕.但科技中介组织发展不充分,内部机制不完善,职能也不健全,不能及时发布和传播相关科技信息.研究机构和高校不能及时了解企业的技术需求,也不能及时将新技术和新成果向社会发布;企业不能及时将技术需求和要攻破的技术难题向社会发布,以求得社会的支持,更不了解科研机构和高校的创新技术和成果,用以更新旧技术、改造旧设备.科技中介组织还不适应社会发展需要,牵线搭桥作用未得到真正发挥,造成科技服务链不完整、不衔接和不稳定,创新技术和成果难以得到及时的应用和推广.

3建立适应创新驱动发展战略的科技创新体系的路径

建立适应创新驱动发展战略要求的科技创新体系必须充分发挥政府的领导和组织作用,搞好顶层设计,完善科技创新与应用的法律法规,发挥市场在科技资源配置中的决定作用,调动科技创新主体的积极性和主动性,走产学研密切合作、协调发展的科技创新之路.

3.1建立产学研联合技术创新机制,深化合作体系,形成科技创新到科技应用的完整流程链

企业、研究机构、高校在科技创新与应用中各有优势.企业的优势不在技术创新,而在技术应用,是新技术和新成果应用的舞台.这里有庞大的技术工人队伍,拥有先进的生产线.研究机构和高校的优势不在新技术和新成果的应用,而在科技创新,是研发新技术、形成新成果的舞台.这里有庞大的科研队伍,良好的研究条件、研究氛围和研究基础,完备的试验设备.

建立产学研联合技术创新机制就是在企业与研究机构和高校之间形成科技创新合作联盟,加强深度联合与合作,发挥各自的长处和优势,形成科技创新与应用的完整流程链.企业把研究机构和高校作为自己技术创新的基地,把全部精力投入到新技术和新成果的应用上,运用新技术改造旧技术,利用新成果建设新产业,实现“术业”的专攻.研究机构和高校把企业作为新技术和新成果应用的试验场和基地,在那里不但检验自己的新技术和新成果,也完成新技术和新成果从理论形态到实践形态的转化,把全部的时间和精力都投入到新技术、新成果的研发上,也实现“术业”的专攻.

通过产学研的深度联合,实现科学研究、创新技术、生产实验、新技术应用的专业化、职业化和精细化,达到了科技创新与科技应用完美统一.研究机构和高校能够根据企业的技术需求,进行科技创新,为企业发展提供可持续的技术支撑;企业及时将研究机构和高校的创新技术和产品应用于生产,完成创新技术向实用技术的转化,加速技术与产品的结构调整与升级,提高市场竞争力,也为科学研究提供了研究课题和创新空间.

3.2完善科技市场,充分发挥市场在科技资源配置的决定作用,科学合理地配置科技资源

在市场经济条件下,科技资源配置主要是通过市场完成的.除一些重大科技创新活动由政府领导和组织外,一般的技术创新活动完全由市场配置.建立完善的科技市场,充分发挥市场在科技创新中的导向和牵引作用,实现科技资源配置的科学、合理.

科技市场是科技创新与经济社会发展联系的纽带,科技成果向产业转化的桥梁.通过科技市场,企业发布科技需求、急需攻克的技术难题等信息,吸收社会各方面的科技人才,寻找适合企业发展需要的创新技术和成果,破解技术难题和技术瓶颈,满足企业发展对高新技术的需求.研究机构和高校发布创新技术和成果信息,寻求科技创新的合作者,创新技术和成果的使用者;根据企业发布的科技需求信息,确定研究课题和研究方向,组建科技创新团队或科技攻关团队,直接与企业进行联合与合作,解决企业发展的技术难题,既使科技创新做到有的放矢,避免盲目性,也杜绝了科技资源的浪费.

3.3建立完备的科技法律法规体系,加强科技创新和应用的法律支持

建立社会主义法治国家是实施依法治国的重要目标,而建立完备的科技法律体系,依法支持和保护科技创新和应用也是建设科技创新体系的重要内容.

建立健全科技创新和应用的法律法规,形成完备的法律体系,依法保障科技创新,依法保障创新技术和成果的推广与应用.强化知识产权保护,保护科技创新者、科技成果所有者、科技推广者和使用者的合法权益.

制定企业创新科技与成果应用责任法.企业作为科技创新的主体,必须依法进行科技创新,加大对科技创新的投入,强化对创新技术与成果的应用,加速技术的更新换代.以法律的形式对企业的科技投入、对创新技术和成果的应用、没有达到法定要求承担的法律责任等,都做出明确规定,促使企业及时运用创新技术和成果,加速创新科技向实际应用转化,实现创新成果产业化.

制定科学研究与创新社会责任法.研究机构和高校作为科技创新和成果的研发者,必须为经济社会发展服务,紧紧围绕经济建设的主战场,破解制约经济社会发展的技术难题,为企业攻克技术难关、突破技术瓶颈提供支持.以法律的形式规范和约束研发者的科学研究活动,一方面,科学研究必须为经济社会发展服务,满足经济社会发展对科技创新的需要;另一方面,必须解决企业发展中出现的技术难题或技术瓶颈,直接将科学研究成果应用到生产第一线,转化为现实生产力.促使研发者走出书斋,进入经济建设第一线,发现科技问题和束缚企业发展的技术瓶颈,探求科学研究的项目,提高科技创新的实用性,将科技创新直接应用于生产实践,解决实际问题.同时,推广自己的创新技术和成果,及时将创新技术和成果投入到生产实践中,实现创新技术和成果的产业化.

通过法律法规,使科技创新立足于经济社会发展,立足于企业需求,加快在生产实践中的应用,杜绝没有任何应用价值的研究,避免人财物的浪费.

建设科技创新体系必须遵循科学研究和科技发展的一般规律,更新观念,彻底打破山头主义,消除企业、研究机构、高校各自为政、相互封闭的现象,克服科技创新与科技应用脱节的现状,实现产学研的深度融合.

参考文献:

〔1〕辽宁统计局.2014年辽宁省国民经济和社会发展统计公报[N].辽宁日报.2015.3.1.

〔2〕江苏科技信息中心.2014全国及各地区科技进步统计监测结果[EB/OL].[2015-02-11].http://www.jssts.com/ltem/521.aspx.

〔3〕赵敏.加快推进我国科技创新发展〔J〕.企业改革与管理,2014,10(20):154-155.

〔4〕郭娅娟.企业科技创新中的地方政府职能分析〔J〕.企业经济,2012,2(2):185-186.

〔5〕张明明.区域创新系统中科技中介组织的角色〔J〕.科技进步与对策,2011,10(20):10-13.

Construction of Liaoning scientific and technological innovation system based on innovation- driven development strategy

RAN Qing-wen

(Center for Teaching Reform and Teaching Quality Assessment,Bohai University,Jinzhou 121013,China)

Abstract:The paper analyzed the status quo of Liaoning scientific and technological innovation system and pointed out the problems and their underlying reasons.Scientific and technological innovation system based on innovation-driven development strategy was established in the following ways: strengthening the effective role of Liaoning Scientific & Technological Innovation Leading Group; reinforcing the construction of scientific and technological laws and rules; perfecting the scientific and technological market; strengthening the construction of intermediary organizations and promote in-depth cooperation of enterprises,universities and research institutes.

Key words:innovation-driven; development strategy; scientific and technological innovation; system

收稿日期:2015-02-20.

基金项目:辽宁省教育厅项目(No:LN2016023470).

作者简介:冉清文(1962-),男,博士,教授,主要从事政治与行政管理学方面的研究.

通讯作者:ranqingwen1962@163.com.

中图分类号:G304

文献标志码:A

文章编号:1673-0569(2016)02-0150-05