中国土地财政与城乡关系的互动影响

杨孟禹, 张可云

(中国人民大学 经济学院,北京 100872)

中国土地财政与城乡关系的互动影响

杨孟禹, 张可云

(中国人民大学 经济学院,北京 100872)

摘要:土地财政和城乡关系之间相互影响,其中土地财政对城乡关系的影响可能是非线性的。基于面板数据的联立方程模型的经验分析发现,改善城乡关系对土地财政有拉动作用,且土地财政对城乡关系的影响呈倒U型关系;分地区研究表明:东部和中部地区,土地财政对城乡关系的影响呈倒U型关系,且东部地区为负,中西部地区为正;东部地区城乡关系的改善对土地财政有拉动作用,而中西部地区的拉动作用相对较小。

关键词:土地财政; 城乡关系; 统筹城乡发展; 政府行为

一、引言

城乡关系问题历来备受中央政府重视。2003年提出的“五个统筹”的内容之一正是统筹城乡发展,2008年中共十七届三中全会通过的《决定》指出要“着力破除城乡二元结构、形成城乡经济社会发展一体化的新格局”,2013年中共十八届三中全会提出要“形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农城乡关系,让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果”。在“美丽中国”的执政理念 、“记得住乡愁”的城镇化背景下,城乡关系已经不再是单纯的经济问题,它更体现在信息交互、要素流动和生态文明等各个方面,其已经由单一的经济联系向综合的空间、经济、社会、生态环境等多方面延伸。自从1994年的分税制改革以来,地方政府的收入明显减少,但原来的事权却一件不少,这种财权和事权的失衡,直接成为土地财政形成的制度根源[1],此外地方官员也受到职位晋升锦标赛[2],以及投资冲动[3]等因素的激励,最终土地成为地方政府的主要财政工具。实际上,土地本身也是城乡关系面临的重要问题,作为财政工具的土地使得土地财政和城乡关系变得更加复杂,多数学者认为土地财政不利于城乡收入差距缩小[4-6],并拉大城乡消费差距[7],显然他们认为土地财政加剧了城乡经济关系对立化;然而在现行的财政分权制度安排和地方政府行为模式下,从理论上讲这样的机理是可能存在的:如果地方政府的支出偏好一定,土地财政能加强地方政府对于解决城乡矛盾的财政支出,那么缓解城乡关系也不是不可能实现。事实上,在我们的研究期内(2000—2011年),由于影响地方政府行为的主要制度较为稳定,地方政府的支出偏好不会存在大的变动,地方政府间的财政支出行为也应是相似的,异质性并不强;此外,土地财政是一种引致需求,即经济发展对土地要素产生了需求,地方政府之所以热衷于“卖地生财”,正是对这种需求的响应。经济越发达的地区,土地财政激励越大,无论是征地行为本身,还是土地财政引起的房价上涨,都可能导致城乡关系走向对立。那么,土地财政究竟是改善城乡关系呢,还是使城乡关系在对立化上越走越远?本文从城乡关系和土地财政的内生性着手,结合刻画这种内生性的面板联立方程模型展开实证研究。这将对中央或地方政府制定应对之策,对完善地方治理体系、控制土地财政规模、形成健康城乡关系有重要意义。

二、文献综述

针对城乡关系问题,国外学者率先进行了研究。由于工业化引起的日益尖锐的城乡矛盾,从城市规划层面,霍华德较早提出了“田园城市”的设想,他认为“城市和乡村都各有其优点和相应缺点,而城市—乡村则避免了二者的缺点”[8];从城市发展的角度,芒福德则认为“城与乡不能截然分开,它们同等重要,城与乡应当有机结合在一起,如果问城市与乡村哪一个更重要的话,应当说自然环境比人工环境更重要”[9],这些经典理论对城乡治理理论的发展产生了深远影响;此后学者们相继提出了区域网络理论[10]、城乡一体理论[11]、城乡演化五阶段论[12]和城乡连续体理论[13]等。如果将城乡看作两个区域,那么可以借鉴当前国外学者对于区域关系与区域收入差距方面的研究,他们主要从要素市场一体化和商品市场一体化两个角度进行分析,如Krugman & Venables[14]以欧洲为例进行的实证研究发现,欧洲一体化首先通过贸易的途径扩大收入差距,然后再降低国别之间的收入差距;Alderson & Nielsen[15]的研究也认为,经济一体化扩大了收入差距;而Beckfiled[16]的研究则发现,一体化与收入差距呈非线性关系,当一体化程度较低时,扩大了收入差距,而当一体化程度较高时,却有利于收入差距的缩小,这与Bouvet[17]的结论是类似的,即一体化对收入差距的影响可能是正的,也可能是负的;显然无论是地区一体化还是城乡一体化,都与地方政府财政支出行为有关,西方虽然不存在“土地财政”现象,但一体化的推进必与地方政府的财政宽松程度有关;于中国而言,土地财政必定是影响财政宽松程度的主要因素。因此土地财政与收入差距间的作用机制较为复杂,不同时期,不同区位,它们的关系可能各不相同。

城市财政制度是影响城乡关系变迁的主要因素。在中国的城市化过程中,由于分税制改革,更多的社会服务与管理职能被转移到地方政府,地方财政压力骤增;然而由于中国“二元结构”所具有的劳动力供给无限性特征终将消失,这又将促使地方政府不得不保持较低的税收、提供优质廉价的服务,以吸引更优质的劳动力和企业[18],财政压力也就无法通过税收来缓解,这是地方政府依赖土地财政的主要原因之一;此外,在城乡一体化过程中,地方政府还承担着一系列“兜底”的职能,如完善失地农民社会保障制度、解决失地农民就业等问题[19],加剧了地方政府财政压力,从而土地财政成为多数地方城府地方财政融资的主要手段。土地财政能滋生公务员腐败[20],对城市房价具有推动作用[21],而房价上涨会拉大城乡收入差距[22];同时土地出让收入的公共性支出倾向不明显[23],具有“农村补贴城市”的特征,其有利于增加经济性公共品的供给,但对非经济性公共品供给并无积极作用[24],显然这种支出偏向进一步拉大了城乡差距;此外,还有学者研究表明土地财政对城乡消费差距、城乡收入差距有显著的正向影响[4-6,25],土地财政对城乡收入差距的影响既有正向再分配效应,也有逆向再分配效应,表现为典型的倒U关系[26]。

从上述文献梳理可以发现,国内学者对土地财政的研究主要集中在两种观点,一种观点认为土地财政的根源是由于分税制改革引起的财政压力[27];另一种观点则认为土地财政的根源是地方政府“土地引资”[28];土地财政与城乡关系方面则主要集中在土地财政与城乡收入差距、城乡消费差距,以及财政支出行为与城乡差距等问题,缺乏对土地财政和城乡关系系统研究的文献。更重要的是,当前多数文献都是假设变量间只有单向联系,鲜对变量间可能存在的内生性进行讨论。本文将采用中国各省的经验数据,用联立方程来分析土地财政和城乡关系变动间的内生联系。

三、土地财政与城乡关系

(一)核心概念

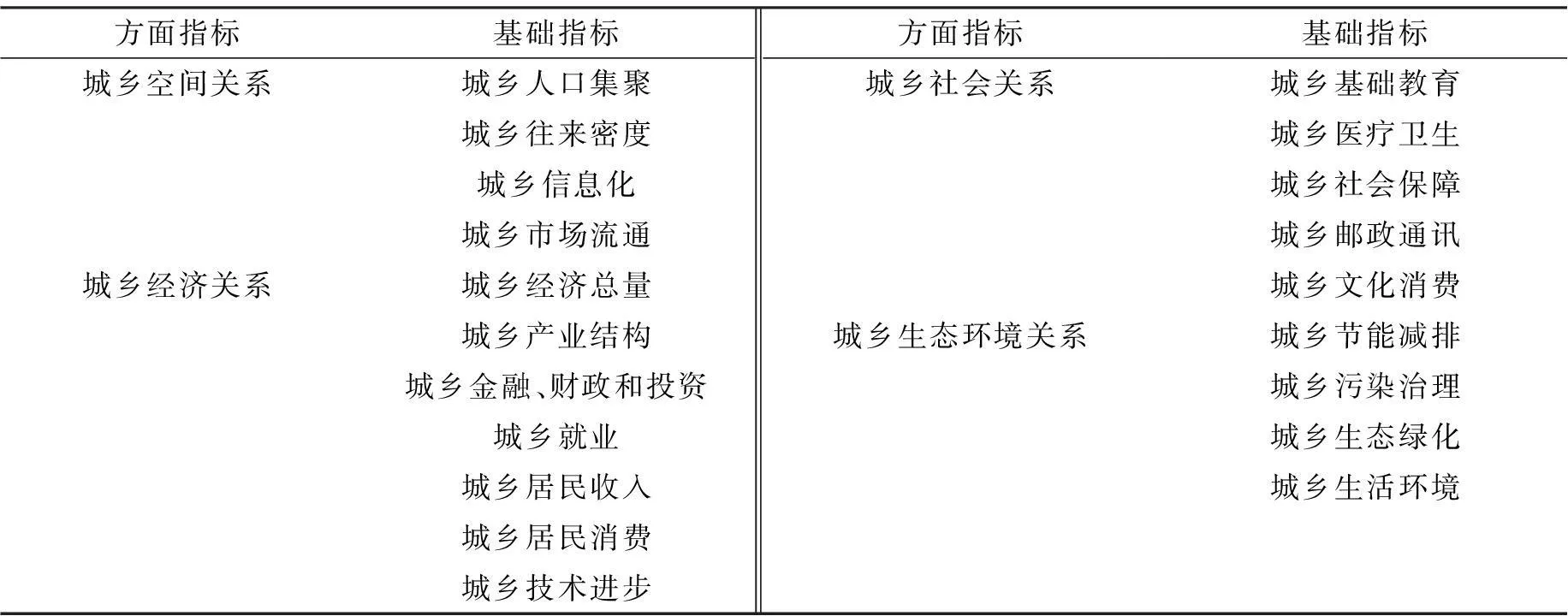

土地财政是指地方政府利用土地获取预算内和预算外收入的行为,主要指地方政府以土地出让获取的土地出让金、以刺激建筑业和房地产业发展获取的税收以及以土地为抵押获取的借债收入。对于城乡关系,本文采用了周江燕、白永秀[29]关于城乡一体化的评价指标体系,该指标体系更注重城乡之间的互动,符合本文城乡关系的定义。

表1 城乡关系的评价指标体系

参考资料:周江燕、白永秀(2014)。

(二)作用机理

土地财政可能通过寻租形成地方政府财政支出行为的“城市偏向”,拉大城乡差距,也可能通过提高政府对农村的财政支出能力,促进城乡一体化。寻租行为主要存在两种方式:一是土地经营企业在一级市场上的竞争性寻租活动;二是所有企业对政府收入的分配进行寻租竞争;薛白、赤旭[20]认为,在土地一级市场内,如果土地价格和利息不变,企业经营土地的收益取决于其寻租能力;如果地方政府的收入依赖于土地财政,这些收入在一定程度上通过微观市场主体的寻租活动决定其在不同行业和企业之间的分配,地方政府倾向于更多地分配给那些有利于地方财政收入持续增长的经济单位。显然,在寻租竞争中,城市企业比乡村企业具有更大的成功可能性,最终形成土地出让、财政支出的“城市倾向”。由于城乡关系涉及空间、经济、社会、生态环境等方面,如果要改善城乡关系则意味着地方政府可能面临高额民生支出,这种支出一旦产生,便会形成支出惯性,最终随着城乡关系的改进,土地财政规模也越来越大,城乡关系与土地财政间可能存在双向关系。

软预算约束理论[30]认为一个组织必须有相应的收入作为支撑,如果没有其他外部支撑体系,该组织会面临关闭的局面,这称为组织受到硬预算约束;反之,如果该组织有其他外部支持体系,该组织会受到软预算约束,这意味着受到软预算约束的组织总会想办法尽可能的获取额外收入,以缓解自身的财政压力。中国地方政府的土地财政收入规模巨大,为地方政府提供了大量的额外收入,甚至有研究表明,中国东部土地财政规模相当于甚至大于财政预算收入规模[31]。另外,城市空间结构和空间形态会影响政府的土地财政,而城市空间结构形态直接与城乡关系相关,黄赜琳等[32]研究表明,因城市扩张的需要,经济越发达的地区,土地财政问题也越严重。城乡一体化越高的地区,由于经济发展水平高,城市扩张更快,土地财政可能更严重。

土地财政还可以通过再分配效应影响城乡收入差距。杨灿明和詹新宇[26]认为,土地财政具有正向和逆向的分配效应。其中逆向的分配效应表现为两方面:其一,由于地方政府是土地市场的垄断者,能单方面制定赔偿标准,加之集体产权的缺失使得被征地农民在讨价还价中处于劣势,农民仅能获得较低的土地补偿金;雪上加霜的是,许多“失地”农民由于缺乏非农就业能力,处于“失业”状态,“双失”群体的存在导致成为城乡关系走向对立化;其二,由于土地财政不纳入地方财政预算,也不上缴,房地产市场成为地方政府通过土地财政拉动经济的主要工具,地方政府凭借其在土地市场的垄断地位,可能通过制造供小于求的土地市场,以获取高额的土地出让金,从而推动房价上涨,城市普通居民、进城务工人员以及新毕业大学生成为最终的买单者,拉大城乡收入差距。土地财政的正向分配效应也表现在两个方面:其一是土地财政促进了就业,这是因为土地财政能提高地方政府经济发展的积极性,增加地方政府的财政收入和支出,加快固定资产投资,引进企业、兴建各种工业园区,增加了城乡居民的就业机会,有利于城乡收入差距的缩小;其二是土地财政增加了公共产品供给。土地财政弥补了地方政府的财政缺口,自然能增加在公共福利方面的支出;另外,土地财政增加了农村居民的财产性收入,正是通过土地流转,农民从中获取了土地经营收益,为农民多元化的收入增加了渠道。可见,土地财政对城乡收入差距的影响,正向和逆向的分配效应相互交织,且城乡关系对土地财政也有影响,二者并不是简单的线性关系,而更可能是非线性的。这需要通过建立计量模型进行检验。

四、模型设定与计量分析

(一)模型设定

上述分析表明,土地财政和城乡关系间存在着双向关系,其中土地财政对城乡关系的影响可能是非线性的,具有联立特征;然而普通计量模型严格假定因变量和自变量间不能存在内生性,为此用面板联立方程模型来描述二者的内在作用机制,建立如下方程:

(1)

LFRit=β0+β1URQit+β2CORit+β3PSEit+β4PGDPit+β5DENit+ξit

(2)

其中,URQit和LFRit分别表示城乡关系指数和土地财政两个内生变量;COR、PGDP、IND、IUM、INE、PSE 、DEN 和HUM分别表示每个方程的外生变量。下标i和t分别表示地区和时间;α0、β0为截面效应;α1、α2、α3、α4、α5、α6和β1、β2、β3、β4、β5为待估系数;uit、ξit为随机误差项;前文分析表明,土地财政对城乡关系的影响是复合型的,首先在模型中加入了土地财政的二次、三次和四次项,但估计结果均不显著,所以在模型中仅考虑二次项。

(二)变量与数据

由于数据可得性问题,以及西藏数据严重缺乏,本文选取的样本为中国大陆除西藏外的30个省、市、自治区,样本期为2000—2011年共12年。变量的度量方法及数据说明如下:

核心变量:①城乡关系(URQ),采用由周江燕、白永秀建立的关于“城乡一体化”的评价指标体系,该指标包括四个分项指标,分别是空间一体化、经济一体化、社会一体化和生态环境一体化,数据来源于周江燕、白永秀[29]的合作论文及周江燕的博士论文中有关章节;②土地财政规模(LFR),参考杨圆圆[33]的算法,我们采用与土地相关的税收和土地出让收益来估计,计算公式为:土地财政收入=土地增值税+城镇土地使用税+耕地占用税+契税+房产税+房地业所得税+土地出让收益,并剔除价格因素,数据来源于《中国国土资源统计年鉴》、《中国税务年鉴》和《中国财政年鉴》。

方程(1)的外生变量:①私企发展(INE),用私人企业就业人数占社会总就业人数的比来衡量,用来控制私企发展对城乡关系的影响,数据来源于《中国统计年鉴》;②产业结构升级(IND),用第三产业就业人员占全社会就业人员的比来衡量,用于控制产业结构的影响,数据来源于《中国统计年鉴》;③用城市化管理(IUM)来控制政府管理的影响,该指标的度量参考了张可云[34]的方法,数据来自国家统计局与民政部。若NCi与NPi分别代表i区域的城镇常住人口和总人口数量,RUi代表i区域的城镇化率,则i区域的城市化管理指数IUMi可表示为:

(3)

其中,IUMi是度量i区域的城市化管理率与城镇化率匹配程度的指数,其值越大,表明i区域的城市化管理率与城镇化率越匹配。RUMi为i区域的城市化管理率,NJDi与NXJi分别为i区域的街道数量与乡级单位数量。RUMi越大,i区域的城市化管理水平越高。RUMi反映了其制度变迁能力与城市管理水平,而城镇化率在很大程度上反映了一个区域与地区的经济发展水平,将两者结合起来考察,能揭示城市化管理能力与经济发展水平的匹配程度;④平均受教育水平(HUM),采用各地区六岁及以上人口平均受教育年限来表示,人均受教育年限=(样本含小学文化程度人口数×6+初中×9+高中×12+大专及以上×16)/六岁以上抽样总人口,数据来自《中国统计年鉴》。

方程(2)的外生变量:①反腐败力度(COR),国内文献对腐败程度的度量主要有周黎安和陶婧[35]的“腐败案件数量对数法”、吴一平和芮萌[36]的“腐败案件与地区人口比值法”以及张军等[37]、傅勇[38]的“腐败渎职立案数与在职人员数量比值”。我们用“腐败渎职立案数与万人在职人数比”表示。需要说明的是,“对于反腐败的指标可能存在两种解释,某地的立案数越大,可解释为该地腐败更严重,但也可能是该地的反腐败力度较大的结果”,本文基于后一种解释,有关该指标的详细讨论可参见张军等人的研究[37],数据来自《中国检察年鉴》和《中国统计年鉴》,部分数据来自《中国法律年鉴》、统计报告等资料;②经济发展水平(PGDP),用各省的人均GDP来衡量,用于控制经济发展水平的影响,数据来源于国家统计局;③对外开放度(FDI),用FDI与全国的GDP之比表示,以控制对外开放的影响。因为中国自治性不强的财政分权和垂直控制的行政管理体制,直接促使地方官员吸引更多FDI,由此拉动经济增长,取得政绩以获取晋升机会,数据来源于《中国统计年鉴》;④财政压力(DEN),用于控制地方政府的财政负担,人口密度越大、城乡一体化越强的地区,财政压力可能更大,数据来自《中国统计年鉴》。

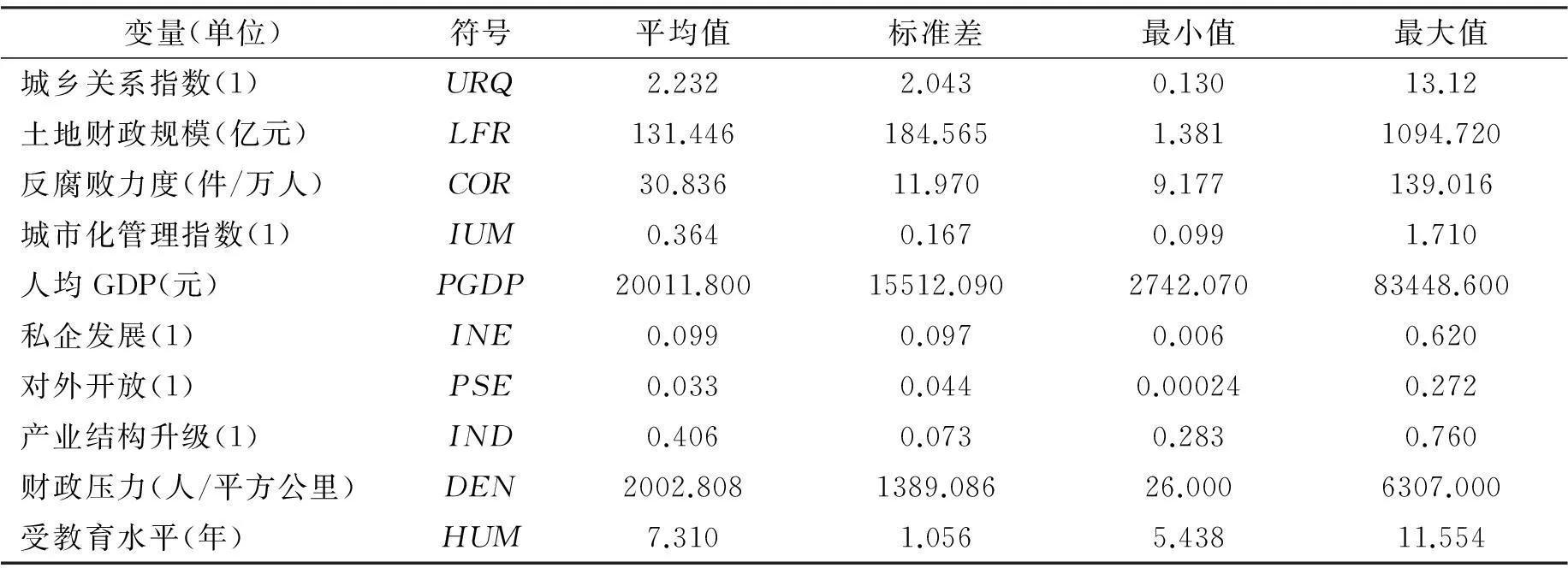

表2 各变量的统计学描述

(三)全样本分析

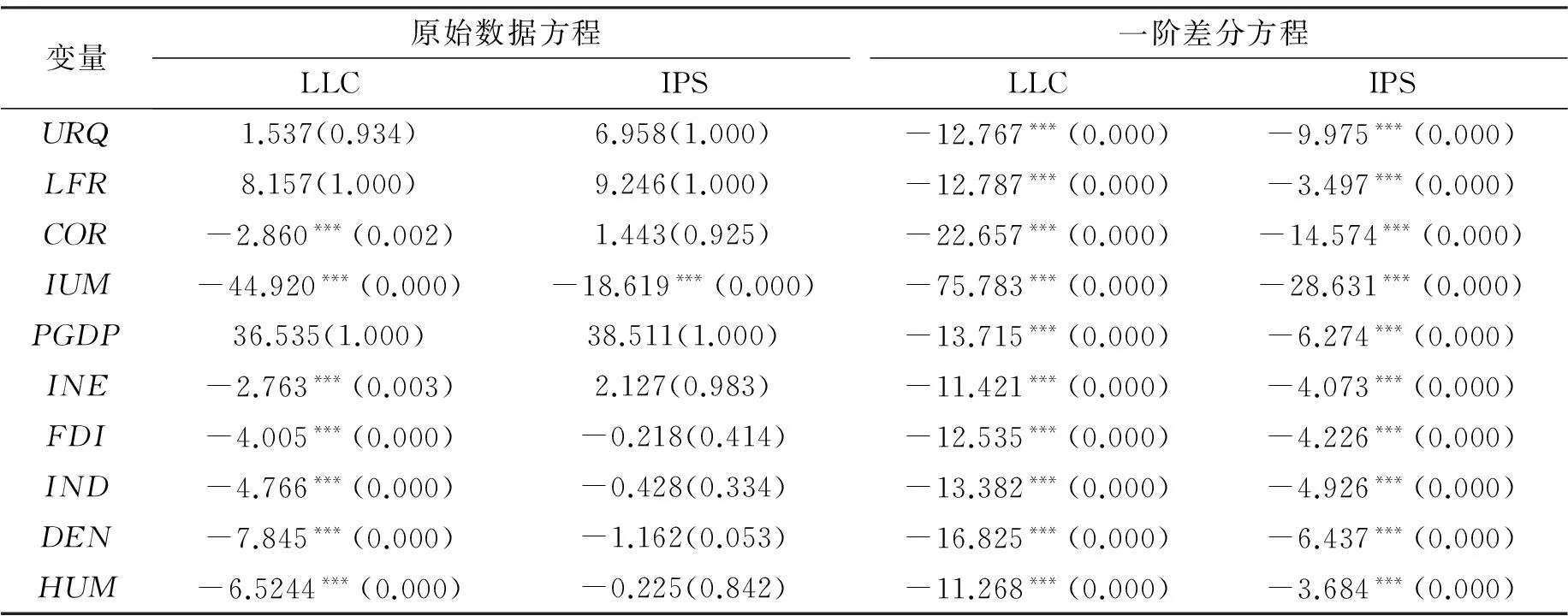

为了避免产生伪回归,需要对数据进行单位根检验。面板数据的单位根检验有“同根”和“异根”之分,故分别选取了LLC和IPS法对各变量进行平稳性检验。结果如表3所示,各变量都是一阶单整I(1)的,且Kao检验表明变量间是存在协整关系的,可进行回归分析。

表3 各变量的单位根检验

注:表中为T统计值,括号内的数字为P值,***、**、*分别表示在1%、5%、10%的置信水平,下表同。

在进行联立方程估计之前,首先是面板模型的选择问题,面板数据模型有三种,分别为不变系数模型、固定效应模型和随机效应模型。F检验表明,不满足不变系数模型。要继续根据Hausman检验来选取固定效应还是随机效应模型,检验表明,两个方程都满足面板数据固定效应模型。其次是面板联立方程组的估计方法选择问题,一般联立方程组的估计方法都是针对时间序列数据或截面数据,如果采用上述一般方法,面板联立方程组的估计需要控制个体效应,处理起来较为麻烦。联立方程的估计方法分为系统估计法和单方程估计法,由于系统估计法无法克服某个参数的设定偏误对系统其它参数估计的影响,故本文采用单方程估计法。最后是遗漏变量问题,对此“面板工具变量法”给出了解决方案,对于固定效应模型而言,先进行离差变换或一阶差分,然后对变换后的模型使用二阶段最小二乘法(2SLS);而对于随机效应模型则先进行FGLS变换,然后再对变换后的模型进行2SLS估计。观察本文的联立方程组发现,工具变量个数多于内生解释变量个数。此时,在进行面板数据联立方程组的分析时,GMM估计法比2SLS更有效率。因此,先对模型进行离差变换,再对变换后的模型进行GMM估计。需要指出的是,由于估计的方程进行了离差变换,估计结果中常数项消失,但并不影响其他变量的估计系数。从以下估计的R2值、工具变量识别不足检验的LM值、弱工具变量的F值以及过度识别检验的Sargan值来看,估计结果有效。

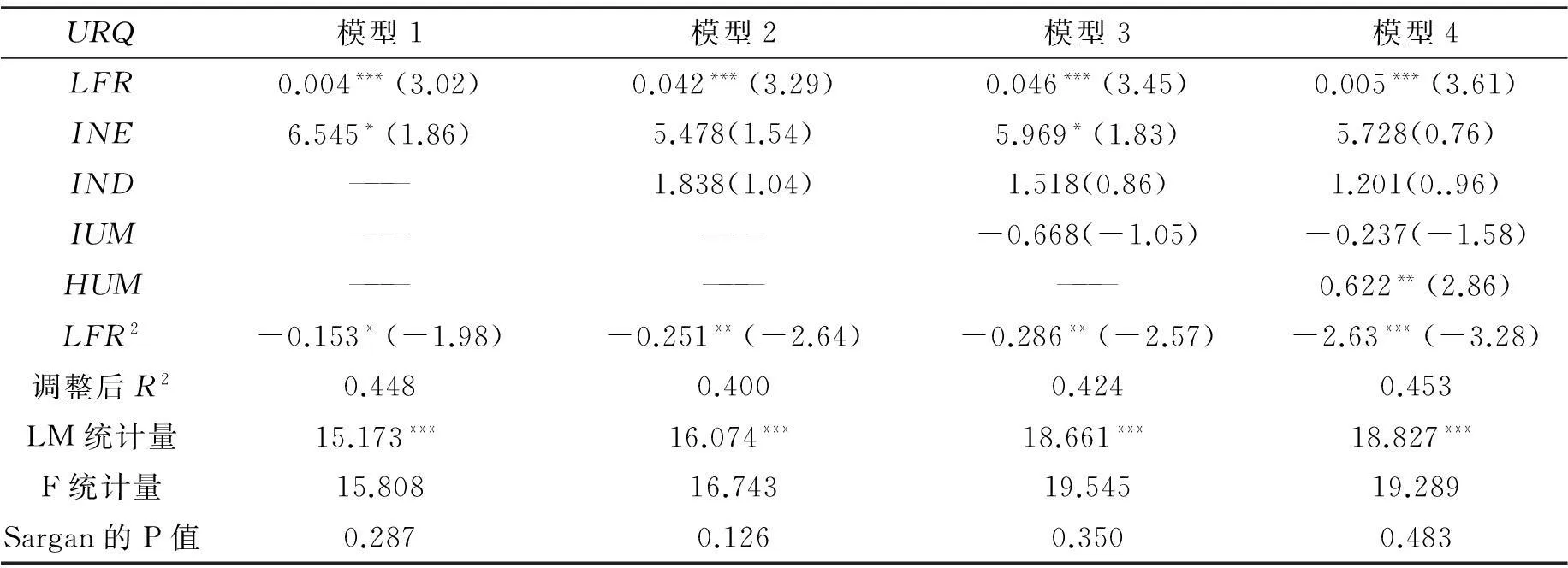

方程(1)的估计中,为了使结果更有稳健性,我们分别添加了私企发展、产业结构升级、城市化管理和人均受教育程度四个控制变量,设定了模型1-4进行回归。结果表明:土地财政对城乡关系的影响显著为正,私企发展、第三产业发展、城市化管理和人均受教育程度未显著改善城乡关系。这表明,当前我国改善城乡关系、推进城乡一体化的主力依然是财政;市场力量不足,其可能原因为农村劳动力的流动性强,由于企业发展依托于城市,那些通过教育有能力在城市就业的劳动力,实际上已经被城市化或者成为候鸟式迁徙的群体,对农村内生发展、缓解城乡关系并无直接推动作用。此外,土地财政二次项的系数显著为负,就全样本层面上看,土地财政对城乡关系的影响表现为倒U型关系;可见土地财政对城乡关系的影响存在明显的门槛效应,起初土地财政对城乡关系具有明显的促进效应,但当土地财政达到一定的规模时,这种促进效应转为负效应,恶化了城乡关系。

表4 方程(1)估计结果

注:F统计量“maximal IV size”的临界值为15% 下8.96。

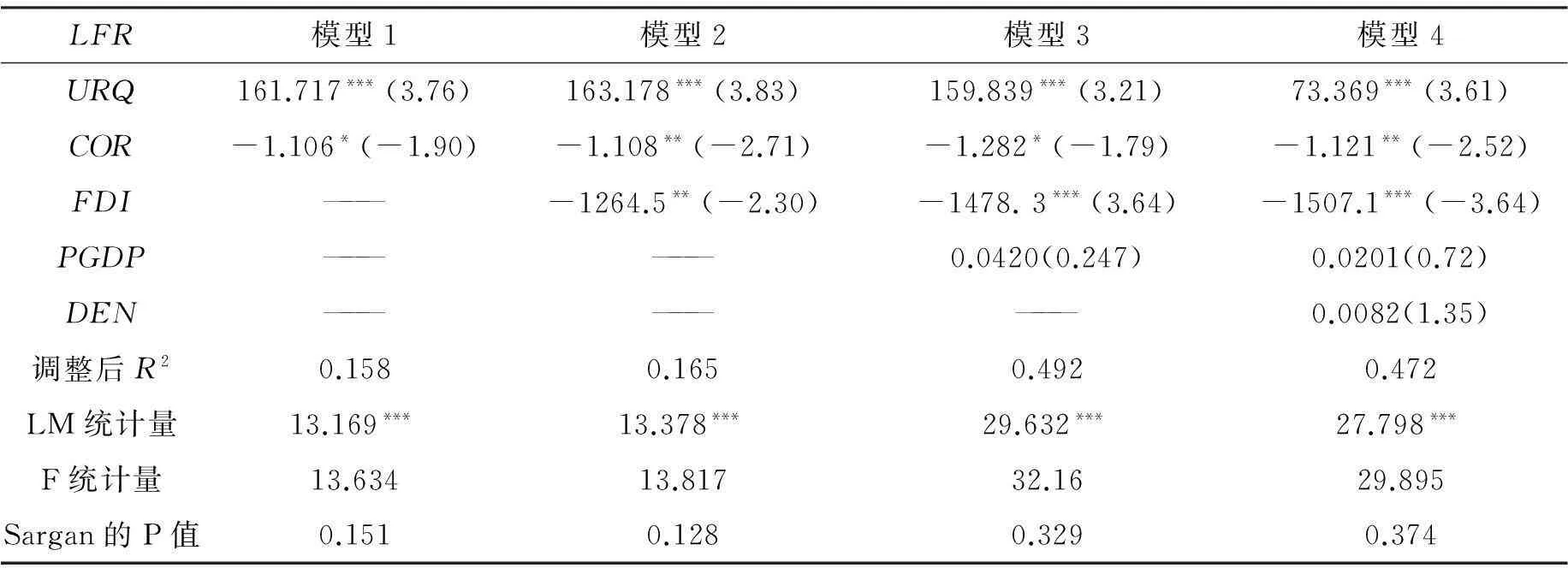

表5表明,在控制了反腐败力度、对外开放度、经济发展和财政负担等因素后,城乡关系的改进(城乡一体化程度增强)对土地财政具有促进作用,表明地方政府在推进城乡一体化进程、改善城乡关系的同时,面临很强的资金约束,因而形成土地财政依赖。在添加了不同的控制变量后的各模型估计结果的正负具有一致性,结论是稳健的。

全样本估计结果表明,土地财政与城乡关系间存在相互正作用,特别地,土地财政对城乡关系的影响表现为倒U型关系。考虑到上述指标“土地财政”规模估计中,涉及各种税收,口径可能过于宽泛,会夸大地区土地财政数据,为此对于“土地财政规模”的衡量,我们从仅考虑土地出让金,并剔除了价格因素;同时为了控制遗漏变量问题对联立方程估计的影响,以上估计采用了离差法对原方程变换后进行GMM估计;由于联立方程GMM估计仅能对固定效应进行估计,为检验上述结果的稳健性,我们采用一阶差分法处理后用2SLS进行估计。结果显示各变量的符号与上述结果是一致的,结论稳健。

表5 方程(2)的估计结果

注: F统计量“maximal IV size”的临界值为10%下16.38。

(四)分地区估计

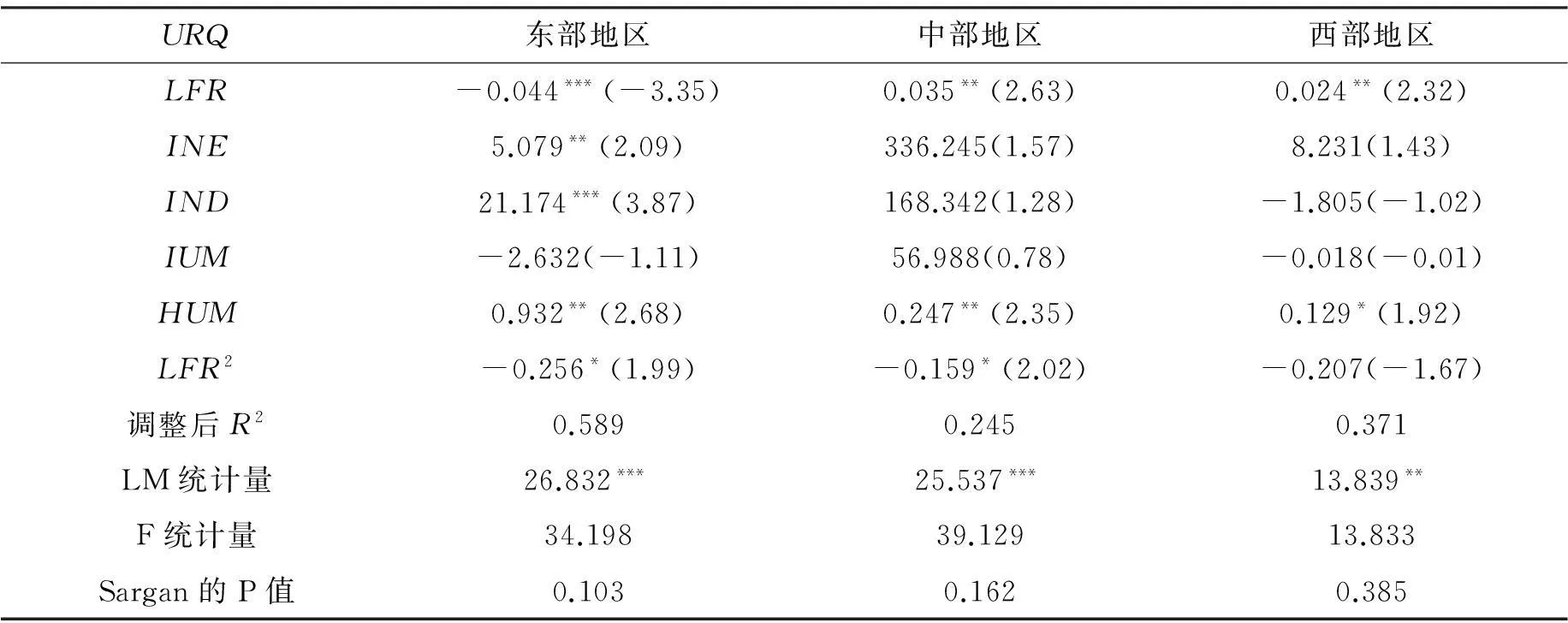

为研究土地财政和城乡关系间的空间差异,利用同样的过程将样本分为东部、中部和西部三个子样本进行估计*根据国家统计局划分办法,我国的经济区域划分为东部、中部、西部和东北四大地区。由于东北地区省级样本量小,不满足回归条件,本文仅分析了东、中、西三个区域;同时东部剔除了港、澳、台地区,西部剔除了西藏。。先对三个子样本进行平稳性检验,结果表明样本均属于I(1),有平稳特征,且存在协整关系;然后进行Hausman检验,表明应采用固定效应模型。东、中、西部子样本的估计结果见表6,其中R2、LM值、WaldF值和Sargan值的结果表明联立方程的估计结果是有效的。

表6 方程(1)东、中、西部子样本估计结果

注:F统计量“maximal IV size”的临界值为15%下8.96。

方程(1)估计结果显示,土地财政对城乡关系的影响存在区域差异;其中东部地区和中部地区,二者存在明显的倒U型关系;东部地区土地财政对城乡关系影响为负,中西部地区则为正。可能的原因是中西部地区经济发展水平低、城市化率低,土地财政规模的增加,加快了招商引资、各类工业园区建设,促进了农村居民就业;而东部地区由于土地要素相对于中西部地区更为稀缺,稀缺的土地资源必定引起城乡利益冲突,恶化城乡关系。

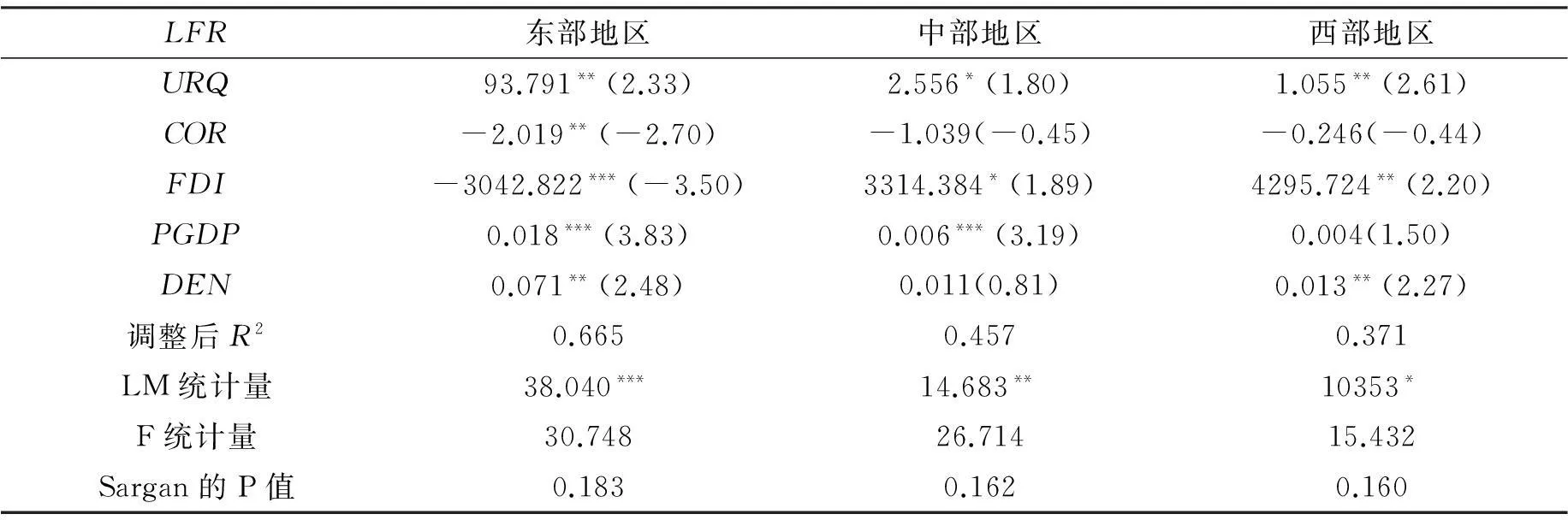

表7 方程(2)东、中、西部子样本估计结果

注:F统计量“maximal IV size”的临界值为15%下11.59。

方程(2)的估计结果显示,城乡关系对土地财政的正拉动作用均为正,但中、西部地区相对东部地区的系数小;可能的原因是由于城市化阶段的差异,东、中西部的地方政府在治理城市化问题时重点有所不同,东部地区重点在于如何分“蛋糕”,城乡关系问题是政府治理的重点,而中西部地区则关注如何做大“蛋糕”,城乡关系问题起码不属于政府工作的重中之重。

(五)进一步证据

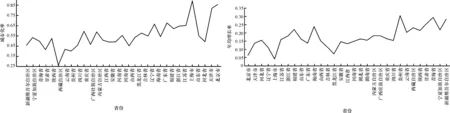

以上分析表明,东部地区的土地财政与城乡一体化间存在相互正强化作用,且强于中西部地区,反腐对东部地区的土地财政规模的影响最为显著,中西部地区则不明显,这从城市化发展阶段的差异上可找到解释性证据。如下图:

图12013年中国各省区城市化率图22010—2014年中国各省区全社会固定资产投资年均增长率

东部地区平均城市化率为0.66,而中西部地区仅为0.48,根据联合国发布的城市化发展 “S”形变化规律和“诺瑟姆”曲线,东部地区已经进入城市化中后期发展阶段,后期城市化的发展重点是“分蛋糕”,而中西部地区正处于快速城市化阶段,其重点在于做大“蛋糕”。东部地区已经经历了城市化加速过程,城市空间形态、土地利用模式及地方政府行政管理模式已经基本形成,由于制度的形成是长期过程,制度变迁更具有路径依赖特征。因此东部地区的后劲发展,关键在于如何打破土地财政与城乡关系间的正强化机制;以上分析发现,通过反腐,东部地区土地财政规模是可以得到抑制的。这也意味着通过反腐,有可能打破以往地方政府发展形成的城市化模式,找出促进城市化模式转型的突破口。

由于中西部地区城市化发展落后与东部地区,正处于城市化加速阶段。由图2可知,近5年来中西部全社会固定资产投资增长率高于东部地区。高增长的固定资产投资意味着更高的寻租行为发生率,加上相关监督制度不完善、财政支出压力大,政府打击腐败应接不暇,因此加大反腐力度对中西部地区的寻租行为及其导致的土地财政规模扩大并无显著影响。相对而言,反腐不会对中西部地区的土地财政规模形成太大冲击。

五、结论与讨论

本文以中国省级2000—2011年的面板数据为样本,从概念界定出发,结合相关研究成果,发现土地财政与城乡关系间可能存在相互影响,且土地财政对城乡关系的影响很可能是非线性的。基于面板数据的联立方程的实证研究发现:土地财政与城乡一体化间存在相互影响,且土地财政对城乡关系的影响呈倒U型关系,在开始阶段,土地财政对城乡关系的改善作用很明显;然而随着城市化进程的加快,城乡关系不断改善,土地财政规模也不断增长,当土地财政规模越过拐点后,土地财政对城乡关系的影响逆转为负向;区域研究表明:东部地区和中部地区,二者存在明显的倒U型关系;东部地区土地财政对城乡关系影响为负,中西部地区则为正;城乡关系对土地财政的正拉动作用均为正,但中、西部地区相对东部地区的系数小;最后从城市化率、全社会固定资产投资增长率两个方面进一步分析了深层原因。

上述结论的政策含义是:第一,土地财政和城乡一体化间存在正强化机制,东部地区更为明显。因此解决土地财政问题必须尽早着手;第二,土地财政的存在并不是一无是处,在改革过程中,必须因地适宜,切勿“一刀切”,因为土地财政能改善中西部地区的城乡关系,有利于推进中西部地区的城市化、工业化进程;第三,在制订中西部地区的土地财政改革方案时,应具体情况具体分析,比如离拐点远的地区应该可以保持现有的发展态势,较近的地区则应该在积极限制土地财政规模,逐步打破对土地财政的依赖;第四,纠正地方财政的城市支出偏向。对于东部地区,土地财政的提升并未直接改善城乡关系、惠及民生。要使中国的经济健康持续地发展,就必须打破东部地区土地财政对城乡关系的负效应,积极反腐,并推动土地制度改革。当然本研究也有不足之处,首先,各变量的正负性具有解释力,但在本研究建立模型过程中,没有结合有关理论尽可能地完善联立方程的控制变量,有遗漏变量之嫌;其次,在土地财政对城乡关系影响的倒U型关系中,本文没有具体讨论土地财政规模的拐点问题,这些不足我们将在后续研究中予以完善。

参考文献:

[1]国务院发展研究中心“中国土地政策改革”课题组,李青,李剑阁,蒋省三,韩俊.中国土地政策改革:一个整体性行动框架[J]. 中国发展观察,2006,(5):4-9.

[2]周黎安. 中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J]. 经济研究,2007,(7):36-50.

[3]范子英. 土地财政的根源:财政压力还是投资冲动[J]. 中国工业经济,2015,(6):18-31.

[4]吕炜,徐宏伟.土地财政、城市偏向和城乡收入差距[J]. 财贸经济,2015,(6):45-56.

[5]吴海健,温湖炜. 基于财政分权与土地财政视角诠释中国城乡收入差距问题[J]. 商业经济研究,2015,(9):59-61.

[6]王小斌,李郁芳. 土地财政、城镇化与城乡收入差距——基于1999—2011年省级面板联立方程的实证研究[J]. 产经评论,2014,(5):127-138.

[7]王猛,李勇刚,王有鑫. 土地财政、房价波动与城乡消费差距——基于面板数据联立方程的研究[J]. 产业经济研究,2013,(5):84-92.

[8]矣比尼泽·霍华德.明日的田园城市[M].金经元,译.北京:商务印书馆,2000.

[9]刘易斯·芒福德.城市发展史:起源、演变与前景[M].倪文彦,等,译.北京:中国建筑工业出版社,1989.

[10]DOUGLASS M. Rural-urban linkages and poverty alleviation: Toward a policy framework[M]. In International Workshop on Rural-Urban Linkages, Curitiba, Brazil.1998.

[11]Mcgee T G. Urbanisasi or kotadesasi? Evolving patterns of urbanization in Asia[M]. The International Conference on Asian Urbanization,1985.

[12]钱纳里,赛尔昆.发展的型式:1950-1970[M].北京:经济科学出版社,1988.

[13]TACOLI, C. Rural-urban interactions: a guide to the literature[J].Environment and Urbanization, 1998,(10): 147-166.

[14]KRUGMAN P Venables T. Globalization and the Inequality of Nations[J]. Quarterly Journal of Economics1995(110): 857-880.

[15]ALDERSON A S. Globalization and the Great U-Turn: Income Inequality Trends in 16 OECD Countries[J]. American Journal of Sociology, 2002, 107(5):1244-1299.

[16]BECKFIELD J. European Integration and Income Inequality[J]. American Sociological Review, 2006, 71(6):964-985.

[17]BOUVET, F. What does greater economic integration mean for interregional income inequality? an analysis of oecd countries and regions[J]. Region Et Developpement, 2011,(33),:39-58.

[18]蔡昉. 被世界关注的中国农民工——论中国特色的深度城市化[J]. 国际经济评论,2010,(2):40-53+4.

[19]郁建兴,高翔. 农业农村发展中的政府与市场、社会:一个分析框架[J]. 中国社会科学,2009,(6):89-103+206-207.

[20]薛白,赤旭. 土地财政、寻租与经济增长[J]. 财政研究,2010,(2):27-30.

[21]娄成武,王玉波. 中国土地财政中的地方政府行为与负效应研究[J]. 中国软科学,2013,(6):1-11.

[22]刘嘉毅. 房价上涨会拉大城乡收入差距吗?——基于中国经济转型特征下的经验研究[J]. 当代财经,2013,(2):16-26.

[23]谭术魁,陈宇,张孜仪. 土地出让收入的公共性质及其实现[J]. 管理世界,2012,(7):178-179.

[24]左翔,殷醒民. 土地一级市场垄断与地方公共品供给[J]. 经济学(季刊),2013,(2):693-718.

[25]王猛,李勇刚,王有鑫. 土地财政、房价波动与城乡消费差距——基于面板数据联立方程的研究[J]. 产业经济研究,2013,(5):84-92.

[26]杨灿明,詹新宇. 土地财政的再分配效应——来自中国省际面板数据的经验证据[J]. 经济学动态,2015,(11).:4-16.

[27]李郇,洪国志,黄亮雄. 中国土地财政增长之谜——分税制改革、土地财政增长的策略性[J]. 经济学(季刊),2013,(4):1141-1160.

[28]范子英. 土地财政的根源:财政压力还是投资冲动[J]. 中国工业经济,2015,(6):18-31.

[29]周江燕,白永秀. 中国城乡发展一体化水平的时序变化与地区差异分析[J]. 中国工业经济,2014,(2):5-17.

[30]HEY J D, & KORNAI J. Economics of shortage[J]. Economic Journal, 1982,(92).

[31]刘佳,吴建南,马亮. 地方政府官员晋升与土地财政——基于中国地市级面板数据的实证分析[J]. 公共管理学报,2012,(2):11-23+122-123.

[32]黄赜琳,陈硕,傅冬绵. 中国土地财政的影响因素与区域差异特征——基于省际面板数据的实证研究[J]. 经济管理,2013,(6):32-42.

[33]杨圆圆. “土地财政”规模估算及影响因素研究[J]. 财贸经济,2010,(10):69-76.

[34]张可云. 中国区域城市化管理水平比较研究[J]. 中国人民大学学报,2015,(5):90-101.

[35]周黎安,陶婧. 政府规模、市场化与地区腐败问题研究[J]. 经济研究,2009,(1):57-69.

[36]吴一平,芮萌. 制度差异、地区腐败与收入不平等[J]. 经济社会体制比较,2013,(2):165-178.

[37]张军,高远,傅勇,张弘. 中国为什么拥有了良好的基础设施?[J]. 经济研究,2007,(3):4-19.

[38]傅勇. 财政分权、政府治理与非经济性公共物品供给[J]. 经济研究,2010,(8):4-15+65.

The Interaction Between Land Fiscal and the Urban-Rural Relation

YANG Meng-yu, ZHANG Ke-yun

(School of Economics, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

Abstract:Land fiscal and urban-rural relation interact with each other; and the effect of land fiscal on urban-rural relation may be nonlinear. An empirical analysis based on simultaneous equations finds that, improving urban-rural relation increases scale of land fiscal, and the effect of land fiscal on urban-rural relation shows an inverted U relationship; further studies shows that, in eastern and central region, the effect of land fiscal on urban-rural relation presents an inverted U relationship; and eastern region is negative, the central and western region is positive; improving urban-rural relation in eastern region can promote scale of land fiscal, and the pulling function in the central and western region is relatively small.

Key Words:land fiscal; urban-rural relations; co-ordinate urban-rural development; government behavior

收稿日期:2016-03-14

DOI:10.7671/j.issn.1672-0202.2016.04.008

基金项目:中央在京高校重大成果转化项目(2015010017);中国人民大学2015年度拔尖创新人才培育资助计划

作者简介:杨孟禹(1987—),男,云南凤庆人,中国人民大学区域与城市经济研究所博士研究生,主要研究方向为区域经济政策。E-mail: y_myu@126.com

中图分类号:F812.41

文献标识码:A

文章编号:1672-0202(2016)04-0076-11